深圳,第一眼看上去这城市象块刚出炉的生日蛋糕,第二眼象个刚解风情的小处女,第三眼,象一个女子石榴裙里正在展开的花花故事。

那是86年的深圳,那年的深圳干净的象一个没见过红的少女,那年的深圳让见过她的男人都想犯罪,那年的深圳让身临其境的女人对号入座,那年的深圳处处是伏笔,那年的深圳欲火熊熊燃烧在即。

徐敬亚,这是位当朝三流朦胧诗人兼一流学院派诗评家,此君曾因一篇红极一时的重磅诗论《崛起的诗群》而饮誉九派,也因此,那时的前不久我们的徐大人遭遇了党国几乎是最高规格的文化清剿,几经灭顶的差一只脚他便永世不得翻身。但他终究还是翻了身,就在深圳。

但他的诗真不敢恭维,尽管他对自己诗的感觉绝对的高于自己的诗论。全国诗友都知道他的诗评特棒,他的诗特不棒,独他本人不知。他的诗就象和他同龄的上海现代派诗歌翻译家裘小龙,谁都知道小龙翻译的诗远远高于他的诗歌原创,也是独小龙自己不知。可他俩都超级的喜欢写诗,就象一个身材平平却喜欢坦胸露背的平原女子。

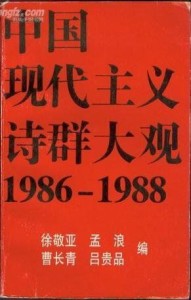

此刻我们的徐小帅刚走出党国反精神污染的低谷来到这座貌似处女的城市,凭着吉林大学本科的学历证明落户《深圳青年报》。他正在雄心勃勃的策划并在发起“中国,1986现代诗群体大展”,这在当时是一次全国性的地下诗人首次亮相。那些年的地下诗人象国产妓女,有道是:

艳旗迎风招,

风月自在高,

走笔风月贱,

惊魂连夜烧。

顺便说一句,和同年代的上海诗人王依群一样,徐敬亚行文走诗也是左撇子。对一个男人来说,左手写诗是一道奇特的风景,如果他用左手挥毫情书,我相信读信的女人能想象一生,我还相信他俩都左的可爱(此左非意识形态之左)。那个年代大凡精神不那么畸形的人都不敢自称左派,除了那部小说里的那个“马列主义老太太”和中国最后一个共产主义守灵人邓立群和他的几个患难小兄弟。

那个年代的左派很边缘,边缘到哪家不幸出了个左派,举家蒙羞;那个年代谁唱出一句“社会主义好”,周围的人们会一致报以异样的目光,既而迅速离开;那个年代人们象躲避瘟疫似的躲避某某主义。

本酒葫芦也号称左撇子,那是在饭桌上,本人更能左右手各夹一双筷子左右开弓如游龙戏水惊爆席间红颜剑指须眉无数。

人们都说徐敬亚和王依群的字象吴非的诗,我说,徐敬亚和王依群的诗更家吴非的字。

徐的新娘是比他多一流(二流)的朦胧诗人王小妮,同僚中他还有个货真价实的情敌,即二流朦胧派诗人吕贵品。这双龙一凤曾同就读吉大中文系,徐和吕在吉大就同追小妮,二人从长春追到深圳,从同窗一路南下直追到深圳青年报,最后吕贵品差点追到徐敬亚床上。诗人最不能面对的就是自己心目中的天使入到情敌的洞房,那些年吕贵品写着一首首让一个个女人为之心碎的苦情诗,这是个看上去一脸的无辜的男人。

很快我知道深圳既是搏杀的商场又是猎艳的情场也是埋葬情敌的坟场,尽管我只在那个城市呆了两周。据说后来的深圳一天比一天花娇一年比一年烫手,我认为定是那年徐吕二龙追凤埋下的风流情种,若干年后全城绽放。

再后来深圳的二奶村遍布全市,此时的深圳已成为全球第一的二奶城。进入21世纪,你若在深圳的大街上遇到三个年轻美女,其中的一个必准二奶无疑,还有一个正在成为二奶,再一个正想着怎么成为二奶。你只要上去搭话,她们都会对你嫣然一笑,再向你伸出五个手指,意即500元一次,然后再伸出大拇指和食指,即八百元包夜,过后她再伸出一食指和中指,即包月两万。

现在的深圳在退化,这个城市的二奶据说在贬值,取而代之的是邻家小妹东莞的夜之魅惑。有说东莞一半以上的美女都献给了香港男人,东莞的鸭子首开香港富婆之专列。对女孩子来说,这是个没点姿色走到大街上都没人调戏的城市。

东莞的美女无例假,我想,此话不假。

问题是,2014的东莞万红凋零,未来的中国艳旗何处,即便是冲冠一怒谁家喂红颜,拧干香风,吹皱花阴,钦点秋词?