(《日瓦戈医生》剧照/1965年上映,导演大卫·里恩影片

(《日瓦戈医生》剧照/1965年上映,导演大卫·里恩影片

改编自作家鲍里斯·帕斯捷尔纳克创作的小说

凭借这部作品作者获得了诺贝尔文学奖)

我们推开文字的门,流连迷途,遍尽曲折,抵达日瓦戈内心,触摸他丰富的情感,对爱和美的渴望,以及在“人比狼凶狠”的时代中,残存下来的温柔怜悯。

——————————————————

一九二九年,夏杪。

日瓦戈赶早,去索尔达金科夫医院报到。电车出了故障,时走时停。雷电撕破闷热,一街尘土落叶,狂旋出风的形状。

坐在车窗边的日瓦戈,感觉昏瞀无力。打不开窗,便往后门挤。他在怒骂和踢踹中,“从电车踏板迈到石板路上,走了一步、两步、三步,咕咚一声栽倒在石板上,从此再没起来。”

日瓦戈的死亡场景中,出现一位陌生人——穿紫色连衣裙的瑞士籍女士。

她和他生命的所有交集,是他坐在电车里,看她在窗外走。她倏而超过他,倏而落后于他。

在他倒地死亡的时刻,她重新赶上他,透过人群瞥瞥他,便继续自己的路。

“她向前走去,已经超过电车十次了,但一点都不知道她超过日瓦戈,而且比他活得长。”

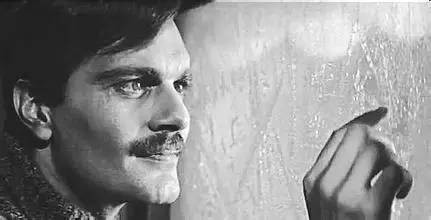

(《日瓦戈医生》剧照/1965年上映,导演大卫·里恩

(《日瓦戈医生》剧照/1965年上映,导演大卫·里恩

大卫·里恩金像三部曲的收关之作,

获十项奥斯卡奖提名

图片是影片的主人公,饰演日瓦戈的奥玛·谢里夫)

这是《日瓦戈医生》主角的死亡。是一场看似意味疏离、情感寡淡的死亡。也是为小说安置的最好的死亡。

此前,我们曾伴随日瓦戈,辗转于西伯利亚、莫斯科、瓦雷金诺、尤里亚金,经历了一九零五年革命、第一次世界大战、十月革命、内战、新经济政策。

我们推开文字的门,流连迷途,遍尽曲折,抵达日瓦戈内心,触摸他丰富的情感,对爱和美的渴望,以及在“人比狼凶狠”的时代中,残存下来的温柔怜悯。

————————————————————————————————

《日瓦戈医生》是一个人的史诗。

书写了日瓦戈如何忍耐巨大的苦难,穿过死荫的幽谷,如何在貌似随波逐流的外表下,经历最壮阔的内心风景。

战争、革命、迁移,不过是独白之外的背景声。但在死亡一刻,作者忽将镜头拉远,插入一个他者视角。

于是,我们从日瓦戈的世界退出来,通过“穿紫色连衣裙的瑞士籍女士”的眼睛,看到路边的围观者,看到底部绝缘体短路的电车,看到熙攘的普列斯纳街,废墟般的莫斯科,蔽败不堪的俄罗斯。

倒毙于街头的日瓦戈,在越拉越远的景象中,渺小成一个黑点。

————————————————————————————————

紫裙女士名叫弗列里小姐,“已经非常衰老了”,也是个几欲被革命和战争毁灭的倒霉蛋。她正为自己的命运奔走。

知道路边死了个人,不过是个陌生人。她不在意他的灵魂,也不体恤他的生命。因为她不晓得,世界上存在过一个日瓦戈,就像不晓得存在和曾经存在的万千个伊万、亚历山大、丽莎、索菲亚。

她自己和他们一样,终将被历史冲刷而过,湮灭名字和痕迹。日瓦戈死了,弗列里小姐还在往前走。因为时间往前,她和每个活着的人,都在“不可动摇的旨意”中,向各自的生命终点迈进。

(《日瓦戈医生》剧照/1965年上映,导演大卫·里恩

(《日瓦戈医生》剧照/1965年上映,导演大卫·里恩

图片是影片中拉拉的扮演者Julie Christie,

导演大卫·里恩爱上了她。)

《日瓦戈医生》开篇,并非始于日瓦戈之生,而是始于日瓦戈母亲之死。先描写葬礼,继而追忆母亲身患肺痨。

儿童尤拉(日瓦戈小名)“悲从中来”,独自祷告,恳请上帝把她带入天堂。他认为母亲是“不可能有罪恶”的“真正的好人”。希望上帝“不要让她受折磨”。这是日瓦戈对死亡最初的认识。他的人生尚未展开,既已被迫面对终点问题。

日瓦戈第二次面对死亡,是在十年后,未来岳母之死。“现在已经大不相同”。医科大学生日瓦戈“无所畏惧,生死置之度外,世界上的一切事物只不过是他字典里的词汇而已。”

人们在安魂祈祷中呼求上帝,使他内心起了质疑,“这是什么意思?上帝在哪儿?”入葬的时候,他继续思考,“艺术永远包含两个方面:不懈地探讨死亡并以此创造生命。”

年轻人自以为无惧生死,实则是孩子气的傲慢。但把艺术界定为“探讨死亡并以此来创造生命”,却是日瓦戈后来创作诗歌的原则,也是帕斯捷尔纳克书写《日瓦戈医生》的本意。

(鲍里斯·帕斯捷尔纳克(1890年—1960年)

(鲍里斯·帕斯捷尔纳克(1890年—1960年)

蜚声海内外的长篇小说《日瓦戈医生》的作者

1958年诺贝尔文学奖的得主)

雪夜作诗的著名场景,发生在瓦雷金诺。那段时间,日瓦戈完整享有拉拉的爱情,全力投入诗歌创作。

然而,有四匹野狼闯进来,“并排站着,嘴脸朝着房子,扬起头,对着月亮或米库利钦住宅窗户反射出的银光嗥叫。”

月光雪地间的狼,给日瓦戈投下心理阴影,越来越严重地困扰他,渐渐抽象成“有关狼的主题”。

他把它们视作“敌对力量的代表”,想毁灭他和拉拉。他不知道,这抽象的敌对力量,拥有具体的名字:死亡。

而在另一次,他则清晰感觉死亡的名字。那是他伤寒濒死之时,在幻像中看到鹿皮袄男孩。他明白男孩是自己的死神,也知道他在帮助自己写作史诗。

日瓦戈的一生,始终处在生与死的张力之下。这是人类的普遍命运:甫一出生,既已奔赴死亡。

瓦雷金诺之夜,充满爱情和诗歌的生命之夜,死亡始终踞伏在窗外,以凄冷的嗥叫彰显存在。夜晚结束了,拉拉离开了。

她要在若干年后,日瓦戈的葬礼上,才能隔着生死,重新见到他。

日瓦戈的遗作中,有一首《哈姆雷特》。帕斯捷尔纳克假借笔下人物,对生命和死亡做出注释。诗歌让人联想《圣经》所言,“我们成了一台戏,给世人和天使观看。”(哥林多前书4:9)人生是一场“早有安排”、“难以改变”的戏。生存还是毁灭?他通过哈姆雷特的问题,追索生命的意义,直面死亡的虚无。

“我孤独,虚伪淹没一切。/人生一世决非漫步旷野。”前一句指向无止无尽的苦难,后一句则是顺服于“不可动摇的旨意”的遥远安慰。

帕斯捷尔纳克在苦难之中,一步一步走向死亡,忍不住发出叹息:“我的天父啊,倘若允许,/这一杯苦酒别让我喝。”

是的,整本《日瓦戈医生》,就是一声叹息。它是诗人的唯一小说,是小说家的人生概括,也是垂亡人对灵魂的整理。简言之,它是一本忏悔录。

来源:路金波读书会

微信号:lu_jinbo