(一)赵复三:漂流悲歌三绝唱

七月十五日,得知赵复三先生逝世的消息后,我除了难过、悲痛之外,又泛起了一阵孤独感。尽管我知道他的身体很不好,(五、六年前那次大中风,头上打了三个小洞之后,一直虚弱,去年因小中风不断,竟到医院急诊十几次)心里早有准备,但他真的离开了,我还是抑制不住悲伤。在他漂流海外的寂寞生涯中,我是他仅存的几个朋友之一。我称他“赵老师”,他称我“再复老弟”。虽然“同是天涯沦落人”,但他本是我在中国社会科学院工作时的领导人,并且很有学问,所以尽管情感亲近,但与他说话时,总是保持一种自然的敬意。二十多年来,我们谈论得很多,但有一句话,我始终没有说开。我觉得,他的晚年是一曲典型的流亡悲歌。

他流亡,谁都知道。但他在流亡中如牛负轭,辛苦耕作,在重大的精神压力与身体极为虚弱的状况下仍然悲辛地翻译、著述和牵挂,却很少人知道。现在他远走了,我想到,应当把他的漂流悲歌中的“三绝”记下,为自己,也为后人。

第一绝唱:境界

十五年前,即二〇〇〇年,应德国的华裔学者关愚谦先生之邀,我和赵复三先生到维也纳去参加那个“展望二十一世纪”的讨论会。会间我和赵复三、李泽厚、陆铿、何博传诸位老友促膝交谈。就是在这次相逢中,他告诉我:出国后,完全是“重新做人”。十年前,曾有一位领导请他归国,他谢绝说:“从此之后,我再也不整人也不让人整。”还再次告诉我,他已拟定了六个字的人生座右铭,叫做“舍身外,守身内”。我一听就明白这是什么意思。赵先生和许多海外流亡者相比,他的身外之物太多太重了,副院长、政协常委、联合国科教文组织中国代表团团长。如果不辞国不仗义执言,他什么桂冠都会接踵而至。他的英文那么好(胡乔木出国时他是贴身翻译),才华那么足,只要“世故”一些,他真是“前程无量”。然而,他却有那么大的气魄,敢于断然舍弃这一切,在那个重要的历史时刻,写下石破天惊的一笔(在罗马联合国科教文组织的国际会上,发表谴责暴力的声明),让同僚们“目瞪口呆”,让同事们“跌破眼镜”,让我突然看到一种“精神爆炸”,并相信中国知识分子的血液中毕竟深藏着气势磅礴的良心和与舍身取义的境界。

从维也纳返美之后,我一直想着“舍身外,守身内”六个字,愈想愈有力量。不错,身外的金钱、权力、功名等等再重再大,哪能比得上身内的品质、才华、格调等等。灵山在身内,道德在身内,价值无量的真、善、美以及生命的巅峰全在身内。一切都取决于自己的内心状态。赵复三先生的这六个字,正是人生真谛,属于上上等觉,上上等菩提。激动之余,我立即写了“舍身外,守身内”一文,投给《明报月刊》。

事情真巧,就在写作的那几天,北京有一名印刻家,通过纽约的一位朋友找到我,说他要给他尊敬的三位知识分子各刻一枚艺术图章,每个人可以告诉他愿意刻什么句子。朋友告诉我,有人已给李慎之先生想了妙句:“冠盖满京华,斯人独憔悴”;过些天,朋友又告诉我,赵复三先生愿意刻“舍身外,守身内”六个字。尽管此六字早已娴熟于心,但此时想起,还是再次激烈心跳,并想到,这六个字应当传回国内,让它滋养千秋万代中国子弟的心灵。

第二绝唱:情怀

得知赵先生去世消息后,我立即打电话给他的老伴侣陈晓蔷老师。(原耶鲁大学东亚图书馆馆长)没让我讲几句安慰话,陈老师一听到我的声音就说:“昨天他都要走了,拉着我的手,还问苏炜‘国内的情况怎样了?’一辈子都放不下中国。”我知道,这正是真实的赵复三先生,至死都牵挂着海那边的那一片黄土地,那片土地即使有负于他,他也永远不会辜负那里的父老兄弟。在生命一息尚存之际,他的手紧执着陈晓蔷老师的手,而心仍然惦记着让他漂流四方的故国。其实每次电话里通话,赵先生总要问“国内情况怎样了?”。我说我自己是一个不可救药的土地崇拜者,而他呢?也是一个不可救药的国家眷念者。但他一再和我说明:我爱国,其实是爱人民。有一回在电话里,他还特别郑重地说,爱国是“爱”国里的人民,“爱”国里的孩子,“爱”国里的同胞,“爱”国里的文化。他的这种爱国“情怀”几乎成了“情结”。二〇〇三年他在《欧洲文化史》译者序言里“夫子自道”,也问“为什么”。然后自己做了一个真实的解释。他写道:

不久前,诗人怀宗提出一个问题:中国人到海外,不论多久,怎么心里总也放不下中国?当时我回答不出,就像问我为什么爱母亲我回答不出一样。于是,这也成了我的问题。时刻纠缠在脑际,要求回答。

对于这个时刻纠缠于脑际的问题,赵先生终于作出一个明确的回答:

……爱国不是只眷念桂林山水,德州烧鸡……。从根本上说是爱中国的广大人民,爱中国文化的精髓。这是中国人无论走到世界的天涯海角也放不下的。在历史中真正能够长存的,乃是一个民族的精神实践所结晶成的文化。

赵先生甚至把“爱国”比喻成呼吸空气,(原话为“对现代中国人来说,爱国就像呼吸空气一样自然”)无可争论。但是,国家不是朝廷,“掌权者一个一个朝代地更迭”,而人民却永生永在。赵先生在文化大革命中受到许多折磨,但“当时不管自己怎么遭殃,仍然是爱国的”,然而,他说,爱的不是“四人帮”,而是人民与文化。正因为这种情怀格外鲜明格外坚韧,所以他的心灵承受不住孩子们的鲜血。他太爱中国的孩子,哪怕明知会舍弃一切桂冠与荣耀,他也要挺身而出保护孩子。赵复三先生漂流海外时已64岁,尽管英文很好,但毕竟要生活在另一种国度和另一种规范之中,每一步都十分困难,然而,他却乐观地面对新的生活。在电话里,他多次告诉我:我的乐观来自我的坦然,我的“问心无愧”。所以在温哥华的报告会上有人问他“出国后悔不后悔”时,他毅然回答:“不后悔”!而且斩钉截铁地说:“我修炼了40多年才写出最后这一笔。”真是出语惊人。作为赵复三先生的老部下和老朋友,我除了知道他写下这一笔时的“气魄”之外,还知道他写了这一笔之后的沉重代价。就以最后这两年来说,他与陈晓蔷老师相濡以沫,但年事毕竟太高了。赵先生终结于八十九岁,陈老师也已八十多岁。那天(七月十六日)陈老师告诉我:“赵先生最后的年月太痛苦了。从去年开始,就吃不下东西,牛奶或稀粥,我一小匙一小匙地喂他,但医生说,不能吃,因为一咽下去就落入肺部或气管里。今年只好在他胃部插管,硬输入一点液汁。他不愿意接受这种生活,几次要求拔掉管子。但医生要我签字,我不签,万一不行,他的生命岂不是结束在我的手上。”我听了陈老师的叙说,立即想到,像赵先生这样高级的干部和知识分子,如果不是因为那一年的一声“救救孩子”的呐喊,什么荣华富贵都有,当然可以享受最好的医疗条件。然而,他却在异邦异乡受此磨难。我明白,这一切苦难,全因为他的生性“耿直”,全来自他那“爱孩子”、“爱人民”无量的情怀。从赵先生的例证中,我悟到了:情怀,多么好听的字眼,但情怀不是“纸上谈兵”,不是“含情脉脉”,它需要付出巨大的代价。为了实现其爱孩子的情怀,他连自己的胃肠都蒙受了机器的专制。

第三绝唱:译著

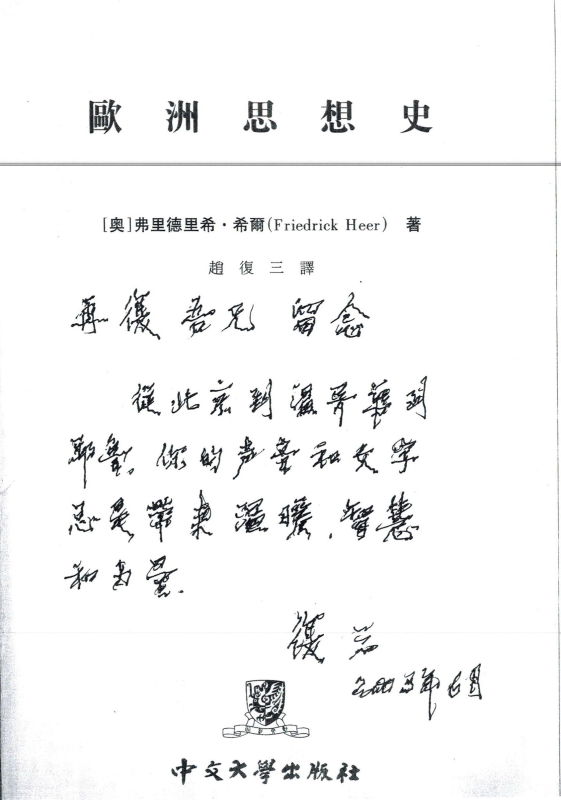

七月十六日夜,我面对赵复三先生的两部译著:《欧洲思想史》(2003年出版)与《欧洲文化史》(2003年出版),热泪盈眶。这两部新书和我一起进入新世纪,成为我这十多年须臾离不开的书籍。此时我用手指轻轻抚摸它,却如同触到一团火。尽管我看着书籍感到欣慰,因为我在一九九六年把书稿背到香港,否则它的中文版可能会被历史活埋。

以《欧洲思想史》而言,这部史籍的原著水平就很高。在香港中文大学出版过程中赵先生竟然作了六次认真的校阅,不让一个错字出现,也不让一个不顺的句子出现。要说又信又雅又达,这书恐怕可谓典范。1996年中文大学中国文化研究所所长陈方正先生请我到他的研究所访问两个月,我“趁机”请陈先生帮忙,希望他能够帮助出版这部难得的书稿。他答应并付诸实现。为此,赵先生一再感谢我,而我却觉得这不过是应尽的区区责任,不足挂齿,而且叮嘱赵先生在前言、后记里千万别提我的名字,以让书籍更顺畅地问世。他接受我的意见,但一出版,赵先生立即寄赠给我,并在扉页上写下热情洋溢的话:

一个比我年长25岁的尊者,如此衷心夸奖我,当然高兴,然而,当我仔细观看时,又是一阵悲伤。因为我发现他写的每一个字都留下书写颤抖的痕迹。于是,我立即打电话问他,您的手是不是写字不方便了?他这才告诉我:已经两年了,手一直发颤,写字时,它总是不听使唤。可是他正是用这双颤巍巍的手一个字一个字把一千多页的两部史籍译成中文。在此次通话中,我特别告诉赵先生,说弗里德里希·希尔(《欧洲思想史》作者)在前言中所说的话,我已抄录下来,并成为我天天读、天天记的金玉良言了。希尔说:

任何心灵的活动,若没有一种“面壁十年”的精神是难以开展的。这种弃绝欲念的精神是入世修道僧对人世敞开胸怀时必须具备的特性。

我还告诉赵先生:我已进入“面壁”、“沉浸”状态了。觉得唯有在面壁沉浸中才能与人类历史上的伟大灵魂相逢。他听了很高兴,连说:“你出国之后境界更高了。”希尔这段话说得太好了,但因为赵先生的译笔,使它的中文表述如此动人,至少是深深打动我了。

在《欧洲思想史》的编辑校阅历经了大约五年之久。这期间,《欧洲文化史》(彼得·李伯赓著)也着手翻译并于二〇〇一年完成。那时,我正在香港城市大学“客座”,就向时任明报出版社社长的潘耀明兄推荐。耀明兄说,香港市场太小,学术论著更是卖不出去,能否请基金会赞助?事情真巧,我当时与霍英东基金会主席(也是霍英东先生的挚友)何铭思先生是忘年之交,他为人极为正直厚道,而且对我极信赖。他的《何铭思文集》还让我作序。(我的序文题目为“山高海深的故国情怀”)因此,在一次餐会上,就请何先生赞助一下《欧洲文化史》,他一下子就答应赞助10万港元。此事我告诉了赵复三先生,所以他在“前言”与“后记”里都感谢铭源基金会(这是霍英东帮何铭思先生建立的个人基金会)。赵先生还告诉我,他正在寻找最好的欧洲艺术史版本。“有生之年,能把欧洲‘三史’贡献给我们的同胞,就可以安心长睡了。”但我没有看到这一心愿的完全实现,倒是看到他把冯友兰先生的英文本《中国哲学史》译为中文了。此书他翻译得极为用心。尽管有前人的译本,但他的新译更注重还原中国哲学词汇,自然也给中国读者造福了。

赵复三先生就这样走了。我再也听不到他的和蔼可亲却有胆有识的声音了。我意识到此后将更加孤独,然而,他的漂流悲歌却会长久地在我心中回荡。他的境界,他的情怀,他的著述精神,将会继续激励我前行。无论是做人还是治学,我都会常常想到他的光辉名字。

二〇一五年七月二十八日

(原载《明报月刊》二〇一五年第九期)

(二)戈阳:老革命大姐的新流程

一

戈阳大姐逝世整整五周年了。二〇〇九年一月十八日早晨她离开人间,那之后一个星期里,我一直沉浸在对她的缅怀中。但我没有写文章,想到对她的悼念文字无处发表,我会对这个世界更加绝望。今天我觉得可以写了。因为香港三联准备出版我的《师友纪事》增补本,文章可以放在集子中,不用祈求其他报刊。大陆的报刊至今认定戈阳大姐是有问题的人物。不仅没有权势,而且“有问题”,谁会去理会这种没有“用”的逝者呢?

出国之后,我决心远离政治,把全付心力都投入文学之中。但是,仍然牵挂着几个曾经关怀过我、而我也尊敬他们的老人,和我一样漂泊到北美大地上的几乎比我大一辈的思想者与知识人。这三个人是千家驹、赵复三和戈阳大姐。赵复三是我工作的中国社会科学院的副院长,今年他已八十九岁了,前几年我写过〈捨身外守身内〉的文章,以寄托自己的敬意。千家驹先生则去世十几年了。他逝世时我写了〈最后的唐·吉诃德〉的悼念文章。唯有戈阳大姐,我想说的话一直未能诉说。

不管别人怎么评价,在我心目中,戈阳大姐始终是一个老布尔什维克,老革命大姐,一个我刚刚出生(1941年)她就走到延安的老共产党人,一个为中国进步和为中国人的自由与解放而奋斗不息的志士与战士。但我对她的敬意不是因为她的“革命资历”,而是她敢于对后革命时代的问题勇敢直言,八十年代她主编的《新观察》,我几乎每期都读,每期都让我感受到刊物所宣扬的主题:革命的初衷是为了中国人民的自由与解放,不要讳言当初争取的基本价值。尽管后来我也成了《新观察》的作者,但从未和她交往过。第一次见面是一九八八年,记得她好像即将退休,《新观察》好像即将更换主编。于是,她就请邵燕祥兄约我到她家里(北京虎坊路甲15号)见面并和其他一些朋友聚会。那一天,我记得她口中有两个最积极的词汇,一个是“胡耀邦”,一个是“黎澍”。我偏偏正是这两个人的崇拜者。用今天的语言表述,是这两个人的“粉丝”,胡耀邦是公众的偶像,虽不用多加解释,但戈阳大姐夸他是“中国共产党中最单纯、最热情、最高尚的领袖人物”,这一评语却一下子刻在我的心中。能衷心爱戴胡耀邦的人都让我感到亲切。至于戈阳大姐为什么如此夸奖黎澍,我还不完全明白。但我生活在社会科学院之中,曾听到黎澍的许多故事,也读过他的许多振聋发聩的文章,尤其是在少年时代(是读中学时还是读大学时,忘了)还读过他所写的一篇〈让青春发出光辉〉,这篇给我启蒙、给我热血沸腾的文章,却遭受到批判。戈阳大姐似乎与他同事过,她夸奖的口吻也是大姐的口吻,她说:“黎澍这个人很有学问,但永远像个大孩子,天真得要命,也爱才如命,为了那个右派才子沈元,自己被斗被折磨得半死。” 戈阳大姐给我的第一印象是非常正直,一副战士的心肠,说话很有底气。

后来我才知道,她所以有“底气”,原来她是“老革命”。在我出生的那一年,她就到苏北参加新四军,同年又加入中国共产党。她早就是“党的记者”、“党的编辑”,早就是新华社苏北分社社长、华中分社副主任、山东《大众日报》采访部主任。一九四九年我刚踏进小学的大门不久,她已穿着军装和她的中国人民解放军大部队进入上海,身份已是新华社华东总分社副总编辑,第二年(1950年)便出任《新观察》杂志主编。一直当到一九八八年为止。也就是说,一九八八年我和她第一次见面时,她已革命了将近五十年。她才是真正的“革命记者”、“革命新闻工作者”哩!

后来有朋友告诉我,戈阳大姐还是个作家,她出版过小说《王进忠的故事》,散文集《向新的高潮前进》,可是我只读过她发表在《新文学史料》上(连载)的《苏北敌后生活散记》,所以她在我眼里一直是“老革命”而非老作家。

“老革命”总是最关心社会,最不满时弊,于是,这个老革命大姐,在革命胜利后便当了两次“反革命”。一次是一九五七年当了反革命“右派”分子;一次是那一年四月,她在北京以《新观察》主编的名义召开讨论“胡耀邦逝世”,并把座谈会的发言发表于《世界经济导报》上,最终遭到陈希同的点名,也导致她流亡到美国。

二

出国后,我一直牵挂着她。我知道她比我母亲还老(我母亲出生于一九二〇年,而她出生于一九一六年)。凭资格,她完全可以在北京好好当她的文艺官僚,享受种种荣耀。但是她天生正直,嫉恶如仇,结果老是与时代不相宜。在北美的流亡者中,她应是年事最高的一个了。这样的人,值得我尊敬。除此之外,我还想把那次事件中收到的一千美元无名款寄给她。这一千美元,我直到现在还不知道是谁寄的。但确知,那是在我从美国返回北京这一风云变幻的月份(五月至六月)中,有人从美国寄来给我的。投寄者信赖我,说这是海外爱国者们筹集的钱,让我转给应当支援的人。我因事出突然,加上惨案很快发生,所以我没有完成匿名投寄者的心愿。但我又明白,这点钱我个人是绝对不可以动的,只能用于中国的光明事业。于是,我把这一千美元“捏”着,像捏着一把火。让它和我一起漂泊到香港、巴黎、芝加哥,最后漂泊到落基山下。在Colorado大学的校园里,我几次想到该把钱交给谁?最后我想到应当交给戈阳大姐。她是流亡者年事最高的老人,仅仅这一条理由就够了。

找到戈阳大姐的电话与地址后,我把钱汇给她。她正需要一台陪伴的电脑,所以就接受了,而且立即给我写了一封信:

再复老友:

钱早就收到,先是不知如何用法更好。后来是把你的电话丢了。打了好几个都不对,只好不打。如有机会再告诉我一次吧!也许是因为老了的缘故,最近经常丢电话号码。

我最近已经武装起来,搞了现代化,买了一套Computer自己干。你寄来的钱,我就作了这个用场。

既然在美国,我想就得学英文,也许是着迷吧,最近连中文的东西都不大写了,除了日记。八十岁学吹鼓手,反正学到哪儿算哪儿,就这样用英文写起自己的故事来了。我的老师是位美国人,给我鼓励很大,人老了像小孩子,戴过几个高帽子也就当真的了。当然我还是比较现实,自知时间已经不多,因而也就更要抓紧。这才真正叫做把失去的时间抢回来哩!

谢谢你的关心!向老朋友们代问好!向你全家问好!有机会来纽约的话,请先给我打电话。我晚十时睡,希望能在我这里的时间十时前打电话。

致以

美好的问候!

戈阳

6.20.1992

就在收到这封信的两个月后,我果然到了纽约。那是因为剑梅被录取在哥伦比亚大学博士班。她先去租房安家,过后我和菲亚、刘莲便去看她。在剑梅狭窄的小寓所里住了两天,我就请老朋友苏仲麟(他在联合国里做翻译)开车,带我到戈阳大姐家。仲麟双手握着方向盘,手里夹着大姐的地址,寻找了两个多小时,果然找到了。那天戈阳大姐见到我和菲亚真是高兴,她竟在台阶上坐下来,把裤筒卷起,告诉我们说,“你看,我把脚用布捆扎得严严实实,这样不会跌倒,也可防感冒。这是年青时在部队行军中学到的功夫。”她还带我们到屋里看新买的Computer,并坐下来操作给我们看。那天的戈阳大姐再次给我“战士”的印象,她没有我那么多忧郁,那么多孤独感,那么多政治阴影。她五岁时就失去母亲,被送到舅父家作养女,从小就习惯于独往独来,只身闯荡天下,后来与大集体穿越生死,穿越战火,穿越政治运动的风烟,又炼就一身胆魄,现在的流亡生活,只不过是在穿越另一种生活方式,一切都很平常。和她见面之后,我觉得像读过一部人生的善本,轻松了很多,也强健得很多。

和她告别之后,我很快就到斯德哥尔摩大学、卑诗大学“客座”。一九九四年秋我回到Colorado又常打电话给她,也常寄书寄文章给她。这才觉得她是一个很用功很认真的读书人。她特别赞赏我那篇〈脚踩千秋雪〉的短文,此文以“冬日风光,夏日岁月,春日心情”作结,似乎也正是她的生命状态:习惯冬天的寒冷与夏天的炎热,总是以春天的心境面对生活,不喜欢叹气,更没有怨气。一九九七年来,她在给我的贺年卡上写道:

再复夫妇:

恭贺新禧!

我在《明报》看到你许多文章,还看到你和女儿的对话。我非常高兴,你们能写许多优美的文章,还有你给我寄的书,真感谢啊!

我如今左眼失明,在用一只眼写和读,加上脑力衰退,记忆力差,不能多写了。还好的是两个女儿都来了,都为生活忙哩!

向你的女儿问好。

戈阳

1997.3.21

书写此信时,戈阳大姐已八十一岁而且只有一只眼睛,但她还是照样读,照样写,照样生活。一九九九年,她甚至还到台湾观看“选举”,照样面对时代大课题“观察”与思索。不减从少年时代就点燃起来的政治热情,没有知识人身上常有的“酸甜苦辣”。一九九九年她已八十三岁,还用一只眼睛给我写了这么一封信:

再复:

我正巧去中国人权开会,这是一年一度的事。我一年中也就是开了这样一次会,偏偏你来了电话。我想打电话给你,偏找不着,只好写信。

我突然收到一本《明报月刊》,这就猜是谁寄的?猜了一些人,都错了,原来是你寄的。

这本明月,我看了个够,以前也看,不经常,以后要经常读了,谢谢你呵!

你们在那里很久了,习惯了,看起来你还是爱那个地方的。我在纽约,也已经快十年,我想,老了以后,就在这里了,哪儿不是一样?

在这期的月刊里看到李辉写黄苗子和郁风的文章,很亲切。因为我和郁风经常通讯,两个老太婆信还写得很长,很有趣,这也是很少见的。

当然,其他的人,如肖乾,我也十分惦念,但他们在北京,我也就不去打搅了。

再说,我只有一只眼睛,除了电脑,我很少写信。奇怪是今天,居然写信,而且写得清楚。可能是夜间,周围无人的原因吧!

自从九十年代停刊之后,只有在明月上看到你的散文。我爱读,所以有时买。这次我去了一趟台湾,是第一次,看选举的,真不错,两个星期,在店里看到你的书。向你全家问好。

戈阳

1.16夜1999年

我的确给戈阳大姐订了一份《明报月刊》。我知道她最能认真阅读。她主编的《新观察》和“明月”一样,都是用理性的眼睛和平实的良心观察中国、观察世界。她观察得太用功、太投入,以致一只眼睛失明,尽管如此,她的心灵眼睛却总是很明亮。一九九二年我到瑞典看了木偶戏“俄底浦斯王”后,写了一篇散文,题为〈失明的眼睛更明亮〉。戈阳大姐失明的仅仅是一只肉眼,而心灵的眼睛却永远像明月一样在夜空中闪亮,多年来,这双眼睛也看着我,看着我的良心,看着我的文字,它让我在充满浊流的时代里中不会落入黑暗的深渊。

美国 科罗拉多

二〇一四年二月八日

(三)千家驹:最后的堂·吉诃德

千家驹先生去世了。我以崇高的敬意送别他。像千老这种不计荣辱得失、一生为民请命的知识分子,在中国是很稀少的。对于他的逝世,本应隆重纪念,但我相信,从南到北,纪念的声音一定是稀疏的。因为,当下社会的眼睛是势利的,它只注视权势与钱势,不会缅怀赤手空拳的千家驹先生,何况缅怀他还可能带来意外的麻烦,影响从政与从商的前途。

六、七年前,我读了千家驹先生的一些文章和他在香港天地图书公司出版的《去国怀思录》、《海外游子声》、《逝者如斯夫》、《归去来兮》及新加坡八方文化图书公司出版的《千家驹读史笔记》等,敬佩千老到了耄耋之年依然童心未灭,满身活力地摇旗呐喊,说着权势者们不爱听的直话真话,真不简单,便把他与堂·吉诃德的形象联系起来,觉得他是二十世纪中国最后的一位堂·吉诃德,敢于独战风车、知其不可为而为之的典范性知识分子。于是,我就写了《从堂·吉诃德到庄之蝶》一文,发表于《明报月刊》,文中这样说千老:

现在的知识者几经锻炼,都变得很聪明很能适应环境,谁还会充当傻子去“独战风车”?于是,人们纷纷提出“回到乾嘉去”的口号,嘲笑堂·吉诃德迂腐过时,以致使堂·吉诃德式的知识分子濒临绝种。虽然濒临绝种,但还是有。在海外,我就分明看到一位老堂·吉诃德。这就是千家驹先生。千老真是有点呆气。我几次在人大会堂听他发言批评政府不重视文化教育,言词灼灼,语无藏锋,加上他削瘦的身材,使我想起堂·吉诃德先生。他本来就是第一届全国政协的筹备委员,兼有学识与胆识,只因为总是满身堂·吉诃德的呆气,爱说逆耳真话,一九八九年又仗义直言,结果被“开除”出政协;开除后还是满身呆气,在海外仍然一路战过去,正直之声布满天下,令人听了神旺。比他聪明的知识分子早已头顶桂冠,高高地坐落在王者之师的位置上,或者已充当“全国一级劳动模范”,唯有他还是长矛瘦马,辛苦驰骋于沙场。不管人们对千老的立场如何评价,但都不能不否定这种堂·吉诃德似的千家驹精神在中国是何等的稀少、何等的宝贵!是中国政协需要千家驹,而不是千家驹需要政协。

千家驹的名字,我早已熟悉。一九六三年我大学毕业后到北京中国科学院哲学社会科学部(中国社会科学院前身)《新建设》编辑部工作。没多久,就知道千家驹先生是著名经济学家、中国科学院学部委员(相当于院士)、中国社会主义学院副院长(院长吴玉章);编辑部的同事们还告诉我,他是民盟的“左翼”,从少年时代就追随共产党和追求社会主义理想,还翻译过《资本论》第二卷(末出版),但在一九五七年,因响应号召,和曾昭抡、华罗庚、童第周、钱伟长等科学家,一起发表了《对于有关我国科学体制问题的几点意见》,提出保证科学家应有六分之五时间从事研究,可以自己选择助手等五条建议,批评保密制度过严,结果被郭沫若批判为“一个反党反社会主义的科学纲领”(发表在《人民日报》上),差点当了右派。总之,在我年轻的心目中,千家驹是社会科学界的权威人物。但他的经济学、教育学思想,是到了八十年代,我读了他的《中国货币史纲要》、《千家驹经济论文选》、《千家驹教育文选》等才有所了解。

因为不是同行,所以尽管敬慕,却从未拜访过他,和他完全没有私交。直到一九八四年我当了全国政协委员,才对他有了深刻的印象。那一届政协最精彩的故事是他创造的。所有的政协委员和工作人员都被他的两次大会发言所激动。一次是一九八六年,他谈的是物价问题和三峡问题,与会者报以十六次掌声。而一九八八年的一次,更是震撼大会堂,全场为他热烈鼓掌三十一次,破了政协纪录。他谈的题目是《关于物价、教育、社会风气问题》。事过境迁,有些内容我已忘却,但至今还记得他呼吁把“智力投资”放在各种投资的第一位,强调“提高全民族素质”才是教育的根本目的,不可把出技术作为目的。他言词犀利,批评政府不要把“以教育为本”挂在口头上,要真的记在心上,要舍得给钱,他说那几年基本建设投资一千亿,教育投资仅二百亿。中、小学教员工资低得可怜。发言中他引用了社会上流传的话说:“现在样样都涨价,只有教师与废品跌价了。”让我印象最深的是他的堂·吉诃德长矛直指政府上层,大声呼吁要制止营私舞弊贪污腐败之风,当他说了“官风不正,民风才不正”、“皇子犯法,与庶民同罪”的话之后,会场真的“爆出雷鸣般的掌声”。当时他引了孔子一段话,我听不太清,会后还特地去查阅,原来是:“政者正也,子帅以正,孰敢不正!其身正,不令而行,其身不正,虽令不从”,“上有好者,下必有甚者”。他用最决断的语言说明:社会风气不正,根子在“上”不在“下”,在“帅”不在“兵”,若要改变风气,上层就要以身作则,不可含糊。他还具体地提出“大幅度增加公务员工资”、“严肃法纪”、“加强舆论监督”三项建议,说“官员不怕内部通报,只怕公开登报”,要给贪官污吏施加舆论压力。

千家驹先生对当时的社会变质十分敏感,告诫执政党一定要对自身可能的道德沉沦提高警惕。他的肺腑之言,激起了人们的同感与共鸣。他的发言在广播电台广播后,收到一千多件来信。全国各地许多人抑制不住内心的兴奋赋诗表达敬意。形容他的广播讲话“天惊石破遏行云,电讯遥传正义声”。称赞他“白头岂敢忘忧国,唱出丹心正气歌”,当时真的是“街头巷说千家驹,忧国忧民民自知”。这些诗词收入他的《归去来兮》集中,读后便知千老的焦虑确实与故国的心灵紧紧相连。这两次会议我都坐在会场前边,正好面对着他,真感受到他的满腔热血,一身侠气。我多次参加政协会,觉得会中老人太客气,多半驯服得像幼儿园的小孩,而千老能如此直言不讳,确实罕见。他是首届政协筹备委员,参加开国典礼,亲眼目睹五星红旗第一次升起,完全是政协的元老与功臣。可是,仅仅因为他在那一年之后批评政府不该使用非正常手段(那一年前后他在深圳,一直没有介入运动),便被抹煞了一切前功,还被宣布开除出政协。对一个长期参与祖国建设事业、正直忠厚诚实的老知识分子如此不讲情面,实在让人目瞪口呆。我相信,这不是千家驹先生的错误,而是政协的错误。

第二次见到千家驹先生是一九九二年春天。当时我和几位朋友到加州大学(洛杉矶分校)讲演,空隙时陆铿先生邀请我和我的妻子到西来寺吃素餐,饭后我请陆先生带我们去拜访正在寺里隐居的千老。那天见面虽然只有二十多分钟,但见到他依然一身硬朗,语无遮拦,还是当年政协里发言时的千家驹,只是他已潜心学佛,多了一些冷静。他说他已看破了“社会主义的红尘”,更要实事求是地思考中国该走的路和自己该说的话。我听了有所动,便说,千老,您实际上是共产党的诤友,他点头称是。

第三次见到千老是在香港。一九九六年初,我在中文大学的访问已结束,便向天地图书公司的朋友说起怀念千老之情。没想到,第三天千老果然应“天地”之邀,从深圳前来香港和我一起共进晚餐,真让我感动。那时他已八十七岁了,但头脑仍然十分清晰。他和我们提起要求回国定居很快就得到批准一事,让我感到一阵欣慰,那一瞬间,我百感交集:这样好的一个中国知识分子,倘若故国还拒绝给他一席立足之地,会给后人造成怎样的心理寒冷呵。这天晚上我和他心情都好。他说他多年流亡海外并不后悔,如果他留在国内,还继续当他的政协常委和“政治花瓶”,哪能写出最后这六七种书籍。除了写作杂文论文外,他还在台北时报出版社出版了自传《从追求到幻灭》。这一传记对自己的一生进行总结,觉得自己的所言所行可以问心无愧。他的一生均以林则徐的诗句“苟利国家生死以,岂因祸福避趋之”为座右铭,他多次呼吁人民代表、政协委员要“多纳忠言,少唱颂歌”,还希望他们少考虑自己的名号,多一些责任感。他告诉我,他的一生有两次濒临死亡,一次是一九二八年在北大读书时因参加学生运动被张作霖政府逮捕,同案二十三人,被杀十三人,而名列第十五名的他竟然逃过一劫。另一次是一九六六年文化大革命中他因不能容忍污辱践踏而到香山跳崖自杀,结果只断了肋骨却没有死。他说他是幸存者,死神放他一马,让他留在人间,是要他说真话、讲真理,不是让他追名逐利,谋乌纱帽,求荣华富贵。听了他这一席话,才知道他确实从内心深处早已大彻大悟。他能在时代的风波雨浪中知其不可为而为之,始终带着一身侠气不断前行与呐喊,并非偶然。“为留名节存正气,不惜暮年再流亡”,这一自白诗也就好理解了。

千老逝世了,他所象征的中国知识分子的堂·吉诃德精神是否也会跟着终结呢?我不敢断言,但是,我敢说,他是二十世纪最后的一位堂·吉诃德,是学胆识兼备、品格高尚的战士型知识分子,新世纪要再产生这种精神类型,恐怕不太容易,但我还是希望,堂·吉诃德不会在中国绝种,千家驹先生的精神能注满故国的江河大地。而我自己,将永远铭记他的无私无垢的赤子热肠。

二〇〇二年九月八日

香港 城市大学

(原载《明报》二〇〇二年九月十六日世纪副刊)

(四)刘宾雁:缅怀傻到底的宾雁老大哥

听到宾雁兄辞世的消息,心里一阵难过。一位卓越的朋友,一个在极其艰辛的环境中高高站立的生命就这样远走了,带着他的硬骨与伤痕,也带着他人性的全部长处与短处,远走了。

去年八月,我回美国度假,在科罗拉多州给他打电话,但没有人接,便在电话留言里留下我最后的问候,并告诉他和朱洪大姐:“北京的范用老先生有一封信让我转给你们。”范老比宾雁兄年事更高,他在北京得知众友好今年二月在美国普林斯顿大学校园为宾雁兄开了八十岁祝寿盛会,感到非常欣慰。但他也得知宾雁兄病重的消息,所以特别郑重地问候。范老的挂念反映着大陆许许多多朋友对宾雁兄深深的缅怀。在当代中国,刘宾雁这种生命是稀有的,他的呐喊,他的忧患,他的质疑,他的抗争,他的关怀,他的用全生命抒写的报告文学,全都是稀有的。作为一个肝胆照人的作家,他从《在桥樑工地上》到《人血不是胭脂》,其声音是一贯的:一贯的刚正,一贯的耿介,一贯的堂·吉诃德式的呆傻,一贯的包公式的为民请命。

上世纪八十年代初期,他在《人民日报》担任记者时,千百万老百姓也正是把他当作无冕的包公,诉苦与鸣冤的信件都往他那里投寄。他告诉过我:“每天都是一大捆。”那时他的正直之声布满天下,每天都像蜗牛似地背负着来自各地的冤情材料,我认识的作家不少,但从未见过一个像他如此满身负荷,如此沉重地担当人间苦痛。他仿佛没有畅快地呼吸过,一听到冤情就坐立不安,歎息不已。这是一个特别的人,一个以叹息代替呼吸的人,一个灵魂被苦难紧紧抓住的人,一个被上帝罚作肩挑精神重担爬山越岭的人,一个傻到底、傻到总是赤膊上阵而完全不懂得披一点甲、拐一点弯的人。

我和宾雁兄认识得很早。七十年代末,他的“右派”帽子已被摘除,被调到哲学研究所的《哲学译丛》担任编辑。我们共一食堂,中午常常一起吃饭聊天。仗着比他年轻十五六岁,总是喜欢好奇地打听他这老大哥充当“阶级敌人”时的生活。除了一些细节让我开怀大笑之外,还记得他严肃地说:“把我打成右派分子有三条说不过去的情理:第一,是你号召我说话的﹔第二,我说的都是实话﹔第三,我说的全是为了你好。凭这三条,变成阶级敌人,怎能服气。”走出哲学所之后不久,他的《人妖之间》问世,刘宾雁的名字再次覆盖全中国。他的疾恶如仇、直面社会黑暗的报告文学,带给中国当代文学空前的力度,并奠定他在中国现代散文史上的重要地位,但也给他自己带来麻烦。一九八七年他终于再度被开除党籍,成为反自由化运动的首要目标。为此,我也被牵连,因在自己主编的《文学评论》杂志上发表他的文章而被停职。此事发生后我去找对我特别厚爱的钱锺书先生,没想到他也正在关注宾雁的事。他告诉我,前不久他写了一对联:“铁肩挑道义,辣手着文章”,赠给刘宾雁,而且还发表在广东的《现代人报》上。钱先生对自己对他人的要求都极严,从不轻许于人,此次选用这十个字毫不含糊地讚美刘宾雁完全是个“特例”。宾雁确实无愧于钱先生的衷心讚誉,他确实是个响当当、火辣辣的铁肩赤子。

到海外之后,我们见了几次面,几乎每次都会有些争论,彼此都是“性情中人”,不懂拐弯抹角,我总是要质疑他的泛道德主义和“干预生活”的文学主张,而他总是要批评我“太个人化”,争论之后彼此还是高高兴兴。惟有到了一九九六年,读到他的批判《告别革命》的文章,我才意识到我们之间的政治理念确有相当大的差异。他的批评文章措词相当尖锐激烈,以至说李泽厚和我主张“告别革命”是为了“讨好政府”,我读了感到惊讶,并疑心这位“包公”身上是否也有一点专制的味道。过了一些时候,没想到他却打电话给我,说发了那篇批判《告别革命》的文章之后,心里一直感到不安。他的声音是诚恳的,这就是刘宾雁,即使理念不同,但人性深处那条善根是不会中断的。人是丰富的,各人有各人的政治立场,但其生命境界、道德勇气、人格精神却是一种独立的、超越政治的存在。我始终敬重宾雁兄,正是敬重他身上这种独立的人格气象。我相信,这种美是不朽不灭的,无论是在时空中还是在我心中。

(原载香港《明报月刊》二〇〇五年 第十二期)

来源:思想者博客