“20年前,在德国人民的努力下,那堵墙终于倒了。我想能和你们分享的,只有我们在过去的经验,以及我们对待过去的态度。”

从异议色彩浓烈的反对派,到取得政权后分享权力的当权派,再到调查和研究历史的著述派,这个近乎传奇色彩的老人,经历了原东德从极权时代到和平过渡时代、到政权平稳交接后的复兴与繁荣三个典型历史阶段,其数十年得失与经验,堪称公民参与政治实践的一副丰富多彩的个人化样本。

南都周刊主笔·石扉客 德国柏林报道

1943年2月12日出生在柏林,柏林墙倒塌后两德统一前东德最后一任国防部长,现任“处理德国统一社会党独裁政权”联邦基金会主席。

莱纳尔·艾波曼(Rainer Eppelmann)个子不高,头有点秃,脑门透亮,眼神深邃,有几分像中国人熟悉的共产革命领袖列宁。在柏林市中心弗里德里希大街附近的办公室里,艾波曼身着一件很随便的宝蓝色衬衫,没有打领带,双袖高高挽起,又宛如一个劳作多年的老铁匠,一双铁箍般的大手,捏得记者生疼。

这个长得酷似列宁的老人,数十年来致力的却是“再见列宁”的工作。

采访原定一个半小时,他的助手频频在门口探头,焦急地等待艾波曼腾出时间,好去安排下一个会谈。而在和记者见面前,他刚刚结束和匈牙利大使的会谈,主题也是东欧诸国的历史问题。

66岁的艾波曼现在的职务是“处理德国统一社会党独裁政权”联邦基金会(Stiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur)主席,在此之前一直上溯到德国统一后的1992年,他先后在联邦议会“处理东德统一社会党独裁政权的历史与后果”调查委员会、“克服德国统一过程中的东德统一社会党政权的后果”调查委员会两个机构中担任主席一职。这三个有着冗长名字的机构,其主要使命都是调查和记录前东德极权政府的罪行,处理其遗留问题。

两德统一后的19年间,从1992年开始,他有17年时间从事的是这种历史调查和研究,已经主持和参与出版了先后两套共32本研究文集。现在这个基金会,和前两个隶属于德国联邦议会的调查机构相比,更像是一种学院性质的研究机构。

在此之前,柏林墙倒塌后的第二年4月到两德统一的1990年10月,应东德前总理德梅季耶(Lothar de Maizière)之邀,艾波曼还在柏林墙倒塌后的最后一届民选政府里担任过为期半年的国防部长。他这个国防部长的主要使命是裁军,除了将筛选出的11000名东德士兵编入统一的联邦德国国防军以外,艾波曼解散了效忠东德统一社会党的原东德军队,遣散了剩余的15万多原东德士兵。

短短几个月的部长经历,艾波曼被外界称作“不用武器创造和平的牧师部长”。事实上,这个称呼渊源于此前他近20年的漫长而坚韧的政治异议活动。

1943年2月12日出生在柏林的艾波曼,在原东德是个著名的反对派,在德语里这个身份常常被称作异议分子(Bürgerrechtler)。早在1966年,这个23岁的东德愣头青因服兵役时拒绝宣誓效忠党派,被投入监狱服了8个月有期徒刑。这时,将东西柏林隔开整整28年之久的柏林墙,已经建成6年时间了。彼时的艾波曼无论如何想不到,23年后他会以国防部长的身份终于报了这个“一箭之仇”。

出狱后的艾波曼进入柏林神学院修习神学。9年后,他成为柏林弗里德里希和海因区的一名青年牧师,依托他的教会进行了大量政治反对活动,正式开始了他的反对派公民政治参与生涯。著名的蓝调弥撒,即在艾波曼和他的同事们的主导下,成为当时争议极大的争夺青年活动。上个世纪80年代初期,也就是柏林墙倒塌的7年前,他和东德著名的化学家,另外一位异议分子罗伯特·哈弗曼(Robert Havemann)一起,发起了著名的非暴力呼吁和平运动。

这些政治反对活动,一方面逐渐使艾波曼越来越成为东德国家安全部(斯塔西)的眼中钉,当局不断策划对他的阻挠和打击行动。另外一方面,这种阻挠和打击又反过来提升了艾波曼在东德内外的影响,让他和他的周围凝聚了越来越丰富的政治资源。

到柏林墙倒塌的1989年,这种貌似矛盾的两极形势,呈现越来越白热化的倾向。1989年9月,在此前的教会活动团体的基础上,艾波曼和三个同事一起发起成立了著名的民主启蒙党(Demokratischer Aufbruch,简称DA)。作为四名创立者之一,艾波曼先后担任过这个反对党的首任新闻发言人和党主席,还作为民主启蒙党的代表参与了筹划两德统一的圆桌会议。

波谲云诡的是,就在胜利曙光即将到来时,艾波曼的战友,彼时担任民主启蒙党主席的创建人之一施诺,突然承认自己原来是斯塔西的线人,并因此辞职。声誉大受损伤的民主启蒙党因而在几天后到来的选举中失利,就此并入基民盟。

在统一后的德国,艾波曼担任过数年基民盟主席团的成员,也担任过联邦德国议会的议员,一直到现在,专职从事调查和研究东德极权政府的罪行和对德国的影响。

这个近乎传奇色彩的老人,从异议色彩浓烈的反对派,到取得政权后分享权力的当权派,再到调查和研究历史的著述派,经历了原东德从极权时代到和平过渡时代、到政权平稳交接后的复兴与繁荣三个典型历史阶段。在第三波民主化浪潮席卷下诸多民族国家进行政治演化的大背景下,其数十年得失与经验,堪称公民参与政治实践的一副丰富多彩的个人化样本。

这个有5个孩子的父亲,除了继续致力于他耕耘了数十年的德国本土政治和历史外,对德国以外的民族国家(地区)的政治演化也保持相当关注。

2005年2月,艾波曼在访问台湾时,从他的德国经验出发,建议台湾应尽快开放威权时期的秘密档案,并将档案写进教科书,让年轻人尽快了解历史真相。因为“唯有诚实面对过去,转型正义才有可能得到实现,国家的未来才能找到明确的方向”。

在接受本刊记者采访时,艾波曼甚至在采访之初即进行“逆袭”,反过来先对记者提了几个问题。他关心当下的中国人是否享有出入国境的自由,也关心是否有看到各种媒体和信息交流的自由,更关心中国的公共知识分子们关于现代政治演化的宣讲,能得到周围多大比例人群的关心、兴趣和认同,“特别是农民”。

他坦承提这些问题,是想以此类推和反照20年前的东德变革历史。

“20年前,在德国人民的努力下,那堵墙终于倒了。我想能和你们分享的,只有我们在过去的经验,以及我们对待过去的态度。”艾波曼如是说。(注:德国统一社会党,前东德唯一执政党(1949年–1990年),其前身是1946年由德国社会民主党和德国共产党合并而成。)

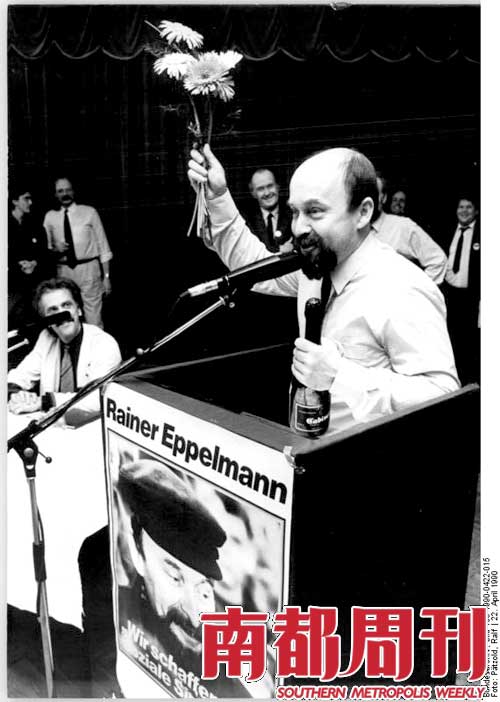

柏林墙倒塌后的半年内,分别于1990年的2月、4月、5月出席各类活动的艾波曼。

柏林墙倒塌后的半年内,分别于1990年的2月、4月、5月出席各类活动的艾波曼。

“如果地球明天就要毁灭,我们今天也必须去种一棵苹果树”

《南都周刊》:作为一个跨越了现代民族国家从政治反对到政权过渡,再到历史真相探究这三个政治演化重要阶段的老政治运动员,您能否告诉我,公民在参与政治反对运动的时候,最需要的是什么?勇气、信仰,还是非暴力或者其他?

艾波曼:非暴力对于我们来说更像是一个首要的战略。1953年,东德的反抗运动曾经遭到过苏军坦克的镇压,我们得出一个教训,那就是面对暴力我们只能用非暴力的办法,而且我们要让全世界都知道,我们采取的是非暴力的原则。

在东德最后时,东德当局之所以没有能够镇压,其原因是电视画面上,反对派的人手里都是举着蜡烛,面对着他们的则是荷枪实弹的士兵。那时候全世界都在看着。如果在那种情况下,东德政府还要镇压,用坦克来对付蜡烛的话,他们就不可能再得到任何援助了,因为他们也明白东德当时的经济状况是非常糟糕的,非常依赖于西德。

在1953年镇压之后一直到1989年柏林墙倒塌前这段时间,我们看到东德这个政权已经没有自我改革能力,也就是说它几乎是没有任何希望进行自我变革了。和糟糕的经济情况一样,当时的自然环境也不容乐观,很多河流污染得非常严重,水上都泛着化工废料的泡沫。

但我们很多人都是有家有孩子的,如果我们希望后代至少能够活得比我们这一代人要好一点,那么这个社会必须要进行一些改变,这个社会必须要更开放、更人性、更自由,更多姿多彩一些才可以。

马丁·路德(16世纪欧洲宗教改革倡导者)在16世纪的时候曾经说过一句话——如果地球明天就要毁灭,我今天还要去种一棵苹果树。那么如果我们还想让我们的后代过上一个稍微像样一点的日子,我们就必须要做点什么,必须由我们来种这棵苹果树,所以我们的动力其实就是责任感和希望。

当然,有一个让人感到非常压抑的事实是——要种这棵苹果树的代价是很大的,我们很有可能会因此死掉,我们更可能自己看不到成果——最乐观的打算是可能是我们的儿子辈,或者是孙子辈才有可能看到这棵树开花结果。但是如果我们不做,那么就要再推一代,我们的下一代才开始去种苹果树。也许他们也会觉得没有希望,也和我们同样的理由不去做,那就彻底没有希望了。总得有人去做,所以我们就做了。

经过这20年,我可以非常高兴地说,不光是我的儿子吃到了苹果,我也吃到了苹果。

《南都周刊》:大家都知道,如果你站出来提出和声援某种主张,抗议和反对某个政策,可能会遭到难以承受的压力,甚至失去自由。在这背后,是面对政权和国家机器的巨大恐惧感。您在从事密集的政治反对运动生涯时,如何去克服这种恐惧?

艾波曼:说到恐惧,我当然知道,我毕竟是个小小的人,我不能长时间站在大雨里面,早晚我要被浇湿,我可能就完蛋了。所以我去找有没有同道,有没有支持我的人。我还要去找雨伞,看有没有人能给我撑一把保护伞。

我首先在教会里找到一些和我志同道合的人。他们支持我的观点,而且在很多时候也帮助我。另外,我去找国外的政治家,和他们取得联系,他们到东德的时候,他们的每一次对我的拜访,对我来说都是需要时的一把伞。

另外,我还和西方的很多记者建立了联系。当时东德有个很特殊情况。90%的东德民众获取信息是通过西德媒体,所以我们不管是搞蓝调弥撒,还是搞纪念弥撒,我们都很清楚,最迟到当天晚上,全东德的人就能够通过西德电视知道我们做了什么。

另外一个特别情况,我是在教会工作的,我的工资是教会给的。当时在东德的教会里面大概有几千名像我这样的人,相对于1700万的东德民众来说,这算是个不小的数字。如果把我抓了,教会会照付我的工资,我的太太孩子生活还有保障。相对于那些在教会之外工作的人,比如工程师或者老师,他们如果被抓了,那么所在的单位很快就会停发工资,整个家庭的生计就会受到影响。也因为这一点,很多在国家企业工作的人如果想表达意见,我们就成了他们的代言人。

在东德倒台五年之后,我在斯塔西看到了他们的秘密档案。这个时候我才知道,斯塔西搞了好几次策划,想要暗杀我,可是我当时并不知道,我以为他们顶多是把我关起来,或者不让我在我父亲过生日的时候去探望他。

我想恐惧是人之常情,如果我当时就知道这事情事关生死的话,我可能会害怕,现在也不好说是不是还有勇气做那些事情,想起来后怕。

“信息的自由流通是何等的重要!”

《南都周刊》:在一次记者访问时,你提到过第三帝国时期慕尼黑的反纳粹“白色玫瑰”运动,我注意到近几年德国一直有电影在记录这个运动。在反纳粹和反极权统治的两个历史阶段,政治反对者在社会组织方式上有什么区别吗?

艾波曼:区别首先在于纳粹时,反抗组织成员很广泛,有学生、军人,也有工人,但在东德这个时代就不是了,全东德有1700万人,根据斯塔西的记录,当时参加反对运动的在全东德大概也就几千人,真正的核心是700-1000人。其中有教会的人,但没有学生,我想不起来有学生,工人也很少,更没有军人。很多人都是我们邀请到教会来参加活动的,人并不是很多,但最后也成就了这个事情。

《南都周刊》:走上街头的人数绝对比例是如此之低,那么这种勇气和抗争是如何传导给大众并形成蝴蝶效应的?您刚才也提到东德人民从西德的媒体那里获得了很大帮助,这是否意味着20年前导致柏林墙倒塌的诸多原因中,信息的自由流通成为了一个非常重要的条件?

艾波曼:的确如此,东德民众很清楚西德的人在做什么,穿什么,怎么工作的。这一点很重要,因为每天晚上看西德的电视节目,会引起东德民众长期的思考,西德的人过得比我们好,难道是比我们聪明?比我们能干?还是比我们更辛劳努力?答案当然是——不是,我们是一样的人。

那么如果追究原因的话就只有一个答案,那就是,他们生活的条件不同,他们的整个社会框架和我们不同,那个社会更开放、更自由。所以,人心思变。当积极推动变革的人和广大思变的老百姓结合起来一起走上街头时,小规模的运动就成了有上百万人参加的运动了。

有个韩国的人曾问我,朝韩问题怎么解决。我说,如果你们能让朝鲜每家每户都有一台电脑,或者电视,能够看到韩国人民的生活,朝鲜人就主动会想,为什么他们的生活要比我们这边好得多,人心就会思变,这样后边的事情就好解决了。

如果只是抽象地去谈集权和民主社会,很多人可能对这个一点都不感兴趣,他们感兴趣的是非常具体的东西。

几年前,我曾经去俄国,距离莫斯科越远、越偏僻的地方,这些人的思想就越闭塞,我本来是希望和他们讲民主自由社会的好处,但没想到那些人反而对我说,勃列日涅夫时代我们过得比现在还好。在信息闭塞的情况下,没有对比的情况下,要和他们说清楚这些就很难。所以信息的自由流通是何等重要!我想这也是20年前柏林墙被拆除、东德政权倒台的重要原因。

《南都周刊》:我注意到您多次强调政治是讲道德的,而传统的理解认为政治总是和利益相勾连的,那么在漫长的从事反抗运动的时期里,您和您的同事是否渴望或考虑得到具有道德勇气和历史责任感的当权者的支持,比如相对克伦茨(曾任东德统一社会党总书记)可能要开明一些的沙博罗夫斯基(前东德统一社会党政治局常委)。有过这种人的明示或暗示的支持吗?

艾波曼:我曾经渴望过。在东德的社会中也有一些开明的人支持我们的行动,但不是最高层政治人物,而是社会上比较受尊重的一些人士,作家、艺术家等等,比如作家约尔根·福切斯(Jurgen Fuchs)。

在中央委员会里面,大概只有一个人——维尔纳·兰博尔茨(werner lamberz)。这个人是比较开明的,希望政治上能有一些变革,曾经一度被看作当时东德统一社会党总书记昂纳克的接班人。但是后来他在一次去利比亚访问时,直升飞机出事死了,这件事情直到现在也没有查清楚。

从东欧其他国家来看,保加利亚和罗马尼亚是出现了政变,其他的东欧国家是老百姓走上街头,最终把政府推翻了。走上街头的人,实际上不过是老百姓中的10%,就已经具有这样的力量。只有苏联出现叶利钦和戈尔巴乔夫这种上层改革派,但是当时苏联有上千人走上街头去支持叶利钦,保护戈尔巴乔夫,才出现了这个变革。

我希望有体制内的开明力量,也一直希望能够找到这样的人,但在整个东欧这些国家当中,除了俄国之外,这种希望都没有真正结出果实来。

《南都周刊》:在柏林墙倒塌以及东德政权垮台之前,您和您的同事们是否有过预判,曙光会这么快到来?

艾波曼:我没有想到这么快。当时我们一方面抱着很强的希望,因为我们看到自己坚持不懈的努力的确带来了成果,越来越多的人走到同一个行列中去了。比如,揭露东德选举中的舞弊,和西方驻东德的很多记者公开接触等,在短短的几年中,我们的确做出了很多以前想也不敢想的事情。

可是从另一个方面,我们也看到一些不祥的情况。波兰在1989年前,就已经有比较自由一点的选举了,可是当时东德非常强硬——我们绝对不会。这些又给我们带来了一种无望的心态。

这种希望和无望的心态互相纠结在一起,我记得哈维尔(捷克作家,1993-2002年任捷克总统)当时跟我说过,如果东德政府再存在10年的话,你要有多少年关在监狱里啊?当然,事情后来整个发生了变化。这个我们当时的确没有想到。

“我绝不能说,不管你是谁,只要你给我命令我就接受”

《南都周刊》:在20年前东德政治演变的过程中,我想军队的态度应该是无法回避的重要环节。东德的军队以前是忠于党的,现在要转为效忠国家和宪法。我知道您曾经做过6个月的国防部长,而您以前是个从事政治反对运动的牧师,您一天之间要从政治反对者变成政权的分享者了。您当时是怎么处理这两种转化的?

艾波曼:你知道我年轻时服兵役的时候,因为拒绝宣誓被关了几个月,因为东德是要求士兵要绝对地服从命令,如果你觉得有些事情违反人权,可以事后提起质疑。而在西德的部队中不是这样的。西德的军队也有服从命令的这条规定,但有一个前提条件,就是如果一个士兵认为上级这个命令是反人权的,是践踏人的尊严的,他必须要拒绝这个命令,而且他要去告他的上司。

这两者之间就出现了很大的差异。我当时为什么要拒绝宣誓呢?作为一个德国人,一个经历过纳粹,知道奥斯维辛集中营这段历史的一个德国人,我绝对不能宣誓说,不管你是谁,只要你给我命令我就接受。

在1990年的3月,东德进行了唯一的一次民主选举,当时德·梅齐艾(Lothar de Maizière)是总理,他问我要不要当国防部长。我说,如果要我当,我就当负责裁军的国防部长,因为我对军队的内部生活不了解,对怎么打仗更不清楚,但我知道怎么裁军。

从1982年2月开始我和东德的罗伯特·哈弗曼一起写了一封呼吁信,讨论裁军和如何维护社会和平的问题。当时全世界都正在进行军备竞赛,而且不断地在向核武器的方向发展,所以一直到东德解体这7年间,我一直都在关注这个问题,而且建立了很多致力于研究裁军和和平问题的NGO组织。现在看来,这也算是一种巧合的组织准备吧。

另外,我做了18年的牧师,我想我能够大概了解别人的心里面有一些怎样的结?怎么样解开这些结?这些我想我能做到。

当时东德部队里99%的军官,都是东德统一社会党党员,对他们来说,他们所归属的那个党,已经是彻底没有势力了,他们曾经设想的仕途已经终结了。

我非常理解他们的心情,也尽自己的力量去帮助他们。一是帮助他们在一个重新开动的德国社会里面,重新站起来去接受一些转行的培训。另外,我和西德的政府谈,看西德的部队能不能接收这些士兵,最后有11000名东德士兵被纳入统一后的联邦德国国防军。

这个问题最后必须强调的一点是,2005年我从一个朋友那里得到一个令人震惊的消息。这个朋友原来是东德共青团的头儿,他说东德在最后一届中央委员会还存在的时候,那些中央政治局委员,他们都不是军人,但每个人柜子里都有一套军服。这说明他们曾经考虑过,如果到了政权的最后关头,没有办法了的话,就搞军事集权。

这个想法让我觉得十分可怕,所以我后来一直都在推行一个主张——全世界各个国家的国防部长(这个称谓也不同,甚至有的国家还叫战争部长),一定要文职,不能穿军装,而且一定要是和平主义者。我想即使这样,可能到一定程度,他还是会下令去打仗。不光是集权国家,在民主社会里也有,政治家如果太早地觉得自己走投无路了,可能会选择使用武力,无论是对内还是对外。

“让受害者能够说出他们的苦难”

《南都周刊》:我知道您多次强调德国经验,强调需要成立调查委员会清算历史罪行,公布档案,让民众知道真相。我想很多国家在完成现代政治演变后,未来也会面临同样的问题。当然,很多人反对这个做法。有声音认为,不要纵容但是要宽容;还有声音认为,彻底地清查会导致局势陷入混乱,历史宜粗不宜细,应该团结一致向前看。您怎么看待这个问题?

艾波曼:德国的做法是成立了调查委员会,一个真相调查委员会,成员中有2/3是议员,1/3的是科学家和研究人员,他们由各个党派推选,所有的成员都有同样的投票权。这是为了防止政治家在投票时,特别是在评价调查结果时,从本党的利益出发进行评价。

1992年到1994年进行了一次调查,1994年到1998年又调查了一次。这两次我都担任主席,我们将整个记录全部收集在档案当中。第一期时出了18本文集,第二期出了14本。这些文集现在都被德国很多大学收藏。研究这段历史的人,要是做真正的学术性研究,都会去查这些资料的。

在成立这个委员会时,只有一个党反对——东德统一社会党,他们的论调和你说的很像,认为调查真相会导致混乱。在民间也有人反对,认为有很多酷刑报告太可怕,还是不要让人看到为好。

但是当时联邦议会做出了一个决定,就是说我们要能够面对历史,而且要理解受难者的苦难,所以要把它公布,但公布的范围主要是涉及到斯塔西等秘密警察的档案,这样可以让任何一个德国公民都能够查询自己的历史。

公布的档案会不会引起社会上的混乱?我举一个例子,在东德有一个城市叫哈勒(Halle),当时有一家报纸没有打招呼,忽然有一天公布了100个东德斯塔西线人名单,有他们的代号、真名实姓和家庭住址。名单出来后像炸弹一样在喀勒城市炸开了。但是,值得庆幸的是,这100人中没有一个人被打,或者家被烧,或者是受到侵犯。也就是说,人们的很多担心实际上是不必要的。

反过来讲,对社会很重要的一点是让受害者能够说出他们的苦难。

我见过很多受害者,比如1953年6月17日东德反抗运动中被关押的犯人。他们被释放时,无一例外都被警告,如果你胆敢把这里发生的事情说出去,那么你就会被再抓回来。所以这么多年他们都没有说,也不敢说。这些事情经过40年之后,他们才开始倾诉。对于这些人的心灵健康来说,倾诉无疑是一剂非常好的良药,有助于他们卸下重负,对于整个社会来讲效果也是非常好的。

德国如果没有真正面对自己纳粹的那段历史,他不可能修复和其他国家的关系。如果我们没有能够检讨我们的父辈、祖辈,我们的民族所犯下的罪行的话,现在的德国在今天的国际社会中也就得不到承认,站不住脚。

我也想过,很多国家也有类似的事情,谈近期的事情对当权者会比较困难。但如果能从稍远期的历史开始反省和清算起,肯定有些人会因此丢掉他的职位,但整个社会的仇恨会得到极大的缓解。如果大家开始一个个地反省这些历史问题的话,对于整个社会来说会是一种心灵的释放,这个世界会安宁得多。当然,在每一个历史事件中,都有一些直接参与的人,他们是要负起责任的,可能会丢掉工作,但这也是他们自己的选择所造成的。这个问题事关真相和责任,无关宽容与纵容。

《南都周刊》:我理解您说的真相调查委员会,使命和目的是调查和揭示真相,是对历史负责,而不是惩罚意义的清算,更不是一个法律意义上的侦查和起诉历史罪行的组织。德国经验对历史的反省仅止于此吗?

艾波曼:当然不是。揭示真相的调查委员会仅仅是第一个层次。你说的这个法律意义上的侦查和起诉的机构也有,这是第二个层次。比如柏林有一个大的检察官,他带领了一个检察官调查小组,负责处理调查过程当中民众提出的起诉。

在这段时间里大概有上千个起诉,真正进入调查程序的大概有几百个,到最后,上庭的可能不到100个,而且其中80%—85%当事人被判缓期,真正判刑关押的非常少。一些受害者也有不满,觉得这些人没有得到惩罚。可是法庭审判时有一个原则,这些人的确是他们做了在他们所处的那个时代下当时东德法律所禁止的事情,他违反了,只有这样的话才判(刑)。

如果只是从法律层面上进行清算,老百姓肯定会觉得非常不满。因为受到惩罚的人数太少了,所以德国对这段历史和政治上还有一个清算,这是第三个层次的清算。

具体做法是,在两德合并的时候,当时是西德的科尔政府和东德的德·梅齐艾政府有一个合约。其中规定,斯塔西(国家安全部)的人不能当公务员,包括教师、警察等。但真正执行比较严格的就是联邦国防军,因为这是属于联邦机构,其他不管警察还是海关或是老师,都是属于各州的,在执行联邦法的时候有自己的空间,有的地方严格,有的地方不严格,因此出现有的斯塔西人还是当老师了。

当时签合约的时候,留下了一个漏洞,只考虑到在东德为国家安全部工作的人,没有考虑过被东德国安收买的西德线人。难道他们不应该受到惩罚吗?但要整个对过去60年的西德公务员做一次调查又是不可能的。对这部分人,我们当时没有考虑到,他们成了漏网之鱼,非常遗憾。

但总的来说,如果和1945年之后德国清算纳粹政权相比的话,我认为这次清算更深入,范围更广,一直持续到现在。

必须强调的是,德国的这个经验在整个东欧和中欧来讲都是唯一的,因为只有德国有两个德国,而且在当时斯塔西还没来得及销毁他们的档案,很快就被接管了,这个和其他的国家都不一样。其他东中欧国家只是把共产党最高层给换了,第二层都没有动,到底下就更没有动了。很多人30年都还一直掌权,当然不会把自己交出去了,这也是造成清算非常不完善的一个原因。

来源: 《南都周刊》