重读自己当年充满苦涩记忆的狱中书信,今日的曼德拉内心已是波澜不惊。

如果让全世界的公众推举一位最受人尊重的人物,这个人很可能就是曼德拉。而在这本新书中,曼德拉要告诉大家:我有血有肉,有情有仇,我也痛苦,也会被伤害,我不是圣人,我和一般人没有区别。

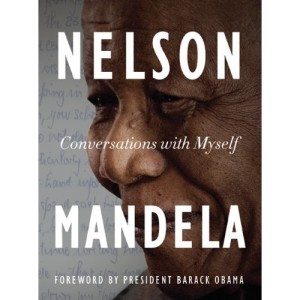

10月12日一大早,我也来到书店,捧回一本《对话》,然后,回家找出曼老自传《漫漫自由路》(Long Walk to Freedom,1994年)和Anthony Sampson所撰钦定传记(1999年出版),对照着看。三个封面上的三位曼德拉虽都面带笑容,但前两位直面世界,笑容中藏着威严,全然是一位政治家和国家元首的肖像。第三位曼老目光低顺慈祥,不再挑战世界了,更多反观内心的平静。

其实,在南非,甚至在全世界,曼德拉早就不再是一个“个人”。他是“领袖”,是“总统”,是“英雄”,是“偶像”,是世界上最知名的品牌,是全人类的公共财产。《漫漫自由路》虽是自传,但却是“集体创作”而成。当年他在罗本岛监狱中开始此书的撰稿时,在他旁边就有一个老战友老狱友们组成的“编辑委员会”。《对话》中的所有资料虽然都是第一次发表,但作为全球首号公众人物,此书没有披露什么鲜为人知的“秘闻”。但是,将三本书对照着翻阅,会让人另有一番收获。《漫漫自由路》和传记都是从外面来写曼德拉,而且都是事后的回忆。他的生命历程只是南非历史变迁的大背景下的一小部分,突出的是他坚强不屈的革命生涯和领袖风范,而他的个人性格、喜好、感情、弱点,都只是惊鸿一瞥,让人难以捉摸。而《对话》是让读者站在曼老的内心世界从里面看外面,没有外人的诠释,而且是回到历史的那个时间点上,看他沉思,听他反省。他的各种情感都更为直接,更为清晰,曼德拉要告诉大家:我有血有肉,有情有仇,我也痛苦,也会被伤害,我不是圣人,我和一般人没有区别。

以这样一本私秘之书为自己一生的丰功伟绩画上句号,确实是伟人风范。

曼德拉一直注意收藏并保存所有经手的资料,可能是他的律师身份使然。当然,因为他一生经历过无数逃亡和牢狱,有些资料被当局没收、销毁或取证,有些资料他交给朋友保藏,但也有许多已经丢失。这些私人档案,包括他的书信,书信的草稿,回忆录草稿,日记,对梦的记录,开会时的笔记或会间无聊时胡乱涂写的东西,体重以及血压的记录,每天要完成的事情的清单,他曾用过的日历等等。2004年,“曼德拉记忆与对话中心”(Nelson Mandela Centre of Memory and Dialogue)成立,任务是收集他的档案资料,《与自己对话》是曼德拉私人档案的精选。

《对话》的内容主要来自四个部分。第一是他在监狱中写的信件。曼德拉写信一直有先打草稿的习惯,1969到1971年间,他的书信草稿都是写在两本硬皮练习本中的。当时,作为首席政治犯,他的所有书信都得通过监狱的审查之后才能寄出,有许多信根本就没有寄到收信人的手上。在监狱保管的曼德拉档案中,就有许多因没有通过审查而被没收的信。而那些通过审查后被寄出去的信,当局都重新打字或复印备了案。1971年,这两本笔记本从曼德拉的牢房里被人偷走,直到2004年,才由一位当年的看守归还给他。所以,这部分内容也最为珍贵。

《对话》的第二部分来自于两份采访的录音。当年,美国《时代》杂志的编辑Richard Stengel在帮助曼德拉撰写自传《漫漫自由路》时,曾录制了五十个小时的对话。还有一套录音是曼德拉和老朋友、老战友、老狱友Ahmed Kathrada的对话,这些对话也是在九十年代初期录制而成。

第三部分来自于曼德拉的笔记本。1962年入狱之前,曼德拉总是随身带着本笔记本,记录他的所见所闻和感想。1990年出狱之后,他又恢复了这一习惯。在他担任总统期间,这一习惯也没有丢掉,他记录每天要做的事情,有时也有会议记录,其他人所发表的观点,信件的草稿等。

第四部分来自于他未完成的《漫漫自由路》的续篇的草稿。1998年10月16日,他在一张蓝色的草稿纸上写下了日期,然后写下了“总统年月”,“第一章”、“草稿”等字样,并开始写自传。但因为他退而不休,仍然公务缠身,他的顾问们劝说他如前一本自传一样找一位专业作家帮助他撰写,被他拒绝。他虽然下定决心要写一本真正的自传,但是至今仍未完成,他也已经放弃这一计划。

这四部分的内容在书中按年代排列,通读下来,最让人感动的是他的狱中书信。作为一个政治犯,当时曼德拉每六个月才能收发一次信件,接待一位访客,“家书抵万金”,对他来说,此话一点都不过分。

所谓政治犯,也就是持不同政见者。政治犯难对付,因为能够持不同政见且达到被当局关入大牢的身份的,大多都是坚定不移不怕苦不怕死的特殊人士。当局想要打击他的弱点,削弱他的意志,引发他的恐惧,可还真不容易。所以,“株连九族”不是平白无故发明的。折磨政治犯所关爱的家人,让他们因此而担心。而内疚,试图以此来摧毁他们的意志,这是掌权方所惯用的手段。曼德拉二十八年的大狱生涯,外界的信息基本与他隔绝,但他说如果家中有什么不好的消息,他的牢房里肯定就会出现剪报。在他被关押期间,他的母亲去世,他的妻子温妮多次被骚扰被拘捕,其中最让他心碎的,是他二十四岁的长子的车祸。

在《漫漫自由路》中,关于长子这段就写得特别感人:“我没有言语表达我的悲哀和我的失落。我的心就像被捅了一个洞,永远不能再被填补上。我回到囚室中,躺在床上,我不知道这样躺了多久,我没有去吃晚饭。有一些人从外面朝我看,但我什么都没说。最后,Walter(指国大党元老,曼德拉的老师 Water Sisulu,当时也关押在罗本岛)走进来,在我的身边跪下,我把电报递给他看。他什么都没说,只是握着我的手。不知道这样又过了多长时间。在这种时候,一个男人对另一个男人是无话可说的。”

《对话》中收入了十来封关于此事的书信,包括他向当局写的申请信,要求他们放他去参加儿子的葬礼,他没有得到任何回答,申请信如石沉大海,十个月前他要求去参加母亲葬礼的申请书也遭到同样待遇。他又写信要求当局给他提供这次车祸的详情,他想知道儿子究竟是怎么死的,也遭到了拒绝。在写给朋友Irene Buthelezi的信中,他这样写道:“当他们告诉我我儿子的死讯时,我从头到脚都在颤抖……我的心好像突然停止了跳动,在我身体中流动了五十一年的热血也突然之间冰冻了。我所有的力量都一下子被抽光了,我无法思考,也没有办法说话……”(1969年8月3日)“我的长子是我的朋友,也是我心中的骄傲。我不仅被剥夺了最后一次和他道别的机会,关于他的车祸的详情,我也都被蒙在黑暗里。”(1969年9月29日)

都说曼德拉为了革命放弃了做父亲的责任,也牺牲了一位父亲看着孩子们成长的乐趣。在他的书信中,他的父爱还是跃然纸上。例如,在听到温妮被警察拘捕的消息后,他写信给十岁和九岁的两个女儿Zenani 和Zindzi说:“你们亲爱的妈妈又一次被逮捕了,现在,她和爸爸一样被关进监狱了……你们可能要过很长一段时间,甚至可能要好几年的时间,才会再和她见面,在这段时间里,你们会像孤儿一样,没有家,没有父母,妈妈也不能再像往常那样能给你们关爱,温暖和保护。你们也不会有生日和圣诞节的晚会,没有礼物或新衣服,没有鞋子或玩具……”(1969年6月23日)在另一封给她们的信中,他这样表达:“因为你们俩都不到十六岁,所以你们无法到监狱来探望我,写信是我唯一能与你们联系的办法……我知道你们可能根本收不到这些宝贵的信件,但是我还是会不间断地给你们写信。已经有一年多的时间,我没有直接听到任何关于你们的消息,这让我非常担心,我不知道学校放假时有谁照顾你们,你们住在哪里,谁给你们交学费和住宿费,你们的学习情况怎么样。只要我不停地写信,那么就有可能某一天运气会到我们这边,你们会收到这些信。同时,给你们写信,写下我的想法,表达我的感情,也让我觉得心中好受一些……每次一想到你们,我就心如刀割,写信也给我带来一些平静。”(1970年6月1日)

1962年,曼德拉与温妮结婚四年后就抛下年轻美貌的妻子和两个年幼的女儿入了狱。自己的政治生涯对妻子和孩子们所带来的伤害,让他充满愤怒。后来在采访中,他曾谈到他在狱中最困难的时刻是“知道我的妻子被警察骚扰,被迫害,被攻击,而我无法在她身边保护她”。在他被关押的那些年中,温妮表面上一直对曼德拉表示忠诚与支持。1990年,曼德拉从狱中释放,温妮与他手拉手出现在全世界的媒体前。但两年后他们分居,四年后正式离婚。喜欢八卦想从书中探测到这对夫妻的关系内幕的,肯定会失望。但是,监狱书信中所表现的曼德拉对温妮的那种挚爱、温柔和渴望,完全可以拍成红色浪漫煽情大片。

请看他收到妻子照片后的心理:“对我来说,你的照片让我思绪万千。你看上去有些悲伤,有些魂不守舍,也有些病态,但是,你还是一如既往那么可爱……还是美得让人心碎,那么充满魅力。我们十年的婚姻依然充满激情,丝毫没有冷却……我只想说,你的照片唤醒了我心中所有温柔,让周围这冷酷的环境也柔和了许多。我渴望着你,还有我们那甜蜜平和的家,这张照片让我的这种渴望更为强烈。”(1969年4月2日)

之后不久,温妮就被拘捕,并被关押在比陀中心监狱里。曼德拉在信中向她倾诉:“过去的十五个月中,让人心碎的挫折让我们收获到痛苦的果实,这很难从我们的脑海中淡去。我觉得我的浑身上下,我身体的每一部分,我的肉,我的血,我的骨头,我的灵魂,被浸泡在苦涩的胆汁里。这胆汁如此苦涩,让我完全无能为力,你现在所经历的艰难痛苦的折磨,我也无法帮助你……真渴望我能与你见上一面,渴望我能拥抱你,或者仅仅透过那厚厚的将我们隔离的铁丝网,让我再看一眼你的身影。与男女结合而成的婚姻和家庭的温柔的亲密和爱情所遭受的蹂躏相比,一个人肉体上所受到的折磨根本算不上什么。” (1970年8月1日)

而监狱中的看守们总是不忘行使他们的权力,时刻提醒曼徳拉作为政治犯的地位。“我真想能够保存这封信,可以单独一人在囚室里再一遍一遍仔细阅读。我生活中的所有宝贵的东西都被剥夺了——圣诞节,结婚纪念日,生日卡片——这些你总也不能忘怀的小事,而这封信是一个补偿。但是他们命令我立即读信,一等我看完最后一行,马上把信给收走了。”(1970年8月31日)。

可惜《对话》中收集的只是“一面之辞”,没有温妮的回信可以印证,但有一封信可以看出温妮对他的态度。在很久以后给朋友Zamila Ayob的一封信中,曼德拉道出:“早在七十年代初,我曾给萨米(温妮的科萨语名字)写过一封我认为是很浪漫的信,是一个男人写给他所深爱且崇拜的妻子的一封信。在信中,我赞叹道Zenani和

Zindzi都成长得那么出众,和她们交谈真的很让人高兴。我所深爱着的妻子非常愤怒,当我读完她的回信的最后一行时,我真庆幸我离她那么远,要不然她真会把我的脖子给拧断。在她看来,我就像真的犯了叛国罪,她提醒我说:‘是我把我们的孩子养大的,而不是你!现在,你反倒喜欢她们胜过喜欢我!’这真让我目瞪口呆。” (1987年6月30日)

在与Stengel 的对话中,Stengel也直截了当地问他有关温妮不忠之事。他在监狱里,一关就是这么多年;她在狱外,有自己的生活,可能会遇到她所喜欢的人,来临时取代他的位置。曼德拉的回答只有两个字可以形容,那就是“无奈”。他说:“对这种问题,只能尽量清空脑子不去想它……一个人得接受作为人的一些问题,一些事实。在现实生活中,一个人得学会放松,不要什么都想知道。这个女人对我忠心,支持我,来探望我,给我写信,这就足够了。”Stengel又问他:“你可能在监狱里待一辈子,你可能永远不再有机会和你所爱的女人做爱,在性欲上只能萎缩,这你是怎么对付的呢?”曼德拉的回答也是坦率的无奈:“噢,这个么,习惯成自然,一个人要控制自己并不难……入狱之后,我知道自己不再有机会满足我的性欲,我接受了这一现实,也就能对付了。”

熟悉曼德拉的人都说,他在入狱之前和出狱之后,在脾气性格上简直判若两人。入狱之前性格火爆、充满愤怒,并且主张简单直接的武力斗争;出狱后许多棱角都被磨圆了,做事更为沉稳周全讲究策略。许多人都要问,难道曼德拉真的原谅那些迫害他的人了?答案应该是否定的,就像他的好朋友Mac Maharaj说的那样:“这么多年生活在监狱里,他对于整个体制的愤怒和仇恨增加了,但是这种愤怒和仇恨的外在表现却减弱了。”所以说,南非后来能有民主转型与和平过渡,二十八年的牢狱生活可能是做了不少贡献的。1993年他和德·克勒克共同获得诺贝尔和平奖,他说他从来没有想到过自己会得奖,他说他觉得诺贝尔和平奖与国际大赦是持有同样原则的,那就是不支持武力斗争。在他们都被关进监狱,斗争最困难最艰苦的时刻,国际大赦从来没有对他们表示过支持。所以,和平奖没有在他最需要的时候颁给他,而是要等到他“放下屠刀”之后才颁发给他,并要让他和他的“前敌人”一起上台领奖,这也真是一种磨炼。在领奖之后,挪威电视台采访时问他是否认为德·克勒克是一个政治罪犯,曼德拉回答说:“几乎所有从政的人都是政治罪犯。”简直能想象他说这话时在暗暗咬牙切齿,如果没有经过二十八年的牢狱培训,怎么能说出这样的话。

如果让全世界的公众推举一位最受人尊重的人物,这个人很可能就是曼德拉。然而,他却担心人们把他当作“圣人”。关于“圣人”的定义,他在给温妮的信中这样写过:“有人告诉我们,圣人其实就是一个罪人,只不过他一直试图要赎罪。也可能他一生中四分之三的时间都是坏蛋,有四分之一的时间过着圣洁的生活,结果就被封为圣人了。在现实生活中我们是和我们一样的普通人相处,而不是与神相处,这些男男女女也和我们一样,充满了矛盾,他们有时情绪稳定,有时变幻无常;有时坚强,有时软弱;有时声名显赫,有时臭名昭著。”(1979年12月9日)

在未完成的自传《总统年月》的草稿中,他这样写道:“当我被关在监狱里时,有一件事让我非常担心,那就是在我不知情且无法控制的情况下,我所投映到外界的形象,也就是说,别人都把我当成一个圣人。我根本就不是圣人,即使按照这个世界上将圣人定义为一位不断努力的罪人的说法,我也够不上圣人的资格。”

《与自己对话》是曼德拉试图摘下他头上的光环,但是,我要说,他的这一努力可能并不成功。

来源:东方早报—上海书评