1949年3月,武装割据22年的中共党首毛泽东氏,和他的同志们从河北一个叫西北坡的农村转进到古都北平城,预备建政,那时他想起和他有着相似经历的农民造反者李自成、洪秀全,他看似幽默实则惴惴地说:“咱们这是进京赶考!”

正如大家知道,隋唐以来,进京赶考是每一位中国式读书人的人生大课题。独对寒窗,或数年,十数年甚至数十年,有功到自然成而金榜题名者,从此有了花团锦簇的人生;有皓首穷经难得门径者,名落孙山枉自嗟叹成为永远的边缘人;也有科场上下舞弊或得或失者。公元1968年,我出生在四川省遂宁市一个偏僻的农村,那个叫做“中华人民共和国”的试卷上,“镇反”、“清匪”、“打土豪,分田地”、“抗美援朝”、“三反五反”、“洗澡”、“反右”、“大跃进”……任由湖南师范学校毕业的毛泽东氏信笔涂鸦或绣龙雕凤几近20年。没有人敢给他的试卷做客观的评判,因为他有枪,有很多的枪,以及握着枪抠着枪机的人;没有人敢给他的试卷做客观的评判,因为他有监狱,有很多监狱,有足够关押数以亿计人口的大监狱……

普遍的粮食短缺和对“旧社会”的张扬使我无法将毛泽东氏的答卷与我自身的饥饿和发育不正常联系起来。我最早前的郁闷来自一个名字叫路遥的作家和他的作品《人生》,作品主人公高加林的命运,对我的意义指向是中共政权下的国民不平等性,他对我的根本性推动是我必须加倍努力地读书或许能够挣脱加诸我身体上的卑贱性烙印。

1984年,我进城读重点高中,以对“文革”的否定为起点的新的共产党中央主导的改革进行得如火如荼。共产党说:“改革就是对旧的不适应生产力发展的生产关系的扬弃……改革会遭遇到保守势力的阻碍……青年学生要有爱国热忱……要把自己的理想与改革事业的发展结合起来……要有忧患意识。”那时我想,共产党的改革必然包含了或包含着对一切不平等不自由不人道的现实限制的扬弃,那么,我有什么理由不热爱不拥护这样的改革呢?那么,我有什么理由不为她的进程满怀忧患呢?在我满怀忧患的青葱岁月里,或许因为同样的热情与愿望,我的学长蔡昕(1986年保送入北京青年政治学院),我的同班同学刘贤斌(1987年入人大)、吕鹏志(1987年入北大)、罗宗杰(1987年入南京大学),我的同级同学陈卫(1988年入北京理工大)、梁擎墩(1987年入北师大)……也满怀忧患。

我们大多是愚钝的人,比如:“第五个现代化”、“警惕新的独裁”、“言论自由”就不是我们这些青葱的忧患所能够想象的,我们的忧患所积蓄的能量把我们送上1989年那些街头和广场正好。

蔡昕学长从坦克履带的碾压中侥幸活命,亡命天涯;梁擎墩在鹰犬追逐和国际援救的博弈中流亡;陈卫在镇压开始的第一时段被投进秦城监狱;吕鹏志找不到怯懦的侮辱者的公平决斗预备让自己像他的诗歌皇帝海子一样在山海关将自己开成一躲血花;我被发配边远农村经受隔三岔五的审查……血、火中我们坚信:自由、平等、人权是人类进步的基础,是人类个体有尊严活着的粮食。

1990年,在寒冷的乡居宿舍里展读刘贤斌给我搞来“七七宪章”和“第二半国际”的资料,我多么盼望着某一天,我的同胞们也有那样的一个宪章,我和我的同胞们也都神圣和踊跃地签上自己的姓名。这种盼望,对一个以嗜血暴力和密谋变革社会为传统的民族是多么的渺茫。

1993年,刘贤斌出狱,稍后盘桓于北平,直到1995年《汲取血的教训,推进民主与法治进程》的公开张扬,才使我们的盼望有了一些希望。从此,“公开、理性、非暴力”和人权保护等观念在我们的心底深处发育滋长。

1999年7月,因为筹备中国民主党,刘贤斌、佘万宝再次被捕入狱,获刑13、12年。我无法推测那是别人眼里怎样凄然的政治严冬,有刘贤斌、陈卫好友的身份包裹足以让我得到来自持不同政见和自由知识分子方面的温暖,我受命奔赴成都,延续和协调四川、川渝人权民运事宜。因为与林牧先生和任畹町先生关于清末立宪预备的交流,我们对宪政民主建设的当下认识趋向一致。以此为基点,西南人权民运的地缘格局得以实现。而互联网的出现和运用,足以让我们构建西部联盟、联接两湖、遥望江浙、京津与东北。我们无法想象人们对于卧龙岗上闲淡人的思维的满腔怀疑和鄙视,民运之持不同政见阶段的性质本身决定我们需要接受这种质疑和鄙视。“有没有意义?”当人们以昆德拉的方式追问的时候,我们想起了哈维尔和他的朋友们的“七七宪章”运动本身就是有一个回答,但对于更多的人而言,哈维尔们是被遮蔽的一只黑猫,黑暗中人们说没有一只猫。我们的努力是坚持住和发展“公开、理性、非暴力、良性互动或多远互动”的原则,以“蛛网结构”和“沙石理论,相容模式”寻求真民主、真共和、真宪政的实现可能,这就是我们所希望的民运文化建设的全部内容。我们将以此全部,肩扛着来自传统和现实相铰接的专制压力,给毛泽东氏、邓小平氏及其余脉的“赶考试卷”说:NO,从而将这个社会推进到现代道路上去。

2002年12月的入狱,其实是强迫我陷入闭关修炼的幸福生活中,我坚信我的被监禁不会很长久,我的长久日子是在监狱以外而不是监狱之内。我在幸福中将《新旧约全书》和汤因比的《历史研究》细读了四遍有余,我在报纸的边角里读刘洪波的《缅甸黎明的曙光》,读“宪政论衡”王怡先生关于“宪政”和“共和国”的解读,看由《晚钟:紫禁城最后的改革》改编的电视剧《走向共和》以及伊拉克独裁者萨达姆的当下倒掉。所有这一些使民运或者中国社会现代化实现的目标、原则、阶段性、社会基础、行为模式,无不清晰、敞亮地展示在沉思者面前。

2005年和2006年初,我坐在电脑前将我的思想展开,我行走在亚自由或伪自由的天空下,与周玉樵先生相识,与王怡交流,与贵州、广西、杭州、湖南、西安朋友见面,与赵昕、欧阳小戎、王金波、刘飞跃深入交流,我们的认识是:持不同政见运动基本结束,中国社会已经转进到非暴力公民权利实现的阶段。在西安,林牧先生赠我以《哈维尔文集》,我们一起憧憬着一个新的局面和阶段。

从西单民主墙到1989年的血与火的洗礼,从1989年镇压后的地下抗争到1995年的公开化到1998年的冲击党禁,从组党受挫到互联网时代普世价值的全面张扬和维权推进,中国社会的现代化力量积蓄足够将自己放置到一个新的局面和阶段。她不仅可以给“中华人民共和国”试卷上涂鸦60年的中共以客观公正的判卷,而且全面展示了新的政治力量的崛起的坚忍不拔、勇于探索和能够担当的形象。

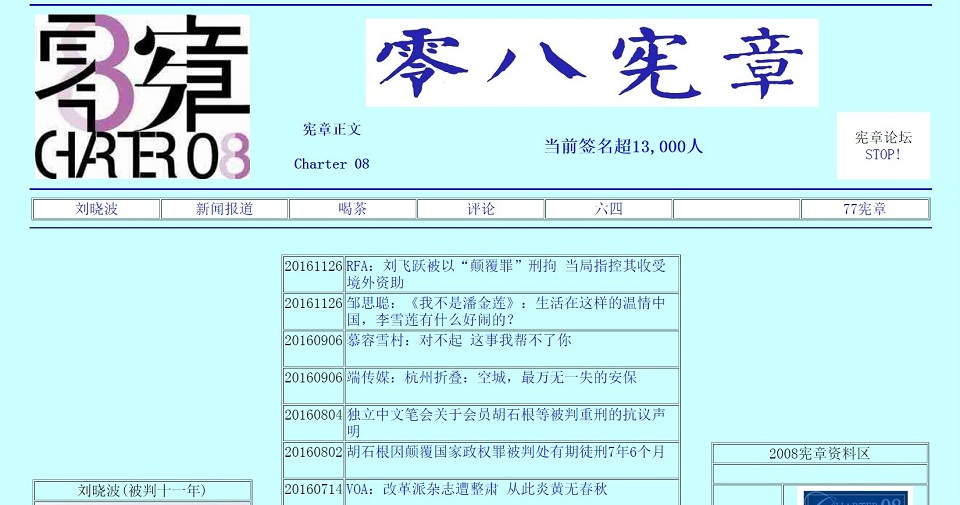

20、30年的努力,成就着《零八宪章》的出现,昭示着百年宪政与共和梦想的延续不可避免,难以逆转。数日前,我对妻子说,《零八宪章》的出现和得到广泛的签名认可,除了赚钱以外,中国社会现代化转型需要已经没有任何一件事情是我非做不可的了。我的意思是:今天,有那么多的国民站立到“自由、平等、人权和民主、宪政、共和”的旗帜下,我一个人是否再做什么已经显得不很重要了。《零八宪章》和她主导的宪政、共和运动,已经成为中国社会现代化进程中重要的里程碑。我将不再艳羡捷克的哈维尔和他们的《七七宪章》以及由此而来的“宪章运动”,因为我们有了自己的宪章和宪政与共和运动。及此,活着并继续着中国现代化进程的人们,可以告慰林牧先生一样的逝者,您们的盼望,已经成为现实,并发展中。

2009年11月25日

民主中国12/3/2009