网络图片

那天在外,偶然看到央视,主持人在汇总2015年网络热词,诸如“脑洞”、“剁手党”等,唯独不见年底爆红网络的“赵家”及其系列。当时恰好接到外媒采访的电话,话题正是关于“赵家”这个词。原来中宣部发文将这个词列入了官媒禁用词。

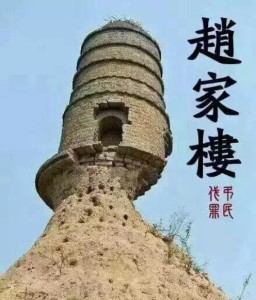

此次“赵家”一词横空出世,与其说创造,不如说是新的发现与运用,如同语言的淘金者——诗人对词语的创造性运用:一旦赋予新的内涵与意象,一个最平凡的词语就能产生耳目一新、振聋发聩的效果。据说此次“赵家”一词的发掘者、首倡者是北外的乔木老师(“赵三篇”的作者),但“赵家”一词爆红网络,靠的是民间的传播与发挥,也证明社情民意广泛基础的重要性。“赵家”系列新词之所以产生巨大反响,引发官方恐慌,是由于它具有丰富的内涵和再创造的空间。它连接了历史与现实,使人清醒,当下社会与鲁迅时代并无本质区别,“赵太爷”与“阿Q”并未消失;“赵国”一词,揭露了党国体制进一步堕落为家(族)国体制的新特征;“赵家人”突出了官民身份及其对立,而且凸显并孤立了一小撮特权集团,将核心的红后代“赵家人”与非嫡系的官后代“赵家狗”分化开来,揭穿了习近平选择性反腐的权争本质;“玩币归赵”表达了新年伊始股市大跌后股民愤怒的心情;同时,“姓赵”与否成为表达和判断一个人政治身份或立场的重要标志。另外,网民不断创新,制作的图片——脚下被掏空、摇摇欲坠的“赵家楼”,以及根据表现辛亥革命的油画《武昌起义》修改制作的虚拟电影海报《2016年最值得期待的史诗大片——火烧赵家楼》,表达了对中共帝国崩溃的期待,显示出由于中共倒行逆施,社会心态从上世纪九十年代“告别革命”向如今“呼唤革命”的转变。还有根据歌曲《大中国》改变的歌词《大赵国》:“他们都有一个家名字叫赵国,吃的喝的都不错美色也很多,台上皓首醉死梦生没一个廉颇,叠被军营纸上谈兵尽是小赵括。他们的大赵国啊,都说是亲妈妈,刀枪那个棍棒都往家里砸,他们的大赵国啊,有钱就往外撒,美刀那个欧币那个世界笑哈哈。”……

“赵家”系列新词的影响,远远超过以往的热词,将成为经典载入史册。

众所周知,语言是思维和表达的工具,操控语言即可操控思维,进而操控行为。作为西方近代理性主义唯意志论与东方专制主义杂交的恶之果——中共,彻底否定传统,自诩“开天辟地”之神,从产生之始,不仅把政治权力而且把文化当作“革命”的目标。从国中之国苏区简单粗浅的政治口号,到延安小朝廷时期以毛泽东文艺座谈会讲话开创的系统性党文化,再到建政后的文革,伴随军事和政治活动的是逐步创造一种意识形态的党化语言,对民众进行系统化洗脑,在政治、经济、文化国有化(党有化)的同时,将思想国有化(党有化)。就在中共建政的1949年,远在英国的奥威尔出版了著名的政治寓言小说《1984》,描绘了国家恐怖主义及其对语言的改造和利用,把这种被权力扭曲的语言命名为“新话”。在“新话”中,旧词语也被赋予新的或与原意不同甚至相反的含义,如“战争即和平,自由即奴役,无知即力量”。“新话”从概念到逻辑完全是非理性的,与真实相分裂,成为专制肌体的组成部分,发挥着操控民众思维和行为的作用。毛泽东及中共意识形态语言,就是奥威尔虚构的“新话”的现实版,其毒害之深,不仅今天一般中年以上的人,从思维到语言,难以完全摆脱,就连异议人士也难免,如一分为二的简单极端思维,“解放前”、“解放后”等“党话”词汇。

后毛时代,由于社会危机,中共不得不有限开放,中共意识形态有所调整,但政教合一的专制本质不变。在官方话语表达上,一方面更新意识形态话语包装,从“四项基本原则”、“三个代表”,到“科学发展观”、“中国梦”;另一方面针对形势变化,抢占事物命名权,如“失业”即“下岗”,“下降”即“负增长”,“告状”即“上访”,“群体抗议”即“群体事件”,“苏联”即“前苏联”,“苏东民主化”即“苏东剧变”。随着互联网的发展,官方对舆论的垄断被打破,官民舆论场域开始分离,民间舆论空间开始独立并不断扩大,逐渐形成自己的语言表达方式。中共及官媒面对不断缩小的舆论影响,一方面,限制和封杀一些民间新词和流行语,官媒在总结年度网络热词时,有意剔除被限制或禁用的词语,试图操控网络语言;另一方面,不得不向民间语言靠拢,借用一些民间词汇和流行语,包装官方宣传,就连习近平也在讲话中用过“点赞”、“蛮拼的”等词语。与此同时,中共利用官媒和收买的五毛党,扩大官方制造或看中的词语,“正能量”一词就是恶俗的例子。尽管如此,其僵化思维和党八股语言特质并无根本改变,不仅表现在官场文件和讲话中,而且体现在官媒新闻中。

由于民间社会的分散化,民间话语的产生和发展伴随着社会变化,具有很大的随机性、个体性,因此具有更大的活力和潜力。互联网为民间社会的主体意识觉醒与民间话语的自觉,提供了前所未有的空间,使二者彼此促进。上世纪八十年代,民间对官方意识形态及其语言的叛逆是以民间诗人开始的,但其语言是艺术性、精英化的,依然带有那个时代的烙印(例如食指的一些诗),除了在文艺爱好者中,并未产生广泛的社会影响。之后,王朔等人的小说及电影《顽主》等,以及《我爱我家》、《编辑部的故事》等电视剧,对官方语言的颠覆,是通过对官方语言的调侃、戏谑运用完成的。直到互联网时代,即使有限的空间就激发出民间无限的活力,民间众多高手通过段子、帖子和文章,开始脱离官方语言的影响,在独立思想、自由表达的同时,共同自发地构建独立的话语体系,不但接地气,而且能及时地表现真实、表达真实。如今,在官民话语的较量中,民间力量明显占据主动,官方十分被动,疲于奔命,只能有限地封杀那些涉及政治的词语。

由于官方对网络的操控,网络文字狱的迫害,网络舆论环境的险恶,也使民间写作者(在此指思想而非身份)不得不采取各种灵活的表达方式,这固然有利于突破官方的舆论钳制,但也增加了当下汉语的复杂性、分裂性和不稳定性。在这社会转型期,伴随着急剧变化,汉语从未像今天这样充满活力与混乱,许多国人对新词和流行语应接不暇,也难为了那些学汉语的老外们。

中国官民话语的较量还将继续,并将继续伴随行动的较量,这两种话语的对立只有随着实现宪政民主和政教分立才能消除,汉语语言的正常表达与正常发展有赖于回归正常社会。中国社会转型期的语言现象,留给后人一个巨大的研究与实践课题。正如德国学者维克多•克莱普勒针对纳粹的余毒所言:“到达那一天还将有很长的一段时间,因为必须消失的不仅是纳粹的行为,还有纳粹的观念,纳粹的思维习惯及其滋生的土壤:纳粹主义的语言。”(《第三帝国的语言》,第2页,[德]维克多•克莱普勒,商务印书馆,2013年9月)

2016年1月11日于石家庄望云楼

文章来源:民主中国