张耀杰先生是胡适精神的推崇者,他从胡适《介绍我自己的思想》一文中找到了足以点亮自己的思想方法:“从前禅宗和尚曾说,菩提达摩东来,只要寻一个不受人惑的人。我这里千言万语,也只是要教人一个不受人惑的方法。……我自己绝不想牵着谁的鼻子走。我只希望尽我微薄的能力,教我的少年朋友们一点防身的本领,努力做一个不受人惑的人。”

张耀杰说,自从被胡适的“不惑”之思启发后,他觉得自己应该以不惑之思去面对现代中国的历史盲区和社会盲点。正是基于这种理念,张耀杰通过对具体的历史人物和个案的分析,以不惑之思展开了他对现代中国历史的祛魅解惑。历史总是任人打扮与粉饰的,民国以后的历史尤甚,剪不断理还乱的纷争、种种难解的历史黑幕,加之意识形态化的涂抹篡改,甚至还有亲历者的造谣曲解。面对这样一段充满“魅惑”的历史,“不惑”谈何容易?容易而安全的方式是把历史看成一笔“宜粗不宜细”的糊涂账,就像大多数人一样主动做一个“受惑”者。

是的,如余世存先生所言,张耀杰虽从胡适那里受益良多,但身处当今时代的他显然跟胡适等人的文化位势不同,他是边缘的、寂寞的学者,不是处于某种中心地带,他的研究更多地是安慰了自己,即不受人惑。没有细节就没有真实,没有真实就没有历史,为了不受人惑,张耀杰深挖历史的细枝末节,历史人物的书信和日记是他展开研究的主要原始资料。张耀杰把这类细节载录放到历史大幕之下,通过相互参照、对应、对比以判别它们的真伪,从中展现载录者真实的心境、观念和思想等等。

是的,如余世存先生所言,张耀杰虽从胡适那里受益良多,但身处当今时代的他显然跟胡适等人的文化位势不同,他是边缘的、寂寞的学者,不是处于某种中心地带,他的研究更多地是安慰了自己,即不受人惑。没有细节就没有真实,没有真实就没有历史,为了不受人惑,张耀杰深挖历史的细枝末节,历史人物的书信和日记是他展开研究的主要原始资料。张耀杰把这类细节载录放到历史大幕之下,通过相互参照、对应、对比以判别它们的真伪,从中展现载录者真实的心境、观念和思想等等。

张耀杰说,他的研究的目的,一方面是还原历史的本来面目,另一方面是为当下社会所存在的现实问题提供一个历史性的解释。“我所钩沉和讲述的虽然是政学两界老辈人的旧情往事,所要发扬光大的却是二十一世纪的生命感悟和公民理性。”正是有这样宏大的理念支撑,使张耀杰的史学研究绝然不同于象牙塔里学究式的吊书袋;正是行文间所时时流露出的人文情怀和公民理性,使张耀杰那些论述细致、旁征博引的长篇大作更具有了值得阅读和品位的现实和未来价值。

基于这种生命感悟和公民理性,在《“为宪政流血”的宋教仁》一文中,张耀杰不仅分析了围绕“宋案”的种种历史迷雾,更着重指出了政治争斗背后《中华民国临时约法》的法理缺失。南京临时政府成立时,宋教仁曾主张政府建构采取当时法国式的责任内阁制,反对美国式的总统制,当选为临时大总统的孙中山坚决反对责任内阁制,宋教仁的提议最终被临时参议院否决。但不久在袁世凯即将继任大总统的情况下,革命党人为把右手交出去的权力再用左手收回来,不惜采取临时动议的方式,把之前被否决的责任内阁制的规定强行塞进了临时约法草案中。

当年多数革命党人和袁世凯实在是半斤八两、彼此彼此。他们不是不懂法制和权力制衡,而是根本无视这种宪政精神,帝制瓦解了,但帝王们的阴魂依然依附在这片土地上,各方为争权夺势而不择手段,将程序正义践踏在脚底下。临时约法缺失的是法理,更是践行法制的精神。革命之后大家依然是帮会党人、革命党人、皇帝党人,未能适时转变为宪政党人、联邦党人、议会党人,更缺失这种转变的精神意识。这种情况下蹦出个要营建现代政党和议会的宋教仁,自然成为各方眼中的异类,其悲剧下场已然注定。革命党人解决“宋案”的方式依然是武力而非法制,“立足未稳的中华民国很快被捆绑在二次革命的战车上,宋教仁为之流血牺牲的宪政民主制度反而遭到了完全彻底的摧毁败坏,并不完善的《中华民国临时约法》也因此丧失了依法完善的机会。”

以革命的方式终结两千年的帝制专权,由此建立起的中华民国充斥着暴力杀伐之气,并未沿着逐步完善的现代国家的轨迹前行。在那个中国社会趋向武化的时代,知识分子的责任应是将西方已具备的现代文明普及至中国民间,以填补暴力革命往往所面临的社会文化的跟进不足。但是,当时多数知识分子并未有这种责任意识,他们中很多人也正像打了鸡血一样亢奋,斗得不亦乐乎。张耀杰研究的重点,便是围绕北京大学和《新青年》杂志,分析展现那些如今我们已熟知的学人在当时情境下所表现出的历史局限性。

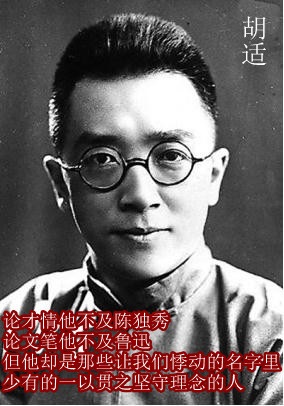

张耀杰告诉我们,在民国政学两界一直存在着以李石曾、沈尹默、陈独秀、鲁迅等为代表的法日派和以蔡元培、胡适、蒋梦麟、王世杰等为代表的英美派之间的对立。这种对立在政界表现为权势纷争,在学界则表现为思想观念的分歧。蔡元培出任北大校长后,在兼容并包的学风下两派主要人物齐聚北大,并成为《新青年》杂志的同人或次级同人。在共同开创新文化引领时代新风的过程中,两派人物间的分歧日益显现,最终表现为这批现代中国最早的思想启蒙者们两条不同的人生路径选择。这其中,以胡适和陈独秀的交往、合作与对立最为典型。

最初胡、陈二人在倡导“文学革命”方面产生共识,但后来当胡适以更谨慎而谦虚的态度写出《文学改良刍议》一文时,陈独秀反而高举“伦理道德革命”的大旗,以战场斗士的面目呼喊文学革命的口号:“有不顾迂儒之毁誉,明目张胆以与十八妖魔宣战者乎?予愿拖四十二生的大炮,为之前驱!”远在美国的胡适以平等、自由、宽容的心态回信劝告:“甚愿国中人士能平心静气与吾辈同力研究此问题!讨论既熟,是非自明。吾辈已张革命之旗,虽不容退缩,然亦决不敢以吾辈所主张为必是而不容他人之匡正也。”胡适热脸贴上冷屁股,其平和态度被陈独秀断然否决:“必不容反对者有讨论之余地,必以吾辈所主张者为绝对之是,而不容他人之匡正也。”

最初胡、陈二人在倡导“文学革命”方面产生共识,但后来当胡适以更谨慎而谦虚的态度写出《文学改良刍议》一文时,陈独秀反而高举“伦理道德革命”的大旗,以战场斗士的面目呼喊文学革命的口号:“有不顾迂儒之毁誉,明目张胆以与十八妖魔宣战者乎?予愿拖四十二生的大炮,为之前驱!”远在美国的胡适以平等、自由、宽容的心态回信劝告:“甚愿国中人士能平心静气与吾辈同力研究此问题!讨论既熟,是非自明。吾辈已张革命之旗,虽不容退缩,然亦决不敢以吾辈所主张为必是而不容他人之匡正也。”胡适热脸贴上冷屁股,其平和态度被陈独秀断然否决:“必不容反对者有讨论之余地,必以吾辈所主张者为绝对之是,而不容他人之匡正也。”

伦理道德革命即是模棱两可的思想革命,缺失自由、民主和法制素养的陈独秀一干人,自认为握有最高真理,在批判旧文化甚至内部相互攻击时,所惯用的依然是中国传统的“存天理,灭人欲”的伎俩。张耀杰介绍说,《新青年》杂志中,“科学”一词出现的频率很高,“民主”只有其四分之一。通过仲维光的文章我了解到,我们通常所理解的“科学”一词,对应的往往不是英文中的“Science”,而是德语中的“Wissenschaft”,后者虽然也翻译作“科学”,但实际上指一种观念体系,或者说是理念与真理,这便是马克思主义以及中国今天的意识形态宣传中所充斥的“科学”一词的真实含义,也是当时热衷于使用这一词汇的陈独秀一干人对“科学”的真实理解。仲维光说,中国人之所以按德语传统理解“科学”是受马克思主义的毒害,但通过张耀杰所介绍的史实看,早在陈独秀介绍马克思主义之前,他就已经基于中国传统文人的狂妄心态如此拥抱“科学”了。高举“科学”大旗,自认为自己是唯一真理的化身,握有终极真理,其他一切异议皆应不留余地、不择手段地铲除。最初从英文中请来的“赛先生”,在中国化片面的理解中却与马克思的思维不谋而合,中国的马克思主义,既是西方的,也是东方的。 邵建先生在为张耀杰的著作所作的一篇序中说,长期以来我们几乎是一面倒地歌颂新文化运动的伟大功绩,与此同时我们可能忽略了它的一个致命隐患:不宽容。正是胡适的宽容和陈独秀的不宽容构成了新文化运动的内在裂痕,最终导致《新青年》同人的分裂。在因狎妓丑闻而被北大变相免职后,家长气十足的陈独秀携《新青年》回上海,自此与胡适他们分道扬镳,后来陈独秀宣传马列,创建了中国共产党。

伦理道德革命即是模棱两可的思想革命,缺失自由、民主和法制素养的陈独秀一干人,自认为握有最高真理,在批判旧文化甚至内部相互攻击时,所惯用的依然是中国传统的“存天理,灭人欲”的伎俩。张耀杰介绍说,《新青年》杂志中,“科学”一词出现的频率很高,“民主”只有其四分之一。通过仲维光的文章我了解到,我们通常所理解的“科学”一词,对应的往往不是英文中的“Science”,而是德语中的“Wissenschaft”,后者虽然也翻译作“科学”,但实际上指一种观念体系,或者说是理念与真理,这便是马克思主义以及中国今天的意识形态宣传中所充斥的“科学”一词的真实含义,也是当时热衷于使用这一词汇的陈独秀一干人对“科学”的真实理解。仲维光说,中国人之所以按德语传统理解“科学”是受马克思主义的毒害,但通过张耀杰所介绍的史实看,早在陈独秀介绍马克思主义之前,他就已经基于中国传统文人的狂妄心态如此拥抱“科学”了。高举“科学”大旗,自认为自己是唯一真理的化身,握有终极真理,其他一切异议皆应不留余地、不择手段地铲除。最初从英文中请来的“赛先生”,在中国化片面的理解中却与马克思的思维不谋而合,中国的马克思主义,既是西方的,也是东方的。 邵建先生在为张耀杰的著作所作的一篇序中说,长期以来我们几乎是一面倒地歌颂新文化运动的伟大功绩,与此同时我们可能忽略了它的一个致命隐患:不宽容。正是胡适的宽容和陈独秀的不宽容构成了新文化运动的内在裂痕,最终导致《新青年》同人的分裂。在因狎妓丑闻而被北大变相免职后,家长气十足的陈独秀携《新青年》回上海,自此与胡适他们分道扬镳,后来陈独秀宣传马列,创建了中国共产党。

“正义的火气”烧得很旺的陈独秀最终抱了马克思的大腿,他其后的人生遭际和对中国社会的影响本文不赘言,更学者化的胡适则终其一生践行着他“健全的个人主义”的理念。胡适基于英美教育和生活的感悟,认为个人主义有真假两种,假个人主义就是只顾自己利益的为我主义,真个人主义既要保持独立思想、塑造自己同时应肩负社会责任,敢于对抗恶势力。胡适并不是政治学者,但他的“健全的个人主义”所阐释的正是政治学上共和主义的思想理念。晚年的胡适在《宽容与自由》一文中,针对当年包括他自己在内的《新青年》同人极端反对本土传统文化的既不民主也不科学的专制态度,提供了真正符合“健全的个人主义”的和谐价值的深度反思,概而言之便是:宽容,这也可谓“共和”二字的真谛。

“正义的火气”烧得很旺的陈独秀最终抱了马克思的大腿,他其后的人生遭际和对中国社会的影响本文不赘言,更学者化的胡适则终其一生践行着他“健全的个人主义”的理念。胡适基于英美教育和生活的感悟,认为个人主义有真假两种,假个人主义就是只顾自己利益的为我主义,真个人主义既要保持独立思想、塑造自己同时应肩负社会责任,敢于对抗恶势力。胡适并不是政治学者,但他的“健全的个人主义”所阐释的正是政治学上共和主义的思想理念。晚年的胡适在《宽容与自由》一文中,针对当年包括他自己在内的《新青年》同人极端反对本土传统文化的既不民主也不科学的专制态度,提供了真正符合“健全的个人主义”的和谐价值的深度反思,概而言之便是:宽容,这也可谓“共和”二字的真谛。

张耀杰坦言,他的研究侧重于历史事件和人物的局限性。有意思的是,“局限性”往往也成为对历史事件和人物过错的辩解和开脱之辞。我认为,既然局限确实存在就必须正视,它可以成为宽容历史过错的理由,但宽容之外更需要总结和反思,否则历史的局限就会一直延续,成为当下的局限、未来的局限、生生世世的局限,我们永远无法成为“健全的个人”。我想,这便是张先生为现代中国历史祛魅解惑的良苦用心所在。

2010年3月30日

相关书籍和文章:

张耀杰:《民国背影——政学两界人和事》

张耀杰:《历史背后——政学两界人和事》

张耀杰:《北大教授——政学两界人和事》

张耀杰:《陈独秀的联合战线与胡适的核心价值》

张耀杰:《以不惑之思面对历史》

邵建:《北大教授的路径选择》

余世存:《历史深处的“扒粪者”》

仲维光:《最近二十年中国知识界的几个社会思想问题》

《议报》首发

《吾诗已成》