咫尺之隔,没有能够见到最后的包遵信,心里存留下了非常的遗憾。

恰好当我们来到殡仪馆的正门时,我的小灵通响了。我接到胡佳的来电,他开始告诉我要代他向包遵信老人致以最后的敬意。

但是他的话我并没有能够听完。因为这时我的视界里忽然出现了几个警察的身影,当他们扑过来的时刻,我的专注于电话的意识恍惚发现有熟悉的面孔,那是在多次非法软禁中我时常看到的两位国保。其中一双眼睛里仿佛流露出“终于抓住你了”的那种得意。来到我面前的是五个警察。

几双手同时抓住我,要我“走,到车里再说”!

本能地,我诉诸他们的理性,向他们要求让我进去看一眼就走,你们这么多人,难道我还可能出什么乱子吗?都是中国人,总该知道讲讲人的感情吧?但是我听到的却是不由分说,一片“歇菜”“不行”的胡乱回应。

他们开始从各个方向抓住我,向汽车里推和拖。我用力地抵抗,却发现我离黑色汽车那打开的车门越来越近了。

这时我知道,我很可能看不到老包最后的一眼了。我用手拼命抵住车门,对抗着背后的大力推搡。同时我仰起的头,望见了通向灵堂的大门。因此情不自禁地大声喊了出来:老包,包遵信:李海在这里向你告别了!

我觉得老包听到了我的喊声,我觉得那是悲痛、怀念、愤怒和无奈本身在喷发它们自己。

当挤得满满的汽车从它为了埋伏而停泊的殡仪馆门内要开出去的时候,发生了一个意外的小插曲:先前站在旁边的一个人,长得很平凡,穿的也很平凡,走上来用平淡无奇的语气,要求他们交停车费。开车的警察觉得诧异,不耐烦地告诉他有任务,语气比较粗暴,显得毋庸置疑。但是竟没有发生任何效果:那人还是要停车费。右边的警察也大声喊说他们是执行任务,但是那人仍然坚持要停车费,并且站到了汽车前头。无奈之下,他们开始在全身摸索证件,但是谁也没有找到。最后,还是从口袋里掏出两元钱,交给了那人。

我和老包的交往次数并不很多,但是留下的却是温暖的印象。

在89年以前,有一次忘了由什么因缘,随着社科院的几十位朋友去怀柔和金海湖畅游了一天,那时就该有老包吧,但是现在已经不能确定了。那次保留的名单也在95年导致我被捕的抄家后不知去向。

这次出狱后,有位热情的朋友计划请老包去南方旅游,打算由我照顾他。而后来不知何故没有成行,老包一直热切地期待着。

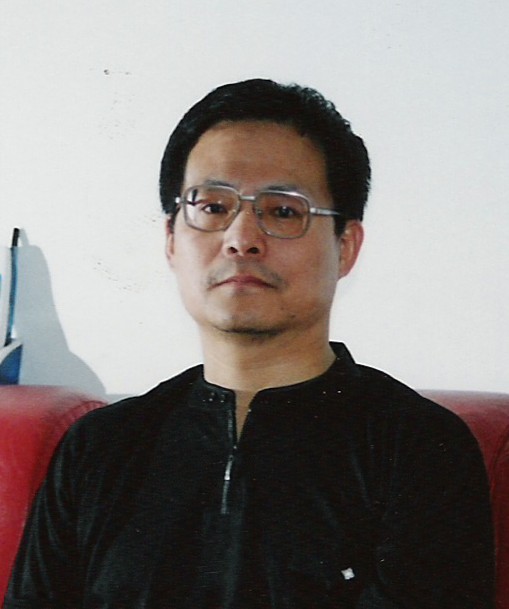

在我与他不多的几次见面中,他总是微笑的,快活的。我只觉得老包敦厚而热情,是一位可敬的长者。这时我真的不大说得清他的过去,他的贡献。

就是这样的老包,竟这么早倏忽而去。我心里只有一个简单的想法,想再去看看他,向他告别。

就在前一天晚上,我正在和朋友散步的时候,忽然接到刘凤岗的消息,得知他和王美茹被警察软禁,并且公然要求他们不得外出参加对包的告别。随后片警就来电话对我问寒问暖,问我是否在家、是否回家,我知道,他们也来了。

我被迫小心地避开我自己的家,在朋友处过夜。尽管睡得不如家里习惯,但正是这种时候,我更加感到没有人时时刻刻在你身边无理骚扰、限制,可以随自己的心过自己的生活是多么快乐。

当早晨来临的时候,我会合了老鼠等朋友,打的去殡仪馆。我问司机:你听说过包遵信吗?他一开始懵了一下,旋即想起来说知道。我告诉他,我们就是去参加他去世的告别仪式。

然而,终竟没有能够。

谁料到在这样的中国,执法者们一本正经地做着的事,就是把人的心中美好的东西阻止和毁弃,让麻木、卑劣和恬不知耻成为天经地义。如此简单而正常的情感表达竟会被当作洪水猛兽,会吓破某些胆,并且用暴力禁止。

那么,这究竟是什么样的世界呢!

没有能够参加老包的告别仪式,在我的心底留下了一份沉重的伤痛。这种伤痛是难以愈合的,因为我知道,见老包这最后一面的机会是再也不可能有了。

老包啊,包遵信先生:李海在这里向您告别了!

文章来源:民主中国