作者:李伟长 文章来源:作者博客

有一种小说可以像故事那样,悄然撼动人心,或许结构并不精妙,人物也不过于独特,甚至叙事文字也未必那么讲究,但它因为面对当下人心的困境,平常的人物,平淡的事件,生活式的叙述风格,一如老人讲给我们的故事,因而动人。至于评价,一篇独特的小说总是会挑战一个评论者的眼光,在这两点上,我以为蒋一谈是在挑战。蓄意而为,这是一个写小说的人该有的态度,向背而走,不走寻常路,或者往大了说,找自己的路。

知道蒋一谈这个人,源于一篇小说《鲁迅的胡子》,为其新鲜触动,继而搜索他其他资料,便知道他丰富的经历,写过小说,当诗人,搞出版,在北京出版圈很活跃,这印证了诗人天生具有商人的潜质,一个诗人如果从商,要么极为发达,要么死得很惨。看目前的态势,蒋一谈将有极为发达的趋势,对商业开窍的诗人,一旦入俗入尘世,其善舞之长袖,将如风一般扫过北京的长安大街。

走自己的路很难,要形成个人辨识度很难。初看他的小说,我竟想起很多年前自己开始写小说的经历。1996年,我所在的小县城,满大街响着陈百强的《今宵请你多珍重》和任贤齐的《心太软》的歌声。我像一个无头苍蝇,晃荡在一个残破的中学校园里,对着漂亮女生吹口哨,夹一个软皮笔记本,嘴叼着一支笔,课堂上,晚自习上,写啊写,不知道写给谁看,也不知道自己写得到底怎么样,没人告诉我,也不知道去找谁去评价,一本又一本。至今偶尔回老家,还能看见那几捆笔记本,被父亲用绳子捆着,约摸着至少有好几十万字,蒙着灰尘,挤在柜子里,年少时光一下子从灰尘中浮现起来。

后来我放弃写小说的原因很简单,内心没有足够强大的力量去对抗身边的无力感,现实生活的无力感,行文的无力感,苍白乏味的生活经历,似有似无的灵感,交杂在一起,使人变得有些轻飘飘,似乎感觉不到重量,不知道能往何处才能落脚。对一个写作者来说,从写作获得自信是很重要的事情,哪怕孤芳自赏也是一种安慰,是一种修为。怕就怕陷入轻的困境,无法安慰自己这就是好东西,找不到成就感,找不到自信,写作时在结构、人物、故事上总觉得牵强,不够得心应手,写完后连自己都觉得拙劣,和想象中的好小说相差太大,便渐渐滋生挫败感、无力感和惶恐感,终于放下了笔。

我相信每一个人都有自己心目中的好故事,也都有写出来的渴望,只是真写出来后才又发现,还是陈放在心底更为妥帖,更为美好。那份不自由、放不开手的束缚和匠气成了永远的痛,凝聚在心头十多年,终成标签。如果我大胆揣测,蒋一谈大抵也经历过与我类似的境况,只是他走出来了,而很多像我这样的写作者在半道上歇住了脚,玩不下去。他的小说里潜藏着企图挣脱规则、渴求自由自在的野心和努力,给我的感觉就是不自由,被束缚,笔下有一份无力感。这种感觉很奇怪,也可能很荒谬,以至于我认为,蒋一谈并不是一个灵气很足的写作者,他在小说创作上的天赋趋于普通人。在经历了很多年的创作时,看得出来他自己对此已有了解,但个人的不服输性格和对写作的热情,支撑他在坚持,寻求另辟蹊径,去冲撞,去破解,去死磕。在任何领域,最痛苦的不是那些天赋异禀的家伙们的奋斗,而是那群天赋一般但内心却狂热的凡人,焦躁,痛苦,会撕裂他的内心,写作上也一样,大部分人天赋上都像郭靖,但多数没有郭靖的好命。

一些评论家对蒋一谈小说作形而上层面的分析,我不以为然,那是没有尝试写小说的人的外行体验。蒋一谈目前的小说,还在通往形而上的路上。我看不到多少具有创新意识的技术追求,至少在《赫本啊赫本》里看不到,反而感觉作者对故事的深入和安排显得有些随意,随其自然。但这看似不够讲究的叙述方式,肯定又不是作者的能力达不到,唯有解释是蒋一谈故意为之,局限于天赋,局限于能力,局限于对小说格局的掌控力。也许是他觉得传统的中短篇小说写作规则已经无趣了,也或许是他觉得重复别人的经验是浪费生命!于是我看到了他小说开启了很多线头,然后又丢掉,去开启新的线索,然后又丢掉,最后给读者一个结果,情理通不通,谁管呢!

这样评介《赫本啊赫本》也许并不合适,我也没有打算要正儿八经地去点评蒋一谈的小说,对于一个年少时候尝试写过小说但最终放弃了的人而言,生活经验的积累,阅读的沉淀,让我对小说的叙述语言极为敏感,就像王朔有篇小说《我是你爸爸》里主人公一样,他常能不自觉地发现作者在哪里气短了,在哪里缺力了,这是直觉,但拥有这种直觉并能意味着他自己就能写好。

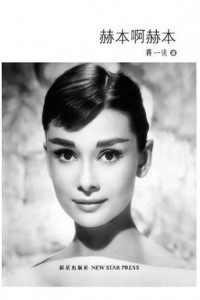

书里有八个小说模样的作品,其实我更愿意称之为故事,蒋一谈讲给读者听的故事,就拿其中的与书同名之作《赫本啊赫本》举例说明。故事一开篇,就写我收到了父亲的一封信,说因为他患癌症想去瑞士进行安乐死,委托女儿办理签证。这是第一个线头,起得很漂亮,留有的叙述空间很大,按照正常的思路,作者应该将主要视觉放在病中的父亲与女儿两代人之间的纠葛和相处,以及父亲为什么会有这样的想法,和他对死亡的理解,最后如何面对死亡。

但蒋一谈并没有这样做,而是将这个线头扔在一边,转而用通信的方式开启另外一个线头,讲述女儿眼中的父亲形象,和她记忆中的父亲和母亲间的关系。父亲年轻时离开妻子和女儿奔赴战场,父亲和母亲间经历过战火和时间开眼的情感,这也是一条不错的线索。战争素材,加入爱情,年轻的父亲和母亲经历了怎样的相思,作者完全可以从中去虚构塑造一段唯美温情的情感故事,回答父亲为何最后想坦然面对死亡。蒋一谈又悄然放弃了这个可能性。

作者匆匆撇下这第二个线头,再次去讲述另外的线索,就是经历死亡的威胁,父亲从战场回来,带回来的上面印着奥黛丽?赫本照片的杂志,因为这个,导致父母关系紧张。然而,作者的心根本不在父母间的争端,于是又匆匆丢开这个线索,去讲述杂志上赫本的故事,原来在战场上,父亲与一个女医生相遇,他们曾是高中同学,彼此暗恋,因为战争中随时面对死亡,情感顿时被释放,但是战争的残酷又让他们的爱情在炮火中被毁灭,女医生被炸死,没有留下什么东西,连照片都没有,父亲在战场中发现了战友遗留下的杂志,上面的赫本长得很女医生,于是他拼着命将这些杂志带回来了家。父亲并不知道杂志上的女人是赫本,只知道她长得和女医生很像,就像看到她还活着一样。

一个不认识的外国女人,长得像战争中死去的恋人,这个外国女人居然就是赫本,父亲并不认识赫本,只是后来女儿告诉了他。这个赫本又无意识地启动了女儿对美的追求。赫本在这里的隐喻和象征就比较有意思了,看似荒诞的角色设计,隐藏了父亲生命中这样深沉的秘密。然而,我想说的是,这个结构称不上是高明,赫本形象的出现,战争时没有结局的恋情,从战场回来后父亲的萎靡不振。父亲的精神出轨,因为女医生的牺牲,因为战争,因为父亲不断强化的记忆,似乎也就避开了道德的考量。

在丢弃了三四个小线头之后,豁然发现所有的铺垫就是为了一个父亲心底埋藏多年的爱情故事,以至于作者将有可能延伸出更有社会性内容的线头个个掐死。与其恶毒地认为作者没有能力去拓展写开来,不如承认作者是故意这样做的,他似乎在不断提醒读者——我可以引发很多线头,但我只会去解开其中一个,至于解开哪一个是我的权力。

这就是一个具有诗人气质的小说家,有魄力,也有掌控叙事进度的能力,但很抱歉,他还不是一个优秀的小说家,他的写作还不自由,他还在较劲。就像我在前文说的那样,也许是困于天赋,也许是困于经验,也许是困于对世界的理解还不够独特和深刻,蒋一谈想建构他的新颖的小说世界,需要击败很多平庸的结构和见识,但作者的这份努力和刻意,反而会成为束缚和限制。

自由自在,是我们的理想生存状态,也是一个小说家的最高境界。