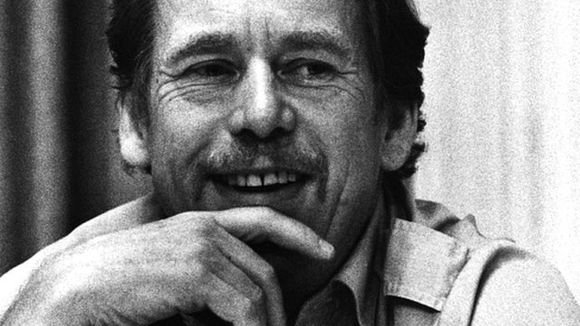

来源:共识网译者赐稿 作者:瓦茨拉夫·哈维尔(Vaclav Havel) 英译:保罗·威尔逊(Paul Wilson) 中译:摘亚津 校订:曾建元

摘要

本文公开批判了作协死抱教条主义,指导写作与出版,反而阻碍了文学的自由发展。今年为哈维尔八十岁冥寿,兹以本译文向哈维尔致敬。

校订者言

《特瓦什》是1963年捷克斯洛伐克作家协会(Union of Czechoslovak Writers)同意资助创办的文学杂志,创刊后言论尺度之肆无忌惮令党国所控制的作协难以忍受,而有意加以整顿。担任《特瓦什》编辑的瓦茨拉夫·哈维尔(Vaclav Havel)和他的同事们皆感到不满。哈维尔于是决定在1965年作协大会上发言抗争。本文即为哈维尔当时在大会上的演讲稿,公开批判了作协死抱教条主义,指导写作与出版,反而阻碍了文学的自由发展。今年为哈维尔八十岁冥寿,兹以本译文向哈维尔致敬。

英译前言

《论推托的想法》原是瓦茨拉夫·哈维尔1965年6月9日在布拉格(Praha)发表的演讲稿。演讲场合是捷克斯洛伐克作家协会庆祝第二次世界大战结束与捷克斯洛伐克解放二十周年纪念的大会。演说摘录刊登在1965年6月19日第25期的《文学报》(Literdrni noviny, The Literary News)上。完整的演讲内容则以《论推托的想法》为题,刊载在1968年6月的布拉格文学杂志《年轻文学笔记本》中。此篇英译版由保罗·威尔逊(Paul Wilson)根据《年轻文学笔记本》所刊载的完整讲稿内文翻译而成,收录于保罗.威尔逊选编之哈维尔《公开信──一九六五年至一九九零年文选》(Open Letters: Selected Writings 1965-1990),1991年纽约艾尔弗雷德·克诺夫(Alfred A Knopf)出版公司出版。

大家都知道前阵子的一则新闻,沃迪奇科娃街上一栋建物的石造窗框从窗台上松脱掉落后砸死一名妇人。不久之后《文学报》上刊出一篇评论此事件的文章,确切地说,文章评论针对的是后续的群众示威行动。作者一开头就斩钉截铁指称窗框不应脱落,此事得以受公评完全合情合理,很庆幸今日的我们能够大肆公开批评这样的事情。作者又继续谈论到国家目前整体的进步状况,他举年轻女孩的穿着为例,以前女孩总是得穿着粗呢外套,现在女孩子都跟上了最流行的巴黎时尚。在这个时代如此有模有样的进步成果,难免让他开始反问,众人对窗框砸人事件是否聚焦了太多批评,作者呼吁大家别将太多精力局限在此类的地方性议题上,而应将重点放在人类使命这类较值得关注的问题,或更确切地说,多多关注关于人的人文理念。他在结尾也向当前的文学作品下战帖,要作家们摆脱地方性的琐碎事务,转而将主题放在人类社会和未来愿景。

好在舆论毫不理睬作者的呼吁,且就在上周,斯帕廉纳街(Spálená Street)发生第二次窗框掉落砸死路人的事件后,民众再次上街抗议,这次众怒更胜以往。公众,再一次地显示了他们比之于作者更多的智慧和人性,因为他们了解,所谓的对人类的期待,不过是一句无聊扰人的空话,如果他们要特别地忧虑谁可能被其他人的窗台砸死,或者当有东西砸到路过的一群托儿所小朋友时会发生什么情况的话。

若这篇评论的作者仅是冷酷的犬儒,完全了解自己的结论有其非关道德的意涵,他的只字片语,让人不屑一顾。但如果作者真诚相信自己的写作有其贡献,那只能说这整件事摆明是桩悲剧。

这里正是个明显的例子,说明约定成俗、虚伪意识形态的思考,如何造成完全的反效果,而依我之见,这样的思考方式却在各个领域深入了我们的社会,且已病入膏肓,造成巨大的危害。重点在于,某些既有的辩证模式发生了质变,让人盲信,且在人的知识和修辞架构上形成固着的系统,因此,一旦在不同的现实状况下套用这些辩证模式,虽然乍看之下切中要点、条理分明,意识形态观点豁然开朗,但这样的思考方式实际上早已偏离现实,阻碍了这种辩证模式有效涉入现实的能力。

此种情况主要肇因于语言的仪式化。语言本是人们用来指涉事实的工具,并让我们能够明了事物现象,但如今,语言似乎自己走进了死胡同里。在表述事实的过程中,与之相关的语言,以及思想所扮演角色愈显重要(指称事物的功能被依意识形态归类事物的功能所取代),但语言却也在实际上失去了应有的价值:对功能性语言的责难是无益的,因为它原本就使语言无法发挥其应有的功能。最终,语言也被剥夺了自身最根本的重要性。

值得注意的是,词语在这些日子里被人使用的频率远较我们谈论些什么更显其重要性。诸如此类的字词已停止在作为某一范畴的符号,还拥有一种神秘的力量,能将一个现实状况转变成另一个样子。人们不是透过想法进行辩证,而是透过概念。我们只需搬出“不成比例”(disproportion)这样的咒语,一些无法原谅、规划思虑不周延的情事突然就能够被谅解,甚至被升升到历史的必然性层次。就好比虐待狂只要被掩护在“攻击社会主义法制”如此宏伟概念的外衣之中,突然之间,虐待行为就不再那么邪恶了。称窗框掉落事件是“地方事务”,说对于建筑物维护的批评是“地方性批评”,我们很快会因此觉得骇人听闻的事情从未发生过。我们不会因为将一位资深、正直、没有特殊背景,工作纯粹就是打火的消防队员称作“火场工程师”,就让我们觉得他的工作有更高阶的功能,也不会因此就开始惧怕他。最后,如果真的需要节省经费不派监工维护建物,而将这样的工作在周末委给担任志工的医生、律师及上班族,那么就请你称呼这样的志愿工作行为是“社会主义住户的建物维护行动”,如此一来,帮自己大楼窗框除锈的医生在除锈时,会觉得自己正在将社会主义发展推升到更高的阶段。

这类口语上的神秘主义,其实不过是一眼就能看穿的简单伎俩。更危险的,则在于对于某些既有关系架构的操纵。

典型的例子就像是现实情况如何在错误的“脉络化”(contextualization)的帮助下遭到清算:尝试以更宽广的角度看待事情本该值得赞扬,但这样的行为变得太形式化,本来这种技巧应只以特殊的方式适当地用在特定的状况,但现在却成了广泛被使用的唯一思考模式,这种模式需要一种特别的能力,却将现实中每一种独特的事物解消在可能更加宽广的脉络中所导致的迷失当中。也就是说,当你试着要以一种复杂的观点去看待一件事,你实际上是促成了一种复杂的盲点。我们若看不见单一个别事件,就看不见任何事情。我们若仅只看见现实的表面,我们就无法了解实际上的现实。

读者们能清楚地从我在本文的讨论中看见这样的机制,我指的是:窗框的掉落,和对于建筑立面状况的批评,在我们有着强烈感觉的世界脉络中是如此地重要,而让我们觉得,要不是在布拉格的这块窗框从建物上掉落,我们早就陷入第三次世界大战了,所以在这块窗框掉落的事实中,存在着一些有益的东西。

如果原始人、社会人某种程度上都知道要如何使用防护工具以防止东西掉在头上,而大家也能接受这是理所当然之事,则更应该同等地看待现代的社会主义社会应当为人民在街上提供一个安全的人行道的想法。这才是让事情有头有尾的作法,其他的那些“如果、而且和但是”,只是在和稀泥、试图掩盖实情,和转移焦点。工厂、房地产和水坝无疑地都是好事,而我们也甚至必须欣赏女孩们终于不用再穿毛呢外套的这一事实,但这些都和窗框一点关系都没有。当我们讨论窗框时,就该把重点放在窗框上,不需要再将甚么人类角度的论点给牵扯进来。而如果我们真要在给定的脉络下这么做,则只有在如是的意义下存在两种与人民有关的可能论点:窗框掉落砸伤人和窗框没掉落砸伤人。不对特别的男男女女生活的环境给予关注,却以措辞华丽的全人类论点夸夸其词,谁知道布拉格建物外观的预防性维护措施,说不定就是因为如此而受到忽视。

当然,每件事情都会与其他的某种事情发生关联。但正是如此,我恐怕恩格斯(Engels)会想要收回他的想法,一旦他知道他的想法最终是这样子被运用的,即容许每个人谈论某事,而非他应该要谈什么。

在偶发事件领域套用这种错误的脉络化思考模式,通常都还会伴随着在历史领域的套用:为了今天人民能相对于过去而无畏地公开批评窗框掉落一事而感到庆幸,因为如果要基于历史进行比较,将会如此地不得要领,而不可避免地导出一个完全非历史而荒谬的印象,即不是每个社会都能完全允许人民去做这样的批评,因而,它毋宁可说是社会主义现阶段值得赞扬和前所未有的成就。然而,是哪一种社会主义会将这么正常的行为视为成就呢。

此种去唯物主义(dematerialized)的思考方式的另一种特征机制,我称其为“辩证形而上学”(dialectical metaphysics)。意思是指这一类的拜物教辩证法(fetishized dialectics),因为僵滞于徒具形式的修辞架构,而导致内容辩证地沦落为空泛的词语平衡行为下的纯粹的形而上学,以致出现了像是如下的结构:“一方面,──但另一方面”、“某个意义下是对的,但某个意义下又不正确”、“一方面,我们不能过度衡量此事,另一方面,我们也不该轻忽”、“在某些情形下可能有这样的特征,在另一些情形中也会有其他的特征……”,等等,没完没了。

当我们与现实脱节时,就等于失去了有效影响现实的能力。这样的能力愈弱,我们以为能有效影响现实的幻觉就愈严重。举例说明,试想,我们是如何自信满满地去预测事情,以及我们怎样以惊人的预测去诠释、解释和归类那些已经发生的事实。而我们却似乎从未注意到,那经常发生的事情如何让人怀疑,事实上,真实所发生的事情,并非基于我们的预测而发生。我们相当确定应该会发生什么事,以及应会如何发生,而事情最终发生的情况与我们预测不相同时,我们也知道为何有所不同。唯一造成我们困扰的是知道将要发生甚么事。知道未来可能发生甚么事代表我们知道事情现在实际的状况。但这也是我所要指出者:在对未来的详细预测和就过去所做的广泛诠释之间,丝毫没有一点空间容纳最重要的一件事,那就是对现在的情势进行务实的分析。

因此到最后,让我们期待落空的就是现实。不意外:但我们没时间讨论这个。今天很多人觉得计划愈少愈好,只要研究出于真诚,不需要大费周章地去做周详的计划,进而每两个星期,向人民解释,为何某些基本的民生用品一直缺货。有人愿意或能以世界性的观点解释窗框为何掉在街上,应该不比确保如何避免伊拉塞克桥(Jirásek Bridge)在十年内不坍塌来得重要。而有这个能力做到后者的人,整体而言,不需要去关照前者。

若要为上述我所讨论的这种思考机制取个名字,我会称之为“推托”。这种思考方式绕过核心议题而将焦点放在其他事物上–从掉落的窗框转移到全人类观点;从“懒惰”这一关键词转移到“不符比例”,从“懦弱”转移到“策略”,或是从个人过错如此具体的事实转移到抽象范畴的“人格崇拜氛围”。举例说明,如果你可以说发电水坝是人建造的,而不是由“建造水坝的热情氛围”建造的,你就必须承认,公审上的伪证和伪造文书都不是人格崇拜氛围造成的,而是由有血肉之躯的人。说得再多都只是推托。

我们活着的时代,存在两种思考方式的斗争:推托思考和重点思考。不周延思考和一贯思考。

我们活着的时代,现实与陈腔滥调相冲突,事实与其先验的诠释相冲突、常识与被扭曲的理性相冲突。在这个时代,于实践颠三倒四的理论和学习自实践的理论相冲突;两种认识论相冲突:一种来自对世界的先验诠释,演绎现实应当如何被看见,另一种则来自如何被看见的现实,而演绎该一现实如何必须被诠释。我的看法是,我们社会如何能愈快地演进,乃取决于我们如何能多快地以第二种辩证的认识论去取代第一种形而上学的认识论。[page]

在这场论坛,我想尽可能地适度表达出冲突如何体现在两个领域的问题:第一个领域,我想多少是在所谓的文学气候当中;其二,则是在作家协会的作品中。

首先,关于文学气候。我的工作重心有很大一部分是可以与巴鲁斯特拉德剧院(Theatre on the Balustrade)有关,我是那里的戏剧总监,也从事剧作。可以说我很幸运能找到一处安静的绿洲,让我能思考正在发生的要事,也因为在剧场工作,没有足够的时间去追踪文学气候、戏剧气候等等。但我很确定你们一定会觉得这是件好事。其后,就在几个月前,我受邀加入《特瓦什》的编辑委员会。这本杂志背后的理念其实不复杂;杂志想呈现的,就是用正确的名字来称呼各种事物,允许作者畅所欲言,不必祭出“但是”、“某种程度上”、“纵使另一方面”等等诸如此类的保平安咒语。编辑们希望印出来的东西具可信度、来源真实、与编辑们理念相符。这本杂志不想妥协,不想理会那些强制性义务、推托和特准──更不必考量他们想去讨好哪一边。在评论的领域中,他们想做的就是让事物如其所是;诗就是诗,小说就是小说,文学就是文学,让它们远离所有错误的脉络,虽然这些错误常被伪装成作品的性质,而在事实上遮蔽了具体的观点。《特瓦什》杂志是否依其自许使用的语词而可被认为是成功的,乃可受公评;但毕竟这本杂志才刚在这条路上迈出头五步而已。

文学气候要能让人依他们原想说的而使用自然的语词,而不需要使用既有的推托套语,原来这么困难,而我并没做好准备;我也没料到原本就被推托思考宰制的文学气候,是如何地突然更墨守这些推托;我也没准备,和人达成协议而可以享受开放的乐趣是如何地困难;而对于一群试图要对自己真诚,不与这种文学气候妥协的人所招来的愤怒、憎恶的眼神和鄙视话语,我的心理也没准备好去面对。

当然,事情不仅止于有人递与你憎恶的眼神而已,有时还有恶意。怎么说呢?例如自从一篇关于弗洛里安(Florian)的文章刊登《特瓦什》杂志上后,就有一个特定的来源在传说《特瓦什》是一本天主教杂志。如果不要太认真看待,则我们会对以下的想法感到啼笑皆非,例如,要是我们登出关于马萨里克(Masaryk)的研究报导,《特瓦什》就会被说成是“天主教-基督新教”杂志,而若我们刊出凯鲁亚克(Kerouac)的故事,《特瓦什》就会最终成为一本“天主教-基督新教-佛教”杂志。文人常常表现出的这种愤怒,我认为是一种症状:正因人们不常接触文学世界的内幕,就会对于其内部关系、力量和范畴中的些微差异感到陌生,而可能永远也不会了解如此锱铢必较是为了什么。

曾经,批评和权力密不可分,因而批评会对于权力关系造成冲击。这意味着,正直的人通常不会去批评他们不喜欢的事情,这样就不会对他人造成伤害,而懦夫则时常批评他们所喜欢的事情,这样就不会为自己带来伤害。这样的日子已经过去,但许多人的行为仍一如过往,他们仍喜欢将任何形式的公开批评定性为赤裸的恐怖主义,并将每一个条理清晰的意见视作教条主义的新面孔。那些习惯了赞美的作者,因为反对教条主义,因而在受到批评时,就容易认定自己成了猎巫行动、人格谋杀、恐怖主义阴谋、以及重生教条主义的受害人。虽然这些文人时常受到国家的表扬,也身负重任,而批评他们的人,通常是除了表达其想法的能力外,就没有其他的力量的人,尽管如此,他们仍认为从事批评者的作为就像是国家的检察官。

这很清楚:每一件创作都有遭受批评的风险,我提及这些事情并不是在冀求甚么特殊的理解。我之所以提到他们,是因为我不认为他们的表达仅仅是自然而正常的意见不同而已,而毋宁更是何其反常现象的证明,即当一个稳定的推托思考系统看似正常时,某些真正正常的事情却似乎有种难以原谅的傲慢。

我接着想谈论的第二个领域是关于作家协会的运作。但我只针对协会的宗旨和目标等理念背景来讨论。

这场会议主场演讲的主题是“文学的任务与捷克斯洛伐克作家协会的工作”,让人觉得协会的职责在于派发任务给文学创作。事实上,应当是另一种情况:文学反而应该为作家协会设定任务内容。我的观点是,每个优秀的作家就是自己工作的最佳评审。作家协会仅需提供必要的奥援,协助作家和杂志能达成自己为自己设定的任务。我这么说,尽管限缩了作协的职责,但并不表示作家协会的功能就因此无关紧要无足轻重,相反地,给予作家适当的协助,总是比要求他们如何做来得困难许多。

我在剧场的工作经验,我指的是剧作家的工作,教导我一件事:一位好的戏剧总监(还真的不太多)从来不强迫剧作家按戏剧总监的意思写作。他引导剧作家循自己的而非他的想像,也就是让剧作家用自己最舒适的方式来发挥,一个到位的戏剧总监,就是要协助剧作家忠于自我,尽可能忠实,让剧作家能自我实践和自我发展。

我认为作家协会应该要拥有优良戏剧总监的特质。不应指导如何写作,或在文学上强加任何的艺术纲领。正好相反,它必须帮助文学作品和作者忠于自我;协助杂志能如其所愿,这是成为一本好杂志的唯一方法。我的意思不是要设计一个含混的纲领以便推荐给每一个人,而是希望协会帮助每一位作者,在如何实现自己的纲领的情况下做自己–以达致独创、明确和清晰的最大程度。重点在于,若文学能真诚,就能更具体、独创、忠实和正面、独立自主、和一贯。弗拉迪米尔·霍兰(Vladimír Holan)和博胡米尔·赫拉巴尔(Bohumil Hrabal)之所以能如此成就,就在于他们一路走来始终如一,何等地执着自己的创作方式,又如何地对于保持他们在范畴世界的位置、理智的推托、当下用以衡量他们的规范和利益等等不屑一顾。

文学以它自成一格的方式,从以前到现在,就必须是无从妥协的。愈清楚明确的文学作品,就愈不妥协,这是文学的特质。在作家俱乐部里,我们想和谁共进午餐,想和谁出去钓鱼,都可以。然而,从我们对我们所不喜欢的其他人作品闭上眼睛的一刻起、从我们自我们内在的规范撤退远离、以便向其他人推荐我们自己的一刻起,我们就断绝了与其他人在诗学上的关系,我们将在事实上使我们自己与其他人相对立,……直到有一天,我们将会在可以相互欣赏的朦胧大雾中消失。

在这种酝酿着相互排斥的关系中,唯一必须维持诚挚的包容和远见的就是作家协会了。一家剧院若拒绝了一位剧作家的剧本,他还是能找到另一家愿意采用的,甚至可以自己经营剧院。但我们没有一个人能成立属于自己的作家协会。这也表示协会无论如何都要比戏剧总监表现得更好;协会必须对偏执的个人要有更多的包容。这么做,不当然是为了在意见不同的众人间寻求和谐,若协会企图在歧见中寻求和谐,就会与他们每个人的独特性相对立,从而与文学相对立。协会该尽全力协助作家们去了解彼此间的差异,甚至包括他们共同的不妥协。

我能充分想像,基于自己的学识、艺术背景以及社会经验,身为作家又身兼协会领导,还要负责协会出版业务,是一项多么艰钜的任务。我说的就是《特瓦什》杂志的编辑群。他们自始至终,包容并支持一群完全不同知识背景及社会经验的作家。《特瓦什》尤其对于他们所做的工作毫不妥协,在某种意义上,是将自身限定在直接对立与这些作家的立场上。作为作家,但又同时是作家协会的代表,他们必须要能深沉地包容诸如此类的千百种情况,不仅是被动地放任,还要积极地去理解。这种分裂性并不容易做到,基于我自己同时作为作家和戏剧总监的经验,我略知一二,但我不知道除此之外是否还有他法。

我并不认为作家协会没尽到我所界定的它应有的角色。然而我始终无法摆脱这样的感觉,作家协会经常是半调子、前后不一、漫不经心的事,这让我们推托的老毛病总还是躲藏在半调子之后。我现在所说的不是《特瓦什》,而是其他的事例。随便举就有:1957年的一个作家团体,成员包括吉日·科拉热、约瑟夫·赫索、杨·格罗斯曼、杨·弗拉迪斯拉夫、博胡米尔·赫拉巴尔,想在协会的庇荫下出版一本杂志,而提出申请。这群人结合在一起并非因为拥有共同的人文理念,仅是因为有着相同的经历:他们所有人,多年来都是黑名单上的一员。当时,协会对他们的申请毫无回应。三个月前他们又申请了一次,虽然尚未得到回应,但据我们所知,协会理事讨论过他们的申请,且决定要支持杂志的出版,尽管协会不是出版商。

这不是推托,什么才是推托?出版他们的杂志无疑地要面对接踵而至的疑难杂症。正因如此,寻求解决问题的方法更显重要不是吗?这就像是戏剧总监部因为不想操烦制作戏剧的问题,而拒绝了一部好戏。我无法了解作家协会怎么能建议这些作家去找其他出版社出版杂志,唯一合理判断应该会做的,是协会该想办法说服这些作家让协会来出版他们的杂志,就如同戏剧总监要说服剧作家别将剧本交给其他剧院一样。但看起来,这一做法似乎也不像是在帮助文学。

另一个例子则是:每个文学系的学生都知道,战后两本最好的捷克文学杂志是《评论月刊》(Kritick? měsí?ník, The Critical Monthly)和《哲学艺术报》(Listy pro umění a filosofii, Papers on Arts and Philosophy)。这两本杂志并没有相似之处,且在许多观点上都大相迳庭,而有着健康的不妥协性。不久后,两本杂志都被迫停刊,从此两本杂志的名字就与坏事画上等号。今天我们若回顾过去的一些旧议题,我们会发现我们通常不会认同当时的一些做法,而任我们大费周章也找不到任何理由可以去肯定如此激烈严峻的镇压。相反地,我们不但能在《火焰》(Plamen)、《贵客临门》(Host do domu)甚至《特瓦什》上轻易地看见当中的许多文章,过去那些文章比这些杂志今天刊印的更接近当代,且比《新生》各期内的文章更与我们目前的情境相关。但今天尚没有人为两个杂志洗清污名而做出努力。主流舆论似是这样看待,出版者是因为比其他人更快地了解某些事情而获罪。目前享受着协会所带来的权利和好处的,只有那些放弃了原本立场的人,现今逐渐又回归当初。而那些只不过扞卫了自己言论的人,即便不讨好,却未享有同等的权利。《评论月刊》及《哲学艺术报》的瓦茨拉夫·塞尔尼和英特日赫·哈卢贝茨基两位受人敬重的总编辑,不仅未能同享协会的积极利益,连最基本的邀请入会的礼遇都没有。在此同时,英特日赫·哈卢贝茨基是视觉艺术家协会(Union of Visual Artists)主任委员,瓦茨拉夫·塞尔尼则已出版了多本重要的学术着作。若协会毫不在意原则的问题,我也看不出来为何也对于实践上的表现兴趣缺缺:我无法理解是甚么理由,协会竟愿意自己承担将人才拒于门外的损失。

曾与哈卢贝茨基一同担任《哲学艺术报》编辑的杨o格罗斯曼,曾针对文学说过我们今天不会说出口的冒犯言论,因而被列于黑名单上八年之久。我不断听见有人抱怨他的文学作品太少;他们说他的声音几乎就要被遗忘。然而协会做了甚么去挽回他?除了之前听说被考虑列为可能的候选人?格罗斯曼不是那种写了文章就随处投稿的人。他是个有自己想法的人,且能在各处落实他的想法,但他必须全力以赴去落实想法,而非以半调子、推托的方式。他现在是巴鲁斯特拉德剧院的负责人。剧院的工作和格罗斯曼的作品,在海内外都具知名度。格罗斯曼在剧院充份实现了自己的理念,时间和他不间断的作品证明了他才是对的,而不是那些将他排除在文学界之外的人。格罗斯曼的签名也都出现在我先前提到的尚未得到回覆的申请书里。对那些批评格罗斯曼已不再对文学充满兴趣的人来说,这显然是最好的回应。

〔…〕

谈及这些半调子的例子,我不只是想将实际发生的推托思考案例给纪录下来,更是为了让我能提出以下的问题:近几年来,作家社群经历过那些翻转、执行、复原、热烈的宣示和沮丧的退缩、以及那些歇斯底里的批评和自我批判之后,冷静地、坦诚地、就事论事地,同时又一贯地、凭藉着某些事物如最终的权威,去端正视听,难道现在不正是时机吗?这不正是我们对解放二十周年最好的献礼吗?

重点是,我们绝不能忘记,所有良善和正面的愿望,迟早都会发生,这是历史的必然性。弗拉迪米尔?霍兰等待着被认可,赫拉巴尔在等、约瑟夫·史克沃莱茨基也在等。吉日·科拉热正在等,但他并不孤单。理查德·维纳(Richard Weiner)也正等着,卡贝什的拉迪斯拉夫·克里玛(Ladislav Klima)全集正在等,雅库·德默(Jakub Deml)的编辑好了的作品集也都等待着。霍兰的等待并不会让他损失甚么,真正有损失的是捷克的诗界。如果霍兰的着作能出版,捷克的诗界也许就有了崭新的气象,且更具原创性,原因无他,就仅仅因人们无法更早地有机会去体验他的作品。这难道不该是作家协会最重要的任务,去争取一切、为文学而奋斗吗?

我所疾呼的端正视听,无法由政治人物来为作家完成;这不是他们的事。文学若不能完全地自立自强,就将会对立于自身的本质。依我之见,作家协会必须停止在政治和文学间担任掮客,且必须开始扞卫文学之所以为文学的权利;别再老调重弹那些已知的,而宜多去再诠释独特、自主形式的知识。只有这么做,文学才能在这一个字词最极致的意义下,成为一个政治实体。

〔…〕

我不会假设有人希望窗框掉下来砸到路人的头。若是以前,根本没机会谈论窗框掉落的事。现在可以讨论了,但还必须再补充说女孩们不再穿粗呢外套了。这种修辞俗套一来相当不高尚,对一般人而言,他也没有理由不去直言不讳,荒诞的是,它又进一步拖累了社会:它在防止任何一位理解其将承担之责任而回避该一责任之人,拥有解决布拉格门面问题的权力。这让有权力解决布拉格街道安全问题的人无法明白自己所承担的责任,他无法了解肩负如此责任的人是不能寻找托词推诿的,无论是指挥针对粗呢外套的胜仗,或是简要说明人类的展望,或者指出斯洛伐克工业化的进步。

1965年6月

摘亚津2014年12月24日初译

曾建元民国105年6月26日晚11时校订于

台北晴园