主持:赵雅茹

嘉宾:戴锦华(北京大学比较文学研究所教授,北京大学电影与文化研究中心主任)

王 炎(北京外国语大学外国文学研究所研究员)

赵雅茹:冷战的对峙导致了间谍片的繁荣,那么冷战终结之后,间谍片又有怎样的变化?

王炎:到冷战末期,间谍片已开始微妙变化。一个经典例子,1981年苏联与法国、瑞士合拍《德黑兰43年》(Teheran 43)。苏联与西方合拍电影,敌对的两大阵营不能一起讲进行中的冷战,故而闪回到双方合作的二战。此片讲的是盟军情报人员联手破获纳粹刺杀德黑兰三巨头的阴谋,但氛围与抒情基调却是80年代的,反映意识形态松动中的苏联现实。叙事者是苏联情报员,但从他身上自始至终看不到以往强调的组织性。相反,片中有大量闪回与个人抒情,展示主人公内心的敏感与丰富,生死关头则体现个人的决断与应变。全片主线是段恋情,间谍战做背景烘托情感的炽烈。相通的人性跨越二战与冷战两个时代,个人间的信任超越了地缘对抗,这就是冷战后期苏东阵营思想的真实写照。

后冷战时代,意识形态对抗消解,间谍被电影演绎成一份特殊职业,政治和道德色彩褪隐,与推销员或信息采集员一样挣钱养家。政治身份、使命感、国家忠诚被反讽和解构,而个人身世、社会关系、家务拖累被安排在情节主线上,与情报生涯相互纠结缠绕,产生喜剧效果。主人公往往是反英雄(antihero),既不高尚也不深沉,却有种种不良嗜好或低俗动机,但平易近人。007系列一路拍下来,邦德越来越有“人情味”,与超级英雄渐行渐远。观众越来越少关心情报的价值或敌人的凶险,而注意他开什么车、喝什么酒、戴哪个牌子的表,消费明星,推广品牌。间谍类型已失却政治性,与一般惊悚、犯罪、动作,甚至喜剧类型的界限含混不清,间谍充其量只是情节中的一个元素,原有的类型特征丧失殆尽。

戴锦华:冷战终结之后,尤其是随着苏联解体,美苏间的间谍战当然偃旗息鼓。我甚至以为间谍片这一类型也将随之消失。但约翰·勒卡雷说对了:间谍故事不因冷战而生,亦不会因冷战而灭。冷战记忆与经验令我们忽略了“间谍”在现代资本主义世界上的另一重真意:商业、技术情报的盗取。后冷战时期,间谍战“返璞归真”为商战与(技术)情报战,并愈演愈烈。及至新世纪伊始,恐怖主义与反恐则打开了国际冲突的又一面向。同时“返璞归真”的是,间谍身份似乎一洗冷战时代的政治意味,抛却了信念、立场的光环,名副其实地成了一份职业,一份高风险、高回报的职业。然而,一个有趣的例子:伴随中国崛起,中美间种种间谍事件与新闻前所未有地集中出现,只能视作国际政治经济格局激变的症候。其中一个意味深长的变化是,主角们的国籍与国族身份间的分裂。全球化进程的突出特征之一:顶层的(投资与技术移民)和底层的(种种偷渡客、非法移民、难民)跨国流动,造成那个曾为犹太人专有的称谓——Diaspora∕游离民∕“无家无国之人”,成了种种国际新移民的泛指。于是,国籍与民族、公民责任与民族认同之间,出现了前所未有的错综与游离。它同时表现为,个人与国家间的、想象中的无间连接如今却裂隙纵横。

冷战终结之初,一度间谍片似乎成了大和解的所在。《007之明日帝国》中詹姆斯·邦德(皮尔斯·布鲁斯南饰)甚至联手中国女刑警(杨紫琼饰)对抗国际邪恶、垄断势力。但几乎即刻,007便再度成为西方世界对抗“邪恶轴心”(片中为中国、朝鲜、古巴)的勇士。可这一次,甚至007也很难维系冷战间谍所独有的价值光环或者意识形态光环。此时,间谍战的现实底景,是能源争夺、技术盗窃——也可以称为对未来经济增长点的争夺。曾经,在苏联的间谍片中,核心情节是粉碎西方间谍盗取苏联技术情报的阴谋——这间或表明了当时的社会主义阵营内部那份巨大的、关于工业化、现代化的焦虑,即如何在工业、技术,当然包括军事上赶超发达的西方国家,最终介入全球市场竞争与分切之中的焦虑。敌方间谍不过是这类焦虑的肉身形象。颇为反讽的是,当冷战终结、社会主义阵营解体,类似焦虑却开始转移到欧美间谍片之中——一份在既有之霸权摇摇欲坠、全球乱象横生间的地位与权力焦虑弥散其中。在叙事层面上,类似焦虑转译为个人的身份焦虑,即职业间谍与种种残酷的国际机构及国家政权间的紧张。其中的个人经常是极度迷失与迷乱的,个人的工具价值和自我意义近乎全然分离,甚至彼此对立。

赵雅茹:这种人物对个人身份的焦虑是否成为冷战之后间谍片的一个突出特征?

戴锦华:我们可以将一拍再拍的《谍影重重》(片名直译正是《伯恩的身份》)视为典型例证和分水岭。有趣之处在于,每一次故事开始的时候,主人公都已失忆,他的全部也是首要的问题是:“我是谁?”——一个哲学本体论的问题。最终填充了这个本体论的问题的,是个人、国家、职业的历史与身份的意义。此间,个人永远遭到机构和国家的出卖和抛弃。因此,主人公最终赢回身份和自我,同时意味着拒绝了职业的规定和政治对个人的索求。在华语电影脉络中,类似的标志制作则是《无间道》(2002年)。当然,《无间道》令一个新的间谍称谓“卧底”流行,并标志出香港电影的一个始自80年代中期的类型脉络。香港学者也借助卧底形象讨论香港的殖民历史、讨论英国对香港采取的殖民政策如何形构了某种“勾结型殖民主义”,如何形塑了某种特定的情感结构。而在我的关注点上,《无间道》更像是冷战时代风行的间谍类型的社会心理功能揭秘。《无间道》中设置一组完全对称的角色——卧底黑帮的警员和卧底警署的黑帮。对称的角色与结构延展了这一时期香港电影独有的正邪两立的叙事意义,因而含混、削弱了似乎为商业电影、观影快感所必需的善恶、伦理设定,同时外化了冷战间谍片隐藏的叙事与意义结构:主人公负载的身份焦虑与不确定性。所谓卧底,固然仍意味着乔装改扮,但也同时直观地显现着双重身份、双重忠诚与背叛。

前面谈到过,冷战时期间谍片的独特功能在于传达个人的现实紧张和焦虑,进而予以化解并抚慰,因为影片的最终指向必定是身份的确认。那是某种在大众文化中践行的“承认的政治”。《谍影重重》系列的反转则是在所谓历史(毋宁说是意识形态)终结之际对业已疑窦丛生的现代性神话——个人、主体、自主意志的再度启用。而《无间道》却在香港历史转折的当口,成了某种意义上对社会性焦虑与无力的聚光。其双重对称结构消融了身份确定性的基础,主人公的全部挣扎和努力都无法令其逃离双重忠诚和背叛的结构。这注定是在双重伦理(社会价值和“盗亦有道”之道)的审判中无法豁免的个人。唯一可能构成支撑的唯有职业伦理。然而,当片中的机构∕警署的正义性与正当性亦变为可疑之时,余下的便只有某种社会无力感的表达。

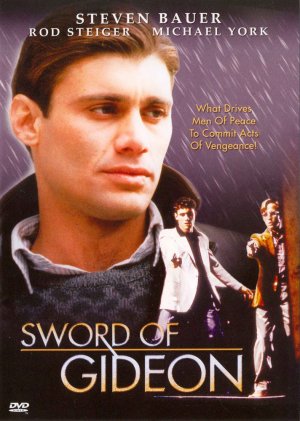

王炎:如果对比两部影片,会发现从冷战到后冷战价值观的深刻变化。1986年以色列有部间谍片《基甸之剑》(Sword of Gideon),2005年斯皮尔伯格重拍这个故事,片名叫《慕尼黑》(Munich)。两片情节基本相同,都是1972年慕尼黑事件,即巴勒斯坦“黑色九月”组织在德国奥运会上杀害11名以色列运动员,以色列情报局猎杀其头目,实施报复的故事。《基甸之剑》是主旋律爱国影片,主人公阿夫纳(Avner)是以色列陆军军官,被总理梅耶召见,交付一项特殊任务,要他抹掉个人身份,秘密追杀策划慕尼黑案的首犯。阿夫纳开始想不通,觉得战场上厮杀方显英雄本色。总理和国防部长都开导他,间谍战比上前线贡献更大。于是,阿夫纳冒死历险,胜利完成任务。片尾主人公再着戎装,挺立在坦克车炮塔上,勇敢投入第四次中东战争——冷战时代的产物。

而斯皮尔伯格的《慕尼黑》中的阿夫纳则有怀疑精神,是知识型军人。总理交代秘密任务时,他内心质疑以暴易暴是否正当。摩萨德局长派冷血猎杀令,让他更怀疑政府的决策。他与母亲告别时便争论起来,不明白暗杀恐怖头子与恐怖分子何异。他妈妈说:以色列的存在,犹太人得以延续,都是以暴易暴换来的;没有这片土地,犹太人会被斩尽杀绝,保全自身则必须无所不用其极。执行任务时,阿夫纳不断做奥运会屠杀的噩梦,联系起犹太大屠杀的记忆。影片弱化以色列政府的角色,让主人公穿梭于世界各大城市,个人思考与民族记忆对话,让国家使命、英雄主义退隐和虚空。片尾最具症候性,任务完成后,阿夫纳移民美国。摩萨德局长来纽约找他,镜头各种角度拍摄他们身后的双子塔。双子塔在2005年制作的电影里有特殊的寓意:从1972年的慕尼黑到2001年的“9·11”,一条线性恐怖主义史。双子塔下,阿夫纳对局长说:如果作为朋友,欢迎到我家一起切一块面包;如果代表以色列情报局,对不起,不欢迎你。双方再不见面。如此改编耐人寻味,阿夫纳执行刺杀任务,并非出自对国家忠诚,他有犹太民族的使命感,但也怀疑使命的意义。困惑让他离开祖国,竟每天担心政府派人杀他灭口。前后两部影片,价值观发生多大的变化!冷战时代敬仰战士的忠诚、国家的使命。到冷战后,个人自由与情感困惑才有意义,甚至家庭也与国家冲突起来。

戴锦华:我还是要强调“后冷战”(post-cold-war)和“后冷战之后”(after-post-cold-war)的区隔。所谓“后冷战”既是冷战终结,又是冷战延续,这时期的影片,像《慕尼黑》或《无间道》,还是在和冷战类型对话,其中的人物形象仍在和那些伟大的、忠诚的战士、民族英雄对话。当然,对话的结果最终突出的是神话性的个人,即个人如何遭到权力的羁押,最后获取超离国家、政治机构和政治信仰的自我确认。

而进入到“后冷战之后”,这类基调开始变奏。我没有很好的间谍片的例子,但是诸如《拆弹部队》、《美国狙击手》这样的影片则的确表现了不同的叙事策略和意义指向。《拆弹部队》的主人公一次一次地志愿重返伊拉克,《美国狙击手》的主人公也是志愿重返战场。然而,不同于后冷战类似影片中的主人公,这些影片中的主角是十足的个例,而非具有神话性的个人∕主体。影片中几乎没有关于公民义务或爱国热情一类的高尚动机,也几乎看不到任何意义上的元社会:无论是被占领的伊拉克,还是美国军队,都没有战争片所必需的战场兄弟情。主人公是几乎枯寂的异国环境中的怪人∕奇葩,参战只为了某种嗜好:热爱拆弹或迷恋狙击。但《美国狙击手》结尾的时候,则是一场庄严的美国国葬,这个怪咖最终被确认为美国英雄。特殊的个体叙事策略性地用于重建公民身份和国家认同。当然,类似策略的选用,不仅联系着美国的内在与外在的危机,也具体地联系着伊拉克战争——这场难于确认其正当性的战争。因为美国发动伊拉克战争的理由——查获“大规模杀伤性武器”早成了笑柄,也无法在反恐意识形态中获得合法性;而另一边,这又是一场几乎和越战一样旷日持久、荒诞而惨痛的战争。一边是全球性的流动——用埃尔伯托·艾柯的说法,是大迁徙而非移民——暗淡了、含混了民族国家的神话,一边是民族国家再度成为全球争霸战的基本单位,间谍叙述曾经借重的种种叙事策略都开始显得苍白和失效。因此再度借重个体,借重与超级英雄完全相反的个人偏好,再度召唤国家的、公民责任的表述,便成为新的叙事选择。

王炎:进入反恐时代,间谍片又出现反转。敌手不再以国家形式出现,情报工作规程无效了,对方不按常规出牌。间谍片的新宠往往威猛独斗,以拳头保卫因工作而冷落的家人。早在1985年,已出现这类硬汉的原型。电影《靶标》(Target)的主人公,是老不中用的CIA退休特工。夫人去巴黎旅游,被恐怖分子绑架,对方要与他算情报局工作时的老账。对方不按传统情报战的规则,而以黑道方式出手,情报局帮不上忙。儿子一直看不起老爸,觉得他勇不足以齐家,智不足以安邦。结果老特工聊发少年狂,突然神勇无比,单打独斗,救了全家,赢得尊重,儿子才知道自己有个特工爸爸。这种故事后来滥套,一发不可收。哈里森·福特演的《亡命夜巴黎》(Frantic, 1988年),还有《飓风营救》系列(1—3),从2008年一直拍到2015年,2012年还有《叛谍追击》(The Expatriate)等,不胜枚举。

为什么竞相演绎这类故事?我认为是冷战的政治话语——两大阵营、自由与专制、社与资的意识形态对立等,在反恐时代统统失效。间谍片要挣扎着寻找新的叙事可能,便从犯罪片里借“看点”,填充间谍片政治悬疑的缩水。结果,国际恐怖主义被简约为国内刑事犯罪,正呼应了后“9·11”的反恐政治,把异国文化和主权政治放逐,以国内司法处理来自外部的威胁,地缘政治和区域冲突统统被反恐话语遮蔽。

戴锦华:我以为,冷战结构曾在西方社会文化内部,尤其是知识分子群体中,反身召唤出某种自我批判的力量。这一力量,或曰批判的巨大冲击,使得许多西方的意识形态神话不再是自明的了。因此,西方社会的主流叙述必须采取许多退守型策略,以突破或绕过所谓政治正确(PC)的防火墙。最典型的当属《阿甘正传》。片中的“美国大兵”不再是兰博,而是一个近乎弱智的小角色,他无法理解身边的现实,他只是遵从了女友的嘱咐“跑”。所以在越战战场上,他一直在逃,在从前线上救人,画面上没有交战、没有屠杀。然而,当阿甘的故事事实上充当并替代了战后美国历史,便不再有全球痛斥下的侵略战争,不再有美莱村大屠杀,不再有《现代启示录》或《生于七月四日》。

你如果指出这历史画面的虚妄,那么回应是:这不是历史,不是英雄,只是一个个人、个体的温馨童话。尽管这则童话的目的正是修订、覆盖伤痕累累的战后美国公众记忆。在这一脉络中,我们间或可以理解近年来的欧美间谍片如何经由对约翰·勒卡雷的冷战间谍小说经典《锅匠,裁缝,士兵,间谍》(2011年)的摄制,过渡到《间谍之桥》(2015年)的热映:前者是冷战时节,西方阵营内部那弥散的严酷与荒诞的氤氲,那种正义之名下的虚妄——“有时候,背叛不为别的,它是一种本能”;后者则不仅是王炎所说的成了一个“各为其主”的特殊职业故事,而更在于偏移于间谍角色,以一位正义的美国辩护人的身份,再度重申了民族国家与公民义务,张扬了“美国精神”与“核心原则”。

赵雅茹:梳理了间谍片的历史演进和背后的意识形态逻辑之后,能否谈谈间谍片一般有哪些要素?这些要素又对应着怎样的观影体验?

王炎:某种意义上说,《三十九级台阶》给间谍片搭建了类型范式。主人公是平凡、亲切的普遍人,让观众有认同感,却不期然卷入一桩国际间谍案。小人物被抛入惊天阴谋,平庸与极度危险之间的张力,正好揭示人物深藏的潜质,要么他别有身份,并不平凡,要么他成长为超级英雄。举《史密斯夫妇》(Mr and Mrs Smith,2005年)为例,布拉德·皮特与安吉丽娜·朱莉扮演一对平凡夫妇,电影开头,他们看心理医生,治疗婚后审美疲劳,调节夫妻生活。邻里间开派对,他们又为谁做饭等琐事吵闹不休。等两人一“上班”,观众才知道他们是致命杀手、超级间谍。职业生涯的超现实——高端精密武器、过人功夫、游走于生死毫发之间,与极平庸的日常之间有强烈反差。观众先体认主人公的日常身份,然后跟着他们身份转换,幻想自己也是超级英雄,信手拈来超级武器,怀揣杀人执照,时刻“变脸”,观众消费身份转换的快感。还有个例子,《谍影重重》系列,主人公失忆不知自己是谁,发现箱子里有几本自己的护照,不同国籍、不同职业、不同名字,更倍感困惑。情节从寻找身份开始,向《三十九级台阶》致敬,主人公一路国际旅行,穿梭于不同空间,影片不断切换景观,充满异国情调,像旅游观光广告:莫斯科红场、伦敦大本钟、巴黎埃菲尔铁塔、荷兰风车——一连串地标景点,观众看电影周游世界,两个小时的白日梦里,暂时挣脱现实生活的局限与乏味,自由徜徉在异国街巷,邂逅艳遇,遂成莫逆。异邦之地也危机四伏,观众随主人公摆弄各种致命武器,凭全身功夫抵挡追剿捕杀,为所欲为,自在洒脱。在可望与不可及之间,间谍片满足观众的“迷情”(fantasy),这就是电影本质。

戴锦华:始自一战后的间谍电影,成就了一种穿行于国际场域中的魔术性角色,电影也渐次转变为跨国制作或多国制作。冷战时代,跨国旅行成了间谍片中某种惯例性的因素,其现实基础无疑是全球化和跨国公司的崛起,以及阵营内部盟友国家间密切的共谋连接。诸如《007》始终出演在国际舞台之上,在冷战意识形态的世界想象之上,添加种种异国情调以创造消费主义的奇观想象。——多说一句,也正是《007》系列开启了电影的植入性广告:除了詹姆斯·邦德以其迷人的花花公子形象为种种男装尤其是领带、鞋、腰带、钢笔等顶尖奢华消费品代言,更关键的是人们间或忽略了的《007》系列最重要的植入——军火商广告。据英国情报机构近年来的解密资料,《007》中那些匪夷所思的武器,不仅真实存在,而且借此广告行销。于是,影片序列变成种种奇观:偶像、异国情调、性爱绮思、奢华消费及奇异武器的大集合。

在冷战意识形态的意义上,这份观影快感同时构造着政治的空间地理学与政治认同。若是主人公由伦敦而纽约,尽管飞跃重洋,却仍置身于稔熟而安全的世界,因为仍身在“自由世界”;但若是由伦敦飞莫斯科,尽管同在欧洲,他却即刻进入了陌生的充满敌意、陷阱与诱惑的世界。当然,他也可能进入其他更加陌生却并非如此危险的“第三世界”,在异国情调之上,是“文明论”造就的高低贵贱之别。这也是我所谓的间谍片之政治性的所在。

相对来说,超越个人日常生活经验、享有白日梦的观影快感,我感觉倒是次要的。因为这毕竟是商业电影共有的诉求和效果,而且就此特定快感而言,有科幻、奇幻等更为突出的类型在。倒是《真实的谎言》(1994年)或《史密斯夫妇》有意识地以传奇性的间谍身份与生涯对照日常生活的琐屑、婚姻家庭的乏味(2005年的《史密斯夫妇》无疑仍调侃地携带着希区柯克1941年版的《史密斯夫妇》的残影,而后者或可译为《新驯悍记》),显示了后冷战时代间谍片的主要策略:以传奇vs.日常,独行侠vs.婚姻来实践间谍叙事,当然不仅是间谍故事的非政治化的社会效果,更是以好莱坞的“万应方”,也是空洞的能指——婚姻及核心家庭的意义来再造社会价值体系或曰意识形态。然而,即使在后冷战之后的今日,间谍的国家∕跨国身份仍必然负载着清晰的地缘政治意味,间谍片也必然始终是一个特殊的政治性类型,仍然会围绕着又规避着身份政治,成就一份全球化时代饶有兴味的电影表达。

来源:原载《中华读书报》国际版2016年7月20日