晚秋之夜的华府,飘动的云彩中散淡地点缀着几颗星星。那些白天色泽光艳的树叶,此时一片墨色,成为星夜里最黑暗的部分。今夜漫长,今夜黑暗。我坐在友人家的后院,想起何家栋先生。

邻近的院落里传来新科诺奖得主鲍勃·迪伦的歌声:

一个男人要走过多少条山路,他才能成为一个男人?

一只白鸽要飞过多少片大海,她才能在沙子里安眠?

……

今夜,这歌是唱给何先生的。

一、一扇敞开着的门

回忆何老,首先想到的,竟然是那一扇永远不落锁的家门。在他人生最后的十五年间,每次去拜访他,都可推门径入。试想,一对年逾古稀的老人,住在杂乱的六铺炕,而家门却不落锁,这是何其坦荡的胸襟!何其行无愧怍、俯仰天地的情怀!

门里面的他,过着简朴、洁净和充实的生活。他脸上常常绽放出孩子般的笑容;常常在一阵让人心疼的咳嗽后,接着是一串爽朗的笑声,似乎他的苦难,往往成了他的笑声的前奏。

杜光先生说:“何家栋是五七难友中最具悲剧色彩的思想家”(1)。这当然是某种特定视角下的精辟概括。然而,何先生一生的悲剧,并不囿于“五七”。早在“五七反右”之前,何先生已经相继蹲过日本人、国民党、共产党的监狱;五七之后的文革,何先生被放逐山东成武14年。“连换洗衣服也没有,像个叫花子。”“大儿子被造反派追打成内伤,死在医院里;二儿子因绝望,也自杀了。”(2)自己被红卫兵打瞎了左眼,右眼也只剩下0.2、0.3的视力。人生末期的二十余年一直患有肺气肿、青光眼等疾患,最后,更患上了晚期肺癌而彻底失去了治疗机会……这一串串苦难的经历,构成何先生异常奇崛而异常坚韧的人生。

但是,悲剧之所以区别于惨剧,其核心在于它并不止步于悲催的命运,不是“默然忍受命运暴虐的毒箭”,而是“挺身反抗人世无涯的苦难”!何先生正是这样一位同时在行为和思想上反抗苦难的勇者!

中国近代以降,文人中似乎也不缺乏无惧的勇者,但大多的勇者,以勇者名世时,常常正值血气方殷之年,然而,一经岁月沙石的磨砺,大多现出原形,由愤世而逐世而媚世。这样的例子似乎俯拾皆是,远的有“引刀成一快,不负少年头”的汪兆铭,近则是写有“高尚是高尚者的通行证,卑鄙是卑鄙者的墓志铭”的赵振开(北岛)。

何先生在八十余年的人生中,经历了非常的人生际遇,他并没有被命运的波澜所吞噬,而是一次次重新站立,而且愈到暮年,愈归活泼的初心,充满了对新知的无限渴慕和对弱者的无限同情。异常艰难却异常坚韧的人生成为他的底色,使之在思想界大放异彩于垂暮之年。

从何处来?到何处去?

十年之后的今天,当我们追忆何先生的时候,最具反讽意味的恰恰是,他的终点,却没能成为我们的起点。这个民族、国家还沉浸在无数的惨剧之中。这夜漫长,这夜漆黑。在黑暗之中,我们习惯了黑暗,甚至成为黑暗的一部分……或许,这也映衬出何先生“悲剧色彩”的意义?

二、一次难忘的初见

我们人生的长夜,发端于1989年6月3日夜晚。不久前有友人邮给我一篇《伟大的母亲》,他这样记述:“那一夜,中国人实是很英勇的。记得那个夜晚,西单剧场前,一个抗着红旗冲在前面的学生,他头上扎白布带,一次次地冲向军警,开枪的时候我仍然看到那杆红旗在前面舞动。我不知道他最后倒下没有。枪声中,有人在不远处倒下,于是便有一些人去救护,又有人倒下,又有人去救护……枪弹、火光、坦克履带的轰鸣……主道冲开了,人群围堵在侧面的路口,以至后面呼喊,高唱国际歌,那歌声和火光一起悲壮地升腾,那一夜不仅是残暴和恐惧,它也有高尚和尊严。”

我给友人回信说:“看来,那一夜,我们在一起。我也是从西单路口冲向戒严部队的学生中的一员。”

正是在那一夜,我见到的死,让我感到,许许多多的生,其实都是苟且。

……屠城之后的高校校园,可谓左棍学阀的乐园,自由知识分子的梦魇。我们这些不安于苟且、尚相信“诗与远方”的青年学子们,当时的苦闷可想而知。“音乐和酒救不了你;一次短短的邂逅救不了你;甚至一次远行的冲动救不了你!”唯一可行的自救方式,是抱团取暖。我们争取到其时担任校团委书记的吉林的信任与支持,组织了中国人民大学读书社。我们的一项重要工作,就是通过我们力能所及的努力,主动地去恢复校外的自由知识分子与校园的联系。当时给我印象最深的是四位长者:何家栋先生、朱厚泽先生、张显扬先生和龚祥瑞先生,他们从未拒绝我们的拜访请求。

其中,何家栋先生最为彻底。他通过高瑜,读到我写的《走出天安门之后,我们走向哪里?》一文(发表在香港《镜报月刊》,其时徐四民先生尚未投靠李鹏),大为赞赏,主动提出,希望见见我们。

那是深秋一个阳光灿烂的日子。老头在他的小小书房,与初次见面的三位青年促膝而坐。窗外投来的阳光,泄在他的脸上。他毫不避讳地说,六四之后,他跑到外地躲了好几个月。他说自己老了,牙齿不好,咬不动“窝窝头”(中国北方监狱的主打食物)。他回忆起他年轻时去中山公园扔土炸弹,顽皮地笑了;他搞过多年的地下工作,感叹说共产党没出息,当政多年,还是地下党(后来,江提出“三个代表”,他说是从“马粪堆里掏出的金子”,肯定这种从革命党到执政党的努力)……

他说他的日子不多了,最看不惯的是提笼遛鸟的老不死,他要是混到那个份上,就跳楼。“勿自由,无价值,毋宁死。”

我们问:“中国的出路在哪里呢?”

他说:“在于自由。至少是言论的、新闻的自由。但可惜我见不到。”(后来,他提出何家栋版本的中国宪政体制的“四项基本原则”,即:第一,自由原则;第二,自治原则;第三,民主原则;第四,以上三项原则的位序原则。有趣的是,这个四项原则竟然没有法治。更加相映成趣的是,作为法学家的龚祥瑞先生当年也对“依法治国”之类的提法嗤之以鼻。他认为一切统治者莫不提倡“依法治国”:“依法治国”不过是一句废话,所依的法往往是长官意志或个人灵机一动的狂想,而现代法治的三大基石是:人类尊严必须保障;政府权力必须限制;司法独立和律师执业自由必须落实。如今,三复斯言,不难看出习王体制下“依法治国”的实质。)

最后他很严肃地说:“中国从来不缺乏街头斗士、政客、商人,却缺思想家。”

现在回想,他的这句当年我们理解为寄希望于青年的话,其实更可能是老骥伏枥的自我期许!

三、一个职业革命家的另类故事

有感于何老传奇的一生,我常常鼓励他写一本自传,但总被他拒绝。他说他的过去是一片空白,能回忆起来的自己,只是蜷缩在一个无名小站的站台长椅上的一位疲倦至极的青年。

我故意刺激他说:不仅如此吧?比如说,您还是杀人犯。您曾经是军人,和日本人打过仗。

他认真地回忆起他和日本人唯一的一次面对面交手的经历。他说:“那还是一次不小的战役。轮到我冲上去时,日本人上来拼刺刀。他奶奶的,我的枪上没有刺刀。于是,我给了他一枪。”

“打死他了吗?”

“哪里知道!我扭头跑了……”

何先生15岁投笔从戎,先后在国军、共军中与日本人较量,进过日本人的战俘营。抗战胜利后,成为在北平为中共工作的地下党员。数年后跟随刘仁接管天津时已经“混”成中共13级的高干,时年25岁。

那可能是他一生中唯一的一段阳光灿烂的日子。他们这一群“山药蛋”、“土八路”住进资本家的洋房,却不懂抽水马桶为何物,蹲在上面拉屎,也不明白要按阀放水冲。“于是,屎尿就一天天往上积累,眼看快顶着屁股了,就寻些砖头码在坑沿,再踩上去拉;……要出事故了,才一桶一罐地朝屋外搬运大粪。”(3)

接管天津之后又接管了北平。就是这一群“土八路”,同样把北平的经济搞得像个大粪坑。他们把杜聿明的《新生报》,改为全国总工会的机关报《工人日报》。因为机构庞大,经费不足,出现了生存危机,全总将他调到报社印刷厂当厂长,来搞“创收”,以解燃眉之急。他自述说:“我带领几十号人,一心赚钱,印报之外,还印书……钞票如洪水,想挡也挡不住。我们买机器,换设备,又建更大的印刷厂……当时用汽车满满地装钞票,运到王府井的老中国人民银行存起来,一车的数量,相当于现在的四、五百万人民币——赚这么多钱,我的代价也惨重,每天工作20个小时,端个板凳,守在滚动机旁打瞌睡,双眼布满血丝,动不动就瞪眼珠子,像豹子要吃人。”(4)

时势造英雄。何先生自认为“自己是个职业革命家,梦想创造一个新的世界”,现在摇身一变成为中国头号的出版家,出版了一批当时红遍长城内外、大江南北的书。可惜的是,阳光灿烂的日子很快结束,风雨总在阳光后。报社摆脱困境之日,却是出版家灾难临头之时。1952年“三反五反”甫一开始,他就中箭落马,关进小黑屋,成了“大老虎”。从小黑屋中出来后,被清除出党,行政职务一抹到底。

让人惊奇的却是在这样的逆境中,他又“华丽”转身,成为“红色写手”,成了“畅销书作家的老祖宗”。他记述说:“我觉得与其退避三舍不如主动进取,看到报上登载的战斗英雄吴运铎的长篇事迹,很受感动,就跑去找他,要帮他整理革命回忆录,于是就有了那本轰动一时的《把一切献给党》。当时的文艺作品主要是反映穷人如何翻身、婚姻如何自由的,人们还很少看到胜利是怎样获得的、共产党员是怎样战斗的一类题材,吴运铎的奋斗历程,正好填补了这个缺口,因此书一出来,不胫而走,几个月内,就印了几百万册,吴运铎也成为青年人崇拜的偶像。”(5)除了《毛泽东选集》,它算得上20世纪50年代的第一畅销书。除此而外,《我的一家》、《胸中自有雄兵百万》、《赵一曼》、《方志敏战斗的一生》、《革命母亲夏娘娘》都出自他的手笔,都曾经风靡一时。

四、一桩惊天的大案

1957年反右运动何先生又中了“阳谋”。因为出版了刘宾雁的《本报内部消息》,何先生被定为右派。定案会上,一个个右派上台表态,痛哭流涕,表示悔改,他却一动不动地呆坐着。几次催他发言,他都毫无反应,最后才说了一句:“无话可说。”结果引起公愤,在众人看来,这简直就是茅坑里的石头,又臭又硬。整座大楼立时沸腾起来,一片“打倒”、“严惩”的怒吼,楼道里、楼梯上,糊满了声讨的大字报。“运动中我没有说话的自由,现在连不说话的自由都没有了,一个身处政治漩涡中的人,想保持沉默的权利都是没有的。”

但真正让何先生跌到人生谷底的,却是他卷入的一桩惊天大案。之所以说“惊天”,是因为此案的两大主角牵涉到今上的两位父亲:一位是生身父亲习仲勋;一位是精神教父毛泽东。这桩大案就是牵涉万余人的当代文字狱、被毛钦定为“利用小说进行反党,这是一大发明”的《刘志丹》案。《刘志丹》早就列为工人出版社的选题。支部书记王勉思找到刘志丹的亲属李建彤(刘志丹弟媳,刘索拉母亲)组稿,李先推辞说“水平不够”,王勉思就以“合作”的名义陪她去老区采访,直到她写出部分初稿,社里才决定派何先生来修改、定稿。他自述说:“社里把我的情况向李建彤说清楚了,她同意我做《刘志丹》的责任编辑,事实证明,她很有眼光。《刘志丹》初稿有20多万字,排印出校样后送刘志丹的老朋友,担任过陕甘苏维埃主席的习仲勋审查,习两次提出‘改稿指示’,说要把小说写成‘中国革命的缩影’‘毛泽东思想的缩影’‘时代的缩影’,还要‘把陕北写成长征的落脚点和抗战的出发点’。一句话,定要把一部普通的革命故事拔高成史诗一类的鸿篇巨制。这实在超出我的能力,可李建彤却大受鼓舞,……主管意识形态的周扬对《刘志丹》评价很高,《中国青年报》《光明日报》《工人日报》也在出版前夕抢先连载,可时任云南省委书记的阎红彦却火了,他给寄校样的李建彤回信,只有两句话:‘此书我不同意出版,应该经过中央讨论。’还一状告到康生那里。于是康生就给毛泽东告密,说《刘志丹》为高岗翻案……专案组认为,李建彤只是傀儡,小说的实际作者是刘景范、习仲勋。如此扩大化,就有了‘习仲勋、刘景范、贾拓夫’,株连了100多位将军,连彭德怀也被扯了进去……习仲勋关了8年,刘景范关了7年,(原国家经委副主任贾拓夫,曾被毛誉为‘党内的贾宝玉’、‘陕北才子’的传奇人物,被迫害致死)……《刘志丹》案,使我对文学彻底失去了兴趣,对历史也产生了虚无感。”(7)

因《刘志丹》获罪于天,他被发配到山东成武。十四年中,没有留下一个字,且被红卫兵用板凳肉刑,几乎成了瞎子。

1978年,《工人日报》准备复刊,许多人想起何家栋,叹息道:“人是能干,可惜瞎了!”但全总书记张维桢说:“那就更应该叫他回来,一个瞎子在农村怎么生活?”

1979年右派问题被“改正”后,随着《刘志丹》一案的平反,何家栋恢复了党籍,不久被任命为工人出版社常务副社长兼副总编辑。

1983年、1984年他先后创办了《人生》月刊和《开拓》文学杂志。正如他自己坦承:“十次事情有九次失败,还有一次也站在失败者一边。”他因为在《开拓》创刊号上发表刘宾雁的《第二种忠诚》,再次遭到整肃。当时王兆国刚当中央办公厅主任,对《第二种忠诚》里关于中苏论战的部分,认为和中央精神不符合,要求把杂志收回来。何先生说:五万份杂志大部分已经发出去了,收不回来了,还有一点没发的,我们改一改,撕下一页换一下。王同意了。王兆国视察工作的路上,从广东一直到上海,连续买了几本《开拓》,都是没改的,于是火冒三丈,就派了一个工作组来。习仲勋、胡启立等一个个都在工作组的报告上画圈,又要继续派工作组,要他们做检讨。倪志福是政治局委员,就挡驾说:“别再整了,整得人家已经家破人亡了,算了吧。这才挡住。以后倪志福见我还说,我保了你三回。”(8)何因此告老还乡,提前离休。

五、一生的真正事业

离休之后的1988年3月,何老带领陈子明、王军涛等人接办《经济学周报》。“从这时开始,我和子明、军涛等人才有了思想上的交锋,在扎根民间、保持独立,不依附任何权势集团,以宪政民主为目标,推动政治体制变革的问题上,取得了共识。”书生老去,机会方来。他人生的激情再一次被点燃。“生平第一次按照自己的想法编报,那是一次充满激情——欢乐和痛苦的经历。”(9)一年余时间,《经济学周报》异军突起,面貌焕然一新。到1989年初,“南有《导报》,北有《周报》”的说法已经流传开来。可惜的是,他恰巧主编了64期,1989年6月11日报纸被封。

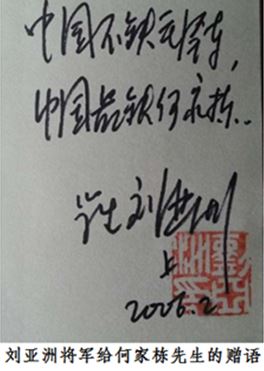

“八九”之后,他的痛苦可能更不为人知。面对一拨拨上门讨教的青年,他常常要把他内心深处的绝望小心翼翼地藏起来。他寄希望于青年,甘愿为人梯、做发现者。“我的兴趣是做发现者,不是做干预者。至于发现的是流星还是行星,或者不过是一团鬼火,对我并不重要。”甘为人梯、乐于发现的同时,“一二九一代”、“四五一代”和“八九一代”的思想在他那里奇异地融汇在一起,形成了他晚年独特的思考和文字。他写下《当前“中国问题”研究的三种进路》、《社会民主主义在中国》、《社会阶层分析与政治稳定研究》、《灰色的民主和金色的妥协》、《不要鹦鹉学舌——揭开“亚洲价值观”源流之谜》、《重建文明模式》、《关于刘亚洲战略思维及其批评的联想》、《丁家班的中宣部》、《重塑政治合法性》、《世纪中国的“新道统”——从梁启超到李慎之》、《后现代派如何挪用现代性话语》、《论中国革命及其反对派》、《民主在中国的本土资源》、《宪政三元:自由、自治、民主》、《中国问题语境下的主义之争》等一系列文章。他的文字简朴、洗练,使得他的思想更具历史和人性的穿透力。他在人生的晚期,再一次飞跃,从一个知名的老报人成为世纪之交中国著名的思想家、自由主义的领军人物之一。恰如余世存所赞誉:“(他晚年发出的声音)是金石檄文,是黄钟大吕,是大海潮,是狮子吼,是大光明。”

……三年前,我再次起意为他出一本传记,让这个写过很多人物传记的人,本人也当一回传主。我问他的夫人陈蓓,这位当年北大的高材生、资产阶级出身的小姐:“您嫁给何老,后悔吗?”

没有料到的是,她毫不犹豫地说:“从不后悔!”

“为什么?”

“这个人热忱。”

我当时心仪的给何老写传记的作者是高瑜老师,但是不久,高老师不幸丧夫。(我问高瑜:“您嫁给老赵,亏不亏啊?”“亏啊,亏死了!不过,老赵这个人,受过我太多的拖累。”)我心想:等等吧。不料几个月后,高瑜却再次走进了文字狱,继续着她的传奇……

如今何老寂寂逝去十年,前往祭奠的亲人中,没有看到陈蓓老师。愿她健康!我想借此向她致歉的是,至今我都没有更好的机会给高瑜提出写作《何家栋传》的提议。

今夜漫长,今夜黑暗。我坐在华府友人家的后院,想起何家栋先生。

想起陈蓓所说的那两个字,是啊,这是一个热忱的生命,虽无生荣,亦无死哀,但一个不停燃烧了80余年的生命,本身就是奇迹,以其自身的光亮,让我们内心的黑暗无处遁形。

又想起1995年夏天,在北京召开世界妇女大会。那次大会,希拉里?克林顿带领数十国政府代表团大闹怀柔。我无缘无故“二进宫”,在看守所关了一周后,又被三名警察押送回老家,心情沮丧至极。不久接到何先生的来信,安慰我说:“年少不闯祸,老来必定是个混蛋。”这个命题其实并不是实证的真理,但是它的否命题却时时警醒我:年少闯祸,老来未必不是混蛋!

这样想时,“从何处来、到何处去”不再是一个终极问题,而就是答案。

2016年10月16夜写于华府

注释:

(1)杜光:《何家栋的尊严》

(2)廖亦武:《职业革命家何家栋》

(3)同上

(4)同上

(5)何家栋:《我的同事王勉思》

(6)同上

(7)同上

(8)何家栋遗稿:《刘宾雁与共产党》

(9)何家栋:《我和子明、军涛的合作——在失败中坚持从失败中学习》

《中国人权双周刊》2016年10月28日