1、

塔泽仁波切圆寂了。

这个消息,最先是远在他国的Dechen La告诉我的。一时,我只会说“是吗?是吗?”前不久,在网上见到他最近的照片,坐在轮椅上,手举流亡藏人第二代传递的自由火炬。看上去,他的身体十分衰竭,这令我意外而且难过。记忆中,是他在以往岁月里的几张照片:穿袈裟时,是塔尔寺形象威仪的主持;穿俗装时,是卓尔不群的安多男人;当他跟嘉瓦仁波切在一起,他是年长13岁的兄长,慈爱中饱含恭敬。

而他对我,可以说意义非凡,因为他是影响我或者说启蒙我的人。确切地说,是他写的那本书,对我的影响太深了。那本书,我最早看到应是1990年,当时我刚刚回到拉萨,是一个已被汉化得对自己民族的历史和文化几无所知的年轻人。那本书,在我以及境内许多藏人当时的阅读范围内,是我们能够读到的第一本译成中文的西藏人写真实西藏的书。从那时起,那本书被我视为珍宝,走到哪里都要带在身边。

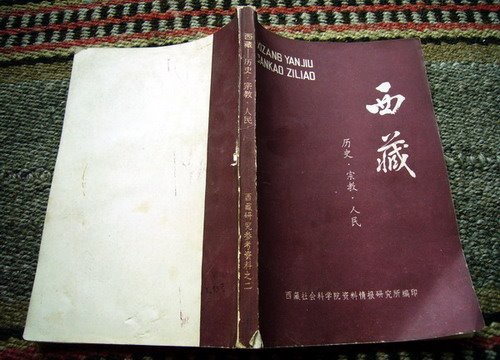

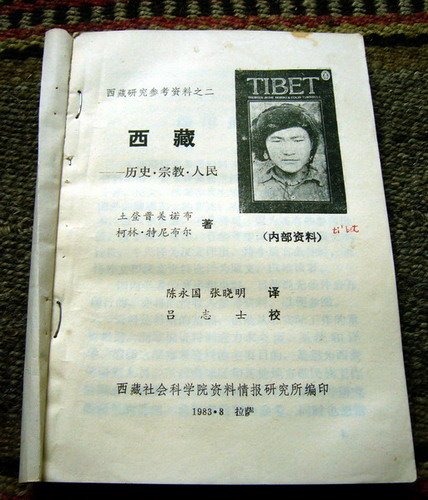

那是一本设计简单、印刷粗糙的书,名为《西藏——历史•宗教•人民》,现在,此刻,就在我的手边,又被格外珍视地翻开,并与诸位分享。

2、

记得1998年的元旦之夜,在布达拉宫背后不远处的某个院落,亲人们已安睡,我在灯下翻开读过许多遍的三本书,写下这样的感受:

“……我再度百感交集地闻到了西藏的气息。那是芬芳中的芬芳,梦幻中的梦幻,啜泣中的啜泣。——我的意思是,我人在西藏,却往往只能在那样的书中看见真正的西藏。”

“……显而易见,它们是那遍布雪域的壮美或朴素的建筑中(不少已沦为废墟)难以计数的、又长又窄的、被一根结实而污黑的牛皮绳紧紧捆扎的纸张坚韧、笔迹清晰却似亘古流传下来的所有典籍的精粹、扼要和浓缩;另外,它们尤其是一段重要的过去的记忆。这记忆太多了,太重了,这记忆的比重、体积和价值,随着时间的流逝非但不曾减弱半分,反而像发了酵似的,渐渐地充满了整个有形和无形的空间,当我们——尤其是像我们这些在生命的最初,并未得到过故乡那醇厚而甘甜的乳汁哺育的人——呱呱坠地,就不偏不倚地‘啪’地打在了身体里最柔软的那个地方,随着成长,日渐深刻,一如难以愈合的伤痕。”

那三本书是:塔泽仁波切写的《西藏——历史•宗教•人民》;尊者达赖喇嘛的自传《流亡中的自在》;以及美国人约翰•F•艾夫唐写的《雪域境外流亡记》。当然,我说的都是中文译本。

3、

不知道有多少人听说过塔泽仁波切写的那本书。更不知道塔泽仁波切本人是否见到过那本书。甚至,他会不会知道用藏文、梵文和英文(合著者是柯林•特吕布尔)三种文字撰写的原著,英文版被翻译成中文,于1983年8月在拉萨,——是的,在拉萨出版?

中文译者是两个汉人:陈永国和张晓明,当时应该都在西藏社会科学院工作。如今陈在何处,无从打听,不过从网上搜索来看,他翻译过一些藏学著作。至于张,乃是中共涉藏喉舌《中国西藏》杂志的主编。意味深长的是,他们翻译塔泽仁波切的书,目的在于“以备批判”,因此书中注明是“内部资料”,言下之意即不能对外流通。

很难揣度当时西藏官方学界的心思,或许跟自我感觉甚好的中共官员一样,以为被“解放”的西藏人民都对“旧西藏”怀有不共戴天之仇,都对“新西藏”充满感恩戴德之情,为了更好地认清“旧西藏”的本质,需要进一步地提高思想认识,加强理论水平。总之,西藏社会科学院曾在1980年代翻译出版《西藏研究参考资料》系列书籍,包括国际藏学家的研究论著,他们被认为是“侵略西藏的帝国主义分子”,其著述是“很好的反面教材”;以及流亡藏人的史记或传记,他们被说成是“叛国外逃的反动大农奴主”,“打着西藏学者的幌子,在某些人当中,就具有较大的欺骗性”。

这些书虽然全都注明“内部资料”,但仅在拉萨,我就了解到,凡藏、汉文人学者,几乎人手一本。而且,事实上,如果有关系,还可以去社科院资料室以低廉的价格,买到这些“内部资料”,全都是不可估量的好书,让我如获至宝。无论如何,我要感谢所有的译者和西藏社科院。无论如何,我要感谢上世纪八十年代上、中期,那时候,似乎既可以出版社会主义的“香花”以作宣传,还可以出版各种各样的“毒草”以供“批判”。正是这些“批判资料”,使我逐渐地蜕胎换骨,看来确实具有“欺骗性”。

4、

不止我一个,在一些如我一样用中文写作的藏人当中,塔泽仁波切的那本书潜移默化地影响着我们,我多次在许多文章中看到过或隐或显的痕迹。有的人会一段段地摘录,有的人则学习用书中的视角来阐释。对于如我一样在西藏巨变中成长以及丧失的人来说,当我们或多或少地意识到,渴求着,寻觅时,如塔泽仁波切的那本书——他说他的写作目的“只想表现一个西藏人对西藏的真正理解——恰是“故乡那醇厚而甘甜的乳汁”。

多么难忘遍布书中的那些深邃、真切而伤怀的文字啊。比如:

“……西藏不是圣贤或奇迹的国土。西藏是皈依宗教道路的人民的国土,他们不是痛苦地履行义务,而是充满热情和极大的欢乐遵循这条道路。在这片国土上只要我们希望,我们就能得到观世音的保佑。如果这就是奇迹,那么西藏就是一个充满奇迹的地方,因为观世音总是不断地显圣,引导和帮助我们。”

“……然而,由于某种不幸的原因,使我们宗教努力成为可能的西藏生活状况改变了。其变化悲惨而剧烈,把我们拖进了一个异常的世界中。在那个世界上,一点金银就胜过终生的宗教思想;在那个世界上,政治权术超过了宗教的虔诚;在那个世界上,人的理想、目标和全部生活都集中于这个暂时星球的现实存在上;在那个世界上,上述的观点被认为比通过宗教的彻悟使生命获得解脱更‘通情达理’。……悲剧就在于我们现在仍然有信仰,但我们却无法挽回地生活在一个没有信仰的世界里。”

而且,他依循西藏传统典籍的形式,在每一章之前都加上一节佛经、一段典故、一句遗训、一首谚语,甚至18世纪时来拉萨传教的一位天主教神父的记录、六世达赖喇嘛仓央嘉措的诗歌,如同偈语或颂辞,读起来是那么优美,铭记在心。比如第十六章“外强角逐场”的开头即是《玛尼 噶奔》中的经文:

“歇息吧,我忠实的人民;

放心吧,我可爱的雪域。

总有一天我要回来,

以一千个不同的形体

带来帮助和慰藉。”

5、

身为第一代流亡藏人,塔泽仁波切在书中倾诉了对故土的无尽思念和深情:

“……我知道,对于我们这些不得不离开西藏的人来说,不能看到西藏的崇山峻岭,感觉不到家乡的微风,呼吸不到清新的空气是真正的损失。是乡村把我们的思想变得内向。在西藏,我们不仅生活在世界之中,而且和周围的世界融为一体,西藏本身看来就是我们祝福的一部分。”

然而,漫长的流亡岁月,却让许许多多流亡中的藏人空怀对故土的无尽思念和深情。遥想不得不在异国他乡踏上解脱之路的塔泽仁波切,我仿佛看见了他在书中描述的一个美丽的、悲哀的场景:

“传说米拉日巴死去时,天空中的乌云出现了奇妙的情景,神祗们降临到大地上,在人们中行走,哭泣的神落下了眼泪的花朵……”

谨以此文纪念塔泽仁波切!

2008-9-7,北京

文章来源:看不见的西藏~唯色

2008年9月7日星期日