文 / 乔万尼 · 萨托利

在我看来,民主就是西方式的民主。也就是说,我在这本书中所谈的,始终是自由主义民主。我强调了“民主”不过是“自由主义民主”的简写,自由状态首先出现,现代民主制度则是在经过“自由化”以后才进入现实世界的。我的观点是否有狭隘和片面之嫌?我是否忽略了一些事情,忽略了现实世界的某些部分?这就是我在本章所要讨论的两个问题。

我坚持自由主义的民主观。如果这是个狭隘甚至片面的观点,那么一定还存在着另一种观点,一种非自由主义的民主观。有这样的观点吗?当然,这个问题是针对那些领导群伦的作家、那些创造历史的思想家提出来的。谈到非自由主义的民主,大家便会想到马克思。不过卢梭也经常被引入画面。

卢梭画像

那就先谈谈 卢梭 。能够说他提供了一种相反的理想、一种否定自由主义民主理想的理想吗?如果这样提出问题,我们可能倾向于作出肯定的回答。但是如果我们更准确地问,卢梭是否设想并提出过一种无自由的民主,一种不以自由—特别是确实受到自由主义维护的、“受法律保护的自由”—为价值的民主,那么回答毫不含糊是否定的。请回忆一下卢梭为他的理想城邦提出的问题:“找到一种结合方式,它将捍卫和保护其中的每个成员,在这种结合中,个人在把自已同所有其他人结合在一起的同时,仍将只服从他自己,仍像过去一样自由。”我改为着重体的词一捍卫、保护、个人、服从他自已、自由——都是自由主义人生观的基本概念。此外,当卢梭在《社会契约论》中给自己提出“在所有的利益中,是什么明确构成了最大的利益,因而也是一切立法的目标呢?”这个问题时,他的回答是:“这可以归结为两个原则性的目标:自由和平等。”对于卢梭来说,后一目标就包含在前一个目标之中,他说,人们应当追求平等,“因为没有它自由就无法存在”。

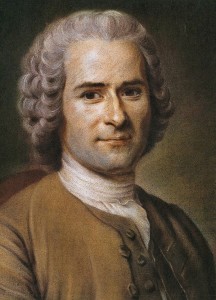

社会契约论

没有丝毫证据支持这样的看法:由于公意的概念,卢梭使“民主的标准变成了把它作为目标本身去实现”,因而为民主提出了另一种解释,一种非自由主义民主的解释。塔尔蒙把极权主义民主之父的帽子扣在卢梭头上但这是出人预料的后果,当然也是一种更具普遍性的完美主义模式的产物。凡是当卢梭被打扮成一个非自由主义民主的理论家时,实际上被打扮的总是他理论中的漏洞。为了对卢梭公平起见,应当补充说,他的一些所谓的错误,往往都是他的解释者的错误。正是大约二百年之后的我们,把仅仅为一个同质性的小共同体提出的设想的历史内容抽空,从而夸大了卢梭学说的弱点。根据卢梭本人的学说,他为民主指定的位置,也就是孟德斯鸠为宪政制度指定的位置。这当然是两种十分不同的解决方式,但目标完全一样:保护个人自由,使其免受压迫。卢梭的确要让直接民主取代自由主义的制度安排,但卢梭毫不犹豫地强调,他的民主不适用于大国,因此我们只能从他的前提得出结论说,就巨大的共和国而言,我们别无选择:无效的和不安全的方式,即自由主义的安排,总比一无所有好一些。如果有人想概括卢梭的证词,那他的概括必须受到这个结论的制约。

我们还有个 马克思 要谈。这里我打算把分析限于马克思的理想,在下节再评论理想和手段的关系。马克思的美好社会—他所说的完全的共产主义,或纯粹的共产主义—是否表达了一种相反的理想呢?让我把回答放到分析的最后去说。首先只须指出,马克思的自由观肯定不是自由主义的自由观,尽管他也追求自由,当然是“绝对的”自由。他的理想社会(共产主义)代表着一个纯粹的无限自由主义社会的极端版本。

马克思画像

为了揭示马克思这一终极看法中许多带有根本性的错综复杂的问题,最好从他如何理解民主说起。直到马克思在1845年皈依共产主义之前,他一直是在恰当地使用民主一词(按其标准含义)。但在1845年之后,马克思的用法变得模糊不清了。在他的理论著作中,这个词很少出现,但有一点是清楚的,在马克思看来,“民主”不如“共产主义”。使马克思感到不安的大概是民主(democracy)中包含着“kratos”(统治),即权力,而共产主义是没有权力的:从字面上看,共产主义(communism)是一种共同体状态(state of commonality),一种共同生存,在这种状态之下,统治已消亡得一干二净。于是强调的重心转向民主与一种受国家支配的社会、特别是与“资产阶级民主”—一种仍然压迫无产阶级的状态—的一致性。另一方面,在针对一般大众而写的通俗文章中,马克思继续不但从积极的意义上,而且从共产主义近义词的意义上,使用“民主”一词。1848年的《共产党宣言》和1871的《法兰西内战》都属于这种情况。这恰好成了对马克思主义政治教程影响重大的两部著作,不光是因为它们都属于马克思生前相对较少的出版物之一,也因为它们是成熟的、“官方认可的”马克思勾画其理想社会特征的仅有的著作。基于所有这些考虑,可以恰当地得出结论说,马克思并没有完全把“民主”开除出局,并且在一些重要时刻,他还将其作为一个描述其理想的可以接受的词。

共产党宣言

在《共产党宣言》中,可以找到马克思对其理想的标准说明,在这里,“民主”被定义为“一个联合体,在那里,每个人的自由发展是一切人的自由发展的条件”。我们该如何解释这一表述?《共产党宣言》大体上是以清晰明了的语言,表达了马克思和恩格斯在1845年至1846年的《德意志意识形态》中十分艰涩的思想,因此让我先来看看这份文献。可以使《共产党宣言》中的表述得到澄清的段落是:“在共产主义社会里,任何人都没有特殊的活动范围,而是都可以在任何部门内发展,社会调节着整个生产,因而使我有可能随我自己的兴趣今天干这事,明天干那事,上午打猎,下午捕鱼,傍晚从事畜牧,晚饭后从事批判,这样就不会使我老是一个猎人、渔夫、牧人或批判者。”无疑,在这段话里,未来世界被描述为一个没有武器、无限自由的光明国度。这是不是年轻人的天真?很难这样说,因为这段话的实质在于劳动分工,并肯定了自由(充分的和真正的自由)也要求有思想家的马克思,他的主要工作范围是预测政治的自然消亡。他相信,他的经济手术一旦大功告成,人从备受煎熬的一切病症中的康复便会自然而然地发生。他的期待是,“当阶级差别在发展进程中消失而全部生产集中在联合起来的个人的手里的时候,公共权力就失去政治性质。”人们可以说,在政治事务上马克思是个头脑简单的人;而我则要说,正是由于这个原因,马克思的理想是无可救药地简单。共产主义充其量不过是纯粹而又简单的“和谐的民众”。如果把共产主义称为“共产主义民主”(至少作为一个时髦用语,马克思会同意这种说法),那么也可以说,马克思是在追求一种无国家的、自治的和没有强制的民主,它没有权力问题,没有任何形式的分歧或冲突,没有纵向结构,一言以蔽之,他追求的是对共同生活的最原始、最简单、田园诗般的管理方式。

马克思基本上是从异化的对立面来理解自由,即它是对异化的克服,他的无限自由主义是超政治的,但无法由此确定的问题是,马克思是从个人主义还是集体主义的角度理解自由……只要指出一点就够了:通过一种辩证的处理、一种辩证的扬弃,个人能够被提升为一个类,这种扬弃的含义或者是个人在那个类中“被消灭”(这是集体主义的理解),或者是以更高级的方式在其中得到“提升”和“维持”(这是反集体主义的解释)。当然,也可以两者兼得。

马克思坚持把人理解为“类存在”,凡是在需要用这种人类学去维护一幅无国家的、功能协调的社会景象时,他总是如此。但是,他关于人的“经济解放”的理想一旦采取了非常不同的特征,这个问题立刻被弃之不顾了。集体主义人类学的规则应当是,个人服从整体—这不是马克思的规则或标准。在《哥达纲领批判》中,马克思提到三条标准:(1)各取所需;(2)按劳分配;(3)各尽所能。第一个标准,各取所需,据说是“完全的共产主义”,在这个社会里,不再有任何形式的匮乏,因此只适用于某种遥远的最后状态。它或者算不上是一个标准,因为它不过是说,在供应充足的条件下,在供大于求的情况下,不再有任何分配问题;每个人都可以从社会消费品总量中随意拿取,因为它们的数量要大于全体所需。另两个标准则更像样一些。我们既已讨论了劳动价值原理一一按劳分配的公式是这一原理的正确表述,让我简单强调一下,、这才是马克思货真价实的分配标准。所以如此、不仅是因为它代表着马克思经济学说的基础,而且就像我们知道的那样、它是在一切匮乏告终、因此有可能做到(根据需要)随意拿取的遥远未来降临之前,惟一适用的标准。另一个有意思的问题是:我们该如何理解各尽所能这条标准呢?可以使这条标准的含义说明很多问题的解释是,它并不限于向共产主义转变的过程;而马克思却是将它明确地安排给“完全的共产主义”的。这个公式是说、甚至当这个过程结束时,人们的能力仍有所不同。这又意味着个人也有所不同。事实是,有一条货真价实的集体主义公式,即各尽所能,造福全体(from each what benefits the whole),是一个马克思从未主张、甚至从未暗示过的标准。对马克思这三个标准可以有各种解读——劳动价值、满足需求、按照能力,但是没有一种合乎情理的理解会支持这个集体主义的、服务整体的公式。

我是否要得出结论说,马克思说到底是个——即使是不自觉的——“个人主义者”呢?否。这样的解释有点太离谱了。马克思在年轻时吸收了浪漫主义和黑格尔有机论的信息,而且在我看来几乎没有什么疑问的是,自始至终支撑着马克思的理想社会的人类学,有着一种有机的或“有机体论”的烙印。马克思不懈地跟无政府主义理想和无政府主义的无限自由观作战。但是马克思也批评“原始共产主义”,因为“它从一切方面否定了人的个性”,粗暴地置人的才能于不顾”。如果不依靠一种有机形态,这样的旅行是难以进行下去的。不过,即使有这样的基础,对于马克思来说,也没有理由把共产主义理解成一个千人一面或追求千人一面的社会。他大可以(不必担心顺从了无政府主义的观点)把共产主义社会理解为一个有差别的个人组成的社会。如果对这个有机整体作辩证的处理,情况就更是如此。正如已经指出的,辩证的扬弃一举完成了两件事情:一个消灭行动,它驱除了自我主义中的那个自我;一个提升行动,它使自我愉快地结合到他人中间去。因此,马克思的社会中的个人,不同于粗糙的或原始的共产主义中的前辈,他仍然是一个个体。马克思的美好社会并不号召“一致的平等”,相反,它是一个使人类的所有潜能终于“获得解放”的社会,一个人类历史上第一次做到使人的自由创造性不受限制的社会。像科拉克夫斯基准确总结的那样,“社会主义的首要任务,是把每一个人的潜在能力解放出来,使他的个人能力在社会背景下得到最大限度的发展。”

但是,即使我们承认所有这一切,我们仍然只是得到了一种有机的个人主义,它跟自由主义的个人主义毫不相干。因此正确的结论似乎是,马克思能够持有一种最极端形式的无限自由的理想,它不同于无政府主义的理想,因为他的无限自由主义是有机性的。

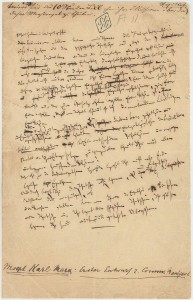

马克思共产党宣言手稿

现在我们可以评价一下马克思的相反的理想了。首先,马克思反对作为国家的民主和资产阶级民主,但他准备同意,共产主义是“完全的民主”。其次,马克思与自由主义的自由作战,但他是打着一种无限大的自由的旗号,并且是为了这种自由而作战。第三,马克思反对自由主义的(经济)自由——占有的自由,交换的自由,等等,明确的是因为在他看来它们是奴役的形式。当我们从否定转向积极的理想时,马克思的美好社会是一种由经济上的充足供应作为制度保证的、无国家的、自发和谐的共同体。从政治角度看,(共产主义)是通过政治的消亡而取得彻底的自由。从经济上说,彻底的自由是通过从一切经济限制中解放出来而获得的——这很接近于说,问题的解决取决于经济的消失。当然,如果没了“必要性”,没了匮乏,没了需求,没了劳动(疲劳、努力、受苦),经济王国自然也会像政治王国一样消亡。

随着一切事情的融化和消亡,留给我们的便只有一个天堂般的城邦了。这种相反的理想实际上成了一个超级理想(supratidal),它高高翱翔在它所反对的理想之上。尘世无法和天堂比高下。为了比出高下,我们必须问:如何使马克思这个超级理想从天堂降临人间?也就是说,利用什么手段和方法,才能让马克思的天上城邦变成一个地上城邦?在转入下一节对这个问题的讨论之前,应当强调的一点是,马克思的这个美好社会,是一个解放过程的产物,而不是平等化的产物。在马克思那里,平等从来不是这一进程的动力;它只是一种必要、一种隐含的意义。他的救世观透露的信息是无限自由,而不是绝对平等。马克思提出的相反的理想,是最极端和千禧年形式的无限自由的理想。今天,颂扬无自由的美好人生观的作家、那些准备牺牲自由换取平等的作家为数众多。但他们无法从马克思那里拿到学历证书。马克思肯定拒绝自由主义民主,但他是以彻底自由,以解脱了一切、在所有事情上享有绝对自由的人民的名义,并为了这样的自由和人民,才这样做的。

本文摘自 冯克利 阎克文译,(美)乔万尼·萨托利:《民主新论》,上海:上海人民出版社2008年版。稍有改动。