十年前(2008年)我在台北出版了我的第一本书,自传体的《上校的儿子》,七年后的2015年,北京的文史出版社帮我在大陆也出版了这本书。之后,很多大陆朋友讶异这本书怎么会通过审查的?因为这是一本谈台湾外省人第二代的心路历程,对故国的思念,对父母的怀念,对1949年的伤恸,对于两岸亲人的处境,对自己家人的未来,感叹几代人的飘泊离散,看不见未来可以有一个定点,盼望有一天我们这艘飘泊了七十年的舟终于可以下锚,说“嗨!总算是到了头了!”然后,带着家人上了岸,不管是北国风光,还是江南烟雨,可以安稳地、喜乐地落户,有了自己的家,自己的国,从此不再有乡愁,也不再有恐惧。想像中,我像民初的一个老头,穿着旧长袍,戴着瓜皮帽,抽着旱烟,喝着浓茶,坐在四合院里,看着自己的妻儿孙子女,那满足幸福的味儿,好像几千年来,咱中国人就该是这副模样。

在《上校的儿子》里的一篇〈也谈张爱玲和我的母亲〉中,我这么说:“一九四五年四月,日军占领中国半壁江山已经接近八年,再过四个多月日本就要投降了。那时张爱玲二十四岁,在上海日据沦陷区写的作品:‘晚烟里,上海的边疆微微起伏,虽没有山也像是层峦叠嶂。我想到许多人的命运,连我在内的,有一种郁郁苍苍的身世之感。’一九四五年的以后六十年,我在台北看山,阳明山、纱帽山、七星山、大屯山……,在台北的北疆起伏,青山绿水,山中有岭,岭后有山,山往下落成丘陵,起伏绵延,幅员辽阔,再往北走,就接着大海。雨天,山峦沉在云烟里。我自幼家在阳明山脚下的芝山岩,一九九一年回国后住在距离芝山岩四五公里的天母,逢到雨天有闲我就走进山中,稠密的山林里,浓荫高大的相思树林间歇远远地隔着火红的野樱花树,在云雾细雨里看深谷、听涧水蝉鸣,自有一种静谧中的喜悦。一九四九年我的父母离开大陆到今天,我想到许多人的命运,我的父母,我在大陆家乡的哥哥、亲戚,我的妹妹与弟弟的家庭,我自己家庭里的妻与儿子们,妻的父母与她的姐弟,看到了三代的身世。……不知为什么这几年台北给我孤岛的感觉,像一九四一年租界沦陷前的上海。”又说:“想到上海,是我妈一九五○年离开中国的城市,我妈和张爱玲的生死几乎同年,长的不像,但是味道像,那个年代的女人都有那股味道,穿着蓝布旗袍,上了淡粧,抱着穿着厚袄子的孩子照相,甜蜜安宁中看出乱世中淡淡的哀愁,一个古老的国家在动乱中离开传统走近现代的最后美感。”

我妈是四川成都人,我外公是个屠户,所以我家几代都习惯性地吃蹄膀、回锅肉、红油抄手,我太太也继承了我妈妈的部分手艺,我的儿子们这一代也跟着吃蹄膀、回锅肉、红油抄手。妈妈一九四○年前后从成都到了上海,学到新生活方式,比如说穿旗袍、高跟鞋、跳舞、抽烟、打麻将。男人对她来说是惟一的依靠。一九四九年,爸爸是军统局下的一个警察,在混乱中先逃到台湾,妈妈带着三个孩子在苏北,路子怎么走?她只有一个人先到香港,再想办法在台湾找到我爸,等时局平定,就回来接孩子。过了四十几年,两岸从来没平静,三个孩子,也就是我哥哥,在大跃进时都饿死了。我妈到死咱们没让她知道,她心里可能明白,也装了一辈子。妈妈一九九四年年底在旧金山过世,活了七十三岁,我从台北携长子赶去,看到棺椁里躺着的母亲,摸着她冰冻的脸和手,我号啕大哭,在地上打滚。火化后我带回一小瓶骨灰,现在放在我家的酒柜里,靠近妈年轻的照片边上。我妈葬在洛杉矶,每次去扫墓,在洛杉矶一大片整齐的山坡墓园里,看到我妈的名字居然会平躺在一小块黑色大理石上,无法想像她当年在四川、南京、上海、香港、台湾、再到陌生的美国,这么长的岁月她也熬过来了。妈妈走了以后,这二十多年来,我觉得从来没有离开过她,妈妈一直在我身边、在我心里。爸爸六年前过世,爸爸的名字也平躺在在妈妈的名字旁边了。以前父母都在的日子,过年除夕夜,晚饭前,爸爸都会失声哭泣,想念他在乱世中过世的母亲,也就是我的奶奶。到了这几年,我在除夕夜,我也开始想着我的父母,不禁泫然欲泣。

四十多年前,每年春节除夕、大年初一,爸爸带着我们孩子们在台北芝山岩的院子里烧纸钱,熊熊火光印在爸爸和我们的脸颊上,爸爸口中念念有词,说“杨家祖先来拿钱哟、杨家祖先来拿钱哟……”,我们孩子们跟着一起念。那时,我常想,咱苏北爷爷奶奶的灵魂怎么能飞越遥远的台湾海峡找到咱们家呢?更不用说外公外婆要沿着长江一路飞过来,而且,还要飞回去呢!那是我家最幸福的十几年,正是大陆文革的时候。到我大学快毕业时,爸爸告诉我,要去美国,而且不必回来了,我才知道,原来爸爸从来不认为共产党会放弃攻台,而杨家的后裔要再逃,逃出一个靠着台湾海峡围起来的“围城”。以后,我们家就慢慢地开始往近代中国人共同的离散命运行去了。

去年(2017年),台北一位中年女教授告诉我:“这两年,常有大祸临头的感觉。”她和我一样是外省第二代,也就是说父母中至少一位是从1949年国共内战中国民党失败后迁徙来台的。她说的,就是外省人其实一直没有忘记的1948年长春围城的大祸临头之感。而在我的一些本省籍朋友中,包括几位绿营教授,虽然偶尔对时局感到不安,却没有像我们一些外省人中有这么强烈的、接近痛苦的情感。搞台独的人不像我们外省人那么怕共产党,真是令人意外,可能是台湾是他们的,反正共产党来了,了不起“一国两制”,可以当特首又能继续拥有地产商业,说不准,地价房价会涨个几倍呢!所以,看他们一面靠着美国拉拢,一面和共产党逆水行舟,偶尔眉来眼去,说几句让共产党气得跳脚又啼笑皆非的“格言”。他们演的这齣戏还真不是咱们外省人能演出的,咱外省人和共产党及大陆同胞是真心合意地要好好建设中华民族的未来,但是外省人失去了政权,又普遍没有在还算承平的时代搞点房地产弄点油水,相信清廉政府,又老是等候着蒋氏父子带咱们回大陆,结果近年来外省人普遍没权没财,于是不论共产党、台独、美国、日本都看不上眼了。这两年来,许多外省人成了民进党执政下的“新遗民”,情绪不是过于激动,就是太过低落,但是一点办法没有。

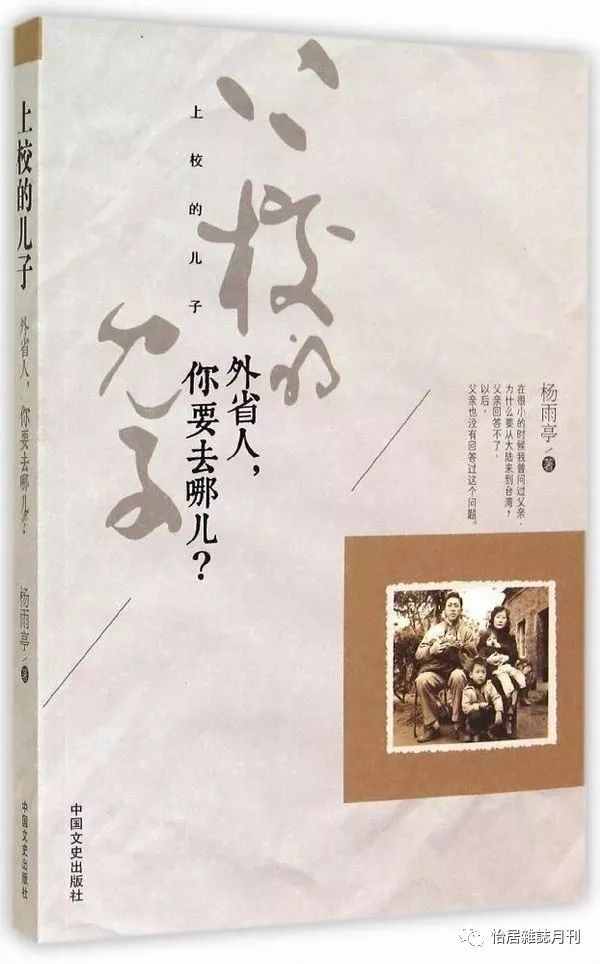

妈妈和我们儿女们1960年

这些年来,我们的痛苦是什么呢?是真的感到中华民国可能有一天会结束了,也就是说,要亡国了。我们父母1949年仓皇离开祖国,在蒋介石带领下,在台湾勉强撑起了一个局面,升起了中华民国的国旗,国没有亡,还硬是仗着毛主席“倒行逆施”大搞政治运动的三十年,咱台湾称机从小资产阶级搞到资本主义,居然走出了一个活局。后来台湾的中小企业在1980年代勇敢地(其实多数是不合法地,所以说是“勇敢地”)去大陆配合共产党改革开放,许多赚了钱,也带动了大陆的民间经济。文革后三十年,这几年,大陆改头换面,好多人穿金戴银,指点江山,于是咱台湾相形之下,又回复到小资产阶级的岛民场面了。

这两年来,当中共的飞机开始绕台飞行,辽宁号航空母舰开始接近台湾海峡,当台独年轻人到蒋介石陵寝上泼漆,民进党不断地以转型正义之名抄国民党的财产时,我们开始意识到,1949年的脚步好像又近了,我们不是要亡于台独,就是亡于共产党,只是先后的问题。原来,我们父母当年是这样的感受,在大难中,他们居然能够在几千里之外,逃离家乡,离开亲人,跑到台湾这么一个陌生的岛屿上,一住,就没回去过,等再回去,一切都人事全非了。当年来台的外省人约一百五十万人,只有六亿中国人中的千分之二点五,也就是说,一千个人中,只有三个人不到,能够离开大陆。而之后,大陆掀起土改、三反、五反、反右、大跃进、人民公社、文革,我们的父母和我们,感到自己真是大时代的幸存者。然后,我们中的相当比例出国了,一去不返,在美国生儿育女,像蒲公英的种子飘散远方,落叶,不再归根。这几年来,台湾开始有了些风雨飘摇的情形,我的亲人们在美国看我们,是不是就像1960、70年代,我们看大陆的情景呢?我们在台湾要沉沦了,而他们是另一代的幸存者。

那么,当总是要来的那一天真的来到了,我们是留呢?是走呢?留,怎么留?走,去那儿?抗战胜利以后,台湾回到祖国,1945年10月,台湾老百姓在基隆港口手中摇着中华民国小旗子,等待欢迎着国军下船。以后,有一天,会不会在基隆港口的大墙上,飘动着大型红幅“马克思主义万岁,毛泽东思想万岁,热烈欢迎中国共产党统一台湾!”咱们群众手中摇着五星小旗,在高亢的义勇军进行曲中,等待欢迎着解放军下船呢!

回忆抗战胜利以后,1946年5月西南联大宣布复员,教职员各回原校,北方文坛随着南去北归的许多文化人的加入,产生了对复兴北平文坛与建设新文艺的渴望。在《欢迎胡适之先生》等一系列文章中,对于胡适、沈从文、朱光潜、杨振声、冯至、废名等人的回归寄予极大希望,期望“把我们的文化界繁荣起来,渐渐回复到沦陷前的光荣时代”,并且“创造出一个时代的文学”,进而在“最近的将来,北平这个古城能够成为一个真正自由的民主的文化城。”沈从文、朱光潜等极力求新求变,和时间赛跑,事实上,是和国共内战赛跑,两年内,北平文坛气象一新,培养出一些有才气的新人。可是到了1948年,国共内战中中共基本掌握优势,1948年11月下旬,解放军发动平津战役,北平随即在解放军的包围之中。北平围城前后,沈从文、朱光潜等人推动的文学脱离政治的“新写作”作家群出现了分化,他们的文学阵地也先后停刊。新生代诗人穆旦、郑敏去国。萧乾在发表了文章《拟J?玛萨里克遗书》表达选择的艰难和苦闷,随后参加上海《大公报》地下党工作。1948年12月16日,胡适、陈寅恪等离开北平,六天后,梅贻琦、袁同礼、顾毓珍等乘飞机前往南京。进步青年上书文教界教授“请勿南飞”。朱光潜列在国民党政府抢救知名人士中第三位,还是留下来了。沈从文受到国民党和共产党两方面的劝说,学生李瑛、乐黛云是中共地下党员,劝阻沈从文南去,沈从文最后怀着为了儿女牺牲自我的心境留下来了。1949年1月31日,北平解放。冯至参加欢迎解放军进城的游行,李瑛参加第四野战军新闻队南下,汪曾祺参加第四野战军南下工作团。9月,沈从文在极度压力下,用刀片割破手腕,流血如注,经抢救脱险。

沈从文的痛苦,不同于抗战时期恐惧国家亡于异族,而是面临马克思列宁主义的异质文化以中国陕北民间形式的斗争样貌出现时的难以适应。沈从文等人的选择留下来,不是选择马克思主义,也不是选择共产党,而是选择与中国及中国老百姓的命运同浮沉,那即将要来的路途将有多长多久,是喜是悲皆不可知。沈从文在北平围城中体认到自己是担当着“20世纪中国最后一个浪漫派”的悲剧性角色。中国人从20、30年代漫长曲折的路途走过来,经历最艰难困苦的918之后的抗日战争,到1948年,此刻才真正地面临着旧中国社会与文化彻底崩解的时刻。沈从文在解放后民智地选择低调,不再写作,专心做博物馆里的文物研究工作,尽量避免涉入政治批判活动,虽然在文革中曾经遭受红卫兵逼迫,安排扫厕所,相对来说,受政治运动的波及深度远较那些在解放后选择高调的文化人的情形好得多,比如老舍。我想,1949年以后的27年,毛泽东和沈从文对弈的一盘棋中,两个人都心知肚明,最后,沈从文活过来了,但是他也失败了,耗尽了他的后半生。历史这样的行走,1948年底,汪曾祺、冯至、乐黛云、李瑛等人兴高采烈地参加革命,谁也想不到什么是延安来的革命的真实性。乐黛云解放之初参加土改,看见万人公审枪毙地主的场景,19岁的乐黛云的心和手剧烈地抖动,才体悟到胜利的代价是要流血的。

回到我自己的选择,当时候来临,我是会像胡适一样地离开吗?还是像沈从文在痛苦中,选择和台湾老百姓的命运同浮沉,而那即将要来的路途将有多长多久,是喜是悲皆不可知。我的一生,受到中国思想家胡适以及西方文学家杜斯陀也夫斯基、罗曼罗兰、卡缪的深刻的影响。卡缪的《异乡人》以及卡缪自身的处境,对我来说具有相当的启示性。卡缪一直处于双重的流浪之中,在他成长的法国北非殖民地阿尔及利亚以及祖国法国之间,存在着一体认同的困难。对于我来说,父母永远是我生存的根,由于飘泊的父母,我就活在永远的流浪与飘泊之中;我在寄望一个我可以回去的长江黄河的时候,同时必须照顾到养我育我的台湾。由此,如同卡缪,我也是一个永远的异乡人。我抗拒意识型态的争论,坚持基本的道德与自由价值,这样,使我在主流的政治、媒体和族群中边缘化;另一方面,我渴望一个如同汉帝国般伟大的中国出现,想望着如同春秋时代诸子百家争鸣的多元多样的文化在中国产生,这使我又成为一个热切而天真的国家统一论者。

那么,当时候来临,我将如何选择呢?我选择中国,我想望与我渴望参与建设的中国,包括台湾。于是,在这里,我脱离了卡缪的异乡人与反抗者的角色,从杜斯陀也夫斯基的救赎、罗曼罗兰的英雄理想主义,回到胡适的实证主义的、平和待人处世的道路。至于,是否会像沈从文一样,远离政治,类似博物馆里的文物研究工作最适合我?那个时候,希望,我们的自由度和安全性会高一点。毕竟,咱们中国人走过了这么长而曲折的路子,总是要学到一些教训,累积一点智慧,可以和以前稍有不同,有些进步了吧!

原载:台湾怡居杂志月刊