普林斯顿大学社会学系博士候选人;原中国经济体制改革研究所综合研究室主任

一. 国家财政能力下降说明了什么?

二. 国家与城市社会的关系: 以经济利益交换政治服从

三. “社会契约”的经济成本

四、从中央、地方政府在“社会契约”中的不同作用看改革中的中央──地方关系

【备注】

中国在本世纪最后几年中面临的两大难题是维持稳定和深化改革。这两个政策目标有一致之处,改革不深入就难有长久稳定; 但两者也有矛盾,不触动既得利益就不可能深化改革,而触动既得利益又可能动摇稳定。几乎可以说,今天中国的民众、精英比以往更关注政治、经济的稳定,“中国不能乱”的说法相当深入人心。中国的亚洲近邻和西方的主要大国也无不希望中国能保持稳定,避免动荡。然而,要了解如何才能稳定,首先要明白中国改革以来稳定是如何维持的,而这个问题恰恰是国内国际学术界不常讨论的。本文将从剖析这个问题入手,运用西方的苏联问题学者提出的一个概念──“社会契约”,来解释中国改革中的稳定的实现机制,以及这个机制的制度、经济条件。把中央─地方关系的分析纳入这个机制中,将帮助我们理解中央─地方关系不协调的机制性原因,以及为什么中央追求稳定会引致中央─地方的利益摩擦。本文的分析涉及政治、经济、社会,中央、地方、民众多个层面,以及他们之间的互动关系,笔者把注意力主要放在问题的“诊断”、而不是“处方”上。

社会主义国家的改革是对全能、全方位的集权体制的改革。中国改革以来,经济的放权是在政治集权的督导下进行的,同时,经济、政治的稳定比俄国(前苏联)要好得多。从表面上看,这颇象当年东亚一些国家和地区的威权主义模式。是不是只要中国的中央政府愿意改革,又有足够的权威,中国的改革就能渐进的推进,中国的稳定就能维系呢?这个假设不能不经检验就被视为当然的道理。最简捷的检验就是看一下中央政府在多大程度上能运用自己的政治权威去推动已决定的经济改革方案。国营部门的改革是经济改革的难关,正是在这点上,改革屡推不动。从1986年通过《破产法》又实质上被搁置,到1988年借邓小平提出“闯价格关”之机,赵紫阳建议加快企业改革,再到1991年朱熔基提出“砸三铁”,每一次决策者都意识到了改革国营部门的紧迫性,但最后却都是“雷声大雨点小”,悄然撤兵。因为这项关键性的改革遇到了国营部门员工的抵制,而政府在这种抵制面前实际上总是不得不让步。这类反复出现的让步提示我们注意三点:第一,通过政治集权形成的政府权威并非无所不能,象国营部门改革这样的事就是屡试屡议,而未敢全面发动。第二,这个政治上的威权主义政府实际上受到了社会的制约,在决策与政策实施中,国家的超脱性(state autonomy)是有限的。以国营部门的改革为例,政府有自己的政策意向,却不得不按照国营部门员工的意愿让步修正。这时候,我们看到的好像是一个施政上有所“迁就”的政府(a malleable state),而不是一个完全的威权政府(Nordlinger,in Weiner & Huntington 1987)。第三,中国大陆目前的政治经济稳定,不仅仅得益于市场化改革的进展,也得益于国营部门改革的迟缓。

从以上三点出发,我们很自然地希望更深入地了解改革中国家与社会的关系变成了一种什么类型; 为什么有的改革,如放权让利,不推也动,挡都挡不住,而有的改革却徘徊滞步; 以及改革中的政治经济稳定又是如何在国家与社会互动中实现的。国家与社会的关系的分析将为中央─地方关系的讨论提供必要的背景分析,从一定意义上讲,“中央─地方”关系是“国家─社会”关系的一个部份。如果脱离开“国家─社会”关系这个大背景,“中央─地方”关系的讨论就很容易被局限在两级政府间“集权─放权”的框架中,而放权过程中中央政府掌控资源逐渐减少的现实又进一步引出放权之弊和再集权的必要等命题。然而,放权过程中地方政府并不是资源的主要最终享用者,它更象一个“二传手”,而企业与民众才是主要的最终使用者,只有分析了资源从中央政府,经地方政府流向民众、企业的全过程,才能更准确地把握放权过程中的“中央─地方”关系。在比较政治学中,研究政府功能问题有两种方法,一种认为政府在施政中可以从社会的影响或制约中超脱出来,即“以国家为中心的方法(the state-centered approach)”,另一种方法则关注国家与社会的互动关系,即“置国家于社会之中的方法(the state-in-society approach)”,(Migdal,Kohli & Shue,1994)。本文所采用的“中央─地方─社会”的分析角度更接近于后一种方法,而国内常见的那种偏重于“中央─地方”两级政府间关系的分析则大体上属于前一种方法。

谈到中国大陆的“国家─社会”关系,我们必须小心地区分“国家─城市社会”关系和“国家─农村社会”关系。改革前这两类关系因城乡体制的巨大差异而显著不同。由于制度背景的差异以及国家的城市改革策略不同于农村改革策略,虽然改革以来这两类关系都发生了重大变化,但变化的路径大相径庭。中国改革的顺利起步立足于农村改革,但中国改革的完成不是取决于农村市场化的深度或乡镇企业推动农村局部工业化的进度,而是依赖于城市改革的成功,因为旧体制的核心部份深深植根于城市社会经济中。城市社会的政治能量远远大于农村社会,政府对城市改革和城市居民的利益向来小心对待,政策取向上有明显的“城市偏向(urban Bias)”。中国的城市社会对国家的依赖既重且深,而政权的稳定也主要倚重于城市社会的稳定。中国的城市改革是受一种既定的政治社会环境制约的,在此环境中政府向城市民众提供经济利益从而换得政治稳定,领先的农村改革不会根本动摇国家与城市社会间的这种关系;相反,国家可以为了维持这一关系而迫使改革领先的农村社会向改革滞后的城市社会让渡经济利益,结果就是近几年国内经济学界经常提到的城乡收入差距急剧扩大(邱晓华,杜宇,1994)。本文侧重讨论国家与城市社会的关系,以及政治经济稳定与城市改革的关系,先从国家财政能力下降这个重要事实谈起。

一. 国家财政能力下降说明了什么?

改革中中国大陆的财政收入在国民生产总值中的比重呈明显下降趋势,从80年代中期起,经济学家们就从经济层面展开过反复讨论。而从政治角度把这个现象与国家能力直接联系起来的,则是王绍光、胡鞍钢的一份研究报告(王,胡,1993)。这份报告强调了改革和现代化都需要必要的国家能力,而国家财政能力削弱过度是危险的。王、 胡的分析把国家动员经济资源的能力定义为财政能力,但这一定义似乎窄了一些。在市场经济国家政府确实只支配财政,但在社会主义国家,国家银行垄断了金融业,政府可以充份支配绝大部份金融资源。所以,社会主义国家动员经济资源的能力不仅应包括财政能力,也应包含金融支配能力。如果财政能力削弱,而金融支配能力增强,国家可以用后者代替前者,这只是国家动员经济资源方式的转换,并不一定意味着国家动员经济资源的总体能力下降。只有当财政能力和金融能力同时下降,才可以肯定国家能力削弱了。

国家的金融支配能力如何定义呢?按照中国国情,可以初步定义为国家银行按政府贷款政策和投资计划投放的贷款额占国民生产总值或国民总投资的比重。在城市改革开始的最初几年,银行贷款基本上是国家用指令性计划分配的,可以视为由国家支配的金融资源。笔者1987年所作的一项研究发现,自改革开始以来,在财政对经济的支配能力下降的同时,国家支配的银行贷款占国民总投资的比重迅速上升,这可以理解为国民经济由财政主导型变为信用主导型(程晓农、宋国青,1987; 体改所宏观室,1988)。换言之,从1978年到1986年,可以看出国家金融支配能力的上升一定程度上弥补了财政能力的下降。然而,最近几年的资料表明,由于国家信贷计划执行逐渐松弛及银行的死贷款急速增加,国家金融支配能力也在下降 (下文另述)。所以,王绍光关于国家动员经济资源的能力在改革中逐渐削弱这个重要判断仍是成立的。

现在再回到财政能力下降这个问题。财政分配的是国民收入,国家财政能力的任何变化都反映了国民收入分配格局的变化,即国家、企业、个人分配关系的变化。观察国家财政能力的变化、财政收入比重的下降,应当分析国家、企业、个人收入分配的结构,这样才能了解,国家财力下降,钱给了谁?是中央财政把钱都给了地方财政和企业吗?据计算,国家、企业和个人三者最终收入占国民市场总值的比重,1978年分别为31.6%、18.9%、49.5%,到了1990年变化为14.5%、23.8%、61.7%(韩永文,1993)。这里的国家包含了中央和地方财政。十二年中,财政的比重下降了17.1%,居民的比重上升了12.2%,而企业的比重上升了4.9%。也就是说,财政让出的收入大部份给了居民,企业则得到了一小部份。考虑到1988年后农民实际收入基本上处于停滞状态(邱晓华,杜宇,1994),财政让出的收入实际上大部份是给了城市居民。国民收入分配格局的这一变化意味着要想真正提高国家财政能力,只在中央财政、地方财政之间动脑筋,效果是极其有限的; 即使把企业在改革中得到的利益全拿走(意味着取消改革),财政的比重也只不过升到20%,相当于1986年的水平(体改所宏观室,1988),并不解决问题。只有降低居民收入比重,才能真正提高国家财政能力,而这在政治上是现在的政府做不到的。

很多人都认为中国大陆的政府是个威权主义政府,但是,怎么一个权威主义的政府会看着自己的国家财政能力不断下降而似乎束手无策呢?毫无疑问,在政治上,这个政府确实是威权主义的; 而在经济管理上,国家的权威却好像明显不够。我们不仅可以看到,在重大改革、特别是企业改革上,政府说得很多,做得却比较少,而且时常发现,在有效制止公款的不当支出(如公费过年、旅游、出国、吃喝、购物、上歌舞厅等等)方面,主管部门嘴硬手软。制止上述种种公费消费是过去十几年来始终一贯的政策目标,但却一直未能实现。从1985年起,政府开始一年一度的“财税大检查”,开始还有点效果,以后也失灵了,为突击检查而设立的机构成了常设机构,违规违纪之事反而见怪不怪、规模也越来越大。

能够说中央政府权威不足、国家能力下降主要是分权过度、地方政府各行其是、不听号令的结果吗?地方政府确实有各行其是的,但中央政府各部门就都认真听从国务院的号令吗?即就公费过年、公费旅游、公费吃喝等等而言,在中央各部(包括主管国家财政的财政部)机关内,这些都是司空见惯的,做法与地方政府、国有企业并没有明显不同;在欠税逃税方面,中央各部直接控制的企业也未必比地方所属企业逊色。实际上,国家财政能力的下降是由于从中央机关到各地国有企业都存在着一种利用公共资源扩张员工收入和福利的行为,中央政府曾试图堵住某些管道,但并没有否定这种行为本身。如果不改变这种行为、反而默许它,那么,想通过集权来强化国家能力很可能只是一种一相情愿。为什么政府会默许这种行为呢?这就是下一节所要解释的。

二. 国家与城市社会的关系: 以经济利益交换政治服从

自从改革开始以来,国内经济学家对国家财政能力的下降已有很多精辟分析,每年都有大量政策建议提供决策者参考,如怎样严格控制工资奖金福利的发放,如何制止公费浪费、公款挥霍等等。但是,一个明显的事实是,一方面,政府并没有显示出强烈的意愿和决心实行这类政策建议,另一方面,在增加财政的价格补贴、管制城市物价时,政府却相当果断(如1994年末及1995年初),尽管增加财政补贴会进一步削弱国家财政能力。为什么一个担忧国家财政能力下降的政府不愿意采取断然措施遏制国家财政能力的下降呢?其原因不在经济方面,而在政治方面。改革中政府需要向城市居民提供大量经济利益,以换取他们对政策的支持和对政府的服从,这是改革时期形成的国家与城市社会的实质关系,也是实现政治经济稳定的基础。当国民收入的分配由这样一种国家与社会的关系主导时,国家财政能力的下降几乎是难以避免的。

改革前,国家主要依靠对领袖的个人崇拜、意识形态宣传和严密的组织(单位)来控制和动员社会。在国家与社会的关系上,我们可以看到,那时的国家是一个凌驾于社会之上的、无所不管的、决定一切的国家(a state over society)。这并不是中国独有,斯大林时代的苏联也同样如此。从六十年代起,苏联的国家与社会关系发生了重大变化,尽管国家依然凌驾于社会之上,但旧的控制、动员社会的手段逐渐失效,个人崇拜消失了,意识形态淡化了,政治控制松弛了,国家不得不转而使用经济利益为主要手段来动员、控制社会,维持政治社会的稳定。在苏联,勃列日涅夫时代是国家提供福利最多最广泛、人民生活水平上升最快的时期,也是政治社会相当稳定的时期。这里讲的福利是广义的,包括稳定的物价、稳步上升的生活水准、安定的职业和按步就班的升迁、全面的免费教育和医疗、宽松的工作纪律和较低的劳动定额等。从七十年代末开始,中国同样经历了这样一个演变,特别是在城市社会,由国家提供的福利是大多数城市居民生活水准提高的主要源泉。国家与城市社会的这种关系具有鲜明的社会主义国家特徵,而与东亚四小龙或发展中国家的国家与社会的关系有重大区别。这区别并不在于权威的程度差异或某项福利的多寡,而是在于统治是否依赖于这种国家与社会的关系,依赖于这种福利性手段。六十年代的苏联与七十年代末的中国都已把统治的基础逐渐转移到稳定的社会福利制度和由国家提供的多样广泛的福利上,籍此筑成一种与斯大林或毛泽东时期不同的合法性,即“政绩型合法性(performance legitimacy)”(Stephen White,1986)。

在美国的苏联东欧研究的领域内,有一个被广泛接受的概念──“社会契约”(有别于卢梭等早期思想家使用的同名概念),它可以解释上述国家与社会的关系的实质(Walter Conner,1988;Janine Ludlam,1991;Linda Cook,1993)。运用这种概念,学者们指出,当国家不能再运用个人崇拜、意识形态等手段有效地动员、控制社会后,国家与社会的关系转变成一种新的类型: 政府和民众为了自己更好的生存,各自向对方提供对方所需要的,来换取自己所需要的。也就是说,统治者向民众提供广泛稳定的福利,而民众因而同意支持统治者、现行制度及当局的政策。这样,在国家与社会之间事实上存在着一种交换,一种双方体认的 “契约”,只要这个“契约”不被打破,政治社会的稳定就可以维持下去。当然,这种“社会契约”只存在于国家与多数社会成员之间,持不同政见者就不接受它。

这个概念不仅可以用于解释中国的国家与城市社会的关系,而且有助于理解城市改革中的易与难。从七十年代末开始,“革命”的意识形态“退居二线”了,取而代之的是“通过经济现代化实现小康生活”的许诺,政府从安排就业、提高收入、增加福利入手,承担了提高城市生活水准的直接责任,并通过不断改善民众的生活,增强了民众对政府的信任和支持,从而巩固了现行的政治制度。自1984年正式开始的城市经济改革并没有根本上改变国家与城市社会之间的“社会契约”。城市改革的基本策略是抬高社会对改革的经济期望,由国家保证城市居民的生活水准在改革中进一步提高,国家也承担了补偿民众既得利益损失的责任,从而换取城市民众对改革的支持,实现改革中的政治社会稳定。这一改革策略有两个后果与“社会契约”相关。第一,由于现有生活水准的相当部份是由旧的社会福利体制提供的,所以一旦改革触及到这些体制,就可能动摇“社会契约”。也就是说,“社会契约”是为改革设了限制区的。一部份改革 (如增加物质激励)是有利于“社会契约”的,另一部份改革(如汇率、外贸改革)无损于“社会契约”,自然都不难推行,而那些可能动摇“社会契约”的改革(如“砸三铁”),就事实上难以推动。第二,城市民众既希望短期内迅速从改革中获得利益,又期望维护源于旧体制的既得利益,这种居高不下的期望巩固了“社会契约”,有利于改革初期的社会动员,但同时也对改革的社会承受能力起消蚀作用,并构成深化改革的阻力(白南风等,1993)。“社会契约”的存在表明,稳定对政府而言是第一位的,政府所愿意推动的改革服务于、也时常让步于稳定。1989年的动荡之后,民众的注意力更多地由政治参与期望转移至经济期望,同时仍然期待着国家能够保障个人生活(白南风等,1993),这样的社会意愿恰好表明,城市社会的主体对现存的“社会契约”仍然认同。

“社会契约”是需要经济社会制度来支持的。国家需要在两个方面保持自己的控制能力: 其一,是通过工作单位等组织控制员工、进而控制社会,否则民众对政府的政治服从就难以实现; 其二,国家要保有对资源的控制(这里,资源可以是可直接分配的收入,也可以是能产生收入的权力、机会),如果这些资源的配置全都市场化了,国家将失去维持 “社会契约”的必要手段。中央政府、地方政府、企事业单位这三级是实施控制的三个环节,同时也就是分配福利的三类渠道。在分权式的改革中,中央政府直接分配的资源随指令性计划的削弱而不断减少。同时,中央政府也把提供福利的责任部份下放了,而地方政府与企事业单位在权力与资源增加的情况下,成了城市居民福利的直接供应者。我们由此也可看出,分权式的改革所改变的是“社会契约”的维持方式,并未改变“社会契约”本身; 既然“社会契约”需要不断投入经济资源,那么由中央政府直接投入或地方政府直接投入并无实质差别,况且因中央计划的简单僵硬等天然弱点,由中央政府包办可能更浪费。所以,以为重新集权可以节省“社会契约”所耗费的资源依据不是充份的。

“企业办社会”是大陆国有部门改革的重大障碍。由于企业对本单位员工如同大包大揽的衣食父母,一旦真正改革国有企业,员工顿失依靠就会强烈反弹。然而,对“企业办社会”的批评在大陆学术界已持续了近十年,政府也明知此弊,却听任“企业办社会”越办越红火。过去十年来,企业向员工提供的福利与服务越来越多,越来越高级,即使企业亏损也不降档或减少。这实际上是维持“社会契约”的需要,国家对民众的福利许诺是通过每个企事业单位实现的,既然社会福利涵盖了吃、穿、用、住、行、医等诸多方面,企业当然只能尽力逐一落实,其结果自然就是单位内部“麻雀虽小、五脏俱全”。这造成了员工对单位的依赖性(Andrew Walder,1986),而国家因此得以通过单位控制员工。正如国内有的社会学家最近指出的,在“企业办社会”的背后,应当看到,员工在单位内“只有通过服从作为代价才能换取资源、利益和机会”。(李汉林等,1994)

在“社会契约”下,国家作出让城市民众、特别是国有部门员工生活水准只升不降的许诺,这本身意味着员工的收入、福利的大幅增长。而一旦社会中出现不安定,“维护安定团结”的办法也往往是增加收入福利。亏损企业即使帐上无余款,发不出工资,只要以影响稳定相要挟,政府就会令银行贷款给亏损企业发工资。(1) 一项研究表明,1981年时,国营职工拿1元工资另有0.36元福利, 而到了1991年,每拿1元工资另得0.61元福利,这十年中,全体国营职工的工资加福利每五年翻一番(龙志和,1994)。收入福利的超常规增长促成了中国大陆城市社会的消费早熟,实际消费水平远远高于中度发展中国家的平均水平。据一位加拿大教授测算,1989年中国中等偏上城镇家庭的商品和劳务消费(包括各种福利、住房、医疗等)即已相当于加拿大同等家庭消费的三分之一(梅农.戈登等,1993)。可以肯定,经过1991年以后的经济繁荣,中国城市社会与发达社会的消费差距已缩得更小了。

在“社会契约”的基础上收入福利的快速增长刺激了总需求,这是中国大陆改革以来经济高速成长的一个重要支柱。同时,亏损的国有企业受到“社会契约”的保护,不致于在市场化过程中“雪崩式”地停产关闭。科尔奈观察了苏联东欧以后,认为社会主义国家向真正的市场经济转型时会遇到一个普遍现象,即改革型经济萎缩,这是必不可免的(Janos Kornai,1993)。然而,这个现象并未在中国出现,因为在“社会契约”下国家与城市社会都在努力回避改革的痛苦。

国家以高收入高福利换取城市民众的政治服从与支持,对改革的深化带来了长远的影响。首先,建立社会保障体系变得越来越困难。缺乏社会保障体系是国有部门不易减少冗员、劳动力市场难以发育的重要原因,而由于财政、企业都缺少资金,中国现行的失业保险在其七年的运营中实际上只为65万失业者提供过失业保险,当国有部门现存冗员达到二千万人(最保守的估计)时(杨体仁,1993),资金的不足与失业保险领取者的潜在庞大需求构成尖锐的矛盾。理性的选择是,降低国有企业部门员工的收入消费预期,稳定其生活水准,从而防止今后建立社会保障体系时成本进一步上升。但是这个选择与“社会契约”的要求不相容,因此也不可能被采行。结果,我们所看到的是,一方面,因财源不足而拖延社会保障体系的建立,推迟了企业改革;另一方面,国有部门员工生活水准快速提高,使建立社会保障体系变得越来越昂贵,财源越发短缺。

其次,国有部门员工从原“单位”转到非国有部门的“退出成本”不断上升,构成一道壁垒、阻止劳动力从国有向非国有部门转移,进而阻碍了经济的非国有化。不少经济学家根据工业总产值中国有部门比重的上升、推测国有部门可能逐渐被非国有部门取代,这似乎尚待进一步研究。实际上,非国有部门的扩张只是在明显和迅速地“蚕食”国有部门的市场,却并没有吸纳多少国有部门的劳动力,而市场不断缩小的国有部门在“社会契约”的保护下,通过提高收入福利正不断抬高其劳动力的“特定价格”和员工的“退出成本”,把冗员保留在国有部门内。进一步看,国家一方面允许国有部门垄断、控制各种机会和权力,另一方面又允许国有部门各单位及其员工运用这些机会、权力来创造收入(“创收”),结果在乱摊派、乱收费、腐败普遍化的同时,也强化了员工对单位的依赖,因为一旦离开了国有部门,这些权力、机会、利益就都化为乌有。这就是为什么去年许多一度“下海”的国有部门员工又纷纷“上岸”的原因。

再者,“社会契约”主导下的收入福利分配产生了与改革背道而驰的“企业文化”。在现代企业管理的研究中,西方的组织社会学过去一向只关注欧美模式,但从八十年代以来对日本的企业文化的长处开始有了浓厚的兴趣。在改革开放中,中国大陆的三资企业提供了一个有趣的观察点,在那里,引进的企业文化与不同背景的中国员工的观念、行为是否和谐,能够反映出在企业这个层次中国大陆社会对改革开放的适应性。一项最近对日资企业的中国员工的调查发现,原来在国有部门工作的员工对现在他们所服务的日资企业的“满意度”低到了令人吃惊的程度,并且有强烈意愿“跳槽”、离开合资企业,而来自乡村的员工对日资企业肯定性评价多,不愿离开(邵道生,1993)。原来的国营部门员工对日资企业不满,主要是他们受社会主义文化影响的观念行为与日资企业的工作环境格格不入,比如,从“主人翁”变成了“受雇者”,国有企业诸种“隐性福利”被取消,多年养成的工作“惰性”不得不改变。由于“社会契约”的存在,国有部门员工在改革中既未形成日本公司内那种“工作团队”精神,与政府指派的国有企业厂长经理之间也不是较单纯的工作雇佣关系。在政治上,国有企事业单位的员工们受厂长经理的监督控制; 而在收入福利的分配上,员工们集体向厂长经理施加压力,要求厂长经理兑现国家在“社会契约”中的许诺,提供高收入高福利。在这样的环境中,厂长经理为了本单位内的安定,必须向员工们作出经济上的让步,而员工们由于有能力影响收入福利的分配,而体会到“主人翁的地位”可以带来什么好处; 同时收入与福利的分配会趋向于平均主义(赵人伟,1992),工作上的“惰性”不易扭转,劳动效率难以提高。社会主义国家国有企业改革所面对的并不只是“产权虚置”,企业内员工阻挠改革深化的行为观念是目前国家与社会的关系的反映。目前国内正在试点的一种企业改革办法,引入外商重组国有企业,实质上正是试图在国家与社会间插入一个不必履行“社会契约”的外商,使国家从“社会契约”的经济重负中解脱出来。然而,愿意重组国有企业的外商和可能被外商重组的国有企业都是有限的,这种局部的试验无法代替全局性的改革。“社会契约”使国家在政治上受益,而在经济上背着沉重的“包袱”。为什么背“包袱”?“包袱”有多重?需要进一步分析。

三. “社会契约”的经济成本

“社会契约”的经济成本是相当高昂的。国家向城市社会提供的高收入高福利对效率的激励十分微弱。如果国家减少它提供的收入福利,出现社会政治不稳定的可能性会非常大; 如果国家增加这类收入福利,至多换来一段时期的稳定,却未必会提高经济效率。社会主义国家的经济从旧体制中带来的弊病之一是“外延型增长(Extensive growth)”,只有消耗大量投资,才可能维持必要的经济增长率。这在改革前导致了“高积累、低消费”。从七十年代末开始,在“外延型增长”尚未改善的情况下,为了维持“社会契约”,国家又必须投入越来越多的资源去维持城市居民的高收入高福利。当高收入高福利无法提高经济效率时,经济增长不能提供足够的资源维持“社会契约”,结果“社会契约”的延续就会转而消耗过去积累的国有资产。这表明,“社会契约”的经济成本非常昂贵,从长期来看,一个大量消耗资源的“社会契约”是国家和社会在经济上都无法承受的。

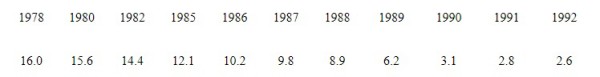

过去十五年来,国有部门员工的收入福利迅速增长,改革前偏低的劳动效率是否因此而改善了呢?这是衡量“社会契约”的经济成本时的一个关键问题。如果选择一个直观的指标──产值利润率(近似于销售利润率),可以看到,尽管国有工业的产值增长很快,产值利润率却有迅速下降的趋势(见表1)。

表1. 国有工业产值利润率(%)

资料来源:《中国统计年鉴1993》第437页。

说明: 1992年的数值因当年税率下调而有微幅假性上升,已在表中修正。

产值利润率下降不光是生产率低的结果,因此还不能据此直接判断劳动效率。一个比较精确的、国际通用的生产率量度指标是全要素生产率(total factor productitivity),它反映的是把经济增长中资本投入增加、劳动力增加的贡献去除后,单纯的生产率变化。由于技术进步的效果,生产率通常都会大于零,即有所提高。关于中国国有企业全要素生产率的最新研究发现,1984到1988年国营企业的全要素生产率的增长充其量为零(胡永泰、海闻、金毅彪,1994)。这个生产率的零增长是在中国国有工业有着明显的技术进步的条件下发生的。由于改革开放中大规模的技术引进和设备更新,国有工业的生产率至少应该因技术进步有所提高,为什么有了技术进步生产率仍然零增长呢?一个合乎逻辑的解释是,技术进步的效果被别的因素的负效果抵销了。在全要素生产率的度量中,有两个因素可以导致生产率下降,一是劳动效率下降,二是设备利用率下降。究竟劳动效率和设备利用率各下降了多少,有待进一步研究。这里可以获得的一个结论是: 在维持“社会契约”时,国家投入了大量资源去提高国有工业员工的收入福利,但他们的劳动效率似乎反而下降了,至少没有提高。这个结论是就整个国有部门的平均状态而言的,个别劳动效率提高的例子很难否定它。它还说明,花钱或许可以买来政治社会稳定,但却买不来劳动效率的提高。

既然国有部门生产率处于停滞状态,这个部门事实上就没有足够的财源去支付快速增长的员工的收入福利。但这并未阻止收入福利的增长,因为提供越来越多的收入福利并不是一个单纯的理性经济决策,而是一个政治性需要和决定。提供高收入高福利是为了维持“社会契约”,当国有部门自身财力不足时,国家就必须伸以援手,这可以有两种方式,一是财政直接增加拨款和补贴,一是企业提高成本、财政减税让利。两种方式产生相同的结果: 财政收入从国家的口袋中转移到国有部门员工的口袋中,民众生活水平提高了,国家的财政能力却下降了。也可以说,国家财政能力的下降很大部份是国家为了政治社会稳定而付出的经济代价。

当国家在原则上允许或默许国有企业为了提供员工更多的收入福利而抬高成本、缩减利润时,实际上是打开了一个“闸门”,允许企业向财政伸手,来扩大员工的收入福利。此“闸”一开,就再不容易“关”上了。企业不仅仅懂得了要利用政策多伸手向国家要利益,而且也学会了钻空子、捞利益,例如,隐瞒亏损、虚报利润、少交税收。政府从八十年代后期开始推广“企业承包制”,实际上是试图在这个“闸门”上实施“流量管制”, 但并不是“关闸”。倘若政府为了保护国家财政能力,而断然切断财政对企业的支援,“社会契约”就不复存在,社会政治的稳定也可能动摇。

正如王绍光(1995)指出的,为了执行国家必要的功能,国家财政能力不能低于某种“底线”。如果不能进一步削弱国家财政能力了,政府用什么手段来维持“社会契约”呢?在中国,政府实际上拥有的,也正在运用的另一个手段是由国家垄断的金融资源。近几年中国金融界时常议论的“银行财政化”指的就是政府越来越多地把银行贷款当做财政拨款来使用,只要国有企业生产不停、工资照发,投进去的贷款能否回收就都“以后再说了”。换个角度看,国有部门的实际财务状况也迫使政府不得不这样做。在“社会契约”制约下的改革,不可能产生动力让企业把财力投入长期发展,相反,企业往往是“有钱就发奖金、搞福利,长期投资全靠贷款”。在金融业由国家垄断的情况下,“投资靠贷款”就是“投资靠国家”。况且,国有工业部门整体的产值利润率目前只剩 2%(见表1),所有利润合起来才不过几百亿,还不及所欠银行几万亿贷款的一个零头。贷款是还不起了,但银行还非继续提供贷款不可,这样,银行贷款与财政拨款也就没有多大区别了,财政办不了的事改由银行来办,国家用金融支配能力部份替代了日益削弱的财政能力。

银行已经成了维持“社会契约”的主要支柱,也就很难象真正的商业银行那样来经营。“多年来,无论是政府、企业,还是社会各界都把银行当作财政资金、福利资金、慈善资金来使用。在许多人眼里,贷款成了唐僧肉,个个都恨不得分一杯羹。”(2) “唐僧肉”最终转化成为员工的收入福利,换来了对政府的服从支持,换来了安定团结。但是国有企业的债务包袱却越来越重,1992年国有工业的资金利润率是百分之二点七,(3) 意味着每借一百元贷款只能创造二元七角利润,而当时贷款利率是百分之八,这就是说,国有工业不仅不可能归还贷款,连利息都付不起。

让银行无条件地投入贷款,让国有企业背负重债经营,对银行和企业都构成沉重压力,企业不但没有“起死回生”,反而每况愈下。大约十年前制定“七五计划”时,计委主任宋平就说过,经济效益低是中国经济的“致命弱点”,(4) 经过近十年的努力,人们现在议论的是“国有企业拖了后腿,其劳动生产率甚至不及乡镇企业、三资企业、个体企业的十分之一”。(5) 不仅如此,长期负债、只借不还的结果是,到1994年,百分之二十七的国有企业的帐面负债总额超过了资产总额、把企业全部拍卖了也还不清欠债;另有百分之二十二的企业因长年亏损、财政又无力补贴,资产刚够抵债,也就是说,其国有资产已经耗尽。(6)我们可以用资产负债率(负债总额/资产总额x100%)来衡量整个国有部门负债水平的高低。(7)

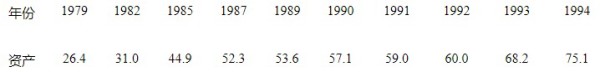

表2. 国有企业资产负债率(%)

负债率说明:自1979年至1992年数据为笔者计算,方法和数据来源见注7。

1993、1994年数据为财政部国有资产管理局经过全国清产核资后公布的,见《经济日报》1994年12月13日、12月27日。

从1979年以来,国有部门的负债水平从24%迅速上升到75%,相应地,其净资产率(Equity rate)从76%降到25%。如果今后国有部门的负债水平继续按九十年代前五年的速率上升,那么到本世纪末,其资产负债率将接近百分之一百,国有部门将整体上成为“空壳”──清偿债务后一无所剩,改革前几十年积累的“家底”也赔光了。

目前,大陆至少有百分之四十的国有企业长期亏损,依赖银行“输血”度日,其余企业能否维持微薄的利润,也全看银行是否松动银根。而银行向国有部门倾注资金越多、自身的经营状况就越加恶化。1992年末,银行的两万四千多亿全部资金中,由于财政透支和银行认购国库券,占用近一千五百亿;另外,因财政对国有企业欠拨(款)、欠补(贴)、欠退(税)、而由银行用贷款垫付,加上长期亏损企业不可能归还的死贷款,也已达四千五百多亿左右。(8) 银行的自有资金只有一千八百亿,绝大部份已被财政通过透支用掉,所以不可能再有多余的自有资金去抵偿那四千五百亿坏帐,这笔坏帐相当于城镇居民储蓄存款的一半多,银行的运营使得储户亏蚀掉存款的一半。幸亏这些银行都是国家银行,依靠“政府信用”存在,而不象真正的商业银行那样需要依赖“商业信誉”。虽然国家银行不至于倾刻瓦解,但坏帐率过高也直接导致经济波动,银行或者扩大贷款投放以使国有企业能喘口气、但却诱发通货膨胀,或者为了反通货膨胀而收缩银根、引致“支付危机”、“三角债”蔓延。银行的坏帐率趋于上升是“社会契约”的又一个经济成本。

国家的财政能力下降、国有部门资产耗蚀、银行的坏帐侵吞存款,是“社会契约”经济成本的三个侧面,它又一次证明了一个最通俗的道理: 天下没有免费午餐。在“社会契约”下,国有部门的生产率未见提高,而其员工的生活水准快速上升,所依靠的就是国家直接投入的、或允许耗用的公共资源。

四、从中央、地方政府在“社会契约”中的不同作用看改革中的中央──地方关系

以上的分析把国家看成一个整体,这样在讨论国家与社会的关系──“社会契约”时可以比较清晰地看出国家与社会分别在维持“社会契约”中的得或失。但是,事实上中央政府和地方政府在“社会契约”中不仅发挥着不同作用,而且存在着一定程度的摩擦。由于“社会契约”必不可免地消耗大量资源,而其中相当大部份又是经地方政府之手散失的,站在中央政府的角度,很容易把公共资源的流失归罪于地方政府,据此提出的因应之道很自然地就是“重新集权”。每当中央政府痛感资源支配能力不足时,呼吁集权的声音就不绝于耳;然而,自改革开始以来,没有一次“重新集权”的努力能维持两年以上的,这样的现实似乎又证明着“分权”乃大势所趋。

目前中国大陆国家与社会的关系可以被看作是一种现实存在着的“社会契约”,如果中央与地方政府相互关系的分析脱离了这个大背景,有可能陷入一种理想主义的情景分析: 即从中央政府理论上应该做好哪些事出发,推算必需的国家能力,再发现国家能力有何缺失,最后得出中央政府应通过重新集权在多大程度上扩大国家能力。这样的建议恐怕连中央政府中积极推动集权的决策者也难以全盘照纳,因为决策者所面对的不是一个理想中的中央政府,而是在现实中已经相对定位的、正发挥着既定作用的中央、地方政府,任何重新集权或扩大分权的尝试都立即引起两级政府功能的重新调整、定位。而这种调整可能有正、负两重效果,中央政府固然欢迎正面效果,比如扩大中央财源,但同时又担忧负面效果,诸如经济萧条、企业亏损扩大、社会不稳定等,这些负面效果都是可能动摇“社会契约”的。前两节的分析都说明了一个事实,当保持国家能力和维持政治社会稳定二者不能兼得时,中央政府通常选择后者。

究竟中央、地方政府在“社会契约”中各自扮演什么角色呢?对这个问题的分析应当是评价现存的中央、地方关系的一个前提。首先,中央政府与地方政府在维持“社会契约”上有共同的利益,他们都希望维持目前的政治社会稳定,也都通过推动发展和改革来创造稳定的条件,并都承担着向城市居民提供收入福利的责任。在这两级政府间的放权、集权并不干扰这个共同点。在对待企业的态度上,两级政府则都有干预倾向,把企业从“中央部管”下放到地方管理,并不是取消了“婆婆”,而只是换了个“婆婆”,因为任何一个“婆婆”都需要从企业敛集一些经济资源,也通过企业(或事业单位)向员工提供收入福利并控制社会。同样的道理,若把企业上收到“中央部管”,中央不光是增添了敛集资源的机会,也担上了提供福利的责任。

七十年代末八十年代初,在财政和国营部门财务“统收统支”的体制框架中,中央通过“全国工资普调”来统一增加职工收入,地方政府并无决定权。随着加快经济现代化的需要,中央政府急于改变计划体制造成的权力过于集中、效率低下的状态,同时在拿不出全国统一改革方案的情况下,开始逐步下放权力,并希望一部份地区在经济发展上先行一步,以产生示范力量(邓小平,1983)。从高度集权的社会主义制度走向改革开放,放权是必不可少的。但是,从“社会契约”的观点看,放权过程同时也是责任分散过程。满足民众多样化的福利要求,让职工收入与企业经营状况挂钩,根据各地条件加快经济发展,试验各种经济改革方案,都是中央计划无力独揽的。通过放权而让地方政府获得一些自主权,地方政府同时也扛起了在本地区内加快发展改革、维持社会政治稳定的责任,这是一种“责任制”。如果说,改革以前地方政府无论在政治上或经济上都更象中央政府的“代理人”,以准确执行中央政府各项指令为主要职能,那么改革中按中央政府意图形成的中央─地方的关系,可以被看成是一种政治上集权、经济上分责的“集权─分责”制。也就是说,中央政府无意改变政治上的集权,仍然要掌控地方政府主官的人事任免权,使地方政府主官的权力来源依赖于中央政府,从而维持地方政府政治上的“中央代理人”角色;但在经济上,中央政府只保留了一部份资源支配权(如中央财政、金融等),下放了相当部份的资源支配权,有的资源(如国有资产)则是中央政府保留支配权、而地方政府拥有事实上的使用权。可以说,中央政府是通过资源支配权的下放建立起地方政府的“经济责任制”。

从经济指标的角度看,地方政府的“经济责任制”的弹性很大,经济增长率或物价指数稍高稍低都是中央政府允许的;但从“社会契约”的角度看,这个“经济责任制”却是刚性的,地方政府必须用所有的经济手段来维持“社会契约”,维护本地区的政治社会稳定。虽然中央政府也提供资源、政策上的帮助,但从来不向地方政府作出充份供应资源的承诺,因为即使作了承诺也无力兑现。所以这个“经济责任制”实质上是中央政府以有限的资源要求地方政府承担近乎“无限”的责任。在这样的压力下,地方政府必须通过加快本地的发展改革来开拓资源,否则“社会契约”就成了“缺米之炊”。同时,由于市场化过程带动了经济资源的区际流动,地方政府必须在区际竞争中防止本地资源外流、吸引外地资源流入,因此可能采用各种方法,从创造更具吸引力的制度环境到实行地方保护主义。

沿海地区的地方政府因为有利的地缘条件或人文历史原因,有可能吸引到海外经济资源,而这些资源中很大一部份只会投入当地、造福当地,中央政府未必能直接获益。自然地,当地方政府利用这类资源、机会加快发展改革时,对中央政府的经济依赖性降低了,中央政府并不反对;但是,当地方政府历经多年的自主发展,取得较大成功时,它的合法性基础也相应改变了,在本地区不再被视为单纯的“中央政治代理人”,这点就可能令中央政府不安。由此可见,中央─地方关系的不和谐可能来自“政治集权、经济分责”的内在矛盾。

中央─地方关系的摩擦也可能与资源供应、风险承担有关。中央、地方各有自己的资源来源,虽可以通过改变税制适度转让,但终究存在一个可转让的限界。中央政府和地方政府双方都希望“少花自己的钱、多办自己的事”。然而,中央政府却一直未在资源分担、风险分担上建立规则,而习惯于随机调节,甚至运用这种任意性调节去建立中央官员与地方官员之间的个人关系。随着“社会契约” 消耗的资源越来越多,资源趋于紧缺,中央与地方之间的摩擦自然增加了。中央政府的财政能力下降后,本来可以尽量少承揽增加政府开支的许诺,但是,由于政治上的需要,中央政府仍然不时向全国作出收入福利增加的承诺,却又没有足够的钱支付(比如1993─1994年机关事业单位大幅度升资),结果只能是“中央请客,地方掏钱”,这样,即使有财力的地方政府都不高兴,更何况那些财力窘迫的地方政府了。

城市体制改革是既有收获又有风险的。旧的城市制度框架并非地方政府设定,制度性错失的责任也不在地方政府。但是,目前中央─地方关系中的地方政府“责任制”实际上是把深化改革的风险留给了地方政府,而中央政府在政治、经济上都没有作分担风险的安排。例如,不少大中型国有企业当年由中央政府布点,现在早已下放归地方政府管,然而这样的企业如果亏损破产,完全由地方政府负起责任既不公平也不现实。因此,地方政府经常倾向于以加快发展替代深化改革,以回避风险。而中央政府除了同样不愿意分担风险之外,也缺乏有效手段直接处理地方上因改革引起的不满、不稳定,只能寄希望于地方政府。改革是对旧体制的清算,必然会有既得利益受到损害,对中央、地方政府如何分担政治、经济责任作出制度性安排,是十分必要的,否则深化改革或者流于空谈,或者引起不稳定。

总体来看,在资源与责任不对称、风险分担界限模糊的状况下,中央政府与地方政府之间出现摩擦应当说是意料之中的。而“社会契约”大量消耗公共资源,造成机制性长期资源紧缺,则进一步增加了摩擦的可能。如果中央政府想通过重新集权上收一部份资源,而仍旧把稳定地方政治社会的经济责任全留给地方政府,只可能加大摩擦。把资源、责任、风险的分担在中央、地方政府之间制度化,是重要的一个缓解摩擦的办法,然而,仅仅在经济体制范围内琢磨,恐怕难有答案。更进一步看,资源、责任、风险的制度化分担有助于协调中央地方间的关系,却并不能阻止“社会契约”消耗更多的资源。如果能将改变“社会契约”一并考虑在内,则中央地方关系的重建会具有跨世纪的前瞻性。

结语

过去十来年的城市改革是在“社会契约”的架构内进行的,决策者经常面对一种两难局面:在资源日益耗减的形势下,为了能让“社会契约”维持下去,就需要深化改革,以开源节流、降低“社会契约”的成本;然而,深化改革所需要做的,是减少或取消城市职工的既得利益、而不是给他们带来更多的新利益,这虽能为政府开源节流,却直接动摇“社会契约”,威胁稳定,因而难被采行。可以说,国家既从“社会契约”中得益,也因国家能力下降、“社会契约”难以为继而感到困扰。政府并不是不懂得要关心、维护国家能力,而是在稳定权力和稳定国家能力之间,以前者为优先。

现存的以经济利益交换政治支持与服从的“社会契约”支撑过初步的改革开放,可能是改革过程中不可跨越的一个过渡阶段。但是,由于这样的“社会契约”是资源消耗型的,其存在是有条件的,条件之一便是国家支配的各种资源还能支撑多久。事实上,九十年代的两个现象已经发出警讯: 其一是,城市中下岗的国营职工人数已超过几十万、乃至上百万,且趋于进一步上升,这标志着政府已经不得不逐步撤销对部份国营职工既得利益的保护;其二是,尽管农业部门四年前就提出城乡收入差距拉大、农民收入停滞不增、农业成本上升太快、农业前景堪忧等等,中央政府也未象1979年到1984年那样向农村倾注资金、以便缩小城乡收入差距,因为今非昔比,现在光是维持国家与城市社会之间的“社会契约”已经力不从心。几乎可以肯定,现存的这个“社会契约”已经开始朝着自己的终结靠近。

深化改革是今后的必经之途,这点恐怕在大陆的多数人心中已有体认。然而,下一步深化改革的代价却不大可能仍由国家一肩扛,而需要由国家(包括中央政府、地方政府)和城市居民共同分担,这个共识似乎还未建立。更重要的是,当政府不是充份提供收入福利,而是期待民众分担改革的痛苦时,目前的这个“社会契约”将难以为继。如何重建国家与社会的政治经济关系,并据此协调中央与地方的关系,对世纪之交的中国大陆,是一个没有现成答案的关键性问题。 西方国家通常是在经济发达、国力增强后逐步扩大由国家支持的社会福利制度,而中国面临的过程正好相反,城市的社会福利体制在经济尚未现代化之前即已高度发达,并削弱了国家能力,面临逐渐削减的前景。 深化改革的核心任务之一就是改革国有部门的收入及福利体制,如何在这样的改革中获得政治支持、维持稳定,将是对政治家的严峻挑战。

(本文责任编校:李亚虹)

【备注】 Go to top of page

1. 国务院研究室工交司、体改委宏观司、《管理世界》中国企业评价中心,“对中国宏观经济的形势判断与政策建议──第七次经济专家调查问卷的分析报告”,《管理世界》1994年第4期,第40页。

2. 人民日报记者施明慎,“银行也是企业──金融问题思考”,《人民日报》1993年11月6日。

3. 《中国统计年鉴1993》第427页。

4. 每周经济时评,“宁可把困难想得更多些”,《人民日报》1995年1月10日。

5. 人民日报记者江世杰,“国有企业功不可没”,《人民日报》1995年1月1日。

6. 《中华工商时报》,1994年12月18日。

7. 笔者计算国有企业总体资产负债率时,负债总额包括银行对国有企业的全部贷款和国有企业发行的债券,资产总额包括国有企业的固定资产净值、定额流动资产和银行存款。对国有企业的贷款按银行“各项贷款”扣除对集体、个体、农业贷款和其他贷款计算,资料取自《中国金融》。国有企业发行的债券按已发行的重点企业债券、地方企业债券及企业短期融资券余额计算,资料取自《中国金融年鉴》。国有企业固定资产净值和定额流动资产取自《中国统计年鉴》,国有企业银行存款的数据取自《中国金融》定期公布的银行资金平衡表。

8. 《中国信息报》1994年2月14日。

【参考文献】

[1] 白南风等,“改革的社会承受力研究”,北京:《管理世界》1993年第5期。

[2] 程晓农、宋国青,“改革中国民经济收入流程的变化”,北京:《中国:发展与改革》1987年第8期。

[3] 邓小平,“解放思想,实事求是,团结一致向前看(1978年12月3日)”,《邓小平文选》,北京:人民出版社,1983。

[4] 梅农.戈登,陈海淳,鄢志明,“中国城镇家庭的实际收入和消费水平”,北京:《管理世界》1993年第4期。

[5] 韩永文,“浅议我国九十年代收入分配政策取向”,北京:《管理世界》1993年第6期。

[6] 胡永泰,海闻,金毅彪,“中国企业改革究竟获得了多大成功”,北京:《经济研究》1994年第6期。

[7] 李汉林,王奋宇,李路路,“中国城市社区的整合机制与单位现象”,北京:《管理世界》1994年第2期。

[8] 龙志和,“我国城镇居民消费行为研究”,北京:《经济研究》1994年第4期。

[9] 邱晓华,杜宇,“中国农村市场的发展潜力及开发思路”,北京:《经济研究》1994年第8期。

[10] 邵道生,“中国员工对日资企业低评价探讨”,北京:《管理世界》1993年第6期。

[11] 王绍光,胡鞍钢,“加强中央政府在市场经济转型中的主导作用──关于中国国家能力的研究报告”,New Haven:耶鲁大学,1993。

[12] 王绍光,“分权的底线”,Princeton:规范分权与制度转型研讨会,1994。

[13] 杨体仁,“中国失业保障体制新探”,北京:《管理世界》1993年第6期。

[14] 赵人伟,“我国转型期中收入分配的一些特殊现象”,北京;《经济研究》1992年第1期。

[15] 中国经济体制改革研究所宏观经济研究室,《改革中的宏观经济》,成都:四川人民出版社,1988。

[16] Richard Baum ed., Reform an Reaction in Post-Mao China, the Road to Tiananmen. NY: Routledge, 1991.

[17] Christopher Clague & Gordon Rausser,eds., The Emergency of Market Economies in Eastern Europe. Cambridge and Oxford: Blackwell Publishers, 1992.

[18] Walter D. Connor, Socialism’s Dilemma, State and Society in the Soviet Bloc. NY: Columbia University Press, 1988.

[19] Linda J. Cook, The Soviet Social Contract and Why It Failed: Welfare Policy and Workers’ Politics from Brezhnev to Yeltsin. Cambridge, MA., Harvard University Press 1993.

[20] Joseph Fewsmith, Dilemmas of Reform in China,Political Conflict and Economic Debate. Armonk, NY: M.E. Sharpe, 1994.

[21] Jonos Kornai, “Transformational Recession, A General Phenomenon Examined Through the Example of Hungary’s Development”, Economie Appliquee, Rome XLVI,1993, No.2, Pp.181-227.

[22] David Lane,ed.,Soviet Society under Perestroika. London and N.Y.: Routledge Inc., 1990.

[23] Janine Ludlam, “Reform and the Redefinition of the Social Contract under Gorbachev”, World Politics 43 (January 1991), 284-31.

[24] Joel S. Migdal, Atul Kohli and Vivienne Shue, State Power and Social Forces, Domination and Transformation in the Third World. Cambridge: Cambridge University Press, 1994.

[25] James R. Millar ed., Politics, Work, and Daily Life in the USSR. Cambridge: Cambridge University Press, 1987.

[26] James R. Millar and Sharon L. Wolchik,eds., The Soviet Legacy of Communism, Woodrow Wilson Center Press, 1994.

[27] Vedat Milor ed., Changing Political Economies, Privatization in Post-Communist and Reforming Communist States. Boulder, CO.: Lynne Rienner Publishers, 1994.

[28] Victor Nee, and David Stark, eds., Remaking the Economic Institutions of Socialism, China and Eastern Europe. Stanford: Stanfore University Press, 1989.

[29] Eric A. Nordlinger, “Taking the State Seriously”, In Myron Weiner and Samuel P. Huntington eds., Understanding Political Development. Glenview, IL: Scott, Foresman/Little, Brown Higher Education, 1987.

[30] Minxin Pei, From Reform to Revolution: The Demise of Communism in China and the Soviet Union. Cambridge, MA.: Harvard University Press, 1994.

[31] Adam Przeworski, Democracy and the Market, Political and Economic Reforms in Eastern Europe and Latin America. Cambridge: Cambridge Univesity Press, 1991.

[32] Arthur L. Rosenbaum ed., State and Society in China, The Consequences of reform. Boulder, CO.: Westview Press, 1992.

[33] Gilbert Rozman ed., Dismantling Communism, Common Cuases and Regional Variations. D.C.: The Woodrow Wilson Center Press, 1992.

[34] Susan Shirk, The Political Logic of Economic Reform in China. Berkeley: University of California Press, 1993.

[35] Dorothy J. Solinger, China’s Transition from Socialism, Statist Legacies and Market Reforms, 1980-1990. Armonk, NY.: M. E. Sharpe, 1993.

[36] Andrew G. Walder, Communist Neo-Traditionalism, Work and Authority in Chinese Industry. Berkeley, CA: University of California Press, 1986.

[37] Stephen White, “Economic Performance and Communist Legitimacy”, World Politics (April 1986), 462-82.

[38] Xueguang Zhou, “Unorganized Interests and Collective Action in Communist China”, American Sociological Review (Vol.58,1993), 54-73.

当代中国研究

MCS 1995 Issue 1