金雁

中央编译局俄国研究中心副主任、研究员

秦晖

清华大学人文社会科学学院教授

一、“在起点平等的基础上找到最初的所有者”

二、证券私有化的操作及其直接结果

三、“捷克奇迹”

四、对“大众私有化”的社会评价

五、1997年危机与“捷克模式”的困境

六、“投资基金病”与捷克的未来

七、捷克私有化实践的经验与教训

【注释】

一、“在起点平等的基础上找到最初的所有者”

1.彻底告别旧体制:捷克人心思变

在东欧转轨国家中,捷克可以说是全民对旧体制反感最强烈、求变情绪最突出的国家。其它国家在社会主义政权建立前多是贫穷落后的农业国,政治上专制,王政色彩浓厚。战前东德的经济虽然比较发达,但政治上却是纳粹暴政。唯有捷克,战前既有高度发达的工业,也有成熟的议会民主和共和宪政。

历史上捷克是中欧强国奥匈帝国境内的工业集中地区。第一次世界大战后,奥匈帝国崩溃,捷克斯洛伐克共和国以前虽只拥有奥匈帝国24%的人口和21%的领土,却继承了奥匈帝国80%的工业生产能力,这使它的经济发达水平远远高于在前奥匈帝国政治中心地区建国的奥地利。二战前,捷克是世界十大工业国之一,人均工业产量甚至高居世界第四位,不少部门的工业生产能力超出国内市场容量三倍,是个工业出口大国[1]。可是1948年实行计划经济后,到了六十年代在世界工业国中的位次便降到第12位,人均产量落到第五,生活水平已明显低于本来远不如它的奥地利。到八十年代末,捷克更是落到了巴西、西班牙与韩国之后,退出了主要工业国行列。

在政治上,二战以后捷克由过去的民主制度变成了斯大林制度,不仅造成五十年代初的大量冤案,而且在1968年之后的大整肃中连多数共产党人也倍感压抑,觉得还不如在战前民主制下对共产党人更好些。这一切加上1968年“布拉格之春”的影响,使捷克的改革不可能不具有激进性质。

2.捷克的经济条件:私有化难度大

但另一方面,捷克也可以说是转轨最困难的国家。同样走的是典型的“民主私有化”道路,但捷克的经济条件与北邻的波兰有很大的不同。波兰民主化之前的统一工人党政府就信奉奥斯卡.兰格的“市场社会主义”,“自发私有化”、“杂乱无章的私有化”已颇有发展,而农村则根本没有实行过集体化,基本上仍由小农构成,因而政权更替后曾被认为是私有化改造比较容易的国家。杰弗里.萨克斯的“证券私有化”建议,最初就是向波兰提出的,而东欧第一个证券私有化的方案也是首先在波兰出台的。

捷克经济转轨主要有以下困难。首先,捷克民主化前的经济体制之“一大二公”在东欧诸国中无出其右,在“布拉格之春”被扼杀后的二十多年间,当局拒绝一切改革,比起民主化前就实行过“市场社会主义”的匈牙利、南斯拉夫与波兰等国(尤其是从未搞过农业集体化的后二国)来,其原体制的僵化和垄断性与“纯国有”、“纯计划”经济的色彩都更加突出,因此按理说转轨也会更加困难。

其次,在1989年捷克的国内生产总值中,公有经济占96%之多,私营经济只有区区4%。[2] 个体劳动者只占人口的1.2%,其产值仅占国民生产总值的4.1%。而且,捷克的国有企业多是大中型联合企业,托拉斯化程度之高,在整个东欧仅次于前民主德国。捷克早在共产党时代以前就有经营大企业的传统,如俄斯特拉发的冶金联合体、比尔森的斯科达汽车厂、布拉格的奇卡德工厂、乌斯季的斯波莱克化工冶金联合体与布尔诺的阿达斯特工厂等,都是世界闻名的巨无霸企业。在这样的经济系统中推行产权改革,困难可想而知。完全没有市场改革基础的捷克,本国公民不可能购买企业;而捷克作为二战前全球十大工业国之一,国民有很强的历史自豪感,不可能像匈牙利那样允许外资大量购买并控股本国企业。同时,在捷克转轨之初,国际收支尚属平衡,并未承继大量外债或恶性通货膨胀,不像匈牙利那样,早已背上了沉重的外债包袱,而且丧失了对外支付能力,需要卖掉国有资产换取外汇来还债。因此,无论从可能还是从需要来讲,出售型的私有化在捷克似乎都是行不通的。

3.捷克的社会政治条件:有利于“浪潮式私有化”的激进改革

捷克在历史上是东欧诸国中唯一具有真正左派传统的国家。战前的绝大多数时间里,社会民主党都是联合执政党乃至主要执政党,第一共和国的前后两位总统马萨里克和贝奈斯、以及总理突沙等均为社会民主派人士。捷克社会民主党在1948年2月事变被整肃前有党员近70万人;捷克人口仅为德国的四分之一,但社会民主党党员人数却相当于著名的德国社会民主党党员人数的70%。此外,在二十年代中期捷克共产党就成为国内第二大党,1925年大选中得票率超过社民党而几与第一大党农民党相当(93.4万票对97万票),1928年捷共拥有15万党员,比法共多两倍,比英共多29倍(而捷克人口仅及英、法的三分之一)。捷共也是东欧唯一的在苏军“解放”以前就依靠自己的力量在民主政治中拥有巨大影响的党。同时,捷克也是东欧诸国中唯一在二战前具有发达稳定的议会民主制的国家。在民主参与监督理念和左翼平等理念的双重影响下,任何寡头式的、“权贵私有化”式的、黑箱操作式的产权改革,都是国民难以接受的。

与波兰相比,捷克政府基本上未受半民粹主义式工联主义倾向的影响。波兰转轨期的政府是以团结工会为基础的,就其基本面貌来说,团结工会是个工联主义社团,而不是自由主义政党。工联主义在初衷上与其说倾向于私有化,毋宁说更倾向于工人自治;在私有化方法上则更接近于本企业雇员集体分享股权的伊索普(ESOP)方式,而不是全社会分配股权的“大众私有化”。但狭义的伊索普方式要求把“全民的”产权变成“内部人”产权,这也难以被社会接受,这样一来就使私有化进程变得十分复杂,以至筑室道谋,议而不决。自波兰别莱茨基政府的证券私有化方案被议会否决后,大众私有化便趋于停滞。而旧体制下“掌勺者私分大锅饭”式的自发私有化趋势又被民主政府所制止,于是形成了一个具有讽刺意味的现象:“第一届非共产党政府执政时期,波兰国营企业私有化进程与其说是加快了还不如说是放慢了。最重要的原因是,新出现的政治家和公众认为,自发私有化或企业经理享有任免权在政治上(以及道德上)无法接受,必须停下来”。[3]

捷克政府不同于波兰的“工会政府”,它的以自由主义社会公平观为基础的“机会均等”原则,在政界得到了较广泛的认同;而且,国内各政治力量在实现转轨的目标模式和方式方法上观点一致。捷克的工会过去和现在都以“温和”、能与政府合作著称,它也认可上述原则,并以此为基础推动社会保障运动。捷克朝野上下一致认为,捷克的工业是全体公民通力合作建立起来的,现在有必要进行普遍的社会补偿。因此,以机会均等、起点公平的证券方式进行大众私有化便较为顺利。

捷克民主化前的经济失衡远不像波兰那么严重,休克疗法所承担的“稳定”功能容易完成,而社会对“休克”的承受能力尚有富余,可用之于“改造”上。因此,捷克的休克疗法有别于大多数东欧国家,它不仅仅是以紧缩治理通胀的狭义治疗,而且也是以“浪潮式私有化”为核心的广义的激进改革。这就使捷克得以免于多数前苏联、东欧国家那种“从稳定到改造”的两阶段较长进程,而可以寓稳定于改造之中,以一次性的“休克”来完成关键性的转轨。这些前提都为捷克用尽可能低的社会代价向市场经济过渡提供了条件。因此,尽管捷克政权更替前远比波兰更加“一大二公”,但它的私有化却呈现出后来居上之势。

由于捷克在旧体制下的遭遇,左、右派都思变,而且都主张激进改革;由于民主传统与左派平等传统的影响,其产权改革就不能不突出民主性和公正性;由于与匈、波相比的特殊国情,国有资产的主要改革方式既不可能是卖给外国人,也不可能是“企业内部民主私有化”。这样,全国公民平分国有资产的证券私有化,便成为顺理成章的选择。

当时的捷克总理、自由主义经济学家出身的V.克劳斯把这种全国公民平分国有资产的证券私有化方式的原则归结为:“在起点平等的原则下产生最初的所有者,在(竞争)规则平等的原则下产生最终的所有者”。没有前者,私有化就不公平;没有后者,私有化就无效率。当时,这不仅可说是“自由主义者”克劳斯的看法,也可以说是包括绝大多数左派人士在内的全国上下的共识。

何以在捷克这样一个历史上具有东欧最浓厚的左派传统的社会里,民主化后的第一届“右派”政府却具有东欧最持久的生命力与民意基础?在1993年前后东欧各国出现的“左派复兴”潮流中,捷克也独善其身而成例外;克劳斯政府直到1998年才被“左派”的泽曼政府所取代,而且后者也不是“前共产党人”,而是所谓的“历史党”(战前的社会民主党)。捷克成了东欧至今唯一的一个前共产党的后继政党未能在民主制下“重新”上台的国家,这反映出在东欧各国中捷克选民因“转轨阵痛”而产生的怀旧情绪最小,对转轨的认同最大。即使在捷克模式暴露出许多缺陷的今天,指出这一点仍然很有意义。

二、证券私有化的操作及其直接结果

“浪潮式私有化”、“平民私有化”、“大众私有化”(或曰“人民私有化”)与“证券私有化”、“非常规私有化”这些术语,反映了捷克私有化在速度、广泛性与操作方式上的特点。当然,私有化的其它形式,即“有偿私有化”与“退赔式私有化(“重新私有化”)”也为捷克所采用,但无疑“大众私有化”是捷克产权改革进程的主流。

1.证券私有化:产生“初始所有者”

1992年5月,当时的捷克斯洛伐克联邦开始证券私有化的第一次浪潮。

每个公民只要愿意,就可以在支付1,035克朗(当时与美元的比价为28:1)的登记费后,得到一本含有1,000个“投资点”的投资券;每100点可换3股,每人可获30股,规定只能买10个企业的股票。每个公民若把手中的这些“投资点”全部兑换成私有化企业的股票,价值可达数万克朗。同时,政府把经过估价分股后的大中型国有企业1,492家(一说1491家,其中943家属联邦捷克部份)的近上千亿克朗资产,一次性“上市”,供公民以投资券选“购”。到1993年6月,这一波私有化圆满结束。拟私有化的国有资产之93%被顺利“售”出,公民所持投资券基本上全部兑现为股票,仅捷克共和国内就因此出现了700万股东。

1993年11月,捷克联邦解体后,捷克共和国又开始了第二波私有化。在有权得到投资券的1,030万公民中,到12月已有600万人支付了每人1,050克朗的登记费并获得了第二期投资券;他们从1994年4月起开始“购买”资产总值为1,550亿克朗的862(一说867)家大中型企业的股票。当年10月,这一波私有化也顺利完成。当时预计,连同“有偿私有化”与“重新私有化”的部份,到1994年年底第二波大众私有化结束时,捷克国民资产的私有化率将达85%至90%,私有经济将占国民总产值的94%。1996年6月,捷克政府正式宣布结束私有化工作,工业企业中已有92%完成私有化。至此,捷克成为继前民主德国之后第二个完成私有化改造的前东欧国家。[4]

显然,捷克的大众私有化进程是相当稳健踏实的。私有化第一阶段的交易期为14个月,第二阶段的交易期7个月,均能按期完成交易,进度相当均衡,未出现俄罗斯那种一再延期、进展缓慢、最后在证券作废前突击成交的现象。捷克企业折股上市时,能按政府的统一规定进行,也没有与“内部人”讨价还价的问题。与俄罗斯完全免费分发“私有化券”的做法不同,捷克人领取“私有化证券”时必需交纳登记费;第一阶段时这笔费用相当于当时月平均工资的25%,第二阶段的登记费则不到当时月薪的18%;虽然收费很少,但仍有约20%的符合条件的公民未去领“私有化证券”。不过,这在捷克并未引起太多议论,人们认为,这些不愿付登记费的人是自愿选择了退出或弃权。[5]

2.解决股权分散下的企业“治理真空”:建立私有化投资基金

私有化投资基金是捷克私有化过程中一项最主要的制度创新,其目的是,解决大众私有化之后因股权高度分散而必然出现的企业“治理真空”的问题。在私有化的第一波时,当时尚未分家的捷克斯洛伐克联邦共出现了439个投资基金,其中捷克有264个;在第二波时,参加捷克私有化的投资基金共有353个。

第一波私有化时,所有的投资基金都采取了股份公司的形式。公民向投资基金投入“私有化证券”,成为基金股东;基金用“私有化证券”购买企业股份,获取投资回报,然后再向投入证券的公民分红。投资基金受“投资公司”管理,双方签订合约,公司按合约向投资基金收取佣金。投资基金既可由金融机构出资建立,也可由非金融机构或个人出资建立。在私有化第二波时,相当数量的单位基金介入,它们约占总投资点的44.8%。[6] 单位基金与股份公司在法律上的区别是:股份公司是独立法人,单位基金不是;在股份公司的情况下,投资公司与投资基金签订合同,在单位基金的情况下,投资公司和个人签订合同。这两者在经济上的区别是,投资于单位基金的个人投资者,不再享有股东所具有的投票权,因而使投资公司的权力更为集中。单位基金可以有开放式与封闭式两种,捷克私有化过程中出现的多属封闭式基金。捷克的投资基金多数是由国内银行发起的,几家大银行各自发起设立的基金往往有多个。[7] 投资基金建立后,随即展开大规模的宣传推销活动,吸引分到“投资点”的公民向它们投资。

3.全民皆股东、多数获实惠

捷克通过其证券私有化创造出了起点平等的“全民皆股东”时代。在私有化的第一阶段,捷克公民所持有的“投资点”有72.5%投给了投资基金。在第二阶段,这一比例为64%。[8] 为了防止公民和投资基金的“投资点”因买不到股份而作废,引发社会问题,企业股份出售的程序经过了精心设计,绝大多数“投资点”最后都被用于购买企业股份。第一波结束后,投资基金和个人所持有的“投资点”因未使用而作废的比例分别为0.33%和3.25%;第二波结束后则分别为0.15%和1.2%。[9]

由于信托投资业的高度发展,极少捷克公民会把自己的“投资点”未兑换股份就卖给别人(即俄罗斯所谓的“把私有化证券换了酒喝”的现象),绝大多数人在证券私有化结束时都成了股东。而且与俄罗斯私有化证券换到的股票绝大多数是无法分红的“垃圾股”不同,捷克投资基金的代理、国家对企业内部人分肥的制止、关于所有企业必须向所有投资者开放股份交易等规定,使绝大多数捷克公民用“投资点”换到的股票都带来了实际收益。

“投资点”的入市前交易(“换酒喝”等)率极低,意味着人人持股的平均化局面;但直接持有企业股份的人并不多,绝大多数公民持有的是投资基金的股份。公民通过投资基金间接持股、投资基金集中公民股份行使控股人职责,成为私有化后捷克经济的主导产权模式。

据捷克私有化部统计,两波证券私有化转给620万捷克公民的股份共3,430亿克朗,按购买力平价计合340亿美元,平均每个公民“分”到5,000多美元的资产。[10] 如按汇价计,则每人不到2,000美元。而有资料说,每份(每人一份)私有化股份所兑换的企业股份在私有化后的几年里平均约可给它的持有者带来每年300美元的收益。如果这指的是汇价美元,则资产盈利率约为15%;如果是指购买力平价美元,这里的回报率也有6%,按发达市场经济国家的标准,都属正常偏高的。[11] 可见,在捷克的证券私有化后的一段时期内,私有化确实给绝大多数公民带来了实惠。

4.防止公司股份集中到个别大型投资基金:降低投资基金运行的风险

捷克私有化后出现的几百个投资基金拥有的企业股份是相对集中的。1995年,在布拉格股票交易所上市的706家捷克公司中,国内外货币投资者(所谓战略性投资者)所占股权份额平均为10.5%(第一波私有化企业)与10%(第二波私有化企业);国有资产股平均为0.9%(第一波)与5.4%(第二波);其余的88.6%(第一波)和84.6%(第二波)均为投资基金持有。在投资基金占有的上述份额中,个人和较小的投资基金占39.8%(第一波)和44.1%(第二波),这部份股权十分分散,一般对企业难以构成实际控制;银行发起的投资基金占21.2%(第一波)和9.8%(第二波);其他机构与个人发起的投资基金占27.6%(第一波)和30.9%(第二波)。后两类投资基金的规模较大,控股能力强,合计共占40%至50%的股权,捷克式“人民资本主义”的经济效率便主要寄希望于它们了[12]。

在私有化过程中及私有化后的若干年内,捷克政府的主要政策导向是,阻碍股权向大型基金、尤其是具有外资背景的大基金集中。这显然有民族主义的政策动机,但更重要的是出于降低风险的考虑。在私有化初始的第一波中,捷克财政部大力向人民宣传,认购私有化证券将会带来丰厚的收益,但收效不佳。1991年11月,一个名为“哈佛基金”的投资基金展开了凌厉的宣传攻势,鼓动人们购买它的股份,并许诺将有10倍的回报率。其促销活动取得了成功,在吸引大批投资者对其投资的同时,也带动了其他基金的仿效,促进了整个私有化过程的顺利推进。

但政府很快就发现,如果这些投资基金将来经营业绩不佳,将会导致信任危机,出现挤兑风潮,以致于形成连锁反应,令公众对私有化的信心动摇,可能让私有化功亏一篑。于是,政府在1992年颁布的“投资公司和投资基金法”中规定,一家投资基金在一家企业中的股权比例不得超过20%。这样,较大的投资基金就不得不将自己手中的“投资点”投入多个企业,降低其资产组合中最大的10家企业所占的比例。[13]

即便如此,在捷克私有化中大出风头的“哈佛基金”仍然在立志成为所投资企业的控股人的竞争中遥遥领先。迄1994年6月底,“哈佛基金”在全捷10家最大投资基金中名列第三,共掌握全部投资基金拥有的“投资点”的10.5%,次于由捷克国内银行设立的CS(捷克国民银行)与IB(投资银行)两大基金(分别占有15.6%和11.9%)。但“哈佛基金”投资集中的程度则远远超过它们:它把77%的投资集中投向资产组合中最大的10家企业,而CS与IB这项比例只有28%与44%;它投资的全部企业中,有84%的企业一成以上的股权归它所有(这一比例一般可保证在企业监事会或理事会中有席位),相比之下,CS与IB分别只对47%和51%的所投资企业拥有一成以上股权;“哈佛基金”拥有控制性股权(18%以上)的企业占其投资企业的56%,而CS与IB拥有控制性股权的企业只有11%于25%;“哈佛基金”还向其他几大基金的发起银行参股,控制了CS与KB(捷最大商业银行与第四大基金设立者)各12.9%与17.6%的股份,是仅次于国家的第二大股东。

这种状况的出现更进一步增强了捷克政府与立法机构限制公司股份向大基金集中的倾向。但是,若从建立有效的公司治理结构的角度看,政府其实还是应当鼓励像“哈佛基金”这样的投资基金集中投资;而限制投资基金集中投资的政策导向,实际上成了后来捷克经济效率出现问题的原因之一。

5.捷克大众私有化的结果及社会影响

在东欧诸国中,捷克这个历史上左派传统最浓郁、经济国有化、大型化与计划化程度最高、经济结构重工业比重极大而剧变前市场化试探步伐最小的国家,根据“在起点平等基础上找到最初的所有者,在规则平等的基础上找到最适合的所有者”的思路,通过证券分配(“大众私有化”)进行了快速而民主化的产权改革,在两波私有化之后又经过一段时间的拍卖等个案处理,捷克政府于1996年宣布完成私有化。

此前曾推算,第二波私有化完成后,捷克国民资产中私有化比重将达85%至90%,但由于“资产”概念和价格的变动(如地价、资源估价等),最后宣布全捷资产中有70%或600亿美元已经私有化。而在“大私有化”涉及的1,800多个大中型企业中,600多个已经完成私有化(即已无国有股份),其余1,200多个即三分之二的企业仍然有若干国有股份,但其中国有股仍占一半以上的企业只有150个,另外还有60个企业是由国家拥有“战略性”股份,一般认为这是指保证可以参加董事会的股份,即一成以上。[14]

捷克宣布完成私有化时,各种私有化形式的结构如下:“大众私有化”资产6,260亿克朗,约占总量的47.5%,其中经证券私有化的资产3,430亿克朗,占大众私有化份额中的54.8%(占全部私有化资产总量的26%);“小私有化”资产230亿克朗,占总量的1.7%;国有资产转给市政当局(即产权下放)的超过3,500亿克朗,占总量的26.5%;国有资产转给合作社的约2,000至2,500亿克朗,约占总量的17%;还有700至1,200亿克朗的资产(占总量的7.2%)退赔给了社会主义化之前的所有者或其继承人。[15] 从这组数据看,捷克证券私有化的比重并不是特别大,在“大私有化”中它仅占一半多,在整个私有化过程中仅超过四分之一,其比重甚至小于国家下放给市政当局的那部份资产。但证券私有化涉及了大多数骨干企业,它对捷克转型期经济的实际影响远比上述数字大。而它所造成的公平感与对初始产权合法性的社会认同,更对捷克转型期社会的稳定起了重要作用。

三、“捷克奇迹”

大众私有化之后的捷克经济很快出现了复苏,考虑到上文所说的捷克的经济转型条件在东欧各国中相当艰巨,而这一期间还经历了联邦解体的冲击(在转型国家中,苏联、南斯拉夫与捷克斯洛伐克是三个解体的前联邦国家,前两者解体造成的后果是众所周知的),这不能不说是奇迹之一。

1.私有化过程中捷克经济迅速回升

1990年至1992年,捷克与波兰的经济都有明显下降,两国曾被看作是“激进改革失败”的典型案例,而与据说是走“渐进路线”、经济情况稍好的匈牙利形成了对比。1990年匈牙利经济只下降了3.3%,而实行巴尔采罗维奇“休克”方案的波兰则下降了11.6%;1991年匈牙利经济再下降11.9%,而实行克劳斯“休克”方案的捷克则下降了14.2%。当时连捷克国内的许多理论界人士,其中包括“布拉格之春”时代的经济设计师姆利纳日、科马雷克等,都断言克劳斯总理的冒险会导致经济崩溃。

然而,随着私有化进程的推进,捷克经济于1992年末走出了谷底,是继波兰之后第二个经济复苏的东欧国家。而与此形成鲜明对照的是,匈牙利的经济仍然在继续下降,回升乏力。1994年,波兰经济增长了4.6%,捷克经济增长了2.5%,而匈牙利经济则只增长了1.5%;1995年波兰增长6.5%,捷克增长4%,而匈牙利是零增长。在转轨后的第六年(1995年),波兰的国内生产总值已回升到剧变前的96.9%,捷克回升至91.6%(另一算法为85.6%),若把灰色经济计算在内,这两国的经济规模实际上可能已超过剧变前;而匈牙利则只回升到剧变前水平的81.3%,以至于不得不在“左派”政府领导下实行被称为“休克补课”的博克洛什紧缩纲领。至此,人们才认识到,走“渐进”道路的匈牙利实际付出的总代价比经历过“休克”的波兰、捷克都大,而匈牙利取得的成果却不如波兰、捷克。连一些原先批评过克劳斯“激进”政策的人,如科马雷克,也改变了态度,承认原先的判断不对。

直到1997年捷克经济出现新的“停滞”为止,捷克在“大众私有化”后出现的增长持续了四年。按几次调整后确认的数据:1993、1994、1995、1996年捷克经济(国内总产值)分别增长了0.6%、3.2%、6.4%、3.9%;从1992年至1996年固定资产投资每年的增长率分别为8.9%、-7.7%、17.3%、21%、8.7%,五年的总增长为55.1%,大大超出了1990年、1991年经济“滑坡”时形成的亏空(这两年投资分别减少2.1%与17.7%);这五年里私人消费分别增长15.1%、2.9%、5.3%、6.9%与7%,五年总增长为42.7%,也超出了1990年、1991年的亏空(这两年消费分别增6.7%和减28.5%)。这后两项指标与公认为东欧转轨国家中经济表现最好的波兰不相上下(波兰该五年投资总增长64.3%,私人消费总增长27.5%。)[16]

2.对私有化不同态度的经济社会后果:捷克和斯洛伐克的比较

如果把捷克与同属前捷联邦的斯洛伐克相比,对照就更为鲜明。第一波大众私有化时,捷、斯尚未“分家”,私有化的进展旗鼓相当。而捷克实行第二波大众私有化时,两国已分别独立。此时斯洛伐克走上了另一条道路:不仅不再推行第二波大众私有化,相反却由政府通过份期赔偿的办法收回了第一波大众私有化时斯洛伐克公民已分到的私有化证券,实际上,斯洛伐克成了前东欧各国中唯一一个公开取消已实行的大众私有化并开了大众私有化“倒车”的国家。

斯洛伐克把产权从“大众”那里收回后,很快采用了俄罗斯的方式,交给了所谓信得过的“自己人”,主要是前企业经理,而且对大批工人采取了毫不客气的裁员政策,与捷克克劳斯政府的保证就业政策(如下所言,它后来成了捷克经济困难的原因之一)形成鲜明的对比。在捷克的失业率由1991年的4.1%下降到1995年的2.9%时,斯洛伐克的失业率却上升到了13.8%。实际上,斯洛伐克的这种做法并非反对私有化,而是把国有企业“一步到位”式“私有化”到了企业经理的口袋里;同时,它对国有企业冗员的处理也比捷克更可以称得上“休克疗法”,只是它属于不讲公平的另类“休克”而已。

斯洛伐克的这种私有化做法避免了捷克式人人持股造成的公司治理困境,因而1997年以后斯洛伐克的经济困难未像捷克那样明显导致增长的停滞。但在1992年至1996年的私有化期间,斯洛伐克不仅因转轨的不公平方式引起了比捷克剧烈得多的社会政治动荡,经济状况也比捷克差。虽然两国的增长率相差不多(1993年至1996四年间,捷克的GDP增长了14.8%,斯洛伐克增长了15.3%),但斯洛伐克的固定资产投资在1992年至1996年五年间只增长8.1%,远低于捷克的55.1%,私人消费更是只有6.7%的增长,远低于捷克的42.7%,这期间捷克的工资平均增长了43.8%,斯洛伐克却只有20.3%。[17]

3.捷克:东欧转轨国家经济表现的佼佼者

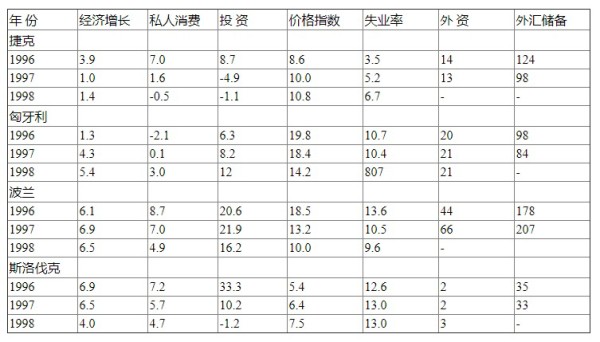

捷克在私有化时期的经济复兴不仅比大多数转轨国家出色,而且在转轨国家中公认为经济状况最好的所谓“第一方阵集团”或曰维谢格拉德集团四国(波、捷、匈、斯)中也是佼佼者。(见表一)在四国中,捷克复兴速度仅次于波兰,而付出的代价(经济滑坡的程度)则最小。若以大众私有化进程的年份作比较,

表一. 1990年至1996年国内生产总值增长情况(%)[18]

说明:谷底产值是经济降至谷底年份的产值以1989年产值为基数之比;1996年产值是以1989年产值为基数之比。 就看得更为明显。(见表二)在这五年中,捷克经济除了增长速度不如波兰、斯洛伐克,固定资产投资增长仅次于波兰外,在关系到人民生活水平的消费增长与工资增长方面均为东欧之冠,尤其与在前期号称“不搞休克疗法,坚持渐进路线”、私有化实行“只卖不分”的匈牙利形成了鲜明的对比。1991年前后以捷匈对比来抨击“休克疗法”的声音至此一度沉寂;相反,“休克疗法”的鼓吹者则大力宣传这一对比,直到1997年后才又有新的变化。

表二. 1992年至1996年私有化进程中的其他经济指标[19]

不仅经济增长方面如此,在宏观经济的其他方面亦然。若比较1996年财政预算赤字占GDP的比率,也是捷克最低,为1.2%,而波兰为3.1%,匈牙利为3.5%,斯洛伐克为1.9%。[20] 就通货膨胀而言,捷克消费价格指数的年上涨率由1992年的12.7%稳步降至1996年的8.6%(期间最高为1993年的18.2%),匈牙利由23%降至19.8%(最高为1995年28.3%),波兰由44.3%降至18.5%(最高为1992年44.3%),斯洛伐克由9.2%降至5.4%(最高为1993年25.1%)。与波、匈相比,捷、斯可以说已无通货膨胀问题。捷克克朗对美元的汇价从1991年的29.5比1稳中微升到1996年的27.1比1,斯洛伐克克朗则从29.5比1微贬为30.7比1,波兰兹罗提从1.06比1贬至2.7比1,匈牙利福林更从74.7比1贬至152.6比1。[21] 在经济滑坡小、恢复快、通胀低、币值稳、财政好的条件下,捷克的体制转轨幅度则是最大的,并被国际评估组织认为是前华约国家中最稳定的国家。捷克在转轨中的经济表现获得了许多国际组织的良好评价。捷克在东欧国家中于1995年率先加入经合组织时,该组织秘书长让-克洛德.拜耶指出,经合组织之所以吸收捷克为成员国,是考虑到捷克的宏观经济状况令人满意,生产增长率为4%左右,通货膨胀率在10%以下,失业率低,预算平衡。在捷克被吸收为经合组织成员国之前,美国著名的证券市场及信用评估公司“标准-蒲耳氏”公司将捷克国家银行以及捷克经济信贷的信誉由BBB+级提升为A级,在所有东欧国家中唯独捷克获此佳评。在世界银行1996年以0分至4分来统计改革进度指标时,上述四国与斯洛文尼亚是26个转轨国家中仅有的获得4分的国家。按照欧盟的政治发展程度指标计算,捷克、匈牙利同为3.5分,波兰3.3分,斯洛伐克则只有2.5分。1995年在这四国当中,捷克的私有经济占国内生产总值的比重高达70%,其余三国均为60%;若看从1989年至1995年这一比重的上升幅度,捷克达59个百分点,斯洛伐克为50个百分点,匈牙利是45个百分点,波兰仅为31个百分点。[22] 1996年美国的传统基金会公布的一份调查报告说,欧洲经济上最自由的国家除瑞士外,英国、荷兰、丹麦、捷克、法国、意大利属于“通常自由”的国家,捷克是唯一上了该等级的中东欧国家 [23]。以欧盟15国1998年经济水平为100计算,斯洛文尼亚为72,捷克为63,匈牙利是51,斯洛伐克为49,波兰是40,罗马尼亚29,保加利亚26。[24]

4.捷克的激进私有化既维护了相对的廉洁公正、又保住了高社会福利

中国有一种为本国现状辩护的流行观点认为,转轨中出现腐败是难以避免的,腐败是转轨的必要“代价”。但若把这个观点放到捷克去检验,就会发现此说之大谬不然。在所有的转轨国家中,捷克的转轨速度最快,但腐败程度却是最轻的。

“世界反腐败组织”与世界银行1997年比较了50个国家(地区)的腐败程度,按照法制透明度、制度规范、民间流传的证据及许可证制度、市场进入政策、司法效率、官僚、财政、税务、海关状况等多方面,加权统计出各国的“腐败透视指数”(0分为最腐败,10分为完全无腐败),其中有6个是转轨国家。在这6个转轨国家中,捷克的得分是5.20,高于匈(5.18)、波(5.08)、罗(3.44)、俄(2.27),成为这类国家中相对最廉洁的一个。[25]1997年国际上的非政府组织“自由之家”与世界银行比较了25个转轨国家的政治经济状况,通过8项指标来计算“民主化指数”,以1为最好,7为最差。在这8项指标中,捷克有5项位居第一,分别是“媒体独立”、“政治过程”、“法治规则”、“经济状况”、“私有化成份占GDP比重”;有一项指标(即“私有化”)居第二位,次于匈牙利;另两项指标(“社会民主”与“政府和公共行政管理”)居第三位,均次于匈、波两国。[26]

有趣的是,捷克的克劳斯政府号称是东欧剧变后最典型的“右派”政权之一,它一方面大刀阔斧地推行极端自由主义的“休克疗法”式私有化,另一方面,它实施的社会保障与“福利国家”政策却超过了东欧大多数“左派”执政的国家。

克劳斯反对让尚未私有化的国企破产,尽管为了维持这些企业会使国家预算每年多化几亿美元,又限制了劳动生产率的增长,但他认为这样却体现了“欧洲价值”,为许多人保证了就业机会。在克劳斯执政的8年里,竟然没有一家大企业破产。1995年,捷克的社会福利事业支出是国家财政预算开支中的最大项目,占预算总收入的三分之一以上;此外,该年预算还把发展交通基础设施、科研、提高教师工资和住房建设列为优先关注的领域。这与匈牙利于1995年大幅度削减社会福利形成了明显的对比。

在“大众私有化”时期,捷克的失业率不升反降,从1991年的4.1%、1993年的3.5%、1994年的3.2%降至1995年的2.9%,不但是东欧国家中最低的,在全欧州也是就业最充份的国家。而绝大多数转轨国家这一时期的失业率均明显上升,斯洛伐克的情形已如前所述;波兰的失业率从1991年的12.2%升至1993年的16.4%,1995年仍达14.9%;匈牙利从1991年的7.8%,升至1992年的13.2%,到1995年仍高达10.4%。这一时期,捷克以实际平均工资与人民消费均高达43%左右的增长在东欧拔了头筹(在GDP增长更快的波兰,平均工资几乎无增长;在GDP增长缓慢的匈牙利,平均工资甚至还下降了近两成),而且是东欧极少几个在这一时期退休金增长比工资增长更快的国家。捷克平均退休金占平均工资额的比重(即所谓的“替代率”),从1993年的43.4%升至1996年的47.8%,而同期匈牙利由47.3%降至41.4%,波兰由76.8%降至61.3%,斯洛伐克由44%降至42%。在1996年,捷克的这项指标实际上仅次于波兰(61.3%)而居于转轨国家最高之列。[27] 同年,捷克的退休保障体系依赖率(领退休金者与正常上班者之比)由1990年的42%上升到61%,在22个转轨国家中名列第6,但捷克由于失业率低(即正常上班者多),因此实际上的社会保障程度比前五个国家更高。从1994年至1997年这四年间,维谢格拉德集团的捷、波、匈、斯四国中,后三国的失业率都在两位数(波兰、斯洛伐克平均为15%,匈牙利平均为10%),只有捷克始终维持在4%以下。因此,1996年以前捷克公民对克劳斯政府的信任率一直保持在50%以上。

就这样,捷克一方面以“平均分配、还资于民”的方式实行了“激进自由主义”式私有化,另一方面又奉行了高税收、高福利的社会民主主义政策。

5.对捷克模式的批评与褒奖

捷克的这种激进私有化配合高福利政策的转轨模式,在理论上对自由至上主义经济学的观念构成了挑战。因此,1995年在哈佛大学教授、东欧自由主义改革的理论顾问杰弗里.萨克斯与东欧自由主义改革的实践者克劳斯之间,有过一场有趣的争论。萨克斯建议克劳斯学习“亚洲虎”,削减社会保障开支并以国家资本主义促使经济起飞;而号称是“激进改革家”、“撒切尔夫人学生”的克劳斯,则断然拒绝这种“亚洲观念”,声称对那种想用“大规模国家干预追求超常的经济成就”的企图他只能说“不”,他还认为,社会党或社会民主党式的高税收、高福利政策体现了“欧洲文明”,改变这种社会政策并使之“降低到那些亚洲国家的水平”是不能允许的。[28]

而研究转轨经济的东欧著名左派理论家、曾任波兰社会民主党政府主管经济的副总理的科沃德克,则这样评价“右派”治下的捷克与“左派”治下的斯洛伐克:捷克的社会保障政策“允许部门过度就业,从而过份扩大了雇员人数,而斯洛伐克则采取了更为激进的改革战略,允许高失业率的增大”;然而另一方面,享有退休金的斯洛伐克人又远不如捷克人多,于是,由于高就业率其“退休金依赖率”本应更低的捷克,其实际“依赖率”反而比斯洛伐克要高得多!在这位波兰的“左派”副总理眼里,捷克的“右派”政府最大的缺点就在于,它太“左”了![29]

1997年以前,捷克的经济十分风光,那时它几乎也同时得到了“左”、“右”两翼国际舆论的一致赞扬,被誉为“中欧之星”、“波希米亚虎”。奉行新自由主义和效率至上原则的国际货币基金组织和世界银行的经济学家们,称赞克劳斯政府的改革是中东欧国家的榜样;而西欧一些左派也开始称赞克劳斯,有人甚至说,克劳斯是“欧洲最大的社会民主主义者”[30]!

其实,克劳斯也罢,当时的捷克政府也罢,实际上并不信仰社会民主主义。但具有社会民主主义和左派传统的捷克在激进的“大众私有化”和发达的社会保障下出现了东欧最稳定的、执政时间最长的“右派”政府这一事实,却表明新自由主义的效率追求与社会民主主义的公平追求在那时的捷克至少是共存的。

四、对“大众私有化”的社会评价

在1990年至1997年期间,捷克的这种转轨模式在道义和实践上都取得了巨大的成功,在捷克民众当中也获得了相当高的认同。

1.捷克民众对基本经济社会状况的评价

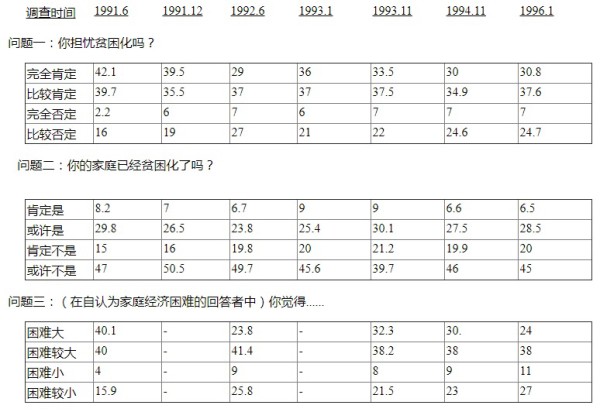

据民意调查机构1991年6月和1996年1月对捷克人的调查:1991年有21%的受访者对自己就业的预期良好(加上“也许好”则为55%),1996年这个比率上升到了37%(加上“也许好”则上升到74%),而同期对自己就业的预期悲观者则由20.3%降至6%(加上“也许”不好者,则从45%降至26%);对本人工作企业的发展前景持肯定乐观者占受访者的比重,从1991年的15%升至1996年的32%(加上“也许”乐观则从41.7%升至79.8%),而对企业前景持悲观预期者则从24%降至4%(加上“也许”悲观,则从58.3%降至20.2%)[31]。从一项关于“贫困化”的民意调查数据可以发现,捷克民众对贫困化仍有一定程度的担忧,但随着私有化的推进,这种担忧有所减少。(见表三)

1992年大众私有化高潮期间,一个跨国组织对捷、匈、波、斯四国就“社会冲突水平”做了民意调查,认为转轨引起了强烈的贫富冲突的捷克人为6%,而如此认为的斯洛伐克人为8%,波兰人是15%,匈牙利人则达27.5%;加上认为引起了“比较明显”冲突的人,则捷克有28.5%,斯洛伐克为36%,波兰是56%,匈牙利高达70%。至于认为转轨不会引发这种冲突的捷克人占被调查者的18%,这样想的斯洛伐克人是18.9%,波兰只有9%,匈牙利人更少,仅3.5%;加上认为“有冲突但不明显”者,则占捷克人的71.5%,斯洛伐克人为64%,波兰人是44%,匈牙利人仅有30%。

虽然多数捷克民众觉得转轨期间的社会冲突并不很明显,却有相当多的人认为,企业内的摩擦冲突会加剧。把上述问题换成“企业与雇员的冲突”后发现,7%的捷克人(11.3%的斯洛伐克人、8.8%的波兰人、20.1%的匈牙利人)认为,这种冲突会很强烈;加上认为冲突会“比较明显”的,则如此认知的捷克人为47%,斯洛伐克人是56%,波兰人为45.5%,匈牙利人是64%。而相信不会有这种冲突的捷克人占7%,斯洛伐克人占6%,波兰人占8.9%,匈牙利人占5%;加上认为“有也不明显”者,在捷克人中占53%,在斯洛伐克人中为44%,在波兰人中是54.5%,在匈牙利人中只有36%。[32]

表三. 对表中问题作答者的比例构成[33]

1994年的一项民意调查中,对于“总的来讲,你认为自己从证券私有化中是否获益?”这一问题,22%的捷克被调查者回答“肯定是”,38%回答“大概是”,合计共占60%,20%回答“肯定否”,20%回答“大概否”,合计共占40%。同年的调查还表明,五分之一的被调查家庭自认为从股市中获益,平均获益率达到78%。1996年1月的调查则表明,有30%的家庭在这些年的金融操作中获益。[34] 当然,这些来自二级市场的盈利已完全脱离了证券分配“起点平等”的状态,而呈现出比其他收入大得多的差异。

但捷克股市监管严格、法制规范在转轨国家中是一流的,因而社会对此能够认可。私有化证券发放后不久,捷克便成立了布拉格证券交易所(1993年4月开市)与“人民股票交易所”(1993年7月开市),前者主要是职业投资者的活动场所,后者主要面向持有私有化证券的公众,让他们得以使用证券私有化的注册账户进行交易与后续拍卖。这两处的主要交易都通过统一的“证券中心”结算,并因此接受统一的监管。1996年的调查表明:公众对股市的参与与关心程度极高,宣称坚持查阅股市报告与上市公司报表的人有15%,23%的人是经常查阅,26%的人不常查阅,而只有36%的人表示他们从不查阅此类信息。

在所有的转轨国家,当人们从剧变之初的狂热和对改革的浪漫幻想中冷静下来后,面对转轨的艰难和市场经济本身的缺陷,批判现实、埋怨与怀旧情绪都会上升。捷克也不例外,但证券私有化的“起点平等”使这种不满得到缓解。

这从1995年至1996年间斯洛伐克“开倒车”引起的强烈愤怒可以反证。1996年1月,当斯洛伐克政府宣布把已登记参加第二波证券私有化的斯洛伐克公民手中的“投资点”作废,并以每张1万克朗(350美元)的国债取而代之时,立即引起了公众的强烈抗议。民意调查表明,65%的受访者认为,政府这样做是错误的,只有11.5%的人认为这样做可以接受,67%的受访者抗议停止证券私有化,只有19%的人支持政府的这一做法。斯洛伐克传媒批评说,这是“‘人民’资本主义被更有权势的‘政治’资本主义取代了”。甚至有的官方人士也表示,这种改变“基本是不公正的,可能是腐败的,肯定是政治性的,但仍然应该执行。”[35]相比之下,捷克人对证券私有化及相关改革的埋怨就要轻得多。尽管在多元化的舆论中,当时的政府总理克劳斯把它说成是“最伟大的成功”,而最大的反对党捷克社会民主党主席泽曼则称之为“世纪骗局”,公众的普遍态度是,虽然有所批评,但这样的批评比斯、波、匈等同类转轨国家要远为缓和得多,而认同程度则比这些国家高许多,与俄罗斯及巴尔干诸国之类“转轨不成功”国家的民意态度简直不可比。正如捷克科学院社会学研究所所长耶日.韦塞尼克所说的,今天捷克人对私有化的态度是:“大多数人都宣称自己已经从中获益,但他们仍然更愿意讲新的财富是非法的。”[36](见表四)

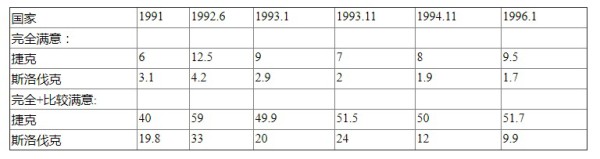

表四、对“你对经济改革是否满意”的回答率(%)[37]

“大众私有化”是1991年底全面启动的,到次年第一波形成高潮,从表四可以看出,公众对改革的满意度随之明显上升,捷、斯的民意同步变化,只是斯洛伐克公众对改革的不满突出得多。到了1992年秋,捷、斯分家并各自走向完全不同的私有化道路后,民意变化的方向即产生重大差异:捷克人的满意度虽比1992年夏的浪漫时期有所下降,但完全满意与比较满意则基本都维持在半数以上且有缓慢增长之势,其中完全满意者也稳定在接近一成的水平;而斯洛伐克的公众满意度则大幅下降且持续恶化,到1996年初已只剩不到一成的人满意或比较满意,其中完全满意者只剩下1.7%。

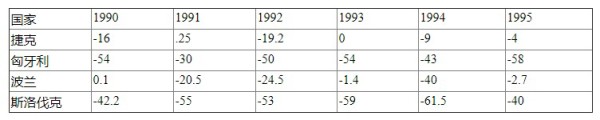

在一项民意调查中,中欧四国公众对“国家变革的总方向是否正确”这一问题的回答见表五。从表中可见,1990年时四国公众基本上都认同变革方向,捷克尤为突出,认同者所占比例比否定者高出38个百分点之多。1991年后进入“休克”阵痛期,各国民意开始逆转,但在捷克只是对变革方向的认同程度下降,却未出现象其他三国那样多数民众否定变革方向的情形;而且1992年后捷克民众对改革方向的认同度还有所加强,赞成者居明显优势,比反对者一直多25个百分点左右。而其他三国的民众对变革方向的怀疑乃至否定情绪却似乎占了上风。尤其是匈牙利1995年(即社会党政府搞“休克补课”之际)否定国家变革方向的人竟然比认同这一方向者高出70%。斯洛伐克、波兰也有类似趋势,只是到1995年随着两国经济复苏,这种否定情绪才明显减弱。

表五、对“国家变革的总方向是否正确”的回答[38]

说明:表中百分比是答“正确”者的百分比减去答“不正确”者的百分比。当数值为正时,表明答“正确”者多于答“不正确”者;若数值为负时,表明答“不正确”者多于答“正确”者。

该项调查还有“你对目前国家民主发展程度是否满意”一问,结果见表六。各国公众都有继续健全民主制度的要求,对当前的民主发展程度不满意。但捷克自大众私有化第一波以后,这种不满明显减弱;匈、斯两国这种不满却有增长的趋势;波兰则大起大落。在捷克大众私有化之前,波兰公众的满意度胜于捷克,大众私有化启动之后,1992年至1994年间波兰公众的不满意度便大于捷克了。到了1995年以后,由于波兰经济的改善和1994年大选对“休克疗法”承担责任的政府下台等原因,波兰公众的满意度又再次略高于捷克。

表六、关于“你对目前国家民主发展程度是否满意”的回答[39]

说明:表中百分比是答“正确”者的百分比减去答“不正确”者的百分比。当数值为正时,表明答“满意”者多于答“不满意”者;若数值为负时,表明答“不满意”者多于答“满意”者。

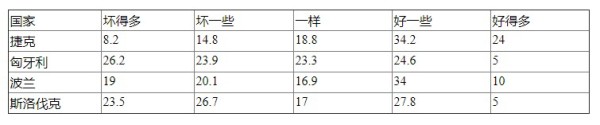

维也纳人文科学研究所1995年组织了关于“经济转轨的社会成本”调查,在波、捷、匈、斯各抽样访问了1,000个家庭(见表七)。在两波大众私有化完成后的1995年,捷克人对当前统治的评价是四国当中最好的:有24%的捷克人认为,如今的统治比过去“好得多”(其余三国只有5%、10%、5%),认为至少不比过去坏的捷克人高达77%,而这一比例在斯洛伐克是49.8%,在波兰是60.9%,在匈牙利是52.9%。

表七、对“目前的统治与以前相比你认为是更好还是更坏”的回答(%)[40]

捷克人对改革及当前统治的这种评价,显然与以“大众私有化”为核心的市场化改革较好地做到了改革代价与机会的公平分配(即“交易权利初始配置的平等”)有关。

捷克科学院社会学所根据“经济期望与态度调查”的抽样问卷计算了反映收入分配差距的吉尼系数,此系数值越低,表明收入分配越平均。从人均收入来看,1992年此系数为0.23,1996年为0.27。居于收入分层最底层的那十分之一家庭1992年占有社会总收入的5%,1996年则占有4.4%;居于收入分层最高层的那十分之一家庭1992年占有社会总收入的20.5%,1996年则占有24.5%。私有化前后收入分配状况的变化不大,最穷者的收入为人均收入的近一半,最富者的收入比人均收入高一倍多。[41] 从家庭总收入来看,在民主化之前的1988年,捷克家庭总收入的吉尼系数为0.29,民主化后、大众私有化之前的1992年,此系数为0.32,1996年为0.36。若看交纳了个人所得税、并计入社会福利所得后的居民净收入,则其吉尼系数为,1988年0.20,1992年0.22,1996年0.26;最穷的20%的家庭1988年拥有社会总收入的11.1%,1992年为11.9%,1996年又恢复为11.1%;最富的20%的家庭拥有社会总收入的份额为,1988年30.9%,1992年34.0%,1996年37.8%。据此来看,捷克民主化前的收入分配状况与典型的“福利国家”北欧诸国相当,民主化后则与北中欧(德国、荷兰)相当,而比匈、波(吉尼系数均为0.29)的收入分配都更平均,也比美欧各发达国家的分化程度更小。[42]

若根据曾任波兰左派政府副总理、对“捷克模式”持批评态度的科沃德克选择的资料,从民主化之前的1987年至1988年,到捷克完成两波大众私有化的1993年至1995年,维谢格拉德集团四国的吉尼系数演变为:捷克从0.19升为0.27,波兰从0.26升为0.28,匈牙利从0.21升为0.23,斯洛伐克则从0.20降为0.19。[43] 按这组统计,捷克转轨后吉尼系数的升幅是四国中最大的,但就绝对值而言,捷克的收入分配如今仍比波兰平均。

无论按哪组统计数据,这几个国家都是所有转轨国家中分配不均度最小的,而捷克又小于波兰。比起1994年至1995年前后吉尼系数已上升到0.4至0.5水平的中国、俄罗斯等国,几不可同日而语。分配不均度小亦即“结果不平等”程度小,而这种本来不大的“结果不平等”中不公平的成份(即用强权占有、欺诈、勒索的成份)又比“自由交易”即至少形式上公正的成份更小,这是捷克人认同变革的最根本的基础。

五、1997年危机与“捷克模式”的困境

综上所述,1992年至1996年期间,以“大众私有化”为核心的捷克改革取得了明显的成效。无论是看经济滑坡“代价”的最小化、恢复增长的成就、宏观经济及财政的改善,还是看社会公正的维护、公众对改革的认同度、社会与政治的稳定、市场化与社会保障的平衡等方面,捷克都取得了很大成功,并因此得到了国际上左、右(社会民主主义与自由主义)声音的共同肯定。人们认为,捷克的转轨是一部“效率与公平的协奏曲”。与捷克毗邻的匈牙利同样有奥匈历史传统,转轨前的经济发达程度与捷克相当,但转轨中实行的是“渐进道路”与“只卖不分”等与捷克相反的做法,匈牙利虽然在1991年前后似乎比捷克过得舒坦,但1993年至1996年却陷入了严重的困境,于是匈牙利就成了肯定捷克式“休克疗法”者最常举的反证。

但是 ,从1997年开始,捷克的这种亦“左”亦“右”模式的局限性变得日益明显,捷克的经济陷入停滞,增长率剧降,宏观经济指标恶化,企业的国际竞争力下降,失业增加。经济危机导致社会矛盾加剧,一直保持东欧最稳定的捷克政局也随之动荡起来。1996年大选获胜连任的克劳斯政府被迫在任期内提前辞职下台。1998年提前举行新的大选,反对派社会民主党获胜上台执政,终结了东欧各国剧变后历时最久的一个自由派政府。

1.捷克陷入经济困境

实际上,捷克经济困境的某些兆头在1996年已经显现。该年捷克的国内生产总值按现价计算虽增长了4.4%,与上年的4.8%相当 [44],但按不变价计算,则只增长3.9%,比上年的6.4%下滑了一大截。而与此同时失业率却从上年的2.9%增加到3.5%。[45] 1996年财政赤字仅为15亿克朗,1997年就猛增为130亿克朗。过去几年中,捷克的外债一直是东欧国家中最少的,1995年仅为79亿美元,而1997年已增至220亿美元,大大超过1990年97亿美元的历史最高水平。另外,稳定了长达7年之久的克朗自1996年开始贬值,从27-28:1贬为32:1。为了制止这种趋势,捷中央银行拿出30亿美元来挽救,但仍然无济于事。到了1997年,克朗再次下跌至34-36:1,贬值率达20%。

起初,克劳斯面对这些徵兆力图保持镇静,他表示,按市场经济观点看,人为刺激高增长并不可取,4%左右的增长率是正常的。但是,到了1997年他终于沉不住气了,被迫于4月中旬出台了所谓的“振兴经济措施”。其中的短期措施包括,削减国家预算支出5%(225亿克朗)、限制工资增长(将国家预算中的工资增长率由11.9%降至7.3%)以及限制进口;长期措施包括,加快由国家控制的大型企业私有化的速度、鼓励和支持出口、进一步规范金融业和股票市场、成立跨部门的专门组织机构、强化同经济犯罪活动的斗争。

然而,这些措施并未奏效。1997年的国内生产总值按不变价计算只增长了1.0%,离5%的计划目标差得很远,与上年的3.9%、前年的6.4%相比,呈现明显的连续滑坡态势。1998年的国内生产总值也只增长了1.4%,仍陷于经济停滞当中。1999年在新上台的“左派”政府治下,国内生产总值甚至还下降了0.2%。1997、1998两年固定资产投资也连续出现负增长,分别下降了4.9%与1.1%。而失业率则连年爬升,从1996年的3.5%升至5.2%和6.7%。通货膨胀严重,1998年消费价格指数升至10.8%,时隔五年又一次返回到两位数。吸引外资(直接投资)数量则从1995年高峰时的25亿美元下降为1996、1997年的14亿与13亿美元。外汇储备也从1995年高峰时的140亿美元减到1996年的124亿和1997年的98亿美元。(见表八)

表八、四国主要经济指标[46]

说明:表中除外资、外汇储备为绝对值(亿美元)外均为增长率。

在转轨国家里情况最好的维谢格拉德四国中,自1997年起捷克从“排头兵”的位置上掉了下来,尤其是在经济增长方面已落到了四国之末,而原来状况最差的匈牙利在“休克补课”与“全卖光”式私有化之后经济却大有起色。于是,从1998年以来,对“捷克病”的分析便成了转轨经济学中的一个热点。

2.来自左、右两翼的批评

正如1992年至1996年间捷克的榜样得到了从自由主义到社会民主主义的一致称赞一样,1998年后捷克陷入经济困境的案例,也受到了来自左、右两个方面的批评。

左翼的批评中除了传统的那种完全否定一切私有化方式的立场外,还有一种是具凯恩斯色彩的“后华盛顿共识”,这一“共识”把捷克的做法看作是新古典主义经济学(它在转轨问题上的观点即所谓“华盛顿共识”)的一个失败的案例。来自右翼的批评中,有人以匈牙利的成功反证捷克的失败,鼓吹“分不如卖”论。前者认为“大众私有化”过份自由主义,而后者则认为“大众私有化”过份平民主义。至于“后华盛顿共识”的旗手、前世界银行首席经济学家斯蒂格利茨,则是从“凯恩斯+哈耶克”的立场,对俄、捷的实践进行了左右开弓式的批判。在他看来,这种实践既由于过份迷信自发性市场而违背了凯恩斯主义的国家调控原则,又由于“雅各宾──布尔什维克式”的理想化设计,而违背了伯克、波普和哈耶克的保守主义原则[47]。

捷克在东欧邻国的一些同行也不喜欢克劳斯的做法,并在转轨的道路上与捷克人暗中竞赛。波兰1994年至1997年间的转轨设计者科沃德克就是如此。他一方面把捷克与波兰都归入所谓的没有搞“休克疗法”而取得了“渐进成功”的典型,并以之与他定义的所谓“渐进式失败”(俄罗斯、乌克兰等)、“激进式失败”(1996年至1997年的阿尔巴尼亚)、“激进式成功”(只有前东德)的类型作对比 [48];另一方面也“左右开弓”地批评捷克,他既指责捷克人受新自由主义的影响,认为捷克人“如此强烈地支持激进的私有化与自由化政策”导致了不良后果,同时又批评捷克人过份重视社会保障而导致无效率的“过度就业”和过高的“保障体系依赖率”。[49]

显然,这种脱离具体问题而围绕着“主义”话语的批评,往往是各说各话,与其说它们是在寻找捷克困境的症结,不如说它们是在借捷克的案例标榜自己的“主义”式主张,自然这些评论对解决问题只能是隔靴挠痒。要真正从捷克的成功与失败中得到教益,还是应当跳出意识形态框框,从技术层面分析捷克的失误到底在那里。

3.企业机制转轨过慢

对捷克的批评之一就是捷克维持着“过份的”社会保障、尤其是科沃德克所说的“过度就业”,实即我们俗称的铁饭碗制度。3%左右的全欧最低失业率是1992年至1996年间“捷克奇迹”的一大特徵,而同期工资的增长又过快,超过了生产力的增长。1992年底捷斯分家前,斯洛伐克的失业率为5.5%,分裂后其失业率猛升至19.8%,但捷克的失业率不升反降,于是大批斯洛伐克失业者涌入捷克寻找工作,结果捷克不得不颁布法律禁止斯洛伐克公民在捷克就业。可以说,捷克的低失业率和高工资增长率对一个转轨经济而言,已经“奇”到反常的地步。对此的正面评价可以说它增强了社会稳定与公众认同;对此的负面评价则是,维持过度就业恰恰是捷克的企业效率与竞争力不佳的原因。难怪左派学者科沃德克和“右派”顾问萨克斯都一致认为,捷克人把自己的饭碗护得太严。

但问题在于,捷克并没有波兰那样强大的工会,捷克政府更是由理论上并不欣赏“福利国家”的自由主义者所主持,为什么捷克的“铁饭碗”却比工会强大、左派执政的东欧邻国更难打破?尤其是在1997年,当时波兰的国内生产总值增长7%、固定资产投资急升22%,这种情况下尚有10.5%的失业率,而经济停滞、固定资产投资负增长的捷克却反而保持着“萧条中的高就业”,这的确耐人寻味。

显然,问题不在于工会的力或政府偏好,而是与企业机制有关。捷克的企业对冗员满不在乎,这表明企业缺乏改善效率的激励,而这又反映出捷克工业部门内部机制转轨并不顺畅。如前所述,虽然在转轨过程中,捷与波、匈一样制定了“企业破产法”,捷克也有不少大型国营企业亏损严重、经济效益差,但政府并未实行关停并转。企业长期经营不良,拖欠债务高达2,500亿克朗。由于缺乏资金,捷克在旧体制下形成的工业生产结构未得到及时调整;工业设备的更新缓慢,六十年代末、七十年代初的设备在工业部门中仍占50-60%;工业产品中能源和原材料消耗高的产品仍占很大比重;劳动生产率只相当于欧盟国家的三分之一。

4.金融改革滞后

尽管1992年捷克颁布了“银行法”,要求国家银行彻底转变职能,改变对金融业的垄断地位,但实质上这些银行仍在国家的严格控制下,它们没有自主权,与投资基金的关系缺乏透明度,运营效率低。正如科沃德克指出的,捷克的银行体系由于对大规模私有化的管理不当和缺乏正确制度而濒于危机;银行不是全力关心如何改善对工商企业的借贷管理、关注贷款企业的重组及其竞争力,而是将主要精力放在投机性的收购兼并上,非但未提高效率、增加产出,反而使经济失去了发展的动力而停滞不前。[50] 由于金融改革滞后,才导致1997年至1998年间出现了金融风波,致使十几家银行倒闭。

直到1998年,捷克才出台金融法,开始真正的金融改革。但捷克的金融改革与波兰的方法不同。波兰模式要求银行必须对债务人采取免债、再贷款或使其破产的措施。虽然这并不能完全改善波兰银行的“体质”,但确实把银行从死亡的边缘挽救回来了。而捷克模式则是将亏损企业置于一特殊的“医院”里,即将其交由专门负责回收坏帐的机构处理;金融机构的运作方式照旧,企业也未因金融改革而感受到真正的压力。结果,不仅银行部门,而且整个资本市场都被拖入危机,“住院”的企业名单不断加长[51],整个经济陷入萧条。1997年年中捷克发生的货币危机及其造成的经济滑坡就证明了这点。

捷克的金融改革之所以滞后,根源仍在于“大众私有化”时期人们对民间资本或外资控制金融的担忧。克劳斯长期以来坚决反对银行的私有化,尤其是反对外国资本购买捷克银行,认为这样会构成对捷克经济安全的严重威胁。于是,在第一波私有化过程中,国家保留了对银行的控制权,只对银行所有权实行了部份私有化。例如,捷克最大投资基金的发起人,拥有全国活期存款80%的捷克国民银行在第一波私有化之后保留了40%的国家股份,只有37%的股份参加了私有化。捷克最大的“商业银行”参加第一波私有化的股份为53%,国家保留了44%。第三大银行“投资银行”的国家保留股份则为45%。[52] 由于被私有化的银行股份为众多股东分散持有,银行的控制权实际上仍然在国家手中。要把银行的控制权私有化,很可能需要外国银行或其他战略性投资者的介入,银行自己设立的投资基金显然是无法担此重任的。

泽曼的社会党政府上台后采取了截然不同的做法。他们认为,这样的私有化无异于变相国有化。因为,银行隶属于国家,银行投资基金去收购证券就等于国家收购证券。因此,必须把银行从国家手中彻底剥离出来,实现银行的真正私有化。1999年左派政府已颁布法令实行银行私有化,并允许外国资本购买。目前捷克在步匈牙利的后尘,逐渐向外资敞开大门。

虽然如此,由于银行的部份私有化和企业的私有化是同步进行的,在私有化之后,银行股份的很大部份落到了投资基金手中,结果出现了部份银行之间通过投资基金互相持股的现象,有的银行的股份甚至为自己发起的投资基金所掌握。例如,第一波私有化之后,“捷克国民银行”的股份中有29.1%为8家投资基金持有,其中“商业银行投资基金”持有3.9%,“投资银行基金”持有8.8%。“商业银行”的股份有44%为5家投资基金持有,其中“捷克国民银行”持有4.9%,“投资银行基金”持有10.8%,它自己设立的投资基金持有3.4%。第三大银行“投资银行”所设立的多个投资基金共持有该银行17%的股份。[53] 我国学者张春霖认为,这种情况之所以被容忍,可能是为了遏制“哈佛基金”对银行的控制。“哈佛基金”在“捷克国民银行”和“商业银行”已分别拥有12.9%和17.6%的股份,是仅次于国家的第二大股东。

与匈牙利那种向外资全面开放金融,导致“坦克(苏军)走了,班克(Bank,指外国银行)来了”的状况相比,捷克的金融政策是相当民族主义的,在资本流通、国家战略部门、外国投资者购买不动产和建房等方面有诸多限制,国外投资者购买捷银行股份或有价证券也不得超过有关固定资产的三分之一。但采用保留国家控股和“自持自股”的办法,不仅使银行的非商业性质难以改变,而且使银行与投资基金职能混淆,导致二者的职能都无法正常行使。

5.为什么“大众私有化”反而产生了企业的“二国有”状态?

按捷克转轨设计者的说法,是要“在起点平等基础上找到最初的所有者,在规则平等基础上找到最终的所有者”。上文已经说明,前半句通过证券分配已基本实现,但后半句话的实现就复杂得多。所谓的“在规则平等基础上找到最终的所有者”,实际上就是要通过公正的交易,实现产权向“善于经营者”适度集中。在存在着投资基金这个“中介所有者“的情况下,这又意味着两个过程,一是最终产权(企业股份与投资基金股份)的相对集中,二是中介产权即投资基金对企业的股权占有相对集中。然而由于种种原因,这两个过程在捷克进行得都不理想。

“大众私有化”一开始,捷克经济学界便形成了两派意见。一派主张应实行向“公平的兼并者”倾斜的政策,以加快产权的集中,尽快改变人人持股的无效率状态;另一派则谴责这种主张,并要求强化对小股民的保护、通过立法加强股市透明度和小所有者权利,具体要求包括:公司在改变自由交易的股份比例时应受到限制;应当为有关小股民的信息保密;在股权转移时应保证小股民得到“正当的价格”;对损害小股民的行为应当赔偿。捷克政府基本上倾向后一种意见,因此当时的政策实际上并不鼓励最终股权的集中。

另一方面,在“大众私有化”初期,曾出现过一些新建私人银行与投资基金以“异常高利率的挑逗性广告”吸引“投资点”而使持券公民上当的事件。为了杜绝此类弊端,捷政府多方防范投资中介的垄断风险。政府专门规定:每个这类组织对任何一家企业的总“投资分”都不得超过这一企业投资私有化总股份的20%;“投资私有化基金”不得把总“投资分”集中投在一、两家企业,而必须投入10家以上的企业。这样,持券公民遇到风险或机遇的概率处于平均值之上,而私有化过程中的过份投机或因投资基金不负责地冒险而给投资公民造成损失的情况也得以避免。但同时它也造成了双重的股权分散:一方面,多数公民人人持股,投资基金本身拥有极多的自然人股东;另一方面,每个基金拥有一大批企业的股份,却很难对其中任何一个企业有控股权;而每个企业不但自然人股东极为分散,它的法人股东也是分散的,企业虽有众多的机构持股人──投资基金,但很难有任何一个持股法人能对它负起真正的责任。

这样硬性的规定在削弱了民间投资基金对企业控制权的同时,也等于强化了国家的控制能力。由于国家限制民间基金之间的兼并集中,最大的几家投资基金又多由国家银行或国家控股银行发起设立,政府拥有国有资产基金及四大银行的股份,控制了贷款发放的权力。而国家银行在1991年改组后继承了1,400亿克朗的债务,成为大部份已私有化企业的债主;它们通过各地的分行,分别成为最大的投资基金里最重要的股东。于是,国家通过国有资产基金和四家银行控制了四分之三的经济部门。虽然每个企业及投资基金的国有股份额都很小──有的只有百分之几,但在股权极度分散的情况下,国有股仍可能是“老大”。所以,在“大众私有化”结束后,很多企业又处在一种“二国有”的状况下。国家和企业间的产权关系模糊,表面上这些企业已经私有化,但实际上是换汤不换药,仍由国家控制,原管理人员基本没动,机构臃肿,人浮于事的现象依然如故,企业经济效益也没有明显改善。

于是,证券私有化后的捷克便出现了极为矛盾的现象。一方面,从产权份额的角度看,捷克的私有化已相当“彻底”,到1996年6月1日私有化部撤销时,只剩下35家所谓战略性企业(及1,400家其他企业的部份股票)掌握在国有资产基金会手中,这1,400家企业以后将通过直接出售方式实行私有化。1997年底,捷克私有经济占国民经济的比重已达80%,工业部门的私有化程度为80%、建筑业约为90%、服务业几乎为100%。如此高的私有化程度在转轨经济国家中只有前东德可以相比。但另一方面,由于大多数企业的股权极度分散,实际上没有有效控股人,因而国家仅凭很小的股份便仍然握有控制能力。从这点来讲,捷克经济又比多数转轨国家、尤其是波、匈等维谢格拉德国家的经济更加“国有化”。因此,私有化更彻底的捷克经济反而在适应市场、提高效率与竞争力等方面进展滞缓,这是1997年后捷克经济陷入困境的主因。

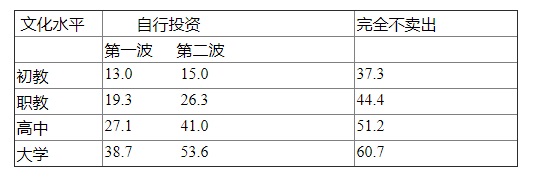

6.私有化之后的捷克产权结构及其弊端

从1991年末第一波“大众私有化”开始,直到1996年春,四年多时间里捷克的产权结构一直维持着“起点平等”状态,集中化进程十分缓慢。(见表九)从表中可见,自1992年证券私有化发动直到1996年春,捷克的持股公民中有半数以上(53%)完全没有卖出他们的股份;只有不到五分之一(19%)的人把自己的股份全部卖出,加上卖出超过一半者也还不到私有化证券领受者的四分之一。由于只有少数捷克人直接持有企业股份,绝大多数人都是委托投资基金代理投资,在第一波私有化参与者中有82%的人、第二波81%的人把自己分到的全部或部份产权委托给了投资基金,其中各有一半人是托付了全部产权。因此,第一波中有72%、第二波中有64%的“投资点”投入了投资基金。至于那些既不出售自己的份额,也不借助投资基金这一中介、而是自己进行投资的人,则与高文化水平相关:完全不出售自己份额的人在大学毕业者中占到61%,而在仅受过初等教育者中只占37%,完全不依靠投资基金作中介而自己投资者在大学毕业者中占39%(第一波)与54%(第二波),而在初等教育水平者中则仅占13%与16%。

表九、IPF(投资私有化基金)的产权变动[54]

1. 1996年1月,参与私有化及其随后行为的公民中%

2. 未投入者按文化程度分类占该类人%

这样,在1996年初捷克便形成了一种特殊的产权结构,三类所有者鼎足而立:一类是约200万直接投资者,他们每人只持几股;第二类是大型投资基金,它们在股权中占主导地位,据说10家最大的投资基金控制了三分之二的企业;第三类是处于小股东与大基金之间的300家中小型投资基金,它们主要从事股票交易活动,很难有效参与公司治理。小股东的力量太小,而且缺乏必要的专业知识和资金,无法对企业的改组施加影响,除非投资者(在大部份情况下是外国资本)购买整个企业或一家企业的大部份股票,否则企业很难实现改组。而大型投资基金也对企业改组不感兴趣,因为法律规定每一家基金不允许持有某一家企业20%以上的股份。

应当说,捷克政府在1997年前也察觉到这种产权结构的弊病。早在1995年“大众私有化”中建立起最初的资本市场后不久,相当数量的公司股票一上市便出人意料地下跌,尽管这些企业的绩效良好,当时的宏观经济形势也不错。分析者认为,这是由于过份严格的限制阻碍了资本流动与重组,缺乏大规模的买盘,股价便不可能稳住,更难以上升。那时,金融市场的挫折被一家至今仍匿名的大机构入市扭转,它通过买入许多投资基金与银行所持的股份,把股价一举推高,但同时此举也突破了“大众私有化”初期的“反兼并”立法。在搞活股市与坚持“反兼并”二者间,捷克政府只能选择前者。[55] 从此,捷克的资本市场政策导向逐渐转向防止投机性抛售,而弱化了“反兼并”。这种所谓“限卖不限买”的做法,使单个基金不得控制某个企业20%以上股份的禁令实际上趋于失败。

到了1996年,捷克政府促进资产优化重组的导向进一步明显。这一年捷克开始提出“第三波私有化”(即资本重新组合),欲通过中小股东出售股票给新的投资者(包括外国投资者),使分散的股份集中起来,为企业注入新的资金与活力。一些投资基金开始转变为控股公司,新的控股公司的投资一般不受20%的限制,可以在企业领导层中占据关键地位,对企业的重大决策施加影响。然而,这一时期捷克所推动之股份的相对集中,仍然主要限于中介投资机构对企业的股权配置。“第三波私有化”使得投资基金可以相对容易地对企业控股,但投资基金本身的股份也是极为分散的,众多的公民在“大众私有化”中通过向它注入“投资点”而成为它的股东。“第三波私有化”只是促进了投资基金间的兼并,并没有促进最终持股的公民间的兼并。如果说,企业股权高度分散会妨碍公司治理,那么投资基金自身的股份高度分散同样会妨碍基金本身的治理。一个本身无效率的基金拥有了对企业的控股权,就真能对企业进行有效重组吗?

六、“投资基金病”与捷克的未来

综上所述,在“起点平等”与效率改进的结合中,捷克模式把投资基金摆在了一个关键位置:投资基金本身的股东大众化体现了起点平等,而基金代表大众股东对企业行使治理权,则被看作是既优于官营经济衙门式管理、又避免“无政府”式管理真空的一种改革,这种改革被期望能带来效率改进。然而这一期望看来出了问题。上节所讲的一些弊端,如投资基金控制的企业之缺乏效率激励,基金与银行的交叉控股造成捷克企业的“二国有”等问题,其实都还是表面现象。根本的问题是投资基金这种制度设计内在的矛盾,即维持“平等的起点”状态之努力与发展有效的竞争机制的矛盾。正如J.E.斯蒂格利茨指出的:“投资基金比它们所拥有的公司本身还存在着更严重的‘公司治理’问题。基金股份持有者占了总人口的很大比例,因此股东们对基金管理的影响几乎为零”。[56]

1. 捷克的投资基金:共同基金还是控股公司?

由于大众股东无法参与管理,投资基金的实际管理是由基金发起人另设的“投资公司”来运作的。这种公司与投资基金(实际上也就是与大众股东)订立管理合同,承诺基金运作的一定绩效并以此为条件收取管理费作为公司的利润。但基金运作的绩效与基金所投资的企业之绩效只有弱相关,因为在基金对企业持股比例很低的情况下,企业绩效的提高对基金绩效的影响远不如在股市上操作基金股票获得的增值大。于是,投资公司的主要精力便不是管理企业而是股市投机。因为对投资公司来说,积极参与企业的监督管理是一件成本高、利润低的事。例如,负责管理“农业银行基金”的投资公司总经理介绍说,他的投资公司的利润有4%来自所投资企业的分红,96%来自布拉格股票交易所的交易,而其成本的结构正好相反,有90%用于所投资的企业,只有10%用于给参加股票交易的雇员开工资。[57]在这种情况下,投资公司对企业的管理便出现了许多令人啼笑皆非的事。例如,在某个企业资金周转困难的情况下,投资公司不是设法为企业筹资,却忙着向企业追讨管理费,为此在1996年至1998年间捷克发生了不止一宗管理公司把由它管理的企业告上法庭的案例。[58]

本来,投资基金之间的竞争和由此导致的兼并活动可以成为对投资公司的一个有效激励。然而,捷克法律又不允许投资公司和投资基金购买别的投资基金的股份。结果,当初设立的几百个投资基金中有很多现在已经成为没有竞争力的躯壳,其投资公司除了收取相当于其资产价值2%的管理费,再不愿有所作为;但由于购并受到限制,这些基金的前途只能是当大部份资产被投资公司抽走之后实行破产清算。[59]

这样一来,投资基金的职能便发生了混乱。诚如世界银行经济学家艾勒曼在1997年指出的:它成了既不是共同基金、又不是持股公司、似乎两者功能兼有而实质上两者都无法实现的非驴非马的东西。[60] 在西方发达的市场经济中,共同基金是指那种将认购者的资金投资于多样化的证券,并在持续不断的证券交易中取得利润的组织。它是一种“消极的机构所有者之典型”,通常持有种类繁多但持股比例都很小的各企业股票,很少参与企业重组与治理;但要求所持股票必须公开上市并具有良好的变现能力,以便及时抛出、买进。而持股公司则相反,它是参与治理的“积极所有者”,通常要取得所持有企业的控制性股权乃至全部股权,并以此参与企业的经营决策,以便从企业的发展与重组中获得大份额的或全部的资本收益。由于它持股较为稳定,所以并不特别在意股票的可变现性,甚至愿意控股非上市企业,只要它有改造的潜力。

捷克的投资基金大多按照西方共同基金的运作方式来拟定自己的章程,并且持股异常分散,这决定了它的主要精力在于证券交易而不在于企业治理,类似于共同基金。然而,捷克在私有化过程中及此后又期望这些投资基金能行使持股公司的治理职能,寄予它们重组私有化企业并提高企业绩效的重任。这就是矛盾之所在。

另一方面,在西方国家,上市企业只是所有企业的一小部份,资本市场上有大量的资本在游动,所以上市企业的股票就比较容易变现。而在捷克就完全不同了,由于“大私有化”涉及到经济的各个领域,所有大中型企业几乎都交给了投资基金,可交易股票数量过大;而同时证券市场刚建立,国民没有多少资产积累,社会上的游资有限,因此大多数企业的股票难以变现。这样,捷克的投资基金虽然模仿西方的共同基金的运作方式,但事实上却很难象西方的共同基金那样有效经营。于是,捷克的投资基金便陷入了两难境地:作为持股公司它受到法律限制而缺乏控股能力;作为共同基金它的大多数股票又缺乏变现能力。

2. 捷克的投资基金为何无法有效地治理持股企业?

从理论上讲,投资基金的前途应当是转化为持股公司,否则捷克私有化企业的治理与重组问题无法解决。然而,按照艾勒曼的说法,投资基金要如此转型也十分困难:它既缺乏激励,也缺乏手段,不但缺乏经验,更缺乏资本。[61] 所谓的“缺乏手段”,是指投资基金由于控股不足,在许多情况下无法对企业施加有力影响,甚至不能在企业的理事、监事会中保有席位,这样当然就谈不上约束与更换企业管理层可。关于所谓的“缺乏经验”,艾勒曼认为,捷克的证券私有化不象匈牙利的“全卖光”政策那样能吸引外资,而组织竞争、策划营销等经验要靠外资带来,“后社会主义”时期土生土长的投资基金并不具备这种能力。所谓的“缺乏资本”,是指在证券私有化过程中虽也有居民投入储蓄,但相对于庞大的国有资产,毕竟只是杯水车薪;构成投资基金主体的并非现金,而是作为存量再分配工具的“投资点”,因此向企业注入新资本的问题始终未解决。比现金资本更重要的是人力资本的更新。如果说证券私有化有创造“虚拟化”资本市场的缺陷,那么它在创造企业家市场方面的作为就更小。捷克的投资基金可能聘请到的企业理事或监事主要来自三个方面:投资公司雇员、创设银行雇员及外聘专家,而在这些人中真正的企业家人才并不多。

所谓的“缺乏激励”,也有学者将之称为投资基金在参与治理企业方面的“动因”不足。[62]首先,捷克由银行发起建立投资基金并由银行下属的投资公司管理之,会造成管理者与债权人双重身份的利益冲突,银行可能会牺牲股东利益来保护自己作为债权人的利益。例如,有的研究认为,与“哈佛基金”这样的非银行基金相比,银行设立的各大基金明显地倾向于分散自己的投资,其原因可能是因为银行只希望在尽可能多的企业中拥有监事和理事席位,以促进自己的信贷业务,收集有关信息,而没有兴趣在企业的治理结构上发挥更积极的作用。[63] 另外,在银行向企业贷款时,双方是谈判对手,这时企业内来自投资基金的理事就可能牺牲企业的利益而保护自己所属的银行的利益。例如,有一家企业的理事会就曾分裂为两派,一派以“商业银行基金”为首,另一派以“投资银行基金”为首,双方在应当向哪家银行贷款的问题上意见不一。[64]

其次,捷克法律对基金控股的限制使基金缺乏治理企业的利益激励,此即艾勒曼所谓“公司治理问题的0.4%解答”之悖谬。[65] 斯蒂格利茨把这一悖谬归纳为:“投资基金持有公司股份不得超过20%,而基金由基金管理公司控制,管理公司的收入是所管理资产价值的2%,因此基金管理公司在所控股公司的经济利益是0.4%(20%x2%)。若由同一家管理公司所管理的基金分别拥有两家公司的20%的股份,那么它的经济利益就有0.8%。其他国家的规定稍有不同,允许有最多30%控股,提取3%的管理费用,经济利益最多为0.9%。此外,提取的管理费用是基金管理公司的全部收益,基金管理公司在设计和实施所控股公司的重组方案时所发生的费用应从这些收益中扣除,最后得到净收益。很简单的一个问题是:如你管理一个经济资产,但却只能通过某个渠道提取其中的0.9%,你是继续利用这个渠道还是开发一个更‘有效’的渠道提取更多的价值呢?至少回过头来看,我们不应对捷克投资基金找到其他途径提取或将持股公司的价值‘转移’出来感到吃惊。无论如何,用不着什么复杂的经济知识就可理解,如果某种收入的99%要缴税,那么它们肯定会想尽办法通过其它渠道获得收入。”[66]

再次是由法律与现实条件制约导致的大众股东对基金治理的无能。由于部份投资基金采取了单位基金的形式,投资者没有投票权,而由于市场容量小,交易不活跃,投资者要想“用脚投票”、改变投资对象也很困难。即使在股份公司形式的基金中,由于基金与投资公司签订的管理合同通常是不可更改的长期合同,股东的投票权意义也不大。[67] 实际上,这就是大众股东治理不了基金、而基金治理不了企业的最根本原因。

由于上述一系列原因,以投资基金代替国家与私人企业主治理公司的战略存在着很多缺陷,1997年后捷克经济的困境也就不难理解了。

3. 捷克左派政府的自由化努力

陷入经济困境后,1997年捷克政府不得不实行亡羊补牢的紧缩措施,但这些措施不可能立即奏效,更无法解决经济深层的问题。于是,东欧持续最久的自由派政府在第三届任期未满时便半路垮台,1998年6月泽曼的左派(社会民主党)内阁上台执政。正如匈牙利的左派政府在经济逻辑下不能不搞起“休克补课”一样,捷克的泽曼在野时虽然对证券私有化批评甚多,执政后却不能不“按既定方针办”。如果说与卸任的自由派政府有什么不同的话,那就是左派政府更努力地力图把克劳斯“在起点平等基础上找到最初的所有者,在规则平等基础上找到最终所有者”的话,特别是把克劳斯实际上并未做到的后半句话落实下来。

1995年至1998年,捷克社民党曾高举福利主义的旗帜赢得民心,而他们上台后就发现,“在目前捉襟见肘的财政状况下,很难兑现竞选纲领中的承诺”。左派政府不得不逐渐取消自由派政府时期“过份的就业保障”,压缩医疗补助和社会保险,不再普遍发放多子女费,并实行高校收费。继克劳斯政府末期放松投资基金对单个企业持股20%的限制、扩大基金控股能力的“第三波私有化”后,泽曼政府又进一步放松基金兼并限制,并鼓励基金的大众股东间兼并与股权集中,传媒有称之为“第四波私有化”的。现政府希望通过这些措施改变“公司治理中的0.4%悖谬”,并解决“治理者的治理”,即因投资基金本身股权分散而导致的行为非理性问题,推动现有的投资基金向持股公司演变。

与此同时,现政府还改变了“大众私有化”初期对外资进入的体制性障碍。1999年起,外资购买捷克企业或其股份的势头开始出现。由于“大众私有化”以来捷克一直实行反兼并、反破产的“企业保护”政策,致使十年中捷克企业极低的破产率与极高的就业率成为其“奇迹”的一部份。这虽然有利于提高公众对新私有化企业的信心,保证转轨的平稳进行,但也使相当一部份企业“弱不禁风”,缺乏竞争力;当保护政策难以为继时,“破产风”便难以避免。按泽曼政府估计,捷克私有化企业的20%至30%在今后几年内面临破产或被兼并。重组这些资产的任务在相当程度上要寄希望于有实力的外资,因此,泽曼政府对外资进入采取了比克劳斯政府更开放的态度。不仅加大经济自由化力度,允许外资购买企业,批准外资进入捷经济战略部门,还计划在拟议的金融改革中让外资参与金融资产重组,直至把一些濒临破产的银行卖给外资。

七、捷克私有化实践的经验与教训

捷克经济转轨十年来,先经历了“捷克奇迹”,后陷入了“捷克困境”。若简单地只褒扬前者而忽视后者,或片面地强调后者而贬低掩盖前者,都不是正确恰当的认识方法。

1. 捷克的“大众私有化”成耶败耶?

随着捷克企业的股权集中、资产重组、金融开放而来的,将是投资基金在优胜劣汰的竞争中嬗变,其中的胜出者将演变为持股公司,外资也将进入这一领域。尤其在金融开放后,投资基金原先对银行的依附性将随着银行向外资开放,而在一定程度上演变为对外资的依赖。早在几年前就有研究者指出了这种前景,并认为这将意味着“大众私有化”在一定程度上的失败,因为“大众私有化”方案原本的目的之一就是避免“坦克走了,班克(Bank,特指外资银行)来了”的匈牙利模式的结局。[68] 但笔者认为,就产权改革的最终格局而论,捷克模式与匈牙利模式乃至其他模式的最终趋同,也许只是市场经济与全球化进程题中应有之义的一种体现。它本身并不能表明哪种模式的“最终优劣”。“大众私有化”设计的出发点虽有民族主义考虑,但主要还是作为起点平等的产权改革方案提出的;这就决定了作为平等起点的初始产权配置不可能长久存在,若一定要长期维持这种初始状态,最终就会付出效率的代价。然而,这绝不是说那种平等的初始状态没有意义。相反,究竟是从起点平等走向公平竞争,还是权家通赢进而赢家通吃,的确是衡量转轨是否成功的重要尺度。从这一尺度看,捷克人虽然在建立竞争机制方面耽误了一些时机,但它们通过起点平等渡过了转轨之初最困难的阶段,比起那些盛行“权贵私有化”而陷入“不公平的伪竞争”与“反竞争的伪公正”之恶性循环的国家来,捷克人走的弯路仍然是最小者之一。而且由于“路径依赖”的作用,这种“起点”会对捷克经济的未来形成深远的影响。从长远看,这种影响是正面的。

正如前面所分析的,在1990年初捷克转轨的当时条件下,通过证券分配手段进行“大众私有化”的所谓“人民资本主义”道路是符合国情的选择,也是符合公民社会中现代价值理念──不管左派还是右派──的共同底线原则的。这一原则就是从起点平等走向公平竞争。在当时的条件下,捷克所有的“左派”包括捷共在内,都不可能反对走向市场竞争,而所有的“右派”也不可能反对起点平等,不可能主张权贵私有化或面向外资“全卖光”。而起点平等就意味着国有资产(不是“内部人”的合伙资产)应当根据一定的原则平等地量化给全体国民(不仅仅是平等地分给“内部人”)。而这一量化既不可能是实物性的,甚至在直接意义上也不可能是实际价值性的──不可能设想把每个企业的股份平等地分给全体国民,使无论绩优还是破产的企业都拥有一千万股东。而只可能是“机会”性的,即把代表拟分配国有资产总价值的“投资能力”以投资券的形式分给国民,使国民有同等的机会(即同等的投资实力)进入产权市场去竞购自己所中意的资产。但这种“机会均等”只是投资实力的均等,由于信息不对称等无法改变的原因,等额投资券在产权市场上“买”到的股票之实际价值可能极不平等──俄罗斯就出现了这种情况──如此则“起点平等”的意义就不大了。不难想见,当大量公民手中“等额”的投资券只换来几张废纸(垃圾股),而另一些人却能借助“信息特权”尽情“买”入优质资产时,公众的被愚弄感会多么强烈!

为了避免这种局面,使以投资券为体现的“机会均等”能转化为以股票为体现的实际资本价值的“起点平等”,从而实现进入市场时初始交易权利的公平配置,就需要有投资中介,并且需要由民主政府对这些中介进行规范化管理,以消除信用诈骗与“中介垄断”。捷克政府在转轨初期对投资基金的严格管理正是基于这种目的,且正如上文所述,也达到了这一目的。捷克国民因此在进入市场经济时不仅有了形式上的“机会均等”,而且在初始产权配置上还确实有了(至少是相对的)实际价值平等。这正是捷克证券私有化做得比俄罗斯好的根本体现,也是后来几年中“捷克奇迹”和继之而来的“捷克困境”的共同原因,同时它也将是捷克人摆脱困境的基础。

处在民主国家严格管理下的投资中介,作为初始产权配置上实际价值平等的工具是成功的──而且完全可以说,大概除了中国农村改革初始时的平分土地这样只在特殊条件下才可行的实物分配外,捷克的做法在起点平等方面是所有转轨实践中最成功的。但另一方面,投资基金这样的中介作为公司治理手段却是相当失败的,作为国民控制本国资产而拒绝外资染指的民族主义经济政策也是基本失败的。为了克服这种失败,投资基金在完成初始产权配置的使命后,应当不失时机而又保持规范地转化为持股公司,此时政府过份严格的管制因阻碍了这种转化又是失败的。前一种成功是“捷克奇迹”的原因,后一类失败、尤其是最后一种失败又是“捷克困境”的根源。

前一成功与后一失败不仅应该分别评价,而且笔者认为,两者也并不形成严格的因果关系。现在来看,假如“大众私有化”完成后,政府及时改变那种为保证“起点平等”而采取的严格管制政策,有序地引导投资基金本身向市场主体的方向演变,一部份投资基金可以结合社会保障体制的改革(如前所述,这是在捷克另一项被耽搁的改革)演变为社会保障基金,并按共同基金的规则去运作,另一部份投资基金则可演变为持股公司,在资本开放、要素重组的条件下形成公司治理能力,那么,“捷克困境”在一定程度上是可以避免的。虽然这样一来平等的起点状态会逐渐消失,外资的竞争也会加剧,但从“起点平等产生最初的所有者,规则平等产生最终的所有者”的原则看,这绝不意味着“大众私有化”的失败。在资产重组有序进行、特权寻租及诈骗与腐败受抑制、社会保障机制起作用而经济又能加快增长、使国民收入总量增加的情况下,人民群众包括弱势群体的权益也能得到更好的保护。当然,对捷克来说这可能是事后诸葛亮式的评论;但对其他国家的转轨实践来说,这样的分析显然是有意义的。

2. 评论“后华盛顿共识”对捷克案例的批评

然而,如今国际上的一些评论只谈捷克的后一失败,不谈其前一成功,这是不 公平的。这样的评论在西方经济学凯恩斯主义反对新古典主义的传统话语框架下或 许有其必然性,但在以“如何分家”为核心问题、而“凯恩斯还是新古典”并非真 问题的转轨经济学语境中,并没有太多的意义[69]。

现在批评捷克案例的斯蒂格利茨、埃勒曼等人在学理上系出凯恩斯传统,而主持捷克改革的克劳斯在学术师承上更多地受货币主义、新古典传统的影响,因此,斯蒂格利茨等人站在凯恩斯学派立场上把“捷克困境”当成新自由主义失败的案例来批判是完全可以理解的。然而转轨实践与学派争论毕竟是两回事。如前所述,捷克转轨中那种反兼并的企业保护政策、排斥外资的民族主义政策、乃至“过度就业”的高福利政策,都与新自由主义经济学观念不相符,倒是与凯恩斯主义有某些近似,甚至证券私有化本身也与美国民主党政府根据罗斯福新政原则通过占领军在日本搞的“证券民主化”十分相似。因此,简单地用凯恩斯主义批判新自由主义的模式来否定捷克实践,不仅妨碍了正面评价捷克的经验,而且也无助于真正汲取捷克的教训。

批评者往往把俄罗斯与捷克在私有化方面的做法混为一谈,都看作“大众私有化”产生恶果的例子。从笔者对俄罗斯的分析已表明这种说法是不对的。[70] 事实上许多学者也指出了这一点,如P.M.奈基就指出了捷克的“起点平等的大众私有化”与俄罗斯的“内部经理买断”制的区别:[71]

捷克斯洛伐克:起点平等的大众私有化

俄罗斯:内部经理买断 IPF 企业股份 2% 51% 拍卖前交易(方案B) 1.5亿私有化 证券持有者 经理与雇员

与艾勒曼等人批评“投资私有化基金(IPF, Investment Privatization Fund)”的权力过大相反,奈基等人认为,俄罗斯失败的原因恰恰在于“投资私有化基金(IPF)”权力太小而“内部人权力”过大,“基础广泛的大众私有化被内部经理买断制葬送了”。他指出,在俄罗斯,“投资私有化基金(IPF)”的参与被限制在持股不得超过每个企业总股份的10%(即只有捷克规定的一半),只是在后来这个限额才有所增加。这样,俄罗斯的“投资私有化基金(IPF)”在保证“起点平等”方面没起什么作用,而后来增加限额只意味着希望它积极参与公司治理[72],然而上文的分析表明,恰恰是这一期望最不切实际。在捷克,“投资私有化基金(IPF)”作为“起点平等”的分配手段不负众望,作为公司治理的手段却令人失望;而在俄罗斯,当局使“投资私有化基金(IPF)”失去了实现起点平等的职能,却偏偏希望它来改善公司治理!

奈基还指出,俄罗斯私有化纲领赋予经理们选择的方案,还包括经理们可以借用企业基金(而不是用经理们自己的钱!)按特定价格“购买”5%股份的内部股;同时,俄罗斯私有化进程中也授予地方与市政当局很大的管理权,这更助长了腐败。对那些有油水的“靓女”企业,地方当局总是与内部人串通,把外资、企业外部的私有化证券持有者(包括IPF在内)都排斥于参与之外,这不仅造成了大量的私相授受、监守自盗,而且也妨碍了这些生产部门获得外部资金、技术、信息与人力管理资源,导致公平与效率的双重损失。

回过头来再看斯蒂格利茨、艾勒曼这些“后华盛顿共识”中人对捷克的批评,他们对捷克的“投资私有化基金(IPF)”在公司治理方面失灵的判断是很有价值的,但完全抹煞捷克的“投资私有化基金(IPF)”在起点平等方面的作用则有失公允。然而,这还不仅仅是价值评判公允与否的问题。全盘否定捷克模式使他们在逻辑上也陷入混乱。例如,艾勒曼一方面批评“投资私有化基金(IPF)”的权力分散与参与限制导致的“0.4%悖缪”;另一方面又指责“投资私有化基金(IPF)”的权力太大,使人回忆起美国经济在上个世纪“被大托拉斯与强盗寡头控制的情景”,并反驳那种“从激励的观点来看集中所有权是好事”的说法。[73] 事实上,他针对捷克“失败”而提出的许多“另外的选择”,恰恰是捷克没有做而俄罗斯做了的那些东西,例如进一步压缩IPF的持股比例、增加内部人的作用,直至允许经理借企业的钱来“购买”企业等等。可以断言,捷克当初如果按他所说的去做,今天她只会更像俄罗斯。

可见,在捷克案例的批评者中走得最远的艾勒曼,除了正确地指出了“投资私有化基金(IPF)”在企业管理上的无能外,其他方面的批评是很可商榷的。例如,他要推翻捷克式私有化“既快又公平”的说法,认为捷克的做法未必快,波兰式的清算型私有化也不慢,还可以采用卖方借钱给买方(Seller-supplied credit)这一“第三种选择”来加快个案式企业出售。[74] 这种说法是十分牵强的。波兰的“清算型私有化”是在存在着强大的工会势力的情况下出现的一种“民主的内部人私有化”。如果没有“工会民主”,这种方式就会变成比俄罗斯还糟的乌克兰式“内部权贵控制”。更何况,波兰的“清算式私有化”所形成的劳动集体租赁经营模式已被中国、波兰等国的实践证明存在着许多矛盾,只属于过渡形态,在波兰,它实际上正在演变为经理买断制。[75] 当然,这一过程在波兰的条件下进行得较为公平,但速度比捷克慢得多则是毫无疑问的。而在这一过程完成前,集体租赁制下的“公司治理问题”不见得比“投资私有化基金(IPF)”模式更小。至于艾勒曼所讲的“第三种选择”,实即有权者不掏现钱“赊购”企业,这种做法在实践中恰恰导致了“俄罗斯现象”,在理论上它与凯恩斯主义价值观上的“自由左派”立场更是相悖的。

艾勒曼为了否定捷克模式的“起点平等”,一方面在理论上把“公平分家与从头开始”说成是“原始共产主义诉求”;另一方面,他认为,给公民弄一些垃圾股并无意义,财产分配有多种形式,不仅是股份,还有债券、养老金与社会保障等。这种批评也会引起理论与实践的双重困惑:如果说起点平等是“原始共产主义”,莫非实行市场经济就只有权家通赢这一条路了?这种说法究竟是比萨克斯等“华盛顿共识”者更左,还是更右呢?至于实际进程,则前已指出,捷克式的操作恰恰意在防止私有化过程中信息垄断导致近水楼台先得月、一般公众只能分得垃圾股这样的弊病,并且正是在这一点上取得了明显的实效。同样显著的是,艾勒曼讲的“股份以外”的财富分配,如社会保障之类,在捷克也比其他转轨国家更发达,把股份意义上的“起点平等”与社会保障意义上的公平对立起来,无论理论上还是实践上都是不成立的。

艾勒曼还认为,股份私有化不等于公司私有化,在所有权与控制权相分离的条件下拥有股份与控制公司是极不相同的两回事;股市不能增加大量净投资,国家在转轨期的管理职能很重要,“让国家走开”的简单公式是错误的,等等。这些都是大实话,但它们与其说是针对捷克案例或者证券私有化的,不如说是在泛论私有化一般甚至市场经济一般,与捷克实践的评价很少有关。例如,从我们前面的分析难道可以得出捷克的做法就是“让国家走开”这样的印象么?艾勒曼甚至认为,“投资私有化基金(IPF)”的实践应当为“全民经商”、社会风气变坏等几乎一切“转轨综合症”负责,这就更不足论了。

总之,“后华盛顿共识”对“投资私有化基金(IPF)”在公司治理失败方面的分析是很透彻的,但它们基于西方经济学两大传统之争,而把捷克案例当作“敌对传统”的实践而予以全盘否定的做法,虽可以理解,但不足为训。捷克证券私有化的具体操作设计虽然未必可以为其他国家照搬,但其中体现的起点平等原则是应当肯定的。捷克后来的困境虽然未必能够证明其他选择更好,但“起点平等”本身不能提供一种有效的公司治理模式,这种模式只能在进入市场、离开起点之后通过要素重组来逐步实现,而此时规则的公平就更重要了──这两点,恐怕就是捷克实践给我们留下的最重要的经验与最深刻的教训。

【编者说明】文中小标题为本刊编辑部所加。

【注释】

[1]亚罗米尔.德麦尔、米罗斯拉夫.斯特日达(捷),《捷克斯洛伐克地理》,吉林人民出版社,1978年,第145页。

[2] J. Coffee, “Institutional Investors in Transitional Economies: Lessons from the Czech Experience,” in Frydman, Gray and Rapaczynski ed.,Corporate in Central Europe and Russia, Volume 1, Budapest: Central European University Press. 1996. P.119.

[3] K. Mizsei, “Privatization in Eastern Europe: A Comparative Study of Poland and Hungary,”Soviet Studies} (1992), 44:2, pp.283-296.

[4] 苏文,“捷克模式:公平与效率的协奏曲”,《东方》,1994年第6期。

[5] R. Egerer, “Capital market, Financial Intermediaries, and Corporate Governance: An Empirical Assessment of the Top Ten Voucher Funds in the Czech Republic,”Policy Research Working Paper, No.1555, the World Bank,1995, p.3.

[6] J. Coffee, “Institutional Investors in Transitional Economies: Lessons from the Czech Experience,” in Frydman, Gray and Rapaczynski ed.,Corporate Governance in Central Europe and Russia}, Volume 1, Budapest: Central European University Press, 1996, p.138.

[7] D. Claessens and G.Pohl, “Ownership and Corporate Governance: Evidence from the Czech Republic,” Policy Research Working Paper, No.1737, The World Bank, 1997, p.3.

[8] Egerer, p.3.

[9] Coffee, pp.132-133.

[10] J. Vecernik,Markets and People: The Czech Reform Experience in a ComparativePerspective. Aldeshot: Avebury, 1996, p.148.

[11] 张树华,《私有化:是祸?是福?──俄罗斯经济改革透视》,经济科学出版社,1998年,第125页。

[12] Claessens, p.7-9.

[13] 张春霖,“大众私有化以后的公司治理及投资基金的作用”,《改革》,1999年第4期。

[14] Vecernik, p.148.

[15] ibid.

[16] W.科勒德克,《从休克到治疗:后社会主义转轨的政治经济》,上海远东出版社,2000年,第459、492页。

[17] 同上,第503、504页。

[18] 同上,第86至87页。

[19] 笔者根据W.科勒德克的《从休克到治疗》一书中第459页至461页、第469页至471页、第492页至493页、第503页至505页提供的数字综合而成。

[20] W.克勒德克,前引书,第101页。

[21] W.克勒德克,前引书,第459页至505页。

[22] W.克勒德克,前引书,第139页。

[23] 《华尔街日报》,1996年12月15日。

[24] 黄振民,“中东欧经济开始回升”,《中国经济时报》,2000年12月29日。

[25] W.克勒德克,前引书,第193页。

[26] Boris Shor, ed. “Nations in Transit 1997. Freedom House Rankings.”Transition, Vol.7, No.3, June. Washington, D.C: The World Bank. 1997.

[27] W.科勒德克,前引书,第213页。从统计数据看来,吉尔吉斯与土库曼这两项指标略高于捷克,但正如科勒德克指出的,这首先是由于该两国养老保障覆盖率比东欧诸国低的多,而不说明退休金有多高。

[28] Lidove Noviny (Prague), 20/10/1995.

[29] W.科勒德克,前引书,第214至215页。

[30] (保)“捷为何成为东欧的佼佼者”,《言论报》,1994年6月22日。

[31] Vecernik, p.29.

[32] Vecernik, p.40.

[33] Vecernik, p.95、96、104、127.

[34] Vecernik, p.159.

[35] Vecernik, p.162.

[36] Vecernik, p.166.

[37] Vecernik, p.219.

[38] Vecernik, p.230.

[39] Vecernik, p.245.

[40] Vecernik, p.246.

[41] Vecernik, p.53.

[42] Vecernik, p.74、85.

[43] W.科勒德克,前引书,第244至245页。

[44] 张森主编,《1997年俄罗斯和东欧中亚国家年鉴》,当代世界出版社,1999年,第172页。

[45] W.科勒德克,前引书,第459页。

[46] W.科勒德克,前引书,第459至第505页。

[47] E.J. Stiglitz, Whither Reform? Ten Years Transition}. World Bank: Washington, D.C., 1999.

[48] W.科勒德克,前引书,第40页。

[49] W.科勒德克,前引书,第213页至第215页。

[50] W.科勒德克,前引书,第226页。

[51] W.科勒德克,前引书,第227页。

[52] Coffee, 1996, p.146-147.

[53] Coffee, 1996, p.146-147、149.

[54] Vecernik, p.158.

[55] Vecernik, p.159.

[56] J.E.Stiglitz, p.11.

[57] Coffee, 1996, p.157.

[58] D. Ellerman,The Political Economy of Voucher Privatization}, World Bank, 2000, p.6-8.

[59] Coffee, 1996, p.174-175.

[60] D. Ellerman, Voucher Privatization with Investment Funds: A Reappraisal, World Bank, 1997, p.2.

[61] Ellerman, 1997, p.1-6.

[62] 张春霖,“从捷克看公司治理与投资基金的作用”,《改革》,1999年第4期。

[63] Coffee, 1996, p.134-135; Egerer, 1995, p.26.

[64] Coffee, 1996, p.154.

[65] Ellerman, 2000, p.6-7.

[66] Stiglitz, p.11.

[67] Coffee, 1996, p.172-173.

[68] M.Ernst, M.Alexeev and P. Marer, Transforming the Core: Restructuring Industrial Enterprises in Russia and Central Europe, Colorado: Westview Press, 1996, Pp.147-150.

[69] 秦晖,“转轨经济学中的公正问题”,《战略与管理》,2001年第2期。

[70] 金雁、秦晖,“‘分’之罪?‘不分’之罪?──俄罗斯大众私有化评析”,《战略与管理》2000年第6期。

[71] P. M. Nagy, The Meltdown of the Russian State: The Deformation andCollapse of the State in Russia. Cheltenham: Edward Elgar, 2000, p.73. 按俄罗斯绝大多数企业选择的方案B,51%的股份归内部人保留,而投资基金只持有证券私有化总股份的2%。由于原文无注,这后一个数字来源不详。A.科赫曾有过类似说法,但笔者对此有疑。详见拙文“分之罪?不分之罪?–俄罗斯大众私有化详述”,《战略与管理》,2000年第6期(有删节)。

[72] Nagy, pp.72-74.

[73] Ellerman, 1997, pp.7-8.

[74] Ellerman, 2000, pp.1-3.

[75] J. Gardawski, “Toward Management-Employee Ownership,” in M. Jarosz ed.Polish Employee-Owned Companies in 1995. Warsaw: PAN ISP, 1996, pp.87-105.

当代中国研究

MCS 2001 Issue 3