申明民

北京大学政治学系博士生

一、代际政治的概念与现实

二、共产党政权的意识形态刚性与权力传承的困境

三、中国代际政治模式

四、代际政治的辅助性制度结构

五、代际模式在政治制度方面的涵义

六、结论:生命周期、代际转换和共产党政权的演变

【注释】

一、代际政治的概念与现实

社会学的代的概念是以年龄为基础和依据建立起来的。自古及今,年龄一直是人类社会群体划分的最基本标准之一,也是分配声誉和权力的最具稳定性的社会机制之一。因为,年龄就像男女性别一样,是人类最显著、最易于识别、最普遍的自然特徵;年龄长者比年轻者“多活几岁”所代表的经历,永远都是个不可超越的优势;年龄构成了一种自然的等级制,以它为依据的制度生成成本和维持成本最低;年龄的这种属性决定了“论资排辈”是一种对其他制度安排(比如以才智 ── 一种难以鉴别的因素──为基础的资源分配制度)的合理替代。年龄的确对人们发挥着重要的综合影响,在不同的生命阶段,人们具有相应不同的心理倾向和能力。“人们对信仰的某些不同感受和不同的接受方式,以及行为上的差异,都与年龄差别有关”(希尔斯,1991,第47页)。这种由年龄产生的差异使相互性的年龄歧视存在于任何社会,年长者与年幼者的相互指责和蔑视并不完全源自理解的不充份,更重要的是它反映着权力历时分布的某种本质特徵。

以年龄为基础性因素,代概念形成了三个层面的含义,也就是三种不同的分析视角:(一)血缘辈份,比如父母代与子孙代,其实质是家庭的权力构造,它是一种极其稳定的自然秩序。亚里士多德在《政治学》中指出,父子关系好像君王的统治(1259b,1-5)。血缘辈份的类比性延伸就形成了社会辈份,比如一般的社会交往中“叔叔”、“阿姨”之类的关系指称就是对年龄、社会地位与父母相近的人群的称呼。社会辈份在促进社会认同方面发挥着极大的作用。(二)年龄群体,指出生于大约相同年代的年龄群体,这是由于“在属于同一年龄组的人们中间存在着一种同类意识”(希尔斯,1991,第47页)而形成的纯粹以生理年龄为基础的代。因为不同年龄所体现出的人们在政治忠诚、生活经验、社会地位等方面的差异影响政治行为(李普塞特,1997,第127页),所以这种方法主要侧重于由年龄决定的行为分析,主要是分析不同年龄段的政治心理、利益与行为特徵,用生命过程(life-course)来解释政治行为。随着从一个年龄阶段移向下一个年龄阶段,一个人的政治行为也会相应发生变化,因为不同的年龄群体处于不同发展阶段并有各自不同的要求,所以就会产生内在不协调的动因。由于它在政治解释中的这种性质,也可以把它当作较弱意义上的政治代。(三)历史上特殊的年龄群体,或较强意义上的政治代,它是意识到自身特殊性并组织起来以实现某种社会和政治变革的特殊的年龄群体,即“建立在那些大约同时出生的人在性格形成时期有共同经历基础上的一个政治共同体”(梅尔文.里克特,1992),比如美国“大萧条的一代”和二十世纪“六十年代的一代”,或中国的“文化大革命的一代”和之后的“八十年代新一代”。最早对政治代进行研究的赫贝(Heberle)认为,这个概念的关键是“决定性的、政治上相关的经历”,它包涵三个因素:在代的成员形成阶段居于主导地位的社会和政治环境,在这一时期政治上重要的问题,发生在这一时期的连续的政治和社会事件与行动(转引自Schatz, 1991,第330页)。因此,这种意义上的政治代概念虽仍与年龄有一定联系,但它不是依年龄、而是从历史差异和社会变迁角度得到定义的,它把代的生成当作一个沿着个人的和社会的时间维度展开的渐进的历史过程,以此来解释政治行为颇具历史浪漫主义的色彩。

从政治代的以上两种涵义出发就形成了研究年龄与政治关系的两种理论视角,生命过程政治和代政治(generational politics);第三种理论模式则关注生命过程与代政治的相互作用。这三种理论模式分别对年龄与政治的关系做出了不甚相同的假设,并对政治中的年龄群体差异、变迁和历史上政治代的形成提出了略有差异的解释;它们各自采用的研究方法也有所不同(R. Braungart and M. Braungart, 1986;1993)。

无论在何种意义上,代必然意味着过去、现在和未来的时间维度;代政治的动态化必然意味着广泛领域的权力从上一代向下一代的传递。代际政治(intergenerational politics)所关注的就正是权力的代际传承问题,以及由此产生的代际冲突和协调,它把代作为政治分析的单位,考察社会秩序的沿续和变革问题。由于代概念的多样化定义,这一问题也具有不同的分析层面。

本文所指的政治代与以上两种社会学定义有较大不同,它是指执政时间足够长的政治权力集团,执政时间延长至执政者年龄衰老的限制;长期执政的目标定位使代成为一个成员之间相互维护的共同利益集团和稳定的决策集团。另一方面,这种意义上的代与社会学的政治代又有紧密的联系,可以把前者视为后者的一个“代单位”──主宰代的政治方向的代领导成员。如果说代概念必然反映了权力的社会传承问题的话,那么这种意义上的政治代概念所反映的就是正式的权力传承,而且是政治领导权的传承。

邓小平在1989年决定退出权力舞台时,明确阐述了这种意义上的政治代概念,提出“代”作为共产党执政权力的纵向配置的基本单位。 它所反映的是介于终身世袭制和自由选举制中间的权力更替状况。在这种意义上,代际政治就不是指社会学层面上的代之间的差异和冲突对国家政治生活的影响;而是特指在没有建立领导人民主选举制的国家里,政治控制权在新老领导圈间的转换更替。

本文的目的是要对邓小平所阐明的中国政治“代际模型”进行理论考察。在接下来的第二部份将揭示共产党政权在权力传承中所面临的意识形态困境,而特定意义上的代际政治安排是对该困境的一种解决方案。第三部份具体讨论中国代际政治的模式特徵。第四部份关注中国代际政治与整个官僚体系相联系的制度方面:它得到了哪些具体制度安排的支持?第五部份是对代际政治模式在政治制度方面的涵义的一些思考,其最重要的结论表明,代在中国政治中起着基础性的作用,是一种基本的政治制度,因而对中国政治中的权力运作不能用政党竞争、国家权力的宪法配置等概念体系来说明。第六部份是一个简短的结语。

二、共产党政权的意识形态刚性与权力传承的困境

在自由民主国家,国家权力通过正常化的政党竞争和政府更迭得以持续;但在共产党国家,如何使政权延续却是一个难以解决的严重问题。因为,共产党政权中的权力形式是非制度化的和高度可变的,权力安排是由最高层的少数人考虑决定的,因而继承问题对于所有共产党政权来说都既重要又成问题,没有任何一个共产党国家设计出了可靠的权力继承方法。

共产党国家的本质特徵需要一个高度全能型的、排他性的意识形态,它对世界做出独特而激进的解释,否定与此不同的一切,并被贯彻到人们生活的各个方面,国家的身份或性质正是通过共产党的这种政党意识形态规定的。这种意识形态政治策略是对共产党执政地位的最好维护,它既能解释共产党政权起源的合法性,又是拒绝分享权力的有效工具。因此,维护政权的意识形态特性是一切共产党国家考虑权力传承问题的基本出发点。

在中国共产党建立全国政权后不久,受到苏联最高领导层波动以及匈牙利事件的触动,培养“无产阶级接班人”就成为一项重大的战略任务。毛泽东发动“文化大革命”对党内的权力竞争者进行清洗,并不完全是出于权力分配方面的考虑,更重要的是为了保证他所理解的国家的意识形态纯粹性。他说:“培养无产阶级接班人的问题,从根本上来说,就是老一代无产阶级革命家所开创的马克思列宁主义的革命事业是不是后继有人的问题,就是将来我们党和国家的领导能不能继续掌握在无产阶级革命家手中的问题,就是我们的子孙后代能不能沿着马克思列宁主义的正确道路继续前进的问题,也就是我们能不能胜利地防止赫鲁晓夫修正主义在中国重演的问题。总之,这是关系到我们党和国家命运生死存亡的极其重大的问题。这是无产阶级革命事业的百年大计,千年大计,万年大计。……我们一定要从上到下地、普遍地、经常不断地注意培养和造就革命事业的接班人”(1964)。

在“文化大革命”破坏了从党的“七大”起逐步形成的权力交接安排后,确定新的接班人的斗争在很大程度上影响了“文革”期间的政治走向。值得注意的是,这种权力斗争完全是以思想路线即意识形态之争的面目出现的,意识形态的相当程度的衍生性和工具性,能够说明“文革”中意识形态之争为什么会激烈、怪异到不可思议的地步。在毛泽东时代之后,邓小平掌权伊始便把“选好接班人”的问题当作关键议程,视其为“最大的问题,也是最难、最迫切的问题”(1994,192页),“关系到我们党和国家长远利益的大问题”、“战略问题”、“带根本性质的问题”(1994,222页),“决定我们命运的问题”(1994,384页)。在著名的1992年南巡谈话中,他对此问题更是忧心重重:“中国的事情能不能办好,社会主义和改革能不能坚持,经济能不能快一点发展起来,国家能不能长治久安,从一定意义上说,关键在人。……中国要出问题,还是出在共产党内部。对这个问题要清醒,要注意培养人,……我们说党的基本路线要管一百年,要长治久安,就要靠这一条。真正关系到大局的是这个事”(1993,380页)。

为了保持政权不变色,共产党在选择接班人时必须把政治思想倾向放在第一位。但由于共产主义意识形态很强的排他性,能够符合标准要求的人必然是极少数的,而且是难以识别的。于是问题转化为找寻对政治觉悟的识别机制。根据共产党的政治排序原则,各人的政治觉悟是与其在政治等级制中的地位正相关的,越是处于权力顶端的人,政治觉悟越高,普通群众的政治觉悟是比较低的[1]。在这种情况下,民主选举的方式就成为不可接受的了,接班人只能由最高权力层来决定。但由于政治意识形态对于其持有者所具有的主观专有性特点,最高权力的拥有者把自己对意识形态的偏好性解释视为个人的一种专有性“财产”,他对继任者在继承这份思想“财产”方面的能力总是倾向于怀疑。于是,为了解决权力继承中的这一困境,最高层次的当权者自然会选择:(1)尽量延长自己在位的时间,直止年龄大到不能正常行使权力,这是一种被动的避险措施;(2)尽早物色、培养接班人,似乎对接班人的考察时间越长,对其意识形态的忠诚性的了解程度就越深入。这也正是中国代际政治模式的基本特点。

三、中国代际政治模式

1、代的特徵与划分

1989年5、6月间,邓小平既以其至高无上的个人权威,也以其对中国政治的深刻理解,把中国政治描绘为一种“代际政治”(1993,296-301、309-314页)。他把代界定为共产党内部“稳定的、成熟的领导集体”。以此为标准,建国后共产党共有三代领导集体先后执政:从建国后到到“文化大革命”,毛泽东、刘少奇、周恩来、朱德、任弼时、陈云、邓小平、林彪等人为第一代;1978年党的十一届三中全会以后形成的领导集体是第二代,其成员实际上包括邓小平、陈云、李先念、彭真、邓颖超、杨尚昆、胡耀邦、赵紫阳、李鹏等人;1989年至1992年可以被认为是第二代向第三代的过渡阶段,到目前为止,第三代领导集体的主要成员包括江泽民、李鹏、胡锦涛、李瑞环等人。每一代的成员一直处于变化之中,主要成员是那些在该代的大部份时期成功地保持了权力影响并对这一代的主要政策取向产生重要作用的领导人。从以上三个代的人员构成来看,第二代与第一代基本同属老一辈革命家,只是年龄、资历略轻一些,他们的权威均来源于缔造政权的革命战争;但到第三代,人员类型发生了从革命干部到技术官僚的根本转折(Hong Yung Lee, 1991;Miller, 1996),他们是在既定的体系内获得权力,权威来源相对要简单得多。

每一代最鲜明的特点是有一个核心人物,邓小平在安排第三代领导集体的构成问题时说“关键在领导核心”(301页),“任何一个领导集体都要有一个核心,没有核心的领导是靠不住的。第一代领导集体的核心是毛主席。因为有毛主席作领导核心,‘文化大革命’就没有把共产党打倒。第二代实际上我是核心。因为有这个核心,即使发生了两个领导人的变动,都没有影响我们党的领导,党的领导始终是稳定的。进入第三代领导集体也必须有一个核心,……要有意识地维护一个核心,也就是现在大家同意的江泽民同志。开宗明义,就是从新的常委会开始工作的第一天起,就要注意树立和维护这个集体和这个集体中的核心。”(310页)

代的主要成员与官僚体系中其他人(包括未进入领导集体的领导人)相比,实际任期不受正式制度规定(职位任期、离退休)的限制,中共中央“关于建立老干部退休制度的决定”(1982年)规定了这样的原则:“在党和国家领导人中,需要保留少量超过离休退休年龄界限的老革命家”(中共中央组织部干部调配局,1995,423页)。代的主要成员什么时候退出权位决定于他们之间的权力消长状况;如果代的核心人物的权力优势不足够大,那么其他成员就拒绝让出权力;代的核心人物将保持权力直至年龄衰老不能理事时为止,他肯定是代的主要成员中最后一个退出权位的人,对核心人物特殊地位的维护,是代政治的本质要求之一。

一般来说,代的领导核心拥有至高无上的权力,与领导集体中的其它成员相比,他的地位显赫而突出,这表现在他对党、军队、国际与国内重大行政事务行使最终命令权。当然,这种权力并不必然要通过占据最高的正式职位来实现;相反,非正式的控制手法更有利于实现这种权力意图。因为,这种核心权力从本质上看来就是超职位的,它的存在与现代国家机构的法律安排是不相符合的,占据正式职位反而会制约核心权力的自由行使。从另一角度看,通过使代的其他成员担任正式职位而核心人物居于幕后,核心人物在行使权力时就比较超脱,在面临激烈的政治冲突时可以由前台人物承担风险,从而对核心人物起到保护作用。毛泽东在大多数时期都没有担任国家元首,而只是党的主席;邓小平甚至从未担任过党的最高领袖。

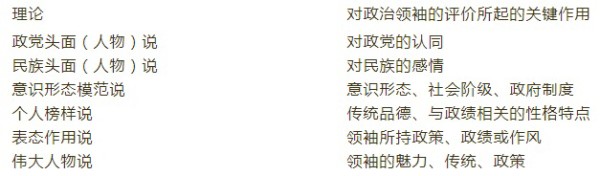

按照韦伯对权力来源的简单分类,核心人物应当是魅力型的领袖,制度和传统都不足以给予其充足的权威。这一点在中共的宣传机构对核心人物的形像宣传策略中得到了充份的体现。下表列出了解释关于政治领导人物的公众舆论的几种理论在民主选举政体中,政治家的成功形像主要源于一种评价依据;而在中国政治中,对核心人物的权威来源是复合性的。

解释关于政治领袖人物的公众舆论的几种理论

资料来源:乔纳森.凯利(1996)

每一代的历史就是核心人物获得、巩固和维持权力的过程。核心人物与代的其他成员之间的关系决定了代内(领导集体)的决策机制。领导集体内的成员都有相应的特殊权力。他们的职位不仅来源于核心人物的恩惠;更是因为他们有自己独立的权力基础;他们控制着自己的权力范围,在参加决策会议时,他们极力争取于己有利的权力安排;如果多数决定产生了不利的结果,他们还能“保留自己的看法”。这就是“集体领导”。另一方面,虽然核心人物不能毫无理由便解除领导集体其他成员的职务,但却有权按自己的意愿召集决策层会议,制定议程、指定参加者、主导进程;“集体领导”层中的权力是如此不平衡,以至于核心人物几乎不可能受到领导集体内其他成员单个人的直接挑战(Dittmer, 1994, 第52-53页)。

每一代都有能够在马克思主义语境内得出合法化解释的独特的意识形态观点,这是把它与其他代区分开来的重要标志。一个代是否成熟在很大程度上取决于它是否形成了自己的意识形态观点;代的核心人物最重要的使命,就是要创造出一种不同于前代的意识形态观点,因为在共产主义背景下,这是对权力进行重新组织的最有力工具。在邓小平看来,华国锋说不上是一代,就是因为他本身除了“两个凡是”外没有一个独立的东西(1993,298页)。第一代所树立起来的是毛泽东思想;第二代则发展起了邓小平理论;目前,第三代正在构建其思想观点,自1997年以来,江泽民即提出了“三讲”、“三个代表”、“以法治国”、“以德治国”、“科学技术论”等观点,并组织了相应的宣传造势活动。

意识形态的这种代际发展,深刻寓示了共产主义思想在中国的演变规律。共产党特别强调要把马克思主义的基本原则与中国实际相结合,这就为意识形态革新开辟了可能性;但共产主义意识形态作为思想观念形态的国家体制,其创新必须以强大的有能力进行大规模政治动员的权威为现实基础,只有代作为权力构造才能提供这种基础;重大的意识形态转变都是与代的转换同步进行的,在同一代内,意识形态是高度稳定的,意识形态争论往往是政治禁区。

每一代都有区别于前代的“战略任务”,它代表国家政策发展的不同阶段;也就是说,国家政策的重大发展,也是在代的框架内得到说明;一个代如果没有特殊的政绩贡献,就很难树立起可靠的政治影响。广为传唱的政治宣传歌曲“走进新时代”就是这样总结三代领导集体的政绩定位的:“我们唱着东方红当家作主站起来,我们讲着春天的故事改革开放富起来,继往开来的领路人,带领我们走进那新时代,……”

2、代概念的历史源渊

邓小平提出的代际政治模式 [2],在中共历史上是有迹可寻的,它与其前有关权力继承的设想或制度一脉相承,都是最高权力人物幻想控制未来的一种表现,是对权力传承的一种“计划制度”。

其一是毛泽东将中央核心领导层划分为一线和二线的作法。毛泽东早在建国前就已成为中国共产党的领导核心,掌握着庞大的权力资源,国家日常行政管理方面的权力对他来说已不值得重视。再加上其他原因,于是1952年他提出将领导层分为“一线和二线”,前者负责日常工作,以便他本人作为“二线”能够有时间思考重大问题(Dittmer, 1994, 第61-62页)。这种模式表达了毛作为核心领导人物对不受制度约束的极权的向往和追求,同时也对以后领导集体的构造产生了深远影响。显然,“一线”的最高领导人就成了名正言顺的党内二号人物,在其他条件不变的情况下是自然的接班人。这便引发了对“一线”领导权之争,即高岗、饶漱石事件,毛泽东对此所做的毫不留情的果断处理表明,他当时还没有考虑到接班问题上可能的麻烦。到1958年,由于“大跃进”受挫对毛的权威造成了不利影响,从直接的行政决策事务中脱离出来是挽救其声望的一种可行选择,于是毛泽东接受了不再担任国家主席职务的意见(1999,362页),次年刘少奇被选为国家主席。

然而,到了1966年10月,毛泽东就已很明确地将划分“一线、二线”与权力继承问题联系起来考虑了:“为什么我们划分一线和二线?第一个原因是我的健康不太好;第二是苏联的教训,马林科夫不够成熟,在斯大林去世前他从未行使过权力。他每次都只是作祝酒词,他奉承和谄媚。我要在去世之前建立起他们的声望;我从不认为会事与愿违。”(转引自Dittmer, 1994, 第66页)但是,这种继承安排在实践中很难落实。一方面,在权力传承中,继承与反继承是一对矛盾,代际政治中内在矛盾的主要方面是冲突(体现在意识形态、权力分配等方面),“一、二线划分”使这种冲突明朗化了,但代际政治本身却没有缓释冲突的机制;另一方面,“一线”人物的地位被明确后,要付出漫长的等待成本,在“一线”人物与“二线”人物年龄差异不足够大的情况下,等待可能是无意义的,这会加重“一线”人物对“二线”人物的怨恨,甚至酿成“伺机夺权”行为。

因此,从理论上看,不可能存在符合“二线”人物要求的、对其完全忠诚的“一线”人物。毛泽东废除了刘少奇的继承人地位后所选择的林彪、王洪文都很快便失宠;华国锋的继承人地位之所以能维持下来,完全是因为他适逢毛的年龄已不允许再做出变动;也就是说,最后的继承人之所以被确定下来,仅是因为拥有权力者已失去了更换继承人的自然能力。这样,有关培养接班人的宏伟计划就会落空;权力继承只能在最高权力者死后通过无序的权力竞争获得解决。不过,即使它在权力继承方面是失败的,“一、二线”划分的作法无疑仍是尽最大程度延长最高领导人权力控制时期的有效措施──它为毛泽东的经验所证实。邓小平的代际政治模式就包括这一制度安排。

3、中共的“第三梯队”政策的形成与中止

“梯队”政策是中共计划性政治中有关权力代际传承问题所提出来的第一个制度化模式。将“梯队”这一军事术语借用于干部队伍建设,意味着从集体而不是个人的角度理解权力传承,具有制度化权力转移的意图。陈云指出:“干部队伍保持梯队的结构,可以使党的事业后继有人,代代相传”(1986,303页)。

从历史背景而言,干部梯队政策,是对“文革”结束后特殊历史条件的反应。毛泽东去世使最高领导层的权力更替变得不可避免,经过激烈而短暂的派别冲突,曾一度处于弱势的老干部重新控制了权力。接下来要考虑的自然便是巩固权力,其办法首先是全面清除遍布干部队伍各个角落的“四人帮”残余分子,主要是“三种人”。但由于老干部阵营的年龄老化十分严重,不只在中央层如此,而且省委、地委和中央各部委的主要负责人大多数都在60、70岁以上,县委的主要负责人多数也在50岁左右(陈云,1986,262页),与“四人帮”派系相比,年龄上十分不利,这使最高层的老干部们对他们去世后“四人帮”派系再度夺权的可能性十分警惕。邓小平尤其对1975年他主持工作时王洪文“十年后再看”的威胁记忆犹新(1994,192、225页;1993,37页)。他多次奉劝老干部们对“四人帮”的影响不能低估,“一定要趁着我们在的时候挑选好接班人”(1994,192页);“我们老干部的责任就是要挑选好接班人”,否则等老干部去世了“四人帮”思想体系的人还会翻回去(1994,221-225页)。陈云则警告说,如果干部队伍中的老化和青黄不接问题不解决,共产主义事业在中国就有可能出现曲折(1986,281页)。总之,为了在与“四人帮”的斗争中完全取胜,大批量培养拥护改革政策的年轻干部和实现新老干部交替的任务就被提了出来。

最早参加共产主义革命并在1949年后担任主要领导职务的那些人,在七十年代后期,都已进入暮年期;年老体衰,不能正常工作,邓小平估计有一半以上的老干部每天不能在办公室工作8个小时(1994,221页);有的带病工作,有的死在任上,“因积劳成疾而死亡的人数越来越多,开追悼会的消息几乎每天都有”(陈云,1986,262页),这种状况很难适应大规模经济建设的需要。他们退出权力舞台的中心,由年龄较他们小的人接替,也是客观的必然趋势。

在此条件下,1983年6月,中共中央提出了建设干部队伍“第三梯队”的计划,要求在一年时间内,在中央各部委和省一级建立1,000人的“第三梯队”。据此,中国的领导层将由三个“梯队”构成,“第一梯队”指在与“四人帮”的斗争中结成联盟、并在“文革”结束后控制权力的党的老干部,如叶剑英、邓小平、陈云、李先念、邓颖超等人,各省市的主要领导职务当时也由这一群体占据;“第二梯队”指较“第一梯队”的老干部资历浅一些、年龄轻一点(但间隔不大),在各自负责的领域内直接管理日常事务的领导人,他们是因第一“梯队”老干部的提携而拥有权力的,如胡耀邦、赵紫阳;“第三梯队”则是需要培养提拔的50岁上下、特别是40岁上下的干部,他们有的是各级领导班子中准备接任主要领导职务的年轻干部,更多的是准备选拔进领导班子的后备干部。李鹏、田纪云、胡启立、王兆国都是作为“第三梯队”被起用的。一、二、三“梯队”在政治体系中的功能分别是掌舵、主持工作、后备干部。按邓小平的观点,党在未来还应该建立第四、第五“梯队”[3]。

在当时干部普遍老化的特殊条件下,选拔“第三梯队”被认为是适用于各级领导班子的一项“基础建设”,的确起到了增强干部队伍活力、保持改革政策连续性、促进思想解放和推动经济建设的积极作用。但是,“第三梯队”选拔制度存在许多弊病。比如,过份重视政治标准和领导人的个人印象和直觉,具体选择程序是由党组织主要领导人特别是“一把手”直接指定;组织部门封闭操作,缺乏效率和公正性;而且对年轻化、知识化、革命化的强调有很大片面性(Hsi-sheng, 1991, 第四章);相当数量的知识能力低下、但工于心计的人,或缺乏领导能力与兴趣的专业人员被调整到了领导职位上,官僚系统甚至社会风气深受毒化。

为此,中共中央不得不于1986年11月下发了中央组织部制定的“关于领导班子年轻化几个问题的通知”和“关于调整不胜任现职领导干部职务几个问题的通知”,对出现的问题进行纠正,特别指出:“领导班子的‘四化’是一个有机的整体,不能脱离革命化、知识化和专业化,孤立地搞年轻化”(中共中央组织部干部调配局,1995,177页)。此后,有关“第三梯队”建设的讨论停止了,“第三梯队”的概念本身也消失了;但是,关于干部队伍保持年龄梯队结构的原则、以及不间断地采用秘密方法选择年轻后备干部的作法,却保留了下来,并成了干部队伍建设的基本制度。

4、代际转换

一代领导集体形成以后,就有相当的稳定性。这种稳定性体现在两个方面:一是核心人物的稳定性,核心人物在年龄衰老以至无法理事之前,都将牢牢控制关键性的政治权力;二是意识形态的稳定性,每一代所界定的意识形态在该代的跨度内将保持不变。代际转换最直接的是指核心人物的变更,即权力继承,但它无疑会在意识形态及政策取向(即路线)方面产生相应的变动。由于国家领导权的代际转换意味着巨大的转折,并缺乏必要的制度保障,因此它会产生共产党政权最为致命的危机──领导权的每一次转变都是一次政权危机,核心人物的存在保证了国家领导职位的更替危机容易解决,但核心人物的更替危机却不易解决。

核心人物的死亡、变更产生共产党政权的最大不稳定和走向的不可预期性,邓小平对此有清楚的认识:“我的份量太重,对国家和党不利,有一天就会很危险。国际上好多国家都把对华政策放在我是不是病倒了或者死去了上面。……一个国家的命运建立在一两个人的声望上面,是很不健康的,是很危险的。不出事没问题,一出事就不可收拾。”(1993,310-311页)。

代际转换有两种类型。从第一代到第二代的过渡是激烈的、以暴力为条件的、政变式的,发生于第一代核心人物死后,背离了其意志,重要的权力派别“四人帮”被消灭,华国锋最终也没有能够成功继承权力,毛泽东“你办事、我放心”的遗嘱并没有成为华的护身符;从第二代到第三代的转换则是开始于核心人物生前以按计划、平稳的方式进行的,江泽民作为邓小平选定的接班人在第三代领导集体中占据了主导权,邓对江的地位的维护发挥着关键作用。第一种类型的权力转移产生重大的政策转折,而第二种类型则维持了连续性。

从根本上说,两种代际转换方式的差异取决于上一代领导人所选择的接班人是否具有自身强大的权力基础;上一代领导人对下一代的权力安排越符合当时权力基础的分布实况,权力的代际转换就会越平稳。华国锋是在毛泽东去世前5个月才被选定为接班人的,而且他只是普通的“三八”式干部,与邓小平之间简直就是一场实力过份悬殊的较量,如果毛泽东所选择的不是华而是邓,那么权力继承很可能就会平稳进行;邓小平在考虑退出时,已清除了能对江泽民构成严重威胁的一切权力堡垒,所以在邓后时代的权力格局中,江泽民可以较容易地建立个人主导权。因而,上一代晚期的政绩(它影响指定的接班人的可信度)、政治局势(它规定下一代成员之间权力竞争的强度)及对下一代的培养状况(它影响指定的接班人的竞争能力)等具体因素都影响代际转换的方式;一般来说,上一代晚期的政绩越高,政治势力越少分裂,对下一代的政治能力和实力进行足够长期的培养、锻炼,有利于代际转换的平稳进行(鲍健,1996)。

鉴于本文提出的共产党政权传承中意识形态困境的假设,意识形态也是代际转换的焦点。因为它是上一代核心人物控制未来的最重要工具,明智的核心人物都明白,人事安排是易变的,稳定的意识形态是他可能留下的最具持久性的遗产;同样,下一代核心人物必须审慎地对待它,谁争得了运用中国实际对共产主义意识形态的解释权,谁就拥有了最强大的权力工具。

毛泽东去世后,华国锋作为毛选定的接班人成了最高领导人,他很快把自己定位于毛泽东那种核心人物的角色,鼓动对他的个人崇拜,借助“文革”中受压抑的老一辈领导人的支持,他成功清除了直接威胁其权力的“四人帮”。考虑到毛泽东的指定是他权力合法性和基础唯一重要的来源,他采取了“两个凡是”的意识形态策略。而邓小平却意识到“两个凡是”是对他的政治生命的根本压制(邓小平,1993,9页),于是利用他的支持者发动了“实践是检验真理的唯一标准”的讨论,取得了对毛泽东思想遗产的解释权,削弱了华的意识形态基础,华在政治话语中被边缘化了。接着,从十一届三中全会(1978年12月)到六中全会(1981年6月),邓进一步扩大对“两个凡是”派的抨击并彻底将他们逐出了权力舞台。

按邓小平本人的解释,胡耀邦、赵紫阳两任党的总书记被撤换,都主要是因为他们在意识形态方面犯了“资产阶级自由化”的错误(1993,380页)。江泽民在上台之后,在这方面显然十分谨慎,他将保持党和国家的传统政治性质置于特殊地位,一直持续到邓小平南巡讲话。此后,他主持将邓小平理论系统化,由于邓小平理论在党内高度的合法性,江在意识形态这条最重要的战线上就消除了挑战者。可以预见,在未来权力向第四代交接时,江泽民将会在邓小平理论的基础上构建属于他自己的理论导向。

四、代际政治的辅助性制度结构

根据代的性质,一个代形成以后,将持续至年龄衰老不能理事时止,也就是说,在一个代的时间范围内,不存在向最高权力圈的流动;一个干部在等级制权力体系内的地位上升到次高权力层就会停顿下来,导致作为最高权力圈人员补充来源的次高权力层人员的年龄同样老化;因此,在最高权力圈换代时,就无法补充年轻一代的人选,这种因素的累积,会造成整个官僚政治体系的机制性危机。

为了克服和避免这种危机,共产党政权根据官僚等级制内人员职位自上而下的连带性特点,设计了干部队伍尤其是各级领导班子的年龄结构,它由以下制度构成:

一、领导班子的年龄梯队配置。它把干部年龄作为一种计划性指标,用以调节领导班子的年龄构成;按照这种要求,各级领导班子应该保持年龄构成上的梯队结构,并对每一年龄段的干部在不同层级领导班子中占据的百分比做出规定,领导班子层级越低,年轻干部所占比例就越大。比如,中共中央组织部1992年曾做出规定:50岁以下的干部,在省区市党委领导班子中,一般要有3名,政府领导班子中,要有2名(其中至少各有1名45岁左右的干部);在中央国家机关部委领导班子中,要有1-2名;在地市州党委、政府领导班子中,要各有2-3名45岁以下的干部,其中至少各有1名40岁以下的干部;在县区市党委、政府领导班子中,都要有2-3名40岁以下的干部。同时还规定,在各级党政领导班子主要负责人(即党政正职)的总体中,要有一批年龄相对轻的干部(中共中央组织部干部调配局,1995,368页)。

当然,对领导班子年龄搭配的具体要求,是随干部队伍整体年龄结构的状况而随时变化的。但是,由于干部任用的复杂性,领导班子的年龄构成往往失控。另一方面,在这种梯队要求下,领导班子中少量的年轻干部被提拔的可能性远大于年长的同僚;当他们被提拔到上一层级领导班子中后,又作为该级班子中的年轻干部成为下一轮被提拔对象;依次类推,在第一次提拔时创下年龄优势的人,将最终保持这种优势;在这种年龄起点决定的官僚竞争中,领导班子层级越往上,选拔下一轮提拔对象的范围就越窄,这使最终被选上高位的人素质难以胜任。

二、以离退休为核心的老干部制度。为了消除代的核心层即最高权力圈与次高权力层之间的年龄重叠,要求在次高权力层实行到龄离退休制度,以使次高权力层的年龄构成年轻化,与最高权力圈之间形成一定的年龄梯次。也就是说,离退休政策适用于代的核心成员之外的所有干部。在八十年代初期,势力强大的老干部群体之所以接受离退休政策,在很大程度上是因为存在一个较他们资历更老的人物──邓小平。为了使老干部接受这一政策,党承诺对他们基本政治待遇不变,生活待遇还要略为从优(中共中央组织部干部调配局,1995,417-430页)。在实践中,离退休政策的实施很不严格,受到个人与党讨价还价能力的限制。比离退休更为优越的是“退居二线”制度,即担任不进领导班子但负有一定职责的顾问和荣誉职位,其典型形式是1982年至1992年期间存在的党的顾问委员会,目前人大和政协常委会是一种准“退居二线”制度。

三、以选拔年轻干部为核心的后备干部制度。后备干部类似“影子领导班子”,它由各级党的组织部门采用保密方法选出,登记建档,跟踪考察,并通过挂职锻炼、党校进修等形式进行特殊培养,在选拔领导班子人选时,一般要从后备干部中挑选。据中共中央组织部2000年制定的“党政领导班子后备干部工作暂行规定”,后备干部人数一般按领导班子正职1比2、副职1比1来确定;后备干部名单中,近期可进领导班子的人选,一般不少于同级后备干部总数的三分之一。类似于一级领导班子,后备干部整体的年龄结构,也有具体比例要求。省部级后备干部以45岁至50岁为主体,45岁以下的,部委要有1至2名;省、自治区、直辖市要有3至5名;市地级后备干部以40岁至45岁为主体,40岁以下的要有相当数量;县级后备干以35岁至40岁为主体,35岁以下的要有相当数量。后备干部制度,是过份相信组织考察手段的产物,是意识形态要求的具体体现(中共中央组织部干部调配局,1995,343-344页)。

五、代际模式在政治制度方面的涵义

代及代际政治模式是中国政治中的基本制度,不对它们做出恰当解释,就不可能准确理解中国政治中的权力配置与继承问题。在中国现代以前,“代”作为不可分割的权力单位与“朝”并称,一个皇帝构成一“代”,“朝”由多个皇帝构成。因此,“朝”是一级权力单位,而“代”是次级权力单位。这种简单的权力划分是与较低的权力分化程度相适应的。中国共产党的代际政治并没有超出这种政治文化背景。在中国,谁掌握权力?由于共产党不是标准意义上的党,而是与国家同构的权力实体,所以这个问题也就是:中国共产党的权力由谁掌握?代概念对此做出了一种回答。代作为一种承担正式功能的制度,对其他制度(政党制度、议会制度、政府首脑制度等)产生了某种程度的替代;另一方面,代是一种非正式的权力单位。这正是中国政治制度特殊的矛盾本质。中国虽然仿建了西方式的政治制度,但这并没有改变权力运行的实际状况;因此,借用西方政治学的政党、议会等概念根本无法解释中国政治的实际运行。代作为一个总体性的权力单位,在西方式民主政体中找不到确定的对应物。

因为代的基础地位,正式制度规则要服从于代内或代际权力分布的具体特点,这导致正式制度结构往往变化无常、缺乏稳定性。比如,国家最高行政权力属于哪一职位,在宪政秩序中是一个关键性的制度规定,不能轻易改变。但在中国它却是不稳定的。毛泽东时期,它是党的主席;邓小平时期,却是中央顾问委员会主任。国家主席职务的取消,在民主制条件下肯定是宪政秩序的一个重大变化;但在中国,其意义远没有这样重要。随着刘少奇被打倒,国家主席之职也消失了,这只是因为对代的核心毛泽东而言,有无这一职位对于他行使权力毫无意义。再比如,职位关系也是政治制度的重要内容,八十年代初恢复设置党的总书记与国家主席后,它们与中央军委主席职位一直分别由不同人担任;但1992年至1993年间,这三职却集于江泽民一人了。就总理和全国人大委员会委员长(议长)的关系而论,在李鹏──乔石时期,总理地位在前;而在朱扁基──李鹏时期,却又颠倒过来了。所有这些随意性变化,并不反映政治制度的实质性变化,因为实质性的政治制度是代。

由于代是一个相对稳定、没有任期限制的权力单位,所以代的更替间隔要比民主制中政党政府的轮换间隔长得多。从1949年到2001年,美国更换了11任政府,而中国的领导权只更换了两次。按照亨廷顿提出的以组织领导人换代次数作为衡量组织适应性的标准,代组织的适应性较差,政治的制度化程度也较低,“一个组织越是能不时地克服和平接班的问题,领导层越是能不断更新,其制度化的程度就越高”(亨廷顿,1988,14页)。

代际成员构成必然有重叠,每一代的一部份成员肯定是从上一代延续下来的,而且核心人物更有可能从上一代的成员中产生。这样,代就由新生层和年长资深的元老层构成;新生层一般活跃于权力的前台,他们所从事的工作有不少是日常性的;而元老层主要在关键问题上和关键时刻发挥关键性作用,他们可以自由选择在什么时候发挥作用、在什么时候保持沉默。代的这种重叠构造十分有利于维护元老层的地位作用,因此有时候被称作“老人政治”,它具有维持政策稳定性的功能,能防止在“老一辈”尤其是核心人物活着的时期内发生超越既存基本制度规范的变化。但这也使代在某种程度上抑制了变化的合理进程,积聚起了更多的矛盾因素,使代际更替表现为政策上的巨大转折,每一代都有明显不同的路线政策,代际转换不可避免地伴随着政策震荡。

六、结论:生命周期、代际转换和共产党政权的演变

像一切革命后政权一样,中国共产党的第一代领导者必须面对生命的有限性与革命事业的持续性之间的矛盾,使革命事业持续的真正困难在于,随着政权的代际推移和干部队伍革命经历的整体减少,政权对主流意识形态式微的警觉性逐渐变得迟钝,革命意识形态会愈益衰落。总之,干部队伍“年龄──参加革命工作时间”是解释政权性质变化的重要结构变量,围绕革命继承问题的代际冲突就这样产生了。本文所讨论的较窄意义上的代与代际政治就是这种广义的代际问题的集中体现,它是代际冲突在国家领导权问题上的具体反映。

为了保证国家领导权不因继承问题而发生意识形态衰变,在对全体公民尤其是年轻一代进行“灌输”教育的同时,还需要拒绝民主选举继承人的方法,这样便产生了权力交接的封闭性和非竞争性。加之缺乏制度化的操作规程,这种由最高权力圈中少数人通过协商来选择接班人的方式,又产生了权力更替的不可预测性;而且往往还使最高权力圈中的冲突和歧议扩大化,甚至导致流血或政变。总之,当为了意识形态的纯洁性而拒绝民主选举方式之后,政权就注定要遭受不正常的权力更替之苦。

共产党政权的重要变化无一不是通过代际转换而实现的,那么,代际转换所形成的是政权共产主义性质的衰变路径吗?这一问题体现在西方资本主义对共产主义国家的“和平演变”战略(辛灿,1989)中,也体现在毛泽东(1964;逄先知,1990)、邓小平(1993,第380至381页)、江泽民(1989)对第三代、第四代发生蜕变的担忧中。经验证据说明,第一代革命家的存在是阻止这种蜕变发生的关键力量,1989年事件的结果表明,直到那个时候他们──虽然大多数当时已不在权位上──仍完全控制着局势,但自那以后,他们已逐个逝去。鉴于第三代领导集体的权威来源与第一、二代有本质差异,第三代核心人物能在让出正式职位之后以非正式渠道控制第四代吗?这不仅关系到政权的意识形态走向,甚至也关乎代际政治模式能否继续下去。

【作者说明】作者衷心感谢王欢先生,没有他的热情支持和帮助,本文是不可能完成的。

【注释】

[1] 这体现在一个经典的共产党政治语式中“共产党员决不能混同于普通群众”。

[2] 这种代际政治模式在所有共产党政权中具有普遍性。比如,关于苏联的情况,可参阅邢广程的《苏联高层决策70年(五)》,世界知识出版社,1998年,702-705页。

[3] 邓小平在会见日本客人木村睦男时的谈话,见《人民日报》,1985年7月22日,第一版。

【参考文献】

毛泽东,1964,“关于赫鲁晓夫的假共产主义及其在世界历史上的教训”,《人民日报》,1964年7月14日。

毛泽东,1999,《毛泽东文集(第七卷)》,人民出版社。

邓小平,1993,《邓小平文选(第三卷)》,人民出版社。

邓小平,1994,《邓小平文选(第二卷)》,人民出版社。

陈云,1986,《陈云文选(1956-1985)》,人民出版社。

江泽民,1991,“为把党建设成为更加坚强的工人阶级先锋队而斗争”,《十三大以来重要文献选编(中)》,人民出版社。

逄先知,1990,《回顾毛泽东关于防止和平演变的论述》,中央文献出版社。

中共中央组织部干部调配局,1995,《干部管理工作文件选编》,党建读物出版社。

辛灿主编,1989,《西方政界要人谈和平演变》,新华出版社。

鲍健,1996,“试论政治代的转换──新、印、印尼三国政治代转换模式的分析与比较”,北京大学政治学系硕士学位论文。

邢广程,1998,《苏联高层决策70年(五)》,世界知识出版社。

亚里士多德(Aristotle),1995,《政治学》,吴寿彭译,商务印书馆。

E.希尔斯(Edward Shils),1991,《论传统》,傅铿等译,上海人民出版社。

西摩.马丁.李普塞特(Seymour Martin Lipset),1997,《政治人:政治的社会基础》,张绍宗译,上海人民出版社。

塞缪尔.P.亨廷顿(Samuel P. Huntington),1988,《变化社会中的政治秩序》,王冠华等译,三联书店。

梅尔文.里克特,1992,《政治代》,见《布莱克维尔政治学百科全书》中译本,第557页,中国政法大学出版社。

乔纳森.凯利(Jonathan Kelley),1996,“澳大利亚眼中外国和本国政治领袖的形像”,《国际社会科学杂志》(中文版),第13卷第4期。

Braungart, R., and Braungart, M., 1986, “Life Course and Generational Politics,” Annual Review of Sociology, Vol. 12, pp.205-231.

Braungart, R., and Braungart, M., 1993, Life Course and Generational Politics. Lanham: University Press of America.

Schatz, Jaff., 1991, The Generation: Rise and Fall of the Jewish Communists of Poland. Berkeley: University of California Press.

Chi, Hsi-Sheng, 1991, Politics of Disillusionment: The Chinese Communist Party Under Dengxiaoping, 1978-1989. New York: M.E.Sharpe.

Dittmer, Lowell, 1994, China Under Reform. Boulder: Westview Press.

Hong Yung Lee, 1991, From Revolutionary Cadres to Party Technocracy in Socialist China. Berkeley: University of California University.

Miller, Lyman, 1996, “Overlapping Transitions in China: Leadership,” SAIS Review, Vol.16, pp.21-42.号。

当代中国研究

MCS 2001 Issue 4