郑宏泰、黄绍伦

香港大学亚洲研究中心

一、“九七”前后香港居民中的“悲观者”与“乐观者”

二、香港居民对生活的自我评估

三、香港居民对香港政治、经济及社会状况的看法

四、调查中的发现与评论

【注释】

最近,香港社会弥漫着迷乱、悲观、消极和忧虑的情绪。失业率、破产率、自杀率以至家庭暴力案件不断攀升,香港社会似乎陷入前所未有的困局之中。大家不禁要问:“难道1997年之前担忧香港在回归后会变成一个‘死港’的可怕预言真会变成事实吗?”美国社会学者R. Merton于1968年建构的“自我实现的预期理论(self-fulfilling prophecy)”对解释香港人现今的负面心态有相当大的参考价值。

要剖析香港人心中的郁结和迷惘,必须先了解忧虑的根源所在。1979年3月已故中国国家领导人邓小平会见前香港港督麦理浩,掀开了中、英两国有关香港前途谈判的序幕。1984年9月26日,经过近4年的谈判和争论,中、英两国就香港前途问题终于达成协议,并在北京正式签署了“中华人民共和国和大不列颠及北爱尔兰联合王国政府关于香港问题的联合声明”(简称“中英联合声明”)。声明中明确指出,1997年6月30日后英国政府将主权交还中国政府,中国政府则承诺为了维持香港的社会稳定,1997年后不会实行共产主义,香港的资本主义制度50年内保持不变,香港会由香港人自己管理,实行“一国两制、港人治港”的方针政策。(袁求实,1997)“中英联合声明”的承诺虽然能够化解香港居民的部份忧虑,但并未完全消除香港人对前途的信心。

俟后,中、英两国就香港过渡前后的安排不停进行谈判,双方之间的争论经常成为报章传媒的“头条新闻”。香港人虽是这块土地上的主人翁,却不能参与、制定主导自己未来生活的政策和法律,民主化的出路并不乐观,那种无力感和无助感应当是不难理解的。(刘兆佳,1993;成名,1998)香港人不仅因在中、英两国的争拗面前的无助和不能自主而郁结,而且对主权回归后中共政权可能的做法抱有心理恐惧。1949年中共把国民党赶到台湾,成功地攫取了大陆政权,建立了中华人民共和国,并推行共产统治。在共产主义意识形态下,私有财产被充公,个人自由受到制约,一波又一波的政治运动使和平安乐变成梦想,“大锅饭”的日子大大消磨了国民整体的生产力,人民的生活水平裹足不前。而位于珠江口的小小殖民地香港,自1841年始一直实行资本主义制度,虽然被“异族”统治,市民只要肯搏肯做,生活仍有一定保障。二次世界大战后,由于香港所处位置有利,加上大量大陆难民流入,为香港的工业提供了低廉的劳动力,为香港的经济起飞奠定了基础,香港人也开始享受到辛劳过后的甘甜。香港一跃成为国际大都会,生活水平与其他国际级都市比,不遑多让。

可是,“九七问题”把大部份香港人从睡梦中惊醒,而回归中国也被理解为“大陆人”入主香港(洪清田,1995),这便是香港人恐惧的源头。面对不能自主的命运,更因为对未来的主权国当局──中国政府──怀有恐惧,当时大部份香港人都对未来缺乏信心,有些因而移民外国,“一走了之”。然而,对大部份香港人而言,并不是人人都能移民的,“留港建港”便只能是他们唯一的选择。(Salaff & Wong, 1994)。人虽留了下来,可是许多香港人对前景却信心不足,而且预期“九七”后无论政治、经济、社会以致民生自由等等,均不可能太乐观,对未来存有忧虑。这种对自己前途忐忑不安的预期是否影响他们“九七”前后的生活,正是笔者所要研究的。

本文的资料取自1988至2001年的香港社会指标调查(参见文末作者说明)。历年的香港社会调查主要是收集受访者对社会事务或自我生活的主观态度,因此正好符合Merton上述理论的基础──个人主观预期与社会行为的相互影响。为了测试受访者对前景的预期如何影响他们的生活,在调查中我们要求受访者评估其3年后的生活状况是“比现时差”、“差不多”(不会转好也不会转坏)、或“比现时好”。如果受访者选择“比现时差”,我们假设他对前景持悲观态度,因而把这组受访者简单地定义为“悲观者”;而如果受访者选择“比现时好”,我们假设他们对前景持乐观态度,因而把这组受访者称为“乐观者”;对那些认为未来是“差不多”的,则简称“中立者”。下文将这三种持有不同人生观的受访者,与不同因素进行对比和测试,看看受访者的生活态度如何影响他们对生活现况、与家人亲友关系的评价,进而了解他们对政治状况、经济状况和社会状况的看法。最后探讨受访者对特区政府管治能力的评估和意见。

一、“九七”前后香港居民中的“悲观者”与“乐观者”

正如美国社会学家W.I. Thomas所言:“如果人类定义其所处的处境是真确的,则它(们)最终都会是真确的”。[1] 为了阐释这一理论,R.K. Merton(1968)系统化地提出了一套更具解释力的学说:自我实现的预期。以银行挤提为例,Merton认为,银行本身的运作并不构成其被挤提的主因,反而是存款者自己的盲动会引起挤提。由于受到某些负面消息的引导,存款者担忧并且相信该银行将会出现财务困难,于是争相提走存款,这种行动最后引致银行被挤提,银行也就关门大吉了。Merton因此认为存款者的自我预期“实现”了“银行会出现财务困难”这一看法。他指出:“自我实现的预期是指在开始的时候,错误地将处境进行定义,引致一种新的行为出现,这种行为又导致最初被不正确定义的概念变成真实。这种似是而非的自我实现预期,进一步强化了错误的效果。”[2] Merton这一理论在解释越轨(deviance)行为、教学互动和心理发展各方面相当有说服力,因而被广泛应用。(Jones, 1977; Tauber, 1997)然而,这一理论能否解释整个社会意识的改变呢?到现时为止尚无任何学术研究探讨过。

本文尝试将香港社会作为研究对象,了解这一理论的应用性(applicability)和解释性(explanatory)。1997年以前,香港人对前途存有悲观和忧虑的预期,面对现时经济持续不景气和自由空间日渐收窄的情况下,他们是否更加悲观呢?这种“预悲愈悲”的情愫,会否进一步拖低他们对香港前途的信心,进而削弱香港的社会稳定呢?这正是下文讨论的重点。

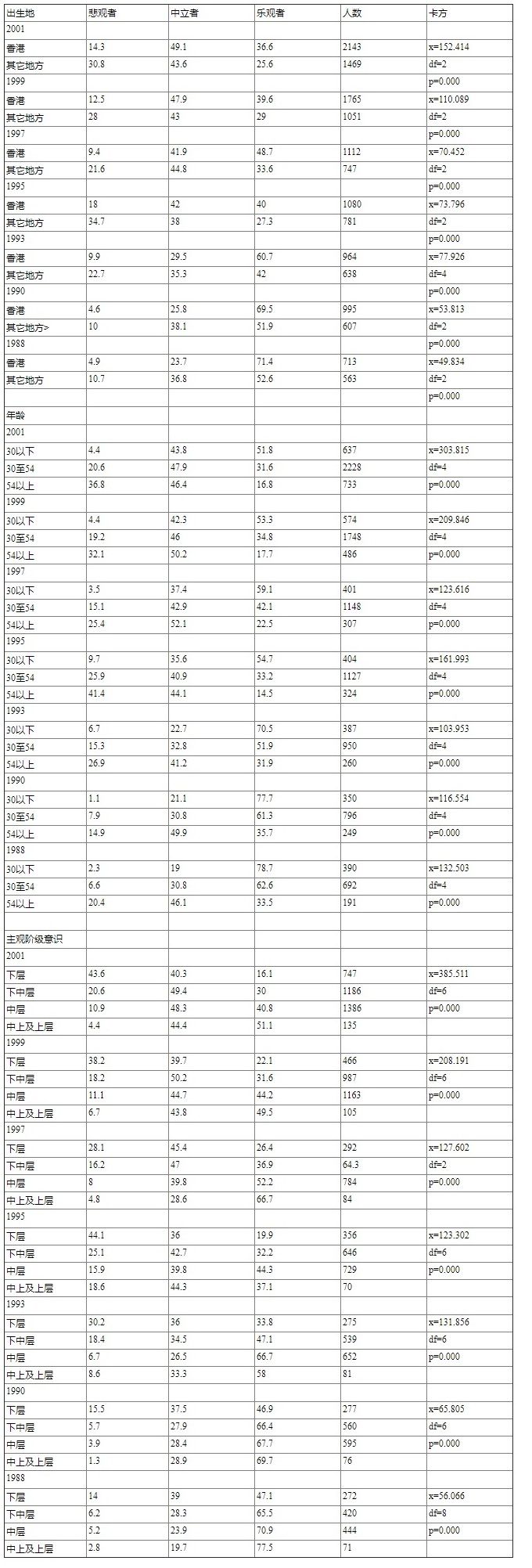

在比较“悲观者”和“乐观者”对自我生活的评估、对家庭、周遭环境和社会事务的看法之前,让我们先了解受访者在“出生地”、“年龄”和“社会阶层意识”等方面的一些特徵,从而分析这些特徵与受访者悲观和乐观态度之间的相互关系。

受访者的“出生地”似乎决定了他们对前景的看法。首先,从整体上说,香港出生的受访者明显地对前景抱有较中立和乐观的看法。例如,在1988年有71.4%香港出生的受访者认为自己家庭未来3年的生活会更好,而“外地生”的受访者则只有52.6%;1993年,对前景看好的比率为60.7%和42.0%;2000年则分别是36.6%和25.6%。其次,香港出生和外地出生的乐观者之比率差正在缩小。例如,在1988年彼此相差20%,1992年的差距是18.7个百分点,到了1999及2001年差距则只有10%左右。再次,无论是“香港生”还是“外地生”,他们对前景乐观的比率也正在急速下降。受访者乐观的看法从1988年的高峰(“香港生”:71.4%;“外地生”:52.6%)一直往下跌,1997年虽略为回升至48.7%和33.6%,其后又迅速滑落,到2001年“香港生”的“乐观者”有36.6%,而“外地生”的则是25.6%。与此同时,“悲观者”的比率则不断上升,而“香港生”和“外地生”的分野也在不断扩大。

表一 从出生地、年龄和主观阶级意识看悲观者和乐观者的特征

为什么“出生地”会导至受访者对前景的看法出现不同呢?我们或许可从他们的年龄和“主观阶级意识”方面作进一步探讨。“年龄”的大小对受访者的人生观亦有截然不同的影响。年青人远较年长者乐观,1988年30岁以下的受访者中有78.7%的人相信自己家庭的生活3年后会更加好,相信会更差的只有2.3%;而54岁以上的受访者只有33.5%抱有乐观的看法,持悲观看法的则有20.4%。从资料中看,54岁以上这一年龄组别的悲观情绪特别严重,而且除1990年曾一度回落到14.9%外,一直不停上升。1992年升至26.9%,1995年更达41.4%。这些数字反映出他们对“九七回归”趋近的负面忧虑。1997年在中英政府努力维持下,香港呈现出一片繁荣景象,悲观情绪略为减少(25.4%),可是这种努力营造的效应并未持久。1999年的调查结果显示,受访者对未来仍然充满忧虑,32.1%的54岁以上受访者表示不看好3年后的生活;2001年比率继续上升至36.8%。这组别的受访者日趋悲观的情况是十分明显的。

图一 五十四岁或以上受访者对前景的看法

悲观者

中立者

乐观者

受访者之“主观的社会阶层意识”与他们对前途的“悲”或“乐”也有直接关系。首先,越自觉自己社会阶层地位低的受访者,对前途的看法越悲观;相反,自我感觉社会阶层地位越高的则对前景越乐观。1988年的调查资料显示,低下层受访者中表示对未来3年生活悲观的有14.0%,下中层是6.2%,中层和中上层以上则分别是5.2%和2.8%,这种情况在历次调查中都是一致的。

表二: 历届受访者悲观与乐观态度的增减

其次,各阶层受访者对前景感到乐观的比率都在下降。1990年,下层、下中层、中层、和中上层或以上的比率分别是15.5%、5.7%、3.9%和1.3%;到了2001年,各阶层的悲观态度已分别猛升至43.6%、20.6%、10.9%和4.4%,显示各阶层受访者对前景乐观者日渐减少。与此同时,对前景悲观的比率则不停上升,阶层级越低的悲观度越甚。例如,下层受访者在1995年(“九七回归”前2年)持悲观看法的有44.1%,而持乐观态度的则只有不足2成;这种情况在1997年“回归”时“情况一片大好”的气氛下略为收窄;但1999年香港的泡沫经济破灭,该阶层对前景看法的分歧又再次扩大;到了2001年,“悲观者”和“乐观者”的比率分别是43.6%和16.1%,香港社会下层对前景的极度不乐观是令人十分震惊的。如果再看历年资料,该阶层的看法更使人担忧:1988年,“乐观者”有47.1%;1990年只跌一点,仍有46.9%;但“九七”越近,跌幅越大,1993年下层的“乐观者”只有33.8%;1995年跌到只有19.9%;1997年此比例略为上升,有26.4%;但1997年后由于经济民生逆转,因此1999年的“乐观者”比例又再下跌,只有22.1%;2001年“悲观者”比“乐观者”足足高出近3成。

图二 下层受访者对前景的看法

悲观者

中立者

乐观者

在2001年,对前景的看法,社会阶层地位愈低,“悲观”或“乐观”的看法分歧愈大。下层的“悲观者”比“乐观者”高出27.5个百分点,下中层则相差9.4个百分点;由中层起情况则相反,“悲观者”较“乐观者”少,有29.9%的差距;中上或上层更明显,51.1%对前景表示乐观,而悲观的只有4.4%(相差足足有46.7个百分点)。如果我们将下层受访者和上层受访者作一比较,其对前景的看法可谓云泥之别,彼此的“悲观者”和“乐观者”相差近4成,“乐观者”则相差3成半。香港社会中各阶层对前景的看法差距日趋恶化,不但支持了香港的基尼系数(Gini Coefficient,一种测试社会财富分布的数据)正在攀升之说(梁成安,1997),也说明了阶级矛盾正在积聚。至于这种矛盾最后会否引致阶级冲突,现时仍很难判断,不过有一点是可以肯定的,日渐两极化的社会绝对不利社会的稳定。

“九七效应”对民意的冲击也十分明显。1995年,当受访者被问及3年后的家庭状况时,无论属于那一阶层,均一致表示并不乐观,这种态度可从他们“悲观”和“乐观”的比率中得到支持。如上所述,下层及中下层的态度已相当清楚;中层及中上层的态度同样鲜明。“九七回归”年是给香港人“冲喜”的一年,中、英政府放下争执,同为“回归”造势,香港经济繁荣、社会稳定,受访者因而恢复了一点乐观情绪,其中尤以下层和中上层的表现最明显。于1995年时表示悲观的,面对1997年的“好时年”有不少人转为中立或乐观。可惜,“九七效应”过后,经济状况的持续不景气,令受访者再度跌入灰色的的心情当中。

图三 下中层受访者对前景的看法

悲观者

中立者

乐观者

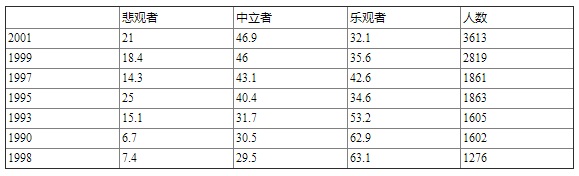

从历次调查的民意趋势来看,受访者1997年前后的悲观意识不断上升,而乐观态度则日渐低落,自1995年起“中立者”则逐步上升,变成主导的一群。1988年至1990年,分别有6成多受访者表示对未来3年“乐观”,而“悲观者”远低于1成。“九七回归”愈近,受访者的悲观态度愈来愈明显,例如,1990年过后“乐观者”开始减少,而“悲观者”则在增多;1995年情况尤甚,“乐观者”(34.6%)比“悲观者”(25.0%)多出不够1成;1997年时,受到“回归”那种热闹、繁荣气氛的感染,受访者悲观的看法略为改善,但持久力不足。“九七”过后,面对经济转坏,悲观的心理再生,1999至2001年“悲观者”和“乐观者”的差距只在1成至1成半之间徘徊。香港居民对前景看淡的态度,弥漫在受访者的心坎中,而且有越演越烈之势,此情势实不容漠视。

二、香港居民对生活的自我评估

为了进一步分析受访者对前景的忧虑原因,下文会从他们对幸福生活元素的界定、对自己现状的满意度等角度进行更深入的剖析。

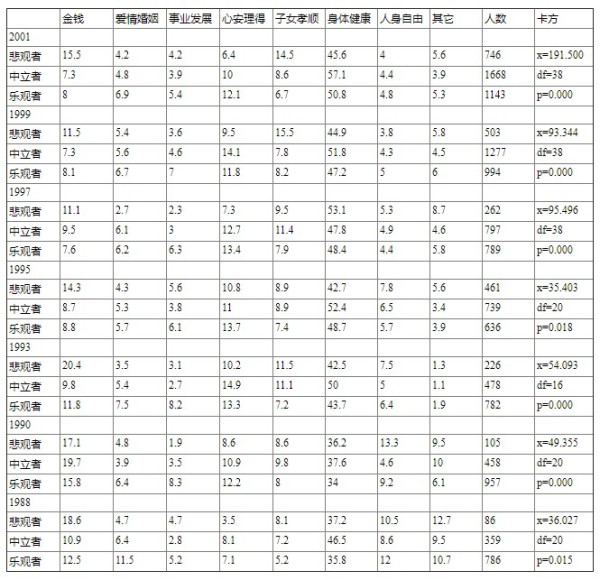

无论对前途是乐观还是悲观,人类本身便有趋乐避苦、追求生活幸福的天性。当然,由于人生观的不同,大家在评估何谓“幸福生活元素”时,有区别是很自然的。在调查中,当我们询问受访者“什么是生活的最重要的元素?”时,“悲观者”和“乐观者”的回应有异有同。“身体健康”是各个组别最关心的共同问题,而且其比率远远高出其他元素,有接近4成至6成受访者认为,要生活得幸福,身体健康是最重要的,这一看法在历次调查中也很一致。其次,在1988年及1990年,无论是“悲观者”、“乐观者”或是“中立者”均以“金钱”为第二要素;1993年后,则只有“悲观者”才坚持此看法,“中立者”和“乐观者”则以“心安理得”为其第二选择。而对于“悲观者”而言,“心安理得”远比不上“金钱”和“子女孝顺”。“乐观者”比较看重爱情、婚姻和事业发展,认为良好的“爱情、婚姻和事业发展”是维持幸福生活的根本;相反,“悲观者”则比较少持有这种观念。

表三: 生活幸福的最重要元素

为什么“悲观者”侧重“金钱”,而“中立者”和“乐观者”则看重“心安理得”及“人际关系和谐”──一种精神状态上的“健康”呢?笔者没有充足的资料进行评论,至于会否因为追求金钱而求之不得,因此更加悲观,两者之间有什么样的联系,值得专文另作深入探讨。

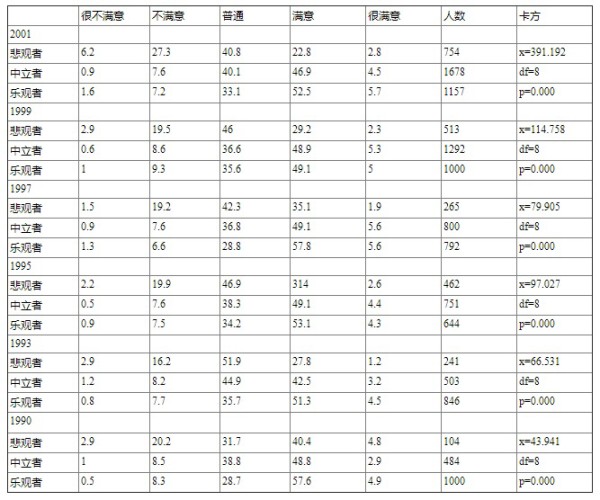

调查发现,受访者对生活状况的看法是悲观或乐观与他们对自己生活满意不满意有直接关系。相对而言,“乐观者”比“悲观者”更满意于自己的生活,约高出3成多。分析历次调查资料显示的趋势,“乐观者”与“悲观者”对生活状况的看法同样有起有落。“乐观者”的整体趋势是向“乐观”、“满足”方面走。从1990年至2001年,表示满意或很满意的比率是62.5%、55.8%、57.4%、63.4%、54.1%和58.2%;“悲观者”的整体趋势是向“悲观”、“不满足”的方向走,历次调查显示的比率则是45.2%、29.0%、34.0%、37.0%、31.5%和25.6%。进一步看,彼此间的差距有扩大的迹象,例如,1990年彼此相差只有17.3个百分点;到了2001年则已有32.6%的距离了。

是不是因为受访者生活上的态度悲观,面对衰退的经济及负面的社会气氛,愈发对生活现状不满、感到无助及忧虑,还是其他因素所致呢?对前景态度悲观或乐观,又是否影响他们的生活素质、与朋友亲戚的关系和自己在工作、经济上的表现呢?

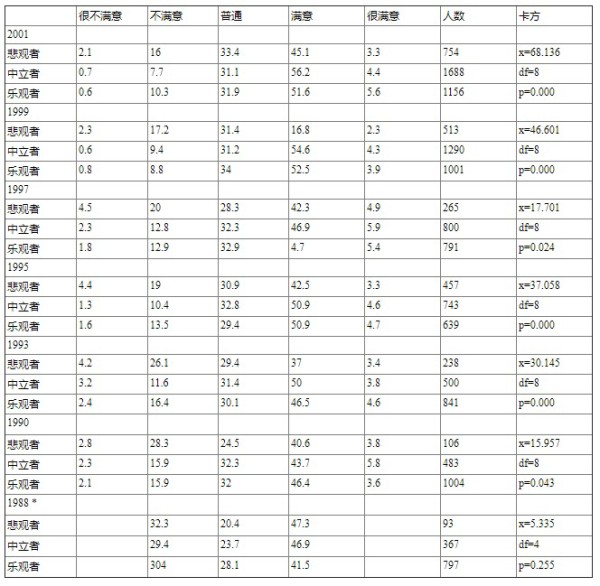

首先,我们由受访者的生活素质谈起。家庭是人类社会结构中的基本单位,它提供的功能对社会稳定尤为重要,对家庭生活的满意与否正好反映了家庭功能的发挥。1997年以前,“乐观者”与“悲观者”对家庭生活的满意程度差不多,而且一年比一年好。例如,1988年,55.3%的“悲观者”表示满意或很满意,“乐观者”则有79.5%如斯看;1990年,“悲观者”和“乐观者”的比率分别是63.7%和74.4%;1993年是60.3%和78.1%;1995年是61.0%和80.2%;1997年时,两组人的比率同时下降,“悲观者”是57.6%,“乐观者”是79.3%,“悲观者”的下降比例较大;1999年时,比率回升,可是2001年时,此比率再度下滑,“悲观者”(56.6%)的下降比例比“乐观者”(79.9%)更甚。

表四 对目前自己生活的满意度

粗略地看,受访者对自己居住环境的满意程度日渐上升,“九七效应”略有影响,但幅度不一。虽然“悲观者”在1988年至1993年间的满意程度有显著下降,由47.3%回落至40.4%,与“乐观者”和“中立者”背道而驰,但到了1995年时,便明显恢复了信心。例如,“悲观者”在1993年有40.4%表示满意或很满意;到了2001年则升至48.4%,“乐观者”由1988年的41.5%升至57.2%(2001年)。受访者对自己居住环境的满意度不断上升,应该是港府在居住环境方面努力的成果,相对于五、六十年代“木屋区”(squatter huts)比比皆是、居住环境恶劣,或八十年代的“廉租屋”日子,香港在市区重建、规划、休闲设施各方面都有不错的改善(梁美仪,1999;王于渐,1998)。

表五 对目前自己居住环境的满意度

受访者对“自己的日常消遣”也有比较一致的看法。从趋势上看,1995年以前大家的满意程度不断下降。例如,1990年“悲观者”和“乐观者”的满意度分别为42.4%和47.4%;1993年则跌至35.9%和43.5%;1995年及此后不断上升,至2001年有48.4%的“悲观者”对自己的日常消遣表示满意或很满意,“乐观者”则有57.2%持如此看法。当然,如果细心一点看,“悲观者”的反应比较反覆。

对亲朋戚友的满意度,“乐观者”和“中立者”的态度都比较一致,大家的满意程度正在逐年增长。“悲观者”则不尽然,对亲戚的满意度不高,1993年时明显下降,其后逐渐上升。反而是对朋友的满意度,“悲观者”中歧见不少。1997年前“悲观者”对朋友的满意度一直下降:1990年66.0%的“悲观者”对朋友关系表示满意或很满意;1993年下跌至57.9%;1995及1997年则为57.2%和55.0%。这趋势如果和“乐观者”作一比较,尤为鲜明。1999年时,“悲观者”对朋友的看法明显改善,但2001年又再度下跌。这种不稳定的态度,是否代表“悲观者”与朋友的关系较“乐观者”差呢?这是另一个值得深入探讨的问题。

表六 对目前自己日常消遣的满意度

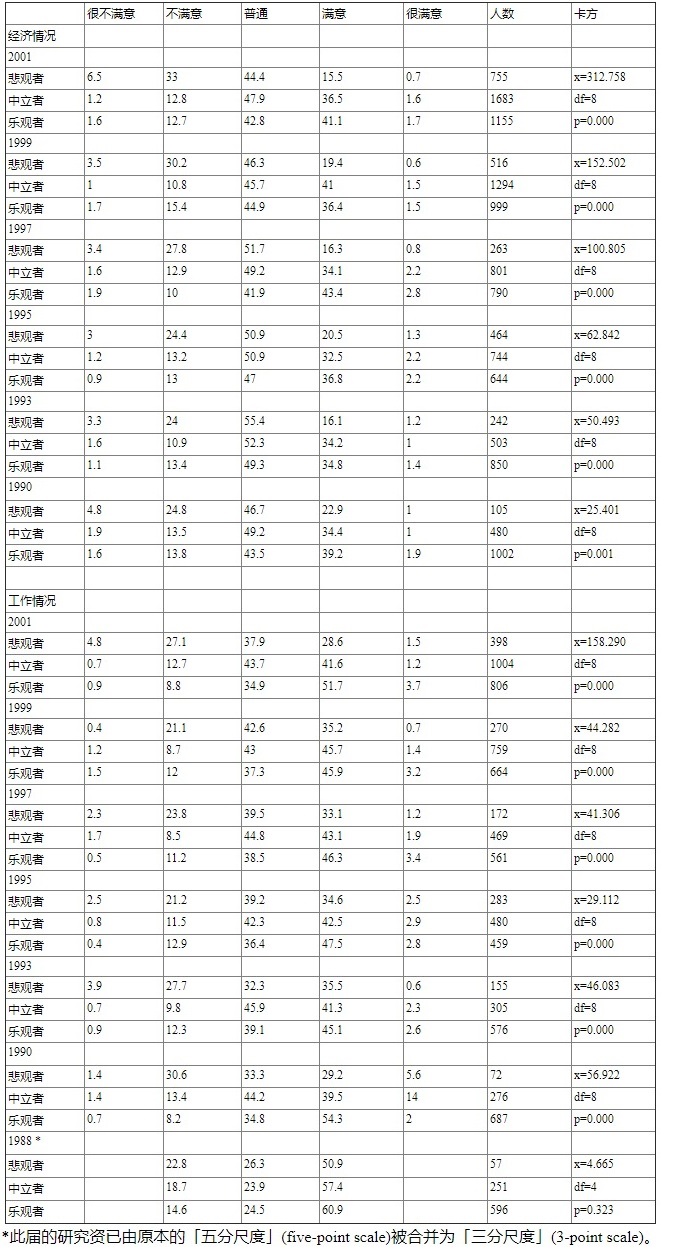

“悲观者”与“乐观者”对个人的经济和工作状况存在更大的分歧。就对工作的满意程度而言,“乐观者”反覆向上,而“悲观者”则反覆向下。从1998年开始,香港的失业率持续上升至2002年第2季度的7.6%,高峰期更达7.8%[3],面对这样的“劳动力市场”,“悲观者”和“乐观者”的看法出现差别。这种差异是不是代表“悲观者”并不看好将来,而“乐观者”则仍相信未来工作及前景会更好呢?这种对前景不同的预期,明显地扩大了彼此对个人经济和工作状况的满意程度。

受访者对工作前景的不同观点更彰显在对自己经济状况的满意程度上。可以这样说,在1997以前“悲观者”和“乐观者”在自己经济状况的满意程度趋势上都很相似。例如,1990年有23.9%的“悲观者”表示满意自己的经济状况,而“乐观者”则有41.1%;1993年则分别是17.3%和36.2%;但从1997年起彼此便出现了差异。面对1997年的历史转变,“乐观者”表现乐观,对经济状况的满意度上升,由1995年的39.%升至1997年的46.2%;而“悲观者”的满意程度却下跌,由1995年的21.8%下跌至1997年的17.1%。在1999年调查时,“乐观者”调低其满意度至37.9%,“悲观者”相反却略为提升至20.0%。到了2001年,满意自己的经济状况的“乐观者”又再增加(42.8%),而“悲观者”的比例则再往相反方向走(16.2%)。概括而言,“乐观者”对自己经济状况的满意程度是反覆向上;而“悲观者”则是反覆向下,这现象与他们对自己的工作状况之看法是吻合的。

表七 对目前自己经济情况和工作情况的满意度

三、香港居民对香港政治、经济及社会状况的看法

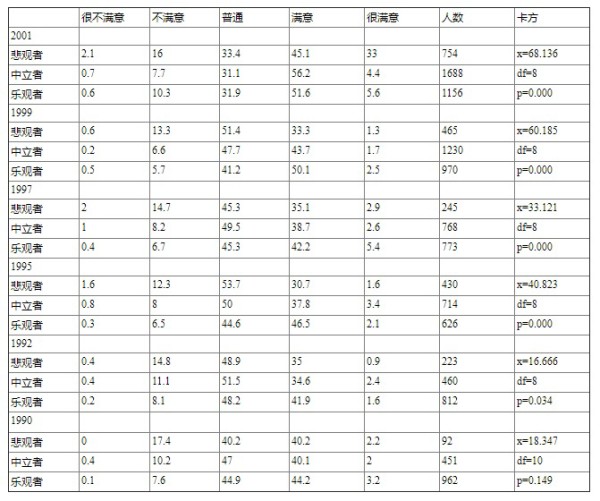

悲观或乐观的看法,除了反映在受访者对自身生活的满意程度上,亦同时影响他们对香港政治、社会和经济各方面的看法。政治上,无论是“悲观者”、“乐观者”,还是“中立者”,在1997年前对香港的政治状况满意度都在下跌;1988年三者的比率分别是44.8%、38.8%和35.0%;到了1993年,三者的比率分别下降至14.1%、10.5%和10.1%;1995年开始有回升的迹象,1999年略为回落,但2001年又再度上升,分别是17.5%、18.3%和20.5%。从形态和规律上看,三者对香港政治状况的看法相近,也比较一致。

图四 对目前香港政治状况的满意度

悲观者

中立者

乐观者

1993年以前,受访者对香港的政治状况满意度是不断下跌的;但从1993年起又掉头回升,这或许应该拜末代港督彭定康(Chris Patten)之赐,他1992年7月上任后在政治上大搞民主改革,首份施政报告便提出一连串加速香港民主化的计划,又扩大立法局功能组别的选举比率,结果此政策受到中国政府的强烈批评,彭氏本人更被指为“千古罪人”。不过,从香港的民意调查数据看,彭定度的政策在一定程度上是受到市民欢迎的。1997年后很多彭定康时期通过的政策都被“临时立法会”废止了,香港的政治气氛并不理想,新政府对政治和民主化的立场,受访者是心中有数的。1999年时,不论是“悲观者”、“中立者”,还是“乐观者”的政治满意度均告下跌。俟后则起落不大,这正是受访者不敢看好“回归”后香港政治状况的反映。

图五 对目前香港治安状况的满意度

悲观者

中立者

乐观者

受访者对香港治安的满意度非常清晰。从1993年起,受访者对香港治安状况的满意度便不断上升,至1997年时最高,有37.8%的“悲观者”表示满意和很满意;而“中立者”和“乐观者”持有相同看法的则分别为33.0%和36.0%;1999年略为回落,2001年又再度上升。受访者对社会治安的认同可能受当时社会状况所影响,面对“九七回归”,中、英两国都极希望社会不出乱子,以免影响平稳过渡,因此对社会治安抓得比较紧,社会治安良好,受访者较为满意。受访者对1997年以后的香港治安如此满意,或许暗示了“回归”后的香港特区政府有严刑峻法的中央政府作后台,对跨境罪恶产生了一定的压力和阻吓。过往香港很多大型案件都有“大陆旗兵”来港“做世界”(犯罪)的,或是这些人在港犯案后再潜逃回大陆,例如张子强和叶继欢等。香港“回归”后,中港加强两地对罪案的打击,显然对社会治安有正面的阻吓和预防作用。

对治安状况的认可赞许并不暗示对香港经济状况也有同样态度。恰好相反,无论是“悲观者”、“中立者”还是“乐观者”,均对香港的经济状况持负面态度。1988年,对香港经济状况表示满意或极满意的,“悲观者”有56.5%,“中立者”和“乐观者”各有61.1%和67.9%;此后该比率不断下降,1990年三者分别跌至46.6%、48.3%和47.5%;1997年因“九七效应”的影响,略为回升至29.0%、40.3%和45.5%;但到了1999年情况又再度恶化,大家对经济的满意度不足一成;2001年情况仍不见好转,只有6.5%的“悲观者”满意香港的经济状况,而“乐观者”则为9.8%,受访者对香港的经济状况不满意居各项调查指标之冠。

图六 对目前香港经济状况的满意度

悲观者

中立者

乐观者

对经济状况不满意直接反映在对香港就业状况的态度上。从历年调查资料可以看到受访者的满意度不断下降:1990年“悲观者”、“中立者”和“乐观者”各有50.6%、44.8%和41.9%表示满意或很满意;1995已下降至6.5%、9.1%和14.1%;1997年略有回升,但到了1999年情况更差,不论是“悲观者”、“中立者”或“乐观者”,均只有约半成左右满意香港的就业状况;2001年亦是如此,不足一成受访者满意或很满意就业状况。这个现象说明,在个人破产、公司倒闭和失业率高企的情况下 [4],受访者对前景的不安和忧虑(Zheng & Wong, 2002)。事实上,特区政府对日益衰退的经济束手无策,更增添了市民的不满情绪。

图七 对目前香港就业状况的满意度

悲观者

中立者

乐观者

受访者对香港的社会福利、住屋及医疗的满意度与经济状况截然不同。在社会福利方面,“乐观者”的满意度一直上升,从1990年的22.8%升至1993年的26.8%;至2001年有37.1%表示满意或很满意,这说明他们对政府的福利政策较为认同。“悲观者”和“中立者”也普遍认同1997年后特区政府在福利政策上的重大改变,这与1997年前的满意度不停下降截然不同。自1997年后特区政府在社会福利政策上变得积极和主动,福利开支大增,似乎赢得了受访者的认同和满意(Zheng, Law & Wong, 2001)。可是,近年来政府财政赤字暴升,而福利开支则易放难收。如果今后政府大幅度削减福利开支,必然会招来依靠福利为生的下层阶级的强烈不满。如前所述,低下阶层的悲观情绪本身已十分严重,如果处理稍有差迟,很容易触发他们的反抗情绪,这样社会稳定便岌岌可危。

图八 对目前香港社会福利的满意度

悲观者

中立者

乐观者

对香港的医疗状况,“悲观者”、“中立者”和“乐观者”的满意度也比较大,由1990年的3成半左右逐年上升到2001年的5成半左右,而且这三组之间的看法分歧不大。不过,受到资源的限制,今后政府在医疗上的开支也必不可免地会遭削减,医疗服务质量也会相对地下降。

图九 对目前香港医疗状况的满意度

悲观者

中立者

乐观者

至于受访者对香港住屋的满意度也较1997年前为佳。1997年以前,“中立者”的满意度波动很大,尤其是1993年至1995年由34.7%下滑至23.3%,之后再逐渐上升;2001年有35.5%的“中立者”表示满意或很满意香港的住屋情况。粗略地看,无论是“悲观者”或“乐观者”,1997年前的满意度一直在下降,反而1997年后则一直上升,例如由1997年时各自的满意度27.2%和24.7%分别升至2001年的35.7%和34.1%;其中又以“悲观者”的满意度较高。董建华上任时提出的一项重要任务是要改善市民的居住环境,更有“要让更多市民可以拥有自己的居所”之诺言,因而有所谓“年建八万五(居住)单位”的政策。这政策后来掀起轩然大波,摧崩楼市。但低下层市民对楼价回落、住宅供应增加的看法,显然与“有楼一族”和地产商有很大出入。政府在改善居住环境方面也有一定建树,例如公共休憩用地、游戏设施以至文娱项目等均有增加,这应该是受访者较为满意的原因之一。

受访者对前途的看法与他们对政府工作的表现似乎有一定的联系。从调查资料来看,“悲观者”较“乐观者”和“中立者”对政府的不满更大,而且各组之间的分歧正在扩大。1990年时“悲观者”(26.8%)和“乐观者”(15.4%)间相差只有1成左右,但到了2001年两者看法的差异扩大至接近3成,有57.0%的“悲观者”对政府的工作表示不满或很不满,而“乐观者”则有30.3%表示有此情绪,反映出彼此对政府看法相去甚远。

对于1997年前的港英政府,受访者不满意的情绪仍算低,约在1成半至3成半之间。1997年前后不满或极不满政府工作表现的比率急剧上升:“悲观者”由1997年的25.8%跳升至1999年的53.1%,“乐观者”也由13.5%升至36.0%;2001年“悲观者”对政府的不满继续上升至57.0%,而“乐观者”则略为回落至35.2%,大家对政府工作表现的不满和极度不满远较满意和极度满意为高。

图十 对政府工作不满意的看法

悲观者

中立者

乐观者

受访者对特区政府的表现越来越不满,主要与香港经济在1997年后急剧转坏有关。特区政府成立不久香港即遇上亚洲金融风暴。本来在外国经济浪潮的冲击下,香港经济很难独善其身,但是董建华及其政府不但不能充份掌握国际形势、转危为安,相反却加剧了亚洲金融风暴对香港经济的负面冲击,使很多香港人大为不满,对政府政策失当的批评很多。[5] 例如,董建华在1997年底回答记者提问时,认为香港楼市略为回落是市民“入市买楼”的时机。有市民信以为真,果真倾积蓄购屋,孰料不久楼价由高峰期下跌4至5成 [6],结果许多市民平生积蓄化为乌有,甚至落得债务缠身。董建华又无视市场运作,在1998年施政报告中提出“每年兴建八万五千单位住屋”的目标,结果使香港楼市行情急转直下,地产市场在内外交煎下一泻千里,大部份拥有物业的人士都变成“苦业主”或“负资产”人士,欲哭无泪。(吕大乐,2000)不到两年半的光景,董建华又在传媒前暧昧地宣布“八万五计划已不存在”。特区政府这种朝令夕改、左摇右摆、举棋不定的政策,进退失据,如何能在市民面前树立管治威信呢?(Zheng, Law & Wong, 2001)

另一方面,董建华政府又被批评为偏帮商家,只会站在大地产商的立埸上看问题。董氏当初推出“八万五计划”时原有一番大计,可惜楼市大跌后招致大地产商的围攻,认为董氏推跌楼市、破坏香港经济支柱;结果董氏被逼屈从于大商家的压力,不但暧昧地收回自己的政策承诺,还要停止土地供应、停建“居屋”和大派低息贷款,纵容市民置业。他还在《福布斯》杂志的“香港论坛”上对着西方传媒大唱高调,要将香港的楼价“提高一点”(push up a little bid)。特区政府这些政策无异于“饮鸠止渴”。香港的社会(尤其是上层和下层)两极化已相当严重了,政府“怕商、忌商、助商”的政策必然会对低下层市民造成伤害──不论这种伤害是利益上的或是心理上的,将使社会阶层之间的嫌隙更大。其实,政府“助商(纣)为虐”、推高楼市的政策,未必能挽救香港经济;相反却可能因此而招致下层市民的愤怒,陪上社会稳定的“家当”(基础)。

四、调查中的发现与评论

综合历年的民意调查资料,我们发现受访者对自己的生活质素如日常消遣、居住环境、与亲朋戚友的关系以至对香港的治安、医疗、住屋等,1997年后均认为有改善,满意度也明显增加。但为什么在生活质素日渐改善的时候,受访者反而对前景显得“人心惶惶、忧心忡忡”呢?这是值得深入思考和了解的社会心理问题。

现时笼罩着香港社会的悲观意识和忧虑心态,相信正是“自我实现预期”在悄悄运作的结果。然而,正如R.T. Tauber所谑称:“自我实现的预期并不是说我今晚幻想会得到甚么,明早醒来便有甚么那么简单。”[7] 自我实现的预期是需要社会和各群体之间发生一连串相互沟通和影响的行为(the whole sequence of behaviour)后才产生的效果。(Mandler & Watson, 1966) 在“九七回归”前,不论是“悲观者”、“中立者”还是“乐观者”,均不看好1997年后香港的政治、经济和就业等问题,并预期随着“九七回归”日子愈近,情况愈差。1997年之后,尤其是在1998年亚洲金融风暴的冲击下,香港的物业市场萎缩不振,通缩和失业交煎,倒闭与破产如影相随,香港经济一蹶不振,市民生活水平日差,令受访者原先持有的“九七前途”负面“预期”被合理化了。因此,只要生活、工作受到一点冲击,受访者的忧虑和不安便会马上被激化。这种心态对“外地生”、年龄较长(54岁或以上)和下层、下中层受访者的冲击更为严重。而这些组别的受访者又正是调查中对前景预期最悲观的,当他们面对香港不景气的经济和自身的失业危机时,反应越强烈,就越强化了“危”的情况,进而打击他们对前途的信心,形成了负面心态的循环。

当然,用Merton的理论解释香港现况亦有不足之处。首先,调查资料显示,1997年受访者的悲观预期曾一度被抑制,信心略为增强,显示“蓄意的建制性控制”(deliberate institutional control)曾经扭转了“自我实现预期”的恶性循环。可惜社会信念(social belief)和社会现象(social phenomenon〉的相互影响还是使受访者不能摆脱对前景忧虑悲观的看法。Merton曾在文中强调“自我实现的预期──恐惧会演变成事实──必须在没有蓄意的建制控制下,才能成事” [8]。然而,我们发现,这种蓄意的建制控制也有其局限,它虽然可以减少或抑制某些事情的恶化,但并不能完全抑制自我预期的实现(Krishna, 1971)。例如,1997年中、英两国特别营造社会稳定繁荣,“马照跑、舞照跳”等歌舞升平气氛,这些措施在当时也确实产生了效果──即我们所说的“九七效应”。但1997年过后,这种效应很快便减退了,悲观的自我预期再度主导了受访者的心态。

其次,按Merton的说法,“自我实现的预期是指在开始时错误地将处境进行定义,引致一种新行为的出现,这种行为又导致最初被不正确定义的概念变成真实”。然而,在调查中我们发现,受访者对本身处境的看法并不能被简单武断地被定性为“错误”的,对绝大部份香港人而言,“九七回归”确实产生了前所未有的心理恐惧和信心危机。(刘兆佳,1993;成名,1998) 这种不安和忧虑不单是人类本能的面对“不可知将来”的一种自然表现,还有其确实性和客观条件支持。对于生活在香港的居民来说,大陆所发生的事情,他们了解深刻、体味透切,因而对共产中国统治产生抗拒、恐惧和害怕,实属在所难免。换言之,受访者对未来悲观忧虑、欠缺信心的看法,是他们对现实环境的评估和个人主观信念互动后的直接投射,是有证据支持的,不能想当然地认为这种信念在开始时是错误的。因此,Merton这种定义本身有其不足之处(Krishna,1971)。正因为受访者在1997年前认定1997后的情况会更差,就算在某些生活条件上有所改善,当他们面对现时的逆境时,仍会表现出消极和悲观。

政府工作可说是“建制性控制”的核心,可惜特区政府过往的表现不但不能转变受访者“自我实现的预期”,反而深化了预期的“真确性”。例如,特区政府改变沿用已久的法治政策、房屋政策、教育政策以及对自由市场的“积极不干预”政策,这些改变不但不能使香港的生活空间、物业市场、教育质素和经济环境有所改善,反而添加紊乱。其中尤以处理“禽流感”事件的颟顸和最近提出要为《基本法》第23条立法(在香港新设“危害国家安全罪、泄露国家机密罪、阴谋颠覆政府罪与阴谋分裂领土罪)、收紧香港自由空间的“无事找事做”等,均广受批评。受访者因而把香港经济不景气、失业率高企和生活质素下降等,都归咎于特区政府的施政失误。

此外,从调查数据看,1997年前受访者的忧虑主要是政治上的,而1997年后这种忧虑本已改变为经济方面为主,但现今特区政府要就《基本法》的第23条立法,勾起渐已减退的政治恐惧,悲观预期再度转到政治层面上来。在1997年以前,受访者对政治状况的满意度便远低于经济状况和社会状况,最差时是在1993年,“悲观者”、“乐观者”和“中立者”对政治状况的满意分别是14.1%、10.1%和10.5%;而对经济状况的看法,最差时出现在1995年,三组人的满意度分为13.3%、21.5%和25.6%;1997年后,政治状况的满意度上升,经济状况的满意度则仍然每下愈况,1999年及2001年只有不足10%的受访者满意香港的经济状况。换言之,在“回归”前受访者担忧1997年后政治状况变坏,可是1997年后第一个5年内这种“预期”并未实现;相反,民众对“回归”后的经济状况则未预期会如此之差,1997年后香港经济的恶化应属意料之外。

可是,2002年9月,一直预期和担忧的政治问题终于出笼了。政府趁着市民正为生活而彷徨担忧之际,提出要为《基本法》第23条中有关煽动及颠覆国家罪进行立法,全城为之轰动。不论是政界、学界、法律界、传媒、以至宗教界,均强烈批评这种立法只会弱化香港的自由空间,加深市民的忧虑和恐惧。于是,香港市民1997年前悲观的政治预期似乎已渐行渐近,也渐渐“实现”了。

很明显,受访者所预期的处境,不同时期会出现不同的变化,这种处境定义(definition of the situation)上的转变使我们注意到,政治和经济本身便是一对孪生子(或连体婴),很多时候它们是可以互相转化和互相影响的。无论这种处境转变在定义上如何理解,“状况变坏”──并且变得比预期快和比预期更严重──这个事实还是出现了,预期中的“狼真的来了”(借用曾荫权语)。受访者对前景存有悲观的看法,在社会空间收紧和经济环境逆转下,往往会显得更为悲观和负面,这正是受访者现时对香港前途倍感迷惘、忧虑和不安的症结所在。最近有一个黑色幽默在坊间流传,说邓小平的遗嘱被泄露了出来,原来他最初承诺给香港的不是“50年不变”,而是“5年不变”。虽然这只是一则政治笑话,但给香港人的启示是,特区政府在回归后的第一个5年内尚能坚持“一国两制”,但一进入第二个5年,民主自由的空间便开始收紧起来,香港也日渐“大陆化”了,“一国当前、两制渐弱”。香港的特殊(特区)地位已岌岌可危,难怪受访者对前景愈来愈不乐观了。

概言之,作为一套理论,“自我实现的预期”虽然有其不足之处,但其解释性仍不应被否定。现时香港社会信心薄弱、忧心忡忡的现象,明显地是这种“自我实现预期”强化下的效果。特区政府错误地评估香港的社会、经济和国际形势,施政方针左摇右摆、朝令夕改,更加剧了市民对前景悲观的心态。面对这样的问题,特区政府不但不能拨乱反正,尽快带领香港摆脱经济困窘,反而在不恰当和没有必要的情况下提出要为第23条立法,进一步收紧香港的自由民主空间,制造更多不利的、负面的和悲观的情绪。如果政府仍然一意孤行而不悬崖勒马、改弦易辙,市民悲观的情绪将继续恶化下去,香港社会赖以生存的稳定和繁荣的基石将会受到威胁。

【注释】

[1] Thomas, W.I. 1928. The Child in America. New York: Knof. p.527.

[2] Merton, R.K. 1968. Social Theory and Social Structure. New York: The Free Press. p.477.

[3] Hong Kong Economic Report, 1995-2002. Hong Kong: Government Printer.

[4] 出处同上。

[5] 刘永龄,“香港能否恢复昔日繁荣”,《信报》,1999年1月18日;林行止,“回头一望见百弊”,《信报》,1999年2月18日。

[6] 《东方日报》,1999年7月7日。

[7] Tauber, R.T. 1997. Self-Fulfilling Prophecy: A Practical Guide to Its Use in Education. Westport Conn.: Prager. p.17.

[8] Merton, 1968. p.490. 出处同注[2]。

【参考文献】

Jones, R.A. 1977. Self-Fulfilling Prophecies: Social, Psychological, and Physiological Effects of Expectancies. New York: John Wiley & Sons.

Krishna, Daya. 1971. “The Self-Fulfilling Prophecy and the Nature of Society”

.American Sociological Review Vol. 36. P.1104-1107.

Mandler, G. & D.L. Watson. 1966. “Anxiety and the Interruption of Behaviour” , in C.D. Spielberger ed. Anxiety and Behaviour. P.291-327. New York: Academic Press.

Merton, R.K. 1968. Social Theory and Social Structure. New York: The Free Press.

Salaff, J. & S.L. Wong. 1994. “Existing Hong Kong”, in Lau, S.K., M.K. Lee, P.S. Wan and S.L. Wong, eds. Inequalities and Development. Hong Kong: The Chinese University Press.

Tauber, R.T. 1997. Self-Fulfilling Prophecy: A Practical Guide to Its Use in Education. Westport Conn.: Prager.

Thomas, W.I. 1928. The Child in America. New York: Knof.

Zheng, V. Law, K.K. & S.L. Wong. 2001. “From a Free Economy to an Interventionist Soceity: The Crisis of Governance in Hong Kong”, in Lau S.K., Lee M.K. Wan P.S. and S.L. Wong. eds.Indicators of Social Development: Hong Kong 1999. Hong Kong: The Chinese University Press.

Zheng, V. & S.L. Wong. 2002. “Attitude towards Unemployment and Work”, in Lau S.K., Lee M.K. Wan P.S. and S.L. Wong. eds.Indicators of Social Development: Hong Kong 2001. Hong Kong: The Chinese University Press.

成名,1998,“香港民主化的契机与局限”,载陈慎庆编《香港的远象》。香港:基督教文艺出版社。

洪清田,1995,《中方入港寻方向》。香港:天地图书。

梁成安,1997,“香港贫穷问题的现况”,《灭贫季刊》,第一期,页3。香港社会保障学会出版。

梁美仪,1999,《家:香港公屋四十五年》。香港:香港房屋委员会出版。

刘兆佳,1993,《过渡期香港政治》。香港:广角镜出版社。

吕大乐、王志铮,“亚洲金额风暴下的香港中产阶级”,载莫家豪、古允文编《龙之跃:中港台社会发展比较》。香港:香港人文科学出版社。

王于渐,1998,《公屋私有化评论》。香港:商务印书局。

香港政府统计处,2001,《香港统计年刊》。香港:政府印务局。

袁求实,1997,《香港回归大事记》。香港:三联书店。

当代中国研究

MCS 2003 Issue 1

【编者注:原文中图1-图10均无法显示】