——专访包慧怡

原创:张畅 新京报书评周刊 2018年10月30日

很多人知道包慧怡,是通过她的译作——伊丽莎白·毕肖普的诗集《唯有孤独恒常如新》、西尔维娅·普拉斯的诗集《爱丽尔》、玛格丽特·阿特伍德的散文诗集《好骨头》、保罗·奥斯特的长篇小说《隐者》、科伦·麦卡恩的中短篇集《在这国,万物注定》等。

包慧怡也是诗人。2016年8月,诗集《我坐在火山的最边缘》出版,收录了她从20岁写到30岁的诗歌。

包慧怡,1985年生于上海,爱尔兰都柏林大学英文系中世纪文学博士,复旦大学英文系讲师。出版诗集《我坐在火山的最边缘》《异教时辰书》,散文集《翡翠岛编年》,英文专著《Shaping the Divine: The Pearl-Poet and the Sensorium in Medieval England》,另出版译著十二种,包括《唯有孤独恒常如新》《岛屿和远航:当代爱尔兰四诗人选》等。

除了译者和诗人,包慧怡还是复旦大学英文系讲师,专攻古英语与中世纪文学。新近出版的《缮写室》中,她重新拾起文学评论者的身份,通过追溯个人的阅读和写作版图——莎士比亚、刘易斯·卡罗尔、王尔德、多丽丝·莱辛、安吉拉、卡特等——表达作为评论者的终生志业,即“编织”:“作者和作品的影子是他的布料,深陷阅读中的目光是线;在阅读中触摸文法的经纬,在编织中抵达存在。评论是一种缺席在场的写作。”

撰文 | 新京报特约记者 张畅

《缮写室》

作者:包慧怡

版本:华东师范大学出版社 2018年8月

做“女隐士”的老师

“决心把评论本身做成艺术”

“八月的英国已经很凉快了,如果莎士比亚八月份来上海,他可能会抓狂:花我那么多空调电费!”话音刚落,全班三十几个学生笑了。

星期一下午,上海复旦大学第二教学楼,英美诗歌赏析课,包慧怡正在讲解莎士比亚十四行诗中的两行:

“Rough winds do shake the darling buds of May, and summer’s lease hath all too short a date.”

她用粉笔在黑板上写:“Sumer.”然后说:“中古英语中,summer 写成sumer,译作春日,指的是四到八月的任何日子,所以五月是早春。”

这是她适应了三年大学讲台的结果,能和学生对视,能讲讲段子,允许自己偶尔短路。她自称“社恐患者”,扮演“正常运转的职业人”令她心力损耗。她的理想职业是隐修士,在一间属于自己的缮写室中,画细密画,制作手抄本,只专注于手中的羊皮、墨水瓶和羽毛笔,将公共生活的喧嚣与骚动统统关在门外。“生在有电视机的年代,灵魂却属于中世纪”,包慧怡正是安伯托·艾柯笔下的这类人,在她心目中,天堂就应该是手抄本缮写室的模样。

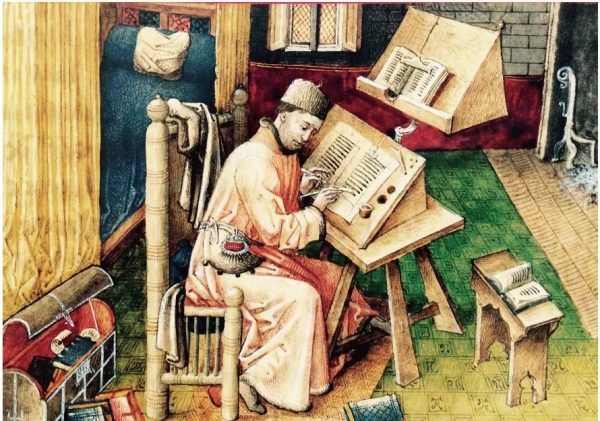

勃艮第公爵的缮写士兼译者让·米耶洛肖像,出自1450年左右他亲手所缮的抄本。

正因为和缮写士之间的某种精神契合,包慧怡特地以“缮写室”为新书命名。《缮写室》收录了她20岁到25岁之间的阅读笔记,回溯了中世纪以来漫长的书写传统。和学术论文式的讨论不同,包慧怡做文学批评或评论时,试图超越文体的框定,以更自由的散文式笔法,在这块“百衲被”的每一片布料上,缝制一两个闪光点,哪怕读者没有发现,也足可保存自己彼时的想法和观念。“批评、评论是要寄存你的血肉的,它不是一门冷血的艺术。”包慧怡说,“评论者只是把当时感召的事物,用他当时认为的最好方式表现出来。你有没有用血肉在写,读者是能够感受到的。”

从第一次读到王尔德的《作为艺术家的评论家》那一刻起,包慧怡就决心把评论做成艺术。

穿过“生命的秘道”

爱尔兰、缮写室与诗

2008年,包慧怡从复旦大学英文系毕业后,赴爱尔兰都柏林大学攻读中古英语文学博士,研究领域是英国14世纪头韵诗歌、中世纪神秘主义思想和8至15世纪手抄本。

爱尔兰国土面积虽小,却有许多大师级作家从这里走向世界:王尔德、叶芝、贝克特、乔伊斯、托宾……在欧洲最为混乱的四到七世纪,由于日耳曼人的袭击,很多本土的书籍都在战争中遗失。位于欧洲最西端的爱尔兰因远离骚乱和战火,成为保存知识和书籍的灯塔。写书的人来到爱尔兰,建造了一座座铅笔塔,在塔顶的缮写室将遗失的书抄写下来。就在这片保存了中世纪书写传统、孕育文学与诗的国度,包慧怡独自出门、独自做饭、独自阅读和写作、独自穿越这条狭长的生命秘道,从此迎来了写作和生命中的诸多变化。

《翡翠岛编年》

作者:包慧怡

版本:上海三联书店 2015年1月

包慧怡客居爱尔兰期间的见闻札记。

在爱尔兰的四年,包慧怡住在城东郊的黑岩镇,都柏林地图上很难找到的地方,出门向东走路十五分钟就是爱尔兰海。傍晚时分,教堂的晚钟敲过,药店和汉堡店早已打烊,黑岩镇宛如一座空城,“如果街对面突然有一个人走过来对我微笑或打招呼,我恐怕会吓一跳的”。

去学校上课,常常需要在阴雨中走上一个多小时。途径大海,海浪的节奏一下接一下,“那些诗句就出来了,脑子里会有成段的诗涌出来,而且不会忘记,做梦也是诗”。在这片孤绝的岛屿上,包慧怡写下了日后收录于诗集《异教时辰书》的多篇诗作。

除了写课程论文和收集文献,多数时间包慧怡都手握一枚放大镜,努力辨别残篇摹真本上的拉丁文字迹,根据形状怪异的字母、勾连在一处的残存笔画、有十多种拼法的省略符号,判断手稿的年份、产地、原始牛皮纸的质量,判断它是出自僧侣还是俗众之手,是修院或贵族私藏的珍本还是民间流传的小册子。再将破损羊皮上的字母完整抄写下来,译成英文。包慧怡机械地辨认、抄写、翻译、制作,缮写士一般日复一日地劳作,这个过程让她慢慢忘记自我,“这和翻译是很相似的,当你从最初的机械状态走出来的时候,你就是一个全新的人了”。

这也正是中世纪研究吸引她的缘由:

“中世纪的人都安心接受自己只是世界的一个部件,每个人都有他自己的位置,在放弃对自我的关注的过程中,自我反而会得到成全。”

十几二十岁的包慧怡曾迷恋史诗,笃信天赋和灵感,希望能通过诗发出自己独一无二的声音,为想写超越别人的诗而焦虑。种种执念曾让她抑郁,无法正常生活,“下到内心的最深处,发现自己坍塌成一个黑洞了”。而中世纪看似枯燥的学术训练让她看清:“要接受并同等地尊重自己的天赋与平凡,让两者互相补给……你可以想象成有一只小精灵在弹奏你,而你只是一件乐器,灵感通过你发出声音,而你,只是宇宙灵感的工具。”

想通了这一点,“天才的焦虑”慢慢消退,包慧怡也不再执着于从万物之中只看见自身。她自称“晚熟的儿童”,想通了,接受了,开始期待被时间洗练后的写作,期待自己这块拼图的整全:“通过自己的手艺,自己的努力,自己的诗歌,自己的反省,把它拼完整。这是我目前最大的乐趣。”

女缮写士:缮写室中的意大利女诗人克里斯蒂娜·德·皮桑,最早从事书写的中世纪女作家之一。

对话包慧怡

中世纪是可以很好地安身立命的时代

新京报:对中世纪英语文学的研究兴趣是从什么时候开始的?这个领域吸引你的地方有哪些?

包慧怡:我本来并不做中世纪文学,而是做现当代文学,后来对各种“主义”、“后XX”、“前XX”的大词有点烦了,就转到了中世纪。后现代的种种困境暂时被搁置了,就踏踏实实和字母、抄本、经文打交道,在局限中开拓无限,这个过程特别让人安心。中世纪不是一个黑暗的时代,而是一个人可以很好地安身立命的年代。

另外,中世纪的“人”没有断裂。现在,无论是学术研究还是个人写作,都是分工化日趋精细乃至断裂的。我们通常说的博而后专,这个“而后”之前的部分往往被忽略了,直接跳到一种快产式的、对最时髦的理论亦步亦趋的“专”。学术语境中的逻各斯中心主义越来越要求一个人在某个产业链上做精,这可以理解,但当它以牺牲处于后景的整体研究和广阔视野为代价,就很成问题。中世纪人不走捷径,就像里尔的阿兰(Alan de Lille)那句拉丁文诗说的:世界于我们,如一本书,如一幅画,如一面镜子。诗和画是一枚硬币的两面,是一个人气质的两面。

现在人们常说达芬奇什么都会,是个通才。这在中世纪不需要说出来,因为当时文科领域的杰出者几乎都是通才,比如大阿尔伯特、托马斯·阿奎那、罗杰·培根都是百科全书式的作者。在中世纪,“七艺”是一个人需要掌握的最基础的知识,然后你才能称作一个“educated person”,才达到一个有识之士的门槛。文字工作者(literati)的门槛是很高的,比今天要高。

《赞美诗地图》,十三世纪英国。

新京报:中世纪的文学评论和今天的文学评论相比,也有很大不同吧?

包慧怡:早期评论是可以在文字中徜徉无阻的,无论东西方都有源远流长的散文式/创造式评论的传统。但是今天的评论,这里主要指的是学术评论、正式发表的期刊论文,一定要从A到B,B到C,C到D,论证缜密,缺一不可。中文是一种高度诗意的语言,它的内在逻辑是一种诗意的逻辑,比起环环相扣的小碎步,我们在传统文学评论中看到的更多是从A到D的飞翔,不需要一步步阐明,更多仰仗暗示工作。这曾是汉语的优势,在今天英语独大的国际化学术语境中则成了劣势,在以中文写作的外国文学评论领域产出了一大批不少乏味的论文。

托尔金当年为古英语史诗《贝尔武甫》翻案的评论作品《怪兽与批评家》为他奠定了中世纪文学研究领域不可撼动的地位。仅仅不到一个世纪的时间,学术语境发生了翻天覆地的变化。在今天,他可能连硕士论文的开题都通不过。我初读《怪兽与批评家》时,激动到发抖,但是读今天的一些学术评论,刚读到摘要就困了。

批评、评论不是一个冷血的艺术

新京报:《缮写室》这本书,也是试图在学术表达之外寻找评论的新可能?

包慧怡:《缮写室》就是一个索引,从一本书找到另一本书,就形成了艾柯笔下像蛛网一样的迷宫。我更多的工作是编织了别人的材料,加进自己的东西,把那些丝抽出来。让我快乐的,就是编织本身。我塞进《缮写室》的就是这些学术写作的“边角料”,类似于初心的东西。批评、评论是要寄存你的血肉的,它不是一个冷血的艺术。你有没有用血肉在写,有没有真正投入,读者是能感受到的。

新京报:这属于你在文体上的新的尝试吗?

包慧怡:我其实不喜欢用文体把作品框死。比如我之前翻译的阿特伍德的《好骨头》,你说它是散文诗吗?它里面也有小说的成分,但语言又是诗的语言。因为人类生活在后巴别塔时代,一定要确定它的体裁,才能去做批评,其实不是这样的。我相信阿特伍德写的时候,只是把她当时感受到的事物,用她当时认为的最好方式表现出来而已。

《好骨头》

作者:(加)玛格丽特·阿特伍德

译者:包慧怡

版本:上海译文出版社 2009年10月

写诗是洁净自己、为生活提纯的方式

新京报:“编织材料”的文学评论者,和天才、灵感驱动下的创作者,这两种身份的转变是怎样发生的?

包慧怡:早期我写诗,希望发出自己独一无二的声音,认为原创性、天才、经验是最重要的。后来读多了中世纪作家的作品,发现他们是如此坦然地接受自己的位置。就像爱尔兰神学家爱留根纳说的那样:“世界是上帝的手指写成的一本大书。”我们每个人都是为这本书添加的一页,或者是在这一页的基础上发展成另一本书。其实你大部分写作障碍都产生于,你认为自己必须超越前人。随着写诗的推进,我开始将自己看做是手艺人。天才太多了,这个世界并不缺少你的那一份,你能做的,就是将写诗作为洁净自己、为生活提纯的方式,将这个东西保存下去,是比写出所谓天才之作更能带给我快乐的事。

包慧怡自制的手抄本,在一周内完成了两三个中世纪僧人一个月的工作量,图为第一页,内容是拉丁文《诗篇》第一首。

新京报:这个转变的过程痛苦吗?

包慧怡:不会痛苦,我会觉得自己变得更广了。当你明白了这一点,就会对自己和别人有更大的同情,不是居高临下的同情,而是共情(syn + pathos),sympathos这个词的词根。这里面有另外的诗。年少时我不太能欣赏那些平铺直叙写日常生活的诗,这么乏味,也能叫诗吗?现在我觉得其中有同样真实的悲剧在,一株野草、一粒油光闪闪的米饭、一条柏油马路里面也包含着整个宇宙。现在我大概处在一个转型期。我有一种感觉,过几年自己可能会变成一个很不一样的写作人,我会满心期待接下来的变化。

新京报:什么叫不一样的写作人?是指风格上的变化吗?

包慧怡:诗到最高处,诗和人是分不开的。诗的文字是不会说谎的,你的文字很大程度上还是取决于你生活的境界。年轻的时候,人们可以在修辞上呈现一个自己没有达到的人生境界,但进入中年和壮年以后,你打开到什么程度,就能写出什么样的诗。有些诗你写不出来,是因为你没有活开。

新京报:这算是你还继续写诗的一个动力吗?写诗这个行动是如何发生的?

包慧怡:我越来越不认为写诗是纯粹情绪的发泄和满足,现在这个时代,能让自己立刻爽的东西太多了,可能写诗的力度更深,但它需要付出的代价也更多。写诗更多的是试图重新发现并整合世界,试图在问why。现在很多人只是“看到”(see)了世界,但并没有“看见”(perceive)——看见的拉丁文词根是“彻底抓住,全盘把握”(per+capere)——看见并且把握,才是理解世界的过程。在这个过程中,我们在构建我们自己的真相。这不是无中生有的创造,而是尽可能看这个世界如其所是,这恰恰取决于你是什么样的人,这个perceive的过程需要一生的努力。对任何形式的写作,我最看重的,是语言可以在个人对于存在的体认中打开怎样的新维度。

《我坐在火山的最边缘》

作者:包慧怡

版本:河南大学出版社

2016年8月

包慧怡2005—2015年间的诗歌集。

读诗是体认世界很好的方法

新京报:你曾将诗人定义为“语言的提纯者”,复活和提纯语言、将公共语言个人化、将含混的语言精确化,在现代生活中,这件事为什么重要?

包慧怡:因为在今天,我们都能看到语言是以怎样急遽的方式在被磨损和消耗。语言诞生之初是偏重集体和实际诉求的,常常是为了标地界,标家里有多少头牛。在某一个特别神秘的瞬间,原始人开始不为实际需求排列字句,同时说出“花”、“黄昏”和“爱”。换言之,人类偶然开始写第一首诗,第一次将语言从功能性中抽离出来,服务于“我”想要描述的某个情境。语言获得了本体论上的第一次小任性,这是第一步。

第二步是人类从已经建立的公共语言秩序再中抽出一部分,试图表达自己内心深处某种看不见道不明的感受,而不是用约定俗成的语法和句式去描述。

今天我们面临的困境,奥威尔在《政治与英语语言》一文中早就诊断和预言过了,在对宏大叙事的偏爱和对现成短语不假思索的滥用中,我们每个人都参与了让语言落得如此贫乏的过程,不是只有政治家或广告商有责任。

出于懒惰或疲惫,我们默许自己和别人屠杀语言。比如大家都在说“三观”,今天人们在谈论“三观正不正”的时候,到底在说谁的三观?一群人的三观吗?让每个词尽可能精准地在独一无二的语境中表达独一无二的意思,这是诗人的天命。

新京报:在今天,诗人已经不是一种存在方式了,将诗才和生命本身合二为一的人极少。是否可以说:诗歌和诗人的时代在消逝?

包慧怡:在一个更好的世界里,它们理应是合一的。诗人的工作与“创造”同源,“写诗”的古希腊语词根ποίησις(poësis)就是 “制造”的意思。诗人本质上是一个创造者。对诗人的浪漫式想象是比较晚近才发生的,大约在十八十九世纪。浪漫主义当然是人类心灵史上很重要的一场思维革命,但今天许多人往往只理解到它最浅层的东西,比如认为诗人就应该日夜颠倒、有很多怪癖、醉酒、穷酸、居无定所,否则就不叫诗人。

中国历史上很长一段时间内,写诗是士大夫阶层重要的应酬社交方式;上世纪八十年代,诗歌是表达异见的一种可能方式。今天我们不再希求诗歌承担自身之外的意义,这对于诗未必不是一件好事。

读诗当然是好的,虽然诗没有办法使任何事情发生,但可以阻止一些事情发生;它不能改变世界,但可以改变你自己的世界。当你沉浸在诗的审美经验中,读诗是一个很好的自我教育、体认世界的方法。在这一意义上,诗歌和诗人的时代永远不会消失。但这不意味着要人为制造或维持一个“全民读诗”的景观,诗永远会找到真正需要它的人,无论在哪个时代。