一一四十年前农村往事录

“改革开放”至今整整40年了。40年前的中国为什么要在经济领域改弦易辙,重走回头路一一实行生产资料私有化一一实在是因为老路走不下去了。所谓“改革”,在我看来就是“改掉革命的”其实是让人难以活命的那一套;所谓“开放”其实就是“打开国门放进”外面的让人活命的那一套。如此而已,岂有它哉!

占当时中国人口五分之四的八亿农民,是这个社会体制的最大受害者。吊诡的是,他们曾经是这个社会体制得以建成的主力军。中共领导的新民主主义革命打的是马列主义无产阶级革命的旗号,其实无论从方式方法还是具体内容看更像是一次档次较高的农民起义。亿万农民大众的主动或被动参与为中共在大陆的建政立下了汗马功劳。然而,他们播下的是龙种,收获的却是跳蚤。大多为农家子弟出身的中共领导人在掌权之后,将农民大众列为二等公民,使他们在30年的时光中挣扎在温饱线上。改革开放,对他们来说,是一次解放。获得了自由的人们,必然会获得温饱。

值此改革开放40年之际,面对官方喧嚣不止的自我歌功颂德,本人很不以为然。既然党的政策这么好,那为什么拖了30年才实行?难道你1979年实行的这一套在1949年被中国人民强烈反对了?如果1979年毛泽东还活着,你邓小平还能实行这个“好政策”吗?

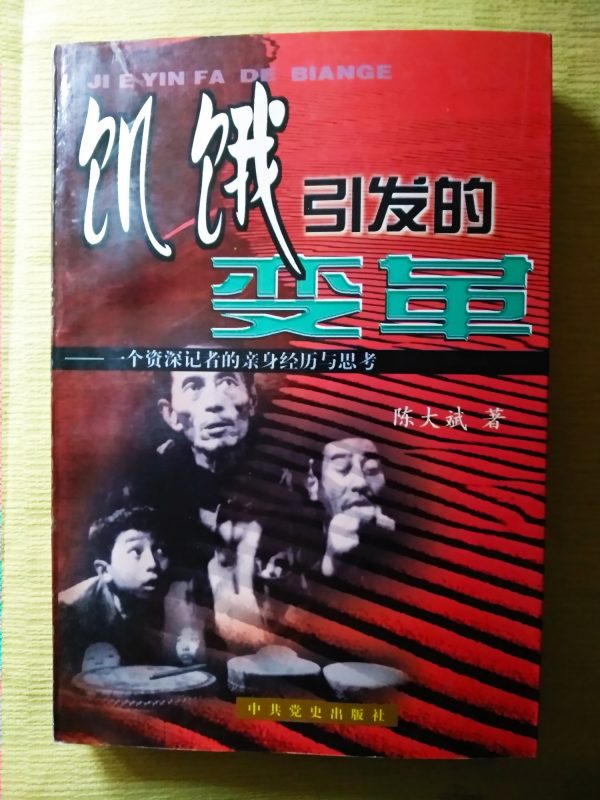

20年前,新华社高级记者、原《了望》周刊总编辑陈大斌先生出版了一本著作:《饥饿引发的变革一一一个资深记者的亲身经历与思考》。内容是中国农村第一阶段改革,即家庭联产承包责任制(简称“包产到户”、“包干到户”或“大包干”)在尖锐复杂的斗争中萌发、兴起、发展,最终取代僵死的“人民公社”体制的过程。由于该书篇幅较长,本人只能着重介绍反映当时中国农民的饥寒交迫状况,以及他们在当时如何冲破公社化的樊篱,走向生产自主、生活自由之路的内容。我认为,走这条路的关键因素不是什么党的领导,而是党在这个方面放弃了“领导”,把农业经营自主权还给了农民。这本书作者也指出:因为中国农村从合作化、公社化以来,20年间多数农民处于贫困饥饿半饥饿状态,农民从吃饱肚子、要活命这一最原始的需求出发,对僵死的人民公社体制进行了义无反顾的冲击,其聪明才智得以最大限度的发挥,最终创造出符合广大农民愿望、符合中国农村实际的农业新体制……

该书还指出:如果向下再问一句,为什么中国农业20多年未走上健康发展的道路?又是什么原因造成亿万农民多年贫困?回答只有一个:“左”的错误指导思想下形成一系列“左”的政策措施。

上述回答虽然是事实,但没有接触实质问题:是谁强制农民接受“左”的政策措施的?农民为什么没有拒绝这种政策的权利?在这个问题上,岂止是中国,整个“社会主义阵营”当年都有令人不堪回首的历史,尤其以苏联、中国这两个龙头老大老二为甚。苏联1929一1931年间强制搞农业集体化,导致1932一1933年发生大饥荒。据苏联政府人口统计数字表明:1926年苏联总人口为1.47亿。年正常增长数约为300万。到1937年人口应该是1.77亿。而官方公布1937年的人口总数为1.7亿,比预计数字少700万。但实际上1937年人口普查结果最高约为1.64亿,比预计数字少了1300万一一这既有因饥荒饿死的,也有在“消灭富农”时死掉的和因出生率降低造成的减员。更为悲催的是龙头老大犯下的大错龙二老又犯了一次:中国农村1958年大搞人民公社化,导致1959一1961年三年大饥荒,非正常死亡人口三千多万。真是青出于蓝而胜于蓝啊!

《饥饿引发的变革》在《引言》中有这么一段话:

中国农民更忘不了十一届三中全会。在今天的农村里,从八十老翁到幼小学童,都知道从三中全会开始的农村改革改变了他们的境遇,把他们从“一大二公三平均”的人民公社的体制下,从饥饿、贫困的苦难中解救出来,获得了“第二次解放”。三中全会第二年,1979年的中秋佳节,在豫东兰考县的一个村庄里,一位饱经沧桑的老农扫净了家院,摆上香案,供上高高一堆月饼水果,带着全家老小,虔诚地跪拜,向朗朗明月,向茫茫苍天祷告。别人问他祷告什么?他说:“我一不敬神,二不祭仙,我只求苍天老爷保佑三中全会的好政策别再变!”

中国农民种地种了至少五千年了,只有在1958年后的20年里是完全受“政策”制约而耕耘劳作的。这就是说,这期间亿万农民以什么方法方式种地,种什么,怎么种,怎么收,怎么分配劳动成果,甚至怎么消费,怎么消遣,都得听从“党的政策”,自己没有生产自主权和生活自由权。更要命的是,在政治权利上农民根本没有表达民意的正常渠道和维护自己利益的社会组织,只能任人摆布。在这种社会环境下,作为二等公民,农民的日子可想而知。这种以马列主义为指导思想的“政策措施”一一农业集体化一一固然是人类历史的“伟大创举”,但却是一个怪胎一一放在世界上任何一个国家,只会产生灾难而不会带来福祉。

《饥饿引发的变革》在《农村和农民还经受得起继续折腾吗(上)》一节中是这样阐述当时的农村情况的:

(十年)浩劫之余的中国农村的实际情况究竟是怎样的呢?

粉碎“四人帮”之后,报纸上广播上常出现这样一句话:由于“四人帮”的疯狂破坏,“我国经济已经到了崩溃的边缘”。而农村经济,除了少数办得好的先进社队外,其余大多数地方集体经济差不多都成了一个空架子,更有不少社队全部动产和不动产加起来抵不上所欠债务。可以说,农村集体经济在许多社队已经不是什么“崩溃的边缘”,而是真正崩溃、破产了。那里的再生产离开国家贷款已无法维持,而生产出的粮食养活不了自己的社员。靠借债度日,外出逃荒讨饭的农民到处可见。确切的数字目前尚没有准确的统计,但在当时,走遍东西南北,城镇乡村,几乎到处都可以看到讨饭的人群。怀抱中的婴儿,年迈的老人,一个个面无血色,衣衫褴褛,看了让人心颤。在安徽凤阳、河南兰考,我听到一些农民诉说自家的苦难。他们说,从公社化到眼前,年年没丢过讨饭碗。他们乞讨的行踪遍及大半个中国,有的是生产队开出介绍信集体外出行乞,有的是大队党支书带队出门。在神州大地上年复一年地行走着一群群饥饿的农民,演出着一个又一个令人心碎的人间悲剧。

1977年11月召开的全国普及大寨县工作座谈会,形成了一个“汇报提纲”一一《普及大寨县工作座谈会讨论的若干问题》,中共中央以1977年49号文件转发了这个“汇报提纲”。

这个“提纲”承认我国农业存在不少问题。……农业生产方面的问题,“汇报提纲”列出四项:

一是速度慢:粮食生产递增率,“三五”计划期间为4.5%,“四五”期间降到3.2%.1956年到1976年,20年间,粮食增长和人口增长平均每年都是2%.也就是说,20年人均粮食没有增长。

二是水平低:所谓水平低就是劳动生产率低,粮食人均占有量低,商品率低这“三‘个低”。具体表现是:1976年粮食平均亩产量502斤,一个劳动力全年生产粮食只有二千斤左右。1976年每人占有粮食614斤,和1956年相同。每个农业人口提供的商品粮只有140斤。

三是不平衡:1970年到1976年粮食生产每年增长2.7%,……

四是不全面:棉花产量已徘徊11年,油料产量停留在1952年的水平,糖料从1973年以来没有增长,林、牧、渔业的发展也都很不适应需要。

……“提纲”中说,“人民公社集体经济不断巩固壮大”,这个结论便与农村实际情况相去甚远。“巩固壮大”的社队是有,但只是极少数。从全国来看,多数社队不是巩固壮大,而是集体经济成了空壳,不少地方社队已经完全破产。……作者在(安徽)嘉山县与当地领导为这个县的集体经济算了一笔账:一是粮食账,从1953年粮食统购统销开始到1978年,25年中农村回销和城镇供应两项,共用去粮食15.4亿斤,而同期向国家交纳、销售粮食14.2亿斤。一个农业大县,几十万农民干了25年,没有贡献反而调进粮食1.2亿斤,这样的集体经济是“巩固壮大”了吗?第二笔是从合作化到1978年底,全县三级所有的固定资产总值只有2503万元,而全县社队欠国家贷款1613万元,1969年以来国家无偿支援850万元,两项相抵,全县社队加起来只有40万元的固定资产,全县农民每人平均不到一元。如果再加上1957年以来发放的各种救济款990万元,全县干了20年,社队集体资产是个负数。所以当有人攻击他们搞包产到户,破坏了集体经济时,当地的人就说,这里还有什么集体经济让我们破坏?要说破坏,20年来的一个个运动早已破坏光了。

凤阳等沿淮各县的情况与嘉山类似,甚至更为严重。……以(山东)菏泽地区为例,从1955年到1977年,购销相抵,净吃国家供应粮达25.638亿斤。同一时期,花国家救济款2.0636亿元,国家无偿投资1.7亿元,免征农业税9688万元,发放农贷7.12亿元,积欠1.3亿元。这在当时是多么惊人的天文数字!搞了20年的集体化,使国家背上沉重的包袱,而广大农民的生活更苦。1977年全地区社员从集体分配的口粮平均每人只有300.9斤,集体分配总值只有34.8元(平均每天不到一分钱),无现金分配的基本核算单位占70%!这一年这里农村统销粮1.43亿斤。广大农民辛劳终年不得温饱,年复一年,每况愈下,农民还有什么干劲可言?对集体还存什么希望?于是,不少地方每天上工“队长沿村叫,社员隔墙瞧”,即使到地里也是“男打扑克女做鞋”,出工不出力。更悲惨的是,每年冬春之际,在陇海、津浦两条铁路线上,成群结队的农民,拖儿带女在凛冽的寒风中扒火车外出逃荒。

从菏泽北上,山东的聊城、德州、惠民,河北的衡水、沧州,再加上河南的原阳、延津、封丘等,几千万人口的广大地区,情况与菏泽差不多。

这是自古以来就称为中原,处于中国腹心地带的农村现状啊!

让我们把目光再移向西部,山西吕梁,陕西延安、榆林,甘肃定西、平凉,宁夏的西(吉)海(原)固(原)等地区,几十个县范围的广大黄土高原地区,更是农村经济凋敝,无数农民在饥饿中挣扎。

三中全会前后,新华社派出的几位记者对这里作了较为深入的调查:1979年农村的人均收入,最高的是山西吕梁地区,为70元;甘肃庆阳地区居第二,为64.86元;延安地区第三,为57.2元,榆林地区第四,为52元;甘肃平凉地区第五,为47.6元;宁夏固原和甘肃定西最低,同为36.8元。

1976年,宁夏固原地区天灾人祸交加,农村每人从集体分得的口粮仅有176斤;1977年是中等年景,人均口粮223斤;1978年是解放以来第二个丰收年,人均口粮也仅为329斤。这表明,无论是丰年、平年、灾年,这里的农民绝大多数不能养活自己。每天能吃到的粮食多则8两,少则4两。有三分之二至五分之四以上的农民,常年挣扎在饥饿线上。

固原地区人民公社三级固定资产不够抵偿债务。据1979年底统计,三级共有固定资产9111.8万元,而30年来国家给这个地区的各种无偿投资达两亿多元,加上所欠贷款及各种救济款总计三亿多元,比固定资产高出两倍多。在这样的地方,集体经济还存在吗?

甘肃定西地区的状况也同固原一样。通渭县,是这个地区第一号“困难户”。1949年,全县粮食总产量是1.642亿斤。30年来,有22年总产量低于1949年。以人均产粮计,1949年人均产粮723斤,1979年仅有327斤。由此看出,人民生活还不如解放前。另据统计,该县1971年至1978年的8年中,农村人均收入超过40元的仅有三年。相当一部分生产队人均口粮只有几十斤,收入仅有几元。这样的集体经济还有什么前景?

以上材料很不完备,但从这里完全可以看出,20多年的“极左”已经把中国农村折腾得够惨了。全国大多数农村社队集体经济已经破产,它急需休养生息,再也经受不住任何折腾了。

“汇报提纲”对农村形势的估计还有另外一个问题值得重视,这就是见物不见人。四个问题中根本没有谈到农民的生活状况和生产积极性如何。人是生产力中最重要、最活跃的因素,人的生活状况决定着他们生产积极性的高低,这直接关系到农业生产的发展。所以,农民的状况如何,应当是估计农村形势的一个重要标准。

应当承认,上述报道虽然出自官方媒体,还是客观真实的。只是它将问题的根源归咎于“极左”,这是又对又不对的一种说法。说它对,是因为当局的重大决策、法规确有温和(右)和严酷(左)之分;说它不对,是因为它模糊了这个问题的实质在于极权体制的作祟。只要这个社会处于极权专制统治,无论是“左”一点还是“右”一点,民众都是刀俎上的鱼肉,任人宰割是必然的命运。如今,50岁以上的人特别是当年生活在农村的,对当时的生活状况或多或少都有所感受。扪心自问,我们那时大多数人的生活真的如毛粉所称是幸福生活吗?

(未完待续)

荀路2018.12.21