冯克利,山东大学博士生导师,中国政治翻译界领军人物,译有《乌合之众》、《哈耶克文集》、《邓小平时代》等;著有《尤利西斯的自缚:政治思想笔记》、《虽败犹荣的先知》。

大革命为何总是发生在压迫改善的时候?追求平等的革命,为何总是走向平等的额奴役?推荐冯克利老师的一篇文章,供您参考。ps:如喜欢冯克利的文章,欢迎点击任一图片,带您进入冯克利的思想世界。

惧怕革命的心理已经使《旧制度与大革命》俨然成为显学,隐藏在它背后的保守主义旗帜却不能幡然张开,这大概是当代中国面临的最大窘境。曾在革命路上狂奔的人似已明白应当与敌人和解,却发现自己难以卸下盔甲。因为那关系到它的道统,还因为无论它的一些对手或同志,仍在逼它兑现革命的诺言。好战的意识形态并不因其虚妄而丧失效力,就看你对它如何解读了。

在这个革命后的时代,托克维尔采取了务实的态度。他不认同革命所塑造的环境,但他尽力在里边工作,为的是避免它的极端情绪再次发作。在《旧制度与大革命》中,他对自己国家的命运一唱三叹,似乎是将民主和平等的大趋势视为上帝降给法国贵族的惩罚。他们作为贵族忘记了自己的荣誉所系,弃高贵职责于不顾,头脑貌似开明,一味放纵观念,却只为追求虚名。世道随人心而变,贵者既自贱,他们也只好面对平等的革命诉求。

托克维尔还希望解释,那场大革命何以会在压迫状态已大为改善的时候发生?这被时人称为“托克维尔定律”。尽管它怎么看也不像一条“定律”,却最易牵动权威不稳者的心,也不难获得那些不愿再折腾的人的认可。于是托克维尔引起了巨大的共鸣。

他在《回忆录》中还有一个表示,假如平等和民主的精神导致了社会主义,结果将是集权的绝对专制,平等将变为伪装起来的奴役。这倒更像是一条定律,今天却不太被人提起。

托克维尔的《旧制度与大革命》之外,如果再列出一本讲法国革命的名著,大概非柏克的《法国革命论》莫属。托克维尔在书中曾三番五次引用柏克,但对他评价并不高。

在托克维尔看来,柏克是带着英国的有色眼镜来观察法国的,而他所研究的那个真实的法国,早已被旧制度的种种政治文化因素逼上了另一条道路。但至少在两件事上,柏克与托克维尔是无分轩轾的。

托克维尔定律:革命总是发生在压迫较放松的时候

托克维尔不但预言民主的大趋势不可抵挡,而且看到中了其中的隐忧。柏克则准确预见到了雅各宾专政的发生,甚至连后来的拿破仑上台也猜了个正准。作为生性保守的人,他们似乎都有先见之明,但能前瞻却无力预后的人,一般是没有说服力的。历史一旦被新观念带入危险地段,他们只擅长踩刹车,却不太会开车,所以社会动员能力极差。保守者坚称不可轻言废旧制,而在新观念激荡人心的时代,人们受变革的焦虑所牵动,多认为社会上的麻烦和弊病,率由当轴造成,于是他们脱不了为当轴说话的嫌疑。

今人多认为是托克维尔最早提出了“多数暴政”的概念。然而柏克先于托克维尔六十年就说过,法国的民主制“正在沿着一条笔直的道路,迅速变成有害而不光彩的寡头政治”。在柏克看来,绝对的民主制就像它所反对的绝对君主制一样,都不能算作合法的政府形式:“每当民主政体出现严重分歧,而且这种分歧往往必定出现,这时公民中的多数便能够对少数施加最残暴的压迫;这种对少数的压迫会扩大到远为更多的人的身上,而且几乎比我们所畏惧的单一王权统治残暴得多。”

柏克的另一个远见,是他从法国革命中看到了无序的民主将有另一种现象与之相伴,这大概也是对现代军阀政治的最早阐述了:“某个讨人喜欢的将军,精于安抚兵卒之术,掌握统兵作战的真诀,将会把所有人的目光吸引到自己身上。大军将基于人格原因服从他的调遣。在这种状态下,也没有确保军队服从的其他方式。但是就在这样的事情发生的一刻,那个实际握有兵权的人就成了你们的主子,你们国民议会的主子,你们整个共和国的主子。”柏克去世两年后拿破仑就任第一执政。这成为史上极为少见的准确预言之一。

托克维尔说,文人在18世纪中叶占据了前所未有的地位,他们之间或有分歧,但在一件事上却有着高度的一致性:应当用十分简单而基本的、从理性和自然法中汲取的法则,勾画出重建世界的崭新草图。这些人远离实际生活,因此从不知对自己的热忱有所节制。

更为麻烦的是,在王权绝对专制之下,普通人也没有问政的权利,毫无政治操作的经验。他们不知事务需要有一定的规矩,以作为“纯理论”的过滤层,因此对文人言听计从。

文人并不参与政治,却享有议论政治的自由,本应作为沟通社会与国家之中坚的贵族和资产阶级也长期被排除在公共生活之外,而掌控国家的人却毫无先见之明。他们在自己的职责内精明强干,在把握社会的思想趋势上却和民众一样一窍不通。

此时革命一起,引导着它的精神便只有“评论治国的抽象著作”了。它醉心于普遍的理论、完整的立法体系和精确对称的法律,而对眼前的现实充满了蔑视。在这种著作的影响下,人们只想按某个统一的方案彻底改革政治结构,完全没有在枝节上修补的愿望。从上至下似乎没有人想到,在作家可以引为美德的东西,对于政治却有可能是罪恶。优美的著作导致了政治灾难,这就是托克维尔所谓的“文学政治”,也是柏克在六十年前所讨论的“文人政治”,其尖刻丝毫不亚于托克维尔。

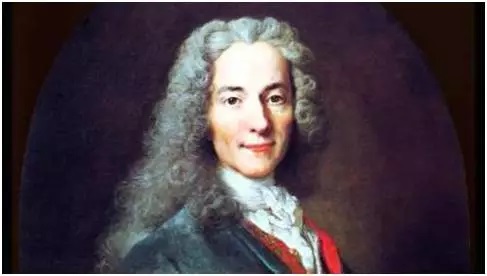

托克维尔认为,伏尔泰等人的“理性主义”是大革命的暴力根源

柏克早就看到,法国的文人们对他们的新观念实在是太自信了,一种事物只要是旧的,就有足够的理由将它毁掉。这个“文人阴谋集团”在匡正时弊上极为热情,使他们的思想又产生了一个与对手一样的特点。就像过去那些虔诚的布道者一样,他们沉醉于虚幻的劝人改宗的精神,执着于迫害异己。这种狭隘的、排他性的精神有害于文学和品味,不亚于它有害于道德。这些“无神论的教士们”比他们的对手还要偏执,以僧侣的精神来抨击僧侣。他们为了取胜,甚至可以将阴谋诡计来补充论据与才智的欠缺,不惜以任何方式诽谤和压制不肯与他们同党的人。

托克维尔和柏克两人所讨论的事情,是一种一直延续到今天的现象,我们一般把它称为“意识形态时代。”意识形态的威力来自于它具有理性的连贯性,给人以貌似“真理”的感觉。在一个世俗化的时代,人们对天命或神意不再相信,为求身心的安顿,便借用了两种截然不同的方式,一为理性,它往往是反历史的,一为历史,它常常抵制理性的过度入侵。这是用来重建现代观念体系的两件强大武器。

前者在解释自然界方面显示出巨大的威力,于是有人便想把它移用于解释人间万象。在精神上和社会上处于无家可归境地的现代人,被这种看似能够让自己摆脱困境的意识形态所吸引,也就不足为怪了。它能重建令人惬意的确定性,使我们为自己找回归属感。然而,要把无数无序而偶然事件变为可以控制或至少可以解释的形态,对社会世界而言却比自然世界困难得多。

于是就有了一种近代以来在许多国家反复出现的现象。如果说意识形态时代的政治有什么特点的话,它的特点之一便是思想与实践之间的断裂。一些人主管现实政治;另一些人为社会提供政治理想。这两种人往往势同水火,一方“德薄而位尊”,另一方则“力小而任重”,于是社会被撕裂为对立的两极。

托克维尔和柏克当年真正的矛头所向,并不是文人,而是这种现象。回顾历史,他们被人冷落了多时,是因为世俗化的意识形态长久以来被视为社会和政治理想的唯一供应商。现在他们又得到人们——也包括不少文人——的青睐,不光是出于维稳这一守成的功利目的,而是因为有越来越多人发现,意识形态其实助长了思想的堕落和野蛮化,它让我们认识到自己屈辱的现状,却将我们引向理想的陷阱,为现代文明留下了众多最令人憎恶的印记。

汉尊2 2017-03-12