——以第二届“星星”美展的运作过程为中心

2007年11月3日,北京尤伦斯当代艺术中心举行开幕展“八五新潮——中国第一次当代艺术运动”,这次展览是当代艺术史上重要的“八五新潮”的回顾展;仅仅半个月后的11月18日,“原点——星星画会回顾展”在北京今日美术馆开始展出。无论从展览的题名看,还是事后对一些当事人的访谈看[ “星星美展”的发起人之一黄锐这样评论“八五新潮”回顾展:“每个人都想把历史改了,改到自己名下,每个时间段都会有人把历史替换掉。”参见杨瑞春:《1979“星星画展”回顾——寻找中国当代艺术的“原点”》,载《南方周末》2007年11月21日。],“八五新潮”和“星星画会”的这两个回顾展争夺当代艺术史“第一次”或“原点”的意味都十分明显;争夺的焦点集中于对作品主题的阐释、对作品风格与西方现代艺术的关系的理解、对“文革”后先锋文艺与体制关系的判断等问题上。这和学术界对这两个先锋艺术运动的研究角度非常相像。[ 后者经常以参展的艺术品和艺术家作为阐释对象,同时援引艺术家的回忆为佐证。请参见Richard E. Strassberg编《我不想和塞尚玩牌及其它:中国80年代“新浪潮”和“先锋艺术”作品精选(I Don’t Want to Play Cards with Cezanne and Other Works: Selections From the Chinese “New Wave” and “Avant-garde” of the Eighties)》(Pacific Asia Museum, 1991年)、霍少霞著《星星艺术家:中国当代艺术的先锋(1979-2000)》(戴穗华译,台北艺术家出版社2007年)、巫鸿著《废墟的故事:中国美术和视觉文化的“在场”与“缺席”》(肖铁译,上海人民出版社2012年)。]笔者认为,对于像“星星美展”和“八五新潮”这些在“文革”后出现的民间自发性艺术活动来说,一般意义上的艺术批评或展览研究的角度和方法很难充分揭示其在开拓话语空间方面所起到的不可替代的作用;而这种作用是它们对于当代艺术史乃至当代社会进程的最大贡献所在。

笔者在研究当代文学史上的重要同人刊物《今天》(1978-1980)时,找到一份第二届“星星” 美展说明书的残页,以及印售这份说明书时的收支明细;收支明细显示的时间从1980年8月20日到9月7日,和第二届“星星”美展的展出时间吻合。资料提供人是《今天》的编委鄂复明先生。[ 这份收支明细的原件现存于香港城市大学邵逸夫图书馆“《今天》暨中国当代诗歌资料特藏”。]这些资料非常珍贵,它们将研究的方向从“星星”美展的艺术品转到了美展的周边、展览的过程和展览现场的观众。本文尝试借助这些资料重新讨论从“文革”到“改革”的转折期先锋文艺的生成语境,当时的先锋文学/艺术、体制内/外关系,以及除艺术家之外的其它先锋文艺参与者(志愿者和观众)的作用等等问题,并以真实具体的动态数据来呈现当时先锋文艺运动的公共性。从这个角度说,本文要提出和分析的这些重要史料可看作展览进程的另类记录。

一、“一次对世界的掘进”: 个人/团体与文学/艺术的联合

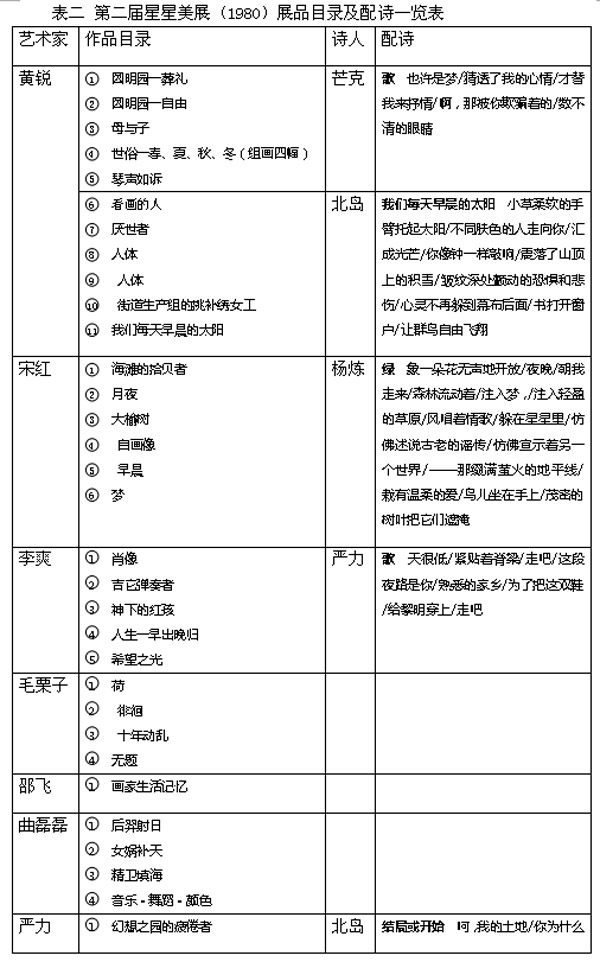

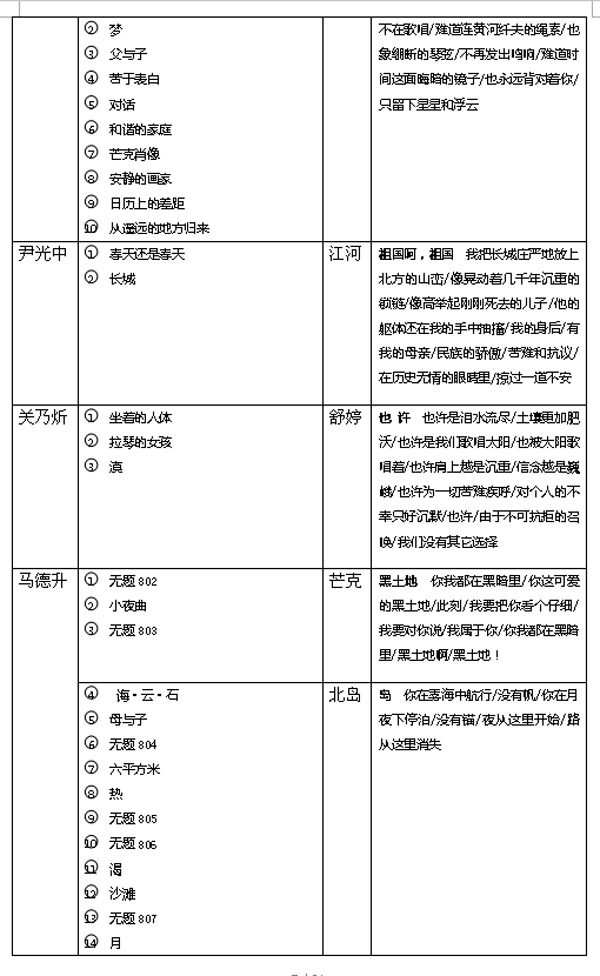

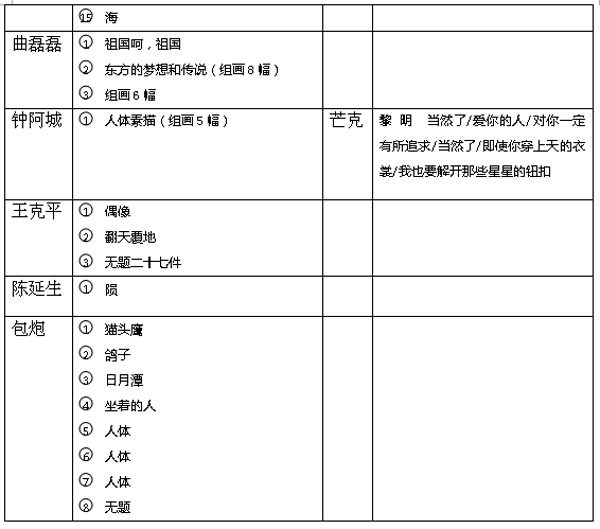

第二届“星星 ”美展说明书共10页,由三部分组成:展览前言、艺术作品目录以及艺术作品配诗。艺术作品的作者都是“星星”画会的艺术家,诗歌作者则全部是《今天》的诗人。题画诗是中国文人画的传统,为油画类作品配诗却不多见,“在当时也是一个创举” [ 田志凌:《“星星”撼动了当时的社会——黄锐访谈》,载《南方都市报》2008年5月18日。],但对当时“星星美展”的艺术家来说,这是最自然不过的事。

《今天》主编北岛曾说:“《今天》不光是一个文学运动,实际上它还包括摄影和美术,我们当时的‘四月影会’,就是一个民间摄影团体。另外在《今天》中,后来派生出来一个组织,就是‘星星美展’。”[ 刘洪彬整理:《北岛访谈录》,收入廖亦武编《沉沦的圣殿》,新疆青少年出版社1999年版,第336页。]北岛用“派生”来解释《今天》与“星星”之间的关联,并不为过。不只是美展的发起人黄锐(另一位是马德升)同时也是《今天》的发起人(其余两位是北岛和芒克),两次“星星”画展得以顺利进行很大程度上也有赖于已经形成的《今天》团体。

在“星星”画会出现之前,《今天》已经成为一个较为稳固的、具有一定社会资源和影响力的独立团体。据当事人回忆,当时围绕着《今天》大约有三十多位作家、艺术家和固定的志愿者,加上临时帮忙的外围人员可达100多人。在当时,团体行动的风险不比个人行动的风险小,因为极易被定性为“团伙”遭到更大的惩罚,但团体行动的益处也是非常明显的。

首先是拥有不同资源的成员聚合成团体后,可以产生远远超过单个成员的能量。《今天》从创刊到停刊的两年时间里,表现出强大的团体力量:出版了刊物9期、资料3期、丛书4本,组织策划大型活动3次,小型文学沙龙每月都有,完成了刊物的筹划、稿件的编写、材料的采购和日常运转中的编辑、组织、印刷、发行、财务管理等等大量工作。个人的联合也让不同才智的人实现资源的分享与相互的激发。《今天》上发表的诗歌与小说自不必说,艺术家则为《今天》带来了醒目的封面,无论是张贴时的观众、零售时的顾客还是分散在全国各地的订户,《今天》的蓝色封面都是他们津津乐道的话题。封面的设计者即“星星”的发起人黄锐。除黄锐外,马德升、钟阿城、王克平、艾未未、曲磊磊、李永存、严力等“星星”主将都有作品——特别是在当时的同人刊物中鲜见的也极有特色的插图——在《今天》发表,大大地丰富了这份“综合性文艺双月刊”[ “启事”,载《今天》第二期,1979年2月。另外,这些人也为《今天》的印售和别的事务付出了很多努力。比如马德升,他不是《今天》编辑部的成员,但印创刊号时“马德升也参加了,因为有他的画。他对自己作品的印刷质量要求很严。马那时是个很谦虚、踏实的人,瘸着一条腿,让他别来,他坚持每天拄着双拐来,在雪地上不知摔了多少跟头”。唐晓渡:《芒克访谈录》,收入廖亦武编《沉沦的圣殿》,第343-344页。]的表达方式。

与个人的联合相似,团体的联合则可以实现内部要素的有效流动和对外行动的相互支撑。《今天》的“助展”是“星星”画展的必要条件之一。美展的筹划就在时为《今天》编辑部的北京市东城区东四14条76号进行,而美展中所需要的搬运、秩序维护和宣传等工作均由已经运作相对熟练的《今天》团体来辅助完成;《今天》还在刊物第六期专设了首届“星星”美展专栏;下文要专门讨论的第二届“星星”美展说明书的印售全都由《今天》负责,在展出的十五天里,《今天》全员上阵,一边印刷一边出售。[ 北岛售卖说明书的情形参见附录三,后文还将讨论印售的详情。]说明书上的配画诗更是出动了《今天》作者群的核心成员。配诗有助于提升画展的知名度——当时的《今天》已是具有全国影响力的同人刊物,其作者北岛、舒婷等也因在《诗刊》上发表作品而颇具诗名。可以说,艺术家与民众联合而成的同人刊物,使得当时不能完全见容于“体制内”发表平台的社会判断和艺术想象得以可见,而文学与艺术的联合则使其可见性大为增加。

此外,在面对强势的社会管理时,团体的联合能形成相互声援、策应的共同体。虽然和严格意义的团体相比,当时的不少团体都相对松散,但相对于个体或单个团体的争取,团体的联合有助于增强行动效果,能向行动对象施加更大的压力。这一点,在第一届“星星”美展被取缔后抗争的过程中表现得尤为明显,当时发表的文告、组织的游行都是由多个团体联合署名和参与。特别是在组织游行时,“星星”的艺术家并不积极,包括画展发起人黄锐[ “当时开会是民刊的人主持的,‘星星’的人参加讨论的就七个人,其他人没来。最后表决的时候,只有我和马德升、曲磊磊等五个人。表决的结果,‘星星’的人只有我一个人持反对意见。……游行的时候主要是民刊的人,星星的不多。”见田志凌:《“星星”撼动了当时的社会——黄锐访谈》,载《南方都市报》2008年5月18日。]。当时的其它民间团体起了很大的作用,《今天》的很多工作人员都是游行的主力。而在这一过程中,部分星星艺术家(如黄锐)在不同意游行的情况下又决定参与,表现出的正是托克维尔所谓的成员对在团体中个人利益的“正确理解”[ 托克维尔:《论美国的民主·下卷》,董果良译,商务印书馆1988年版,第653页。],是在团体和成员均有相当独立性的条件下作出的决断。

和它在美展展出的作品一样,“星星”画会和当时的其它先锋文艺团体,无论行动上还是相互阐释、相互支援的方式上,在当时都是“一种新的角度,一种新的选择”,是在个人的联合、团体的联合以及文学与艺术的联合的基础上进行的“一次对世界的掘进”,也是一次富有自主性的整体“掘进”。[ 第二届“星星”美展·展览前言,收入《星星十年》,香港汉雅轩1989年版,第8页。]

二、“一种有利于艺术发展的组织形式”:体制内/外的呼应

正是借助于团体的力量,《今天》进入了当时的公共文化领域并取得了极大的成功,这种成功甚至激起了有益的竞争。据说,艺术家们组织“星星”美展的直接动机是与《今天》举办的“诗歌朗诵演唱会”的争胜:

朗诵会回来,我筋疲力尽,觉得有一种失落感。因为诗人们出了风头,可是画了这个蓝色封面的永远停留在封面上,看不到艺术家的存在。后来我就去找了马德升,说要做展览。我们就找了曲磊磊、王克平、严力,还有李爽啊很多人。[ 黄锐:《黄锐自述》,载《南方都市报》2006年11月13日。]

黄锐在这里提到的是“星星”诞生的具体情景。和《今天》一样,当时这类民间独立的文艺活动都出现于“文革”后的特殊语境。学界对这一语境的重构,多围绕当时的西单“民主墙”,这种思路也在很多当事人的回忆中得到验证。本文则要提出另一条之前被轻视的线索——和“星星”与《今天》都有关联的“新春画展”。

1978年,北京部分油画家自发组织了“春潮画会”(后改名“北京油画研究会”)。1978年2月,该会在中山公园举行了“新春风景静物画展”。参展作品自主选送,展览亦由民间自行组织。画展在当时引起极大的轰动:一方面是因为展览的内容,据说“展览中所展示的学院派、印象派、表现派、野兽派的作品,纷纷扬扬,仿佛非洲的植物园”[ 夏朴:《采一束鲜花献给春天——评中山公园<新春画展>》,载《今天》第2期,1979年2月。其中比较引人注目的是刘海粟的油画《秋》,他还为这幅油画题写了配了一首诗:“诗情画意两无心,苍松红叶意自深。兴到图成秋思远,人间又道是高更。”刘海粟:“秋”,收入《新春画辑》,人民美术出版社1979年版,第1幅。];另一方面则是由于艺术家江丰为展览写的前言。“这份内容、言辞都大不同以往” [ 陈丹青:《江丰老师二、三事》,见http://www.douban.com/group/topic/9679935,2014-8-22 11:33:04。]的前言提议画家可以自由组成画会并展出:

参加展览会的作者(包括已去世的),有老一辈画家和中年青年画家,共四十多人。这批自由结合起来的画家的展品,大家协商不设审查制度,是为了更好地加强画家个人对社会对人民的政治责任感。

这个展览会定名为“新春”。画家们正在热烈地讨论酝酿,可将这样展览方式固定下来,甚至可以自由组成“画会”,计划每年举行一次或数次各种题材作品的展览会。[ 江丰:《江丰为北京“新春风景静物画展”所写的<前言>》,载《读书》1979年第1期。]

作为延安时期的鲁迅艺术学院美术部主任、陕甘宁边区美术界抗敌协会主席,江丰在建国后长期担任美术界的组织领导工作:1949年当选中华全国美术工作者协会副主席,在“文革”前曾任中国美术家协会副主席和中央美术学院副院长;这次画展后一年多,江丰开始任中国美术家协会主席和中央美术学院院长——在此之前,“有一阵子盛传江丰要出来工作了”[ 陈丹青:《江丰老师二、三事》,见http://www.douban.com/group/topic/9679935,,2014-8-22 11:33:04。]。在这则前言中,江丰特别提到了“自由结社”,并对民间自行组织画会的好处进行了阐述:

这个做法很好,自由结社是在我国宪法上明文规定赋予人民的合法权利而且画会是一种有利于艺术发展的组织形式:一、繁荣创作;二、促进艺术作品的风格、体裁和题材的多样化;三、可以起鼓励画家们在艺术上互相学习、互相竞赛、互相提高的作用;四、有更多的机会把艺术作品拿到群众中去,接受群众的评论;五、还可以标价出售,以解决画店不收,宾馆不挂油画这种不符合百花齐放的方针的作法,而造成画家再生产的经济困难问题;六、这种展览将来还可以逐步达到,经费自筹,无须政府补助。对发展艺术创作有这么多好处的‘画会’的这种组织形式,应该大力提倡,办的越多越好。这一定会得到社会各界人士的赞助和支持。[ 江丰:《江丰为北京“新春风景静物画展”所写的<前言>》,载《读书》1979年第1期。]

在这里,艺术家自办画展以及独立组织画会的构想已经相当完整。江丰的说法虽非官方正式表态,但具有相当的权威性。这则前言“不胫而走,很快被传抄到各地” [ 陈丹青:《江丰老师二、三事》,见http://www.douban.com/group/topic/9679935,,2014-8-22 11:33:04。1979年4月《读书》创刊号以《江丰为北京“新春风景静物画展”所写的<前言>》为题刊发了前言全文,该期《读书》在当时影响力很大,特别是同期发表的李洪林的《读书无禁区》一文引起了一些风波。]。《今天》的创始人——或者说“星星”的发起人——黄锐在《今天》第二期专门就“新春”画展撰写了文章。文中大幅引用了江丰“前言”的全文,并作出如下回应:

组织画会是很好的建议。为了促进艺术水平提高,应该同时开辟画室,画室可以发挥优秀艺术家较大的作用,教学之间也会有较紧密和较诚挚的关系。画室和画会,本着自负盈亏的原则,可以承包各种美术项目,向人民提供丰富的美术作品,应用美术设计,它们一定会繁荣我国的艺术局面,为社会主义现代化作出贡献。[ 夏朴:《采一束鲜花献给春天——评中山公园<新春画展>》,载《今天》第2期,1979年2月。]

现在一些“星星”的当事人提到“新春”画展时多强调其参与者以“教授、画师”、“老的画家”居多,作品以风景静物、“油画为主”等,使其与后来的先锋文艺的关联显得非常模糊。但将1978年2月“新春”画展的前言、“星星”美展发起人的态度、1979年和1980年两届“星星”画展说明书的前言放在一起比照,会发现一条明晰但又充满抗争和波折的先锋文艺生成之路。这条路尽管有偶然性,但它是艺术家和志愿者积极行动的结果,也是对“体制内”建议和实践的响应——尽管并不完全与“建议”一致,但这恰恰是先锋艺术独立性和创造性的展现。

三、“一年很快地融入历史”:公共文化的行动者

接下来重读第二届“星星”美展说明书的“前言”会有很多新的体会。和历史上先锋文艺运动的各种充满叛逆色彩的宣言相比,“前言”中有一句话格外惹人注目:“我们决不会同自己的先辈决裂。”语气决绝,表达的却是示好的意思。有这样的表示,和这届“星星”美展进入中国美术馆展出大有关系:这是一种承诺,即自己不会像当时人们心目中的西方现代艺术家那样“反传统”。“星星”的表态与之前之后发生的很多事情有关联:1980年初夏,“星星”画会在北京美术家协会登记注册;第二届“星星”美展之后画会核心成员成为北京美术家协会会员等等。用一些人后来的说法,即“星星”美展到第二届已经“进入体制”[ 诗人朱朱认为:“对于他们来说,中国美术馆既是一座有待摧毁的巴士底监狱,又是一座梦想中的殿堂。”见杨瑞春《1979“星星画展”回顾——寻找中国当代艺术的“原点”》,载《南方周末》2007年11月21日。]。

但是,如果不从“体制内/外”这样的角度来思考问题,单看这届美展从发起到作品征集、布展、展览的全部过程,会发现这届美展全由“星星”的艺术家和他们的朋友一起完成。从这一点,完全可以将之看作具有独立性的先锋文艺运动的一部分——这种独立性并不全取决于“体制内/外”这样的分疏。即便是从美展与体制的关联看,无论是第一届的“星星”美展还是第二届,本身就是当时国家意识形态领域富有正面意涵的“思想解放”运动的一部分——和上述“新春画展”及江丰的“建议”一样;不同的是“星星”的艺术家带来的是更具自主性的艺术实践,同时他们对“解放”限度的理解也有差异。这里的自主和差异,既是他们与体制的一部分合作的基础,也是最终与体制格格不入的原因。

这句话和“前言”的另一句显眼的话对应:“我们不再是孩子了”。必须得说,从当时参展艺术家的年龄看——大部分在三十岁上下,这句话略带矫情。但这里的“孩子”,实际上对应的是意识形态领域的某种设定——这群人尚未完全被体制接纳,是需要“引导”的艺术爱好者[ 即便被接纳,按照体制安排,他们要渡过较长的“青年艺术家”阶段,在有足够资历后最终成为“艺术家”。这种体制设定的“成长”过程在整个文艺领域大致类似,比如一位诗人的成长阶段大致包括:诗歌爱好者,业余作者,青年诗人,诗人等。这些阶段的区分和年龄相关,同时也是资历积累的结果。对于体制来说,处于“成长”过程中的艺术家是不“成熟”的,容易犯各种各样的错误,并有误入歧途的危险,因此他们需要来自组织和前辈从思想、艺术和生活诸方面的“关怀”和“引导”。]。“不再是孩子了”实际上是和这种设定进行在温和地争取。因此,“前言”也明白地指出:“我们要用新的,更加成熟的语言和世界对话。艺术本身就是一种标志,标明作者有能力抓住美在宇宙中无数反映的一刻”;“正如我们从先辈那儿继承下来的,我们有辨认生活的能力,及勇于探索的精神。我们在新的土地上扬鞭耕耘。未来必定是我们的。”[“前言”,第二届“星星”美展,1980年8月20日,北京中国美术馆展厅。]

“星星”艺术家姿态上的调整还可以从一年前画展发起人黄锐在《今天》发表的一篇评论的比较中感受出来。当时“星星”画展还没有出现,但如前所述,大部分参加展览的艺术家已经集结在《今天》的周围,黄锐的评论可算作“星星”艺术家先前的态度。他评论的是1978年3月10日到4月9日在中国美术馆举行的“法国十九世纪农村风景画展览”。这次展览共“展出原作86幅,包括法国十九世纪巴比松派、学院派、早期印象派、野兽派等四个绘画流派的著名画家的作品”[ 中国美术馆:《法国十九世纪农村风景画展览·有关作品和作者的说明》,中国美术馆1978年3月。]。在对画展上展示的法国画作进行精彩的评点之后,夏朴(黄锐在《今天》上的笔名)笔锋一转:

而过去的十年中,一些艺术家并没有这样做。他们既不热爱艺术,也不热爱自然,更不热爱人民。他们只是热爱上层的位置和温饱,而拒绝以一种平易近人的态度理解社会和自然界。现在,面对一个世纪前的法国作品,他们是否自觉形秽呢?他们的失败,不仅仅是技法的贫弱,更主要的是灵魂的苍白。[ 夏朴:《大自然的歌声——评“法国十九世纪农村风景画展”及其它》,载《今天》第一期,1978年12月,第38-39页。]

需要提请注意的是,这段话批评的不是当时(1978年底)报章上常见的“文革”十年,而是包括了“文革”后两年的“过去的十年”,也就是批评也指向当时的艺术家。紧接着这段辛辣文字的,是对体制更为直接的的抨击:

现在画界已有了很大变化,但仍不够深刻。一些思想陈旧却‘颇有名望’的大师们主导着学院和美展的入选命运,有意无意地扼杀了一批生气勃勃的作品。但这种情况必不长久,当大胆和首创属于新人的时候,当老一代已经不可能在当年的‘青春’上更进一步、而仅仅赋予艺术以知识和经验的时候,一代独立自主、自由而开放的、体现现代灵魂的艺术家必将应运而生,它从传统的专制下解放出来,必将会为瑰丽的大自然贡献力量。那么,让我们等待着这一时刻,迎接这一时刻,为它们保留最真挚、最热烈的欢呼吧!”[ 夏朴:《大自然的歌声——评“法国十九世纪农村风景画展”及其它》,载《今天》第一期,1978年12月,第38-39页。1979年10月7日《今天》重印第一期的时候对这段文字进行了修改,这里引用的是1978年12月23日最初发表的版本。]

从这里对前辈艺术家的激烈批评[ 与黄锐当时对美术“大师们”的批评类似,该期《今天》创刊号“致读者”表达的也是新一代与“老一代作家们”的“断裂”:“过去,老一代作家们曾以血和笔写下了不少优秀的作品,在我国‘五•四’以来的文学史上立下了功勋。但是,在今天,作为一代人来讲,他们落伍了。而反映新时代精神的艰巨任务,已经落在我们这代人的肩上。“北岛(执笔):“致读者”,载《今天》第一期,1978年12月。]转为第二届美展“前言”里的“我们决不会同自己的先辈决裂”,当然是一种妥协,但这种妥协首先是以体制被动和主动的示好——部分开放美术刊物、美术馆、美术家协会和国家媒体[ 《人民日报》为两届“星星”美展都刊登过广告,一次在1979年11月24日,一次是1980年8月16日;有不少观众是闻讯而来。]——为前提的,另一个并行不悖的前提是在前言里持续强调他们的独立性——“我们有辨认生活的能力”。所以,这里的妥协可以看成一种不刻意刺激反对者的抗争智慧,用这则“前言”中的另一句话说即“我们要用新的,更加成熟的语言和世界对话”。

尽管从《今天》第一期到第二届“星星”美展出现过很多政治上的波动,但总体上看,至少在这一时期内良性的公共文化正在形成。这种公共文化既有作家和艺术家的相互促发和互为声援,也有穿梭在文学刊物和艺术展览之间的志愿者们完全自愿且不计名利的辛勤劳作,还有以购买刊物、参加展览等方式接受、传播、呼应和批评他们的读者与观众,还应该包括如江丰、刘讯[ 刘讯多次协调“星星”与体制的关系,并安排“星星”在画舫斋展出;江丰在第一届“星星”美展在中国美术馆东侧街头公园举行时,就到场观看,并当场表示支持:“露天美展这个形式很好嘛,美术馆里可以展,美术馆外也可以展;美术学院里可以出艺术家,美术学院外也可以出艺术家。”江丰还当场“责令秘书通知美术馆馆长”允许“星星”将展品晚上存放于美术馆。第二届“星星”美展是江丰同意在中国美术馆展出的,并以“个人建议”方式亲自审查了展品,展出时艺术家们并没有接受他的“建议”。黄锐甚至说:“没有刘迅和江丰,就不会有‘星星画展’。” 见田志凌:《“星星”撼动了当时的社会——黄锐访谈》,载《南方都市报》2008年5月18日。]这样的身处“体制内”的开明的艺术管理者、连续两届为“星星”美展刊登广告的《人民日报》以及曾组织发表过“星星”美展作品、评论的《美术》编辑栗宪庭和刚刚在《新观察》就职的编辑北岛。无论是体制内的“解放”还是体制外的“探索”,都应以公共责任的积极担当视之。对于如何看待“体制内/体制外”、历史与当下之类问题,第一届“星星”美展的“前言”里的自我期许表达得更为贴切,也更具行动性:“岁月向我们迎来,没有什么神奇的预示指导我们的行动,这正是生活对我们提出的挑战。我们不能把时间从这里隔断,过去的阴影和未来的光明交叠在一起,构成我们今天多重的生活状态。坚定地活下去,并且记住每一个教训,这是我们的责任。”[ “前言”,第一届“星星”美展,1979年9月27日,北京中国美术馆东侧街头公园。]

艺术史研究者看到了从第一届“星星”美展的抗争到第二届的“进入体制”,却没有注意到在这一过程中艺术家们对独立性的坚持和体制的有限调整,,更没有看到从第一届“前言”里的自我期许到了第二届成了从艺术家到管理者达成的有限而宝贵的共识。第二届美展“前言”开篇首句很庄重地宣布“一年很快地融进历史”,或许就是艺术家们在和第一届美展对比时明显感受到了亲身推进的某种值得记取的变化。这种变化显然不只是一年来艺术上的进步,更多的应是文艺体制的调整与公共文化的向好,使得他们顿然有了见证历史步伐和参与历史书写的感慨。这也是接下来本文要详加分析说明书印售的收支明细的原因:在具体而微的细节中看到散落于先锋文艺运动背后的对于良性公共文化的期待,以及很多先锋文艺的普通参与者为凝聚与传播这些期待付出的努力;这些普通参与者和他们的实际行动本身就是当时的先锋文艺公共性的有力证明,虽然至今未被关注。

四、“某种深不可测的力量”:展览现场与观众的参与

据参展的艺术家回忆说,第二届“星星”美展时,“每天早上,美术馆大门前出现了少有的动人景象,几百人排成长龙等候买票。”[ 王克平:《“星星”往事》,收入《星星十年》,香港汉雅轩1989年版,第34页。]第二届“星星”美展现场的情形究竟怎样?真实的场景已不可能重现。当事人现在能给出的大致是一些含混的、差异很大的数字[ “黄锐的统计学表明参观总人数是十六万,王克平提供的数据则是八万。”朱朱:《原点:“星星画会”》,载《天涯》2008年第5期。王克平还有一个说法是十多万。见王克平:《“星星”往事》,收入《星星十年》,香港汉雅轩1989年版,第34页;还有人讲这次展览吸引了近二十万观众,同时还说,“据官方统计,其中七成到八成的观众肯定了这次展览。”见苏立文:《活在那个黎明里的人有福了》,收入《星星十年》,香港汉雅轩1989年版,第6页。],这里的印制说明书的收支明细也不可能得出一个准确的数字,但能从另一个角度大略想象观众的流量和参与者的具体行动。

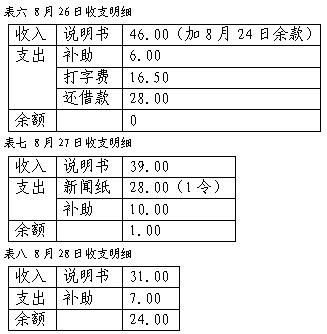

这届美展原计划展出时间是1980年8月20日至9月4日,地点是中国美术馆三楼展厅。美展说明书的印制和出售都由《今天》承担,盈余充作《今天》的经费。说明书每份5分钱,是观众在门票之外额外支出的项目,现场购买,完全自愿。5分钱在当时可算高价,当时的《北京晚报》每份仅售2分钱。[ 鄂复明:“《今天》资料附言•星星美展”,见香港城市大学邵逸夫图书馆“《今天》暨中国当代诗歌资料特藏”。]考虑到并非每位观众都会购买说明书,购买的人还会有相当一部分人是与同伴“共享”,所以不能把说明书的出售量与观众人数等同起来;二者之间应该有一个现在已经不易直接估量的倍数存在。

有意思的是,美展说明书的印制账目竟是美展开幕当天即8月20日才开始的,而且当天并未出售说明书:

也就是说,发售说明书很可能是当时的临时决定。这会给印制工作带来一些困难:《今天》是双月刊,出版周期较长,尽管印制者大部分都有正式的工作,还是有相对宽裕的时间来完成;而美展说明书需求量可能非常大,且集中在美展的十几天内,能指望的整段时间之后两个周末的两天时间。这意味着,参加说明书印制的在职人员只能偷时间完成。边印制边发售的好处也是很明显的,即可以根据观众流量来控制大致的印数,不至于浪费;另一个好处是,由于筹备画展根本没有现成的经费(“星星”的账目是独立核算的),最初的“启动资金”全部“借入”,只能“量入为出”才能做到有进有出。8月20日列支的头两笔账目即是从《今天》和马德升处借款,分别借28元和30元。

好在当时《今天》的印刷设备已经更新,从原来的全手工油印改为手摇速印机油印。速印机由芒克于1980年元月中旬从山东德州购置,价格235元。这在当时是一笔“巨款”,全由《今天》长期订户的预付款垫付。速印机一改原有全手工油印的费时费力,将理论印刷速度提升到每分钟40-50张,每次加纸可印200张。[ 见“红旗21型速印机说明书”,山东省夏津县农具厂,1980年。]尽管如此,每日印刷、折叠、运送和发售的工作仍然繁重和细碎。

从8月20日的收支明细看,当天购入新闻纸两令。每份说明书8开10页,共5版双面印需纸2.5张;一令8开新闻纸4000张,两令新闻纸可印3200份。到第二届“星星”画展,《今天》的速印机已经使用了7个月,印了三期《今天》和《今天》丛书三种。也就是说,操作者已经相当熟练,其间的损耗可略去不计。

当天的情况艺术家略有记录。据王克平说,美术馆大门一开,观众就上了三楼“星星”的展厅,他“把《偶像》从箱子里搬出,放在事先留好的位置,也就是大厅中央平时挂放毛像的地方。顿时吸引了不少观众,大家捂着嘴笑,心照不宣。几个外国记者拼命拍照” [ 王克平:《“星星”往事》,收入《星星十年》,香港汉雅轩1989年版,第34页。]。一位来自安徽合肥署名“军”的观众当天的留言与之相互印证:“和其它馆相比,如此众多的观众,就说明了一切。不必惧怕一切,向前走。”[“军”留言,1980年8月20日,收入《星星十年》,香港汉雅轩1989年版,第71页。]

第一天就有读者注意到了《今天》的配诗:“为什么不能大量组织这样的画展呢?诗配得好!翘首期盼‘星星’早日再见面。”[“颖”留言,1980年8月20日,收入《星星十年》,香港汉雅轩1989年版,第71页。]还有位“星星”的老观众看到了两届美展的变化:“无论从‘形式上’,还是‘内容上’,星星比第一届要成熟多了。这其中注入艺术家们多少心血!”[“一观众”留言,1980年8月20日,收入《星星十年》,香港汉雅轩1989年版,第71页。]

8月21日开始出售说明书,收入30元对应于当天出售的说明书为600份。3200份说明书还剩下2600份,却从《今天》借入18元,再购入可印1600份的新闻纸,以及油墨一桶两袋,可见他们对展览很有信心。21日在支出中首次出现“补助”。这是美展志愿者的午餐补助,用于午间值守在展馆的人员在美术馆附近的小吃店食用简餐,实报实销,而非直接发放给工作人员劳务补贴。这意味着当时《今天》工作人员付出的大量人工并不能显示在这份收支明细上。需要说明的是,收支明细上无法显示的是当时《今天》工作人员付出的大量人工,他们不仅没有补贴,还只能抽空完成。

8月22日的收入有不小的增幅。43元的总数对应于860份说明书,显示当天观众的数量有稳定的增长。相应地,当天的余额也较为“可观”。这可能是当天在仍有说明书存量3340份的情况下,又再次购进新闻纸一令的动力。

8月23日是星期六。当时还没有施行双休,但这天已经可以约略看出临近周末的迹象。收入升至47.6元。从这天开始有现金盈余,随即开始偿还借款,并还有余钱出借。

有位了解“星星”历程的观众读出了美展说明书“前言”中的深意,于是这样留言:“星星美展的作家们,从西单民主墙到美术馆的一年多里,我看到了你们的变化,我在你们的作品已很少看到街头展出的思想了,正像你们在前言里所讲的那样,‘我们不再是孩子了’,记住你们的使命。”[ 留言未署名,1980年8月20日,收入《星星十年》,香港汉雅轩1989年版,第71页。]

观众留言里第一天就出现过批评的声音:“我的学识短浅,看了这种鬼画,感到丢了祖先的颜面,我的评语两个字‘糟糕’。” [ “观者”留言,1980年8月20日,收入《星星十年》,香港汉雅轩1989年版,第71页。]后来的观众则这样回应:“不理解,就等你理解了再评价吧!不爱,就让爱的人去亲吻吧!”;“有的人往往把长得不像自己的人看成不是人,然而,他们是大写的人。”[ 这三则留言中,前两则未署名,后一则署“中央戏剧学院 观众”, 1980年8月23日,收入《星星十年》,香港汉雅轩1989年版,第71页。]一来二去,都只有三言两语,却似一场微型的讨论;虽没有深入的可能,但对于其它留言的观众和翻阅留言本的人来说,已经可以看到与自己相近或相左的另一种或多种别的看法的存在。

8月24日是星期日,这天共售出说明书970份,继续还账,补助也有提升,估计是星期日前来帮助参展的工作人员也有所增加。美展开始以后“每天观众五千人左右。观众看完还总是不舍离去,使偌大的展厅挤得前呼后拥。”[ 王克平:《“星星”往事》,收入《星星十年》,香港汉雅轩1989年版,第34页。]美术馆也考虑到8月24日是星期日,担心人多容易出事,在这一天“把三楼相对的另一间展厅也腾出来,让我们把展品分开,也使观众分散” [ 王克平:《“星星”往事》,收入《星星十年》,香港汉雅轩1989年版,第34页。]。也就是说,从这天起,“星星”画展开始占有美术馆三楼两个大的展厅,《今天》售卖说明书的位置也恰在两个展厅中间。

8月25日是星期一,闭馆。

8月26日、27日和28日和之前相比,说明书收入有小幅回落,但考虑到这是几天正处于工作日,有这样的成绩实际上是仍属可喜。26日支付了制作说明书的制版打字。《今天》前两期均采用手刻蜡板,手工油印,效果较为粗糙,有不少字迹不清,从第三期有了读者的预付款后,开始到誊印社打字制作蜡板。这次为美展印制说明书也“破费”制版打字,或许也是因为预期到有收入垫底;更何况只有印制规整的说明书才会让观众觉得物有所值。

观众流量有变化,但留言中争辩的激烈程度一点没变。面对同一个展览和同样的展品,不同观众的解读出的“艺术”和“人民”却截然相反:

请画家们问问自己:是教育人民,还是自我欣赏?是面向生活,面向社会,面向人民,还是追求“抽象”、追求“虚无”?请站在时代的高度向自己提出并回答你们确实面临的现实问题。[ “一个北京青年”留言,1980年8月28日,收入《星星十年》,香港汉雅轩1989年版,第72页。]

看了你们的画展,自己感觉,是对“官办艺术”的大嘲讽,是对御用“美术”的讽刺。官办的东西,再五彩缤纷,也代表不了人民性的东西。祝你们这些同龄人,在新的历程中,侥幸地、小心地,创作吧!”[ “小勇”留言,1980年8月31日,收入《星星十年》,香港汉雅轩1989年版,第72页。]

言者观点有差别,但只要没有伤害表达的举动,谁也没有权利干涉他们说出自己看到的“艺术”与“人民”。这时的美展留言本成了一个小型的公共对话平台。但这并不是说良好的公共文化已经形成,类似“特大毒草,岂有此理,混蛋!”[ 留言未署名,1980年8月28日,收入《星星十年》,香港汉雅轩1989年版,第72页。]之类话语在观众留言中也偶有出现,好在至少在“星星”美展这一短暂的时空,它们不能产生粗暴的效力。

8月29日、30日和31日三天,说明书销量有较大幅度的提升。其中8月31日这天达至高潮,收入79元等于售出说明书1580份,如果加上当日分享这些说明书的人数和未购买说明书的人数,当日的观众总数当是一个十分惊人的数字。当天,志愿者的补助也达到了展览期间最高的11元。可以想见,在展览开始后的第二个周日,中国美术馆的三楼展厅里是怎样一副人头攒动的情形,而售卖说明书的志愿者又是怎样一副忙乱后再次呼朋引伴前来帮忙。后来成为作家的宁肯,就是当天挤在人群里的一位普通观众。21岁的他“被诗和画震惊,仿佛在一个爆炸过程中,历史向我走来,并与我个人化的历史重合”。在当晚的日记中他写道:

下午到美术馆看星星画展,虽然有许多画看不懂,但我却很喜欢。画,大部分色调暗淡,意义很隐晦,但给你极深的印象,使你觉得这里有某种深不可测的力量。

……

总之,星星美展,对我总的感觉是强烈,强烈,有力,有力,就是说,不能这样生活下去,要变,要变,中国人的灵魂要来一个大翻身,要在我们的古老的民族的灵魂的废墟上,建立起崭新的民族之魂,未来属于这一代年青人,中国人从此站起来了!星星啊,启明的星星呵,你是太阳到来前的先导,在黑暗中,你给了人们最初的一线光明,让我们满怀希望地在心中迎接那光辉太阳的腾空![ 宁肯:《我的二十世纪》,见http://blog.sina.com.cn/s/blog_47596d2b010004nc.html//,2014-8-22 14:35:21。]

9月1日是星期一,闭馆。

到9月2日,《今天》还在购进纸张,而按美展请柬上的展出日期(1980年9月4日),这时已经临近闭展。到这时,《今天》已经购进新闻纸7令, 共28000张,可制作说明书11200份;这时售卖总收入为508.10元,算下来已经卖出说明书共计10162份。就在这一天,《今天》又购新闻纸一令,可见工作人员对接下来会来参观的人数非常乐观。

他们的乐观来自于在现场的感受。和我们现在从这份收支明细中“看”到的“星星”美展展出盛况相比,当时在现场的艺术家和协助他们的工作人员看到的和听到的肯定要多得多。类似下面的观众“对话”或许会让他们会心一笑:

“中国美术馆因你们存在而生辉。至少现在或许出于猎奇的,在作品前面,以肘相触发出喧笑的人们,将来会相信你们是认真的、诚实的——我这么希望。你们较第一次造诣渐深,也更趋成熟。你们是猛士。”[ “钊”留言,1980年9月2日,收入《星星十年》,香港汉雅轩1989年版,第72页。]

“我是一边疆青年,来到首都看了‘星星美展’,我想了很多。我不懂什么叫艺术,可见……这些作品给我留下了什么印象呢?除了恐怖、悲凄、失望……也许有的同志会骂我,‘你他妈的,根本就不懂得什么叫艺术。’这样的艺术品,你说对了,我愿意不懂。下楼我连劲都没了,可是早上我是吃了一斤水饺子的呀!你说这是为什么呢?”[ “一边疆青年”留言,1980年9月2日,收入《星星十年》,香港汉雅轩1989年版,第72页。]

看到展览盛况的不只是他们,还有一年前拒绝对这些无名艺术家开放的中国美术馆。在看到美展受到观众如此欢迎时,美术馆主动提出要求再延续三天。对美术馆来说,这既可以稍稍改变一下他们原本显得保守的形象,还可以因此带来可观的门票收入。而对“星星”美展的艺术家来说,由于美术馆不可能拿门票收入与他们分成,延期并不会获得经济补偿,但对于一年前还只能在美术馆外街头布展最终又被“取缔”的他们来说,延期无疑意味着一种极高的荣誉——源自热情的观众。

展览最终于9月7日结束,前后持续17天(包括两个例行闭馆的星期一)。当事人对结束当天的人数有些记忆:“九月七日亦是星期天。展览结束时,美术馆的人告诉我们,全天卖票九千多张。”[ 王克平:《“星星”往事》,收入《星星十年》,香港汉雅轩1989年版,第34页。]

回到收支明细核对一下总账:

现在已经无法统计出到底有多少人参加了这次早在1980年的先锋美术展览[ 美展最后一天收入为54元,折合卖出说明书1080份。若以9000多观众买说明书1080份估算,买票人数大致为买说明书人数的9倍。以全部售出的13922份说明书算下来的话全部参观者为125298人次。无论如何,十多万人次是可信的。],但总共使用8令新闻纸印制的12800份说明书所对应的12800位购买说明书的观众数字却是比较准确而实在的。[ 12800份说明书应售得640元,与收入696.10元的差额应该是观众放弃的找零。]至于在这个数字背后究竟有多少倍的“星星”美展的真实观众数目,既不可能也无必要去进一步考索了。同样无法计量也无需计量的是“星星”美展在“文革”后对话语空间的开拓,以及它对中国当代先锋艺术进程所产生的深远影响。[ 陈丹青这样评价“星星”美展和之后的艺术新潮的关系:“历史地看,星星画会更关键,是他们率先撞开了1949年到1979年文艺专制的缺口,从此再也无法愈合。没有这一缺口,后来发生的一系列事件是不可想象的。……真的,是星星成员给日后所有不安分的艺术青年壮了胆。”张英:《“星星这帮老土匪,八五这伙白眼狼”——陈丹青访谈》,载《南方周末》2007年11月21日。]

这份收支明细在提供了丰富历史讯息的同时,也是一个从观众的角度重新审视当代先锋艺术史的契机。类似这样的问题需要被提出来:从“星星”美展到现在,先锋艺术与“观众”关系发生了哪些变化?现在先锋艺术“观众”是谁?从“星星”美展到1980年代以后的历次艺术新潮,特别是到1990年代以来的消费语境,“观众”所处的社会阶层、经济状况和期待视野都有哪些不同?现在的先锋艺术展示中,是哪些个人或群体在与艺术家联合?如果“观众”不再是普通公众,而是艺术品的“消费者”和持有资本的潜在收购人,先锋艺术的公共性如何体现?若从观众与艺术的关系反过来看,何谓当代的“先锋艺术”?轻易地对这些问题作出回答或许没那么重要,但盼望这份收支明细能引发艺术界和学界的思考。

余墨 一顿“莫餐”之后:先锋文艺的其他参与者

到这里,美展说明书的收支明细还没有完结。《今天》的同仁们还有325.90元的盈余要处理。这是一堆各种币值的整钱和零钱,比如一角纸币有50张、两角纸币有80张等等。他们挑出其中部分10元、5元、2元和5角“大钞”去“莫餐”(当时北京著名的饭店“莫斯科餐厅”的简称,又称“老莫”)开了顿洋荤以示庆祝,余下的充作《今天》的经费。聚餐去了七八十人之多,应该是参与美展的艺术家、《今天》的工作人员和志愿者都参加了。[ 收支明细显示,他们在“莫餐”共花费120元,还剩下220.90元。但就在美展闭展后的第5天,《今天》被口头通知停刊;1980年12月,在印行了三期“今天文学研究会文学资料”后,《今天》最终停刊。后来他们又使用剩余经费陆续印制了几本诗集,持续到1988年。]

现在已经可以看得很清楚,“星星”美展给参展的艺术家们带来过风险[ 1981年“‘清除精神污染’时候就规定我们三个人(指“星星”美展的三位发起人黄锐、马德升和王克平——引者注)不可以上媒体,不可以参加任何展览,不可以再加入政府的任何组织”。见田志凌:《“星星”撼动了当时的社会——黄锐访谈》,载《南方都市报》2008年5月18日。]但同时也带来了不少可能当时并未期许的光荣[ 用黄锐的话说是:“策划星星,怎想到它会参与历史,或是一代风流!”见黄锐《星星旧话》,收入《星星十年》,香港汉雅轩1989年版,第10页。],以及参展、获奖、出国和改换职业之类当时的人们十分艳羡的机会,包括他们在当代先锋艺术史上的位置;但对于美展的其它参与者来说,除了这顿盛大的“莫餐”,以及展后最初几年伴随着形势变化带来的麻烦外,他们当日的热情和连续的劳作并未获得世俗意义上的报偿,甚至实际上是由他们完成了展览实质性运作的事实——这也是先锋文艺公共性的重要体现——在艺术史上也几无记录。以提供这份收支明细的鄂复明先生为例,不提他在《今天》的经历和后来保存《今天》重要资料(包括部分“星星”美展的资料)所付出的种种代价和艰辛,当时他为了印制美展说明书来回的奔波或许也是值得在当代先锋艺术史上留痕的“苦劳”。他当时的身份是北京长途汽车公司修理车间的工人——直至退休都是如此。在美展的十几天里,这位31岁的修车师傅把大部分时间花在了与美展说明书有关的事务上:在8月的北京酷暑中采买材料,在东四14条76号《今天》编辑部印刷总量为128000页的说明书,然后用自行车驮到美术馆参与售卖,忙乱一天后面对一堆零钱“量入为出”。下面是这位既不画画也不写作的先锋文艺运动参与者在美展期间的路线图:

我每天上午干完班上的活,从西坝河工厂骑车到76号,印完后驮到美术馆。然后要在下午5点之前赶回工厂“下班”。[ 鄂复明:“《今天》资料附言•星星美展”,见香港城市大学邵逸夫图书馆“《今天》暨中国当代诗歌资料特藏”。]

致谢:本文使用的第二届“星星”美展说明书收支明细、新近发现的北岛售卖说明书的照片以及部分相关资料均由鄂复明先生提供;除此之外,鄂复明先生不厌其烦地就有关细节帮笔者解疑释惑,还将他为香港城市大学邵逸夫图书馆“《今天》暨中国当代诗歌资料特藏”撰写的“资料附言”发给笔者以先睹为快,并慨允笔者引用。特此对鄂复明先生表达深深的谢意与由衷的敬意!

附录三 诗人北岛在出售第二届“星星”美展(1980)说明书

资料提供:严力;摄影:奥地利记者欧普雷

“星星美展”的发起人之一黄锐这样评论“八五新潮”回顾展:“每个人都想把历史改了,改到自己名下,每个时间段都会有人把历史替换掉。”参见杨瑞春:《1979“星星画展”回顾——寻找中国当代艺术的“原点”》,载《南方周末》2007年11月21日。

后者经常以参展的艺术品和艺术家作为阐释对象,同时援引艺术家的回忆为佐证。请参见Richard E. Strassberg编《我不想和塞尚玩牌及其它:中国80年代“新浪潮”和“先锋艺术”作品精选(I Don’t Want to Play Cards with Cezanne and Other Works: Selections From the Chinese “New Wave” and “Avant-garde” of the Eighties)》(Pacific Asia Museum, 1991年)、霍少霞著《星星艺术家:中国当代艺术的先锋(1979-2000)》(戴穗华译,台北艺术家出版社2007年)、巫鸿著《废墟的故事:中国美术和视觉文化的“在场”与“缺席”》(肖铁译,上海人民出版社2012年)。

这份收支明细的原件现存于香港城市大学邵逸夫图书馆“《今天》暨中国当代诗歌资料特藏”。

田志凌:《“星星”撼动了当时的社会——黄锐访谈》,载《南方都市报》2008年5月18日。

刘洪彬整理:《北岛访谈录》,收入廖亦武编《沉沦的圣殿》,新疆青少年出版社1999年版,第336页。

“启事”,载《今天》第二期,1979年2月。另外,这些人也为《今天》的印售和别的事务付出了很多努力。比如马德升,他不是《今天》编辑部的成员,但印创刊号时“马德升也参加了,因为有他的画。他对自己作品的印刷质量要求很严。马那时是个很谦虚、踏实的人,瘸着一条腿,让他别来,他坚持每天拄着双拐来,在雪地上不知摔了多少跟头”。唐晓渡:《芒克访谈录》,收入廖亦武编《沉沦的圣殿》,第343-344页。

《从这里开始》作者江河,系《今天》丛书之三,1980年6月

《心事》作者芒克,系《今天》丛书之一,1980年1月。

系《今天》被通知停刊后,以“今天文学研究会文学资料”的方式续印的刊物,共出三期,这是第1期。

北岛售卖说明书的情形参见附录三,后文还将讨论印售的详情。

“当时开会是民刊的人主持的,‘星星’的人参加讨论的就七个人,其他人没来。最后表决的时候,只有我和马德升、曲磊磊等五个人。表决的结果,‘星星’的人只有我一个人持反对意见。……游行的时候主要是民刊的人,星星的不多。”见田志凌:《“星星”撼动了当时的社会——黄锐访谈》,载《南方都市报》2008年5月18日。

托克维尔:《论美国的民主·下卷》,董果良译,商务印书馆1988年版,第653页。

第二届“星星”美展·展览前言,收入《星星十年》,香港汉雅轩1989年版,第8页。

黄锐:《黄锐自述》,载《南方都市报》2006年11月13日。

夏朴:《采一束鲜花献给春天——评中山公园<新春画展>》,载《今天》第2期,1979年2月。其中比较引人注目的是刘海粟的油画《秋》,他还为这幅油画题写了配了一首诗:“诗情画意两无心,苍松红叶意自深。兴到图成秋思远,人间又道是高更。”刘海粟:“秋”,收入《新春画辑》,人民美术出版社1979年版,第1幅。

陈丹青:《江丰老师二、三事》,见http://www.douban.com/group/topic/9679935,2014-8-22 11:33:04。

江丰:《江丰为北京“新春风景静物画展”所写的<前言>》,载《读书》1979年第1期。

陈丹青:《江丰老师二、三事》,见http://www.douban.com/group/topic/9679935,,2014-8-22 11:33:04。

江丰:《江丰为北京“新春风景静物画展”所写的<前言>》,载《读书》1979年第1期。

陈丹青:《江丰老师二、三事》,见http://www.douban.com/group/topic/9679935,,2014-8-22 11:33:04。1979年4月《读书》创刊号以《江丰为北京“新春风景静物画展”所写的<前言>》为题刊发了前言全文,该期《读书》在当时影响力很大,特别是同期发表的李洪林的《读书无禁区》一文引起了一些风波。

夏朴:《采一束鲜花献给春天——评中山公园<新春画展>》,载《今天》第2期,1979年2月。

诗人朱朱认为:“对于他们来说,中国美术馆既是一座有待摧毁的巴士底监狱,又是一座梦想中的殿堂。”见杨瑞春《1979“星星画展”回顾——寻找中国当代艺术的“原点”》,载《南方周末》2007年11月21日。

即便被接纳,按照体制安排,他们要渡过较长的“青年艺术家”阶段,在有足够资历后最终成为“艺术家”。这种体制设定的“成长”过程在整个文艺领域大致类似,比如一位诗人的成长阶段大致包括:诗歌爱好者,业余作者,青年诗人,诗人等。这些阶段的区分和年龄相关,同时也是资历积累的结果。对于体制来说,处于“成长”过程中的艺术家是不“成熟”的,容易犯各种各样的错误,并有误入歧途的危险,因此他们需要来自组织和前辈从思想、艺术和生活诸方面的“关怀”和“引导”。

“前言”,第二届“星星”美展,1980年8月20日,北京中国美术馆展厅。

中国美术馆:《法国十九世纪农村风景画展览·有关作品和作者的说明》,中国美术馆1978年3月。

夏朴:《大自然的歌声——评“法国十九世纪农村风景画展”及其它》,载《今天》第一期,1978年12月,第38-39页。

夏朴:《大自然的歌声——评“法国十九世纪农村风景画展”及其它》,载《今天》第一期,1978年12月,第38-39页。1979年10月7日《今天》重印第一期的时候对这段文字进行了修改,这里引用的是1978年12月23日最初发表的版本。

与黄锐当时对美术“大师们”的批评类似,该期《今天》创刊号“致读者”表达的也是新一代与“老一代作家们”的“断裂”:“过去,老一代作家们曾以血和笔写下了不少优秀的作品,在我国‘五•四’以来的文学史上立下了功勋。但是,在今天,作为一代人来讲,他们落伍了。而反映新时代精神的艰巨任务,已经落在我们这代人的肩上。“北岛(执笔):“致读者”,载《今天》第一期,1978年12月。

《人民日报》为两届“星星”美展都刊登过广告,一次在1979年11月24日,一次是1980年8月16日;有不少观众是闻讯而来。

刘讯多次协调“星星”与体制的关系,并安排“星星”在画舫斋展出;江丰在第一届“星星”美展在中国美术馆东侧街头公园举行时,就到场观看,并当场表示支持:“露天美展这个形式很好嘛,美术馆里可以展,美术馆外也可以展;美术学院里可以出艺术家,美术学院外也可以出艺术家。”江丰还当场“责令秘书通知美术馆馆长”允许“星星”将展品晚上存放于美术馆。第二届“星星”美展是江丰同意在中国美术馆展出的,并以“个人建议”方式亲自审查了展品,展出时艺术家们并没有接受他的“建议”。黄锐甚至说:“没有刘迅和江丰,就不会有‘星星画展’。” 见田志凌:《“星星”撼动了当时的社会——黄锐访谈》,载《南方都市报》2008年5月18日。

“前言”,第一届“星星”美展,1979年9月27日,北京中国美术馆东侧街头公园。

王克平:《“星星”往事》,收入《星星十年》,香港汉雅轩1989年版,第34页。

“黄锐的统计学表明参观总人数是十六万,王克平提供的数据则是八万。”朱朱:《原点:“星星画会”》,载《天涯》2008年第5期。王克平还有一个说法是十多万。见王克平:《“星星”往事》,收入《星星十年》,香港汉雅轩1989年版,第34页;还有人讲这次展览吸引了近二十万观众,同时还说,“据官方统计,其中七成到八成的观众肯定了这次展览。”见苏立文:《活在那个黎明里的人有福了》,收入《星星十年》,香港汉雅轩1989年版,第6页。

鄂复明:“《今天》资料附言•星星美展”,见香港城市大学邵逸夫图书馆“《今天》暨中国当代诗歌资料特藏”。

见“红旗21型速印机说明书”,山东省夏津县农具厂,1980年。

王克平:《“星星”往事》,收入《星星十年》,香港汉雅轩1989年版,第34页。

“军”留言,1980年8月20日,收入《星星十年》,香港汉雅轩1989年版,第71页。

“颖”留言,1980年8月20日,收入《星星十年》,香港汉雅轩1989年版,第71页。

“一观众”留言,1980年8月20日,收入《星星十年》,香港汉雅轩1989年版,第71页。

留言未署名,1980年8月20日,收入《星星十年》,香港汉雅轩1989年版,第71页。

“观者”留言,1980年8月20日,收入《星星十年》,香港汉雅轩1989年版,第71页。

这三则留言中,前两则未署名,后一则署“中央戏剧学院 观众”, 1980年8月23日,收入《星星十年》,香港汉雅轩1989年版,第71页。

王克平:《“星星”往事》,收入《星星十年》,香港汉雅轩1989年版,第34页。

王克平:《“星星”往事》,收入《星星十年》,香港汉雅轩1989年版,第34页。

“一个北京青年”留言,1980年8月28日,收入《星星十年》,香港汉雅轩1989年版,第72页。

“小勇”留言,1980年8月31日,收入《星星十年》,香港汉雅轩1989年版,第72页。

留言未署名,1980年8月28日,收入《星星十年》,香港汉雅轩1989年版,第72页。

宁肯:《我的二十世纪》,见http://blog.sina.com.cn/s/blog_47596d2b010004nc.html//,2014-8-22 14:35:21。

“钊”留言,1980年9月2日,收入《星星十年》,香港汉雅轩1989年版,第72页。

“一边疆青年”留言,1980年9月2日,收入《星星十年》,香港汉雅轩1989年版,第72页。

王克平:《“星星”往事》,收入《星星十年》,香港汉雅轩1989年版,第34页。

美展最后一天收入为54元,折合卖出说明书1080份。若以9000多观众买说明书1080份估算,买票人数大致为买说明书人数的9倍。以全部售出的13922份说明书算下来的话全部参观者为125298人次。无论如何,十多万人次是可信的。

12800份说明书应售得640元,与收入696.10元的差额应该是观众放弃的找零。

陈丹青这样评价“星星”美展和之后的艺术新潮的关系:“历史地看,星星画会更关键,是他们率先撞开了1949年到1979年文艺专制的缺口,从此再也无法愈合。没有这一缺口,后来发生的一系列事件是不可想象的。……真的,是星星成员给日后所有不安分的艺术青年壮了胆。”张英:《“星星这帮老土匪,八五这伙白眼狼”——陈丹青访谈》,载《南方周末》2007年11月21日。

收支明细显示,他们在“莫餐”共花费120元,还剩下220.90元。但就在美展闭展后的第5天,《今天》被口头通知停刊;1980年12月,在印行了三期“今天文学研究会文学资料”后,《今天》最终停刊。后来他们又使用剩余经费陆续印制了几本诗集,持续到1988年。

1981年“‘清除精神污染’时候就规定我们三个人(指“星星”美展的三位发起人黄锐、马德升和王克平——引者注)不可以上媒体,不可以参加任何展览,不可以再加入政府的任何组织”。见田志凌:《“星星”撼动了当时的社会——黄锐访谈》,载《南方都市报》2008年5月18日。

用黄锐的话说是:“策划星星,怎想到它会参与历史,或是一代风流!”见黄锐《星星旧话》,收入《星星十年》,香港汉雅轩1989年版,第10页。

鄂复明:“《今天》资料附言•星星美展”,见香港城市大学邵逸夫图书馆“《今天》暨中国当代诗歌资料特藏”。

今天

2015-11-12