——《共产主义神话与“新中国”.第二章》

5

不要说在1848年德国革命中,马克思的《共产党在德国的要求》是妄想,全无现实之可能,即使其实现了也是很恐怖的,即是“无产阶级”专政的极权统治,其预先设定了列宁、斯大林、毛泽东极权统治的模式。

马克思提出的《共产党在德国的要求》十六条,和《共产党宣言》第二章中,对工人革命所提出的十条大致相同,前者是后者在德国革命中的具体实行。在这一章,马克思说:“工人革命的第一步就是使无产阶级上升为统治阶级,争得民主。”“ 无产阶级将利用自己的政治统治,一步一步地夺取资产阶级的全部资本,把一切生产工具集中在国家即组织成为统治阶级的无产阶级手里”,“要做到这一点,当然首先必须对所有权和资产阶级生产关系实行强制性的干涉”。这些措施包括:

1、剥夺地产,把地租用于国家支出。2、征收高额累进税。3、废除继承权。4、没收一切流亡分子和叛乱分子的财产。5、通过拥有国家资本和独享垄断权的国家银行,把信贷集中在国家手里。6、把全部运输业集中在国家手里。7、按照总的计划增加国营工厂和生产工具,开垦荒地和改良土壤。8、实行普遍劳动义务制,成立产业军,特别是在农业方面。9、把农业和工业结合起来,促使城乡对立逐步消灭。10、对所有儿童实行公共的和免费的教育。取消现在这种形式的儿童的工厂劳动。把教育同物质生产结合起来,等等。”

此“十条”和彼“十六条”的核心就是以暴力实行国有化——国家主义:国家控制金融,占有土地、矿业、交通、邮政,并建立国家工厂,将工人、农民组织为产业军……。十月革命后,苏联所先后建立的各社会主义国家,包括毛中国,所实行的正是这一模式。

如果国家控制了,每个人的吃穿住行就都要对之依靠,其结果并非是马克思所说的“每个人的自由发展”,而是人自由的全部丧失,人一言一行均被国家所控制和奴役。巴枯宁在于马克思的论争中说:“我讨厌共产主义,因为它反对自由。我不能接受没有自由的人类。我不是共产主义者因为共产主义把所有社会权力集中和吸收到国家,它一定会最终把财产集中到国家手中。” 他并预言“任何‘无产阶级’专政都会变成对‘无产阶级’及一切阶级的专政并导致一种新的、更为强大和有害的阶级统治制度。”(赵京《马克思与巴枯宁冲突的症结》)

马克思的无产阶级国家化中隐含着一个盲点——或说“秘密”,即由谁代表无产阶级掌握国家权力,统治国家?显然:1、国家权力只能是由极少数的人掌握,而他们是具体的个人;国家不可能由全体“无产阶级”成员直接管理。因此所谓“无产阶级”统治、管理国家是伪命题。巴枯宁嘲讽地说“德国人大约有4000万。难道4000万人全都将成为政府成员吗?” (马克思《巴枯宁“国家制度和无政府状态”一书摘要》)

2、统治及管理国家需要知识、文化及专业训练,而“无产阶级”没文化,如何统治、管理国家?这也是不可能的。3、那么由谁代表无产阶级掌握国家权力,统治国家,而他们又必需有文化有能力?

巴枯宁犀利地指出:“所谓的人民国家不是别的,而是由真正的或冒牌的学者所组成的一个新的人数很少的贵族阶级非常专制地管理人民群众。人民是没有学问的,这就是说,他们将完全从管理的操劳中解放出来,将完全被当做被管理的畜群。多么美好的解放呵!”“他们将从‘国家’的高度来看一切普通的工人:他们将代表的,已经不是人民而是他们自己和他们想管理人民的‘野心’。谁怀疑这一点,谁就完全不了解人的本性。”“学者的管理是世界上最沉重、最令人难堪的、最令人屈辱的管理,它尽管具有一切民主的形式,但将是实实在在的专政……。” “按他们的解释,‘人民国家’不是别的,而是‘上升为统治阶层的’无产阶级。请问,如果无产阶级将成为统治阶层,它将统治谁呢?就是说,将来还有另一个无产阶级要服从这个新的统治,新的国家。” “它掩盖着少数管理者的专制,更危险的是,它好像是所谓人民意志的表现。因此结果是:少数特权者管理绝大多数的人民群众。” (马克思《巴枯宁“国家制度和无政府状态”一书摘要》)

一百余年后,共产主义事业的“叛徒”前南斯拉夫联邦人民共和国拉吉斯副总统拉吉斯,根据他对共产主义革命及共产党国家的体验,写了《新阶级——对共产主义制度的分析》一书,验证了巴枯宁的洞见。

简而言之:职业革命家——革命领袖建立党,凝聚革命骨干,带领人民暴力夺取国家政权。他们代表人民统治国家,由此“创造”出一个“新阶级”——高于人民之上的掌有特权的统治集团,即官僚集团,其以集权方式统治国家、社会及人民。“共产党的政治官僚利用、享受并储存收归国有的财产。”“(财富)形式上的所有者是国家。但是在实质上,由于行政权的垄断,只有极狭小的行政者阶层享有所有权。”在“新阶级”统治下,所有人民不仅都沦为无产者,而且彻底丧失了自由,因为权力控制到了你的吃穿住行。“它的权力已渗入社会和个人的所有毛孔。”“这种独裁就是这个制度本身,就是这个制度的肉体和灵魂,也是这个制度的本质。 ”(引文自:《新阶级——对共产主义制度的分析》)

马克思提出的《共产党在德国的要求》十六条和《共产党宣言》的十条,确立了现代极权国家的纲领。不是说,马克思为建立极权国家而确立这些纲领,青年马克思未必对其所要建立的国家想清楚了,但是他所设定的国有体制,必定导致国家极权统治。

巴枯宁称呼马克思的共产主义是“国家主义的共产主义”,如果将马克思的这个模式,套上民族主义,稍加调整,那就是希特勒的纳粹主义。

凭任个人或一团体的理想,发布一直宣言,便决定一场革命,乃至人类的命运,不仅是荒唐的,也是危险、恐怖的。一个狂妄的青年,凭借个人的野心、愤怒、激情、幻想,加之对人类社会错误的认识,写了一篇革命人类的《宣言》,其后竟然导致席卷半部人类的共产革命的灾难。而那一场将数千万人葬身炮火的世界战争,竟然也源于一个失落艺术青年的妄想与疯狂。人类何其可悲、可怜、可叹!

6

随着工业的兴起,资本与商业的发展,封建等级制度瓦解,城市扩张,人们的思想意识以及社会结构均在急速变化,平民阶级崛起,印刷、出版、报刊得以繁荣,旧有的观念、价值、权威纷纷塌毁,而被新。这是一个权力、财富、威望、荣誉大洗牌,重新分配的大时代。

在此大动荡期间,产生了两批新人。一批是思想舆论领域,平民知识分子不仅可以靠报刊、出版谋生致富,而且依靠个人的新思想,可获得巨大的社会声望、荣誉,乃至改变人们的观念,促使社会变革。他们是那个时代最耀眼的明星,声誉甚至可以超过国王、主教。比如启蒙时代的思想家,其中最具代表性的是伏尔泰、卢梭。他们的思想催化的法国大革命,可以说他们是法国大革命之父。且不论其思想本身如何,他们开创了一个传统,平民或边缘知识分子可以激进之思想,一夜成名,获得巨名望。发表激进思想,是平民知识分子,特别是贫困知识青年,获取社会地位和声誉的捷径。这支传统延续到至今。这就不难理解,为什么激进思想为什么总是步步提升——激进思想之比赛,逼向极致与绝对。历史的动能最终落到每一个人的欲望与要求,即使个人并未意识到。

资产阶级革命起于新资产阶级对贵族的财富挑战,其凭借工业生产,创造出可不断增长的财富,得以超越贵族。而财富需要权力的保护,非此便可随时丧失,比如国王人体提高税收。再而,资本和经营的扩张也需要权力之保障和支持,比如对某地域的开发,即需要权力的许可。资本的目的是财富,资产阶级是为了财富而要求权力。在经济上,资产阶级可以是冒险的,甚至是赌博的,但是在政治上,他们则相对保守,他们最终要求的是适合自由经济稳定的法制社会和秩序,为此财富才安全,经济才能有效运作。因此资产阶级主导的革命是迫不得已的革命,是有限的革命,是可妥协的革命,目的是建立有有序的稳定制度。

大规模的革命,人民大多是盲目的情绪化的非理性的,从来如此,永远如此。至于革命的命运如何,就革命方自身,多取决于其领导者或集团。革命本身是破坏旧秩序,重新分配权力的过程,因此革命也是非权力者夺取权力的机遇。

英国革命是上层阶级——新贵族和资产阶级领导的革命,是有限定的革命,目标就是立宪,为之可宽容,可妥协,立宪确立,革命便收场。而法国大革命是无限定革命——全方位革命,政治、经济、社会、文化、宗教全面开花;而且其是“人民革命“,没有统一的领导、组织,诸派各显其能,轮番上场,激进被更激进所取代。因此法国大革命还开创了一个传统:激进革命的比赛。

罗伯斯比尔、马拉、丹东都是平民,他们在大革命中成为革命家,以更激进的主张获得拥护,得以掌握法国高层乃至最高权力——虽然仅是一时。当然不能否认他们的理想、热情,但是获取权力仍是他们“献身革命”的内在动力,权力是人性中深层本能的欲求,是人存在中更本质的东西,超过性与财富。权力意味人对社会总体的占有份额及支配力,包括意志的支配。凡有人群之处,即有权力争夺;权力争夺乃是人类生存中,最核心最激烈最残酷的角逐;其根于生物物竞天择之法则。中心权力决定族群的质量和走向,敢于挑战中心权力的乃是族群中最顽强最有勇气最有生命力的个体。由生命个体看,革命家是以革命的方式,挑战国家中心权力。当然,这里我们不是简单地将权力争夺作为负面的价值,其可导致灾难,但也可推动历史的进步。

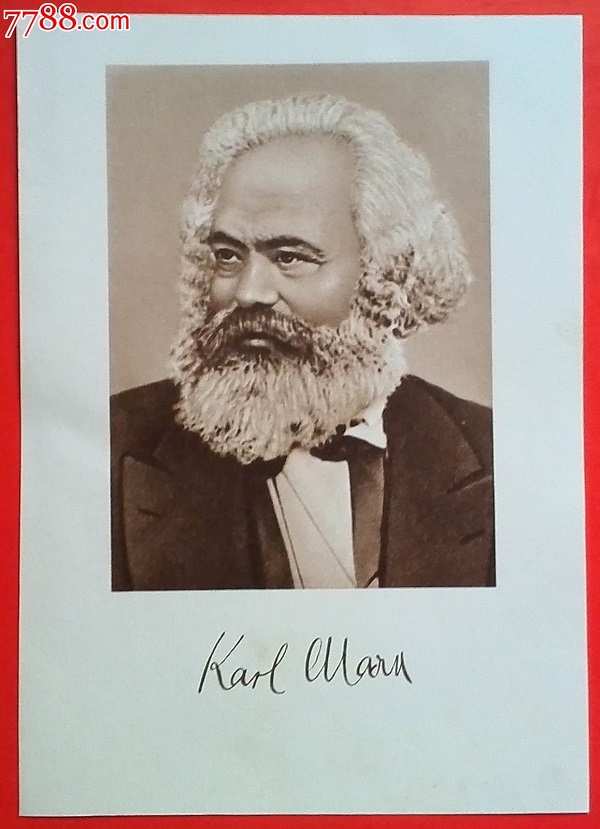

纵观马克思的思想,他是很明白,很有洞察力的人,但是他怎么会将一生投入共产主义革命这样不靠谱的事情?又怎么会相信共产主义之虚妄?况且倾其一生为之著述理论?如果青年马克思尚幼稚,太理想,那么中年以后呢?而且他置身于共产主义运动中心。

1835年,马克思17岁,他在中学毕业作文中写道“在选择职业时,我们应该遵守的主要指针是人类的幸福和我们自身的完美”, “我们的使命决不是求得一个最足以炫耀的职业”。“尊严是最能使人高尚、使他的活动和他的一切努力具有更加崇高品质的东西,是使他无可非议、受到众人钦佩并高出于众人之上的东西。”“历史把那些为共同目标工作因而自己变得高尚的人称为最伟大的人物;……人人敬仰的典范,就曾为人类而牺牲自己”,“如果我们选择了最能为人类而工作的职业,……我们所享受的就不是可怜的、有限的、自私的乐趣,我们的幸福将属于千百万人,我们的事业将悄然无声地存在下去,但是它会永远发挥作用,而面对我们的骨灰,高尚的人们将洒下热泪。” (马克思《青年选择职业时的考虑》)

对于经历过共产主义革命和运动的人,马克思的这些话并不陌生,会让人自然想到《钢铁是怎样炼成的》中的那段名言:“人最宝贵的东西是生命。生命属于我们只有一次。人的一生应当这样度过:当回忆往事的时候,他不为虚度年华而痛悔,也不为碌碌无为而羞愧;在临死的时候,他能够说:‘我的整个生命和全部精力,都已经献给世界上最壮丽的事业,为人类的解放而斗争。’”马克思以上的话是无数共产主义青年献身革命理想的最早版本。

青年马克思的理想,一方面情怀高尚,愿奉献于人类的幸福,这已是宗教情怀;另一方面也危险,对个人的无限期待:完美、尊严、至高、伟大、永恒,实际这已是对个人的神化。但无论如何,一个青年人有如此之抱负、理想,值得赞扬。

马克思的抱负、理想可以说宏大,但是也空洞,很少有青年会这样想。马克思祖上数代都是犹太教的拉比,到他父亲才改信新教,当了律师;他母亲的家族,数代也是拉比。马克思继承了其家族的基因,也许他更适合当拉比,研究犹太教的律法。然而,他成了无神论者,这就造成他的分裂,他的无限之理想之期待,本属彼岸,但他关闭了那个世界,而将他的完美理想,放到了世俗世界,这就导致他对世俗社会:一方面是不切实际的理想要求和规划;一方面是对其不宽容的否定、批判,以致要将之摧毁。同时,没有了对神的依靠,便无限放大自己,以致将自己放到神的位置——僭越神。这是一个古老的命题:魔鬼是从哪来的?

(未完待续)