一

偶像崇拜并不是华夏文明的国粹,至少就传世的文物来看,在佛教传入中土之前,很少有供膜拜的神祇偶像或圣贤肖像被制作出来。尧舜禹到底是什么模样,向无遗像可供我们想象。始皇陵出土了那么多兵马俑,却从未见到嬴政本人的塑像。孔子甚至强烈反对制作殉葬的陶俑;根据先秦文本的记载,连在宗庙中祭奠祖先,都是让家中的小女孩坐到祖先的位子上“扮尸”受祭,象征性地过一过那个仪式。所谓“祭如在,祭神如神在”,崇奉的焦点在于人心的诚敬与鬼神冥冥中交感,先民似乎更专注恍惚无形中的阴阳变化,因而无意将那难以形塑的情境凝冻在死板的土偶木雕身上。只是由佛教传入带来的造像运动才给非偶像崇拜的华夏传统加入了偶像崇拜的成分,但即便如此,那也仅限于烧香求神的场合,在俗世人群中,从帝王到平民,无论是死去的或活着的,都很少有画张肖像来纪念或造尊雕像去崇拜的现象。及至上世纪初,国共两党先搞联合,后搞分裂,都分别学苏俄、纳粹的样子,搞他们的革命党政教仪式,各自张贴起领袖画像,领袖像崇拜遂愈演愈烈,在后来闹到了荒谬狂热的地步。

分共后的国民党聚会中常悬挂党旗,配之以孙中山肖像,这种会场布置明显在突出以蒋介石为首的国民党继承了孙中山的国民革命路线。而随后在江西建立红色政权的中共则悬挂镰刀斧头红旗,配之以马列肖像,与国民党分庭抗礼,表明他们隶属共产国际领导,是苏维埃的中华分支。(图1)这种以党旗和领袖像作为政权象征的革命党政教仪式已初露领袖像崇拜的苗头。国共建立抗日统一战线后,中共根据地开始改挂青天白日国旗以及孙中山、蒋介石像,这种应景性质的会场布置意在向外界表明边区政府对国民政府的拥护,从而也突出了边区政权受到包容的合法地位。但1940年之后,随着中共的根据地日渐扩大,国共摩擦日趋激烈,毛泽东和朱德的肖像随之与国旗及孙中山像同时出现,而蒋介石像则逐渐遭到废弃。再往后内战爆发,共军越战越占上风,作为统一战线符号的国旗也被撤除,毛泽东和朱德的肖像与中共的红旗遂整套推出,作为新政权的象征,彻底取代了先前的掩护性伪装。

图1 中共苏区代表大会会场布置

这一时期在正式场合张贴的毛像尚未突出独尊到领袖像崇拜的地步,似乎是为了与国民党方面树立蒋介石的威权唱对台戏,针对那边大挂蒋介石像的场面,这边的毛像悬挂才上升为党内思想统一的象征,逐渐被推向中心。但比较而言,国民政府方面单一突出的蒋介石像在很大的程度上是像副其实的,也就是说,颇具希特勒或斯大林军事权威的委员长确实是中国抗日战争的统帅,肖像上的蒋介石和身为委员长的蒋介石若合符契,他站在他的肖像前号召将士们精诚报国,驱除日寇,像与人二者在那种场合中并不显得分裂。那肖像不过一平板的肖像而已,并未放射出超乎他本人权力的魔力。它就单纯地挂在那里,顶多在那个人不在场时起到他似乎仍在场的作用。它不管被制作了多少,被悬挂得多么普遍,基本上都出现在官方的正式场合或公共场所,并未侵入老百姓的私人生活。反观毛像与毛本人的关系,情况就比较复杂,需要作一点溯源的考察。

1936年到1937年斯诺采访毛泽东之际,毛虽在很多委员会里担任委员,但按照斯诺的观察,那时候还没有任何共产党人把毛视为他们的“伟大领袖”,也没有任何人把他的名字“当作中国人民的同义语”。1 那时候,红军将领和党内高层多忙于各自的专职工作,相对来说较闲散的毛泽东便成为斯诺采访的重点人物。偶然碰巧会了面,接着有意无意地靠拢起来,就这样促成了后来那本广为传阅的革命佳话,记者与受访者在他们互动的接近中赢得了互利的效果。正是经斯诺的拍摄,毛那张窑洞前头戴红星八角帽的照片始登上媒体,向外界首次亮出了他作为红军首领的形象。(图2)该相片与《西行漫记》的出版无疑提高了毛的国际知名度,尽管他当时尚在党内的人事摩擦中摸索着向前拼刺。那张首发的特写照充其量只是一张照片,与领袖像的制作性质上显然有别。据Daniel Leese的研究,只是在1937年6月23日,毛泽东木刻头像登上了延安《解放周刊》,那一幅毛像才初步显露出领袖像崇拜的特色。(图3)该头像的面容姿态明显出自斯诺的那张摄影,但背后的土窑洞不复存在,被换成了“向着东方曙光进军的队列,而那曙光则来自毛头顶微薄的光环。”两周后该刊也注销红军司令朱德的头像,却并未被描绘出像毛像那样的英雄崇拜特征。2 由此可看出,与正式场合作为中共领导和朱德像同时挂出的毛像相比,此类经延安艺术家之手创作出来的毛像便显出了微妙的差异。

图2 斯诺1936年摄于陕北窑洞前

图3 刊登于《解放周刊》,1937年。

在中共其他领导人都忙于带兵打仗或从事边区政府建设之际,毛泽东最喜欢偷闲与投奔延安的文艺界人士接触。他那时已插手军事决策,抓到不少操控枪杆子的权力,但要独揽笔杆子的大权,尚需费一番周折。与希特勒或斯大林相比,毛几乎谈不上有什么艺术修养,具有绘画功底的希特勒常亲自动手设计宣传海报,斯大林则以特别欣赏肖斯塔科维奇交响乐的素养为世人所知,大概就因有这样的底子,在纳粹和苏俄那里,领袖像崇拜还都算搞得比较威严和庄重,至少未闹到媚俗的地步。毛泽东后来的反人类罪行绝不次于他那两个前辈,但要论文艺鉴赏力,却远远落在他们身后。对各路文化人从大城市带到延安的洋玩意,他显然欣赏不了,因而也就很难有兴趣了解。面对高与低之间的差距,毛一贯采取往下拉平的手段,他在文艺政策上推行的所谓“普及”,并无向优美和典雅提高的动向,而是把一切让他有可能产生相形见绌感的东西都踹到“普及”的脚下,以“我是粗俗我怕谁”的口气推广粗俗的价值。比如在延安整风运动中,他就要求受过专业美术训练的艺术家向放羊娃学习,去搞那种从群众来到群众中去的宣传艺术。他特别看中木刻、绘画等视觉艺术的潜力,因为对不识字的大众来说,画出来的领袖像肯定比写出来的领袖颂更直接,更易接受。在这一透视点上,搞毛像崇拜便与佛教弘法或教会传教的造像运作有了不谋而合之处。就这样,在力主拿艺术作宣传工具的同时,毛已在有意无意间把他自己的肖像推上工具化的方向。经过整风和文艺座谈会的集训,文艺被强加了为政治服务的任务,随之便出现了王朝文的毛泽东塑像等一系列作俑领袖像崇拜的毛像制作。

毛像的制作及其悬挂于是被推广到正式场合之外,那幅早期木刻头像上微薄的光环被发扬光大,翻身农民把批量印行的毛像供入了家中的神龛。据有关学者发掘的数据所显示,从1944年开始,在太行、太岳根据地及后来的其他华北解放区,“毛泽东像以向英雄、模范们颁发、销售的形式被带到各地。这一时期,正值该根据地依靠贫雇农发动群众运动的阶段,悬挂毛泽东像开始逐渐取代民间敬神的风俗并在农村日益普及化。” 这种普及是“以农民撕毁常年祈祷也没有带来幸福生活的神像(灶爷、财神等),换成带来富裕生活的恩人毛主席像的方式来进行的。”共产党干部号召土改中翻身的农民不要再敬灶爷、财神之类的死神,而敬毛主席这位活神,甚至在土地庙内供起毛像,庆贺土改的胜利果实。有些地区,连在结婚仪式中都“把传统的拜天地改为向毛泽东像敬礼。”3共产党在发动和利用农民的同时,也为农民所同化,山沟里变种出来的马克思主义从一开始即渗透了浓厚的农民意识。“东方红”的颂歌从此四处传播,毛泽东这个被党宣扬为“人民大救星”的神话形象不但遮蔽了他的历史形象,也从现实中的他这个人身上分裂出去,最终被搞成土气十足的玩偶,充当了党的“伟光正”代表。那还是在共军仍被大多数中国老百姓视为“土八路”的内战时期,要充当国家、政权的尊严象征,毛像尚不够格,它仅可在有限范围内顺着水往低处流的走势融入农民的固有心性,在烧香求神的迷信柴草上纵其妖火。共产党的基层干部只图拿毛像的圣像(icon)化为党大造声势,包括毛本人在内,几乎没有谁感到,这种新造神运动对自诩持唯物史观的共产党人来说是多么讽刺。

二

毛泽东一直在利用党内派别斗争的动力助长他高升和夺权,但这股动力在把他作为代表往高捧的过程中也工具化了他的公共形象,使他在党内集体领导制的掣肘下感到颇为别扭。中共建国后,随着党政事务逐步规范化,毛仍沿用的那一套战时动员做法便不再有效,他的威望看似如日中天,在党政事务的具体处理上却踫到了新的挑战。中央对毛像的制作及其悬挂均作出严格的明文规定:比如1950年,按照“七一”纪念节党报上刊登领袖像的指示,除毛像外尚有刘少奇、周恩来和朱德三人的相片与之并列;1952年,有关游行队列中领袖像排列的通知规定,毛像与孙中山像排在最前列,第二列则为刘、周、朱的肖像。按严格标准制作的毛泽东画像每年也只是逢“五一”劳动节和“十一”国庆节才挂上天安门城楼。特别是中共八大之后,从苏联刮来的反斯大林之风也引起了中共内部对个人崇拜问题的检讨,毛像的中心地位并未动摇,但也仅止于形式化地摆出来撑个门面。在某些模仿苏联社会主义现实主义模式创作的大型革命史诗绘画中,居于中心地位的毛像多呈现为与刘、周、朱等同僚聚集在一起的构图。Daniel Leese认为,“只要毛的地位和政治目标没被动摇,他就会对个人崇拜的外在形式持藐视的态度,称它为上层建筑中的‘封建残余’。但一踫到危机时刻,他便转而靠他的公共威望,去发动群众打破他的同僚们所设置的体制性限制,为此他甚至不惜毁党。”4 其实就当时的政治形势来看,毛那句藐视个人崇拜的言论,与其说反映了他地位稳定的现状,不如说是他受到党内规范制度约束的结果,是他在八大前后反个人崇拜的大势所趋下一种言不由衷的表态,甚至是对他那种“盛名之下,其实难副”处境的自嘲。

自打井冈山上率众啸聚,毛泽东一路上斗过来,直斗到坐上中南海的第一把交椅,他深知个人崇拜是他抵御党内对手的利器,是他与群众建立非体制性联系的旗号,在他整个的政治生涯中,他从没放松过对领袖崇拜事业的经营。1958年三月的成都会议上,毛泽东独霸话语权,大讲个人崇拜,藉他的威望鼓吹大跃进之风,其颐指气使之势震慑得与会者多屏息恭听,随声附和。官定本《毛泽东传》的编者在一一列举他们的颂圣发言后指出:“党中央的一些最重要的领导人如此集中地颂扬毛泽东个人,这是在新中国成立以来从未有过的。”5 为什么与会者会对毛如此服贴地吹捧?因为毛在十八天的会议上多次公开倡导对他本人的个人崇拜。据李锐的记录,陈伯达谈到王明的个人崇拜时,毛泽东公然插话说:“[王明]说个人崇拜就是崇拜我。不崇拜我就崇拜他。我看,崇拜我好一点。”当陈接着说“我们有权威,有代表,但不是个人崇拜”时,毛又接过话茬说:“怎么不是个人崇拜?你没有个人崇拜怎么行?你又承认恩格斯,你又反对个人崇拜。我是主张个人崇拜的。” 他话匣子一打开,憋了许久的闷气便趁机来个总的发泄,在另一天的讲话中他还说:“反对个人崇拜的目的也有两种:一种是反对不正确的崇拜,一种是反对崇拜别人,崇拜自己则很舒服……打死斯大林,有些人有共鸣,有个人目的,就是为了想让别人崇拜自己。列宁在世时,许多人批评他独裁。说政治局只五个委员,有时还不开会。列宁回答很干脆:与其你独裁,不如我独裁好。因此,只要正确,不要推,不如我独裁;也开点会,不全独裁就是。不要信这个邪,你反对个人崇拜,反到天上去,无非想自己独裁。”6 毛如此蛮横地给别人扣大帽子,谁还敢不服他独裁!成都会议后,大跃进立即热火朝天地搞了起来。不幸那“跃进”跃而未进,很快就在跳踉起来的原地上跌了个重跤。庐山会议上,毛害怕承担罪责,反把提意见的彭德怀等人打成反党集团。直到七千人大会后他被迫退居二线,这才感到自己真正踫到了危机。正如Leese分析的那样,毛再次求助个人崇拜的动力。他一面发起反击右倾翻案风运动,一面助长由林彪在军中率先推动的学毛着热潮,随着那语录本红宝书大肆泛滥,毛像崇拜的妖火也再度燃起,在文革期间闹到了举国疯狂的地步。

40年代滥觞的圣像化毛像犹带有民间年画土气质朴的风格,被刚翻身的农民寄寓了过上好日子的憧憬。文革中的毛像则大大地提升了规格,与当时的样板戏、大型音乐舞蹈史诗《东方红》等舞台演出相表里,极尽 其“红、光、亮”和“高、大、全” 之能事。毛泽东被塑造成灯塔般的巨人,他总是红光满面,在红日高照或红旗招展的背景中摆出“欲与天公试比高”的雄姿。他的头像甚至被模拟为太阳,四围金光万道,几乎要辐射出核爆的威力。这类毛像先是在中央文革示意下由群众组织自发绘制,后来则由中央统一负责,组织专家严肃评议,由名画家精心制作。每一幅新作问世,都举国上下搞起盛大的庆典。毛泽东终于让他的巨像从原先那种同僚们群聚的场景中解围出来,获得了横空出世的独立,走向了无法无天的红海洋。

摆脱同僚包围的毛像,只是毛泽东舒展拳脚,所作的初步动作,他的攻势最终是要把那伙人一一撂倒。毛泽东写信给江青,曾提到他有几分猴气。如果把他文革中搞起的毛像崇拜想象成孙猴子玩法术,则铺天盖地的毛像就好比孙猴子拔一把猴毛,从巴掌上吹出千万个去抢地盘的毛猴。毛像的大量制作因而被赋予了重写党史,排斥对手,占据更多党史要津的作用。比如要打倒刘少奇,得事先对他做抹黑去红的工作,完全否定他从前的功绩,包括他在安源发动工运的经历,全都置换到毛泽东身上。“毛泽东去安源” 那张油画,就在这一使命下被高调创作出来,一刷即印出九亿张之多,远超出当时中国的人口总数。中国大众的一窝蜂举动其实要比毛泽东思想的威力更巨大,更可怕,凡是大众搅和进来的热潮,任何事情都会被弄得粗俗不堪。毛主席的革命路线给了他们粗俗的权利,鼓舞得他们一股子“我是粗俗我怕谁”的勇气,以致把毛像的圣像化升级导向了物件化的处理:他们动用各种材料制作毛像章,从有机玻璃到贵重金属,从小如纽扣者做到大如护心镜者,各式各样的毛像章,无不护身符一样佩戴胸前,或作为收藏品交换和赠送,一时间蔚然成风,形同服妖。(图4)国防工厂造不出先进的战斗机,却拿上好的铝合金大造毛像章,藉以壮大各自组织的声势。这类像章到底造了多少,耗费了多少材料,至今已无从作准确的统计。但毛像的平面印刷尚有据可查,据官方的统计数字:从1949到文革前夕,毛像的印数为1亿6450万张;1966—1976,十年间印数剧增至41亿8300万张;合并起来,1949—1976,正式出版的毛著和毛像总共达118亿件之多。7 数字比任何论证都有说服力,看一看这些惊人泛滥的天文数字,谁还能否认那一场偶像崇拜劳民伤财的严重后果!

图4 毛像章秀

毛像狂热继续高涨,逐渐失控,各群众组织甚至把毛像的制作搞成藉以自卫和挑战对立面的武器。1967年9月,清华大学的红卫兵造反派在被拆除的二校门原址上建立起全国第一座大型的毛主席塑像。(图5)那是一座毛泽东穿军大衣挥手的全身像,钢筋混凝土浇筑,连底座在内高达8米,底座正面镌刻着林彪手书的“四个伟大”题词。该塑像一揭幕,全国各地即紧追其后,纷纷效尤,争相攀比。建立毛塑像成为各单位忠于毛主席革命路线的标志,各式各样的塑像于是石屎林一般在中国大地上矗立起来。在人均居住面积极其狭窄的60年代,不知可建成多少幢住宅楼的人力和原材料就这样被肆意挥霍,均投入全部由国家花钱的红色造像运动。从毛泽东身上拔毛吹出的毛猴从此落地生根,成了各造像单位装点门楣的门神。对这种毛像物件化和地标化的浮夸现象,毛泽东渐生不祥之感,他恐怕他那些外在于他的公共形象泛滥成灾,都转化成替他人打鬼的“钟馗”。有一次他看见警卫班的宿舍内贴满了他的画像和语录,便以自嘲的语气抱怨说:“你们到处挂像……有的还在大门口塑个像……你们在门口站岗,让我陪着你们站岗。你们两个小时一换回去了, ……我站岗是没人换的,让风吹日晒雨淋……到处塑我的像,到底有什么用!?”8

伟大领袖既是辩证的,又是唯心的。他敏于觉察事物的变化转向反面的趋势,但一看那趋势指向他自己,他就不再辩证,只想唯心地固守有利于他的正面,坚决杜绝其转向不利于他的反面。他说给警卫的那些抱怨话与其说是在批评毛像崇拜本身,不如说是担心它过分形式化,搞出了弄虚作假的东西。这正是毛泽东我执太深的可悲之处:他妄想把个人崇拜这种本身就很虚的东西作真作实,作到钢筋混凝土塑像一样脚踏实地,坚不可摧,好让他的实际处境和影响确如他希望的或表面上所见的那样。所谓“实事求是”,多是他严厉要求别人的一句口头禅,至于他真正关注的“实事”,则是执意将假的强作成真的,把虚的硬说成实的。他的病害在了他那满肚子名实不符的心虚上,因而面对他的“伟光正”外在形象,心里并不踏实,总怀疑自己是否受到了蒙蔽。

图5 清华大学毛泽东塑像

毛泽东苦恼的只是其公共形象与真实自我的分裂,却坐视此分裂催生出妖孽的力量,造成疯狂的迫害。为维护毛泽东“伟光正”的外在形象,文革中的“公安六条”列有万恶的“恶毒攻击罪”。按该法令规定,包括对毛像不恭在内的种种反毛言行均属大逆不道。犯了此罪的人小则挨批挨打,大则逮捕法办,甚至被判处死刑。文革中过来的人大都熟知此类荒谬残暴的事件,没经过文革的年轻人若读一读焦国标《疯狂的塑像——文革期间毛泽东塑像迷信故事集》,9 以及散见于其他有关文革暴行的文字,即可悚然想见毛像崇拜热在那个年代制造的恐怖和罪行了。所谓的“恶毒攻击罪”中,很少有真正通过毁毛像来泄愤或反毛的案件,几乎全都是某个倒霉鬼无意中污损了毛像,不幸被积极分子举报,结果不容分辩就被拉去批斗或关押起来。在焦国标收集的事件中,很多受害者本身即狂热的毛像崇拜者,不幸在供奉毛像时举措失当,结果积极反被积极误,糊里胡涂转化到对立面,成了反革命分子。从古至今中,把全世界其他地区曾发生过的宗教迫害和因渎神而获罪的全部案件加起来,都比不上“恶毒攻击罪”在十年浩劫中肆虐的范围之广,荒谬的程度之深。

拜神与暴力本有其内在的联系,毛像在受革命群众共同崇奉的同时也激发起他们的暴力冲动。因为,从共同崇奉一个对象转向群起攻击共同的敌视目标,本来就是“人心惟危”之惯常动向。反过来说,只有专断地锁定了大众一致仇视的对象,才能有效地维持他们一致的崇拜。你不崇拜,你就是敌人。这正是毛泽东的阶级斗争论一贯引导的斗争方向:即尽可能多地发现和惩处疏忽者、怠慢者和不随大流者,通过此人人自危的偶像崇拜专制,造成一个大家都一致作假的强迫行动,最终把弄假成真的局面加冕到那个穿着皇帝新衣的偶像头上,从而营造出这样一个荒谬的现实:能够让毛泽东觉得他的实际处境和影响与他希望的或表面上所见的一模一样。

然而现实情况正如毛写给江青的信中所说:“事物总是要走向反面的,吹得越高,跌得越重,我是准备跌得粉碎的。那也没有什么要紧,物质不灭,不过粉粹罢了。”毛的捣鬼术捣过了头,最终还是捣鼓到他自己头上。1971年9月13日,林彪坠毁温都尔罕,先毛一步跌得粉身碎骨。正如焦国标的故事中那些崇毛的到楣鬼不小心落上恶毒攻击的罪名,林这位领袖崇拜旗手一夜之间也转化成了反毛反党分子。但林彪非同常人,他是写在党章上接班主席的人物,这个硬拐弯的转化究竟该如何去转?实在让毛泽东棘手难堪。比如,他与他的亲密战友那么多并肩作战的影像资料该怎样分割?刻有林彪“四个伟大”题字的千万座毛塑像应如何处理?毛泽东纵有本事分身出千万个毛像,这一次却碰上了不随他主观意志转移的辩证法之壁,碰得他崂山道士般鼻青面肿。越到他生命的末期,他似乎越感到鬼影憧憧,千万个毛像都僵尸般向他拥围而来,梦魇了他刚愎自用不信邪的强力意志。连亲密战友都被证明是假的,毛所搞的那一整套东西还会存有几分真实?从某种程度上说,他已失身于自己的塑像。让那些塑像继续林立下去,每一尊身上都显示出他被人作假的标志。于是,经毛泽东示意后中央发出指令,一个拆除毛像的行动在严密的遮蔽下暗中展开。笔者至今记忆犹深,那些塑像均被芦席或塑料布严封的脚手架包裹起来,派工匠在夜间小心翼翼地拆除。有一篇小说描写那种场景,说拆除者每举榔头砸下塑像的一块,或有人悚然心怀负罪的恐惧,或有人暗生肢解毛体的快意……

毛泽东在毛塑像千人砸万人撬的毁像行动中寿终正寝,其无可奈何的结局正如两句唐诗所说:“时来天地皆同力,运去英雄不自由。”而更为可悲的是,他最终竟落了个被他助长的圣像化运动强奸的下场。一个曾支配全党全军和全国人民的伟大领袖,人死后连他的家属都无权及时埋葬他入土为安。他生前肆意折腾党,死后就只得由党绝对地摆弄他了。他那个“你办事我放心”的继承人及其一伙要继续利用他这尊“肉身毛像”,先是掏空了该尸体的内脏,将其做成一具党国标本,再用它作为守护红色江山的魇胜物,陈列在纪念堂内供人观瞻。讽刺的是,毛只是在死后才通过其尸体的偶像化完成了对立面的辩证统一,实现了其人与其像的一体化重合。但这样的统一与合一并非他生前所希望的或曾经在表面上所见的那种统一与合一,而是偶像对人身的占有,是外科手术对尸体的加工,偶像作了主体,人身反成为材料。毛终其一生顽强抗拒,力图控制的党最后还是占了他的上风,他们彻底地物化了毛的肉身,对他为人的本质和个体的独立性作了终极的否定。毛泽东“被死”在了他的形象之中,他为现政权的安稳而横陈水晶棺内,拦河坝一般堵住恶贯满盈的党史污水。

三

后毛时期的“毛形象”一面缓步走下神坛,进入其世俗化演变的历程;一面则死而不僵,恍若美杜沙被砍掉的头颅,散发着不容低估的政治余威。比如在六四学运期间,污损了毛画像的湖南三君子本可在混乱中逃离现场,却被为撇清自身的民运学生纠察队抓住不放,扭送到公安局判了重刑。1989年的中国,文革气氛尚未完全消除,学生们敢挑战邓小平及其政府,却普遍缺乏明确的反毛批毛意识。对早已抛弃毛泽东路线的现政权来说,城楼上高悬那巨幅毛像,不过用来遮羞他们与毛分道扬镳的裸奔罢了。正因为官方的伪崇毛策略阻挠了对毛时代罪行的清算,在上世纪80、90年代,物件化的毛像才会散发出暖手的残热,在民间拥有一定的市场。那时候“毛像物件的制作和消费已毫无表达革命信念和忠诚的用意,其中多混杂着怀旧情绪和民间的宗教情怀。道德失序和贫富差距滋长了某些人对毛时代的怀念,对他们来说,不管当时发生过什么暴行,其平均主义的价值毕竟值得赞赏。”10 官方用毛像遮羞挡风,市场拿毛像赚钱,消费者把玩毛像,从中寻求各自需要的抚慰。在揭批“四人帮”那几年,对十年浩劫的控诉曾高涨一时,后来邓小平及其幸存的老人集团坐稳了位子,有关文革的敏感话题立即成为政治禁忌,从此就被不明不白地搁置起来。随着时间的消逝,历史的污迹日渐冲淡,在一部分人先富起来的后毛时代,文革中留下来的种种红色对象忽然有了倒卖、收藏和把玩的价值。正是受到此潜在的市场价值之诱导,新兴的政治波普艺术首先选中了毛像这个集体记忆的图像。

必须指出,中国的毛像波普艺术作品与其所效颦的沃霍尔(Andy Warhol)“毛像系列”(图6)看似相近,实际上相差很远。对沃霍尔来说,选择毛像来作他色彩感变化和光影处理的探索,与选择玛丽莲•梦露作类似的试验并无二致,梦露是吸引眼球的明星,毛泽东是代表中国的符号巨人,两者都符合他专挑世界名人的肖像尝试其纯绘画创新的需要。也就是说,他所选的人像仅为其挥洒彩毫的最佳素材,挥洒的效果才是他锐意求新的目标。可见沃霍尔“毛像系列”的旨趣和造诣属于纯艺术范畴,并无多少可探讨的政治含义。他的毛像忠实临摹了天安门城楼上标准的毛泽东肖像,既未丑化,也无所谓美化,但却把原来那佛爷般平板的面容画得化入了他所探求的画境。他的探求赢得了赞许,同时也卖出了好价。他是画翁之意不在毛像,在乎画艺与画价之间也。他得到鱼也就忘掉筌了。可笑的乃是中方的反应,评论家过分解读其颠覆性,官方也就神经过敏地拒绝他来华参展了。

图6 沃霍尔所绘毛像

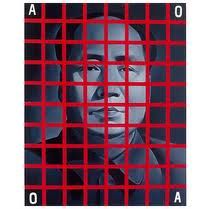

中国的波普艺术家则情况复杂,需另当别论。他们多少是受到沃霍尔作俑的一些启示,但由于改革开放的政策始终半开半放,政治与艺术、文化与市场一直理不顺关系,被拖住后腿的艺术家从起步即走上弯路。他们从当时政治脉络中流行的图像——包括毛像在内的文革遗留对象——选择原版组件,运用复制与挪用的技巧,拼贴到媚俗的商业图像——如美女、汽车、可乐——中,试图创作出可称之为前卫新潮的作品。沃霍尔是在西方市场机制健全的艺术品消费文化中搞花样翻新的试验,他懂得如何拿他的毛像制作迎合公众的东方主义趣味。他并无意颠覆和揭示什么,天安门毛像经他那么一处理,反而被画得更悦目和适于室内装饰。但像王广义那样把毛像原样搬过来,打上网络般的红方格子(图7),或像余友涵用玫瑰色和民俗图案对毛像作艳俗化处理,都显得手法粗率,创意肤浅,不但谈不上什么艺术创新,而且令人刺目地看到,当代中国艺术家可继承的文化资源是多么贫瘠,其中大多数人的批判精神竟如此衰弱。在中国社会未能成功地转入现代的今日,玩后现代花枪花棒的艺术操作也许可出风头于一时,但风头一过,即陷入无聊、空虚和疲软。他们制作的毛像并未触及毛像与毛本人一直脱节和分裂的这个本质问题,在毛泽东走下神坛的过程中,如果要说毛像波普艺术起到了什么推动作用,充其量也只是把毛像从原来的圣像位格降低到可调侃、可摆弄、可商品化的平台上。但其中的毛像则意指模糊,几乎形同空洞的能指。在毛尸仍横陈纪念堂,毛像仍悬挂天安门城楼的今日,要对一党专制文化作严肃的美学批判,波普艺术的毛像制作显然既无能又乏力,它充其量只可谓毛像走向终结过程中一小段回光返照的波澜。有论者甚至认为,中国的政治波普艺术群体患有“后感性的‘被强暴快感症’,”批评他们的游戏彩绘 “使文革和专制文化以一种消费化的方式重返人们的精神生活。这种方式使人们对文革意识形态特征的工农兵形象、政治崇拜及造神性质的毛泽东像重新产生视觉愉悦和时尚感,它过虑掉了文革和领袖崇拜曾经带来的图像背后的恶,而重新对这些专制符号和意识形态的文化形式产生认同感。”11 由此可见,在共产党及其党文化无处不在的今日中国,为回避政治而玩先锋搞新潮的艺术最终还是跳不出政治的阴影,只要它还在那个阴影下苟且图存,就只能分檗出霉菌青苔般晦暗滑腻的东西。

图7 王广义所绘毛像

四

在今日中国的前卫艺术家中,真正把毛像推向终结的人物是号称高氏兄弟的高兟和高强。2010年9月17日至2011年1月2日,题为“宏放与宣泄”的高氏兄弟艺术展在美国堪萨斯的Kemper当代艺术博物馆展出。Arthur Hwang 为这次展出专门编录了一本收有高氏兄弟主要作品和相关评论的展品专集,在该书的引言中,Hwang对他们的艺术创作活动作出了全面的评述。他说:

自1985年以来,高氏兄弟一直连手创作,他们所完成的一系列作品涉及到各种艺术媒介,从雕塑、绘画、摄影直到数字图像、装置、行为和观想(“occurrences”)艺术。他们的作品在国际上广获赏识,在大型博物馆和私人画廊中均有展出和收藏。……

与那种为艺术而艺术的唯美追求截然相反,他们的作品大都意趣幽默,往往对贫困、不公、暴行、虚伪和政治压迫表现出挺胸而上的反抗。

Hwang接着特别援引高氏兄弟的言论,强调他们对现实生活的关注和社会责任的担当:“对他人的悲惨遭遇、困难和不幸应有所关怀,因为我们自己没有遭遇的事情并非与我们无关,身为艺术家,就应把这一切表现在自己的作品中。”12 在与赵国君的谈话中,高氏兄弟正是从这种社会现实关怀出发,更加明确地谈到为什么他们在近年来的一系列作品中特别强化了对毛像的处理:这是因为毛对于我们自身以及我们民族来说都是一个挥之不去的梦魇。而我们希望不断通过以置换、戏谑、批判的方法,彻底清洗毛作为一个有史以来最大的暴君独裁者涂抹在历史帷幕上的精神污垢,清算其所犯下的深重罪孽,以驱魔的方式把毛从他的党羽和后代打造起的神位上驱赶下来,还原其妖魔真面,并让他接受一次缺席的审判。反复表达的就是一个不断袪魅颠覆解构的过程。

之所以如此,是因为尽管毛已死了三十多年了,但社会体制只是在经济方面有所改变,政治上依然还是建立在毛奠定的极权专制的基础之上,并没有任何根本性的变化。毛时代的红歌依然有人在唱,毛的旗帜依然被执政者高举着,毛的思想与极权方式依然是毛左之徒们企图倡导恢复的旧梦,我们生活其中的社会空间依然到处残留着毛文化深刻的烙印。这说明,毛时代并没有真正过去。近年来重庆唱红以及“乌有之乡”等毛左的叫嚣就是证明。作为当代艺术家和知识人,我们有责任通过我们的作品揭示这样一种真实的存在状态,让人们正视它,并共同对它予以批判,促使中国社会从根本上否定毛及其极权政治制度,让中国人恢复做人的尊严。

毛的反人类思想与行径不但让中国人蒙受了巨大耻辱和灾难,也严重践踏了人类的尊严。当我们试图探讨我们生活其中的这个政治体制的罪恶的时候,就不能不回到始作俑者毛这个根来。我们始终相信,毛是制度的起点,毛罪不算,恶制难除。这是中国社会转型必须面对的一个根本问题。只有否定毛,中国才可能发生根本性的变化。这就是我们为什么要用这多年,耗费那么大精力通过艺术与言说批毛的根本原因。13

这是一段高屋建瓴,正本清源的论述,高氏兄弟明确指出,国人熟知的毛像——从天安门巨幅像和纪念堂肉身像直到音像和文字所灌输的“伟光正”毛形象——与历史现实中的毛本人存在着脱节和分裂,他们创作的“毛系列”作品就是要消解旧毛像,除掉这个长在毛脸上的面具,把历史现实中的毛泽东其人裸裎出来。耐人寻味的是,针对“去毛”的问题,他们提到了“袪魅”和“驱魔”,这用语很自然地让人联想到《西游记》中观音菩萨等神灵降服妖怪的方式和过程:那些妖怪大都是动物成精后显形为人的面目,从而兴风作浪,为害于人的。观音降服他们的方式是口中念念有词,咒他们现出原形。他们一旦原形毕露,回归其动物状态,魔力便随之消除。从不少照片上可以看出,高氏兄弟神容冷峭,低压的长檐帽下常露出欠梳理的乱发,那双手交叉把臂膀的姿势一副满不在乎的神气,再加上常穿的一身黑衣,恍惚颇让人觉得,他们是有些降魔道士的风貌。人的情怀与风貌应存在一定的联系,正因这哥儿俩满怀“袪魅”的使命,他们才大胆担当起当今艺坛萨满的责任,在一件件重构毛像的作品中发挥其“驱魔”的创意,每一次都咒出了毛的原形。

这一重构毛像的过程,按照李心沫的分析,具体的操作是“用去符号化的方式运用符号”,即“抽掉了符号本身的符号性,把它还原到具体的语境,让它言说。当符号的符号性被抽掉,当还原到历史的现场,还原的过程就成为制作的整个过程,是观念化的过程,也是观念寻找到恰当的形式的过程。制作的过程就是创造者的立场和判断在起作用,而作品质量的标志恰恰是创作者沉思的维度。”14 这里所说的“符号”即指我们常见的毛像,它的“符号性”即那一类毛像所昭示的“伟光正”毛形象。在一幅题为《会见》的数字图像摄影作品中,(图8)我们看到,高氏兄弟从官方的新闻照片中挪用过来一幅毛泽东全身像,将其置于画面中心。那毛像一副会见群僚的和悦神情,但站在他对面的却不是刘少奇,而是希特勒;跟在他身后的也不是周恩来,而是金正日。远处伸手作指点状的是斯大林,此外还有迎着毛走上前来的萨达姆,在一边露出笑脸的波尔布特和本拉登。物以类聚,人以群分,观者只要对比一下这些臭名昭著,举世侧目的独裁者、杀人魔,毛的原形就不言而喻地呈现出来,封神榜一样被定位在他应处的那个序列。这幅重构的画面就是历史现场的还原,毛符号的符号性完全抽离,毛本人及其原形的合一就这样不容否认地建构起来。另一幅摄影制作题为《五分钱子弹费的备忘录》,(图9)也是在运用同一手法。该图像左边挪用了毛泽东在陕北所拍的一张照片,他歪戴着帽子,一脸痞相,心怀叵测地在动脑子。我初次看到这张照片是在网络作家老乐的博客中,老乐将这张照片题为“一个混混的谋算”。在他“谋算”的头顶,高氏兄弟拼贴了一个五分钱的硬币。图像右边是林昭像,下面是天安门广场上的人民英雄纪念碑和毛主席纪念堂全景。如果你看过胡杰的纪录片《寻找林昭的灵魂》或听说过这位自由女战士的故事,那个五分钱硬币自然会在你的观感中发生“观念化”的反应:众所周知,不只是林昭,包括遇罗克等很多被以反革命罪判处死刑的人在枪毙后,公安局都有过派专人向死者家属收取子弹费的做法。政府枪毙了死刑犯,还要让家属支付子弹费,世界上任何国家的政府恐怕都谋算不出如此流氓的规矩!不管毛是否亲手杀过人,可以肯定的是,自从他参与打AB团直到他死去,经他批示或暗示,以及由他发起的整人运动杀害或逼死的人何止千万,甚至上亿!林昭的死刑据说就与毛泽东的亲自过问有关。

以下高氏兄弟作品

图8 会见 2007

图9 五分钱子弹费备忘录 2003

正是基于此类罪恶的事实,高氏兄弟创作了真人大小的青铜雕塑群像《枪决基督》。(图10)据他们所说,最初的构想就打算把林昭像安放在被枪决的位置上。高氏兄弟的父亲在文革中曾被揪斗,死于不明不白的自杀。有人针对他们制作大量的批毛作品,认为他们在借机报家族私仇。高氏兄弟就此质疑作解释说:“事实上并非只有我们一家遭遇家破人亡的悲剧,毛文革所残害的生命与家庭何止千千万万,这场灾难属于整个中华民族,毛的反人类思想与行径不但让中国人蒙受了巨大耻辱和灾难,也严重践踏了人类的尊严。当我们试图探讨我们生活其中的这个政治体制的罪恶的时候,就不能不回到始作俑者毛这个根来。我们始终相信,毛是制度的起点,毛罪不算,恶制难除。这是中国社会转型必须面对的一个根本问题。只有否定毛,中国才可能发生根本性的变化。这就是我们为什么要用这多年,耗费那么大精力通过艺术与言说批毛的根本原因。”15 诚哉斯言!诵读再三,于我心有戚戚焉。

图10 枪决基督 2009

高氏兄弟曾告诉赵国君,他们的《枪决基督》塑像群模拟了法国画家马奈的名画《枪决国王马克西米连》的图式。该画取材当时的史实,马奈创作此画,多少是有些讽喻拿破仑三世派兵入侵墨西哥错误决策的用意。画中的行刑队明明是墨西哥军队,马奈却让他们一律穿上法军的军装。这样有意的错置,岂不在暗示哈布斯堡的大公马克西米连是法国错误决策的牺牲品。因此,在被枪决的那一刻,这位入侵者的被杀似乎有了受难的性质。高氏兄弟把受刑者置换成基督,也许与原画中那种受难的情景不无关联。但把七个行刑队人员一律换成真人大小的毛泽东,则是高氏兄弟令人拍案叫绝的创举,自有毛像以来,毛像的制作成千上万,这一群毛塑像才是我所见到的唯一与毛本人合一的真实毛像。它把写实性的真实和超现实的真实水乳交融在一起,让作为观众的我们在虚拟的空间中目睹了一个凝聚着千万个屠杀事实的瞬间,让这个恐怖的包孕性瞬间在不同观者的眼帘中投射出各自独特的场景。七个持枪的毛像并不算多,他们代表了千万个身穿军大衣挥手屹立的伟大领袖塑像,也代拟了毛泽东生前和死后毛猴般遍布中国大地的小毛泽东们。受难的基督不只象征了中共对基督教的迫害,按照夏可君的解释,那也是伪神屠杀真神的隐喻。广义地来说,众毛像举枪射击的动作也具现了像毛这样的平庸者对一切神圣、崇高、纯真等让他忌恨的品质所作的扼杀,概括了中共的暴政对所有无辜者的残害。因而将这一幕恐怖的景象活生生凝聚在观众面前,不但具现了毛共欠下高家的血债,也同时让千万个受害者目击到“冤有头债有主”的现场宣示。通过这一追究罪责的视觉确认,塑像群的制作者和观众都在一定的程度上释放了郁积心中的悲情。这种创作和观赏的过程于是有了缓解重压和治愈创伤的效果。正是基于此艺术效果,Arthur Hwang用“宣泄”(catharsis)一词概括高氏兄弟的艺术创作所达到的境界。至于另一用语“宏放”(grandeur),则泛指他们的创作气度及其作品的气势和规模留给人的突出印象。

比如在莫斯科展出的那一幕行为艺术《剩下的是骷髅》,(图11)高氏兄弟的几榔头猛砸便令人十分震撼,他们既砸得痛快淋漓,又挥动得运斤成风,一下子击中了中共与苏共的要害。那是一组俄罗斯套娃(матрёшка)式的“毛小姐”雕塑装置,砸破了“毛小姐”的大额头,头脑内现出列宁头像,再砸破列宁头,最后现出一具黑色骷髅。这行为艺术让他们作成了一幕戏剧性强烈的驱魔表演,活脱脱演出了孙悟空棒打白骨精现原形的剧情。正是通过这一闹剧演示,高氏兄弟对中共的渊源做出寻根究底的追探,对照本文开篇所言中共与苏共的隶属关系,毛像崇拜学步列宁像、斯大林像崇拜的进程,中共的引狼入室之罪就赫然暴露在观众眼前了。这一罪行的恶果尚在进一步演变之中,那黑骷髅到底预示着什么险恶的前景,的确是一个令人深怀忧虑的问题。

图11 剩下的是骷髅 2008

对毛像原形的追踪,高氏兄弟不只上溯其历史渊源,而且进一步展示它在后毛时代一脉相承的流变。油画《标准发型》四幅点彩画依次并列出毛泽东、邓小平、江泽民和胡锦涛的肖像。(图12)邓、江、胡三人虽各保留本人的面容,但他们的额上部位却一律换成毛泽东典型的发式。毛原形在高氏兄弟的作品中已不仅仅是毛本人独自的本质,它也被描绘为毛的继承者均有的共性。就这个意义而言,那七个枪决基督的毛像也应该包括邓、江、胡在内。邓小平是“六四”屠城的元凶,江泽民因参与镇压学生而得到邓的提拔。他即位后大兴冤狱,对法轮功实行“猎巫”(Witch-hunt)性的迫害,血案累累,已遭到国际范围内的起诉。胡锦涛任职西藏时曾持冲锋枪上阵,亲自率众镇压藏人,因“平暴”有功而被老人集团选为江的接班人。他主政十年来铁腕维稳,花在对内控制上的费用远超过国防开支。可叹的是,从国内到国外,从中国老百姓到西方各国政要及其中国问题专家,每一次更换党的总书记,大都对新领导及其班子寄予“去毛”化的革新希望,每一次失望后,新老总上台,复又怀抱旧的希望。至少到今日为止,《标准发型》为我们的辨认真相勾画出分明的谱系:那是接力棒一样传下来的四个秃额发型,他们面孔各异,但变化中有一个不变的本质,就是那一致向公众摆出的他们那铅块般死硬的额头。

图12 标准发型 2009

因此在大型不锈钢雕塑《毛小姐试图稳立列宁头顶》中,(图13) 那个在巨恶元凶头顶玩平衡的小怪物就不只向我们演示着毛曾经有过的作为,也转喻了今日以“中国模式”或“中国特色的社会主义”自诩的小毛泽东们逞能恃强的表现。列宁头支撑起的平台不管多么高,毕竟已是割下来街头示众的首级,不足以支撑专制的基础,在此营盘上专政的苏联及东欧诸国的党头早都放下身段,被迫退出历史舞台。如今只剩下小毛泽东们还赖在台上,依旧玩他们危险的游戏。然而靠平衡杆维持的稳定毕竟难以持久,那好比在悬崖上摆其俏皮的姿势,弄不好摔下去,恐怕连累得中国人“球籍”都保不住了!

图13 毛小姐试图稳立列宁头顶 2009

因为要平稳站下去,只靠毛式的专政机器已难以为继,在全球化的今日,邓、江、胡都不得不对外开放,走市场经济的道路以求幸存。这是一场吊诡的平衡操作,想要在世界舞台上游走下去,他们必须放弃毛泽东平均主义穷过渡的蛮干:邓小平用“猫论”平衡,江泽民用“三个代表”平衡,胡锦涛用“科学发展观”平衡,三位玩家其实都在用“向钱看”平衡。在题为《崩溃》的数字图像摄影中,(图14)高氏兄弟用一枚下坠的硬币具现了中共内部的腐蚀力量暗中解构毛像的过程。在高楼四起的现代化城市中,过时的毛像已褪尽昔日的艳红,它颓败荒废,捱到了不堪一击的地步。仅仅是一枚下坠的硬币,竟在它的水泥框架上砸出了缺口。那硬币进而势如破竹地往下切割,最终将此废物毁为碎块。

图14 崩溃 1998

原教旨的毛像在今日实际上已命如游丝,它充其量只能附着在变异的“毛贝贝”身上阴魂不散。彩色纤维玻璃的《毛小姐》塑像就是这样一个将老毛和小毛以及可能演变出的千百万小小毛混杂在一起的阴阳人(androgyny)怪物。(图15)毛式的标准发型依然标志着该像的身份认同(identity),但她的娃娃脸上翘起的长鼻子一眼就让人看出,高氏兄弟挪用了迪斯尼那个木偶人匹诺曹的鼻子(Pinocchio’s nose)。他是个说谎话的孩子,越说谎话,鼻子越长。对比地看,毛像本身即中共用“毛形象”制作的图像谎言,它存在愈久,它的变种产品繁衍愈多,它的谎言就愈益膨胀。毛小姐的长鼻子即这种弄虚作假现象的明喻。这个“毛贝贝”具有比老毛更怪异的个性,她那恶谑的露齿笑看得人头皮发麻,薄熙来的唱红打黑,毛左毛粉们这些年来的拙劣表演就是这种恶俗透顶的笑容。诚如马克思那句名言所说,老毛那场戏已以悲剧收场,“毛贝贝”们若试图再演下去,就只能是拙劣的闹剧中演丑角了。

图15 毛小姐 2006

关于毛小姐胸口上那一对丰乳,评论家各有不同的解释。就我个人的观想反应来说,首先应把脸上的长鼻子置诸合适的语境,然后结合下面的丰乳,在两者相互作用的语境中才可做出言之成理的阐释。就传统的相面术来看,男人的鼻子常被视为一个人自我的表征,同时也是其阳具在面部的对应物。这就是说,翘起的长鼻子代表了老毛或小毛们所处的父权阳位,然而它那过于翘然的勃起难免走向“亢龙有悔”的窘境,而且吊诡的是,这个占据着菲勒斯(phallus)中心位置的填充物却在下面受到母乳的沉重拖累。此阴性表征的突出耸起意味着“牝鸡司晨”的倾向,与上面的“亢龙有悔”相映成趣地暴露出执政者阴盛阳衰,不称其位的丑态。郭沫若曾援引太史公对张良面貌的赞誉,无耻地奉承毛泽东“状貌如妇人好女”。郭沫若的谀词乃皮相之论,他夸大和美化了毛泽东面容上依稀呈现的女相。其实毛身上真正的女人气不在其形体,而在其气质和品性,在他与党组织和同僚的冲突中,他常表现出那种胡搅蛮缠的怨妇作风。从井冈山直到中南海,只要我们仔细观察他对同僚的态度和台上台下的言谈,一个总是抱怨自己被压制或受蒙蔽的怨妇型男人便会依稀浮现在眼前。他说的话常常话中有话,且喜欢以旁敲侧击的方式向别人发难,他一向被称为绵里藏针的老手,动不动就在党内作甩石头、掺沙子、挖墙脚等给人使绊子的小动作。从《金瓶梅》和《红楼梦》这两本集女性斗争经验之大成的书中,他的确学到过不少手段。他的阴性淫威极大地影响到中共的整个组织,你看那周恩来长期奉行的“妾妇之道”,林彪讲起话来那种尖声尖气,还有高层领导中几乎每个人都把花白头发染得乌黑的划一装扮相,全都表现出党性在扭曲党员人性的过程中所发生的变性人症状。真正阳刚的共产党人,从王实味到彭德怀,直到赵紫阳,都在历次运动中一个个被清洗掉了。俱往矣,数毛系人物,就拿高氏兄弟的“毛小姐”这个样板形象作对照吧。

五

真人大小的青铜雕像《毛泽东悔罪》是高氏兄弟“毛系列”的压卷之作,(图16)也是他们“去毛”制作的封笔之作。依然是典型的毛式发型,谢顶的面积显得更大,显示出他那世故的衰老。他端跪在地,右手抚胸,合目皱眉,作悔罪状。Arthur Hwang认为,“该雕塑深切的感人之处在于它所表现的普遍需求,本世纪中广大的人群都需要通过此类解脱的行动,好最终将过去置诸脑后。这是一个终结,一声平和的音调,一件有关个人和家庭记忆的作品。没有夸张或戏剧化,也无雕凿的斧痕,只有温婉的哀感。它包含着对悔悟与和解的期望,凡是存在冲突和暴行的地方,普遍都有这种对互相认可的渴求。正因如此,该作品便越出时间和地域的局限而成为人性和宽恕的一个普泛的象征。在普遍搜求压迫者的罪证和受害者要求进行清算的今日世界上,它的意义就很深远了。”16

图16 毛泽东悔罪 2009

Hwang的理解和期望当然是良好的,在一定的程度上也与高氏兄弟不断组织的“拥抱”行为艺术有契合之处。需要补充的是,Hwang可能未必懂得毛的下跪模式在中国文化脉络中的原型来源。看到塑像《毛泽东悔罪》,我立即联想到小时候在西安莲湖公园所见的汪精卫夫妇下跪像和后来在西湖岳坟所见的秦桧夫妇下跪像。这是传统文化对大罪人昭示惩罚,藉以警诫世人的雕塑处置,它与艺术完全无关,只是为了让罪人的塑像永远代替罪人受辱,从而激起世人对罪恶的仇视和鄙弃。从现代文明的角度来看,这种用罪人下跪塑像来示众的方式是传统文化中极其野蛮的成分,因为它向公众提供了一具可任意施加凌辱的仿真人实体,明显起到纵容暴力游戏的不良作用。我清楚地记得,在汪精卫夫妇或秦桧夫妇的塑像上常有有人吐唾沫,擤鼻涕,甚至作某些下流猥亵的动作。文革中批斗牛鬼蛇神的革命群众,在一定的程度上就采取了这种侮辱人格的做法。高氏兄弟这件作品的可贵之处在于它出于此原型,却在造型上有所改变。高氏兄弟虽说是从受害者惩处恶人的愤慨出发来塑造毛的下跪,却没有对跪像作羞辱性的处理,进而在姿态和面容的塑造上赋予让恶人认罪的期望。这一期望已远非针对毛一人,而是在呼唤中共集团承认以往的罪责,作自新的努力。须知悔罪的前提是认罪,悔罪后方可获得宽恕。这是犯罪者失去权力或处于弱势的情况下才可能出现的变化。当受压受害者仍在受压受害的情况下,他们对压迫者迫害者的宽恕根本无从谈起,他们对后者所抱的和解之期望也只能是可怜的奢望。

图17 郑州四青年撕毛像

塑像《毛泽东悔罪》所暗示的是召唤中共当局对毛泽东作彻底的清算,这呼声从茅于轼发表讨毛檄文到铁流老人豁出老命批毛,从党内的李锐、辛子陵出批毛专著到郑州四青年公开的撕毛像行动,(图17)在在都反映出批毛高潮的势不可挡。《毛泽东悔罪》预演了批毛工程完成后,中国社会经过转型正义才有可能出现的和谐前景。就当前的情况来看,这一前景仍远在万丈红尘之外,其间的问题和障碍远非高氏兄弟的几件作品和笔者这篇评论所能理清。我们不乏和解的期望,我们也渴求相互的认可,但在我们根本不被认可的当前,我们又能凭什么求得和解!所以,搜求压迫者的罪证和不断进行清算的工作就不得不顽强而疲惫地冒险进行下去,“去毛”的课题尤为关键。祝愿高氏兄弟以及其他志同道合者在这一方向上穷追不舍,各尽其能,笔者本人也愿投身其中,与之共勉。

2012年12月31日

注

1埃德加•斯诺,《西行漫记》(董乐山译,北京:东方出版社,2010),页73。

2 Daniel Leese, “Mao the Man and Mao the Icon”, see A Critical Introduction to Mao, edited by Timothy Cheek (Cambridge University Press, 2110), p. 222.

3参看丸田孝志、刘晖,《国旗、领袖像:中共根据地的象征(1937-1949)》,见《中国社会历史评论》第十卷(天津古籍出版社,2009),页323-341。

4同注2,p. 239.

5逄先知、金冲及主编,《毛泽东传(1949-1976)》(北京:中央文献出版社,2003),页802。

6李锐,《大跃进亲历记》上册(海口:南方出版社,1999),页212、215、188。

7同注2,p.220.

8见《党史纵览》,2008年第5期。

9见“纵览中国”网刊(http://www.chinainperspective.com/ArtShow.aspx?AID=18617)。

10同注2,p. 239.

11见朱其《波普使政治肤浅化》,见“艺术档案”网站(http://www.artda.cn/www/1/2011-09/5688.html )。

12 The Gao Brothers: Grandeur & Catharsis, edited by Arthur Hwang (Kansas City: Kemper Museum of Contemporary, 2010). p. 11, 12.

13赵国君《有争议的作品就是好作品:对话高氏兄弟》,见赵的“新浪博客”(http://blog.sina.com.cn/s/blog_5506750301018w53.html )。

14同注12,p.133. 此处引文乃引自李心沫未发表的中文原文(《用艺术塑造空间:高氏兄弟》)。

15同注13。

16同注12,p. 15.

【 民主中国首发 】 时间: 1/9/2013