今天下午一点半,我在房间写作小说《月圆之夜》时,三个协警前来探脚路,打听我住在什么地方,也是天意,刚巧问了我老婆。我老婆说,住在这儿,有什么事?三个协警愣了愣,表情十分尴尬,要紧转移话题,随后溜之大吉。

出这种洋相,暴露自己的贼念头,按衙役的术语,就是“工作粗糙”,我认为户籍警“汤司令”有责任,“市局领导”与那个“小孙”更有责任。要是黑夜时分,“汤司令”人衔枚、马勒口,带着这些人偷偷落实我的住处,不就完了。我的住处,只有两个出口,封住西出口,再封住北出口,我不会飞檐走壁,瓮中捉鳖其实是不费难的。要是在南面北面和东面的楼房窗台上架上机枪,把我打个马蜂窝也不成问题。要是觉得一网打尽还不到时候,装个摄像头,我的行动也在衙役的眼皮底下。

这种现象从我插队结束后,从未发生过。尽管有协警曾来询问邻居有无租房,房客有无暂住证,住了多少人,有没有缴铜钿。即使杯弓蛇影的奥运期间,把大量潜在的访民控制于常熟国防宾馆,直到奥运结束,他们也没有对我有什么露骨的举动。这次一边叫我陆先生,请我吃河蟹,一边对我贼头贼脑,有点出乎意料。

查了一下执政党的革命史,对照下来,这种行为,就是所谓的“布控”,现在的说法就是监控,或者说,把不稳定因素扼杀于萌芽之中。布控有两种目的。一种是经济,比如,早期银根紧张时,看中地主老财的金银细软,就偷偷观察他们的猪圈粪坑有无泥土松动的痕迹,以便确定抢劫目标;比如,为了罚款喝蜜糖,就到处募眼线,甚至叫联防队员走街穿巷听壁脚,看哪儿有赌博活动,然后一举端掉所谓的赌窝。赌徒到了衙役手中,根据家境制定罚款数字,一万五万十万不等,不就范的,就以拘留劳教吃官司相威胁。另一种就是政治。比如,延安整风期间,下手前,先监控王实味,搜集他的材料,调查他的社会关系,最后才批倒批臭把他砍了头;比如,插队期间,监视插队青年的动向,一方面叫他们上城报户口,另方面叫小脚老太,注意插青有没有回家。掌握了情况,根据形势需要,派县工人纠察队登堂入室“大扫除”。

四十年来,我不偷窃、不强奸、不放火、不抢劫,也不写“反标”上街游行和叛国投敌,我也没有行刺前来常熟视察的李鹏、朱镕基、李瑞环、李岚清,可仍然生活于随时给人抓捕的生存状态中,从未得到什么安全感,以致于走路左顾右盼,随时提防衙役的跟踪与袭击,在家写作,也突然打开房门或撩开窗帘,看外面有没有偷窥。盘点了一下大半生经历,发现从来没有流氓黑社会骚扰过我,攻击我的或者对我不怀好意的动物都是来自于官方那个洞穴。起先县工纠,后来联防队,现在协警。不过,他们的后台都是衙役锦衣卫。我哪怕安分守己做良民,插队期间,仍被衙役关了一个月,03年跟朋友一次小赌,也半夜闯门,把我抓进派出所,拍照按指印,不亦乐乎,目的是勒索罚金三千元。第一次算发神经,第二次为了铜钿,这次恐怕是为了什么政治,有可能六四二十周年来临,也有可能我参加了独立中文笔会,和签署了零八宪章的缘故。

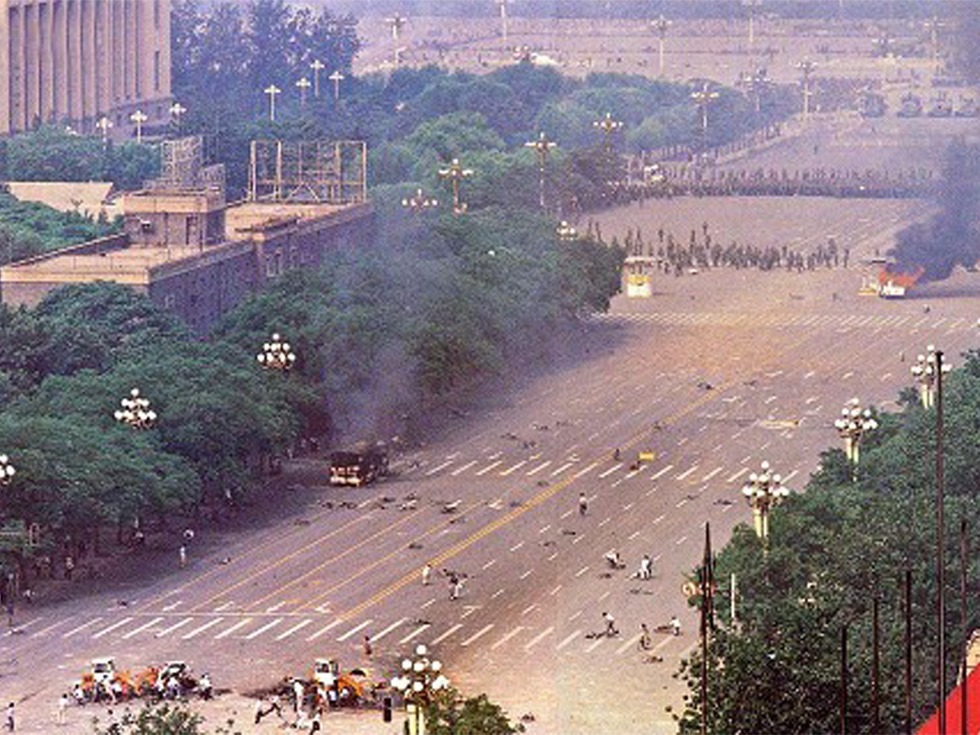

常熟地方当局,除非为了利益不择手段,一般来说,对政治抱着多一事不如少一事的态度,今天发生的事,估计是上面布置下来的任务。一叶落知天下秋,从中可以感知,朝廷的心态极不稳定,宝座也似乎风雨飘摇。他们过去消灭地主富农反革命,后来打击右派,饿死三千万农民,再后来迫害四类分子插队青年(连现任君主的父亲都不放过),1989年又动用野战军,以坦克子弹镇压天安门广场学生,现在夺地下岗,抛弃工农大众,还把作家学者律师、所有的独立知识分子当成政治上的假想敌,这都说明他们政治上的过河拆桥与孤立无援,以及不自信。联想到衙役以前关押刘晓波博士,没收张祖桦存款,最近向艾未未挑衅,并监控余杰、江棋生、丁子霖、王光泽、齐志勇……,甚至有人殴打零八宪章签名人刘沙沙,更证实了我以上判断。我起先保守认为朝廷的寿命还有十二年,现在可以说,朝不保夕,说不定明天出事,后天寿终,难怪山中高僧说,杨佳事件、邓玉娇事件,这种接连发生的稀奇古怪的事件,隐含着天命,其实敲响了朝廷的丧钟。2009年下半年,政变暴动,甚至死掉一个党内大佬都有可能。

在这里,我不想申辩我是六四局外人,也不想告诉他们:我不关心政治,六四期间不会有什么举动。我想,我与其申辩解释,还不如把他们当作虐待狂心理变态者,还不如把这个社会当作动物世界。再者,他们从来没相信过谁,不管人民,还是朋友,甚至自己的同伙。

江苏/陆文

2009、5、29夜10时

文章来源:博讯作者文集