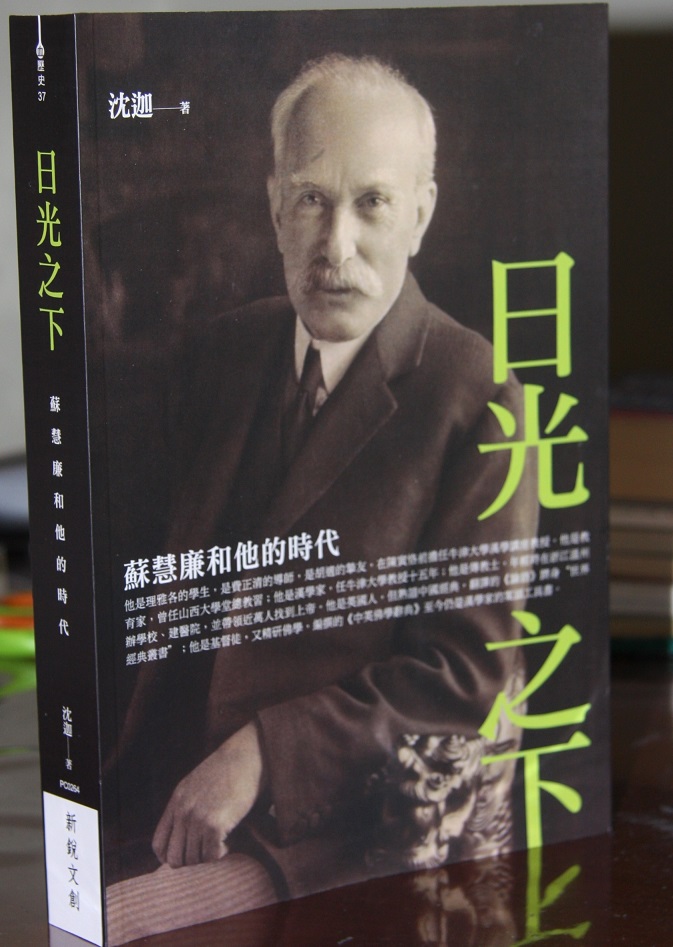

从晚清到民国,有数万名来自基督教国家的传教士,带着圣经及上帝的使命,前往神秘而陌生的中国传福音。苏慧廉(William Edward Soothill),这个几乎被中国人遗忘的名字,就是其中的一员。共产党掌握政权之后,对中国近代以来的历史刻意扭曲,传教士被妖魔化为殖民者的帮凶,苏慧廉自然也不例外。所以,被遗忘不是苏慧廉的错,而是得到过他恩惠的国度对他的亏欠。为了脱去中国人“忘恩负义”的恶名,历史学者沈迦跨越三大洲,历时六年,查阅中国、英国和美国等各国的原始史料,访谈数十位后人,以知识考古学的方式,还原了这位真正的“中国人民的朋友”的生平。

从晚清到民国,有数万名来自基督教国家的传教士,带着圣经及上帝的使命,前往神秘而陌生的中国传福音。苏慧廉(William Edward Soothill),这个几乎被中国人遗忘的名字,就是其中的一员。共产党掌握政权之后,对中国近代以来的历史刻意扭曲,传教士被妖魔化为殖民者的帮凶,苏慧廉自然也不例外。所以,被遗忘不是苏慧廉的错,而是得到过他恩惠的国度对他的亏欠。为了脱去中国人“忘恩负义”的恶名,历史学者沈迦跨越三大洲,历时六年,查阅中国、英国和美国等各国的原始史料,访谈数十位后人,以知识考古学的方式,还原了这位真正的“中国人民的朋友”的生平。

苏慧廉是一位传教士,在浙江温州居住了二十四年,建教堂,将圣经翻译成温州方言,训练本地传道人,带领上万人归主;他是“赤脚医生”和医院的创建者,为温州引入现代医学,培养了第一代本地的医疗人才;他是教育家,不仅在温州办学,还出任山西大学堂西斋总教习;他又是那个时代首屈一指的汉学家,晚年担任牛津大学教授十五年,翻译《论语》和《中国佛学辞典》,费正清是他的学生;他在一战中服务前线华工获得民国政府勋章,后来出任英国退还庚子赔款委员会英方委员,与中方委员胡适为同事,为退还庚款用于中国教育事业作出不懈努力。苏慧廉晚年在《中国与英国》一书中诚挚地表白说:“不管我如何评述中国,我都是带着一种对中国劳苦大众的真挚情感。我曾服务于他们,并在他们中间度过了我的后半生。中国的未来需要耐心,也需要持续的同情。”可以说,苏慧廉是中国现代化进程的见证者和参与者,而日后温州成为中国基督徒比例最高的地区,被誉为“中国的耶路撒冷”,有他一份不可磨灭的功勋。苏慧廉为此付出了巨大的代价,正如与之同工的一位传教士描述的那样,“温州的生活——类似于传教士们在其他地方的真实生活——意味着虔诚的祈祷、奋发的努力、长久的忍耐、以及对主的工作绵延不绝、牢不可破的忠诚。”

在李提摩太和戴德生之间

近代赴华传教士中,有两位并肩而立的巨人,即李提摩太和戴德生,两人代表了不同的传教路线:李提摩太注重“文化传教”,重点向知识阶层传教,并深刻地介入维新和变革运动。李提摩太与康有为和梁启超是好朋友,亲自参与京师大学堂、山西大学堂等近代中国首屈一指的教育机构的创办。他在自传中指出:“在中国的传教士所面临的问题,不仅是如何拯救占人类四分之一的人的灵魂,而且还包括如何在年均四百万的死亡率下拯救他们的肉体,以及如何解放他们那比妇女的裹足更扭曲的心智——从一种延续了无数个世纪的哲学和习俗的统治下解放他们的心智。”而戴德生的信仰更趋向于基要派,始终以福音为中心,在中国宣教长达半个世纪。他创办的内地会发展成在中国规模最大的一个传教差会,拥有三百多所传教站和八百多名西方传教士。有历史学家称赞说:“自使徒保罗以后,能够心怀‘广大异象,而按部就班’,将福音昔传如此广袤疆域的人,十九世纪来,首推戴德生为第一人。”

李提摩太与戴德生,各有所长,亦各有所短。苏慧廉的宣教策略,则处于李提摩太和戴德生之间。与戴德生一样,福音当然是苏慧廉的首要任务。一八八二年,温州只有两个传道人,二十六名教徒,一座教堂。到了一九零八年,统计报告指出,温州已有两千五百多名受洗信徒,再加上六千多名慕道友,常常到教会聚会的有八千多人。教堂十座,聚会点一百五十二处,学校三十六所。这是生命数字,也是灵魂数字。其中,由苏慧廉一手奠基并多次扩建的为温州城西教堂,很多年来一直都是温州最大的教堂。苏慧廉写道:“当看到六百多张灿烂的面孔,听见他们发自肺腑的赞美上帝之声时候,定有某种更胜于快乐的感情激荡在心。”每一个灵魂的得救,当然都出于上帝的大能,却也离不开苏慧廉的“流泪播种”,正如他在《中国传教记事》中所说:“一个原本生活在黑暗与死亡阴影中的民族,现在上帝永恒之光透过异教徒生命的黑暗与坟墓的阴森凄凉,亮起来了。”

苏慧廉认为,教会、教育和医疗必须呈三足鼎立之势。这又跟李提摩太的策略颇为相似。苏慧廉在温州创办了多所医院和学校,多年来始终保持着最高的专业水准,既育人无数,亦救人无数。当李提摩太邀请苏慧廉赴山西大学堂担任西斋总教习的时候,他面临着痛苦的选择:他在温州已经度过了将近四分之一个世纪,温州成了他的第二故乡,他在温州的那些同工和会友如同他的骨肉之亲;但是,教育也是他多年来不能忘怀的事业,他在给母亲的信中写道:“也许有人说这并非传教工作,但对我而言,如果能够智慧地开展,这就是大写的传教工作。不同于将水逆引上山,这项工作更像是往山下倾水那样顺势而为。”苏慧廉有着广阔的胸襟和视野,将教育当作福音预工的一部分,他称之为“大写的传教工作”,堪称神来之笔。他也坚信,要避免再度出现义和团那样的惨剧,就必须通过教育,“吸引并影响官僚和士子阶层投入到曾使英国走向伟大的启蒙运动中去”。

福音当然高于文教和慈善,但是福音的传播又离不开文教和慈善的管道;如果完全忽略文教和慈善,也就削弱了福音本身的丰富性。在这个意义上,苏慧廉的成功,正在于他将两者完美结合,如同飞鸟之两翼,故能展翅高飞。

中国知识分子为何拒绝基督信仰?

苏慧廉在中国的三十年,正是中国由传统的农业文明和皇权帝国转向近代的工业文明和共和国的关键时期,就知识阶层而言,也是儒家士大夫转变为现代知识分子的过渡时期。苏慧廉发现,对基督信仰最为拒绝的,不是普通民众,乃是中国的知识阶层。

苏慧廉早期在温州踢到的“铁板”,大都属于乡绅群体。比如,枫林教案的发动,就是以宗族势力迫害当地信徒为开端。徐氏宗族势力以全体成员的名义发布公告,“有数十人被基督邪教影响已误入歧途。他们背叛祖宗,欺师灭祖,男女混杂,不知礼义”,而给出的惩罚是:“如果不听劝阻,一意孤行,我们将把你们从族谱上除名,收回你们的权利——柴火权、用水权等。你们名下的土地和房屋也将一并收回。”之后,宗族又利用官府的力量将信徒逮捕下狱。可见,中国历来缺乏宗教信仰自由的观念以及对私有产权的保障。

在背后策动这一事件的,是在颇有名望的乡绅徐象严等人。徐象严并非食古不化、愚昧落伍的守旧派,他于一九零六年协同创办温州织锦学校,开温州近代职业教育之先河。又创办贫民习艺所、楠溪高等学堂等教育和慈善机构。一九零九年还当选浙江省谘议局议员,被清廷赐予六品顶戴。入民国后,又担任温州军政分府盐务局长、永嘉县参事会参事、田赋督征员等要职。那么,他为什么要反对基督教呢?

在庚子年的排外运动中,温州教会也损失惨重。苏慧廉的助手、一位本地的传道人在信中写道:“在乐清,一名姓黄的举人写信叫来当地土匪,烧掉了白溪的教堂。这名举人攻击一名传道人,几乎要挖出他的眼睛。”士大夫与土匪,本来风马牛不相及,在残害基督徒上,他们却找到了共同的目标。用美国学者费正清的说法,近代中国的教案一般都有“士绅鼓动、制造谣言、群众怀疑、威胁、最后是有组织的群众暴动”等几个阶段,士绅群体是其中的始作俑者。

从表面上看,基督教与中国绅士阶层的冲突,符合美国政治学家亨廷顿所谓的“文明冲突”的理论;但在背后,更为隐秘的动机则是权力的冲突,因为基督教的进入,削弱了传统士绅阶层对乡村的控制,尤其是在文化教育方面的优越感和垄断权。这才是中国乡绅阶层将基督教视为敌人的根本原因。

而第一代完成现代转型的中国知识分子,亦很少接受基督信仰。“五四”运动的那一代中国知识分子,无比推崇民主与科学,却茫然不知民主与科学从何而来。他们笃信当时在西方颇为流行的“物竞天择,适者生存”的社会进化论,而对孕育了人权、自由与共和理念的清教徒传统弃之如敝屣。所以,他们对西方文明的学习,是买椟还珠、舍本逐末。此后的科学与玄学的论争,以及背后由共产国际策动的“非基督教运动”,若干一流知识分子都自觉不自觉地充当了反基督教的急先锋。

一个最为典型的例子就是,书中引述了苏慧廉的女儿撰写的一篇关于胡适的采访记。胡适强烈地斥责说,“宗教是人民的鸦片”,并声称“上帝存在的概率太小了,不值得考量”,“我不是说我不知道上帝是否存在,而是说我相信上帝不存在。只有物质生活,没有精神生活”。当时,苏慧廉亲切地反驳胡适说:“看到你的人不会相信你是物质的。你本人就不符合你的理论。”胡适在美国接受杜威的实用主义哲学思想,那一时期,基督信仰在美国亦处于低潮。虽然胡适在美国生活多年,却与美国立国的根基——清教徒精神——擦肩而过,他的自由主义思想没有经过圣经的光照,无法成长为一棵参天大树。

中国的两波现代化为何戛然而止?

一八八二年,苏慧廉刚刚抵达中国的时候,正值所谓的“同治中兴”,中国在器物层面亦步亦趋地向西方学习,看得见的成绩似乎相当显着,GDP位居亚洲第一,舰队实力超过美国和日本。但是,内在的制度和价值问题并未解决,核心器官的癌化依然在蔓延。苏慧廉一直到辛亥革命前夕才离开中国,而那时的中国已是河决鱼烂、不可收拾。

沈迦在写作此书的过程中,采用了黄仁宇所谓的“大历史观”。他不仅仅是在写苏慧廉这一个人,表彰其传教的牺牲精神和在学术、教育等领域的成就;更重要的是,他从苏慧廉身上,“一粒沙里见世界,半瓣花上说人情”,折射出中国这艘巨轮在“两千年未有之大变局”中艰难掉头、进退失据的尴尬境遇。

有人将晚清这段历程称为中国第一波现代化,而“文革”后开始的是第二波现代化。沈迦发现,分别处于十九和二十世纪的这两段现代化如此相似,用他的说法就是:“它们都是以改革开放为导向,均在七十年代开始中兴,九十年代戛然而止。政治与经济在其间交织往返,缠缠绵绵,历史只能以一种混沌的姿态向前寸进。”

戊戌变法的失败,谭嗣同等六君子就义,康梁流亡海外,意味着晚清改革的寿终正寝。尽管庚子之后清政权不得不重启立宪进程,但已是亡羊补牢、为时已晚。当慈禧发动囚禁光绪的政变时,正好是苏慧廉在北京的最后一晚,他在时任海关总税务司的好友赫德家中吃晚饭。赫德的秘书赶来告知一两个小时前得到的慈禧归政的消息,赫德大叫“胡扯”,而苏慧廉在日记中写道:“推翻皇帝意味着我们所期待的变革都完蛋了。”次日一早,当苏慧廉夫妇来到北京车站,火车延误了好几个小时,后来他才知道,是因为当局在大肆搜捕康有为。曾担任李提摩太的中文秘书的梁启超,在流亡路上说了一句意味深长的话:“革命党者,以扑灭现政府为目的者也;而现政府者,制造革命党之一大工厂也。”这句话准确地预言了此后十多年中国历史发展的轨迹。

同样,将近一个世纪之后,一九八九年天安门的枪声,宣告了八十年代“胡赵改革”的终止。此后二十多年,中国不再有真心诚意的改革,剩下的惟有特权阶层对财富肆无忌惮的掠夺。

中国两波现代化的失败,是因为两次改革的动力都在于激发人的欲望和“大国崛起”的民族主义情感。肉体欲望和民族主义这两者,都是危险的双刃剑,使得变革从一开始起就染上了毁灭的种子。如果缺乏对自由、人权与共和价值的导入,则改革无异于饮鸩止渴。离开中国十多年之后,苏慧廉在一九二七年撰文指出:“对于中国人基于理性和正义的爱国主义,我们给予极大的同情。不过一个没有自尊的民族只会盲目于主权权力,而无视根本的主权义务。今日中国很遗憾地丧失了这些义务,不仅对中国人,也对外国人。”当时,国共合作的北伐节节胜利,占领南京的激进军人杀害了包括金陵大学副校长在内的多位西方传教士,一场小规模的义和团运动山雨欲来,使得在华的八千名传教士中的五千多人匆匆逃离中国大陆,这次打击使得基督教差会的元气再也未能得以恢复。

而在温州由苏慧廉创立的教会中,出现了一个加入了共产党的名叫尤树勋的牧师,这名红色牧师甚至邀请共产党“温州独立支部”负责人郑恻尘到教会演说。圣殿就这样被玷污了。而郑的夫人、也是当地共产党负责人的胡识因,一个来自永嘉贫困山区的苦孩子,毕业于苏慧廉夫人创办的艺文女校。历史以如此诡异和扭曲的方式演进,让作为后人的我们扼腕长叹,乃至痛心疾首。

二零一零年,作者沈迦回到家乡温州采访苏慧廉养女的后人方保罗,正好经过“七二三”动车事故现场。血肉横飞的惨剧现场,让沈迦不仅想起了辛亥年的保路运动浪潮以及苏慧廉在中国经历的历次动荡。时空的重叠和错位,验证了意大利哲学家克罗齐的名言:一切历史都是当代史。

文章来源:RFA