今天是德国思想家于尔根 · 哈贝马斯(Jürgen Habermas)90岁生日。在过去的六十年里,哈贝马斯扮演了现代德国的牛虻角色,就像古代雅典的苏格拉底一样。哈贝马斯也被认为是目前在世的最重要的思想家,“当代的黑格尔”和“后工业革命的最伟大的哲学家”。正如本文作者所言:评价一位哲学家的遗产并没有客观的标准。但是哈贝马斯在哲学工作和公共知识分子角色上所取得的成就超越了我们时代的任何思想家,将具有长远的意义,对此很少有人提出异议。

如果有一件事不能容许就是知识分子变得犬儒

文 | Peter E. Gordon

译 | 李孟林

01

柏林的犹太人大屠杀纪念馆(Holocaust Memorial)位于布兰登堡门附近,占地19000平方米,安置着近3000块高低起伏的水泥方块。沿着斜坡走向纪念馆中心,有的方块只及膝盖,有的则高过头顶。这些方块代表着德国历史上最黑暗的一章,令人警醒,然而它是否应该选址在德国新近重建的首都心脏地带?在经过漫长的讨论之后,纪念馆才修建起来。

△欧洲被害犹太人纪念碑

2005年5月纪念馆落成之后,《时代周报》的记者注意到了一位形单影只的参观者,一位站在冰淇淋车附近的“头发雪白的绅士”。“他的手托着下巴,陷入沉思。他注视着水泥块之间拥挤的人群,那些相互追逐的青少年,拍照片的父亲,还有气喘吁吁的退休老人。这个人无声地站在那里。”记者观察到,整个场景看起来“仿佛他正在观看一场社会学实验。”然而他似乎面露不满之色。“他在思考什么?‘暂无评论’。”这个人说。“他不想在公共场合谈论这件事,时机仍未成熟。”记者离开之后,此人的“银发仍然在人群中清晰可见”。

这个沉思的银发老人就是哲学家和社会理论家于尔根 · 哈贝马斯(Jürgen Habermas),他在过去的六十年里扮演了现代德国的牛虻角色,就像古代雅典的苏格拉底一样。即使已经步入晚年——他现在87岁了(群学君注:本文写于2016年)——哈贝马斯的热情仍未消减。然而作为一个公共知识分子,他却是一个非同一般的英雄。当今时代,在我们中的一些人仍然倾心的“公共领域”里,越来越多的人物喜欢TED演讲胜过印刷出来的文字,喜欢发推文胜过强有力的理性论证。对哈贝马斯而言,没有了持续不断的公共商讨,民主制度就将崩溃,而这意味着公民必须准备好将他们的论证交付给尖锐的理性批评。

大屠杀纪念馆修建之前的争论让苦涩的记忆再次浮出水面——小说家马丁 · 沃尔泽(Martin Walser)抱怨说这不啻于“为我们的不光彩过去树立丰碑”——但是对哈贝马斯而言,参与有效自我批评的意愿是民主意识的前提条件。传统意义上的民族自豪难以打动哈贝马斯:在《时代周报》上的一篇文章里他回应了沃尔泽,强调“任何把奥斯维辛集中营视为‘我们的耻辱’的人,都会更加在意他人对我们的看法,而不是德国公民回顾过去看到文明的崩溃时形成的对自己的看法。这样做是为了能够直面彼此,表达对彼此的尊重。”哈贝马斯推崇的是对现代民主国家的原则和程序的忠诚感。

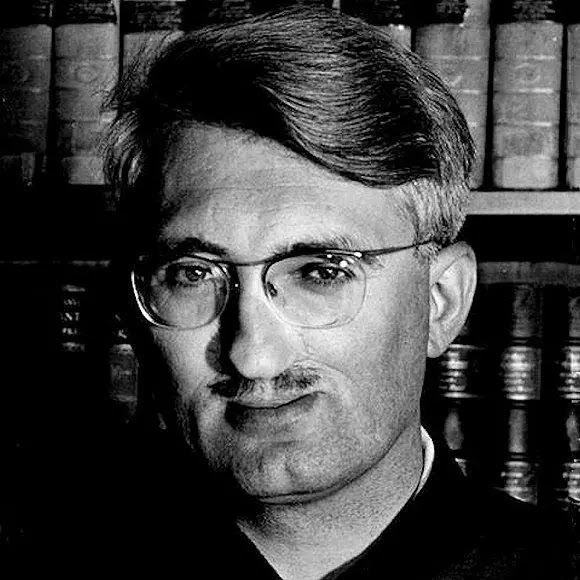

△哈贝马斯(1929- )

最为激励哈贝马斯的理想,是一种对真正具有批判和自我反思精神的现代意识的信念,这种意识能够作为政治的奠基。然而也是出于这个理由,他拥抱复杂性而拒斥教条,而且对浮夸的举止毫无兴趣。哈贝马斯最近在慕尼黑参加了一场哲学研讨会,在学生的印象里他“并非一个魅力超凡的人物”。这些学生“从未听到任何修辞敏锐的论断,也没有体会到那种软化立场以便达成妥协、不管陈述有多荒谬也照单全收的迷人包容,而这种行为在当今的人文学科里实在是太普遍了”,他们也没有看到他“摆出任何的大师风范”。然而他们确实能够看到哈贝马斯思考中的激情:“当哈贝马斯思考的时候——有时候他思索地特别深入,以至于要为自己的‘结结巴巴’致歉——你会感觉到他确实进入了与某个问题的智力搏斗。”

评价一位哲学家的遗产并没有客观的标准。但是哈贝马斯在哲学工作和公共知识分子角色上所取得的成就超越了我们时代的任何思想家,将具有长远的意义,对此很少有人提出异议。Stefan Müller-Doohm出版的最新权威传记两年前以德语出版,现在由Daniel Steuer译成英文。这本传记为上面的论断给出了证据,作者写作十分用心,而且对主人公抱有极大的同情。

这种同情心是有根据的。从他作为哲学家和公共批评家的早年时光开始,不仅在德国而且在整个西欧,哈贝马斯在某种意义上一直是道德的指南针。即便是我们这些未能有幸与之共事的人,他的指引仍然不可或缺。当然,读一本仍然在世之人的传记确实有点奇怪。然而我们应该庆幸他仍然与我们在一起,还没有对他的任务感到厌倦,他仍然在为他称之为“未竟的现代性事业”做辩护。

02

哈贝马斯出生于1929年6月,当时现代德国的民主制度的前景看起来很不确定。在20年代早期的灾难性通胀之后,魏玛共和国仅仅取得了部分的政治均势,而左右两边的政治派别仍然有达成政治妥协的可能性,大部分要归功于中间党派的古斯塔夫 · 施特雷泽曼(Gustav Stresemann)缔造的“伟大联合”。施特雷泽曼是保守党的政治家,1923年担任总理,随后担任外交部长直至1929年秋。施特雷泽曼的逝世恰好赶上了股市崩盘,这标志着德国民主制度终结的开端。中间党派的联合开始分崩离析;社会民主党人试图维持政府,尽管德国总统——年迈的战争英雄保罗·冯·兴登堡——站在共和国的对立面。

哈贝马斯的父亲恩斯特 · 哈贝马斯是一位新教牧师的儿子,持有保守的政治信仰。1933年春天希特勒上台后不久,恩斯特加入纳粹党,并且在1939年战争爆发后自愿加入国防军作战。哈贝马斯10岁的时候加入了德国少年团(Deutsches Jungvolk),随后又加入了希特勒青年团。不过这很难说是出于意识形态上的信念——当时的成员资格是强制性的——而且哈贝马斯宣称他要成为内科医师,从而逃过了准军事部队的训练。哈贝马斯天生腭裂,在小时候接受了一系列的外科手术,注意到这一点也是不无相关的。(如他自己所言)这让他强烈地体验到了人类的脆弱和对彼此的依赖。当时的医学课本将他的症状归为“遗传疾病”,这一点可能也增强了他对纳粹思想灌输的反感。1945年,15岁的哈贝马斯收到了参加国防军的通知,他们将要和入侵的盟军进行最后的绝望抵抗。然而由于奇特的巧合,当军警来敲门时哈贝马斯刚好不在家。不久之后美国人就到了德国,战争结束了。

德国政治家赫尔穆特 · 科尔(Helmut Kohl)比哈贝马斯小一岁,他曾经提过“晚生的幸运”的说法。两人都属于历史学家德克 · 莫斯(Dirk Moses)所称的“45年一代”,这一代的德国政治家和知识分子因为年纪太轻而未曾在第三帝国时期为军队积极效力,然而其年龄也足以知晓战争的恐怖。这一代里的许多人并不愿意纠缠于国家责任这样令人不适的问题,他们将1945年定为“零时”(Stunde null)。在随后的岁月里,随着西德开始为期三十年的复苏和转型的“经济奇迹”,他们采取了一种冷静的实用主义态度。

康拉德 · 阿登纳(Konrad Adenauer)是联邦德国的首任总理,也是保守的基督教民主联盟的标杆人物。他当年的竞选口号是“不要实验”(Keine Experimente!)。然而对于哈贝马斯而言,童年时亲历的暴政并不是当下千篇一律的理由,反而激励着更多的政治批判。哈贝马斯拒绝忘却自己国家的往事,他成为了所有保守主义和民族主义价值观不知疲倦的反对者,同时也为“面对过去”(working through the past)的事业大声疾呼。希特勒时代的记忆或许也能解释哈贝马斯个人对克里斯玛型权威的漠视。即便在哈贝马斯哲学里最困难最技术化的地方,读者仍然能够感受他对公共领域这一个理念的执着,在这里理性的论辩是观点的唯一力量来源。如果说有一条原则贯穿着哈贝马斯的所有哲学的话,那就是仅靠权力并不能证成观点:在民主体系里唯一正当的强力是他所谓的“更佳论证的无强迫的强力”。民主制度正是因为秉持这样的原则才将自身与暴政区分开来。

哈贝马斯在数次尝试之后才得到这一理念,而且还是在他克服了自己对德国智识传统里较为不理性的流派的迷恋之后才达成的。在他叔叔的书房里,他发现了康德和尼采的著作;他把地下室的厨房当做了私人的圣所,在里面大声地朗诵《查拉图斯特拉如是说》里面的句子。然而“到最后”,他后来回忆到,“(它)与纳粹党陈旧口号的关联……实在是太令人难堪。”到1948年,他的学业从医学转到了历史、哲学、德国文学和经济学;他发现存在主义“晦涩的沙沙细语”特别吸引自己。

在哥廷根和苏黎世短暂学习过一段时间后,他于1950年转到了波恩大学哲学系学习,在这儿他和卡尔-奥托 · 阿佩尔(Karl-Otto Apel)建立起了友谊。阿佩尔略为年长,新近毕业,在哲学家埃利希 · 罗特哈克(Erich Rothacker)手下工作。罗特哈克和第三帝国关系颇深——戈培尔的宣传部曾经请他做过广播讲座——但是一开始他对年轻的哈贝马斯产生了相当大的影响。随后,二十岁出头的哈贝马斯开始专注于哲学人类学和威廉·冯·洪堡的语言哲学等话题,然而占据他研究中心的是马丁·海德格尔。他在学术论文和报纸文章上采取了海德格尔标志性的风格,常常提及“实体的隐匿”(the concealment of entities)和“标志的显现”(theemergence of the sign)。1954年年初,哈贝马斯完成了他的博士学位论文,主题是关于谢林哲学里的“绝对与历史”,这位19世纪早期哲学家的思想遗产流入了现代非理性主义的黑暗支流里。

△青年哈贝马斯

03

然而1953年的夏天哈贝马斯知晓了海德格尔过去的政治丑闻。阿佩尔给了哈贝马斯一本海德格尔的《形而上学导论》,这本书首次出版于1935年。在新版本里,意指国家社会主义的“内在真理与伟大”的语言仍然在目。海德格尔对此没有解释,仅有微小的修改。愤怒的哈贝马斯在《法兰克福汇报》上发表了一篇文章的作为回应。“1935年的讲座,”他写道,“无情地揭露了那个时代的法西斯色彩”。

然而,最困扰哈贝马斯的是海德格尔在十八年后仍未给出解释:难道“有计划地屠戮数百万生灵”,哈贝马斯质问道,只是“存在的历史”上的一个节点?难道“澄清过往行为的责任,让人们铭记历史不是勤于思索之人最紧要的责任吗?”。哈贝马斯宣称,现在是时候“用海德格尔的思想去反对海德格尔。”这一番政治思索为他早期的存在主义热情画上了坚定的句号。在传记作者看来,这一事件也标志着年轻的哈贝马斯学术生涯的转折点。尽管哈贝马斯通常会避免在家里发生冲突,但是海德格尔和他的父亲属于同一代人;他谴责德国最受推崇的哲学家是需要相当大的勇气的。因为这一行为,24岁的哈贝马斯成为了一名公共批评家。

对于许多在50年代长大成人的人来说,联邦德国的保守氛围令人窒息。哈贝马斯的智识指导来自于国外,那时,西奥多 · 阿多诺和马克斯 · 霍克海默结束流亡回到德国。他们两人是马克思主义导向的社会研究所的领导人,二战期间避居于美国。

哈贝马斯1955年首次与阿多诺通信,随后在1956年成了他的个人助手和刚重建的社会研究所正式成员。法兰克福学派在哲学上的犀利让他受益匪浅。社会研究所宣扬的目的与他的信念不谋而合,即哲学需要跨过学科的藩篱,和社会学联合才能取得最大的成功。“批判理论”旨在反对法西斯主义的神话,重新唤起启蒙运动被压抑的能量。在早年的广播节目里,哈贝马斯颂扬“吸收了德国精神的犹太人遗产”是一份恩赐,现在“对于我们的生活和存续而言不可或缺”。但是他也发现社会研究所的氛围有些奇特。“我觉得自己好像是巴尔扎克小说里的人物,”哈贝马斯回忆到,“一个笨拙、没有受过教育的乡村男孩,在城市里大开眼界。”阿多诺身上有一种德裔犹太人的博学风格,而纳粹曾尽力消灭这种博学。哈贝马斯说:“时间,有两个维度。”社会研究所是彻底现代的,然而也是过去时代的残存。

哈贝马斯被公认为法兰克福学派“第二代”的代表性人物,但是在学术的气质上他和两位老师有显著的差异。他和阿多诺的关系从一开始就很融洽,但是和霍克海默的关系却比较僵硬。霍克海默对哈贝马斯颇有疑虑,担心这个年轻人的公共批判会给研究所带来恶名。许多年之后,在霍克海默与1973年去世后不久,哈贝马斯有机会看到了霍克海默写给阿多诺的私人信件全文。霍克海默在信中将他们的学生斥为革命分子,说他会帮助“东德的绅士”。霍克海默要求哈贝马斯辞职。阿多诺拒绝了,但是霍克海默和哈贝马斯之间的关系仍然很紧张。1959年哈贝马斯离开了社会研究所,对于一个已婚且有两个孩子的年轻学者来说,这一决定的风险着实不小。他的妻子乌特(Ute)感到惊讶。但是在哲学家伽达默尔的帮助下,哈贝马斯拿到一份奖学金,并得以完成关于“公共领域”思想的教职论文。1961年他拿到了海德堡大学的哲学助理教授职位。

△1964年4月,德国海德堡,前左为霍克海默,前右为阿多诺,右后方挠头的是哈贝马斯

文章来源:群学书院

我们期待原创稿件,来稿请发: [email protected]

其他平台转载请注明(来源:墨香学术 微信:moxiangxueshu)