要考察“民贵君轻”,我们先得来看看“民”在上古时期表示什么意思。

“民”一开始指奴隶。古代奴隶主对比较驯服的战俘刺瞎左眼强迫劳动使之成为奴隶,这种被刺瞎了左眼的奴隶便称为“民”。郭沫若《甲骨文研究》:“(周代彝器)作一左目形,而有刃物以刺之……周人初以敌囚为民时,乃盲其左目以为奴征。” “民”即“氓”(见下),“氓”左边之“亡”与“盲”上部之“亡” 都有逃亡之意,指战俘或奴隶不堪忍受虐待和残害,想方设法逃脱羁押。可见“民”(氓)与“盲”关系密切,提到“民”(奴隶),自然联想到“盲”。梁启超亦谓:“民之本义为奴虏……因其冥昧(盲),亦为之民。”《古代汉语字典》“民”:“【字源】象形字,甲骨文、金文像用锥刺眼的形状。本义指奴隶。”

再来看《说文》:“民,众萌也。” “萌”本义是小草的芽,故有“萌芽”一说,引申为草民、草根。“萌”又通 “氓”(meng),从“亡”,乃“逃亡”、“流亡”、“迁徙”之意。《说文》:“氓,民也。从民,亡声,读若盲。朱骏声《说文通训定声》:“自彼来此之民曰氓,从民从亡会意。”高诱注:“野民曰氓。”《汉语大字典》“氓”:“野民。周朝指居住在鄙野地区从事农业生产的奴隶。”《孟子·公孙丑上》:“则天下之民皆悦而愿为之氓矣。” “氓”就是居无定所、到处流浪、漂泊无着、疲于奔命,所谓野民、流民、游民、饥民是也。(可参见《辞源》和《汉语大词典》)。

从奴隶之民(盲、氓)到草民、野民、流民、饥民等,再逐渐演化,最后泛指老百姓。这个“老百姓”区别于君主、群臣百官、士大夫等,一般也可称作庶民、黎民、小民、贱民等。同时,古代“民”也有别于“人”。《说文》:“人,天地之性最贵者也。”只有君主、群臣百官和士大夫以上身份的尊贵者才可被定义为“人”。“民”不算“人”,它与“奴”、“盲”、“氓”、“甿”、 “萌”等,都是一种对平民百姓的贱称或蔑称。“民”虽有“人”形,但实际和牲畜无异。野民与野兽杂处,草民与杂草为伴,流民疲于奔命,奴隶还要戴上镣铐耕作……他们实际就是力畜或曰役畜,是畜类和兽类中的一种。质言之,“民”不过是统治者的私有财物,就如耕牛、羊群等属于地主的私有财物一样。

所谓“牧民”,就是要像看管牲畜一样治理“民”。而“牧民”之官则径称“民牧”,即“民”的 “牧养人”,如“冀州牧”、 “益州牧”、“荆州牧”等官职即源于此。就连专制君主都爱自称“民牧”,即管理牲畜的总头目。

“人”与“民”连用,合称“人民”,乃是晚近西风东渐以后的事。

二

“民”处于这样一种狗彘不如、盲人瞎马的状态,如何会被心血来潮称作 “民贵”呢?这确实有点不好理解。谓予不信,请看孟子是怎么讲的:“民为贵,社稷次之,君为轻。”(《孟子·尽心下》) 他的这个话现在一般可简作“民贵君轻”。

我们先来看几则经典解读:

1、孟子的政治思想想。认为民心向背为国家政权安危所系(民为贵),国君要把本身利害放在这一前提下来考虑(君为轻)。 (《辞海》)

2、在政治关系中,民心民意决定政治的安危存亡,它提醒统治者关注民众的愿望。春秋战国时期,旧的君权神授说崩溃,君权逐渐失去政治神学支持,从而使实际政治关系暴露出来。在这种情形下,孟子认为得民心者得天下,失民心者失天下,民心的向背为国家政权安危所系。要得民心,就要让人们的基本生活得到保障,养生送老而无憾。民贵君轻对中国古代政治产生了积极影响。(《中国大百科全书》)

3、仁政学说的核心,渊源于早期儒家的“民本”思想。认为在治理国家统一天下的问题上,民心最重要,而社稷为次,君主为轻。强调“保民而王,莫之能御也”,保护劳动力,并把他们束缚在土地上,是维护专制统治的根本前提。指出:“得天下有道,得其民,斯得天下矣;得其民有道,得其心,斯得民矣”。并在此基础上提出了一套“施仁政于民”的策略,在一定程度上肯定了“民心”向背的历史作用。(《哲学大辞典》)

认为“民贵君轻”来源于儒家的“民本”思想,那是没有疑问的。《尚书》:“民惟邦本,本固邦宁。”这是儒家“民本”思想的出处。意思是说,民众是国家的根本,只有根本稳固了,国家才会安宁。它出于西周周公的“敬德保民”说,到春秋时期又发展为“重民” 思想。总而言之,统治者一定要“重民”、“保民”:“王者以民为天”;“为天下者不慢其民”;“为国者以民为基,民以食为本”;“民者,国之根也,诚宜重其食,爱其命”;“为君之道,必须先存百姓,若损百姓以奉其身,犹割股以啖其腹,腹饱而身毙”等等,不一而足。

由此可见,民众之所以成为一国之“本”,是因为他们乃统治者赖以存在的基础和条件。宋欧阳修说:“臣以是知:民惟邦本,本固邦宁,国之所以废兴存亡,特在于得民与不得民之间耳。” 明倪谦也认为:“民惟邦本,本固邦宁,是以古之大臣,以安社稷为心者,无不以安民为务。”说得明白一点,没有老百姓或老百姓活不下去,你这个统治者当下去还有啥味道?

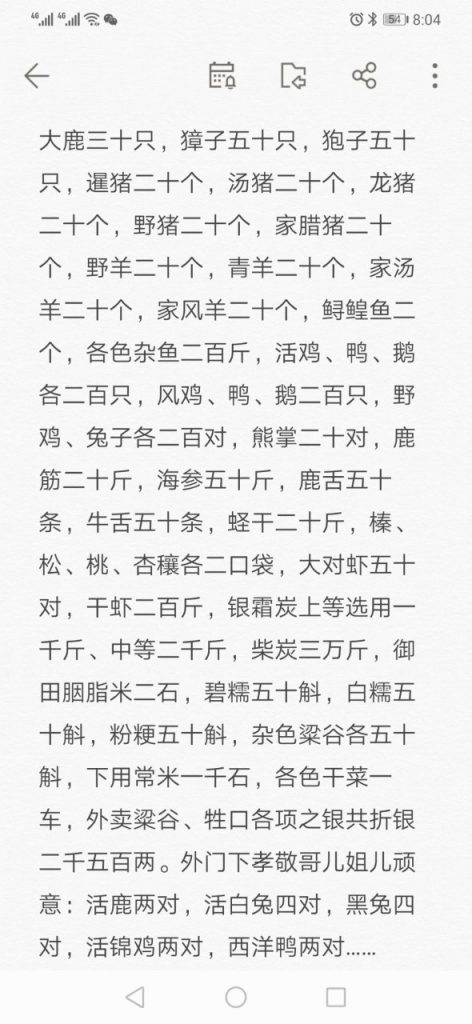

这里我们可以引证《红楼梦》里乌进孝给贾府孝敬年货的清单以及他与贾珍的一段对话作为说明:

贾珍便命带进他来。一时,只见乌进孝进来,只在院内磕头请安。贾珍命人拉他起来,笑说:“你还硬朗。” 乌进孝笑回:“托爷的福,还能走得动。”……贾珍道:“你走了几日?”乌进孝道:“回爷的话,今年雪大,外头都是四五尺深的雪,前日忽然一暖一化,路上竟难走的很,耽搁了几日。虽走了一个月零两日,因日子有限了,怕爷心焦,可不赶着来了。”贾珍道:“我说呢,怎么今儿才来。我才看那单子上,今年你这老货又来打擂台来了。”乌进孝忙进前了两步,回道: “回老爷,今年年成实在不好。从三月下雨起,接接连连直到八月,竟没有一连晴过五日。九月里一场碗大的雹子,方近一千三百里地,连人带房并牲口粮食,打伤了上千上万的,所以才这样。小的并不敢说谎。”贾珍皱眉道:“我算定了你至少也有五千两银子来,这够作什么的!如今你们一共只剩了八九个庄子,今年倒有两处报了旱涝,你们又打擂台,真真是又教人别过年了!”……

我们看了这个货单和主仆间的对话,多少能够明白,古代统治者何以生发出“民本”思想了。乌进孝等农民确实可称是贾府之“本”,但这个“本”在贾府的主子面前毕竟还只是“奴”;见到主子还必须长跪不起,低三下四,拍马奉承,一口一个爷,哪怕贾珍比自己的年纪小了许多。

无疑,主子(统治者)是要“重民”、 “保民”的,不然主子哪来挥霍和享受啊?假如不重视这个“本”,没了“本”为统治者创造财富,那么统治者养尊处优、衣食住行玩以及其它生活来源和荣耀,到哪里去获得?就是保卫江山社稷、开拓疆土的兵源都可能征招不到啊。所以即便仅从这点出发,统治者也没有不重视这个“本”的道理。

一言以蔽之,“重民”、“保民”等“民本”思想的提出,实际并非真的是为了民众的利益和爱护他们,而是最终要维护统治者的政权、地位和利益。人养猪不是因为爱,而是要吃它身上的肉。你都成了人家刀板上待宰的猪或羔羊,你还晕晕乎乎相信自己是“贵重”的,而宰你的人(统治者)倒是“轻微”得不值一提吗?此时的你真会觉得猪在刀板上的嚎叫会打动宰杀者,使他们发善心放了你吗?或者,类比而言之,你真会相信连“人”都不是的“奴隶之民”的所谓“民心民意”,能让专制统治者感念你的好处而对你手下留情吗?这里必须千万注意:“民心民意”之有用无用,不在于你是否表达、能否表达和表达的呼声有多高;而在于权力掌握在统治者手里,听与不听,听到什么程度,全是他说了算而不是你“民”说了算。要不,你可以去问问乌进孝会怎么回答。

说白了,“民本”只是手段而非目的,它本质上是一种利用和奴役关系。因此从这点上讲,专制统治者才是真正的“本”,而作为“手段”和奴役对象的“民”,不过是彻头彻尾的“末”而已——给猪好饲料吃,把猪养得肥肥壮壮,为的是多杀肉;而不是让你真成为“本”,一直供养你,让你幸福和有尊严地活下去,延年益寿,人民万岁。

“ ‘保民而王,莫之能御也’,保护劳动力,并把他们束缚在土地上,是维护专制统治的根本前提。”也就《哲学大辞典》上的这一句,算是真正击中了要害,其余的那些“经典解读”似乎都给人隔靴搔痒之感。

三

上面我们大致解读了“民本”思想的出处和实质,差不多已经明白它其实就是统治者以劳苦大众创造财富作为自身维持统治地位的前提(手段)来考量的,并非真把“民”当作国家的“根本”来推重。既如此,那孟子撇开“民本”而另创新说,提出“民贵君轻”,又是所为何来呢?他老人家真的认为一贯被称作奴民、草民、野民、贱民、饿民的劳苦大众,会比江山社稷和君主更“贵重” 吗?如果是,那为了体现劳苦大众的 “贵重”,孟子又提出了哪些改善民生和尊重民意的具体主张呢?

诚然,孟子也骂君主,如:“君之视臣如手足,则臣视君如腹心;君之视臣如犬马,则臣视君如国人;君之视臣如土芥,则臣视君如寇仇。”甚至还宣称:“贼仁者谓之贼,贼义者谓之残。残贼之人,谓之‘一夫’(独夫民贼)。闻诛一夫纣矣,未闻弑君也。” 这些似乎可当作“君轻”的证据。然而,针对“民贵”的劳苦大众,他最终又提出过哪些改进他们生存状况的具体办法呢?翻遍《孟子》,除了一些高大上、伟光正的口号式大话以外,似乎找不到一点可资后世借鉴的建言献策和制度安排。

如此,他的“民贵君轻”之说与“民本”思想又是怎样的一种关系?是对“民本”的继承?还是对“民本”的超越?如果仅仅是继承,那也不过是换汤不换药,实际仍停留在“民本”的层面,仅换种说法而已。倘是超越,那它超越在何处?它是否已抛弃了作为手段的“民本”,而代之以目的的“民贵”?兑现这一步的具体措施又在哪里?

我们不妨再来看几则有关“民贵君轻”的评述:

1、孟子曰,民贵君轻,岁之饥穰,百姓之命系焉,天下之事孰重于此!(宋·陆九渊)

2、天下为主,君为客……天下之治乱,不在一姓之兴亡,而在万民之忧乐。(明·黄宗羲)

3、咱们所笃信的主义,就是孟子的民贵君轻。拿一个铺子打譬,人民是股东,皇帝是掌柜;股东固然有时懒得管事,到他高兴管起事来,把那不妥当的掌柜撵开,却是认为天经地义的。(梁启超)

4、一时风气实趋向于贵君而贱民。孟子乃力排众议,正告天下曰:民为贵,社稷次之,君为轻……是孟子不仅以人民为政治之目的,亦且以之为主体。此其为说固非六国时代一般人士所能喻,即孔子亦未尝雅言以明之也。盖孔子民可使由,不可使知之说略含轻民之意……孟子始暗示君民之对立,而申明民主君仆、民体国用之旨。(萧公权)

5、孟子民贵君轻之义,谓为世界民主论之先驱可也。(张君励)

6、孟子说:“民为贵,社稷次之,君为轻。”孟子的这些思想在中国历史上有巨大的影响,直到一九一一年,推翻帝制,建立民国,其中虽然有近代西方民主思想的影响,但中国自古以来主张的“革命权利”在民众中间拥有更大的影响。(冯友兰)

7、孟子讲,民为贵,社稷次之,君为轻,这可以说是民主思想。(张岱年)

8、真正把百姓的利益放在首位,国家的利益应该服从百姓的利益。孟子说过:“民为贵,社稷次之,君为轻。”这个顺序是对的,但是历代君主从来不讲孟子的这段话。 (茅于轼)

9、社稷:古代帝王、诸侯所祭祀的土地神和谷神,后用来代指国家。百姓最为重要,国家为次,君主为轻。【例】古人尚且强调民贵君轻,我们更应该懂得:人民的利益高于一切。(《新华语典》)

10、“孟子提出:“民为贵,社稷次之,君为轻,是故得乎丘民而为天子。”它是对春秋战国以来重民思想的总结……到近代,孟子民本思想成为先进人士,引入西方民主学说的思想酵母。(《政治学辞典》)

从上面这些论述来看,历代对孟子的“民贵君轻”,基本是持肯定态度的,有的甚至干脆称其为“民主”的先驱或先声。当然,它如果真蕴含了“民主”的成分,那称它是对“民本”的超越也不为过。问题是,它究竟有没有“民主”的成分在内?

依照比较流行的说法,“民主”是指民众享有参与政治生活和国家事务并对其自由发表意见的权利,与“专制”相对。

《大不列颠百科全书》是这样解释“民主”的:一种最高权力属于人民并由人民直接或间接通过代议制来行使权力的政体。在直接民主中,公众直接参与政府事务。现今大部分的民主是代议制民主,这种观念大多源自启蒙运动时代,以及美国独立及法国革命时期所兴起的思想和制度。今天所谓“民主”就是指普选、竞选公职、言论和出版自由以及法治等。

简言之,“民主”就是“主权在民”的意思,即一个国家的公共事务和公权力的授受,它的决定权应该在全体国民手里。民主首先是一种权利,然后才是一种制度。我们平常所讲的“民权”,其中一部分就是指民众参与政治、管理国事、投票选举等的民主权利。

那么,孟子的“民贵”是什么呢?依照一般理解,“民贵”应是“民重”之意,就是说,民众十分重要。重要到什么程度呢?在民、国、君三者之间,民众最重要。为什么?因为没有了民众,没有了他们创造财富,那无论国家还是国君,都将不复存在,即便存在也没有什么意义。

然而,民众再怎么重要,哪怕宣称比国家和国君都重要,若没有“民权”,那这种“重要”,又有什么价值?说到底他们不过是统治者利用的工具或手段而已。换言之,缺乏“民权” 的“民贵”,就是一句空话。这种时候,“民贵”无论如何也不可能成为统治者追求的目标。你想让统治者成为民众之仆,可能吗?世上从来没有这样的好事。

我可以负责任地告诉大家,孟子的“民贵”,绝不包含“民权”之意,它与“民主”半毛钱关系都没有。春秋战国时代,连“人”都算不上的奴民、草民、野民、流民、饿民、贱民,会有权参与国事吗?他们有选票吗?他们有能力和机会对统治者说不吗?他们活得有自由和尊严吗?《孟子》里会找到类似可操作的具体主张和制度安排吗?当然不会。既然如此,孟子的“民贵君轻”,怎么可能有“民主”的成分在内呢?又怎么可能是“民主”的先声呢?又怎么可能成为统治者治国理政的目的而被孜孜以求呢?

“民贵君轻”,说到底还是一种作为统治手段的“民本”,而“民本”的实质,如前所述不过是“民轻”、“民贱”、“民末”而已。“民贵君轻”之所以被推崇,也只是因为它打扮得更漂亮,也更动人,自然也就更具迷惑性罢了。

四

我们知道,与“民贵”对应的是“君轻”。“轻”可以理解为“轻微”、“轻视”、 “轻忽”、“轻贱”等,总之就是不重要、不起眼、不入流、不足道的。从排序上看,民众最重要,位列第一,国家第二,君主仅列小三。

有论者认为,民众的重要程度都超过了国家和君主,他们怎么还只是工具或手段呢?如果民众是工具或手段,那谁是目的?国家?君主?如果是,那它们何以只能处在第二第三的位置?

我想,假如民众真是目的,比如 “民权”得到尊重并通过一定的契约形式来加以确认和规范,同时在执行上落到实处;那么国家、君主成为工具或手段而为民众这个目的服务,或许多少有点可信。只是它要通过排序来宣示,则又颇可怀疑。排序就是排座次,就是注重等级,这与“民主”的要义不相符合。

我们已晓得,没有“民权”的“民贵”,民众的福祉是不可能成为统治者追求的目的而被提上议事日程的。你的调子唱得哪怕再高,也不能表明它真就成为目的或真的很重要。既然孟子时代不可能有“民权意识”,那除此之外你还能用什么来证明“民贵君轻”不是假大空,而是实实在在的爱民、利民、惠民、重民、尊民呢?至少在《孟子》里我们还找不到这样的根据;就是在数千年的专制史里边,我们同样也很难找到类似的例证。既然如此,“民贵君轻”一二三的排序,如何能有说服力?如何可以当作金科玉律来顶礼膜拜?

孟子之师孔子有言:“巧言令色鲜矣仁”,“今吾于人也,听其言而观其行。”尽管我对孔老夫子的话有很多不赞同,但这两句我始终坚信不疑。 “民”,贵还是不贵,“君”,轻还是不轻,不在于嘴上功夫,而在于实际情况究竟如何。嘴上喊“民贵”,现实里却“民不聊生”、“民生凋敝”或“民怨沸腾”;嘴上称“君轻”,现实里却君临天下、唯我独尊或定于一尊。这样,如何能让人相信你唱的高调?

第一、历史上有没有过这样的先例,即统治者“轻如鸿毛”,却要负责经国大业,带领“国之重器”的劳苦大众奔小康?而被带领的“国之重器”的劳苦大众,竟也心甘情愿、服服帖帖地被“轻如鸿毛”的统治者任意支配、任加宰割?我相信历史上不可能有这样的先例。历史事实只能是这样的:“轻如鸿毛”的劳苦大众,被“国之重器”的统治者任意践踏和盘剥,以致像牲畜一样生活在水深火热之中。如果不是这样,何以这个“民”,都是被刺瞎了眼的奴隶和居无定所四处流浪的草民、野民、流民、饥民等构成的呢?

我们先来看孟子所处的春秋战国时代,“民贵君轻”是否可能?如果可能,为何还要保留“民”这个贱称?又何来“牧民”一说?又如何会有“民不堪命”、“民坠涂炭”、“苛政猛于虎”等惨象发生?就连孟子自己都说:“庖有肥肉,厩有肥马;民有饥色,野有饿莩,此率兽而食人也。”(《孟子·梁惠王上》)甚至,在如此惨象下商鞅等统治者还要变本加厉,进一步提出“驭民”、“愚民”、 “疲民”、“贫民”、“弱民”、“辱民”等邪惡的治民之策!理论和实际如此格格不入,孟子居然好意思提出“民贵君轻”,它会是真诚的吗?

孟子之后呢,是否出现过“民贵君轻”?少时读《三国》,对董卓的“吾为天下计,岂惜小民哉!”印象深刻。他要迁都,洛阳往长安道上狂奔,小民百姓扶老携幼,哭爹喊娘。董卓嫌行进速度太慢,恐被敌方追杀,便下令砍掉一些百姓,除去尾巴。有左右劝谏,董卓大怒,说了上面这句话。真不明白他的“天下”指什么?为天下计,小民就是代价,就可滥杀?这还是被推崇备至的“民贵”吗?

据记载,明代的朱元璋特别不喜欢《孟子》,当他读到“君之视臣如手足……则臣视君如寇仇”这段时,随即龙颜大怒:好一个胆大孟轲,竟要臣子拿皇帝当贼寇和仇敌,那还了得!这老儿要是活到今天,非严办不可!尤其那句“民为贵,社稷次之,君为轻”的言论,更让这位大明开国皇帝怒不可遏:民贵君轻,成何体统?是可忍,孰不可忍!

可以说,朱元璋对待《孟子》的态度代表了历史上所有统治者的想法。区别仅在于,前者暴跳如雷,后者隐而不发。

至于当今社会, “民贵君轻”是否已成为现实?应当承认,如今倒是听到不少有关“人民至上”,“人民利益无小事”,“人民利益高于一切”,“利为民所谋,情为名所系,权为民所用”,以及“孟子说‘民为贵,社稷次之,君为轻’,人民是国家的主人,干部是人民的公仆。公仆公仆,一要为公,不能有私心;二要为仆,不能有官气。公仆对人民负责,天经地义。这种关系不能颠倒。任何党员干部,只有为人民服务的责任和义务,没有当官做老爷的权力”这类政治正确的口号,似欲与“民贵君轻”试比高。但真实情况如何,大家应该有目共睹,无需我多饶舌,不说也罢。

第二,“民贵君轻”,不但在历史和现实中找不到根据,而且它也很难得到孟子在另一处所讲的“有大人之事,有小人之事”,“故曰:或劳心,或劳力。劳心者治人,劳力者治于人。治于人者食人,治人者食于人。天下之通义也”这种观点的支持。

“劳心”与“劳力”之说来自《左传》 “君子劳心,小人劳力,先王之制也。” 就是说,君子(大人)是“劳心者”,民众(小人)是“劳力者”;“劳心者”(大人)统治人,“劳力者”(小人)被人统治。一句话,君主和达官显贵这些“劳心者”,必然要统治草民百姓这些“劳力者”。

你看,草民百姓再怎么“重要”(“民贵”),哪怕被抬上天,最终在地位和境遇上还只能是“劳力者”(“小人”),他们将一无例外被“不重要”(“君轻”)的“劳心者”(“大人”)来统治。君主哪怕再怎么“轻如鸿毛”,可毕竟是“劳心者”,他们照样是“人上人”。这就非常悖谬,排在第一重要位置“民贵”的“劳力者”,因其只是“小人”,故必须让排在末位“君轻”的“劳心者”(“大人”)来管理。这话听上去,怎么看都别扭,你能说它不自相矛盾吗?

第三,问题还在于,孟子时代实际是推崇“君贵民轻”的,他宣称的“民贵君轻”其实是“本末倒置”的。“民”说到底是一种污名化的低贱身份,他们能“贵”到哪里去呢?然而孟子偏偏对严酷的现实视若无睹,为了“惊世骇俗”,竟来它个一百八十度的大转弯,从一个极端走向另一个极端,反其道而行之地提出“民贵君轻”!姑且不论实际情况如何,单从逻辑上讲,也是很难自圆其说的。

将民众、国家、君主进行排序,认为三者的重要性依次是民、国、君。看起来好像也有一定道理,如国家居次席,就歪打正着,碰巧让他讲对了,至少理想状态应如此。但“君”与 “民”的轻重定位,就有点经不起推敲。哪怕仅从儒家“仁政”、 “德政”的角度看(不涉及“民权”),将与“民”与“君”截然对立也是不妥当的。它们其实应该是统一体的两个不同侧面。

“民”(“氓”、“萌”等)原本带有侮辱性、歧视性,他们不过是奴隶、野民、草民、贱民,甚至都不配称作 “人”,故才以“民”、 “氓”、“萌”等蔑称之。现在孟子既然要肯定“民”的第一重要性,并高喊“民贵君轻”,那你首先应该将“民”还原为“人”,是和统治者一样的“人”,而不是沿用“民”这个蔑称或分成“小人”和“大人”。“民”与“君”在“人” 的层面上应该平起平坐,达到统一。但他并没有这样做,而是继续用“民”这个贱称,决不肯还“民” 以 “人,天地之性最贵者也”的地位。

我认为,孟子若提出“人贵国轻”,一定要比“民贵君轻”强。以人为本,人是第一位的,国是第二位的;先有人后有国,国为人而立;离了人,国什么都不是。而“君”与“民”,应该不分轻重。“君”是人,“民”同样是人,他们在“人”的层面上不分贵贱和轻重。

可能有人会说,孟子时代他还不可能有此认识。没错,我同意这个说法。但我要问,他既然无此认识,又如何能提出“民贵君轻”呢?“民贵君轻” 难道不比“民君无轻重”更激进?你连 “民贵君轻”都敢提出,“民”与“君”不分轻重贵贱,大家都一样,你倒反而不敢提了吗?

何况,“民贵君轻”根本就违背事实,它是从来都不可能出现的痴人说梦。“民君无轻重”虽然历史上也不曾出现过,但这个思想毕竟更符合人性。孟子不是坚信“人性善”吗?一视同仁才叫善;人分成高低贵贱,那叫恶。再说,人不分高低贵贱具有前瞻性,它最终可能实现;而“民贵君轻”则永远也不会成为现实。

一方面宣称“民贵君轻”,另一方面“民”连“人”的尊严都没有,至多也只是“小人”,且无时无刻不被“君”骑在头上拉屎拉尿。这在逻辑上如何能自圆其说?更何况历史和现实都不支持这种说法,它压根就是假大空的“口惠而实不至”,仅能供那些好做白日梦的空想家聊以自慰罢了。

我倒是觉得,从儒家“仁政”、“德政”及“民本”的角度上讲,“民贵君贵”,尊民而自尊,才是顺理成章的。就是说,只有尊重民意,努力保护民众利益的君主,才是真正可贵的。反之,不尊重民意,视民如草芥的君主,那就等于自轻自贱,它就应该“民轻君轻”,即轻视民众的君主一定被社会所轻视。

也就是说,无论“民贵君贵”还是 “民轻君轻”,它们在逻辑上都是能够成立的,而在现实中也具有可行性和号召力。道理很简单,尊重民意的君主同样也能够得到民众的尊重和拥戴: “爱人者人恒爱之,敬人者人恒敬之。”(《孟子·离娄下》)

而“民贵君轻”,既不具有历史和现实的可能性,也不具有操作层面的可行性,而且逻辑上也不能自洽。君主会说,我这么尊重民意,爱重民众,并尽力维护民众的利益,最终还要被社会所轻,那不是好心无好报吗?孔子说:“为政以德,譬如北辰,居其所而众星拱之。”孔子描述的这种情形才是符合情理和逻辑的。因此,无论从“仁政”、“德政”还是情理和逻辑上讲,“民贵君轻”都难以成立;因为它至少是违背了我们这个文明古国和礼仪之邦应该有的传统价值观。

五

看来孟子的“民贵君轻”,无论其立论上的可靠性,还是逻辑和情理上的自洽性,抑或历史、现实等的可能性,都不足凭信。只是一点,“社稷次之”,尚有些道理。不过,那也只是理想社会才能达到,从古及今的历史里都还未曾出现过。孟子这么认为,也很难说一定就是真诚和具有超前意识的。因此,若除去这点不论,倘要再寻其它方面的价值,空空如也。

或许历史上也只有暴君朱元璋这个老粗,真把《孟子》的“民贵君轻”当回事。其他统治者一般都不在意孟子的“臆说”,反正是忽悠人的,何必当真呢?也就是说,除了像朱元璋这样的弱智暴君外,更多养尊处优的统治者,更愿意把“民贵君轻”这样的忽悠术,拿来为我所用,以便进一步哄骗草民百姓,让他们心甘情愿、服服帖帖地被束缚在土地上替自己卖命而毫无反抗之心。

于是就产生了这样的悖论:

一方面这个在当时就被证明完全经不起推敲和较真的假大空说法,居然始终被后世学者和空想家们奉若神明。而另一方面,在诸如此类“民本”或“民贵”思想受到不断推崇和追捧的同时,现实政治却变本加厉地走向专制和黑暗;从事劳作替统治者卖命和创造社会财富的草民百姓的生存状况也越来越不堪乃至猪狗不如,以致历朝历代要不断爆发官逼民反、揭竿而起的所谓“农民起义”。

让我十分不明白的是,这些有身份、有理想、爱思考的知识者何以对两者间越来越大的反差视而不见,却仍要情有独钟、一如既往地鼓吹“民贵君轻”的惊世骇俗、石破天惊呢?这样一种情结一直延续至今,以致还得到具有良知良能和现代文明意识的梁任公、萧公权、张君励、冯友兰、张岱年、茅于轼等知识分子的认可和肯定,甚至还在它身上发掘出了古已有之的民主先驱或先声,岂不怪哉!

照我看,其中的原因恐怕在于人们对专制君权有着一种本能的不信任和抵触,以及对老百姓猪狗一般的生存状况的强烈不满。 “民贵君轻”就像是一种安慰剂,它可以用来擦拭自己身上的伤痕和抚慰心灵的痛楚。既然人们没有能力改变现状,那么为了获得某种心理上的补偿,用“民贵君轻”来麻痹和安慰自己,也未尝不是一种生活下去的理由和精神支撑。

孟子“民贵君轻”的说法尽管虚妄不实,但它毕竟触及到了“君贵民轻”这一中国社会的痼疾。就是说,如何来安抚民心,维持国家稳定,维护社会秩序,是任何有担当的政治家、思想者都不能回避的重大而又迫切的现实问题。在没有更好的解决方案之前,孟子“民贵君轻”的思路,很难说不是一种可以望梅止渴和聊以自慰的替代品,哪怕它不靠谱、不可行。因为你似乎还找不到比它更有号召力和吸引力的良方来否定它的这种“矫枉过正”。毕竟它对被视作天经地义的“君贵民轻”的颠覆,还是能给后世的思想者质疑和抗拒专制君权的合理性,提供一定程度的想象空间和某种理据。这或许是它历来受到推崇的原因所在吧。

然而问题恰恰也出在这里。我们说,“君贵民轻”固然不合理,但“民贵君轻”就一定比前者更合理吗?回答显然是否定的。

中国数千年的皇权专制制度,其中赖以支撑的一项根本性规矩,就是等级制。所谓等级制就是专制制度下用某种等级来区别人们政治和社会地位的一种排序。质言之,等级制无非是支持少数上层人物实施专制统治的一种层次分明的社会架构。在此种社会架构下,人须分成三六九等,以致“民”都不算“人”,它不过是底层身份者的贱称或蔑称;官还要分君臣上下、诸侯大夫、公侯伯子男,及至后来的九品中正制之类。等级之森严,为世界所仅见。而“君贵民轻”正是这种社会架构的一个缩影。

可是,要想打破旧的等级制,显然不能依靠新的等级制来维系社会秩序。不管是“君贵民轻”还是“民贵君轻”,它们的底色都是等级制。而这恰恰是社会不合理、不稳定和不可持续的根由。孟子“民贵君轻”的妄诞和失败正是在于用新的等级制来取代旧的等级制,它仍旧重复着专制王权政治反人性、反文明的这个胎里病。

问题的诡谲还在于,旧的等级秩序的“君贵民轻”,至少在专制社会有着一定的合理性和维系它的根据;而新的等级秩序的“民贵君轻”,在专制政治下完全失去了支持它的社会基础和现实可能,甚至妨碍社会正常运转,以致不能不靠弄虚作假、欺世盗名来忽悠民众。就是说,宣传口号是“民贵君轻”,而实际运作却是“君贵民轻”。这样就导致口号与实际之间的严重分裂。这似乎也开了后世形式主义、官样文章和表面文章的先河 ,“民贵君轻”成了不折不扣挂羊头卖狗肉的幌子。

这样,问题也跟着凸显出来:一种在专制社会能行得通的“君贵民轻”,突然要让一种在专制社会根本行不通的“民贵君轻”来取代,你说,它会得到整个社会的认可吗?照我看,不要说专制统治者本身(如董卓、朱元璋),就是“民”自己(如乌进孝)都不敢有此奢望,更不要说去努力、去抗争了。因为任何乌托邦的东西,只能停留于空想和做梦,是断不能拿来付诸实施的。

有人会说,或许在辛亥革命推翻了专制皇權以后,“君贵民轻”从此失去了支持其生长的土壤,此时实现“民贵君轻”的理想大概就生逢其时、水到渠成了吧?

对此,我们可以暂不讨论其理论上的合宜性和现实中的可能性。这里只举当年所谓土地革命的做法为例。当时为着狠斗地主资本家,打土豪分田地, “把颠倒了的历史重新颠倒过来”,曾大力宣扬报仇雪恨和不忘阶级苦、牢记血泪仇。苦大仇深的老百姓既然曾经被地主资本家当牛做马一样使唤,那如今解放了,曾经的地主资本家就得反过来也当牛做马;而且咱贫下中农还要在他们身上踩上一只脚,让他们永世不得翻身!此等反攻倒算、冤冤相报式的仇恨和反人性教育,真的能让老百姓获得尊严和幸福吗?真的是历史的进步吗?真的是实现共产主义所必须走的一步吗?

少数统治者奴役多数民众固然不对,但多数民众反过来用复仇的方式镇压少数曾经的统治者,就对吗?实践证明,这种所谓的对剥削阶级实行镇压和全面专政,给全社会带来了难以平复的创痛和对人类文明造成了难以修复的毁损。它不仅反人性、反文明,而且也是对人类良知的摧毁和嘲弄。从人类应遵守的文明底线来看,不论是老百姓做牛做马还是地主资本家做牛做马,都是对人类尊严的突破和碾压,都是历史的倒退。

这个例子也可以拿来证明从“君贵民轻”到“民贵君轻”这个一百八十度大翻转的荒谬性。用新的等级制取代旧的等级制,用新的专制(专政)取代旧的专制,从一个极端走向另一个极端,确乎“伟光正”、“高大上”、“翻身得解放”,也确乎惊世骇俗、震古烁今;但它的实质却是从一种反动走向了另一种反动 ,最终只能是逆历史潮流而动。

“民贵君轻”的提出,历朝历代也确乎很迷惑了一大批人。然而,理性告诉我们,这个说法是荒诞而又虚妄的。而且,即便作为一种人类未来的理想追求,它都不具有哪怕一丁点进步性和文明性。

我们说,宋代钟相等提出“等贵贱”,是对孟子“民贵君轻”的一种超越。原因就在于“等贵贱”不仅是人类尊严的需要,而且它与后世提倡的“平等”观念也不谋而合。然而,“民贵君轻”却不是,它仍是在复制等级制。这就仿佛历代农民起义推翻专制皇朝,最终也不过是专制皇朝的翻版一样。甚至某种程度上看,后者还远远不如前者。

表面看来,孟子好像是在强调“民之可贵”,似乎带有某种朦胧的“民主意识”,实际并非如此。“民主”和“平等”、“自由”是不能割裂的,追求“民主”,决不是追求“民贵”和“君轻”,而是追求“民权”(人权),其中最重要的就是“平等”和“自由”。在“民权” (人权)这点上,“民”与“君”其实没有轻重之分;若分轻重,就与“民主”所涵盖的“平等”、“自由”之类相违背。

孟子的“民贵君轻”是否代表一种终极的远景理想?即是说,虽然历史、现实和不久的将来,都不可能实现这一目标,但人类的终极理想也许能够达到“民贵君轻”,比如共产主义或大同社会?也就是说,孟子有一种超前意识,他在二千几百年前已经意识和预测到人类在很遥远的未来,能够最终实现“民贵君轻”这一宏愿?

看来也很悬。因为我们所知的人类理想状态就是“平等”和“自由”。“人人生而自由,在尊严和权利上一律平等。他们赋有理性和良心,并应以兄弟关系的精神相对待。”(《世界人权宣言》) “我们认为这些真理是不言而喻的:人人生而平等,造物者赋予他们若干不可剥夺的权利,其中包括生命权、自由权和追求幸福的权利。为了保障这些权利,人类才在他们之间建立政府,而政府之正当权力,是经被治理者的同意而产生的。”(《美国独立宣言》)

前面提到的张君励先生,他虽然认为“孟子民贵君轻之义,谓为世界民主论之先驱可也”;但他同时又在《我们为什么要有宪法》中指出:“人与人之平等,不论是皇帝是贵族是平民,他们既是人,就应该是平等的。换句话说,就是人格之尊重。”

哪怕到了如今二十一世纪的昌明时代,我们同样不能认同“民贵君轻”这一说法,而只能认同所有人(不管朝廷统治者还是普通百姓)在法律上、权利上、人格尊严上,一律平等,不存在高低贵贱的区别。民不比君轻,君也不比民轻;地主不比农民尊贵,农民也不比地主尊贵。

有必要指出,“民”也不是绝对不可以“贵” ,但它的“贵”,仅是相对“国”而言,即前面所讲的“人贵国轻”(“社稷次之”)。“民”与“君”并不构成对立关系,它们只是统一体的两个不同侧面。所以,“民”再“贵”,“君”也不会“轻”;反之亦然。他们在公民的地位和尊严上都是独立的、平等的、自由的、自主的。“君”来自于“民”,在位是“君”,离位是“民”。相对“民”而言,“君”是暂时的,而“民”是永远的。就是说,“民”是终其一生的身份,“君”不过是临时性的职业身份。这才是我们应该努力的方向和追求的远景目标。

因此,不论“君贵民轻”还是“民贵君轻”,只要存在“高低贵贱”和“地位轻重”,都是不我们所需要的;因为它们不合理、反平等、反自由、反人性、反文明。

我们应该让“民”恢复“人”的尊严,不再停留在虚伪的“民本”或“民贵”,而应该回归“人本”和“人权”。“人本”和“民本”一字之差,相去甚远。“民本”只是统治者的手段,而“人本”则是“以人为本”,人是建立国家的目的,即“国为人而立”,也即“人贵国轻”,“离了人,国什么都不是”。同理,“民权”也不及“人权”来得全面和确当,因为“民”有奴隶、草民、野民、贱民之侮辱义,故必须让“民”回归“人”。在“人”的层面,所有社会个体,都不分高低贵贱。无论是“君”还是“民”,只要是“人”,他们在人格、尊严、权利和法律地位上,都一律平等。而若违背了平等底线,仍旧打算捍卫等级制、特权制、特供制、贵族制,哪怕此时已是所谓的“无产阶级专政”,那最后获益的也必定只能是“君”和“权贵”,“民”终将被继续奴役。这是被历史反复证明了的。

假如认识不到这点,还要不断高调宣称“民贵君轻”这种新等级制的至高无上;那么我们“民”,就决不会做到“眼睛雪亮的”,而只能仍旧成为让统治者刺瞎了眼以实施强制劳动、毫无人的尊严和权利可言的奴隶或贱民。

2019. 09. 02.初稿

2019. 10. 15.修改

【 民主中国首发 】 时间: 10/15/2019