要自由还是要安全?(上)

言论自由的“度”

40多年前,一名叫图伦兹的意大利男青年因不断显露出犯罪倾向而被法院判决隔离监禁。

出身贫寒的图伦兹从小就很自卑,即使在考上大学后仍然自惭形秽。21岁时他第一次恋爱,女方是他的同学舒娃。因为图伦兹总是小肚鸡肠,一旦发现舒娃和其他男人接触,就醋意大发。舒娃只好离他而去。

图伦兹的第二任女友叫艾丽。虽然图伦兹仍是心胸狭隘,但是艾丽还是尽量迁就。可是图伦兹依然胡乱猜疑,久而久之,艾丽也只有弃他而去。

两次感情失败使图伦兹深受打击。他认为这都是因为姑娘们看不起他。因此,图伦兹对年轻女性心生恨意,在头脑中时常幻想将姑娘强奸后继而杀死。他把这些狂魔心态记录在日记里,有时竟对朋友流露出来。

后来,一个朋友在一次饮酒之后看到了图伦兹的日记,更是不寒而栗。他马上把图伦兹的情况告诉了当地的警方。警方在详细调查了图伦兹的状态后,立即将其拘留,并由检察官交给法院处理。法院最后判处图伦兹隔离监禁并强制心理治疗。半年之后,图伦兹身心正常了。他出来后对朋友说,如果不被关起来,他可能无法控制自己的强奸杀人行为。

图伦兹因为在日记中发泄了一些暴力情绪,而被法院处以隔离监禁,这是一种必要的“事发前”的惩罚。法院认为这些言论有“迫在眉睫的现实危险”,不能等到“事发后”再惩处。在西方,他们把这种“事发前”的惩罚叫作“治安处分”,即某人有犯罪危险时,先施以“教育加防范”的强制措施。

应该说,图伦兹的行为使执法者的分寸不好掌握,弄不好就成了侵犯人权。如果在美国,执法者这样做要冒很大的风险,因为美国人口出狂言者比比皆是,若是比照图伦兹的私人日记行为而言,不知有多少人要身陷囹圄。

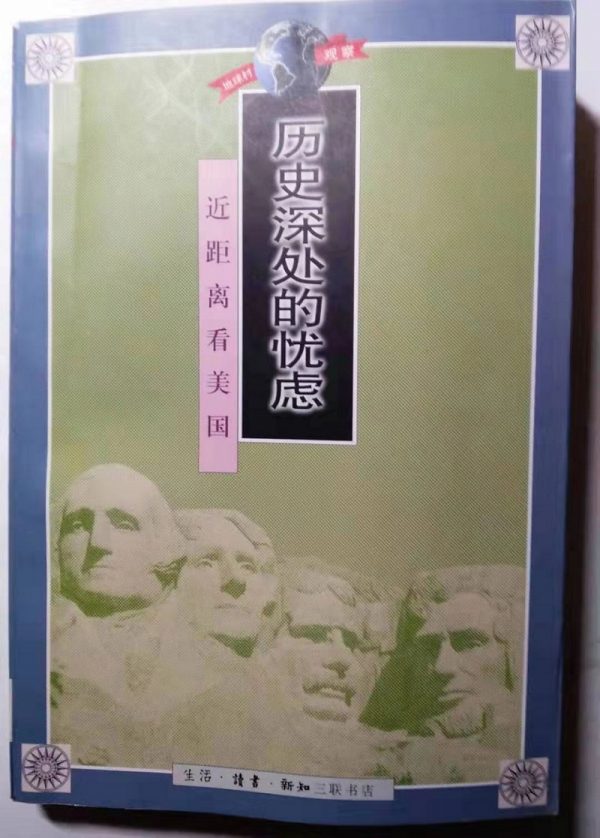

美籍华人作家林达在他的《历史深处的忧虑:近距离看美国》(三联书店1997年12月出版)中讲述了这么一件事:他刚到美国不久,一个星期天在市中心广场参观了“人权节”活动。这是个什么的干活呢?且看他的描述:

任何一个地方,呼吁人权的呼声最高的,往往总是处于少数,处于弱势,处于被动地位的人和团体。在美国也是一样。这一天,是这些组织特别高兴的时候,他们拉起横幅,放上宣传画,卖他们自己出版的报纸,散发宣传品,等等。他们的观点、宗旨、目标包罗万象,什么样的都有。从保护环境、保护宠物,到共产党、托洛茨基派、民兵组织……应有尽有。他们之间的观点有许多是互相冲突的,甚至是誓不两立的。但是,在这里,他们比邻设摊,友好相处。他们都积极地向过往行人阐述自己的观点,以赢得听众。

任何一个地方,呼吁人权的呼声最高的,往往总是处于少数,处于弱势,处于被动地位的人和团体。在美国也是一样。这一天,是这些组织特别高兴的时候,他们拉起横幅,放上宣传画,卖他们自己出版的报纸,散发宣传品,等等。他们的观点、宗旨、目标包罗万象,什么样的都有。从保护环境、保护宠物,到共产党、托洛茨基派、民兵组织……应有尽有。他们之间的观点有许多是互相冲突的,甚至是誓不两立的。但是,在这里,他们比邻设摊,友好相处。他们都积极地向过往行人阐述自己的观点,以赢得听众。

……我们在托洛茨基派的摊位上买了一本他的自传,还在共产党的摊位上看到了久违的毛泽东戴着军帽的大幅画像,看到了“文化大革命”时期出版的小册子。我翻了翻,“红卫兵文艺小分队”在里面摆着很革命的姿态,“赤脚医生”背着药箱在向我微笑。

我们恰巧认识这个摊位上的一个小伙子,他叫杉尼加。他的兄弟是美国共产党党员,他也参加共产党的活动,他们的头儿是一个从马克思家乡来的德国人。据说他们每周开一次会研究革命大业,总是通宵达旦,以至于他第二天无法上班。为此,他甚至几次丢了工作,但依然为理想而在所不惜。杉尼加只有19岁。他对中国“文革”的了解只限于当时中国向海外发行的宣传品的范围。其实,他在诸多中国留学生来到这里以后,已经听到了许多不同版本的“文革”故事,但是他宁可相信那些30年前的红色宣传品,也不愿意让留学生们那些令他扫兴的故事,搅了他19岁的乌托邦美梦。

我们想过,也许正是考虑到在特定的历史条件下,人们的普遍认知水平受到局限的情况下,必须避免任何人以“民主”的借口扼杀思想扼杀真理,所以,才必须有言论自由。言论所表达的思想是最丰富最无从把握的,其发展是与人类共存亡的。也就是说,只要人类还存在下去,就没有终极真理和绝对真理。谁也不能仗着人多势众就不许别人开口。因为真理往往掌握在少数人手里。

直到我踏到美国的土地上,我还以为,美国人把言论自由看做最基本最重要的权利,也是因为和我们有共同的理解:正是为了保护在任何时间空间里有可能存在的“潜在真理”,所以,才不给任何人以绝对真理自居、并且迫使别人服从的权力,或者像我们以前熟悉的说法:真理越辩越明。

可是我们没有想到,这居然是一个天大的误解。美国人心中的言论自由,与真理不真理根本不沾边。美国宪法修正案第一条的关键就是言论自由与真理完全无关。

其实,很多国家的宪法都有言论自由这一条。那么,美国的权利法案有什么特殊的地方呢?它的特点就是规定了政府不得立法剥夺这种自由。也就是说,政府不得借口紧急状态、战争状态或者其他任何非常状态,去剥夺或限制人民的宗教、言论及出版自由。为什么呢?就因为美国人对于这些权利的理解与我们当初的理解大相径庭。

他们认为,这些自由是基本人权,即这是一个人与生俱来的天赋权利。如言论自由,只要是一个人,就有表达思想的权利,这跟发表言论的这个人是好人还是恶棍没有关系,这和表达出来的东西是真理还是谬误也毫不相干。哪怕他的思想是彻头彻尾的谬论,哪怕假设有一种方法,可以鉴定出他的思想不论在过去、现在和将来都绝对是谬论,他作为一个人,还是有权利说出他的想法来。说出来,是合法的。

在来美国之前,我们就知道这里有言论自由这么回事。然而,真正看到这些五花八门的言论,还是发现自己以前的想像力不够丰富。

那么,在美国,言论自由到底是什么呢?说白了,它的意思就是不管你说什么,写什么,只要不真干,都无人干涉。真干的话,必须受法律约束,合法的行,非法的不行。因此,你在这里不仅永远可以听到不同的声音,而且,可以听到超出你想像的千奇百怪的无数种不同声音,包括滥用言论自由者发出的不和谐声音。

中国自古以来就有以言治罪的悠久传统,这是统治阶级维护极权专制的重要手段。进入现代社会后,言论自由度虽然比过去有所宽松,但不尽人意之处举目皆是。无论当权者如何辩解说人民享有言论自由,但这个问题只要放在国际大环境下作一比较,立马显示出中国的小环境是多么逼仄。尤其在当今信息流通渠道越来越广泛畅通的情况下,国民对此心知肚明。不怕不识货,只怕货比货。看到美国总统被美国人民谩骂嘲讽,攻击调侃,我国民众自然会在产生“羡慕”的同时产生愤懑情绪。这国情反差未免也太大了吧!难道在美国过激的言论也能得到保护?

这个问题林达在书中有所说明:

大家比较熟悉的美国运用言论自由的例子,是当年的黑人民权运动领袖马丁·路德·金。他是一个黑人基督教牧师,他充分利用了宪法中言论自由的条款,坚持非暴力抗争。他发动的呼吁申张人权的走向华盛顿和平大游行,吸引了包括许多白人在内的25万人,成功地使1960年代黑人争取人权的斗争达到了目的。

可想而知,当时的美国政府对日益声势浩大的民权运动也很伤脑筋,但是,他们却只能对这个运动及其领导人听之任之。因为,马丁·路德·金是合法的。枪杀马丁·路德·金的詹姆斯。厄尔。雷是一个白人极端种族主义分子,这一行为只是他的个人行为,与美国政府没有任何关系。如果这个雷只是像其他所有的白人种族主义分子一样,仅以言论表达他的观点,那么他在美国也是合法的。可是他走了极端,杀了人,被判定为一级谋杀罪,处以终生监禁。

马丁·路德·金是1964年诺贝尔和平奖的获得者。他认为,“手段代表了在形成之中的理想和在进行之中的目的。人们无法通过邪恶的手段来达到美好的目的,因为手段是种子,目的是树。”因此,他的言论一直是非常理性的。

与马丁·路德·金同时期的另一位重要黑人民权运动领袖马尔科姆。Ⅹ,他是当时美国黑人伊斯兰教的领导人之一。他和金一样,也充分利用了美国宪法所保障的言论自由,去唤起黑人的人权意识。但是,他的主张却是“为了赢得自由可以使用一切必要的手段”。他曾经相信“白人都是魔鬼”,也曾经有过非常极端的演讲。他还宣扬过“以暴力反对暴力”。但是,即使在他的言论最极端的时候,他本人的行为始终还是在言论自由的范围之内,从未使用过任何暴力。因此,他也是合法的。

在肯尼迪总统被暗杀,全美国都处于震惊哀痛的气氛中,唯有他发出了“恶有恶报”的评论,引起舆论大哗。因为,在1960年代美国的种族问题在立法上面临彻底解决的关头,肯尼迪支持黑人民权运动的态度还是鲜明的。尽管马尔科姆对肯尼迪的死发表了异乎寻常的见解,但是,除了他的伊斯兰教组织的教主因此令他禁言90天之外,没有任何其他方面对他的言论加以限制,因为他是合法的。他有权说出他的个人感受。

马尔科姆最后成为一个悲剧的主角。当他到麦加朝圣,开始相信在美国黑人和白人有可能互相尊重而共存的时候,当他开始转向温和、可以冷静地思考马丁·路德·金的理想的时候,激进派却讨厌他了。“他们不让我转弯,我走进了死胡同。”说了这句话不到一个月,从麦加回来只有九个月,1965年2月21日,他就被枪杀在演讲的讲台上。

权利法案是针对美国联邦政府的,它有效地阻止了各届美国政府对人民言论自由的干涉。但是,不同的时期,都有各种各样来自各个民族的极端主义者。总有人企图用枪弹封杀与自己观点不同的言论。枪杀马尔科姆的三名凶手都是来自新泽西州纽瓦克清真寺、和他的观点不同的黑人穆斯林。他们被判处无期徒刑,在1985年被假释。

提到马尔科姆,是为了说明在美国,过激的言论同样在宪法保护的范围之内。

那么,言论到什么地步法律就要开始追究了呢?就是当你开始走向违法的行动,哪怕只是迈出半步。

马尔科姆被谋杀后抓住的只是凶手,对此案幕后的主谋尽管有种种猜测,却一直没有被确认。那位伊斯兰教主有一些幸灾乐祸的言论,但是坚决否认参与凶杀。被人们怀疑为幕后者的有一个是曾与马尔科姆关系很好的教内兄弟,名叫路易斯。法拉肯。在马尔科姆与教主分裂的时候,他站在教主一边激烈地反对过马尔科姆。据说,在马尔科姆被害的前夜,他不仅就在纽瓦克清真寺,而且还说过“马尔科姆逃不了,只有一死”的话。可是,由于没有确切的证据,一切只能停留在猜测的层面上。

但是,当时年仅14岁,亲眼看到马尔科姆倒在血泊中的他的大女儿,却坚信法拉肯是幕后主谋。据新闻报道,在复仇的念头下,30年后的1995年,她多次打电话并且已经部分付款给她的男友,雇他去刺杀法拉肯,结果被告发。经过起诉,成为马尔科姆案30年后的续集,因而轰动全国。但是后来在开庭之前,原告与被告之间以某种交易达成庭外和解,原告撤销了起诉。……严格地说,马尔科姆女儿的行为本身并不是杀人,但是用法律的语言说,她的言论会导致“迫在眉睫的现实危险”,因此,超出了宪法保护的范围。这一案件如果不撤诉并且判定有罪的话,最高刑期可达90年,罚款可达225万美元。

要保障言论自由,仅仅靠一条抽象大原则的宪法修正案是远远不够的。具体界定通常需要由法院裁决,困难的案子一般都要上诉到联邦最高法院。他们的判例可以被此后的案子援引,直至新的判决推翻老的判例为止。

要保障言论自由,仅仅靠一条抽象大原则的宪法修正案是远远不够的。具体界定通常需要由法院裁决,困难的案子一般都要上诉到联邦最高法院。他们的判例可以被此后的案子援引,直至新的判决推翻老的判例为止。

对于宪法修正案最重要的第一条,从一开始,美国最高法院就挣扎在两难之间:既要维护言论自由的承诺,又惧怕过激言论引起的非法行为以及煽动的暴力,甚至担心危及国家安全。因此产生了最著名的、对所有宪法条款都有效的“清楚与现实的危险”测定原则。在此原则下,如果政府无法证明某一言论是造成了“清楚与现实的危险”,它就不能对该言论的发表者进行惩罚。这条原则产生在20世纪初。

但是,新的困难随之而来。什么样程度的危险算是“危险”了呢?危险的可能性到什么地步算是“清楚”了呢?离危险相距多远就算是“现实”了呢?在美国,我们发现美国人对这一类问题非常较真,已经到了咬文嚼字、锱铢必较的地步。对于他们来说,人命关天,马虎不得。或者更确切地说,个人自由事关重大,不能马虎。

由于这一类问题本身的模糊性,也由于言论自由在美国人生活中的重要性,使它在美国社会的发展中带有很鲜明的历史印记,几乎每一个重大案例的确定都反映了大的社会变革。在早期,美国最高法院依据1917年的间谍法案判案时,对于言论自由的理解还是非常狭隘的。例如,在1918年,一个曾四次以社会主义者身份竞选总统的工人领袖尤金。德布斯,就因为站在大街上公然反对第一次世界大战和宣传社会主义而被捕入狱。罪名是非忠诚和叛变,煽动拒服兵役和阻碍国家征兵。

1950年代,还有一些涉及美国共产党的案子。大家都知道,在共产党的思想体系里,要搞暴力革命,推翻资产阶级政府,夺取政权。美国最高法院在这些案子里,则竭力试图将直接组织暴动和宣传暴动分开对待。因为根据宪法,对前者政府有权干预,而后者却属于信仰范围,政府就是不满意,也只能干瞪眼。1951年,美国最高法院还认定美国共产党领袖犯有阴谋颠覆政府罪,而到了1957年,美国最高法院在判案时观点已经完全改变。因为他们发现,这些共产党领导人所说的“暴动革命”和“推翻政府”更像是在宣传一种信仰,也就是说,它所可能引起的“危险”并不是非常“清楚”和“现实”的。

到了1969年,美国最高法院重新规范了“清楚和现实的危险测定”原则,规定,只有当一种言论所宣传的暴力,有可能直接煽起“迫在眉睫”的非法行动时,政府才有权干预。这样,在1960年代后,煽动反越战和宣传不论什么主义,都已被公认为是天经地义的“言论自由”了。这也是1960年代美国黑人能够取得民权运动胜利的基础。

这种历史的巨大进步,和美国最高法院在解释宪法对于言论自由的条款时,所作出的“清楚和现实的危险测定”,以及规定这种“危险”以“迫在眉睫”为标准,是分不开的。如果没有这一条,只要是对美国政府不满,或是呼吁大家起来反对美国政府的某项政策的言论,都很难逃脱“颠覆政府”的罪名,更不要说像美国共产党这样公开主张“阶级斗争”的政党,也能赢得一席合法地位了。有了以上的原则和标准之后,美国几乎杜绝了以言论获罪。

这样,对于一个社会来说,它所得到的收获不仅仅是自由,还有一个意外的收获,那就是安全。如今,美国没有什么地下的秘密政党,因为没有这个必要。“政党们”发现自己都可以堂而皇之地站在大街上,宣传自己哪怕是要求大家起来进行“暴力革命”的主张。这样,也就没有了某个“地下组织”和美国联邦调查局作“地下斗争”的惊险故事。当然,所有与这种故事有关的“烈士”血腥气也都不会发生了。这样,美国政府也因此省了很多力气,它乐得摆出一副“无为而治”的样子。这样,大大小小的政党要想成事,也就得全凭自己的“本事”了。这时,美国民众是任凭你去“呼唤”的,就看你“唤”得起“唤”不起了。

看了以上文字,相信大家对言论自由的“度”有所了解了。我个人以为,依这个“清楚和现实的迫在眉睫的危险”为度,衡量言论的是非罪错是公正的能够服人的。现实中一些因言获罪的案例,仔细梳理后你会发现,控方根本拿不出被告的言论有“迫在眉睫的危险”之证据。你说被告的言论是“煽动颠覆国家政权”,那么,你能找出听到看到这些言论后去具体行动的人吗?没有行动者,谈何“颠覆”?难道一个人声称生活困难要抢银行,你能以抢劫罪把他抓起来治罪吗?

这个道理大家都懂,我不说了,因为说多了会……

荀路2019年11月4日