2月21日是张先痴先生逝世一周年忌日。回想一年前的今天,方德兄电话告知噩耗,闻之悲从中来!之前,先生已卧病逾月。原本以为,尽管这次疾病凶险,但凭他坚强的意志和几番闯过鬼门关的身体,仍能一如既往度过劫难,谁知最终没能扛得过去!

悲痛之下,当即驱车进城。是夜皓月当空,成都难得一见。“此时相望不相闻,愿逐月华流照君。”难道这轮明月是特意为他照亮天堂之路?一路思量,差点闯了红灯,急踩刹车,只见大街左边霓虹闪烁,“新华宾馆”几个大字耀入眼帘。原来已经到了北教场。平时路过这里基本上全是绿灯,总是顺利通过,现在夜里10点过,怎么偏偏遇上了红灯?这么想着,猛然省悟。先生不正是从这里走出来的么?

49前夕,他成为最后一期黄埔生,而北教场正是当时黄埔军校本部所在地。彼时,“国民政府”大势已去,“国家主席”、军队统帅蒋中正,早已在12月10日从北教场赶往凤凰山,仓皇辞国飞往台湾。12月底,张先痴所在的最末一期黄埔学生总队在总队长徐幼常率领下,随万余名军校人员起义,“弃暗投明”成为共军一员。徐幼常本人为黄埔五期,曾任黄埔军校北平分校校长。人们要到很多年之后才会明白,徐总队长同时也是共军打入军校的地下工作者。张先痴成为共军后,因为有能力有文化得到重视,担任了连队文化教员,并任团支部副书记。被选入西南军政大学培训后,又进入部队机要部门服役。假如不是因为出身的原罪,后来断不至于被打入另册,堕入鬼门关里23年!我去为他送行,却在这里恰遇红灯,是不是先生有意,要我稍作停留,代他再看一眼70年前不堪回首的来时之路?

先生灵堂庄严肃穆,却不见张夫人杨姐。接待人员都是先生在教会的教友。本想焚香致哀,又不见香烛纸钱。原来先生皈依基督,悼念者以鞠躬、鲜花寄托哀思。(图为张先痴灵堂)询问杨姐踪迹,告知在家里处理事情。祭拜毕去张家,见杨姐正和几个人商谈告别仪式事宜。致意后坐下静听,方知那几位是街道官员。官方不允许以基督教仪式告别,他们来张家是要与杨姐谈判,双方一来一往正在交锋。在这方特色天地,人活着时,读书看报买房生娃……都得受管制,没料到人死了告个别也要受管制。也算是特色到家了。杨姐侃侃而谈,坚持不让,向官员们陈述自己的理由。她虽然来自农村,但深明大义。先生生前,夫妻俩一起参与公共事务,一起发声,呼唤公义。我知道杨姐不会屈服,告诉她届时将去殡仪馆参加告别仪式,然后起身离去。

23日10时,先生告别仪式在北郊殡仪馆举行。我和方德、荣生相约前往。仪式开始前,大家一边等待,一边齐唱《奇异恩典》《一生一世》等圣歌。我发觉圣歌有一种神奇的力量。唱着唱着就会慢慢忘记周遭俗世环境,随歌词和旋律进入一种近似“忘我”的状态,感到心灵得到了净化。仪式由一位查姓基督教长老主持。每位发言者发言完毕,大家唱一首圣歌,然后下一位接着发言,气氛庄严肃穆。

唱圣歌的过程中,我感到异样,抬起头,看见杨姐正从面前走过(她本来在告别厅门口),赶忙问她啥事?她没有停步,一边走一边说,“照相!照啥子,照那么多干啥子!”不知她是在回答我还是自言自语。直到仪式完毕离开殡仪馆,才听荣生和方德说,仪式进行中,有个人四处游走,又是拍照又是录像。刘二狗蛋发觉那人行为反常,怀疑是个卧底的便衣,挺身而出予以制止,并要把他赶出人群,所以引起一阵骚动。

我曾和狗蛋见过一次面,并同桌进餐。那是2007年在抗战老兵李圣言老先生的百岁寿宴上。张先痴先生受邀赴宴,邀狗蛋一同前往,叫我开车送他们去。在这之前,我在网上读到过“刘二狗蛋”的文章,知道他经常为弱势群体和公共事务发声。见了面,才知道狗蛋是个年轻人,大学毕业没几年。“刘二狗蛋”自然是取的网名。但狗蛋果然感觉灵敏,真是其名不虚,而且“狗”胆不小,勇气可嘉!(图为张先痴告别仪式)

之后几天,在网络、微信上不断读到悼念张先痴的文章,才知道告别仪式上除了“狗蛋驱便衣”事件外,还发生过一场“长老风波”,而且差点让告别仪式落空!这场“风波”,我是读张国庆在告别仪式第二天发的帖子知道的。帖子的标题为“束手无策的祷告”。张国庆写道:“著名纪实作家,恨了一辈子也爱了一辈子的张先痴老爷子因病逝世,享年85岁。按原来的约定,我是追思礼的主持人和经文分享嘉宾,但因有司的阻止,我被迫留在家里,不只是我,我委托的林弟兄,也受此株连,不得出门。2月23日当天,张先痴的夫人杨姐一早就从殡仪馆打电话给我,气愤地说,如果我们都不能来,她就准备把老爷子长期冷冻,直到我们能出来主办追思礼为止。”为了使告别仪式不被“有司”搅黄,张国庆联系了几个弟兄,但都无法到场。他感到绝望:“我束手无策,彻底绝望,只得低头哀伤,嘶哑地祷告:主啊,求你帮帮我!”最后,也许诚心打动了上帝,终于找到了可以救急的查长老!

假如事后没有看见张国庆的帖子,我将永远不会知道告别仪式幕后还有这么一场风波!查长老放下电话火速奔赴北郊殡仪馆。张国庆终于松了一口气,张先痴的遗体因此才免于长期冷冻。他接着写道:“那天的追思礼拜既庄重肃穆,又热闹隆重,弟兄姊妹们的赞美诗唱得尤其嘹亮,张先痴的夫人杨姐大得安慰,一桩可能突发的群体纠纷,在主爱中完全消融。”

读完张国庆的帖子,我也松了口气。但转念一想,万一张国庆没有联系到一位可以救场的弟兄,最后真的酿成一桩“突发的群体纠纷”,责任又该谁来负呢?有司,还是群众?答案当然明摆着,因为没有任何法律法规禁止群众用唱圣歌的形式告别逝者。检点近30年来发生的种种群体事件,激起群众反抗的,哪一次是群众自己?即使眼下来势汹汹,肆虐全国波及世界的冠状病毒肺炎,还不是因为有司打压最初披露疫情的医生群体。还不是因为有司瞒报、渎职,才造成国民生命和国民经济无可估量的重大损失,“始作俑者”不是有司,难道是群众?

我认识张先痴是在网上。2012年夏,在“1510”网站浏览时读到几位在校大学生对张先痴的长篇专访(链接:张先痴:二十八岁开始思考,天堂桌子专访2012-09-28,http://www.my1510.cn/article.php?id=85119)。

张先痴保证,自己所说的每一句话都是真实的,愿意为每一句话负责。而大学生们登门拜访,则是因为读到他写的回忆录《格拉古轶事》,看到他在普林斯顿大学纪念反右运动50周年研讨会上发表的演讲。他在演讲中说,自己1957年被划为右派是绝对错误的,因为那时候他不是右派。1980年冤案得到改正,摘掉右派帽子,也是绝对错误的。因为这时候他已经是一个真正的右派了。这段话可谓“大逆不道”,但又是如此直白坦率的肺腑之言,读后真是过目不忘。张先痴对来访的学生们也说了这段话,可见他对这段人生经历感受至深。也印证了他“保证自己所说的每一句话都是真实的”所言不虚。

随之,我在天涯网搜索到了《格拉古轶事》,虽然只有四、五万字并非全文,但情节精彩扣人心弦,一口气读完意犹未尽!那时网络管制还没有那么紧张,我根据专访内容又搜到了对其父张家驹的介绍。武汉市地方志和湖北仓埠名人录都收录有张家驹的词条,内容基本相同:“张家驹(1901-1951)仓埠街人,曾任中共利川县党组织主要负责人。蒋介石‘清党’时叛变,任国民党中统赣室主任,抗战后任武汉行营情报秘书处少将主任,恩施青训班主任。”

49前夕,“国民政府”树倒猢狲散,张家驹本来能够随军逃往台岛,但为了回家接妻子和一大帮儿女,错过时机被捉拿归案,1951被枪毙。这段历史后来成为儿子张先痴的原罪,导致张先痴从共军中被转业,继而被打成右派,系狱23年。刚刚燕尔新婚,转眼家庭破碎!1980年被改正时已近“知命”。

也许缘分使然,我想读《格拉古轶事》全文的愿望很快得以实现。一次朋友茶聚时,有人说认识张先痴,并表示愿意带我去张家拜访。我们虽是初次见面,却相谈甚欢,大有一见如故之感。后来和师院荣生兄等谈及这次见面,我告诉他:“张先痴是个不设防的人,一根肠子通到底!”我陪他们再次登门拜访后,荣生完全认同我的说法。我们都和张先痴成了忘年之交。

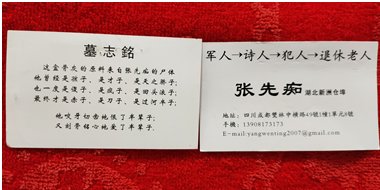

先生题名惠赠《格拉古轶事》令我喜出望外,他的名片也与众不同。看他的名片,和两个月前初读《格拉古轶事》一样“过目不忘”:正面印着他的出生地“湖北新洲仓埠”已是“独具一格”,姓名上方“军人→诗人→犯人→退休老人”一排自我介绍,更是见所未见。再翻看名片背面,不由吃了一惊:跳入眼帘的竟然是“墓志铭”三个大字。居然有在名片上印“墓志铭”的人!而且是这样的墓志铭:“这盒骨灰的原料来自张先痴的尸体。他曾经是孩子、是才子、是天之骄子;也一度是傻子、是疯子、是回头浪子;最终才是赤子、是刀子、是过河卒子;他咬牙切齿地恨了半辈子;又刻骨铭心地爱了半辈子。”(上图为张先痴名片)

说实话,当时真有目瞪口呆的感觉。这么毫无忌讳地为自己写墓志铭使我目瞪口呆,这么赤裸裸地宣称大恨大爱更使我目瞪口呆。正是这种感觉,加上和先生的畅谈,才使我生发出“不设防,一根肠子通到底”的感慨。

当晚,一口气读完《格拉古轶事》全书,感慨之余久久难以入睡。深感先生文如其人。书中字字皆是血——对反右运动“引蛇出洞”,“阳谋”钓鱼整人害人;劳改营人犯服苦役,捆绑吊打,生不如死;劳改犯之间求自保减刑,相互告密的制度之恶、人性之恶;不屈者身处绝境中的“负隅顽抗”,以及逆天暴政下始终不灭的人性之善,张先痴都用自己富有个性的语言据实直录。时间跨度从1957至1980年,长达23年之久。其间发生了反右运动、大跃进、大饥荒、文革、改革开放等重大历史事件。他本人也从国民政府时期的“民国公子”到新中国的解放军机要工作者、共青团支部副书记,再到右派分子、劳改犯,最后特立独行“修成正果”——成了赤子、刀子、过河卒子。这是他们那一代人颇有特色和代表性的人生之旅。张先痴曾说,“如果一个人,了其终生而没有一天在精神上独立过,这种人生在我看来绝对是悲剧性的”(《格拉古轶事》P70)。

张先痴精神上的独立有一个过程,这个过程在其著作《格拉古轶事》《古拉格实录》和《格拉古梦魇》三部曲中在在有所体现。精神独立最初的“顿悟”在他刚被打成右派不久:“1958年秋,我和他(注:张先痴同事,和他一同被打成右派的共军前地下工作者肖远耀)在同一个劳教队修内昆铁路,我们的工地在云南盐津县的崇山峻岭间,那里有一条江,名叫横江,我们正在江边淘洗日后用于混凝土的河沙,工间休息时,我俩远离众人地坐在河滩上,我悄悄地对他说:‘我相信我们挨整的事是下面的人干的,毛主席一定不知道。’而他却用斩钉截铁的口吻对我说:‘就是他!’说这话时,我忽然发现他的眼眶里竟闪着泪花。于是这怒吼般的三个字,这怨我麻木不仁的闪闪泪花,对当年幼稚天真的我,真正是振聋发聩的划时代的怒吼,使我铭记至今(《格拉古轶事》P71)。”表现得最为明显的是,写到第三部《格拉古梦魇》时,书中所有的人物都用了真实的姓名。这和先前出版的《格拉古轶事》《格拉古实录》相比,可以说发生了质的变化。先前,不少人心怀恐惧,不敢让张先痴用自己的真名。到《格拉古梦魇》定稿时,他们纷纷表示,同意张先痴恢复他们的真名实姓。他们最终克服了恐惧感,在精神上站立起来了。

但张先痴是怀着不甘离开的。生前,他念念不忘还要写一本书。书名都想好了,叫《我愿意》。他说:“我不知道还能活多久,只要我还活一天,我就要为受苦受难的同胞呼喊,我就要把被谎言掩盖的东西还原”(《格拉古梦魇》P394)。我一直相信,以他乐观的精神和顽强的意志,他的愿望一定能实现。没有想到,可恶的病魔还是把他夺走了。

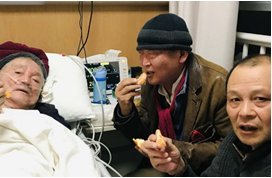

(上图1为雕塑家朱成和谭作人先生看望病中的张先痴。图2至图4为痴书房展示品)

但他应该感到欣慰。尽管壮志未酬,他的精神已经不灭。他以赤子之心,已经把那个时代的丑恶钉上了历史的耻辱柱——“格拉古”三部曲面世之后,读者纷纷称之为中国的“古拉格群岛”。至今,《格拉古轶事》已经出版了三个版本。青年艺术家邱炯炯把他的著作和事迹制作成视频、影碟,广为传播。著名雕塑家朱成,即被萨马兰奇定为国际奥运标志之一的雕塑“千钧一箭”的作者,在他逝世之后慨然为他创作塑像。而他患难与共,与他“三观”一致的妻子,更是继承、光大了他的精神,决定把寓所改建为“痴书房”。尽管因缺乏经费,在他周年忌日仍不能全部展示他留下的宝贵遗物和精神财富,但这一天终究会到来。

2020-02-19

【 民主中国首发 】 时间: 2/21/2020