我是一个“精神人”,能够吸引我的,只有精神问题

编者按:2020年第3期,我刊别册为知名学者钱理群先生策划了画传《脚踏实地,仰望星空:钱理群画传》,钱先生为画传撰写了八十自述一文,讲述了自己的几十年来的治学经历、社会实践,难能可贵的是,钱先生还写到了自己的“人生缺憾”。今天,我们先把自述转发到微信公号,以飨读者。

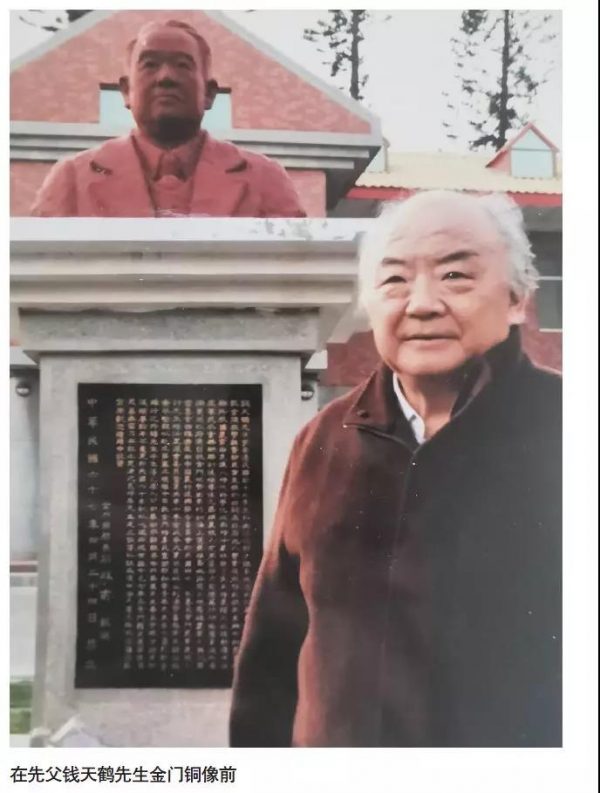

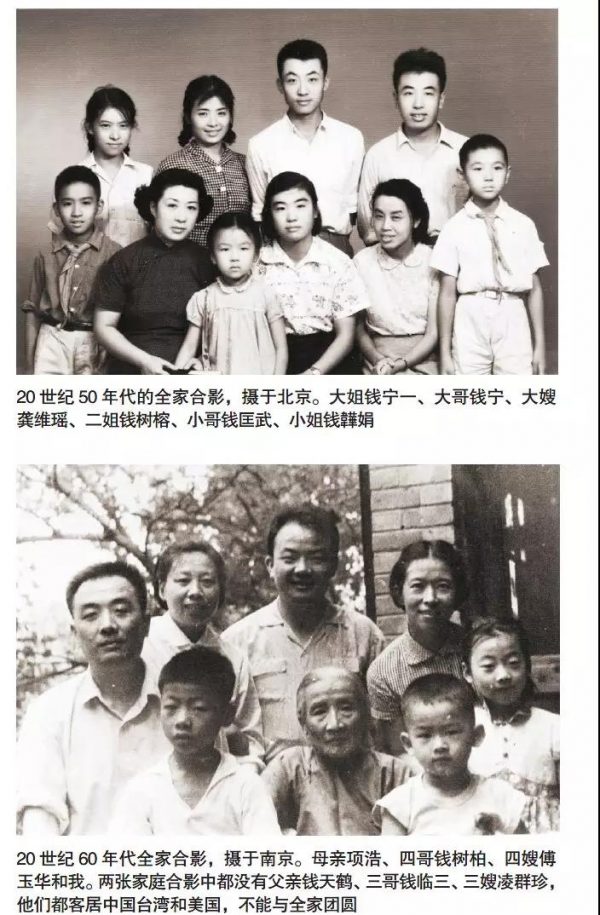

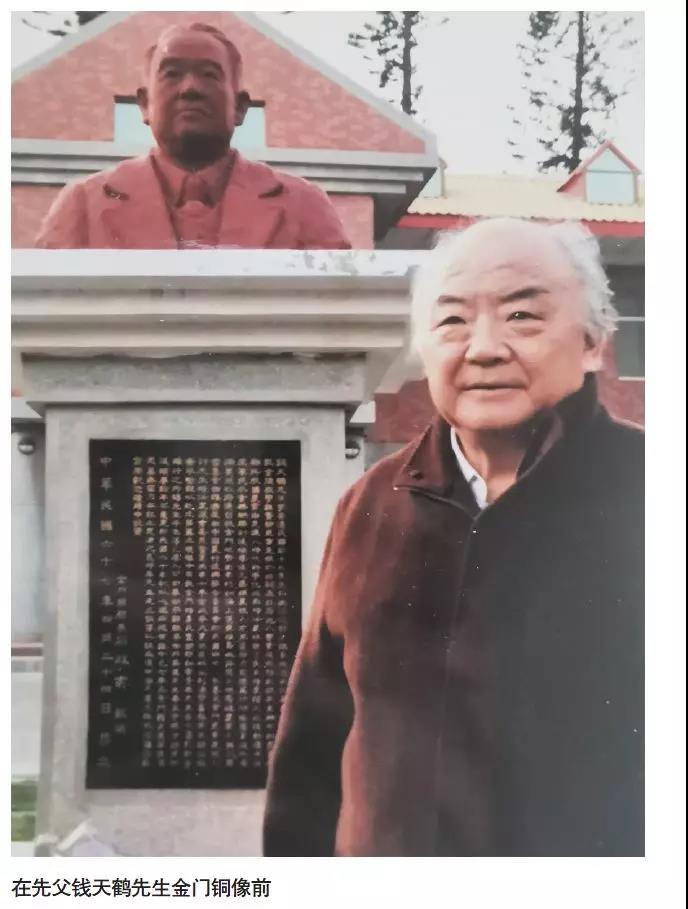

2018年是我考入北京大学中文系攻读研究生四十周年。我的八十人生,也就以1978年为界,分为“前半生”(三十九年)和“后半生”(四十一年)。前半生又分为两段:1939—1960年,从出生到二十一岁,主要是一个学习、成长阶段。我五岁上学,先后在中央大学附属小学、上海愚园路小学、南京师范大学附属小学和中学,以及北京大学、中国人民大学学习,可以说是在中国最好的学校接受了最好的教育,为一生的学习、做人打下了较好的基础。1960年二十一岁大学毕业后,我被分配到贵州,在那里工作、生活了十八年,在艰苦的磨炼中基本形成了自己的世界观和人生观,同时也在孤独寂寞中坚持做学术研究的准备,由此决定了此后一生的发展。

2018年是我考入北京大学中文系攻读研究生四十周年。我的八十人生,也就以1978年为界,分为“前半生”(三十九年)和“后半生”(四十一年)。前半生又分为两段:1939—1960年,从出生到二十一岁,主要是一个学习、成长阶段。我五岁上学,先后在中央大学附属小学、上海愚园路小学、南京师范大学附属小学和中学,以及北京大学、中国人民大学学习,可以说是在中国最好的学校接受了最好的教育,为一生的学习、做人打下了较好的基础。1960年二十一岁大学毕业后,我被分配到贵州,在那里工作、生活了十八年,在艰苦的磨炼中基本形成了自己的世界观和人生观,同时也在孤独寂寞中坚持做学术研究的准备,由此决定了此后一生的发展。

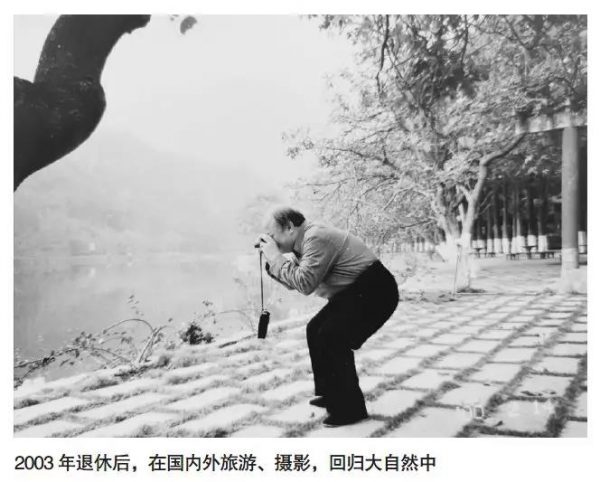

1978年,在北京大学中文系师从王瑶和严家炎先生后,开始了自己的学术人生。大体也可以分为三个阶段。1978—1997年,是接受正规的学术训练,以成为一个体制内的学者为追求的二十年。1997年,在获得了学院体制的承认以后,又为学院对自己的束缚感到不安,在贵州形成的生命中的野性的驱动和鲁迅的启示下,破门而出,开始介入社会,发出独立的批判的声音,由此走上“学者兼精神界战士”的道路。以学者的身份,并以学术研究的成果作为思想资源,参与中小学语文教育改革,推动青年志愿者运动和乡村建设运动,立足于民间思想启蒙与社会自治运动。2002年退休以后,又逐渐走出现代文学研究专业,开始了现当代思想史和精神史的研究,以及地方文化研究,并更深入、自觉地参与民间思想运动。但经过十多年的观察与思考,认定中国社会和学术将进入一个更加复杂、曲折、严峻的历史时期,在2014年末,宣布退出学术界、教育界。2015年7月搬进养老院,开始做“历史与现实的观察者、记录者和批判者”,更自觉地继承以司马迁为代表的中国知识分子的“史官”传统,做有距离的更根本性的思考,并以创建对现当代中国历史具有解释力与批判力的理论,作为自己的追求。这又是一个重要的选择:用“以退为进”的方式,走完自己最后一段学术、人生之路。

这样,经过四十年的不间歇的耕耘,在学术上终于有了收获:到2019年共出版著作九十本,除去选本,实际写作70部;如以每本三十万言计,应有两千一百万字,未发表或出版的还有二百万字,总计约两千三百万,平均每年写作五十万言。四十年编辑或主编的书,已出五十六部。保守一点计算,至少也有两千余万字。这样,积四十年之努力,所写所编的著作就有一百四十六部,总字数在四千万言以上,平均每年一百万字。

这样四十年如一日的写作,主要有两个方向。一是“现代文学史写作”,我给自己的学术定位是“文学史家”,要求在中国现代文学史写作上形成独立的文学史观、方法论,独特的结构方式、叙述方式。因此,尽管我参与写作的《中国现代文学三十年》产生了很大影响,我自己更看重的是《中国现代文学编年史——以文学广告为中心》三卷本和准备写的《钱理群新编现代文学史》。此外,“现代文学学科史上的学人研究”也是我感兴趣的。另一个学术重心是“二十世纪中国历史经验教训”的探讨与总结,进行“现当代思想史、精神史”的四个方面的研究。其一,“现当代知识分子精神史研究”。除前期完成的“鲁迅研究”三部曲(《心灵的探寻》《与鲁迅相遇》《鲁迅远行以后》)、“周作人研究”三部曲(《周作人传》《周作人论》《读周作人》),以及曹禺研究(《大小舞台之间——曹禺戏剧新论》)、世界知识分子精神史研究(《丰富的痛苦——堂吉诃德和哈姆雷特的东移》)外,还写有“当代知识分子精神史”三部曲(《1948:天地玄黄》《1949—1976:岁月沧桑》《1977—2005:绝地守望》)。其二,“当代民间思想史研究”,也有三部曲:《拒绝遗忘:“1957年学”研究笔记》《爝火不息:文革民间思想研究笔记》《未竟之路:1980年代民间思想研究笔记》。其三,“当代(毛泽东时代和后毛泽东时代)政治思想史研究”,同样形成三部曲的格局(《毛泽东时代和后毛泽东时代:另一种历史书写》《知我者谓我心忧——十年观察与思考(1999—2008)》《不知我者谓我何求——又一个十年观察与思考(2009—2018)》。其四,地方文化研究,主要成果是主编了一百五十万言的《安顺城记》。以上将近二十部著作集中了我主要的研究成果。此外,还有大量的关于教育(大学教育和中小学语文教育,以后者为主),关于当代志愿者文化、民间社会运动,关于乡村建设(包括贵州建设)诸多方面的论述,代表作有《语文教育门外谈》《语文教育新论》《二十六篇——与青年朋友谈心》《论志愿者文化》等,最能显示我的积极参与“中国人和社会的改造”的现实关怀和责任,并产生了一定社会影响。

在这些大量的学术和社会活动的背后,是有精神支撑的:这集中体现在我的人生座右铭上,这也是在贵州“民间思想村落”里形成的;2002年退休时最后一堂课上曾将它留赠给北大学生。一共有三句话:“路漫漫其修远兮,吾将上下而求索。”(屈原)“永远进击。”(鲁迅)“在命运面前,碰得头破血流,也绝不回头。”(毛泽东)这是可以来概括我一生的坚守的:永远在探索,永远保持积极进取的人生态度,无论遭到怎样的压力也永远不回头。在八十岁的回顾里,这是我最感欣慰的。

于是,又有了我的三大人生经验。一是“永远和青年人保持密切的精神联系”:不仅以青年作为自己的学术研究和教学的对象,而且自觉从年轻一代中不断吸取精神资源和力量,使自己的生命永远保持青春活力。其二是“自觉构建两个精神基地”。我的人生与学术道路之所以有自己的特点,追根溯源,就在于我和处于落后边远地区的贵州和被视为“精神圣地”的北京大学都建立了血肉般的联系。我曾经说过:“出入于社会的顶尖与底层、中心与边缘、精英与草根之间,和学院与民间同时保持密切的精神联系,这是一种理想的生命存在方式,也是我的人生之路与治学之路的基本经验。”以上两点,我已经多次谈到。现在我还想补充第三点,就是人生很短,个人精力和时间也有限,因此,在学术和人生上要有所得,就必须有所弃。我的经验,就是对自己想做、愿意做的事(对于我来说,就是读书、写作)要竭尽全力、心无旁骛地去做;对于不是自己追求的事,就坚决不做或少做。这就需要学会拒绝,特别是拒绝诱惑。我之所以能连续四十年保持每年编写一百万字的数量和速度,就是因为我几乎拒绝、放弃了一切“身外之物”,但我却得到了我想要的东西,甚至有了超水平的发挥,从而获得了生命的意义与乐趣。这样做,当然也有问题,所以我一再强调,这带有很大的个人性,并不足以效仿。但在这个充满诱惑的时代,我的“拒绝诱惑”的经验,大概还有点意义。

这就谈到了八十人生的缺憾。首先,我的学术研究的一切成果,都有待历史的检验,尤其我的研究,具有很大的批判性、探索性,这就更需要时间来证明其是否立得住,有没有价值。我的学术研究确实是为了探索真理,但我自己却并非真理的掌握者、垄断者和宣讲者,我的研究得出的所有结论都是可以质疑的,我欢迎,甚至是期待不同意见平等、自由的争论。即使我的看法被证明有道理,但我在对研究对象有所发现的同时,也必定有所遮蔽:对真理的探索绝不是一次性完成的。因此有价值的学术也永远是有缺憾的,我称之为“有缺憾的价值”,这是规律,我也这样看待和评价自己的学术。

更让我感到不安的是,我自身的先天不足,或者说是我们这一代先天的不足,给自己的学术研究带来的损伤。我在前面谈到,我在青少年时期接受了最好的教育,这也是和此后的教育比较而言。应该说我在二十世纪五十年代所受的教育,是存在根本性的缺陷的,特别是1956年反右运动以后,提出批判“封(封建主义)、资(资本主义)、修(修正主义)文化”,这样的强调“和传统彻底决裂”的教育,就造成了我们这一代人知识结构上的根本缺陷。具体到我,就是我一再说到的两大致命弱点:不懂外文,古代文化修养不足,或者如我在自嘲里所说,我不过是一个“无文化的学者,无情趣的文人”。这样的根本性弱点,就使得我与自己的研究对象,特别是鲁迅、周作人这样的学贯中西、充满文人气息的大家之间,产生了隔阂,我进入不了他们更深层次的世界。这一点我心里很明白。因此当人们过分地称赞我的鲁迅、周作人研究,我只有苦笑:我不过是这一研究领域的“历史中间物”而已。更重要的是,知识结构缺陷背后的研究视野、思维能力、言说方式诸多方面的不足,这就形成了我的学术抱负(期待能有原创性的大突破,在理论上有所建树等)和实际能力与水平之间的巨大差距,可以说这是我内心的一个隐痛。现在做一生总结,也只能说自己是一个认真、勤奋、有特点的学者,学术成就是十分有限的。聊可自慰的是,我还是一个有良知的知识分子,尽管一生磨难重重,至今也还难以逃脱,但我始终守住了知识分子的本分和底线。

另一个缺憾,是我生命的过于精神化,在某种意义上,我是一个“精神人”,能够吸引我,我愿意全身心投入的,只有精神问题。用老伴的话来说,我整天生活在云里雾里,自己日思夜想的,和别人交往中谈的都是思想、文化、政治、历史和学术。这当然有特点,甚至与众不同,但从我自己最关心的人性发展来说,这显然属于鲁迅所说的“人性的偏至”。而对世俗生活的陌生、不懂,甚至无兴趣,也造成了与自己在精神上最为关注的底层人民(包括贵州的父老乡亲)和青年一代之间的隔膜。这大概是一个人性、人生的悖论,有一种内在的悲剧性,甚至荒谬性。我明白于此,却不能也不想纠正,就只能这样有缺憾地活着,一路走下去,直到生命的终点。