“不合时宜的”高尔基(五)

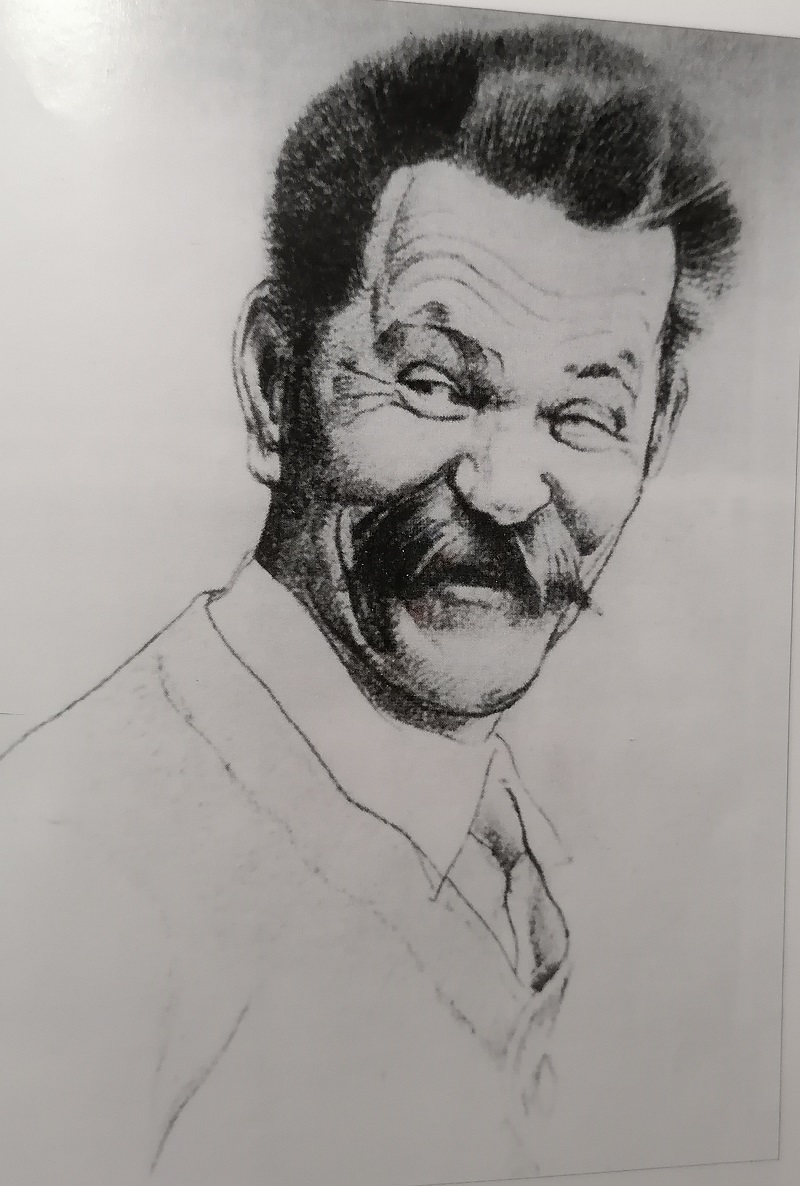

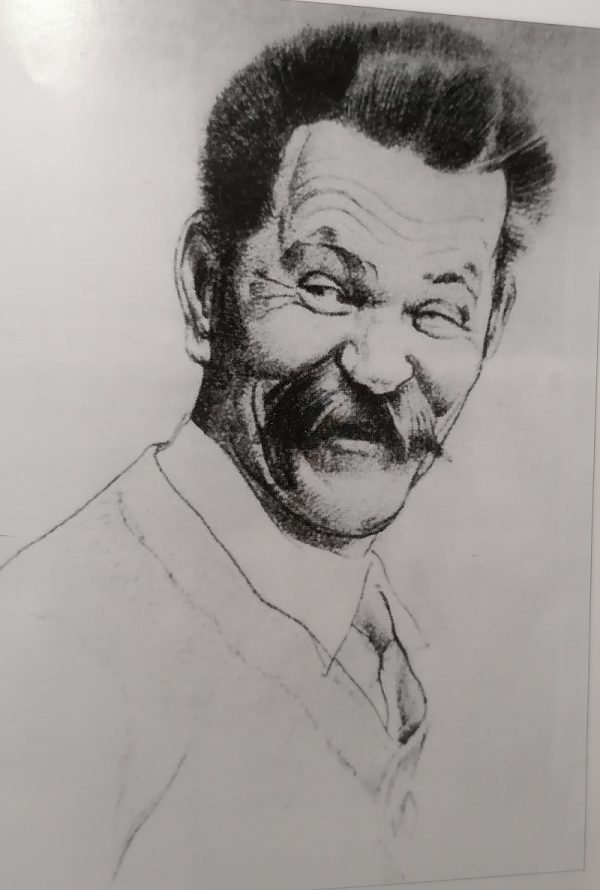

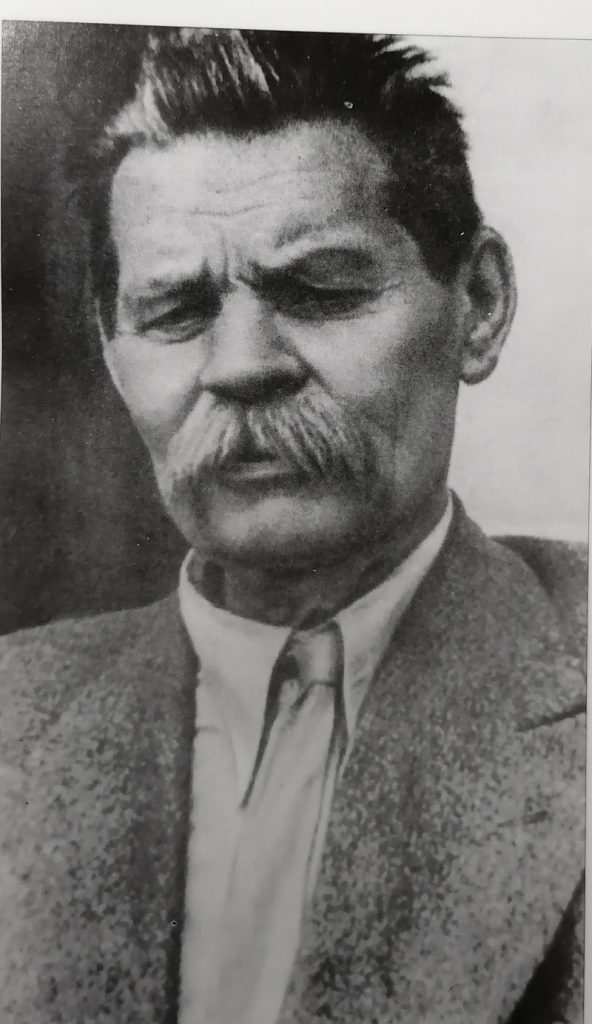

1917年11月23日,十月革命后第16天, “不合时宜的” 高尔基又在《新生活报》上发表专栏文章,对 “无产阶级的革命导师”、十月革命的领导者列宁,进行毫不留情的负面评价:

“列宁本人当然是一个具有超凡力量的人; 25年来,他一直站在为社会主义胜利而奋斗的第一流斗士的行列中,他是国际社会民主派的最伟大和卓越的人物之一; 他是一位天才的人,他具有 ‘领袖’ 的所有品质,还具有这一角色所必需的无道德和对待人民群众的生命老爷式的无情态度。

“列宁本人当然是一个具有超凡力量的人; 25年来,他一直站在为社会主义胜利而奋斗的第一流斗士的行列中,他是国际社会民主派的最伟大和卓越的人物之一; 他是一位天才的人,他具有 ‘领袖’ 的所有品质,还具有这一角色所必需的无道德和对待人民群众的生命老爷式的无情态度。

“列宁是 ‘领袖’,也是俄国贵族,这个已经消失的阶层的心理品质列宁并非没有,而正是因此他认为自己有权拿俄国人民做一次预先注定要失败的残酷的试验。

“被战争折磨得疲惫不堪并且破了产的人民已经为这一试验付出了数以万计人的生命,而且还将被迫付出数以万计人的生命,这将使他们在很长时间里群龙无首。

“这一不可避免的悲剧并不能使列宁感到难为情,他是教条的奴隶,而他的追随者们则是他的奴隶。列宁并不熟悉极其复杂的生活,他不了解人民群众,没有同他们一起生活过,但是他一一从书本上一一得知,用什么方法能够把这些群众鼓动起来,用什么办法可以一一最轻松地一一激起他们的本能。工人阶级对于列宁,就像矿石对于冶金者一样。是否可能一一在目前的所有条件下一一用这种矿石炼铸出一个社会主义国家呢?看来,不可能; 但是为什么不试一试呢?即使试验不成功,列宁又冒什么险呢?

“他的工作就像实验室里的化学家一样,差别在于化学家用的是死的物质,但他的工作却产生对生活来说很珍贵的结果,但是列宁却在用活的材料进行工作并且在将革命引向死亡。跟着列宁的工人们应该明白,俄国工人阶级正在被用来做一次无情的试验,这一试验将消灭掉工人阶级的最优秀的力量并长期中断俄国革命的正常发展。”

(这是《请工人们注意》为标题文章的下半部分)

苏联政治笑话(2)

一个老妇人走进克里姆林宫,坚持要见苏共总书记。戈尔巴乔夫接见了她,问她有什么问题需要解决。

“我有一个问题向您请教,” 她说, “发明共产主义的人,是政治家还是科学家?”

“当然是政治家呀,” 戈尔巴乔夫回答。

“难怪呢,” 老妇人说,“如果是科学家发明的,他就会先用小白鼠做个试验。”

在我们以前的历史教科书上,都把俄国十月革命称誉为 “开创了人类历史的新纪元”。现在看来,应该是 “开创了人类灾难历史的新纪元”。 在20世纪,由于布尔什维克主义的肆虐,全世界大约有一亿人死于非命。作为布尔什维克主义的始作俑者,列宁罪无可绾。为了实现他的红色乌托邦理想,对于一切阻挠或可能阻挠的社会力量大开杀戒甚至残杀妇孺。1918年1月15日,《真理报》在《当心!》一文中公开叫嚣: “……我们的一颗人头,要用你们的一百颗人头来换”。面对红色恐怖,高尔基不畏强暴,一方面亲自出面营救一些无辜被捕的知识分子、专家学者,一方面坚守《新生活报》舆论阵地,对布尔什维克党人的无法无天行为进行了猛烈深刻的鞭挞讨伐。

1918年3月26日,高尔基在《新生活报》发表文章,愤怒谴责红色恐怖行为:

“在近日某些报纸上公布的政府指令和措施中,我极为惊奇地读到了 ‘共和国红色舰队水兵特别会议’ 的夸夸其谈的声明,在这一声明中水兵们宣称:

‘我们水兵们决定: 如果杀害我们的优秀同志的行为还将继续下去的话,那么我们就将手持武器,奋起行动,对被杀死的我们的每一个同志,我们都将以千百个富人的死作为回答……’

“这是什么呢?是义愤的吼声吗?

……

“大家也许还记得,在一个捣蛋鬼或百无聊赖的懒汉用铅笔刀抠划了列宁乘坐的轿车车厢后,《真理报》把损坏车厢一事当成了对弗拉基米尔.伊里奇生命的谋害,它严厉声明:‘为了抵偿我们人的一条命,我们要资产阶级的一百条命。’

“看来,这种极不理智的和怯懦的算术对水兵们产生了应有的影响。现在他们已经不是要求用一百条命,而是用一千条命来抵偿一条命了。

“俄国人的自我评价提高了。政府可以把这说成是它的贡献。

“但是对于我,大概像对于一切尚未彻底丧失理智的人一样,水兵们的严厉声明不是正义的呼声,而是肆无忌惮却又极为胆小的野兽们的野蛮咆哮。我有话要直接对水兵们,即凶恶的声明的作者们说。

“先生们,毫无疑问,你们这些武装人员可以不受惩罚地想打死和杀死多少 ‘资产者’,就打死和杀死多少。在这一点上是不容怀疑的,你们的同志已经尝试过组织对资产阶级 ‘知识分子’ 的群体性屠杀。他们在塞瓦斯托波尔、叶夫帕托利亚杀死了几百名文化人,而且宣称:‘干了一一就干了,对我们的审判是不可能的。’

“这些话听起来半是忏悔,半是威胁。水兵先生们,在这些话中我们看到君主制度的血腥专制精神的存在和胜利,你们摧毁了君主制度的外部形式,但是它的灵魂你们却不能消灭,看吧,这灵魂活在你们的心中,迫使你们失去了人的形象,而像野兽似的咆哮。

“先生们,你们应当牢牢地记住,你们是用暴力和凶杀培养起来的。当你们说 ‘对我们的审判是不可能的’ 时,你们并不是意识到你们有掌权的权利,而是因为你们知道:在君主制时期,谁也没有因群众性的杀戮而受到审判、受到惩罚;……

“看吧,你们就是在这种不受惩罚的罪行的氛围中培养起来的,你们的吼声中就带有这种古老的血腥的叫嚣。

“君主制时代的政府在杀害数以千计的水兵、工人、农民、士兵时,只证明了自己道义上的无能,与这种情况完全一样的是,红色舰队的水兵以他们措词严厉的声明承认,除了刺刀和子弹外,他们再没有任何为社会正义而奋斗的手段了。当然,杀人要比说服人简单得多,正如人们所看见的一样,这一简单的手段对用屠杀培养起来并受过屠杀训练的人们是很容易理解了。

“我要问你们,水兵先生们: 君主制的野兽心理和你们的心理有什么区别吗?保皇党人真诚地相信,只有在将所有异样思想的人斩尽杀绝的情况下,才可能有俄国的幸福。你们也正是这样想,这样干的。

“我要问你们,水兵先生们: 君主制的野兽心理和你们的心理有什么区别吗?保皇党人真诚地相信,只有在将所有异样思想的人斩尽杀绝的情况下,才可能有俄国的幸福。你们也正是这样想,这样干的。

“我再重复一遍: 杀人要比说服人简单得多,然而不正是对人民施行的暴力摧毁了君主制政权吗?就靠你们私下里瓜分俄国的物质财富,俄国是不会变得更富有、更幸福的,你们也不会变得更好更人道。生活的新形式要求精神的新内容,你们有能力去创造这种崭新的精神吗?从你们的言行看,你们还没有能力做到这一点。你们这些野蛮的俄国人是被旧政权腐蚀和折磨的人,旧政权把自己的可怕疾病和自己的毫无意义的专制主义全都接种在你们的筋肉和血液之中了。

“但是,在你们像现在这样行动的同时,你们给了未来的反动派以抓住你们的把柄的权利,以及当面对你们说这种话的权利: 在社会主义政府管理时期,当政权在你们手里的时候,你们同我们革命前一模一样,也在大规模地屠杀人民。

“这样,你们也就给了我们以杀死你们的权利。

“水兵先生们!应当清醒了。应当努力做人。这很困难,但是必须这样做。”

做人还是做兽?这在当时是摆在布尔什维克党人面前的不二选择。

“破坏吧,你就会陶醉在复仇的欢乐之中;没收吧,你就会为公正感到充分的满足;杀人吧,你就会有一种力量感和比他人优越的感觉。”

这是前苏共中央政治局委员亚历山大.雅科夫列夫在他的回忆录《雾蔼》里的一段话。这段话显然是用来摡括布尔什维克党人的特性的。既然他们的特性是由他们的党性决定的,那他们的人性必然是扭曲的。雅科夫列夫在回忆录第六章《 “你们是在散播法西斯主义……”》用了较长篇幅揭露了他们的罪行。他提到,1957年1月12日,苏联理论物理学派带头人列.兰道(1962年获诺贝尔物理学奖)在同自己的同事沙利尼可夫(苏联科学院院士)谈话时说:我们的制度 “毫无疑义就是法西斯制度,它仍然是这样的制度,根本无法改变”。

雅科夫列夫接着写道:

“大学者在作出这个结论时,手中掌握的材料尚不及我们现在所能看到的材料的百分之一。”

雅科夫列夫翻出了布尔什维克党人当年的血腥账目,这些血债完全可以与高尔基对苏维埃政权的谴责互为因果,互相印证。

“从今以后,仇恨和复仇之歌将成为工人阶级的颂歌,” 1918年8月31日的《真理报》重复了费.捷尔任斯基的这番话。捷尔任斯基称,布尔什维克负有引导和领导仇恨与复仇的历史使命。

于是,就出现了在俄国开启大规模恐怖时代的政权。1917年11月10日,宣布新政权成立的法令墨迹未干,举行了彼得格勒革命军事委员会会议,会上决定 “同人民公敌进行更加有力更加积极的斗争”。请注意:“人民公敌”。

1917年12月7日,人民委员会成立了惩戒和恐怖组织一一全俄肃清反革命和怠工非常委员会(简称契卡,列宁任命捷尔任斯基为主席)。该委员会首先被赋予政治功能。……

1918年8月,捷尔任斯基发表了 致 “工人阶级” 的公开信。信中说: “让工人阶级以群众性恐怖去击溃反革命的邪恶势力!……让工人阶级的敌人知道,凡是胆敢稍稍进行反对苏维埃政权宣传的人,都将立即逮捕,关进集中营!” 紧接着捷尔任斯基的公开信之后,他的副手彼得罗夫斯基向各地肃反机关发电报。他在电报中说,尽管发出各种各样的指示,真正的大规模恐怖尚未组织起来。他提出将可疑者、稍受牵连者统统逮捕和处决。他说:“在运用大规模恐怖时不得有丝毫的犹豫不决,不得有丝毫的优柔寡断。”

如果说罗伯斯庇尔将恐怖宣布为美德的话,那么布尔什维克就把恐怖说成是 “社会主义人道主义”。 1918年9月,季诺维也夫写道:“为了顺利地同我们的敌人作斗争,我们应当有自己的社会主义人道主义。我们应当将苏维埃政权治下一亿俄国居民中的九千万人争取到我们这边来。至于剩下的那部分人,对他们我们没有什么可说的,应当把他们除掉。” 总之,社会主义人道主义,就是将一亿人中的一千万,也就是十分之一除掉。在第三次全俄苏维埃代表大会上,著名的水兵热列日尼亚科夫声称,“布尔什维克准备处决的不仅是一万人,而且是一百万人,以便粉碎一切反对派。”……

1918年1月,反革命政变刚刚过去两个月,列宁在《如何组织竞赛》一文中说,“有许许多多贯彻 ‘社会主义金科玉律’ 的办法”一一他将其中的一个办法叫做 “将十分之一犯游手好闲罪者处决”。决定命运的公式为 “十分之一”。 后来希特勒也喜欢上了这个公式,卫国战争中党卫军分子枪决苏联和平居民,是每十个人中杀一人。在坏人的行为中,一切都很相似。

布尔什维克为什么要滥施暴力,难道是因为它的对手以暴力相对抗而引起的吗?如果说在国内战争中暴力不可避免,那么在广大城乡中,对并无反抗行为的 “人民公敌” 大砍大杀又是出于什么心态呢?

恩格斯在1870年9月4日致马克思的信中写道:“……我们通常把恐怖统治理解为造成恐怖的那些人的统治,实际上恰恰相反,这是本身感到恐惧的那些人的统治。恐怖多半都是无济于事的残暴行为,都是那些心怀恐惧的人为了安慰自己而干出来的。”

恩格斯在致维.查苏利奇的信中写道:“我所知道的或者我自以为知道的俄国情况,使我产生如下的想法:这个国家正在接近它的1789年……这是一种例外情况,在这种情况下,很少几个人就能制造出一场革命来,……

“那些自夸制造出革命的人,在革命的第二天总是看到,他们不知道他们做的是什么,制造出来的革命根本不像他们原来打算的那个样子……

“……在这个国家里,……一切矛盾都被无与伦比的专制制度用强力压制着,这种专制制度日益使那些体现了民族智慧和民族尊严的青年们忍无可忍了一一在这样的国家里,如果1789年一开始,1793年很快就会跟着到来。”

应该承认,恩格斯的预言应验了,俄国发生了布尔什维克革命。

雅科夫列夫在他所著的《一杯苦酒一一俄罗斯的布尔什维主义和改革运动》一书中指出:

十月革命是一场超恐怖的革命。

在各种不同的革命者中,首先是在布尔什维克党内,有不少人笃信暴力和它的净化能力;也有不少人想直接学习雅各宾党人的经验,认为重复1793年的做法将会是救国救民的好事。他们以恐怖的手段取缔了不同政见,残酷无情地砍光了旧制度的载体一一地主、商人、资本家、神职人员、军官和一切可疑分子。

为了这些罪行,为了失控的革命蛮干的无道德行为,不得不付出难以置信的沉重代价。

但也有另外一面。许多道德情操高尚的纯洁的人们曾经真诚地相信确实有必要摧毁旧制度,相信眼下这场革命是符合道德的。他们相信革命的建设性本质,而且相信很快就将建成一个公正的社会,因而不加太多思索就将当前发生的一切理想主义化了。

但是这种理想主义有损于对许多事件的反人类性质作出合乎实际的评价。这种盲目的信仰助长了狂热、暴力和流血。

一个道理被忽视了:任何一场社会风暴产生的客观的能量不但可以加强社会的健康力量,同时也能激活社会堕落的底层。它在历史变革和动乱的年代尤其危险,因为原有的社会联系已被削弱,而新的尚未建立起来,法律和护法机制不可能发挥它应有的作用。

世上有多少次社会转折都蒙受了这样一种灾难:卑鄙混充高尚,无知和无耻打着革新力量的标语口号,并以此作为幌子从事与解放运动最初提出的理想和目标毫不相干的勾当。

多少次革命后来蜕变了。除了丧失信仰、不容异己和废墟之外,什么也没有留下。

凡是急不可耐或利己主义占了上风的地方,就有可能出现最怪诞的现象:今天的罪行是为了明天的美好;不讲道德是为了未来的道德;世界观的专制主义是为了颠扑不破的永恒真理;残酷的不公正现象是为了虚幻中的幸福。

革命,首先是法国大革命,为马克思主义论述暴力充当社会发展动力的历史条件提供了某种根本性质的依据,但由此也引发了一系列后果。

雅科夫列夫最后说:“这些后果让我们细细道来。”

雅科夫列夫是布尔什维克革命历程的见证者,我们后面还会展示他的 “细细道来” 。这里,让我们用一则政治笑话摡括布尔什维克党人的历史进程吧:

苏联政治笑话(3)

列宁、斯大林和戈尔巴乔夫同坐一列火车出行,途中火车突然停了。司机说: “火车头坏了,我该怎么办?”

“让人民以排除万难的精神拉我们前进!” 列宁说。

“枪毙司机!” 斯大林大声说。

戈尔巴乔夫平静地说: “拉上车窗帘,假装火车仍在继续前进。”

(未完待续)

荀路 2018年10月初稿

2020年4月3日修订稿