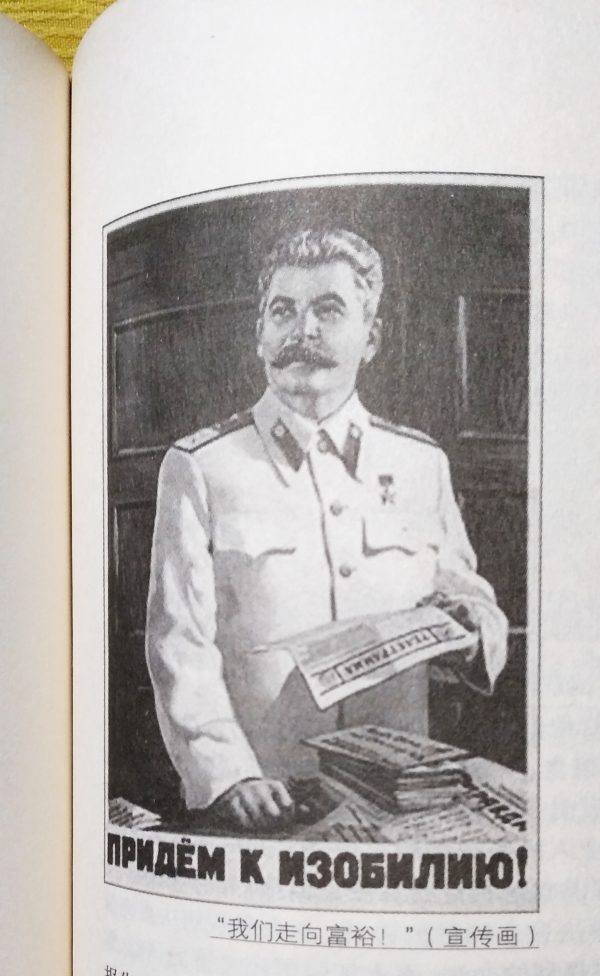

克劳丁论共产主义运动(二)

克劳丁在该书的结束语对第三国际提出几点看法:

我们认为,这几点对于全面了解共产主义运动的危机的历史根源,了解这一危机在第三国际期间以及从第三国际解散到斯大林去世这十年中的发展过程是极为重要的。

一、第三国际的成立,它的政治纲领,它的组织原则,它的战略和策略观点,都受列宁关于俄国革命和世界革命的理论的决定性影响。但是,先进的资本主义国家的事态发展,随即否定了列宁关于世界革命的成熟程度以及当时革命发展趋势的假设。以后历史的整个发展过程越来越清楚地表明,这种否定显示出列宁有关西欧资本主义社会的理论模式有漏洞,其中的假定是错误的。这就清楚地表明,对在这种类型的社会中进行社会主义革命的整个问题重新加以考虑,现在已经成为客观的必要了。

但是,聚集于第三国际周围的力量只是出于策略上的考虑,才有限度地承认这种客观必要性。先进资本主义国家中革命的失败被看成是暂时的事情,而且主要归因于社会民主党领导人的 “叛变”。马克思主义理论的预见不论是正统的经典提法还是列宁的解释,都并不因此就被否定。与此同时,处于资本主义体系关键地区边缘的一个落后的、半资本主义半封建国家中革命所取得的初步胜利,则被说成是对经过列宁解说的马克思主义革命理论的绝对证明,达到了最高限度的科学精确性。苏维埃制度是无产阶级专政的切实可行的模式,而列宁的战略和策略又是所有CP的战略和策略的样板,只需使之同它们各自的国情相结合就行了。而且甚至这种结合,也只部分地取决于各国CP; 第三国际执行委员会,也就是说布尔什维克党中央,享有最后决定权。总之,俄国革命理论成了全世界所有地区的革命理论,只需要稍许作些调整就行了。

克劳丁的这本著作对第三国际的前前后后作了条分缕析的研析,从中使我们可以知晓第三国际的三个特点:

克劳丁的这本著作对第三国际的前前后后作了条分缕析的研析,从中使我们可以知晓第三国际的三个特点:

第一,这是一个实行列宁社会主义世界革命纲领的世界性政党。

第三国际第一次代表大会通过的《第三国际章程》,确定其目的是 “确立世界范围内的无产阶级专政”和 “建立世界社会主义苏维埃共和国联盟”。大会通过的《第三国际行动纲领》提出,只有苏维埃才有 “真正的无产阶级民主”,而争取 “一般民主”,只是机会主义的政策。第三国际的几个重要文件都是列宁起草的。列宁的世界革命理论,成为第三国际的指导思想。列宁自己也说: “布尔什维克主义建立了第三国际的思想基础和策略基础。” 出席第三国际一大的代表都来自欧洲,这反映了列宁特别重视欧洲的革命。

第三国际要在全世界按照十月革命模式建立无产阶级专政的苏维埃国家,同时否定各国人民争取民主(而不是社会主义)的要求和任务,这充分表现出列宁和第三国际在行动纲领和战略策略上的极左倾向。

第二,第三国际是一个在组织原则上高度集权的世界性政党。

第三国际一大通过的文件规定,第三国际是一个统一的世界性的CP,是 “一个统一的、坚决的国际组织”,是 “世界无产阶级革命运动的领袖和组织者”。 “加入第三国际的各政党定名为某某国CP(第三国际支部)”,各支部要无条件地执行第三国际领导机关的决议,接受领导机关派出的代表指导和监督。列宁在大会上提出《关于资产阶级民主和无产阶级专政的提纲》和这一提纲的决议,大会未经过讨论就通过了。

第三国际的高度集权,是布尔什维克党的组织原则在第三国际中扩大使用的结果;也是把列宁在批评第二国际 “松散” 的组织原则时强调集中的观点扩大使用的结果。

第三国际的集权化,限制了各国CP独立自主地解决本国革命的问题,使它们除了紧跟第三国际向 “左” 走之外,别无选择。

第三,第三国际实际是一个由俄共(布)控制的世界性政党。

第三国际是以俄共(布)为核心的。一大选出的主要领导人都是俄国人: 第三国际执委会主席是季诺维也夫,书记处书记为巴拉巴诺娃和沃罗夫斯基。

“俄国核心” 的形成,有其客观原因,但同列宁的俄共(布)大党主义密切有关。列宁当时认为: “布尔什维克主义成了国际无产阶级的世界性的理论和策略!” “俄国正决定着整个世界革命的命运。” “布尔什维克主义强有力地促进了欧美无产阶级革命的发展,这是迄今任何一个国家的任何一个政党没有做到的……布尔什维克主义是可供各国效法的策略模范。”

列宁这些豪言壮语流露出大党主义的情绪,对第三国际的活动产生了负面影响,更严重的后果是使俄共(布)处于凌驾一切的超然地位,造成第三国际对各国CP越来越严重的瞎指挥。

克劳丁接着指出:

第三国际由于掌握了这种 “普遍真理”,就以 “布尔什维克的不妥协精神” 来反对工人运动中的其它倾向和派别。它不仅把它们拒之于门外,而且极力使得同它们进行合作或讨论都不可能。……第三国际本来可以在俄国革命者与西方工人运动活动家之间促进经验和思想的富有成效的交流。但是,它却成了一道屏障,把改良主义倾向隔绝在外,这是很不利的,因为这些倾向掌握了大部分的无产阶级,只有同这些群众保持联系,才谈得上对改良主义进行扎扎实实的思想斗争和政治斗争。不仅如此,这道屏障还把无政府主义或无政府工团主义类型的革命倾向,甚至一些具有真正的马克思主义根子的倾向,例如卢森堡主义,意大利的 “新秩序派”,以及其他一些在社会民主党左派基础上发展起来的倾向也隔绝在外。罗莎·卢森堡对俄国革命和以布尔什维克党做党的模式的批评是富有远见的;她警告说坚持要把布尔什维克主义作为模式强加给国际共产主义运动,将给运动带来严重后果。她不幸而言中了。……

结果,历史的真正的运动对列宁的革命理论和马克思的理论提出来的令人困惑的问题,一直没有得到回答。更加糟糕的是,人们甚至一直不承认有这些问题。令人眼花缭乱的十月革命,有助于掩盖已经暴露出来的理论危机。对无产阶级第一次取得的历史性胜利自然流露的热情,使得革命的马克思主义者丧失了或者大大减弱了自己的批判能力,例外的情况极少。在第三国际内部,特别是在有关党的性质与接受俄国领导的问题上,新正统的确立却并沒有遭到反抗。然而,由于布尔什维克的领导人特别是列宁享有威望,由于这 “世界党” 的组织制度把特殊的权力赋予其领导机构,这种反抗也就比较容易地被克服了。列宁一逝世, “马克思列宁主义” 的正统思想很快蜕化成了马克思主义历史上没有过先例的教条主义,成了一种异己思想,代表了在斯大林的工业化过程中产生的新的统治阶级的利益并为这种利益服务。

有关列宁排除异己的论述已在前面文章中有所交代,在此不赘。克劳丁在后一段文字的最后一句话里一个观点值得注意: “在斯大林的工业化过程中产生的新的统治阶级”。

对于这个说法,还是德热拉斯解释得透彻: “这个新阶级诞生于CP的革命斗争时期,发展于工业革命时期。没有革命,没有工业,这个阶级的地位就不会稳固,其权力就会受到限制。”

没有布尔什维克革命就不会有新的统治阶级这一点是无须置疑的,为什么没有工业,这个阶级的地位就会不稳固,权力也会受到限制呢?德热拉斯接着这样指出:

当苏联在推行工业化时,斯大林开始采用差异相当可观的工资制,同时,又听任各种特权继续发展。他认为,如果不让这个新阶级在工业化过程中对物质发生兴趣,使他们得到若干财产,这个运动就不会有任何成就。没有工业革命,这个新阶级将会发现难以保持其自身的地位,因为既没有历史原因,也没有物质资源来维持它的继续存在。

也就是说,布尔什维克党人要想升官发财,就得一要参加革命,二要发展工业。

德热拉斯用下面的数据说明这一点:

党员,或者说官僚集团的成员人数的增加是和这一点有密切关联的。1927年,即工业化开始的前夕,苏联CP共有党员887233人。到1934年第一个五年计划结束时,党员已增加到1874488人。这显然是与工业化有关系的一种现象: 这个新阶级的前途及其成员的特权都在渐入佳境。而且,特权和新阶级比工业化发展得还要快。虽然很难举出统计数字来证明这一点,不过,如果有人记得下一事实,那么这个结论就不证自明了。这个事实就是(当时)生活水平跟不上工业生产,而这个新阶级实际上却已攫取了由于群众的牺牲和努力而得来的大部分经济果实和其它方面的果实。

这下大家该明白谁是苏联工业化最大的受惠者了吧?是“唯物主义者”——布尔什维克党的领导人。

和俄国布尔什维克热衷于工业化异曲同工的是,某国热衷于 “改革革开放”,其动机何尝不是与俄共的动机相同呢。

在列宁逝世前,苏维埃国家官僚化过程已经开始。斯大林上台后,强化了官僚体制,建立起一种盲目服从上级的等级制度,并赋予各级官员种种特权,在庞大的干部队伍中形成了一个被称之为官僚特权的阶层。从30年代初期开始,高级干部包括汽车、别墅、仆役在内的一切家庭生活费用由政府开支已经成为一种制度;不仅党内要员享受着特殊的生活待遇,甚至他们的亲属也利用其特殊地位为自己谋取私利。

在列宁逝世前,苏维埃国家官僚化过程已经开始。斯大林上台后,强化了官僚体制,建立起一种盲目服从上级的等级制度,并赋予各级官员种种特权,在庞大的干部队伍中形成了一个被称之为官僚特权的阶层。从30年代初期开始,高级干部包括汽车、别墅、仆役在内的一切家庭生活费用由政府开支已经成为一种制度;不仅党内要员享受着特殊的生活待遇,甚至他们的亲属也利用其特殊地位为自己谋取私利。

莉季娅·沙图诺夫斯卡娅是一位老布尔什维克的养女,曾在克里姆林宫生活过多年。她在其所著《克里姆林宫内幕》一书中提到, “随着苏维埃社会等级结构的形成和固定,执政党领导阶层的某些人开始搞特殊化,不仅要求权力和威信,而且也要求物质财富和生活享受了。” “表面上的平等和公平是遵守了。可是,同时却开始尽一切可能地建立 ‘地下’ 优待和特权制度。” 这种情况在列宁在世时只出现在比较狭小的高层领导集团里,斯大林上台后,随着党政机关从中央到地方的逐渐扩大而确定和固定下来。而这些机关又不断补充进来愈来愈多的新人,这些新人也为自己谋取相应的权力和 “要求给予他们越来越多的财富、越来越大的特权”。于是, “开始为党政官员的最高阶层建造住宅大楼,在各个部门开办克里姆林宫食堂和克里姆林宫医院的所谓分支。所有人民委员部和其它相当有权的机构,首先当然是国家保卫机关,也开始建立同样只供指定的少数人使用的内部食堂、商店、医院、疗养院和休养所。” 以一位中央某工业部部长及其家庭在生活上所享受的特殊待遇为例。这位部长月薪是27000卢布,这大约比教授的工资高六七倍,比工程师、医生、熟练工人的工资高十多倍。除此之外,还有一个 “红包”一一因为不便于无限制地提高干部的工资,于是当局想出了发“红包” 这样的办法。所谓 “红包” 就是一个封好的装钱信封,这里装了多少钱,按什么标准分发,出自哪一项开支,普通老百姓是无从知道的。关于这个 “红包” 制度,莫洛托夫在1976年8月18日对一位采访者也曾谈到过。他在谈话中不仅证实了这种 “红包” 制度确实存在过,而且指出这一制度是在二战后由斯大林亲自提议实行的,就是 “用封口的小包给党内和军队领导干部送一大笔钱”。

斯大林在位时,为中央国家机关干部设立了一套特权制度。法国作家罗曼·罗兰1935年到莫斯科访问时发现,连无产阶级的伟大作家高尔基也被当作贵族供养起来。在金碧辉煌的别墅里,为高尔基服务的有四五十人之多,他家里每天有亲朋食客数十人。罗曼.罗兰在他的《莫斯科日记》(此书按作者所嘱50年后得以出版)中认为,苏联已经出现 “特殊的共产主义特权阶层” 和 “新贵族阶层”。他写道: “身为国家与民族卫士的伟大CP人队伍与其领导者们,正在不顾一切地把自己变成一种特殊的阶级”, “而人民则不得不依然为弄到一块面包与一股空气(住房)而处于艰难斗争的状况之中”。外出时,沿途的一些农民和工人“向我们投来阴郁的目光,有一个上了年纪的妇女向我们挥动着她的拳头”。

难怪马克思有先见之明地说: “我播下的是龙种,收获的是跳蚤”。

美国作家路易斯·费希尔在其《列宁的一生》中讲了两件事,都是彼得格勒一位工人弗·普·舒尼亚科夫在苏联的一份杂志上回忆了他在1918年同列宁见面的情形。他写道:

当时彼得格勒在挨饿。 “每天每人的口粮基本上是100一125克面包,这样的口粮常常为燕麦、小麦、黑麦所代替,有时候连这也领不到;甚至还常发一些青鱼的头和不大新鲜的干鱼。” 一位党的积极分子饿得没有力气去完成自己的任务。因此,在维堡区委里便 “提出了为各区组织的工作人员办一个内部食堂的问题,但在这个问题上大家的意见不一致”。舒尼亚科夫写道: 有些党员认为,积极分子应该同普通的工人们一样地挨饿; “大多数人则认为,如果我们不去支持自己的先进积极分子,那么他们的积度虚弱以及由此而引起的过早死亡,将会对革命的发展产生危害极大的影响……” 问题提到了列宁的面前。

列宁听完了反对积极分子受优待的意见后,认为他们的反对意见是不对的。他们作为出发点的个人自我牺牲的英勇精神是一种极端的小资产阶级思想,特别是在当前条件下更是这样。这种个人自我牺牲的英勇精神来源于社会革命党人。要知道工人阶级如果没有自己的积极分子和自己的组织者,就不能够成为革命的先锋队。应当爱护积极分子,在现时,在现有可能的范围内,必须在身体方面关怀他们。列宁说,内部食堂应当办。工人们是一定能够了解这样做的必要性的……几天之后,区里的积极分子的食堂办起来了。

1918年9月,舒尼亚科夫在莫斯科又见到了列宁。舒尼亚科夫写道: 一个月之前,他参加的那个 “非常三人小组” 曾经把两个被捕的人送交彼得格勒肃反委员会处理,这两个人是 “尊贵的” 伯爵维特(临时政府前总理)的弟弟和沃罗宁(工厂经理)。他们两人被控告保存了罐头、金币、有价证券及其他物品。舒尼亚科夫写道: “后来有人向我们报告说,当工人们得知把这两个人送交戈罗霍瓦街的肃反委员会时,他们便聚到一起,对这两个人施用了真正的私刑。” 舒尼亚科夫把这件事告诉了列宁。他回忆说: “我向列宁讲了我们在区里实行红色恐怖的事,特别是讲了工人们惩治 ‘尊贵的’ 维特和工厂主沃罗宁的事,列宁听了特别高兴。当我讲到由于我们注意不够,结果出现了施用私刑的事,弗拉基米尔.伊里奇插话说: 就算这样,这件事也没有什么大不了的,因为工人们知道他们审判的是什么人和为什么要审判!” 他说,在革命进程中,这样的情况虽然是不容许的,但也是不可避免的。

列宁对待为CP员(积极分子)办内部食堂的态度是十分合乎情理的。他对关于私刑所说的插话表明他对事情所采取的态度是很实际的: 什么事情,做了也就算了。但正是CP员们所享受的特殊待遇和工人们所实行的没有限制的红色恐怖形成了这样一个特点,它使苏维埃的现实永远脱离CP人所宣布的理想。把上百万党内外职员的工资提高好多倍的做法,破坏了列宁关于 “工人工资” 的规定(今天人们甚至一想到在CP执政的国家里竟有这样的 “平均主义”,都会感到可笑),造成了一种官位等级制度。构成这个制度的是那些妄自尊大的、贪求奢侈豪华的、追求名利地位的官员。这些人在几十年的过程中为了获得权力经常牺牲原则,为了给自己那种惨无人道的手段进行辩护,借口说什么他们是由于力求达到目标才这样做的,而这种目标是他们自己规定的,同马克思、恩格斯的思想很少有什么相似之处。……

问题是,即使是回到马克思和恩格斯的思想体系就能顺利地到达理想的乌托邦伊甸园吗?

(未完待续)

苏联政治笑话(41)

苏共总书记勃列日涅夫与美国总统福特举行会谈时,发现福特总是带着一个黑皮包,却不见他打开过。勃列日涅夫就问: “你这皮包里装的是什么东西?”福特说: “没什么。” 在勃列日涅夫的一再追问下,福特说: “这里装的是一种虫子,如果我们会谈破裂,我就把它们放出来,它们可以把你们国家的庄稼一下子吃光。”

后来,勃列日涅夫去美国回访时,手上总是提着一个手提箱。福特问: “你这箱子里装的是什么东西?”勃列日涅夫说: “没什么。” 等双方签订了协定之后,福特又问起这件事。勃列日涅夫说: “我这箱子里装的是一个苏联经济学家。如果我们会谈不成功的话,我就把他放出来,他可以很快地把你们国家的经济搞得一团糟。”

荀路 2O2O年6月25日