初识此山

一个星期之内,我们像一只身不由己的足球,由呼和浩特大脚开出,在中场乌拉特前旗经过短暂的激烈争夺,最终一脚劲射入网,包头到了。

下了火车已是傍晚,全排四十多人换乘两辆卡车继续前行。我们乘坐的是北京军区装甲兵的军车,车牌以甲592打头。当时兵团刚刚成立,还是个稀罕物,我们招摇过市,很引人注目。

包头是新建的国家三大钢铁基地之一,比呼和浩特大了许多,规划建设也比较整齐。天色渐渐地暗了,景物模糊。汽车刚刚驶入著名的钢铁大街,突然间路灯全亮了,一片灯火辉煌。虽然离开城市只有短短的几天,大家却兴奋异常,好像回到了久别的故乡。金占军突然大喊一声:“我南霸天又杀回来了!”把路边的行人吓了一跳,引起一片笑声和阵阵怪叫。

过了一座气势不凡的大桥,卡车向右一拐,驶入一条没有灯光的路。虽然早已知道接管的是劳改系统的企业,位于包头的郊区,但是看着市区的灯光渐渐远去,大家仍然开始犯嘀咕,希望车能够尽早停下来,千万不要离市区太远。卡车却毫不理睬我们的期盼,明明已经是山重水复疑无路,它却怒吼着向高处爬去,冲进一团诡谲的黑暗。

翻过两个山坡,一条长长的公路指向远山。卡车终于停在山脚下,下车,集合,点名。排长张长贵后面有一座岗楼,略显颓败,也无人值守,垂头丧气地立在那里。一根电线杆像卫兵一样站在一旁,却是一副趾高气扬的样子,腰上还挎着一个手摇警报器。我们像鬼子进村一样,小心翼翼地跨过干涸的水沟,穿过铁丝网和高墙,进入森然峻冷的监狱大院。

外表显得庄严肃穆的大院里却是一片狼藉,犯人们刚刚撤走,地上散落着各种纸片,房屋门窗洞开,不禁想起电影中敌军溃败时狼狈不堪的场景。

初夏的夜晚万籁俱寂,陌生的大院不怀好意地默默注视着这群不速之客。我们连大气也不敢出,不时有塞外的山风带来阵阵寒意。院子里高高地挂着三盏水银灯,灯光把每个人的脸上都涂抹了一层怪诞的惨绿色,愈发透露出一丝邪恶的气息。

夜宵是一大锅黏糊糊的疙瘩汤,胡乱吃了几口,来到分配好的宿舍。监狱的犯人住的是土坯房,荆条顶,完全可以遮风挡雨,室内还有电灯,比我们在乌拉特前旗住的大棚强多了。每个单元有三间屋子,进门那间被一条炕占了一半,左右两间格局相同:中间一条狭窄的过道,南北两条炕。和院子里一样,墙上也醒目地涂写着“改恶从善,前途光明”、“认罪服法,前途光明”之类的标语,看来“前途光明”是各种标语的固定搭配,出现的频率也是最高的。前途究竟如何?光明又在哪里呢?屋内光线昏暗,窗外月华如水,一夜辗转难眠。

第二天早饭后,明媚的阳光驱散了心中的杂念,好奇的人们开始四处巡视。厕所里的便坑极深,几不见底,令人不敢多望,硬着头皮蹲上去,只觉得腿肚子发软。施出的肥料很不情愿地下坠,好一会才传来落地的声音,仿佛落到了另一个世界。现在回想起来,自己的恐高症的源头大概就在这里。

突然响起一阵凄厉的警报声,祸首是二中同学苑再励,外号大眼。他当时只有15 岁,正是胆大妄为的年纪,整天瞪着一双大眼睛到处寻找乐子。他这次闹出的动静又不小,竟然摇响了警报器,结果惊动了附近尚未撤离的警卫连战士。张排长气得咆哮如雷,大眼却摆出一副毫不在乎的样子。我们正幸灾乐祸地看着他挨训,忽然听说某处发现了死牢,又一窝蜂似的赶去。

一排水泥建筑在一片土坯房屋中格外引人注目,一间间囚室像窑洞一样,一群人围在外面议论纷纷。后来才知道这里其实是禁闭室,用来惩戒违反狱规的犯人,也就是所谓的“小号”。不久后我们把这里改成了猪圈,再也没有了神秘感,不过当时它确实显得很恐怖。为了秀胆量,我和另外几个愣头青不顾大家的劝阻,装出一副天不怕地不怕的样子,推开铁栅栏门走了进去。阴森森的室内除了地上的乱草一无所有,借着几缕阳光,依稀可见墙上刻着几行用来计算日期的“正”字,旁边还有一首诗,大意是面对窗外喳喳叫的喜鹊,不由心中思念老母娇妻,感叹自己的人生命运。正辨认着诗句,一件十分诡异的事情发生了,我们几位闯入者的心中突然同时袭来一种毛骨悚然的感觉,不知道是谁先惨叫了一声,大家不约而同地逃了出来。

正在惊魂未定时,张排长命令大家打扫卫生。扫地时我随手捡起一张纸,是一位犯人写的揭发狱友的报告。报告的抬头是敬祝拥有四个伟大头衔的领袖万寿无疆,以及林副主席永远健康,这是很熟悉的老一套,但总感到有些别扭,仔细一想,发现了差异,我们的老调子一开头是“首先让我们共同敬祝”,而这份报告的最前面少了“首先让我们共同”几个字,看来犯人还是很有自知之明的,他们没有资格和警察或其他人组成“我们”来“共同”敬祝。接下来是那段著名的最高指示“凡是反动的东西,你不打,他就不倒”,再下面的一行是报告队长,正文只有寥寥几句,内容是揭发同监的某人对社会主义不满,抗拒改造。证据无非是对伙食不满之类的鸡毛蒜皮。最下面的署名是“犯 李德荣上”。报告书写流利,文字通顺,执笔者应该具有一定的文化水平。我看完后哑然失笑,李德荣这个家伙很有意思,写了许多花里胡哨的废话,一通上纲上线,除了一堆大帽子,什么实际内容也没有,既应付了差事,又不愿违背良心,尽量避免给别人造成真正的伤害。

几十年后,我已叫不出一些当年朝夕相处的战友们的姓名,但是那天不经意的余光一瞥,这位李德荣和囚室中那位无名诗作者却始终铭记在我心中,当年甚至曾经和他们在梦中相遇。梦中的李德荣和那位写诗的作者原来是同一个人,中等身材,微微发胖,显得很和善。攀谈中,我质问他树林中只有乌鸦,窗外何曾有喜鹊?他口中念念有词,一脸无辜的样子。他突然诡异地一笑,我悚然惊醒。素昧平生的人竟然产生超越时空的灵魂对话,真是非常奇妙的感觉。以前填过一阕水龙吟,其中“念囚墙三叹,残篇一纸,未相识,长相忆。”记的就是这段经历。

念囚墙三叹,

残篇一纸,

未相识,长相忆。

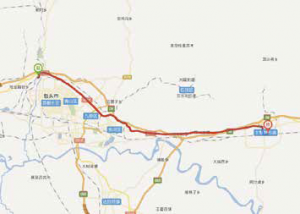

我们所在的西水泉属于包头市昆都仑区(简称昆区),离市中心十几里。附近的标志性建筑是昆都仑召,位于我们的东南方,距离五里左右。昆都仑召简称为召庙,据说是内蒙古第二大的庙宇。它在文革中被毁得破败不堪,喇嘛早已无影无踪。这里散居着几户人家,还有一个只有一位职工的小邮电所。这样小的村落,可以一泡尿从南头撒到北头。由于包头的通勤火车在这里设有车站,所以在当时的全国铁路交通地图上竟也榜上有名。

我曾无数次在这个小站上上下下,也曾无数次伫立于北坡最高处俯瞰着这片宗教圣地,看它静卧在支离破碎的落日余晖下,黄沙卷起,倍显荒芜。每一座建筑都残缺不全,大门紧锁,令人遐想翩翩。昔日,晨钟暮鼓声中,聚此顶礼膜拜的善男信女来自何方?听说里面藏有某些秘不示人的听说召庙里有欢喜佛……宝贝,如欢喜佛之类,会让我们这些革命意志薄弱的俗人胡思乱想鼻血长流吗?

在我们的北方,有一座水库蜷缩在人迹罕至的山中,几乎不为外界所知。我一直没有去过,几十年后才知道它的名称是昆都仑水库,现在已经被开发为旅游景点。

听起来我们所处的环境很不错,有山有水有泉。山名乌拉山,和呼和浩特的大青山同属阴山一脉,水称昆都仑河,西水泉附近还有一条西水泉沟。不过山是石头山,光秃秃的,使人想起《西游记》里的那句“山是石头山,洞是石头洞”。昆都仑河也有些名气,当年有一首歌中唱到“清凉凉的昆都仑河,我在那里饮过马”,但是我一直怀疑歌中唱的是另一条同名的河,我们这条昆都仑河根本配不上那样优美动听的曲调,它干涸多年,河床上已经修建了一些建筑,只有1976 年上游水库分洪时来过滚滚浊水。至于泉更是徒有其名。总之,这里的环境连穷山恶水都够不上,还有比刁民更可怕的劳改犯。尽管如此,靠山吃山仍是颠扑不破的道理,山上有石头,于是有了采石场。

我们从乌梁素海旁来到乌拉山下,正像民国奇人杨度在《黄河》中写的“饮酒乌梁海,策马乌拉山”。不过当时并不知道这首歌曲,时常盘旋在脑海中的是小时候听到的“从前有座山,山上有座庙……”我们来到召庙附近的山脚,恰恰踏入了故事中的场景,冥冥之中究竟隐喻了怎样的命运?莫非也要像老和尚一样陷在无穷无尽的死循环里无法摆脱?

内蒙古生产建设兵团二师十三团在这里接收了原隶属劳改局的新生阀门厂和新生砂石场,这是正式的名称。而人们习惯性地把砂石场称为采石场,新生阀门厂则常常被称为西水泉阀门厂,因为“新生”两个字的含义太不含蓄,需要装饰一下。兵团接收后,一度改名为“五七阀门厂”,几年后,兵团建制撤销,又改名为“包头市第二阀门厂”。

西水泉附近集中了十三团的团部和大部分连队,阀门厂由我所在的一连接收,采石场的编制包括二连、三连和八连,还有一块菜地被六连接收。好不容易来到工业团,却被分配去种菜,我们同情他们,庆幸自己。

其实最艰苦的不是种菜的六连,而是采石场。采石场的环境恶劣,生产手段落后,天天和雷管、炸药打交道,在兵团接收前的十一年中,因事故死亡达四十四人。阀门厂的前身是采石场的维修车间,后来逐渐发展成为独立单位。这个厂虽然规模很小,但在计划经济时期,全国生产同等规格型号阀门的企业只有四个,因此它的作用也不容忽视。

相对而言,阀门厂各方面的条件还算不错,只有很少的犯人有机会离开采石场来到这里。除了个别曾有功于革命的劳改犯可以受到一定照顾,其他人就要完全靠拼实力了,若没有一技之长,就只能在山上钻眼放炮背石头。在当时的社会环境中,人一旦被判刑,其政治生命即宣告结束,永无出头之日。即使服刑期满,仍然被称为“二劳改”,能安排在阀门厂就业已经谢天谢地了。为了争得比较好的生存条件,唯一的出路就是千方百计地掌握一门技术。因此阀门厂集中了一批身怀绝技的奇人异士,并催生出汽车修理等项目,成为麻雀虽小,五脏俱全的企业。

这些技术高超的人大部分都被劳改局带走了,兵团只接收了为数不多的刑满就业人员,原则上每个工序都必须留人。尽管嘴上都会唱高调,实际上大家的心里都明白,没有这些“二劳改”的指导,年轻的兵团战士是无法凭空生产出阀门的。

这些人的高超技术令人瞠目。有一个犯人会修武器,整个劳改局的武器修理被他全包了,他竟然能用锉刀锉出枪膛里的来复线。起初我无论如何不肯相信,经多人证实后不由得连声赞叹。此人原来是八路军某部一个武器修理所的所长,被捕后叛变投敌,由于当时局势混乱,他隐瞒了这段经历。该所长解放后工作成绩突出,却不肯韬光养晦,到处抛头露面,1959 年跑到北京去参加什么全国群英会,结果被人认出,一世英名毁于一旦。

这位前所长随着劳改局走了,我无缘一睹其风采。留下来的另一位镇厂之宝陈轩福却是经常见到。听口音他应是江浙一带人氏,那年月以个人姓名命名的事物极少,印象中只有解放军的郭兴福教学法,工人中有倪志福的钻头,而老陈曾以“陈轩福电焊法”名扬一时,不料后来竟因触犯了“非礼勿视”的规矩获刑一年,发配塞外。按说那点破事不至于受到刑事惩罚,我隐隐觉得把技艺练到高处不胜寒的地步也许反而会带来一些意想不到的灾难。

陈轩福一类的技术明星很受劳改局领导的重视,经常被带到社会上炫耀。一次包钢有一辆汽车的轴断了,作为全国排第三位的钢铁基地,包钢有数不清的高级电焊工,却均束手无策。陈轩福奉命出手,劳改局领导和主人在一旁把酒言欢。酒正酣时,陈轩福抖落一身火星,从车底爬出,将焊枪一摔,迎着领导疑问的目光意味深长地说,“这不是四级工干的活!”领导闻弦歌知雅意,笑着回答:“好,今天就掂掂你小子的分量!”旁观的人也跟着哄了起来。陈轩福重抖精神,施展独门秘技,终于将断轴修复。领导挣足了面子,当即给陈轩福提了两级,成为阀门厂最高级别的六级工。

这些场景都是听阀门厂的老人们说的,我们并未亲眼见到,估计有一些演义之处。陈轩福的那手漂亮活我也从未亲眼见过,每次干活到要紧处,他总要把身边的人包括自己的徒弟全部支走。

还有一些高智商的犯人,原厂干部李广礼曾谈到其中的一位。此人精心设计了每一个步骤,终于神不知鬼不觉地把食堂仓库的锁改装,从而进出自如肆意窃取。其中的情节完全可以当作电影素材。

最刺激的是犯人越狱的故事,双方斗智斗勇,演出精彩纷呈的猫鼠大战。

采石场的作业点在山上,不易看管,难免有人动脑筋。有一位犯人收工时未随队下山,而是隐藏在送风的管道里,伺机逃逸。队长(犯人对监狱中管教人员的统称)发现后将空压机打开,强风袭来,引出一阵鬼哭狼嚎。

有一天夜里犯人越狱,监狱方面立即按照预案,在黎明时布置了警戒线展开搜捕。警戒线的半径大约七八十里,不料该犯竟然一夜之间狂奔一百多里,跳出了警戒圈,在萨拉齐上了火车。

此人身无分文,只得在列车上施展空空绝技,不幸的是他的手偏偏伸到了一位便衣警察的口袋里。于是这位飞毛腿当即被押解回来,白白辛苦了一夜。

有一个犯人论罪当杀,不知打点了什么人,只判了无期。一天出工时,队长要他跑步上山,实际上是队长起了杀心,先诬告他一个逃跑的罪名。当时我感到骇然,现在则见怪不怪,只要加上诗情画意的“钓鱼”二字,违法就包装成为执法。

按照当时的规定,即使犯人越狱,也不能随意射杀,首先必须鸣枪示警,第二枪不准打要害。有一位新战士由于过于紧张违反了规定,应该负刑事责任,最后部队费了九牛二虎之力保了下来,开除军籍了事。如果是现在,动不动就“依法击毙”,那位新战士就应该立功受奖了,这个世道,真是越来越看不懂了。

人们谈论最多的传奇人物是一位志愿军的侦察英雄。他的家就在包头市,离服刑的西水泉只有十几里。有一次他的母亲得了重病自觉不治,就给儿子写了一封信,希望见上一面。按照规定,这封信是收不到的,由于他往日的功劳,在服刑期间自然会受到一些照顾,队长就破例把信送到他手里。这位落难英雄十分孝顺,看到信后痛哭流涕,向队长表示,非常感谢领导的照顾,并索性提出一个请求,希望能回家和母亲见一面。队长表示很难办到,因为这类事情按规定要层层上报,经过有关部门批准才行。他思母心切,扬言无论批准与否,一定要回家探望。队长见他情绪激动,怕出意外,就把他铐起来关了禁闭。

傍晚时分,他向队长表示想通了,不再坚持。队长随即给他松了铐,并抚慰一番。不料到了午夜,侦察英雄施出当年在战场上的绝技,悄悄地紧贴在巡逻队的后面,连过数道关卡,脱狱而去。

狱方发现的也还算及时,立即派出干警前往该犯家中缉拿。拂晓时传来坏消息,追捕小组竟然扑了个空,形势顿时急转直下,犯人越狱是极其严重的事故,相关人员均难逃干系。正当整个监狱乱作一团时,侦察英雄却迎着晨风迎着朝阳,满怀豪情地回来了!

面对严厉的追问,他从容不迫地回答,自己确实没有逃跑的企图,只是回了趟家探望母亲。至于为什么没被追捕小组发现,则是因为自己警惕性高,发现前来追捕的干警后及时躲避了起来,得意的神情中夹带着一丝对晚辈们的不屑。

领导听到后哭笑不得,不过总算没出大事,只是虚惊一场。庆幸之余,便将此

事隐瞒不报。

几年后,这位侦察英雄再次越狱,不久后在东北被捕,在押送途中竟将押解人员杀害,再次脱铐而逃。据当年的管教薛干事说,行凶地点就在离西水泉监狱不足五里的路旁。押解他的年轻侦察员缺乏经验,千里迢迢一路平安,偏偏在家门口放松了警惕。

故事的结局众说纷纭千奇百怪,大多数人说此人最终未能逃脱法网,也有人固执地认为他仍然隐藏在某个地方,还有人更具体地声称他躲在少林寺里当和尚,更离奇的说法是他逃回曾经战斗过的朝鲜,一口气娶了好几个老婆,从此过着幸福的生活。没有人再见到他,他的传奇故事却在大地上和风中流传,穿过流逝的岁月。

2009 年10 月17日,呼和浩特第二监狱四名重刑犯集体越狱,他们同样是悄悄地跟在狱警后面连闯数关,手法同当年的前辈如出一辙……

来源:微信公号:老鼠会