"黑人命也是命"的政治意涵和社会冲击力,已经通过各种媒体走进了千百万人的视野;可是它的思想史意义,却还只是在知识界的小象牙塔内撞击着零星的心灵。因为人们的政治举动和社会倾向基于他们的思想理念,解读"黑人的命也是命"或者类似的种族平等诉求的思想史意义,具有非常重大的现实和社会价值。如果我们从思想史角度看,种族平等的诉求,本质上是要求在政治和社会层面,落实现代科学有关人类种族的事实论证。所以,科学史和思想史在这里绝非抽象的知识思维游戏,而是现实行动的理念基础。

正如有遗传学专业背景的人类学家乔纳森·马克斯(Jonathan Marks)在《人类生物多样性:基因,种族和历史》一书中所指出的那样,由于人类学的研究者和研究对象同是人类,人们对基因和种族的探讨过程,同样是一部人类价值观发展的思想史。对这个科学发展和思想历程的探讨,不仅可以让我们懂得种族平等的科学立论根基,也可以使我们深切体会人类理念进步的艰辛。此外,白人至上主义的立论根本在于白人的种族优越感,而而这个优越感的一个重要凭据,就是由伽利略和牛顿为代表的近代科学,在欧美白人世界的出现和发展。由此而论,对科学发展史,尤其是近代科学发展史中多元推动力因素的考察,有助于我们理解种族平等的科学依据。

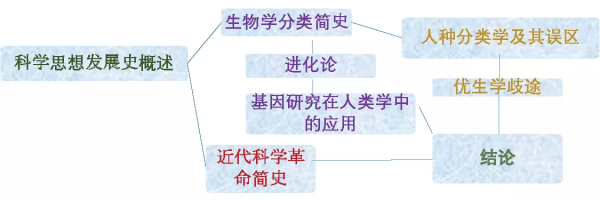

由于本文力求在尽可能短的篇幅里,从生物分类学和近代科学发展两个角度,说明人种问题的来龙去脉,思路比较繁杂。下面这个逻辑流程图表,可以帮助读者理解本文的思想走向。图表中条目的颜色,对应于正文中以时间顺序展开的各个题目。

人类在自然界的位置

对人种问题的思考,离不开对人类在自然界地位的思考。要确立高贵种族的地位,首先要确立高贵物种的地位。

在西方思想史上,由亚里斯多德(Aristotle)开创的静止的单线条物种观念(自然界的伟大链条, The Great Chain of Being),影响极其深远。按照这个观念,世间万物排列在一个阶梯式的链条上,由低到高,人类自然占据高端的位置,仅次于神。这个链条产生后,就不再变动(即静态理念)。

当瑞典人林奈(Carl Linnaeus)在18世纪建立他的生物分类学时,革命性地创立了分枝层级观点,但依然保留着静态理念。生物物种以树枝分杈的形式互相关联。人类当然处在林奈分枝层级体系的高端。和林奈同时期的法国人布丰(Comte de Buffon)却坚持认为,物种(species)是生物链条上唯一有意义的单位,无需添加分枝这个层级概念。令科学史学者惊讶不已的是,布丰反对林奈的理由,在于林奈的分枝层级体系观念会推导出物种共同祖先的概念。如我们所知,共同祖先,正是达尔文进化论的支柱概念之一。就是说,布丰错误地把一个正确概念看作是林奈分枝层级观念的谬误所在。他止步于真理的边缘。

林奈本人则根本没有意识到他的观念所包含的革命性意义。比林奈和布丰稍后的法国人拉马克(Jean-Baptiste Lamarck),在物种存在形式上,继续亚里斯多德和布丰的单线链条理念。但是拉马克革命性地打破了亚里斯多德以来学界确信不疑的静态观念,把进化这个动态观念引入了物种学说。拉马克认为,在单线条上存在的各类物种,是进化形成的。

达尔文科学革命与人类的位置

正如爱因斯坦物理学革命前夕的科学界一样,林奈,布丰和拉马克这些学者,为达尔文的到来准备了丰富的生物学数据和科学思想养料。在总结前人学术成就的基础上,达尔文对林奈的分枝层级观念和拉马克的进化思想做了改造,提出了以共同祖先和自然选择为理念基础的进化论,翻开了科学史的新篇章。需要强调的是,除了共同祖先和自然选择,达尔文进化论还有一个通常被忽略的革命性观念,那就是生物进化的盲目性。从亚里斯多德到拉马克,学者们都囿于一个物种链条排列从低等到高等的观念。达尔文进化论则推翻了这个观念,认为物种演变没有一个从低等到高等的规律。物种"成功"的唯一衡量准则就是对环境的适应。在这个意义上,物种演变完全是盲目的。现代进化论者甚至明确指出,人类的出现是一个生物演化史上的偶然事件。这个科学观念所隐含的思想意义,怎么估计都不过分,尽管达尔文自己对此着墨不多。一个很自然的逻辑思路是,假如人类和其他生物来自共同祖先,既非进化目的,亦非进化顶峰;那么,人类中的族裔有什么原因会演化出高低贵贱呢?

人种在人类世界的位置

思考生物分类的人,无法避免人类族群这个问题 。作为近代生物物种分类学的创始人,林奈感受到了来自学理逻辑的压力,需要对人种分类。林奈以地理线条为界,把人分成了四个种类:红种的美洲人,白种的欧洲人,黄种的亚洲人和黑种的非洲人。林奈的人种分类影响非常深远。时至今日,无数的人们仍然以林奈18世纪的观念看待人种。美洲人固执而散漫,依照习惯统治;欧洲人聪明而富有创造力,依照法律统治;亚洲人阴郁而贪心,依照舆论统治;非洲人冷漠而愚钝,依照怪想统治。

比林奈晚几十年的德国学者布鲁门巴哈(Johann Friedrich Blumenbach)在观念上显得相当矛盾。他一方面承认人种间的界线难以划出,另一方面却又走在林奈的道路上,定义出五个人种。高加索人(Caucasian) ,蒙古人(Mongolian),埃塞俄比亚人(Ethiopia),美利坚人(American),马来人(Malay)。现代定义人种时使用的"高加索人"一语,就出自布鲁门巴哈。

林奈和布鲁门巴哈的人种分类观念,为后来两个世纪对人类多样性的研究和思考,确定了思想范式(Paradigm)。

"科学"种族主义的兴起

从林奈到布鲁门巴哈确立的人种理念,在19世纪开始成长壮大,滋生出"科学"种族主义。说它是"科学",是因为它的推动者们,从林奈和布鲁门巴哈那里借用了生物和人种分类法,为种族等级观念戴上了科学桂冠。其首创者法国旧贵族戈宾诺 (Arthur de Gobineau) 于1855年出版代表作,《论人类种族的不平等》(An Essay on the Inequality of the Human Races)。按照戈宾诺的观点,人类历史上出现过10种不同的文明,而这10种文明的兴衰,都能用亚利安人(Aryan)血统的比例高低来解释。当某个种族中的亚利安血统被稀释以后,这个种族代表的文明就会衰落。这种用遗传秉赋概念,解释世界文明史的白人至上伪科学观念,在民族主义盛行的一战前后,回响在欧美知识界。1899年英国出生的休斯顿·张伯伦(Houston Chamberlain)用德语出版了《十九世纪的基础》(The Foundations of the Nineteenth Century),认为欧洲在19世纪所取得的所有经济、科学和文化成就,都归功于亚利安种族。无怪休斯顿·张伯伦日后成了纳粹党的精神领袖,希特勒的至交。无独有偶。1916年美国人麦迪逊·格兰特(Madison Grant)发表了《伟大种族的消逝》(The Passing of the Great Race),主张北欧种族至上主义。这种观念日后发展成德国的日耳曼至上主义(Germanicism),和英美的昂格鲁-萨克森至上主义(Anglo-Saxonism)。

歧视理论的应用——优生学

如果说,"科学"种族主义的思想,还主要局限于理念的探讨和概念的建设;那么,优生学倡导者的活动就进入了应用实践的领域了。优生学倡导者的目标,是运用科学手段改造人种。

发出优生学第一声呼喊的,是英国学者弗朗西斯·高尔顿 (Francis Galton) 。高尔顿1869年的著作《遗传的天赋》 (Hereditary Genius) 试图以逻辑推理和统计数据来证明,优秀源自天赋,也就是遗传因素。更重要的是,这种天赋的不同,是有种族界线的。因为遗传因子的稀释,当时的欧洲人已经比古希腊人低了两等,但仍然比黑人要高两等。高尔顿担心,如果不采取优生措施,其他低等人种和欧洲人中的下等人,会进一步稀释和败坏欧洲上等人的“高贵品质”,包括发达的智力、强健的体力、高尚的道德和深刻的洞察力等等。到1883年,高尔顿首次使用了"优生学"(Eugenics)这个名词。颇具创意的是,高尔顿期望把优生学变成一种宗教信仰,以使低等人种和人群自觉运用优生方法。

高尔顿的理念,很快就在美国遗传学家中找到了大批信奉者,其中最著名的,当数哈佛毕业的遗传学家查尔斯·达文波特(Charles B. Davenport)。他在1911年出版的《与优生学相关的遗传》( Heredity in Relation to Eugenics)一书,成为使用多年的大学教科书。正如他的欧洲先师一样,达文波特既是等级主义者,也是种族主义者。在他看来,由于大批东南欧移民的涌入,美国人群的色素正在快速暗化,个子在变小,而犯罪率在提升。由于达文波特和其他美国优生学者的大力提倡,20世纪早期的美国,优生学成了科学殿堂的尊者。在实践中,这门伪科学直接催生了美国国会在1921年和1924年通过的移民法案,限制中欧、南欧和东欧移民。

由于打着科学和人道的旗号,美国的优生学者们还不能提出直接消灭"不适合生存"的人。但他们成功地游说几十个州的议会,通过了对社会不适者强制进行绝育的法案。需要强调的是,从强行绝育到纳粹的"最后解决"之间,只隔着一层薄薄的"人道"遮羞布。当美国的优生学者们还拘泥于绝育手术时,他们的德国同行就在纳粹的军乐声中扯下了遮羞布。三位德国著名生物学家鲍尔(Erwin Baur)、费希尔(Eugen Fischer)和冷兹(Fritz Lenz),在1923年合作出版了一本教科书《人类遗传和种族卫生原理》(Principles of Human Heredity and Race Hygiene)。当希特勒在监狱中撰写《我的奋斗》时,这本教科书是他的科学参考书。在纳粹德国发动欧洲战争后,德国国家机器开始在欧洲实施"仁慈的杀死"计划。对犹太人的屠杀是这个计划最臭名昭彰的部分。纳粹党副领袖赫斯(Rudolf Hess)不加掩饰地声称,国家社会主义运动(即纳粹运动)不过是“应用人种学”的实施。

人类多样性理念取代人种观念

优生学最后走上纳粹"应用人种学"的道路,标志着这门伪科学的破灭,对生物学界的等级主义和种族主义理念是一次沉重打击。但是,人们在抛弃"应用人种学"的时候,并没有完全放弃种族和等级的观念。大家放弃的,是一种极端化的实践;保留着的,是导致这种实践的思想基础。问题在于,只要种族和等级的观念还被当作合理的思想,"应用人种学"这类伪科学悲剧依然具有发生的可能性。杜绝这种悲剧的最佳途径,是铲除种族和等级观念。那么,种族和等级观念在人类学范畴内,究竟错在哪里,误在何方?可否被人类多样性理念取代呢?

线粒体夏娃(mtDNA Eve)和人类共同起源

1987年, 瑞贝卡·堪恩 (Rebecca L. Cann), 马克·斯通金 (Mark Stoneking), 和艾伦·威尔逊 (Allan C. Wilson) 在《自然》杂志上发表了一篇影响深远的文章,《线粒体DNA与人类进化》(Mitochondrial DNA and Human Evolution)。通过对现代人细胞内线粒体DNA的研究,他们以生物学证据,支持古人类学界关于现代智人(Homo sapiens)的单线起源理论。就是说,所有现代人都是14到20万年前非洲一个单一人群繁衍而来的。这个现代智人"走出非洲"的理论,迅即成为学术界的主流观点。由于线粒体DNA只能通过女性相传,现代人的线粒体DNA又可以追溯到一个共同祖先。《自然》杂志同一期的"新闻与意见"栏目中,有人以"线粒体夏娃"称呼这位远古非洲的女性。于是,在欧美世界家喻户晓的"夏娃"就成了那位现代人女祖先的名字。用英国生物学家理查德·道金斯(Richard Dawkins)的话说,我们都是非洲人。道金斯的这个结论,与他的先辈同胞达尔文150年前的推测,不谋而合。

虚拟的种族界线和实际的生物学阶梯

有了古化石和基因的双重分析证据,从林奈开端的人种分类观念,受到了前所未有的思想冲击。该观念的理论体系摇摇欲坠。但是,人们习惯于感官的欺骗性,喜欢用眼见耳闻的"事实"抵御科学证据展示的真相。现代科学共同体在这场考验耐心的理念冲突中,不断地用伽利略开创后继续更新的科学方法,向同行和公众说明种族概念和等级观念的荒谬性。

比如,肤色一直被当作种族分类的标志。实际上,人类群体肤色的差异,是自然选择作用下对阳光多寡的适应结果。阳光会损伤人体内的叶酸,影响生育。在热带地区,深肤色对人类繁殖有重要的保护作用。在高纬度阳光较弱地区,肤色较浅的人能够吸收更多的阳光,不易得软骨病,就有了生存优势。六个影响肤色的等位基因,在所有人群中都存在,它们的不同分布频率和各种排列组合的频率,导致肤色的深浅。就是说,以肤色区别歧视他人,实质上是不公正地看待自己身上同样存在的等位基因。更有甚者,要以肤色划分人种,如何处置那些介于黑白、黑黄和红白之间的肤色?那些生活在欧亚大陆两极之间的人群,算是白种人还是黄种人?假如严格以各种肤色划分人种,只怕会划分出成千上万的不同人种。这样的划分能有什么意义?

除了肤色,人种学家们还尝试过使用脑容量,头盖骨形状,血型,智商测试来确定人种。令他们失望的是,所有这些方法最终都无法通过科学证据的检验,因而都不能立足于科学殿堂。此类种族划分一再失败的根本原因在于,考古证据,古人类学研究分析,和现代基因学术成果得出一致结论,人类种族界线在生物学意义上是个虚拟的概念。无论以外形而论,还是以基因成分组合而论,人类个体成员的区别,是阶梯型的线性谱系,一个渐进的变化斜线。位于两端的群体之间有明显的差别,似乎可以设立种族界线。可是一考虑两端间大量的中间群体,划分种族的困难立刻显现,其难度之大尽展其不可克服的荒谬性。一个必然的结局最后出现了:在上个世纪70年代,人种学在学术界寿终正寝。

生物学和人类学在思想史上的交汇

当代学术界主流认定,人种是个社会和文化的概念,它在界定人群间的社会性和文化性区别方面,有历史形成的功能。仅此而已。种族本身在生物学上是个微小的问题,涉及到的基因多样性微不足道。用遗传学数据来证明种族性质,是提错了问题。走错了方向。

种族优越性的历史迷思

在科学共同体吹破了生物学层面的种族优越性肥皂泡后,那种五光十色的异彩,依然炫耀在众多人士的眼前。他们依恋那份虚幻的荣耀。世界历史的表面现象则好象喜欢戏弄人间喧闹嘈杂的发声者,把史实真相隐藏在史册每一章节的末尾脚注之中,只让最为孜孜以求的学子,探得云雾缭绕中的奇峰异泉。不是吗?如若忽略史海里不起眼的贝壳,埋没了其内的珍珠,人们就可以把珍珠的璀璨,归功于起跳在海面的飞鱼。当白人至上主义者声称,欧洲人的近代科学发明成就,证明了高加索人种的至上性时,他们犯的正是这样的错误。由于近代科学成就的无比辉煌性,白人至上主义者的错误声称有很大的迷惑性。因此,揭示这个历史迷思的谬妄所在,就可以在种族主义理念的棺柩上,敲进最后一颗钉子。

李约瑟问题与爱因斯坦诘难

几乎人人皆知,爱因斯坦是个大科学家;但知道他同时也是大思想家的人,就要少得多了。与我们这里的讨论相关的是,爱因斯坦在科学史问题上所表现的深邃智慧,在他对李约瑟问题的评论中尽显无遗。

英国专攻中国科技史的学者李约瑟(Joseph Needham)感叹于中国古代科学技术的成就,提出了一个日后名满天下的问题:为什么近代科学没有在中国出现?学界多番讨论后,有人向爱因斯坦咨询。科学巨匠在1953年4月给友人的一封信中答复了这个问题。在爱因斯坦看来,西方近代科学的出现源于两项历史发展:欧几里德代表的古希腊形式逻辑体系,和完善于文艺复兴时期的以探寻因果关系为目标的系统实验。中国圣贤没有发展出以这些步骤为基础的科学体系,不足为奇。应当为之惊讶的是,这些发现居然产生了。也就是说,没有出现近代科学是常规现象,而出现近代科学属于非常规现象。

从爱因斯坦的评论中,我们可以得出这样一些结论。首先,近代科学在欧洲的出现就像人类在地球的出现一样,是小概率事件。也就是说,是许多偶然因素凑合在一起,促成了一件本来多半不会发生的事情。李约瑟的问题实际上是个错误而没有意义的问题。其次,既然是小概率偶然事件,那么这个事件的主事者,高加索人,也就无从声称举足轻重的地位了。因为诸种偶然因素要是发生在另一个地理位置,比如亚洲,科学革命就可能在那里出现了。再次,小概率偶然事件中容易被忽视的因素,对于我们理解该事件的起因和缘故,往往有着特别重要的意义。理解了这些被忽视的因素的积极作用,我们就能愈加深刻地体会爱因斯坦有关评论的思想精髓。

古希腊科学发展的多元因素

为爱因斯坦所称道的古希腊科学,尤其是数学公理体系的辉煌成就,具有至少两个非希腊的渊源,古埃及和古巴比伦。远远早于古希腊文明,又同处地中海地域的古埃及和古巴比伦,早就开始了天文学,数学,建筑学的探究。因为商业往来频繁,属于古希腊文明体系的一些著名学者,如泰勒斯(Thales of Miletus)和毕达哥拉斯(Pythagoras),都先后到访过古埃及和地中海其他地区,深受那里先辈学者的影响。泰勒斯对公元前585年5月28日日食的预测,很可能和他从古埃及人和古巴比伦人那里学到的天文学知识相关。有关毕达哥拉斯的几何成就,古希腊学者斯特拉波(Strabo)在其公元1世纪的著述中强调,几何学起源于古埃及人对尼罗河地区的土地测量,几何这个古希腊词的本意就是"土地测量"。古埃及人也早已知晓直角三角型三边的关系。对这种周边文明体密切文化交流关系的研究,使得天文学史专家克拉克(Leonard W. Clarke)得出结论:希腊化时代(公元前500年至公元后100年)的天文学成就,并非全都归功于古希腊人,而应当把其中的许多记在古巴比伦人的帐上。古希腊人过于遵从柏拉图(Plato)的教诲,重推理而轻观测。古希腊天文学派长于使用数学工具计算推导,但他们所需的观测资料则来自周边文明,尤其是古巴比伦。

不难得出的结论是,与其说智慧女神雅典娜,赋予欧几里德为最高代表的古希腊人无比的天资,以完成特殊使命;不如说地中海区域不同文明多角度的推动,在一个巧合的关键点形成了人类智慧火花的闪耀,成就了古希腊科学造诣。

文艺复兴时代科学进步的多元因素

近代科学革命的另一个思想源泉,欧洲文艺复兴,也同样受到了周边文明因素的重大影响。两个最为值得提及的文明是伊斯兰和拜占庭。这两者之中,伊斯兰文明的作用尤为重中之重。

西罗马帝国在公元476年被北方日耳曼人灭亡后,古希腊文化在西欧受到了毁灭性的打击。在长达千年的黑暗时期,西欧在科学文化上的进步,乏善可陈。所幸之处是,东罗马帝国,也就是拜占庭帝国,保留了大部分希腊和罗马古籍。拜占庭帝国千年历程的文化功绩,就是图书馆的作用,它自己几无创新。此外,由于拜占庭帝国毗邻伊斯兰世界,双方的文化交流相当频繁。伊斯兰学者通过拜占庭帝国保留的古希腊典籍,掌握了古代世界的科学知识,并由此推进科学进步。伊斯兰学者的科学文献,又由拜占庭学者翻译成古希腊文,传布到西欧。最后,当拜占庭帝国于1453年败亡时,大批懂得古希腊文和阿拉伯科学文化的学者涌入西欧避难,为当时已经展开的文艺复兴运动提供了人才和知识。可以说,拜占庭帝国在同源三教(犹太教,基督教,伊斯兰教)的地中海世界,起了科学文化中转枢纽的作用。

伊斯兰世界同一时期的科学发展,比拜占庭帝国要耀眼得多。史学家把公元8世纪到13世纪称作阿拉伯科学的黄金时代。这一时期的伊斯兰学者在天文学,化学,医学和数学等方面,都做出了重大成就。天文学方面,因为建立了多处良好的天文观测站,天文学家纳西尔丁·图西(Nasir al-Din al-Tusi)和法哈尼(Al-Farghani)得以根据自己的观测修正古希腊学者的天文体系。他们的著作被翻译成拉丁文,日后成为哥白尼和伽里略的参考书。化学方面,阿拉伯学者首先发明并使用了蒸馏法,还首次描述了酸和碱的性质。医学方面,伊斯兰世界继承了古希腊的基本医学理论,以土,气,火,水四种元素来解释病理。但在药学,医学院建设和医院设置上,伊斯兰学者有独到进展,为日后欧洲的医院系统打下了基础。在最为出彩的数学方面,伊斯兰学者综合了古代希腊,印度,波斯和中国的成就,做出了自己的伟大贡献。人尽皆知的阿拉伯数字,就是在9世纪由几位伊斯兰数学家,在印度7世纪发展的数字系统基础上,完善,奠定,并传布的。到了10世纪,伊斯兰数学家还运用阿拉伯数字,发展了分数和小数的概念。此外,在古希腊学者提出的代数学基础上,伊斯兰数学家们经过数百年的努力,终于在14世纪确立了全部由符号表述的代数学,使代数学脱离了几何学,成了一门独立的数学学科,从而把有理数,无理数,几何线段统合在代数的抽象思维之中。这是一个数学史上革命性的进步。它为数学日后的大步发展,提供了前所未有的工具和视角。代数(algebra)这个名词,就来自阿拉伯语"“al-jabr"。

伊斯兰数学家的这项成果通过拜占庭学者,传到了西欧。

走出历史迷思

爱因斯坦在他的诘难中,着重的是科学概念和体系关键的作用,没有隐含任何族裔的特殊历史地位。他不愧是伟大的思想家,他的思路与我们看到的历史进程完全一致。以古希腊形式逻辑体系和欧洲文艺复兴为基础的近代科学革命,是多种因素偶合而成的辉煌成果。没有任何族裔可以独占伟大声誉。试想,假如日耳曼民族的征战军旗挥向东方,同时毁灭了东罗马帝国;假如伊斯兰统治者和上层宗教界人士对古希腊文化兴致索然;假如拜占庭帝国的皇帝们对学术界采取严苛得多的管制,等等;近代科学革命的产生与否就会陷入重大疑问。近代科学革命没有任何历史必然性隐于其中。它不是任何人,任何族裔,任何帝国的目标。相反,它是多个族裔在不同时期,不同地理位置的各自努力下,出现于一个时空巧合点上的思想结晶体。所以,近代科学革命不能证明高加索族裔的优越性。

爱因斯坦的诘难向我们诉说,在思考科学史问题时,必须按照世界史的本来面目,把它看作一个整体。科学史是人类共同体的历史。

科学视野无种族

生物学和人类学以明确的数据和严密的逻辑证明,人种这个概念在生物学意义上是无法成立的,它只是一个人文观念。科学史则以确凿的文献资料和严谨的推理表明,近代科学革命绝非某个族裔的优等基因,在设定地域和确定时间的优雅表达,它是世界史上族裔间不经意合作的共同产品。由此而论,种族平等这个诉求所表达的,并不仅仅是道德的拷问和情感的呼唤,它也是理性的追问。这个诉求以"线粒体夏娃"的名义呐喊,既然我们本是同根生,那又为何急切地煎熬共同母亲的另一些子孙呢?让我们在一起,以"线粒体夏娃"的名义发出誓言,以地中海区域历史性合作的事业为样板,还"高贵"族裔以平民的身份,救"低贱"族裔出水深火热之中。

本文初稿得到志同道合的亲友们的审阅,特此由衷鸣谢!

参考文献:

Al-Khalili, Jim. “The greatest scientific advances from the Muslim world”, The Guardian, January 31, 2010.

The Byzantine Conference. “An Overview Of Byzantine Science”, August 15, 2017.

Cann, Rebecca L. Stoneking, Mark. Wilson, Allan C. “Mitochondrial DNA and human evolution”, Nature, January 1987.

Clarke, Leonard W. “Greek Astronomy and Its Debt to the Babylonians”, The British Journal for the History of Science, Vol. 1, No. 1, June, 1962, pp.65-77.

Einstein, Albert. “Letter to J.S. Switzer”, April 23, 1953, Einstein Archive 61-381.

Falagas, Mathew E. Zarkadoulia, Effie A. Samonis, George. “Arab science in the golden age (750–1258 C.E.) and today”, The FASEB Journal, Volume 20, Issue 10, August, 2006.

Goody, Jack. “The Arabs and the Italian Renaissance”, The Role of the Arab-Islamic World in the Rise of the West, pp 25-37, Palgrave MacMillan, 2012.

Gugliotta, Guy. “The Great Human Migration”, SMITHSONIAN MAGAZINE, July, 2008.

Haskett, Dorothy R. “’Mitochondrial DNA and Human Evolution’ (1987), by Rebecca Louise Cann, Mark Stoneking, and Allan Charles Wilson”, The Embryo Project Encyclopedia, October, 2014.

“How do researchers trace mitochondrial DNA over centuries?”, Scientific American, 2006.

Johnson, Gabriel. “The Fall of the Byzantine Empire and Rise of the Renaissance”, 2018,

Kuhn, Thomas. The Structure of Scientific Revolutions. Chicago, the University of Chicago Press, 2012.

Marks, Jonathan. Human Biodiversity: Genes, Race, and History. New York: Aldine de Gruyter, 1995.

Mysteries of Egypt Sciences, Canadian Museum of History.

Topoi, Exzellenzcluster. “Ancient knowledge transfer: Egyptian astronomy, Babylonian methods”, University of Oxford Arts Blog, June, 2018.

Violatti, Cristian. “Ancient Greek Science”, Online Ancient History Encyclopedia. 2013.

Violatti, Cristian. “Greek Mathematics”, Online Ancient History Encyclopedia. 2013.

Wilson, Robert A. “Eugenics: positive vs negative”, Eugenicsarchive, 2013.

作者简介i

遐思客,曾专攻历史学,获历史学学士,思想史硕士(中国),美国外交史博士学位(美国)。现在从事IT工作,业余时间喜好阅读文史哲书籍和思考历史问题。

首发于《美国华人》公众号