《凤凰周刊》的文章继续报道了几个志愿军归俘的坎坷命运:

为数不多的幸运者

1980年代初的一天,上海中医学院教授唐跃忽然接到一个北京长途电话。打电话的是唐跃在战俘营的难友。难友告诉他,中央已下文为他们这六千多名战俘平反。唐跃听后欣喜若狂。

唐跃的浪漫情怀在1949年7月的那个夏天萌动了。“当时说解放西南是全国解放的最后一仗,再不参加就没机会了。”2010年6月16日,上海零陵路一处单元筒子楼里,82岁的老教授唐跃思路清晰地回忆起他参军的日子。

唐跃当年在西南二野12军直属队任文化教员。1951年4月入朝,正逢第五次战役,他当时因腹泻住在伤病员的转送站。敌人的先头部队到达时,转运站的一个警卫班和医生护士都逃跑了。唐跃和其他伤病员们直接被拉到美军的战俘收容车里。两年零两个月后,唐跃随战俘们跨进了板门店中朝方遣返营地。

1955年,唐跃回到浙江兰溪老家后,当年顺利考取华东师范大学中文系。这在大陆六千名战俘中简直是不可想象的。

唐跃的档案中,那张盖着东北军区大印的卡片上填写着“恢复军籍,取消后备党员资格”。

恢复军籍,就等于承认被俘期间也属部队服役期,在战俘处理办法中算最好的一种。

大陆军旅作家靳大鹰在《志愿军战俘纪事》中写到巨济岛上第八红色战俘营里的一则轶事: 在巨济岛战俘营,为了中断志愿军战俘间的联络,美军采取分而治之的管理办法,把战俘营分成十个大队。随后,战俘营的秘密机构“共产主义团结会”将编制通用密码和拟定联络方法的任务交给了唐乃尧等人。

唐乃尧便是唐跃在战俘营的化名。1952年7月14日,第八战俘营组建了地下通讯联络网,使用密码进行联络,使全联队被关押在十个大队的人,在一个小时之内即能够集体行动。美军后来搜出一本战俘编制的通用密码,立即调来破译专家破译,但唐跃等人随之又对密码作了改进,接连编制了三套通讯密码,使战俘营内的通讯联络始终畅通。志愿军战俘的联络方式包括旗号、手势、口哨、唱歌以及抛掷系有电文的石子。

唐跃的老伴1961年杭州大学中文系毕业。她对唐跃在记者面前说出的这些创举感到非常新奇——唐跃从未在家人面前提起过这些。“你的名字怎么能传给对方?哦,原来用四角编号法,一个姓氏可以用四个数字组成,而人在百米开外做体操、打拳都能传递信息,比如叉腰代表9,左手摸耳为7,右手摸耳为8……”

“文革”中,学校工宣队想起当过战俘的唐跃,将他关了两年“牛棚”。1969年底他被释放出来。这是唐跃因为归俘身份受到的唯一磨难。1990年,快60岁的唐跃评上了正教授。不到40平方米的小屋里,住着唐跃和他的老伴,唯一的女儿在上海师大工作。

美籍华人作家哈金所著《战废品》一书的副标题为: 一场被遗忘的战争,一群被遗忘的人。哈金指出,目前大量解密档案披露,战争是由朝鲜当时的领导人金日成所发动的,这也是世界各国普遍接受的说法。韩战爆发后,联合国安理会通过向韩国派兵的决议,并由美国指派联合国军总司令。原本朝鲜人民军已占领了韩国首都汉城(首尔),在美军为首的联合国军介入下,才扭转战局,迫使朝鲜军队北撤。而也就在此时,中共决定出兵,因此不能说美国是侵略者。

“中国教科书里的那些都是宣传,在我们看来,韩战是一场打了三年,双方一共死伤二百万士兵,但最后都回到原点的战争,打跟没打之前一样。所以,意义是什么?双方都没有获得任何好处,战争从一开始就是错误的,对中国来说不是伟大的胜利。”哈金补充,当时接替麦克阿瑟担任联合国军总司令的美国将军李奇微表示,他们可以打到鸭绿江边,但他们不愿意牺牲更多的士兵,因而作罢。

但中朝方面却不愿作罢,他们在战俘遣返问题上的强硬态度,使这场战争又进行了两年才停战。

有一句话叫战争让女人走开。

下面请看一个志愿军女战士走进战争后的际遇。

七旬女归俘安享晚年生活

(2010年)76岁的杨玉华面目慈祥,看到她,没人会想到她的特殊经历——她是六千多名志愿军归俘中唯一的女性。

大陆60军战史《屡创奇迹的60军》记述:“每个师医院、文工团、师直机关各部门,都有女兵,每个师约有70人;军部机关、文工团、军医院和三个分院的女兵在120人左右;全军赴朝女兵有三四百人,她们在各自的岗位发挥着战斗作用。”

60军180师包括杨玉华在内有73名女兵。满怀着青春理想的杨玉华被分配在师卫生处当护士,她直到去朝鲜时,还瞒着因她幼年失母而养育她长大的外婆。

1951年5月,第五次战役失利,180师在朝鲜明月里被敌军三个师包围,又累又饿且在病中的杨玉华被南朝鲜军第六师的搜山部队俘获。

有关志愿军女战俘杨玉华的记述,在1980年代反映志愿军的书刊中很多。1954年昌图审查结束返乡后,杨玉华就此在人们的视线中消失了。大陆早年的一份杂志纪实中,隐晦地渲染了杨玉华可能被美军强奸的情节,以后许多网络都有转载。

有关志愿军女战俘杨玉华的记述,在1980年代反映志愿军的书刊中很多。1954年昌图审查结束返乡后,杨玉华就此在人们的视线中消失了。大陆早年的一份杂志纪实中,隐晦地渲染了杨玉华可能被美军强奸的情节,以后许多网络都有转载。

“这完全是胡编乱造!”180师河南安阳归俘胡春生告诉记者,当年南朝鲜军队发现她的时候,没把杨玉华当成女人。她被送到联合国军的后方医院后,是美军的一个女军医发现了她的性别,“因为她来了倒假。”“杨玉华随后被送往南朝鲜军集中营,与朝鲜女战俘关在一起,与美军都没有挨着边。”

胡春生当年与杨玉华的前任丈夫刘英虎是西南军政大学的同学。胡春生会画画,回国后经历18年的颠沛流离,在几个省市流浪,卖画为生。后来在河南安阳落户,退休于安阳自行车厂。

“杨玉华回来后先在四川内江,后来与在战俘营结识的刘英虎结婚。”年逾古稀的胡春生说,杨玉华的婚姻失败并不是一些报道所指的因丈夫猜忌杨玉华被美军强奸。“刘英虎长得十分英俊,能拉二胡能弹琴能唱歌,他回来后分配在当地的一个供销社,有两三个女的追他……”

“文革”开始后,刘英虎因“乱搞男女关系”被判2O年徒刑。服刑前,在组织压力下,杨玉华被迫与刘离婚。这段婚姻对杨玉华的打击非常沉重。“曾经很长的一段时间,她谁都不见,连重庆的几个老战友的功慰也都不理。”

杨玉华1986年从万盛区实验小学退休。她的第二任丈夫是重庆的一个营级干部,老伴去世后,杨玉华与儿子儿媳住在一起。二千多元的退休工资,对重庆人来说已经够用。

“文革”期间,杨玉华也因战俘身份“受到一点小小的冲击”。这个有着特殊经历的女人,晚年生活在自己一个小天地里,日子过得知足而平淡。

在互联网络发达的今天,各种资讯的取得很容易,但朝鲜战争的历史仍存在一些争议,有待厘清。在岁月的冲刷下,朝鲜战争也逐渐被现在年轻的一代人淡忘。幸而有有发达的资讯流通,还能让中国大陆人接触到一些不同的讯息,让有兴趣的人明白朝鲜战争的真相。

哈金认为,虽然至今为止出现许多韩战的文艺作品,但仍只是构筑出一个历史大框架,有些东西,例如各方在朝鲜战争中的伤亡人数仍旧不清楚。

而现今的一代人,在大陆官方教育下成长,接受官方宣传,基本上不知道朝鲜战争的真相,觉得好像是一场胜利,虽然不太谈论此事,但慢慢有越来越多的人了解到,这场战争对中国来说损失很大。

哈金表示,相比较现在的人,韩战在当时那一代中国人的眼中看来,有精神上的意义。“当年的人觉得韩战的意义就是革命胜利,当时中华人民共和国刚刚成立,CP及跟随他们的群众觉得参战很自豪,因为中国只是个弱国,才‘一岁多’就跟世界第一强国打了个平手;中国通过这场战争,也在世界上谋取到了一个地位。

“但这种看法往往只代表领导人的看法——从‘集体利益’来看,他们不考虑战争的代价和损失,他们认为就像毛泽东所说的“中国人民站起来了”,这就是一切。

“确实,中国当时表现出‘站起来了’的姿态,但这只是精神上的胜利,根本没有实质上的胜利可言。”

从六千多名志愿军归俘的遭遇来看,中国人民当时在精神上也没有站立起来,否则怎么会对自己的忠诚儿女如此苛刻虐待呢。

下面的文字记述了记录这些事件的人的坎坷经历。

他们的历史记录

大陆军旅作家靳大鹰写出《志愿军战俘纪事》后的1980年代末期,南京军区一所军校的学员于劲再次走进了志愿军归俘的生活。这位原本去当军医院护士的女兵不学习打针挂药,偏偏对六千名志愿军归俘产生浓厚的兴趣。以后成为她丈夫的大陆著名记者钱钢在漫长的采访写作过程中不辞辛劳地帮助她。

军校毕业那年,于劲的《厄运》也出炉了。这本书完全来自于与归俘们面对面的叙述记录,材料丰富真实,完全跳出了以往大陆官方的视界。书中揭示了不同于之前所有此类出版物的一面,比如之前报告文学集里描述了战俘营里红色地下组织与“国民党特务”、联合国军看守的“敌我斗争”故事,但这本书抛弃了“高大全”式的英雄塑造,更多从人性角度描写了小人物之间的自相残杀,包括发生在红色地下组织内部的“秘密审判”和处决。

《厄运》由江苏文艺出版社出版后,于劲被南京军区政治部创作室看中,被调去当创作员。但她的《厄运》却遭遇厄运,很快被上级勒令停止出版,已经出版的全部收回。以后《厄运》辗转香港,由天地图书有限公司再版。

志愿军归俘中有许多人原本是学生兵,生活稍为安定之后,老兵们开始用传记文体记录自己在战俘营的悲惨生活和坎坷命运。解放前毕业于清华大学的归俘张泽石先后出版了《我的朝鲜战争——一个志愿军战俘的自述》《战俘手记》等自传体纪实作品。志愿军原65军193师政委贺明、180师宣传干事张城垣也各自单独或与人合著了一系列回忆录:《重围——志愿军180师代政委和战友们》、《见证——朝鲜战争战俘遣返解释代表的日记》、《忠诚——志愿军战俘归来人员的坎坷经历》。

2001年,胡春生在参加了一次大陆归俘的联谊会后,决定动笔写书,前后写了30多万字。胡春生把他的战俘营自传体纪实文取名为《PW蔓蔓》,“PW”是联合国战俘营的英文缩写,而后者据说出自《辞源》,“蔓蔓也,纠察难缠之事也。”

“他们写的都是歌功颂德的,战俘营的情况实际非常复杂,我们看到的都是志愿军战俘如何遭到敌人残酷杀害和战俘如何做斗争的一面,其实我方战俘营中残杀嫌疑分子的情况更多,总数大约有40多个。”胡春生写的内容与当年的《厄运》有相似之处。胡春生表示,他必须站在客观立场,把红色第八战俘营那些事也说清楚。在这个战俘营里,那些被怀疑可能告密,或者从铁丝网跑出去的回国动摇分子,经过“共产主义团结会”裁决后,可以秘密处死。

靳大鹰在其《志愿军战俘纪事》一书的续集《生命只有一次》中对此略有提及:“在战俘营里,告密者是最遭痛恨的。丁先文曾经亲手扼死过一名告密者,南阳珍曾把一名告密者埋在地铺下面,自己在上面睡了两个月,曾德金也曾亲手用棒子打死过告密者……”

战俘林模丛是黄埔军校的第三期毕业生,他父亲林春华曾经给蒋介石当过十年的秘书。他与父母在台湾的战俘安模元一度被视为可疑的对象,受到暗中监视,一旦发现异常动向,“随时可以被判处死刑。”

但是回国后,这些曾经共患难的战友,又在归管处集中学习时,互相揭发,以求自保。

胡春生的书稿,北京的文史出版社来催过几次,后来也没了动静。而自费出书对于安阳自行车厂的这位退休工人来说不太可能。

哈金的父亲是抗美援朝的老兵,虽然没当过战俘,但部队曾被美军围困九个月,最后幸运逃出,“差一点就做了战俘”。因为父亲,因为曾经见过韩战战俘,哈金深深体会到战争对一个人的影响与摧残。

“我曾在黑龙江一个农场见过从朝鲜回来的战俘,在那里做农工。”哈金表示,“理论上,国家和个人是平等的,国家应该报偿这个人,没没有理由将他们作为耻辱。”

在哈金的《战废品》一书中,主人公俞元最大的希望就是自己的孙子未来能当医生,能抛开政治的束缚,遵从人道主义原则对待病患。在现实社会里,哈金也希望外界以人道精神看待这些战俘。

“这些人都是在年轻力壮的青春年华,在应该体验很多生活美好事物的时候就参战了,因为国家涉入战争,他们的人生都毁了。”

“大家在谈论打仗前,一定要考虑到战争对普通人的影响与摧残,很多是民族当中最好最优秀的年轻人,却这样被抛撒了;其次,中国文化一直对个人压抑与忽视,其实不论是战俘还是罪犯,都应该作为‘人’来对待,最起码,文化和社会要有一个道德底线。”

哈金认为,这是世人对韩战应有的反思。

关键的问题在于有多少国人能进行这样的反思?迄今为止,朝鲜战争在官方眼里仍是一场“伟大的战斗精神体现”,大有拿着伤疤当奖章的意思。

下面再看《凤凰周刊》文章最后的叙述:

沉默中的消亡

《志愿军战俘纪事》于1986年出版后不久,靳大鹰了解到,接受他采访的归俘去世了一大批。“如今十年没有跟他们联系了,估计老人们多数处于75到85岁之间,这个年龄段的老人身体变化比较大,辞世的速度非常快。”

山西洪洞县当年有50个归俘,都是180师538团的。据张城垣今年(2010年)的了解,现在洪洞县活着的归俘只有7个人。而他所在的临猗县,1954年返乡的归俘有15个,2010年还剩下三个人。

2010年3月,年事已高的四川归俘联络人钟骏华到四川的几个县跑了一圈,发现很多老战友都死了,活着的不足十人。“原来四川归俘有千把人,现在能剩下三百个已经不错了。”钟骏华有些黯然神伤。

60年前那场战争的对错已成为国内外军界讨论的学术问题和军事爱好者的谈资,而历经千辛万难生存下来的他们在大陆很少受人关注。倒是来自大洋彼岸不期造访的来客,经常让他们唤醒回忆。

英国牛津大学出版社,美国耶鲁大学、加州大学的教授学者们正积极从大陆仅存的志愿军战俘中寻找自己想要的答案。身居北京的志愿军归俘张达最近几年先后接待了美国《新闻周刊》、《基督教科学箴言报》和战地记者约翰.图兰等美国人士的采访。牛津大学出版社的人于1998年访问他之后不久,从英国邮寄给他一本书《中国记住》,里面有一章节专门介绍了他的经历。

《凤凰周刊》在这期刊登的系列文章中,有一篇是对美军召聘的台湾文职人员黄天才的回忆采访记。作为来自台湾的美军翻译兼审讯员,黄天才说,当他们得知好多志愿军战俘提出要去台湾,他们认为这根本是不可能的事。第一,台湾没有参加这次战争,接受战俘没有道理;第二,台湾哪能承受得起这个负担?所以,“我们听到他们提出这个要求时,都劝他们打消这个念头,去台湾不现实,也不可能。”

事实也是如此。台湾虽然一直密切关注韩战,但最初真没有接受战俘的想法。1949年突然间有二百万军民涌到台湾,当时岛内经济也很困难,已经不堪负荷。

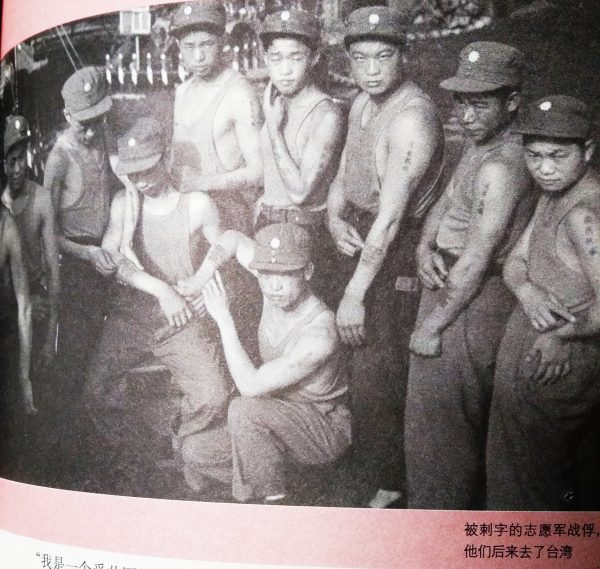

直至后来志愿军战俘中发生多起刺血上书要求去台湾事件,这个问题才受到重视。蒋介石认为这是一个在国际上赢得政治和道德斗争胜利的大好机会,于是通过外交途径介入的力度越来越大。

而美国军方高层其实并不希望自愿遣返战俘,因为这样无疑会增加军方的时间和人力成本,而且他们认为返回大陆的战俘越多,能换回的美军战俘也就越多。但美国政府高层却认为这是宣示民主社会价值理念的好机会,因此坚持推动自愿遣返。

而美国军方高层其实并不希望自愿遣返战俘,因为这样无疑会增加军方的时间和人力成本,而且他们认为返回大陆的战俘越多,能换回的美军战俘也就越多。但美国政府高层却认为这是宣示民主社会价值理念的好机会,因此坚持推动自愿遣返。

黄天才指出,美国人那套程序复杂的“自由遣返”,就连战俘也不理解。而美军与志愿军战俘交流时,表示希望有更多的人回大陆,以便给停战谈判、交换美军战俘创造良好气氛,结果到后来,许多战俘甚至不信任美国人,认为这是想方设法哄他们回大陆去。

这就造成了韩国和台湾有许多人抨击美国人准备牺牲战俘,“谄媚中共”;而北京和莫斯科又指责“美蒋李”勾结起来挟持战俘。这实在是东西方人思维、政体和两大阵营意识形态有趣的一次大碰撞。

当时战俘遣返最后一道程序是解释,即让中共派来的干部当面对战俘进行讲解工作,以便最终确认战俘的意愿和去向。美方希望黄天才他们作为观察员在旁倾听,如有不妥便马上抗议。“比如说,按规定应该这样问战俘,你想去台湾,就从这个门出去,想回大陆,就从那个门出去。但中共干部会说,你愿意当卖国贼,背井离乡,永远见不到亲人的话,就从这个门出去……所以美国人希望我们在场制止这种言论。”

不过,黄天才他们未被允许进入讲解现场。“战俘们害怕一个人面对这种场面,提出一个班或连一起去接受解释,但未被同意。于是他们就抗拒这个程序。最后由印度军队用武力押送他们前去聆听解释。(一次一个人),本来要举行一万四千多场解释,但好多战俘一进来就破口大骂或与对方争吵,这个工作很难进行下去,解释期限到了,就不了了之。”

我们从志愿军战俘的坎坷经历中可以感受到什么呢?我的感受是: 生为中国人真是不幸,而身为中国人民志愿军战俘更是不幸!如果有下辈子,他们是否还会去“志愿”参战?

荀路 2020年12月31日夜