三十三年前的1977年,我在狱中上书中共中央,建议修改75宪法,除去“序言”部分。因为序言部分所包含的荒唐内容太多。它歪曲历史,张扬共产意识形态、歌颂毛泽东和无产阶级文化大革命。

1974年我以现行反革命罪被逮捕,关进监狱。1976年春我被戴上手铐、脚镣。在监狱中我没有丝毫违背狱规的行为,为何要戴上手铐、脚镣?据说这是等待要“处决”的标志。因为我的“罪名”主要是“攻击伟大领袖毛主席”、“破坏文化大革命运动”。1976年9月,毛泽东离开人间,10月四人帮被捕。1977年春,我被解除了手铐、脚镣。

对我来讲,蹲监狱也是个思想沉淀的过程。我在牢中,思考国家的过去,终于对毛泽东和中共有了新的认识。我也深知自己的真实思想如果完全暴露出来,将必死无疑。我在毛泽东死后有两条路线可选,一条是写申诉,可能很快出狱,因为过去所谓的“攻击毛泽东”只不过是对毛提出一些批评和意见,只要婉转解释,拒绝承认那些缺少足够旁证的“罪行”,我会在一、二年后获得释放。经过反复思考,我想与其争取早日出狱不如安心地在监狱中写点东西。因为当时我在看守所中住着一间单人牢房,衣食住行都不需操心,一天二十四小时除了睡觉我都在思考问题,是一个完成思想作业的最好场所。于是我在监狱中写了不少评论,两年后(1978年)我被判处七年徒刑,六年后(1982年)我才获得平反,离开劳改队。

我决定在监狱中写作,“上书”就是我主要写作的内容。之所以写“上书”,主要是想把自己的书写物通过法院保存下来。这个愿望最后实现了,我在1976年写的上书被保存在山东省高级法院。经过了二十四年,2000年我从省高院把这些上书复印出来,2002年在香港出版了《狱中上书中共中央》。

为甚么这些“上书”可以保存下来?中共监狱中书写物经常被抄走、销毁,离开监狱时还有严格的搜查,不可能带出去,极难保存下来。当时我苦思冥想,终于想到一个方法,就是让法院保存我的文稿。我在监狱中写信“上书”中共中央,必然会交到法院,如果法院认为我的政论有涉嫌“反革命”的内容,他们会将“上书”作为证据保存下来,作为最后判刑的依据。所以我的“上书”中应该包含一些既有引起当局不满的言论,但是又不能讲过于尖锐和敏感的内容,否则会被判处重刑。我当时在看守所里已经关了三年多,如果判我三年刑我马上就可出狱。所以我就尽量避免判处重刑,这是我在狱中写上书的一个思想背景。

1975年修订的75宪法,监狱中的犯人人手一册。我仔细反复地阅读,发现这是一部十分荒唐的宪法。如其中对文化革命的肯定、对毛泽东的颂扬、规定公民的权利是拥护共产党的领导等。于是我在狱中写了《对75宪法的修改建议》,只有几百字,却让我绞尽脑汁。写作有两条基本原则,一条是不能被判重刑或死刑,第二条是要有实质性的内容。我所提第一项的修改意见是,原来宪法中规定工农联盟为基础,我建议在工人、农民之后加上知识分子。第三项修改内容是针对75宪法中第十二条“无产阶级……必须对资产阶级实行全面专政”,这条我觉得很荒唐。无产阶级、资产阶级的提法荒唐,全面专政更荒唐,这条理应删去。但我若提出删去他们可能会对我问罪,所以我就提出原条文要修改,修改后的条文应该既无“阶级”也无“专政”。我建议改写的内容应该是没有错的,但实际上是否定了前面的阶级和专政。

另外一项修改意见是对二十六条“公民的基本权利和义务是拥护中国共产党的领导”,当然这是极其荒谬的。但我当时不能正面提删除“共产党的领导”,因为这是共产党一党专政的命根子。针对这一条我建议修改为公民的权利和义务是“关心和过问国家大事,积极参加对国家的管理,公民有权对政府提出建议、质询、批评”。

我觉得1977年写的宪法修改建议中,最关键的还是最后的一部分,就是建议宪法中不写“序言”。因为当时的“序言”部分涉及共产意识形态太多,其中“阶级”一词出现12次,“革命”出现9次,“主义”出现23次,“社会主义”出现23次。其中,肯定了“无产阶级文化大革命”和“无产阶级专政”,颂扬了“列宁主义”和“毛泽东思想”。我在建议中提出,应当恢复人民检察院的设置,75宪法中没有检察院一章,并且规定“检察机关的职权由各级公安机关执行”。

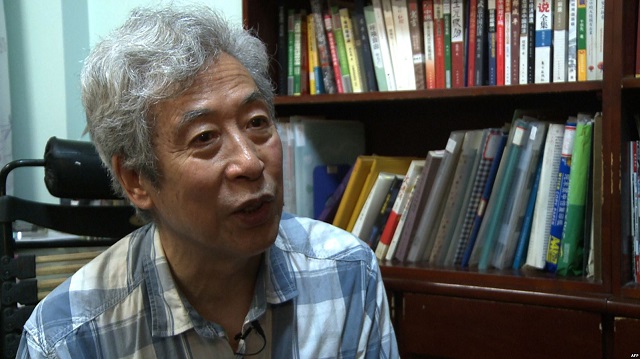

2010年6月19日于山东大学

(《逆风33年——1977后的专政与宪政》,孙文广/著,香港夏菲尔出版社,2010年)