东熙华德路余庆里八十五号

火车到上海的时候正是拂晓,跟在大人后面一路呵欠走出车站。大人们相见(爸爸、大叔叔他们来接)一片热闹声中我只注意到有人说:“华德路兆丰路”,这大概就是我们要去的地方。大家分乘几辆小汽车(多数应该是出租车,因为自己家里只有大叔叔的一辆小汽车)转弯抹角经过几条马路朝“华德路兆丰路”开去。所谓“华德路”,全称应是东熙华德路。抗战前上海绝大多数的马路都是用一些与上海有关的外国名人的名字命名的。抗战胜利,国民党政府接收上海之后,做了一项改革,就是所有大大小小的马路都有了中国名称,而且绝大多数都是借用全国各地的地名。东熙华德路是虹口区靠近黄浦江一带的一条主要干道,苏州河口以北从外白渡桥到“小苏州河”上的中虹桥这比较短的一段叫熙华德路;过了中虹桥一直到提篮桥就叫东熙华德路(习惯上一起简称华德路)。而路牌上已经改了,前者写着“长治路”;后者写着“东长治路”。但最初一两年,人们口头上还是习惯叫老路名。兆丰路也已改名为高阳路,是一条垂直于东长治路的横马路。我们家所在的里弄就在东长治路边,快要到高阳路的那个地方,所以凡说起家里所在地点就叫“华德路兆丰路”。

那条弄堂(里弄)叫“余庆里”,门牌是690弄。写到这里,忽然唤起我尘封了半个多世纪的一个小小细节的记忆:在重庆的时候我们看到一则广告以后曾经写信到上海一家邮票社邮购一套外国邮票,其它过程,包括要买的是什么邮票以及买到了没有,都不记得了,却记得那家邮票社的地址里有个“××弄”。在昆明在重庆我都不曾遇到过地址里有这个“弄”字,不知道它是什么意思。到了上海才明白差不多大部分人家都住在马路旁的某一条“弄堂”里。弄堂不是简单的一条巷子,而是由一条主干巷和宽窄横竖的一些支巷构成的一片紧凑的住宅区。弄堂口都砌得有一个门坊,有的甚至还有门楼,余庆里就有门楼。门坊上楣有三个(个别的也有四个)大字,就是里弄的名字,“××里”、“××坊”或者“××邨”。里弄的门牌号码是和街上的店铺一起按顺序统一编排的。店铺是临街的,而它们的背后的纵深区都是里弄里的住宅。

余庆里的弄口左手有一家酱坊,我们平时叫它“酱油店”,其实里面除了酱油以外还有辣酱、甜面酱、醋、各种酱菜、腌菜、泡菜以及其它各种调味品,凡是味重的东西一应俱全。甚至还有用竹提子和“洋铅皮”漏斗零拷的白酒、黄酒和各种食油等等。使它和别家商店格外不同的一个特点是店前有一个放着大酱缸的有围墙的天井(大概是解放以后某一次修路时,这个围墙拆了,天井也没有了,酱缸也没有看见了),这样它就突出在左右邻店的前面,而在它靠余庆里一边的侧墙上有一个大大的“醬”字。这个字至少有一层楼高,成为老远就可以看见我家地点的最醒目标志。

我们的家在余庆里最深处,进去有两种走法,但都要拐四道弯才能到家门口。弄堂里比较大比较好的房子都是所谓“石库门”式的。石库门房子也像城市里其它房子一样都是一家紧贴一家连接成排,中间没有空隙的。我们家所在那一排有三座石库门,四个门牌号码。但是它有一种独特的结构,我后来在任何别的地方都没有见过。实际上它是由并列的两排楼房构成,而且三个单元(每一座石库门里面算一个单元)内部相通,合起来封闭成一统。两排楼房之间和前后两侧共有三条巷子,前排楼的前门(石库门)前的巷子左端进口有两扇大铁门,平时不打开。所以那一段宽巷子实际上成了三个单元共有的一个大天井,它有一个篮球场那么宽,但是比篮球场长,后来成了我们打羽毛球和踢小橡皮球的场所。中间那条巷道也在首家(79号)那一端做了一道门与外面隔开,但那道门经常开着。进了这道门,里面的中间巷子并不是简单直通的,在每单元之间隔着一道门。平时三个单元之间的这两道门也开着,所以进了首端的门以后也可以走到每一个单元。后来这些门被封砌了,于是三个单元便各自独立,这条中间巷子也就被分割成各单元的“中天井”,平日进出都得走各自的后门了。后面那排房子和后面的巷子之间还有一道围墙,这也是其它的里弄房子所没有的。围墙上有三个门,也就是每单元一个门。进了围墙里面又是一条三单元相通的窄巷,里面才是直接进入房子的几个后门。 除了前面有三座石库门以外,还有一个现象能够体现这组房子是由三个单元组成的,那就是在前后两排房子之间,楼上有三座过街楼(或叫“天桥”)相通。也就是说每一单元有一座过街楼把前楼后楼连成一体。过街楼两边的玻璃窗是滑动式开闭的,还有一部分面朝内天井的房间窗子也是滑动式的,这也似有一点日本风格。前排房子上面是西式红瓦盖的屋顶,后排房子楼上朝向中天井的外走廊上,各单元都有一个铁扶梯可以登上三单元相通共有的一个大屋顶平台。

这房子为什么在我们住进去之前采取了这种三单元一统的结构,我至今还不大明白。但是后来得知两点情况:1、这组房子早先是上海闻人叶澄衷建造的。小学国文书上有一篇专门讲了叶澄衷的故事。他从一个一贫如洗的少年,开始做小工,积攒了几个钱,弄一条舢板(小木船)专门在黄浦江上抛锚停着的外国军舰周围打转,廉价收买军舰上熬牛肉汤以后丢弃不要的骨头和肉,拿去加工零卖,就这样一步一步奋斗,终于成了上海滩上赫赫有名的富豪。他还创办了上海颇有名气的澄衷中学,就在虹口。我的妹妹田田后来就是在那里上的初中。但是记得我又曾经听说我们这个房子是茂昌公司的房产。叶澄衷与茂昌公司是什么关系?是前者转给了后者还是他们本来就是一家?我就不知道了。2、 至少在抗战时期,这房子是在日本人手上。我们住进去的时候那里还有不少日本人的家具。我结婚时从上海家里搬来武汉的一个柳桉木的方桌直到现在还在作饭桌用 ,这个桌子就与中国式的方桌(“八仙桌”)式样完全不同,而且它不用木榫而是用螺丝钉拚装起来,显然那个时代中国家具没有这样做的。还有几样家具式样也很特殊,特别是有几个四方矮凳,那凳子不到一英尺高,但凳面有半英尺厚,面上刻有围棋棋盘,一定是日本人坐在地上下围棋用的。我们初到上海时还有许多日本人的印刷品堆在“电话间”里,有书、杂志、日历牌等等。那上面除了日本字母外常可看到我不懂的“株式会社”四个汉字。总而言之,这房子有它的特殊性。而且无论是在日本人手上或是在茂昌公司手上的时候,究竟是作为一般住家用的还是办公用的或者是办公兼宿舍?这些问题,我住在那里时从来不曾与闻,大了回家也没有想到和问起这些事。而知道内情的人现在都不在世了。倒是最近才从妈妈遗留的“交代材料”里得知,大叔叔那时的“新”岳父(婶婶的父亲早亡,“岳父”是指不久前娶的二房的父亲)是茂昌公司的人,这房子是经过他的关系租住的。

第一个单元79号那时住着三户人家,前楼楼下是婶婶的嫡亲哥哥陈新都(他的第二个儿子陈敏章可能很多中国人都熟悉,因为他在1980年代后期到1990年代中期当过中国卫生部长)家;楼上是婶婶的另一个哥哥沈仲毅(她就是在重庆时来我家住过的“仲毅嫂”的丈夫)家;后楼楼下除了一个公用厨房以外还有两间房好像住的是陈新都的绸布庄的几个穿长衫的伙计;楼上住的一家,户主宁波人张文耀是航业界某公司的职员,他还是爸爸那家公司里的一个股东。第二个单元有81号和83号两个门牌号码,住着两家,一家姓金,好像是茂昌公司的人;另一家也姓张,有点粗俗土气,但却是殷实大户。姐妹俩嫁一个丈夫,分别做大小老婆,有一大群孩子。相比起来,金家的人显得斯文些,但从穿着上看也是属于“老派”的。

第三单元85号整个就是我们胡家住的了。祖父母老两口先来上海早已住进去,他们在后楼楼上的最大一间,已经请了一个四十几岁叫“阿宝”的苏州女佣人照料他们的生活。那个大房间边上有前后两小间,前面一间是书房的布置,但实际上没有派到书房的用处。主要是里面有一台电话,所以就叫“电话间”,电话号码是51064。五位数说明那时全上海只有几万部电话,但是书桌上放着的电话号码簿已经是厚厚一大本。祖父母卧室和电话间之间有一条小过道通往里面一小间,它还有一扇门直接通祖父母卧室,安排小姑姑住在那里。

进了石库门又有一个前天井(所以家里算起来有三个天井:石库门内的前天井、两楼之间的中天井和石库门外三单元共有的“大天井”),正面和侧面都有房间,它们面对天井的不是墙壁,而是镶着雕花玻璃的排门,这是石库门房子的典型格式。正面一大间就是客堂,里面有一张长沙发、几把红木椅子、茶几,正面还有一张大供桌。但是这里平日主要还是用作饭厅,中间有一张很大很厚实的长方桌子,桌子中间是活动的,可以加长和缩短,我想这又是日本人留下的东西了。

天井侧面的大房间是爸爸妈妈的卧室。爸爸把全套家具都漆成乳白色,可见他那时虽然已是个商人,但一生未曾摆脱知识分子的气质。这套家具好像不一定是全新的,但是除了一张书桌含有三夹板成份以外,其它的都是上等木料做的,一直用到六十年以后的现在(季威弟结婚时把主要的两件改做成了时新样式)。大房间后面一个较小的房间置了两张单人床成为我、仲威、苹苹、田田四个小孩的卧室。小房间出门,也就是客堂后面,是上楼的楼梯,楼梯底下做了一间小盥洗室,有一个抽水马桶和自来水脸盆。我还记得楼上楼下的抽水马桶后面的水箱上都有英文字“standard”,六十年以后我在上海装修新买的房子,买自来水盥洗设备时才知道最优质最吃香的品牌叫“美标”,英文写的“American standard”(美国标准),原来老相识了。

楼下客堂的上面是一个西式客厅,它比楼下客堂略短一些,所以在它后面还有个小房间延伸到楼梯下半截的上面,做了全家公用的储藏室。全家所有大大小小的箱子、大帆布包等等都分属各“小家”有序地叠放在里面,大家就叫它“箱子间”。

爸爸妈妈卧室上面就是大叔叔和婶婶的卧室,布置得最考究,还裱贴了漂亮的花墙纸。它后面也有较小的一间房,开始几个月是小叔叔一家住,后来小叔叔搬了家,这间房先后派了不同的用处。

再往后一间是一个比较大的盥洗室,里面除了自来水脸盆和抽水马桶外还有一个四脚支地的,厚铁胎搪瓷的长形自来水澡盆。我想这间盥洗室是爸爸、大叔叔他们接手以后改装成的,因为它和别的房间一样铺的是木地板而不是水泥瓷砖,改得不彻底。实际上后楼的楼下本来有一个大浴室,里面有瓷砖砌的一个很大的公共浴池,墙和地平也砌着瓷砖。从这一点也可以推测这套房子过去具有某种集体使用的性质,我们住进去以后它一直被废置在那里,堆放一些笨重而一时用不着的东西。直到文化大革命以后被一家“生产组”(上海“工商业社会主义改造”后,一种里弄合作制小厂的称呼)占用。

大浴室隔壁有前后两间,前面一间作女佣人的卧室,后面一间就是厨房,边上有一条过道,从前后搂之间的天井通向全家的后门。上海石库门房子的住户平时进出一般都是走后门的,我们也是一样,后门装了个电铃按钮,而电铃则装在中间天井里,过街楼下面。对于这么大的一套房子电铃是不可少的。60年代由于种种变故,电铃被拆掉了。我们原来的厨房被搬进来的一家人住着,只要他们的人不在家,即使用尽全力拍门,里面也往往听不见。所以家里的人出去都只好自己带着钥匙,我从外地回家探亲,身上没有钥匙,碰到几次大麻烦。

这就是初到上海时我家住宅的大致情形。

跟祖父弄堂门口走走,拿“储备票”兜小菜场

刚到的第二天祖父领着我和仲威出去看他买菜。平时主要是阿宝买菜,这天他是要带我们到小菜场(上海人把家常菜都叫“小菜”)和附近街上看看,才亲自出马的。弄堂口右手有一个水果摊,小老板是个宁波人,这个摊子一直摆到解放以后。各色水果琳琅满目,最引人注意的是当时充斥上海滩的美国“花旗蜜橘”,类似重庆的广柑,但是外观漂亮得多。每一个照上海话说都是“嘀呖滚圆”,而且个个的大小一点不差。皮上盖着一个英文的印章,标明产地,还用红色半透明纸包起来。价钱当然就比国产水果贵多了。

弄堂口左手则是一爿“老虎灶”。上海普通居民向来住房拥挤,家里没有像样的厨房,只有一个煤球炉子,加之过日子求生计从早忙到晚,自己烧开水也成了个负担。所以弄堂口、马路上到处都有这种“老虎灶”。一个大灶整天烧得旺旺的,灶上砌定大大小小几口大肚皮罐子式样的铁锅,这锅不开那锅开。那里有马口铁(上海人叫“洋铅皮”)的舀勺和漏斗,要买开水的就提着壶和热水瓶去灌,那些年物价一直在变,所以现在无法说出多少钱一壶,多少钱一瓶。老虎灶隔壁是一家小小的烟纸店,上海所谓“烟纸店”就是以卖香烟为主也兼卖其它杂货的。那是祖父时常要光顾的地方,他几乎每天都要到弄堂口附近兜马路,嘴里经常叼着一根烟,但是很少见他认真吸过,往往烟已经息了自己还不知道,甚至已经在椅子上睡着了,有一次把长衫领子下的衣襟烧了个洞。他在路上喜欢边走边停下来和各色人等打招呼,搭讪攀谈,所以这里不少人都熟悉这位好脾气平易近人的“老太爷”。

这条街上各种商店应有尽有,但多属中小规模和档次的。后来我知道,在上海它不能和那些最繁华气派的街道相比,但又比同在上海的许多穷街陋巷强得多。虹口区很早就是日本租界,比不上苏州河以南的英、法租界,其中说得上比较繁华的是远离黄浦江的四川北路(上海人习惯称:“北四川路”),其次就是这条东熙华德路了。

出弄堂口“斜对过”有一座四方形高大房子,顶楣有“英商卜内门洋行”几个大字。朝左手方向走几百步有一个围墙圈着开有大门的院子,里面有一栋高仅两层但是很气派的,中间有圆拱顶的建筑,据说是日本占领时的海军司令部所在。它旁边的横马路叫新建路,跨过路口是一家占有几个门面宽的食品店,后来都习惯叫它“八开间”,是形容它的宽敞,怎么叫做一个“开间”我没有考究过。“八开间”的东长治路斜对面有一家叫“信丰”的百货商店是这条路上最大的一家。沿新建路走到“海军司令部”后面就是我家平时买菜的一个菜场,家里人把他叫做“小三角地”菜场。因为再向南走到靠近苏州河的地方,也就是百老汇大楼(当时上海高度仅次于国际饭店的第二大楼,其实它的体积更大,造型更雄伟。屹立在黄浦江畔苏州河口,解放后改称“上海大厦”)附近,有一个全上海著名的“三角地菜场”,是很大的两层楼房,它的底面呈三角形。而我们这里的小菜场地面也是三角形的,当然不是楼房,而是有围墙的一片场地。

不管哪里的菜场,都是最嘈杂、喧嚣、脏乱、拥挤的地方。在黄桷垭我见过,上海亦然。但是这里有些荤、素菜在重庆是没有见过的,例如鸡毛菜,也是一种青菜,但是形状大小都和鸡毛一样,再也长不大的。又如“塌枯菜”,色深叶厚而多皱褶,之所以叫“塌枯菜”,我想可能是因为形状扁塌,又因其皱而联想到“枯”。这也许是我在胡诌,因为我连上海话的“ta ku cei”是哪三个字都没有落实过。但是后来在上海饭桌上经常有这两种菜,以其滋味和口感叫人百吃不厌。此外就是鱼类里面海货特别多,尤其是以前在内地没有见过的黄鱼和带鱼,太多了。这两种鱼在那时的上海是价格最贱,最大众化的鱼,因为从宁波到上海这一带沿海可张网大量捕捞,供货源源不断。解放后却因种种原因,曾经有一个相当长的时期,不仅内地对黄鱼、带鱼翘首不及,就在上海它们也成了饭桌上难得一见的奢侈品。说到价钱,那天我在菜场里一听到祖父讲价的时候大吃一惊,贵得我完全听不懂了。实际上我真的是没有听懂,原来他们说的价钱不是法币多少,而是“储备票”多少。储备票是汪精卫伪政府发行的货币,纸张绵软而不像一般纸币那样新的时候拗起来“呱呱”有声,印刷也比较粗糙。那时要200元储备票才能换一元法币,据说抗战期间后方和汪伪统治区通货都在膨胀,前者的经济状况也不比后者好多少。国民政府接收之前两种货币的购买力差别决没有那么大,但是因为储备票只被暂时允许流通,很快就要作废,所以陡然一落千丈。这就苦了沦陷区攒着活命钱的老百姓。

“出有车”阶级

大叔叔仍活跃在航运界,和好几家公司都有关系,前后也有些变迁,这些事我一直不很了了。那时他有一辆轿车,好像是他私人的或者公司给他专用的,早晚出门回家或者其他时间要用的时候司机就把车子开到弄堂口,因为弄堂开不进来。刚开始是一辆老式样的(脱胎于早先欧洲马车的基本外形,车壳不是曲线型的)车子,司机名叫金山,和电影明星金山同名,身材瘦小,年纪有四十以上。后来换了一辆四十年代前期流行式样的宽敞轿车,造型上多了曲线,但还不属于四十年代后期时尚的“流线型”。司机也换了一个,还是姓金,不知是叫“金豹”还是“金保”,年纪轻一些,身材魁梧壮实。

爸爸在离开重庆前夕参与了一些熟人筹划在上海创办新公司。成立后叫“东南建设公司”,他的职位是经理。境况当然比大叔叔差一层,小汽车置不起,买了一辆私人三轮车。三轮车那时在上海兴起不久,我在昆明、重庆、汉口都未曾见过,看来除上海外其它地方基本上还没有。式样很明显是由黄包车(人力车)演变而来的,黄包车去掉拉杆,脚踏车去掉后轮,两者拼接起来,但是比黄包车宽敞,双人座。那时上海三轮车和黄包车并存,绝大部分是营业性的,车夫向车行租借在街上载客赚钱。比起私家三轮车来,它们制作比较粗糙,一般漆成土红色。私家三轮车则是“豪华型”的,制作精细,用材精良,造型流畅,喷漆和镀“克罗米”的部位都和小轿车一样光滑锃亮,。可折叠的车篷和刮风下雨时前面扯起的遮帘都是牛皮革的,座位是弹簧沙发,踏板周围镶铜,铺着软垫。冬天车上还备有一床毛毯,特别冷时盖在腿上。爸爸的三轮车回家时可以从石库门进来停放在前面天井里,这一点比汽车方便些。最早的那个车夫叫顾宪章,是个年轻人,操着带江北(苏北)口音的上海话。穿一件旧的花呢长大衣,戴一顶同样旧的“罗宋帽”。罗宋帽是当时至少在上海、江浙一带流行的冬季御寒的帽子。“罗宋”是那时上海人对俄罗斯的俚称,(实际上我觉得把它作为音译比“俄罗斯”更准确些),俄国式的土豆番茄牛肉汤叫“罗宋汤”;俄国式西餐叫“罗宋大菜”;俄国式的梭状硬面包叫“罗宋面包”;流亡上海的穷困潦倒的白俄人叫“罗宋瘪三”。“罗宋帽”则是一种厚软的呢帽,平时卷折起来戴在头顶,特别冷的时候可以拉下来,除了露出眼睛以外包括耳朵、嘴巴、脸在内的整个头都被包住了。电影《林家铺子》里的林老板戴的就是罗宋帽。爸爸自己也有一顶罗宋帽,一直戴到解放以后。回忆起这个顾宪章的长相,有点像解放以后的电影《平原游击队》里演李向阳的郭振清。此外无巧不成书的是他还有点像前年一部电视连续剧里的顾顺章(上海地下党中央负责保卫工作的特科的领导成员,后来叛变),两人的名字又像是兄弟。这人好像有点油腔滑调,或者说有点玩世不恭的诙谐,闲下来也喜欢找我和仲威说说话,开开玩笑。有一回用他家乡一带的凤阳花鼓调配上不知道从哪里来的唱词唱给我们听,我只记得其中一句:“人家的老婆都会打花果,我家的老婆一个大屁果(股)”。我们不懂什么叫“打花果”,他说那意思就是梳妆打扮。这个人呆的时间不很长,后来先后换了两个车夫,一个叫文涛,还有一个只记得姓杨。

大概由于三轮车兴起不久,还是一件时髦的事,外面的营业三轮车一般情况下还是比较有钱的人顾的,以至和摩登女郎联系在一起。刚到上海常听到的一首流行歌曲就是:“三轮车上的小姐真美丽,西装裤子短大衣,眼睛大来眉毛细,张开了小嘴笑嘻嘻……”。三轮车过外白渡桥或苏州河上其它桥的时候,车夫踩不动只好下来,一手把龙头一手抓着骑垫使劲拖。这时桥下早就候着许多衣衫褴褛的人,赶紧抢着到车背后帮忙推,其中年轻人、小孩、老人都有,有的看上去瘦骨嶙峋,饭也没有吃饱的样子,不管怎么样总也能帮上一把力。如果乘客心好,体谅车夫也体谅推车的,就在推到桥顶时多多少少给几个钱,皆大欢喜。也有小气计较的,宁可让车夫多费力,不愿额外掏小钱,就赶忙摆手喝止:“勿要,勿要!”,或者:“走,走,走,沒零碎鈔票!”有的你再赶他也要推,推到桥上如果坐的人不给钱,推的人就拉住不放。有时推车的“小瘪三”之间还要抢生意“打相打”。那时每天在报纸上发表连环漫画《三毛流浪记》的张乐平有一天就画了这样的事。车夫、坐车的、推车的三方往往形成微妙局面,最难的是车夫,他当然希望有人帮着推一把,也同情和他一样卖苦力的人,但又不想得罪坐车的顾客,究竟采取什么态度就要看他的性格了。而我们在过桥前,都要准备好一点零钱的。

“光复”之初的上海印象

初到上海一家人可以说是紧锣密鼓地玩了一段时间,我也初次见识感受了大上海。我记得是从看戏看电影(老派上海人的说法叫;“看影戏”)开始,接二连三几次都是全家出动。有时乘电车,有时坐大叔叔的汽车加上一两部出租汽车。我所知道那时上海的出租汽车公司只有两家,最大的一家是祥生公司,车子最多,各处发车场的房子上大书其电话号码:“50000”。还有一家“银色”汽车公司,车壳上喷漆成银色,但是看上去还不如祥生公司的黑车子气派。这家公司的名气不如祥生公司。

好像头一次看电影不是去大光明而是在霞飞路(我忘了抗战胜利后有没有改过一个中国路名,解放以后则改称淮海路)巴黎电影院(后来也跟着路名改称淮海电影院),看的是好莱坞当红明星埃洛弗林主演的《反攻缅甸》,描写头戴套着线网的美式钢盔的美国兵在缅甸丛林对日军作战的故事。这也是在上海初期给我印象最深的一场电影,一来是因为本来就对打仗的故事格外有兴致,但还有一个原因是对留着两撇小胡子的埃洛弗林在影片战场上显出的潇洒帅气彻底着了迷。由于早几年是在后方,也由于那时年纪还小,没有机会即时在银幕上认识诸如克拉克? 盖博和范朋克这些巨星,于是埃洛弗林成了我的第一个“好莱坞偶像”。回家以后好些天我都带着仲威、苹苹、田田模仿表演电影里的情节,当然由我自己演埃洛弗林的角色(那支小部队的头领)。就在这不久,又在大光明电影院看了一场描写美国空军在缅甸和中国对日空战的片子,片名忘记了。还有一场美国片,翻译的片名为《国家至上》,那里面没有打仗,比较严肃。那时电影没有语音翻译,只有看不大清楚的字幕,所以这种内容严肃的片子看不大懂,也就兴味索然。大光明影院以其外观的豪华气派,音像效果最好和地处上海主要市中心的优势,在上海名声最盛。其实仅就建筑、装饰的豪华来说,北京西路的美琪大戏院(那时许多电影院挂出的牌子都是“某某大戏院”)也许比大光明更胜一筹,很像电影里看到的欧洲宫殿。轰动一时的国产大片《一江春水向东流》也是在大光明看的,那好像是稍后一点的事。尽管大光明之夜是在周遭一片光怪陆离的景象和歌舞升平的氛围中,毕竟八年抗战还是刚刚过去的事,白杨、陶金、舒绣文、上官云珠、吴茵等演出的战乱历程中紧连着人情变迁的揪心悲剧,引起前座后座的上海新老居民一片唏嘘抽泣。还有一张广告做得特大的国产“抗日”间谍片《天字第一号》,主演是欧阳沙菲。过了不多时鼓噪得最厉害的是李丽华和石挥主演的《假凤虚凰》。它们的上映都在《一江春水向东流》之前,我们没有去看,但是从报纸广告和记者评介上知道的已经不少,和上电影院看过差不多了。“假凤虚凰”的故事说的是:男主角(石挥扮演)和女主角(李丽华扮演)都是社会底层穷人,为了攀“龙”附“凤”成就一门好亲事,都在亲友媒人怂恿“帮忙”下弄“虚”作“假”(片名四个字都出来了),把自己包装成豪门阔少和大家千金。闹了一连串令人捧腹的笑话终于双方都被“拆穿绷”,但终因门当户对好事竟成。不料片子上映后不久小报登出一则消息:电影明星石挥再不敢去理发店了,害怕剃头店里“小三子”(上海理发店大都是“扬州帮”,而当年在上海“小三子”成了江北后生的泛称,就好像那时“吉普女郎”见了美国水兵都叫:“hello John!”一样)恶作剧,把他的眉毛剃掉。因为他的精彩表演明明叫剃头师傅们“坍台”(丢失体面)。要放在解放以后就应该说成是:“恶毒丑化污蔑劳动人民”。

从大光明顺大马路(南京路那时还叫“大马路”,依次往南排过去,九江路叫“二马路”,汉口路叫“三马路”,福州路叫“四马路”,广东路叫“五马路”)折回一些,到跑马厅(解放后被分割成人民广场和人民公园)旁边西藏路进去一点又有一家华丽、气派的皇后大戏院(解放后改称“和平电影院”,文化大革命期间最忌讳“和平”,于是曾改成“战斗电影院”)也是我们最早光顾的剧场之一。但我记得到上海之初皇后大戏院还演出京戏,晚些时才不演京戏专门放电影了。离大光明很近的国际饭店左边狭窄的横马路进去一点有一家比较小的卡尔登大戏院(解放后改称长江电影院),虽然小也由于位置好而颇负盛名。

这一带正好是大上海最繁华的中心,那里有上海建筑高度之最的国际饭店;过了西藏路再往东一点就是永安、先施、新新、大新四大公司,以及数不清的名店、名楼、名馆、舞厅夜总会……。看电影进出都是在晚上,适逢家家霓虹灯争奇斗艳,从最低的一二三楼到最高的二十四楼(国际饭店的二十四楼在那时的感觉中真是高耸入云)构成浩瀚而峻深的,瞬息变幻得叫你目不暇接的光和色的海洋,顿感自己又像飘浮其中,如在仙境,不免联想到自己刚开始有连贯记忆的时候在重庆瞰江饭店行军床上的那个梦境。其中鹤立鸡群的国际饭店顶上四个霓虹灯大字:“礼义廉耻”,周围几里路外都能看见。而在当时它成了做讽刺文章和漫画的热门题材,因为恰恰是在它辉映之下的这块地方,企望而莫及的就是“礼、义、廉、耻”四个字。这难免叫人一看就觉得——滑稽,不过这是我晚些时才懂的。

看戏的地方离这里也不远,西藏路朝南走一些,拐进小街(我从来没有去记那些小路名,虽然它们很可能因为戏院在那里而很出名)那一堆有好几家,其中三家是专演京戏的。大名角、大戏班一般都在天蟾舞台轮流登台。我们刚到时首次逢到的是新近红起来的童芷苓(青衣兼花旦)和纪玉良(须生)挑的班子,资格还不深,但是在上海不管这个,只要你讨人喜欢,能卖座,可以在一个戏院里享有相当长时间的包期。这一对生和旦都年轻、俊美,确实也有才华。仅那时候我去看过的,从收音机里听到转播的,以及从报纸海报上见到的童芷苓上演过的剧目就包括了几个门派的看家戏。但她最拿手的有两类,那时候说起来都不在“正道”上。一类是通常被认为有点“色情”的,例如“盘丝洞”、“蝴蝶梦,大劈棺”、“翠屏山”等;另一类是反串大杂烩,例如“新纺棉花”、“十八扯”、“四五花洞”等都不是正剧,没有什么剧情,只在某个场景下由她一个人或者配一个搭档,七扯八拉地表演和反串各个行当(生、旦、净、丑)、各个门派(例如旦里面的梅、程、尚、荀)的段子,还包括其他地方剧种的段子,甚至还唱起当时的流行歌曲。这些都为内行戏迷所不齿,但要是没有童芷苓那样的聪明灵气也来不了这两下子,而且这正好迎合了上海大众的趣味。纪玉良没有这一套,而他的唱、做技艺至少我这个从来没有开过眼,更谈不上懂戏的小孩确实看得津津有味。报纸上对他的评价也不错,特别是说他的扮相好。但小报上也登过他的一些风流韵事,甚至有一幅题名:“纪玉良左拥右抱”的漫画。传播这种绯闻也许反而更把他捧得更红了。我之所以对这个档次不算很高的班子印象很深不仅是因为先入为主,还因为他们这次把在这个台上的时间很长。童芷龄一家有几个人都在这个班子里。哥哥童寿苓演小生,不出众;妹妹童葆苓也是青衣,在里面也只演配角。还有一个小弟弟童祥苓,当时还是个小孩,需要时演娃娃角色,例如“汾河湾”里的薛丁山。谁能想到在文化大革命时期当许多名角都被“革命的铁扫帚”扫进垃圾堆时,就是他,因为在革命样板戏电影《智取威虎山》里扮演杨子荣,成了家喻户晓的红星。

最近香港凤凰卫视“鲁豫有约”里播出了陈鲁豫小姐对童祥苓的访谈。收看了这次访谈我才知道当时在银幕和舞台上灿烂辉煌的童祥苓,每次卸下戏装之后就进入被监督改造的真实生活。原因和情况很复杂,并没有因为他的样板戏演得出色,立了大功就得到宽容。而且在毛泽东死了,“四人帮”垮台以后他还长时间处在坎坷曲折之中。他的命比其他的京剧名角更可怜,但看上去他的性格特别开朗,在讲述这一切的时候诙谐逗趣,经常开怀大笑。

就在天蟾舞台附近,还有一家“大舞台”和一家“共舞台”,在那里才能看到地地道道的海派京戏,那就是“机关布景戏”,也叫“连台本戏”(就像电视连续剧一样一集一集往下演的)。我们只去了大舞台,那时在那里挑大梁的是旦角白玉薇,上演的长篇故事叫“荒江女侠”是一个在郑成功反清复明抗争背景下的侠男侠女的故事。那时我虽然对京戏是个彻底的小外行,但是一看就觉得这种“布景戏”是四不像的瞎胡闹。它有话剧一样的布景,有故弄玄虚的“机关”(所谓“机关”就是一些武侠小说中描述的惊险刺激的机器陷阱),甚至还有吊在钢丝上的空中飞人。用一切五花八门的渲染包装来迎合外行观众的好奇心和浅薄趣味。其实这是最早的京戏改革派,用文化大革命的口气说,它才是第一个“打破了传统京剧的条条框框”。例如有一个“女侠”乔装打入满清王爷府,用色相来迷惑那位王爷,有一场在王爷面前表演歌舞的戏就完全没有“条条框框”了。换了几次装都是现代的,中间跳起了半裸的草裙舞,然后又穿上西装短裤洋草帽载歌载舞,当她每次扭着身肢,侧首面向观众,丢着媚眼,嗲声嗲气唱到“哥哥!”两个字的时候,楼上看台就有不少男人高声回答:“哎!”。上海人把这叫做“吃豆腐”,而演员想要的效果就是这个。白玉薇的主要搭档是老生陈鹤峰,在这种“布景戏”里老生可以不戴髯口(胡须),现在的改革京剧也继承了这一点。陈鹤峰本是麒麟童麒派的,解放以后许多年固定在武汉京剧院,和也是麒派的高百岁平分秋色。

其它多数的游玩和购物活动是由“小分队”(即以大家庭内的小家庭为单位)进行。爸爸妈妈带这我和田田坐自家的三轮车出去。

永安公司是南京路四大公司之首,由隔街的两座楼组成。西边一座是宽广的商厦,如果我说它是将近60年之后的现代商厦的“雏形”,似乎还有点委屈了它。因为它已经基本上具备了现代大商厦的规模和要素,有些设施论起质量来还“贼骨挺硬”地道得多。例如遍布商场的大玻璃镜,全部都是厚实的毫无瑕疵的玻璃砖。举一而反三,你不用担心里面任何设备和装潢是光华其外、败絮其中的廉价代用品。只不过那里面的电梯是老式的有铁栅门的。东边一座底面呈三角形比西楼略小一些,但在临交叉路口处突起一座塔楼,高度仅次于国际饭店,“七重天”咖啡馆就在它的最高层。永安公司对面的新新公司、先施公司和永安公司类似,略小一点。往西走到西藏路附近的大新公司的建筑形式不是欧洲古典式的,多一些现代风格,外墙是米黄色陶面砖砌的。里面多一样东西,那就是在当时算比较新颖独此一家的自动扶梯。解放以后大新公司最早实现国营,改称“中百公司”后来又改称上海第一百货公司。得到政府更多的扶持而保持兴旺,上升到第一位。永安公司则相对衰微了。当然我说的都是1990年代以前的事,后来的大变化不在其内。

妈妈留连不疲的是服装衣料部;爸爸喜欢转悠的是食品部;我和田田眼馋的是玩具部。那时当然没有电子玩具,依靠发条而“自动化”的玩具已是五花八门,但这些东西贵而不经玩(不仅是指容易坏,而是说玩了几天就失去新鲜感了)。爸爸妈妈从来不过于惯宠小孩,包括在消费上。给田田买了一个会睁眼闭眼的洋娃娃,还有什么记不清了。我已经不是玩一般玩具的年龄,买了一付板羽球,因为我家的“大天井”里正好适合打板羽球,正式的羽毛球则需要更大的场地。一年多后爸爸又给我买了一只国光牌口琴。而我那时因为看多了京戏和武侠故事的小人书,最迷恋向往的不是大公司里的玩具,而是街头巷口玩具摊上卖的五彩缤纷的木头的大刀、短刀、长枪、宝剑,。不过也很少去买它,我自己用木头削了一口“宝剑”,还在柄上画了一条龙,取名为“龙泉宝剑”。仲威得到一辆玩具脚踏车(自行车),不记得是自家买的还是亲戚送给他的。样子和正规自行车基本一样,只是矮小得多,在后面两侧一边伸出一个带有小轮子的支架,以防摔倒。有点会了的时候就可以把小轮子拆掉。后来我们都用这辆玩具车在大天井里初步学会了骑自行车。

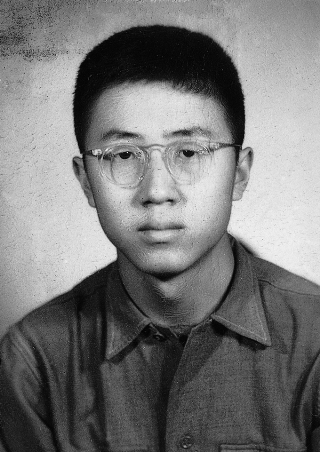

到了上海,女人的装束不能不跟潮流。那时流行大姑姑在重庆就梳的那种带有日本特色的发型,前面用剪下来的人发做的卷筒衬在里面垫得高高的,到后面紧贴脑勺,下面将近颈项处又做一条卷卷,梳起来颇费功夫。那一阵旗袍时兴高领的,足有两三寸高(不久以后又兴低的了)。流行面料冬天是格子花呢,春秋是织锦缎。刚到上海的时候是冬天,妈妈和两个婶婶一人人做了一件当时流行的深蓝色海普隆大衣,配一个同样海普隆的暖手袖笼,兼做手提包,里面可以放钱、手帕、化妆品等。在重庆的时候她们基本上是不化妆的,来到上海虽然也不曾浓妆艳抹,出门时也少不了要略施淡妆。妈妈的梳妆台上错落有致地摆设着蓝色玻璃瓶的巴黎香水、雕花镀金的粉盒、胭脂、口红、面霜、发油、指甲油等等一应俱全。那时讲究的男人头上也搽油,一般的像爸爸他们是梳头时轻轻刷一点生发油,使头发整齐光泽。就这样晚上睡觉还要戴羊毛织的“压发帽”以免翘了头发脏了枕头。如果要梳“飞机头”就要搽发蜡,它的主要成分是凡士林,搽在头上油光可鉴。在小学里还流传着一套俚语:“敬礼报告总司令,外头来个阿莫林,头上(音lang)溻仔(搽着)凡士林,面孔上溻百雀龄……”,那是唱着好玩,附带也奚落那些浮华少年或学时髦的土包子的。到上海不久大姑姑来上海探亲时去拍了一张全家福,那次我去理发,搽了一回发蜡,吹了风,拍照以后赶快洗掉了。

跳舞厅本来不是小孩去的地方,但是爸爸妈妈带我和田田到永安公司“七重天”咖啡馆去玩了一次,那里也有舞场。后来还到国际饭店最高的24楼咖啡馆去了一次,那里没有舞场,但是可以俯瞰上海市区全景,下面南京路上的汽车看着像火柴盒,那时叹为奇观,如今司空见惯了,而国际饭店在那里已经是“小矮人”了。

那时上海大部分地方都很难见到日本人了,只有我们所在的虹口区有时还可以碰到一些,大都是低着头走路,匆匆过街。在北四川路那边有一条虬江路,那里大概是以前日侨云集的地方。当时正在一批一批地遣送回国,虬江路上摆满了日本人的地摊,出卖那些不便于带走的东西,就像我家要离开重庆的时候一样。我们也去观光过,想淘点派得着用场的便宜货,那些衣服完全不适合,不大有人要。有些用品比较精巧别致,我很欣赏的是日本的瓷器,它的式样和花色比之中国的瓷器是别具一格,我觉得那简练的图案比花鸟、人物、山水看着更舒服些。

黄浦江里停着的巨大的美国军舰是一大景观,有好几艘就停在外摊当面。美国货跟着海军一起来了,有一样不要钱的东西属于所谓救济物资,那就是美军的餐盒。也发给小学生,得到几盒我记不清了。一个表面上蜡的硬纸盒里包着几样东西,有椒盐味的压缩饼干,有一块很厚很结实的巧克力,有火腿,有一小听cheese(一种咸味的奶酪),还有香烟和纸棍的火柴,我也记不完全了。其中一部分确实如有的报刊上所说已经或多或少有点霉味了。还有作为救济品的美国奶粉,也是军用的,装在军绿色的大罐头里。那味道也不能和市场上出售的美国克宁(KLIM)奶粉相比。

最最声势浩大风靡一时的美国货就是所谓“玻璃”用品。那些年可以说在上海(也许包括全国其它许多地方)营造了一个时髦的,光怪陆离的“玻璃”世界。头一样就是女人的“玻璃皮包”,皮包的“玻璃皮”并非透明的(否则里面的钱和东西都暴露出来了),只是其光亮有如“玻璃”。皮包上的拎环倒还算是玻璃的(有机玻璃)。最初风行的玻璃皮包式样几乎有个小枕头那么大,是黑色的(模仿皮革的颜色)。后来式样和色彩不断翻新,越来越好看。其次就是“玻璃丝袜”同样叫“玻璃”,但是和玻璃皮包的玻璃完全是两回事。玻璃丝袜比真丝的丝袜更光滑、透明、性感,更是倾倒整个市场。男人的“玻璃皮带”主要是无色透明的,就像软的玻璃一样,当然也很漂亮。后来还出现夹色的。还有玻璃表带,质地和玻璃皮带一样。“玻璃”用品逐渐扩展到许多方面,举不胜举了。当时婶婶的一位侄女也就是79号沈仲毅的侄女(后来她也搬到79号来住了),我们叫她“云云姐姐”的,在一家“波斯顿公司”做店员,这家公司就是专营“玻璃”用品的。

材料革命的第一个大浪潮就是在二战结束后在“do-mi so la-mi la-,do-re so do-………(这里粗体字表示高八度音)”的美国海军陆战队军歌的伴奏下登陆上海,泛滥中国市场的。现在说起来无非就是塑料、人造纤维等化学合成材料,价格低廉以致不登大雅之堂。但在当时的确新颖稀罕,初开眼界并能引人入胜,也就显其高贵。而且凭良心说那时的“玻璃”及其制品的质量和它的地位也还相称,东西看着确实可爱。

马路上常可看到三五成群放假上岸的美国水兵,带着雪白的的水兵便帽,潇洒的蓝呢水兵服,很吸引青年男女的眼睛。有三五成群走在街上的,也有在小吉普上喧嚣风驰的。平时还算规矩,如果从酒吧间出来就跌跌冲冲、喧喧嚷嚷。惹是生非的事,伤风化的事也在报上时有所闻,所谓吉普女郎我倒没有亲眼得见。街上也常出现腰悬警棍,戴军绿色钢盔的MP(宪兵)和戴白色钢盔的SP(海军陆战队宪兵),闹事水兵被他们逮住难免狼狈。

我们在重庆听到抗战胜利的消息时那般狂欢的心情和气象记忆犹新,可想而知当时沦陷八年的上海民众之兴奋当更加难以言表。那时有一首歌我初进塘山小学时还时常听到:“炮火隆隆,歌声汹涌,伟大的胜利是多么光荣。欢迎呀欢迎,民族的英雄!………”,后面还有:“如今每一个中国人,抬起头来挺起胸!………”。大家激情欢迎的“民族英雄”就是他们翘首盼望的从大后方来接管上海的“抗战国军”和“抗战政府”人员。可是后来这首歌越唱越没有劲了。

到上海后爸爸没有再订《大公报》,而是订的《新闻报》(解放后改版称“新闻日报”),原因大概是《新闻报》上多商业、经济方面的东西。报纸上除了层出不穷的本市社会新闻以外,对于“抗战胜利”这个话题正在由兴奋转为忧愤,反映了沦陷过的上海老居民对“光复”、“接收”的失望和反感。接收被说成是“劫收”,来自大后方的“抗战英雄”,中国自己的政府大员前来解放沦陷区,可是有些事做得就像征服者对待被征服者一样。仗着“钦差大臣”的地位,萌发起按捺不住的贪婪,尽情搜刮,一夜之间成了暴发户。那时叫做“五子登科”,“五子”就是房子(抢占的“敌产”豪屋)、车子、票子(美钞)、条子(金条)、婊子。国民党政府的腐败大概就是在这个转折关头加速发展了。另一方面对日本战犯和汉奸的态度和待遇上也出现了一些叫老百姓“看不懂“的事情。有些被老百姓恨之入骨的日酋和大小汉奸得到出人意料的宽容。报上有一幅漫画,画的是受审时的恶名昭著的日本甲级战犯冈村宁次坐靠在大圈椅上,把一双穿着铁蹄军靴的脚搁在审判官的办公桌上。被画得很小的中国审判官则是一副毕恭毕敬、战战兢兢的讨好模样。

这些就是我对上海——第二次世界大战刚结束时的上海的最初印象。

(待续)

来源:《青春·北大》