高祖一代,我家日子宽裕。民国初年,曾祖给后人处分房产时,五个儿子各得其所。我家是长门,又加兼祧三叔祖一份,房产就较多。五个儿子处分了房产,巷子里还有一个打麦场,我们都叫它半巷场子。打麦场各有一排南房北房,我家和二叔家各得南房北房。这样,我家就有了两处房产。一所打麦场,载麦的大车要能进出,那门安的是一座双扇大车门。门上做了个小挑檐,遮风挡雨也护门。两侧门柱粗壮高大。上有门楣,上书“大有”两字。宽阔的两扇木门,钉着几排铁页。民国时代,这种大车门在农村常见,做务庄稼,免不了大车进出。有的家户住院也是这样的大门,人和车都能进出。住家和打麦场分开,那家境就好一些。我家,属于这样的。

打麦场的房子归了我家和二叔家,那场子却是五家公用。大车门也由此归了五家共同出入。一直到土改,我们五家都划了中农成分,房产打麦场还是沿袭原先的使用习惯。1950年猗氏县人民政府颁发了房窑证,那是一张白麻纸,毛笔书写,填写了房产东西南北四至界限,说明“右列房产经猗氏县人民政府依法核准确定为某某某所有特给此证为凭”,盖上猗氏县人民政府四方的大红印章,县长的小方块名章。关于大车门,证件备注,依然填写着“车门出入通行五家做官”。

1950年代新政确立,按照新的土地法,土地一律收归国家集体所有。老百姓的住房院落当然还是自家住着。我们的打麦场,就有点不尴不尬。这个场地,房子少,场子大,作为一个封闭的院落,怎么看都像占国家集体的便宜。我们自己也知趣得很,1955年农业合作化了,这个场子就一直让生产队做马房。虽说房子所有权是我家的,生产队要喂牲口,我们也不好说什么。那么大的场子,也天然适合喂牲口。吃草在槽头,牲口理直气壮踩着集体的地。放出来满地打滚,那更是在集体的土地上为所欲为,我们更管不着。

人民公社化以后,生产队规模越来越大,不几年,生产队另划了一块新地,圈了一处打麦场,顺便把马房盖在场子里,我家的半巷场子由此腾出来,我们用它放杂物,就这样,总算由主家使用了几年。

这个情况,一直延续到1968年。

老家农村早婚,1968年,按照乡村习惯,我也到了找媳妇的年龄。那时给女方娘家的礼钱,是一份二百四,加上整修裱糊粉刷新房,婚礼开销,媳妇进门总得七八百元钱。那时的800元可不是个小数目,生产队一年到头难得分红,有的家户劳力多,干一年才能分上一二百元,一般的几十元就不错了,欠款户也有的是。父母亲合计了好一阵,拿了主意,把半巷场子那几间房子卖了。

听说我家要卖房,二叔的邻家动了心。他当然是一家合适的买主。买了房子,他的两处房产,隔了一架大车门两边对应,几乎就算连在一起。那几间房子,带着那么大的场院,当然划得来。几经商讨,他出价800元,买下了我家这四间房子。

二叔的邻家,我们都叫他蝶孩家。蝶孩是个独生女。蝶孩的爸妈打算招个女婿,让他们分开另过。女儿就在身边,走动也方便得很。两家商定,找了中人,立约为证,签字画押。那时的农村房产过户,没有现在这样复杂,两家立约,就过户了。这一宗房屋买卖,很快成交。

蝶孩家没有想到,我们都没有想到,麻烦由此开始。

二叔家和蝶孩家两家一个院子,出门却只有一个,就是那副大车门。

二叔这时出面了,他说蝶孩家,你是买了房子,可没有买走路。这大车门,是我们一家弟兄五个的,这个门,他们能走,你不能走。

蝶孩家顿时傻了眼,只有这么一个门,你不让我走路,我搁哪里走?

二叔说,我不管,你想你的办法,这个门你不能走。

有没有办法?有的,蝶孩家买的房子背靠着街巷,拿出一间拆了后墙开门,就能进出,可是开一间门房,就少一间住房,谁愿意?再说,当时的习惯,都是稍门在外,住人在里,安全和私密全有了。一进大门两侧就是卧室一盘炕,谁愿意进门就是脚地?

蝶孩家要走路,二叔家不让。两家顶了牛,僵住了。

清楚地记得,一个深夜里,一盏煤油灯,灯光如豆,在灰暗中忽闪着。蝶孩他爸又找到我家,两个黑影在灯光里摇晃着,他找我父亲商量那几间房子了。他拿着签好的契约,对父亲说:你就做做好事,添上几句话,把你的走路也卖给我吧。

父亲识字,还是懂得一点政策的。父亲说:不是我不卖给你,八路军来了以后,地都是公家的。我只能卖房子,那地就不是我的地,我哪敢卖给你。

蝶孩家买不下走路,和二叔两家出一个门,就麻烦得很。有时他家没回来,二叔回家了,大门在里头上了闩,他们进不了家。有时他们还在家,二叔出门,在大门外上了锁,他们出不去了。时间长了,次数多了。两家的仇怨越积越深,终于开始打闹。

七十年代,蝶孩不过三十来岁,在巷里挺绵善。蝶孩她妈,却是个刚强硬气不服输的女人。她不相信这房子她家住不成,她决不让步,在巷里,碰上二叔,她破口大骂,大骂二叔故意堵路,不让她家进出。她是个泼辣的女汉子,她会跳脚大骂:

“贼斗娃,死斗娃,你个不死的斗娃,你占了那么多房子,想带到阴曹地府去呀?”

“死斗娃,你个绝户头,你房子再占得多,顶个屁!看你能留给谁!你忽忽悠悠一根线,还想拉一挂大车?”

斗娃是二叔的小名。

再后来,吵架已经不顶事,两家断不了打出手。二叔一家不是蝶孩一家的对手,一般的,二叔都会主动避开。那副大车门,二叔却是紧闭勤锁,决不让步。

巷里邻家经常见到,二叔在里面上了门闩,蝶孩她妈进不去了,他们一家人会拿了头铁锹钉耙,擂鼓一般砸门,拿铁锹乱铲,钉耙子抠,那木头的大门实在厚实,任你砸,任你铲,二叔躲起来就是不开门。

蝶孩家没有办法,只好在房子一侧,搭了一架梯子,上梯子,翻过土墙,下梯子,进院子。在高头村,翻墙进自家院子,独一份。

又过了好几年,蝶孩家看着实在难堪,就在房子一侧的土院墙,勉强开了一个小门,只能一人进出,门窄小,像钻洞一样。房屋一侧挖这么一个小门,小门瑟缩在大门一旁,一排整齐的黄土夯墙立刻无比丑陋。有什么办法,总要进出。

蝶孩家一边继续打闹,一边告状,跑大队,跑公社,跑县里,状告二叔霸道封门,不许他们进出,不过都没有什么结果。

几十年以后回想,二叔和蝶孩家的争执,为什么没有一个结果?为什么闹到大队公社,也没有领导出面裁决?

这实在是一个难题。

症结就在于,民国时代,土地私有,从房屋院落到巷道走路,都办定了私有手续,暂且不说利弊,那每一寸土地归谁,地权边界都是明晰的。1956年以后实现社会主义改造,1958年一大二公,宣布城镇土地国有,乡村土地集体所有。农民的宅基地也属于集体所有,家户只有使用权。这个政令,在城里好办,你脚踩的每一寸土地都是公家的。在农村呢?村民都有院落,进出走道。你总不能说,房子是你的,院子是集体的地,我就能随便在你的院子里占地跑马闯进闯出吧。人们还是保留了尊重别家院子地权完整的习惯,认可一家一户对院落的使用权。不只是院落,五十年代六十年代,好多农村家户院子后面常常还附带一个小园子,栽树,种点菜,放点杂物什么的,取用很方便。小园子没有房屋,但是人们还是习惯地认为这小块地属于房主。这里不是空泛的一句“土地公有”能解决的。尽管官方高调宣布土地共有了,人们还是习惯地认为那些空地是谁家谁家的。强大的民间公序良俗,并不因为颁布一项法令而消解。法令完全融化到老百姓的心里,那是几十年以后的事情了。

二叔和蝶孩这两家,在这里就遇到了一个法律盲区。既然土地是公家的,蝶孩家为什么不敢破门而入,强行占道?他尽管砸门打门,在心里深处,他们还是认为,那走道是人家家族几个兄弟的。大队公社为什么没有强行裁决?这些干部都是农家出身,他们深知那条走道实在是民国时代的遗留问题。允许蝶孩一家出入大车门,岂不是说明,任何一家的门道别人都可以任意出入?这叫什么道理?“所有权归集体,个人使用”,说房子可以,一旦面对附着房屋的空地,立刻苍白无力。这一块,是法令力不能及的地权模糊地带。在找不到明确的法律依据时,还是睁一只眼闭一只眼,任由两家去打闹。

政令和民俗就这样顶了牛。有时候,民俗也很强大。

没有人主张支持二叔,也没有人说蝶孩家有理,两家就这样,打闹了几十年。

1989年的秋天,雨水特别多,田野湿漉漉的,街巷里也是一片泥泞。偶尔有大车从巷子里拉过去,立刻溅起泥水,骡马快跑呢,那泥水就溅起老高老远。巷子里的人家,都特别留心避车。

一辆大车从蝶孩家门口驶过,骡马正精神,车轱辘飞快碾过。蝶孩刚出门,连忙缩回身子躲车。车过去了,一震,小门边上一绺土墙倒塌,正好砸在蝶孩身上,夯实的土墙,砸狠了,蝶孩当时就昏迷不醒。

蝶孩妈叫了小平车,拉了蝶孩飞跑,就往县城医院送。没有等到拉上县城的桥坡,蝶孩就断了气。

这才是塌天大祸。蝶孩是独生女,招了个女婿续香火,按当地人的话,她是一家的“ 塞子”,这话是说,她是一家关系的中心。招女婿毕竟隔一层。对父母,对子女,对丈夫,女儿都有不可替代的凝聚力。如今她的三个儿子还小,她却被那么一绺土墙砸死了。

蝶孩女婿哭得稀里哗啦端不起架子。这个时候,才显出蝶孩她妈的刚强不服输。她大声呵斥这个没出息的女婿:“哭啥哩!看你喔怂样,哪里像个男人!日子不过啦?没了谁,光景都得过,还要过好!看谁敢笑话咱!”

这个女人真叫刚强,一直到这个时候,依然忘不了自己的使命,忘不了和二叔一争高下。世上难找这样一口气硬到底,女儿死了也不服输的女人。

蝶孩妈骂二叔绝户,二叔并非没有儿子。他有一个儿子,堂弟比我小个一两岁。

二婶不生育,抱养了她妹妹一个孩子,也算有个亲根儿。奇怪的是,人家家里男孩各个身强力壮,二叔这个儿子是个先天性心脏病。在农村干活,要出大力流大汗,心脏病吃不得重,干活不顶一个人,还要犯病。干部得心脏病,休养就是。托生在农村,算是倒了邪霉。堂弟瘦弱得像一只螳螂,做活不顶人,凡事不出头。渐渐地乡里人都说他是个松包软蛋。长期的自卑,让他反应迟钝,大家又觉得他缺心眼。在村里,任谁都不把他看在眼里。

二叔做庄稼没说的。五行八作,他都来得。农业社收入太低,二叔会做豆腐,在家里做了豆腐,沿街转巷叫卖,能挣几个零花钱。二叔做豆腐一直做到老,想传给儿子,无奈堂弟不会算账。村里也有人问,咋不叫上你儿子帮忙?二叔只好叹口气,咱那货色不顶事哇。

堂弟成人以后,二叔还是给他张罗了一门亲事。媳妇是个二婚,人家不嫌他,已经谢天谢地了。过门没几年,生了个小子,二叔欢天喜地,不料孩子长到几岁,发现遗传了堂弟的先天性心脏病。瘦弱无力,走路撂手撂脚的,这一家的遗传,那叫没法说。

蝶孩妈敢破口大骂二叔断子绝孙,实在不是没来由的。

不管怎么说,二叔死命守护的这一个大院子,总算有了传承。二叔还是高兴。引着抱着小孙子,欢喜不尽。

二叔晚年,大约得了肾癌,他开始尿里带红,后来就尿血了。他和蝶孩家吵了一架,弥留之际,他拖着病体,进了蝶孩家,躺上蝶孩家的大炕等死。在乡下,这是很厉害的一招。你敢动,我就死在你家炕上。家里死过人,那是几辈子冲不掉的晦气。乡下人常说死有理,豁出来死在你炕上,看你怎么办。遇上这号事,谁愿意惹那个晦气。说好话求告,赔点钱,快快打发走算了。二叔的用意也在于以死换几个赔偿,给儿子多留几个钱。他知道自己一死,儿子很难独立过日子。可怜的二叔死不下去,到死了还想着后人的日子。

蝶孩家飞快报了警。要照以前,报警能咋的,一个濒死之人,警察来了莫非把我整活了不成。可事有凑巧,这一次这个警察特别负责任,公事公办不和稀泥。他批评二叔私闯民宅以死讹诈,责令家人立即把病人抬回去。他态度强硬,警告要调法警来强制执行。堂弟和媳妇紧急退让,赶紧灰溜溜地把二叔抬回自家。二叔的孤注一掷,最后变成一场闹剧,在众人的怜惜和奚落声中,二叔依依不舍地离世。

二叔去世后,堂弟媳妇知道跟着这个男人过不了日子,她离了婚,带着孩子改嫁到了邻村。

皇皇一座大院落,二叔几十年抗争守住的大院落,此时就留下了堂弟一个光棍。

堂弟出门,大车门依然加锁。蝶孩家,依然进不了大门。

20多年横眉立眼吵架打架,就这样一天一天过着。

堂弟一个人过活,倒也简单,他做务几亩地,不求过好,有饭吃就行。大家在致富的路上赛跑,他是一个闲汉。一种一收,赶赶集,逛逛县城,闲了到邻村看看戏。

看戏,远了骑自行车,近了,就走着来回。9月的一个夜晚,堂弟和村里几个伙伴又去邻村看夜场戏。戏完了11点了,他们走回来。月色淡了,夜幕下静寂,点点灯火移动着,都是看夜戏回家的人。三五个庄稼人吹着凉风,一路聊着戏里的故事。田野若明若暗,风吹庄稼沙沙地响,暗夜里连片的影子起伏摇曳。月白风清,如此良夜何。

进了巷口,他们作别。

第二天,太阳一竿子高了,不见堂弟出门。门在里面拴着,叫不开。几个伙伴翻过墙,撬开门,进了屋子,堂弟死在被窝里。

心脏病猝死,一般都这样。

安葬了堂弟,前妻带着小儿子离开,大车门又一次落锁。这一次落锁和以前的千万次落锁都不相同,它表示,二叔家这个大院子,已经彻底空了。没有人住了。

这个院子的主人,应该是堂弟的小儿子的了。小子七八岁,和他妈就住在邻村。时在1995年。

这两家三尺走路争斗的最后平息,在以后20年。

大约从九十年代中期起,中国房地产大潮涌起,波澜壮阔。大城市,小城市,高楼噌噌噌一幢一幢长起来。卖地的、卖房的大发其财。蓝天白云映衬下的高楼,背后是黄金万两,这个情形当然刺激了中国乡村。他们仿佛一夜之间明白过来,中国的土地城市国有,乡村归集体所有。集体所有,就是村子所有,村子所有,就是村委会甚至村长所有。城里能卖地,乡村为什么不能?社会主义的优越性大家共享。乡村于是紧随其后,也掀起一轮卖地热。谁家要盖房子,要扩院子,一律收费。我们村里偏远,大概是一分地1000元。从此后,村里只要打井安自来水之类,没钱生产队就卖地。公益事业卖地,村委会居民组的开支,干部收入,也靠卖地。谁要院子,掏钱就行。高头村的人均住房,20年间获得大发展。按照乡俗,一家弟兄一旦成人,老一辈都要新划一座院子让他们分开另过。渐渐地,新院子就成了娶媳妇的必要条件。几个孩子几座院子,不能含糊。高头村人均地少,一般的院子三分到四分大。乡村院房的格局差不多,正房从平房发展到小楼,又到两层半。偏房门房一层。门楼院墙用琉璃瓦装饰。这一座院子,盖起到装修,目前大约40万元。相应地,一分地地价从1000元涨到2000元。

改造老巷道,当然不够,乡村大力规划新区。满足需求,不惜占地,什么耕地红线,早已忘在脑后。土地从蚕食到鲸吞,毫不怜惜。就说我们北庄一个居民组吧,住宅新区,几乎是老村的两倍大,一个村子成了三个村子。

蝶孩三个儿子,三个儿子在新区划了三个院子,兄弟三人每人一座。新院子宽敞豁亮,一套崭新。他们很快就都搬了出去,老院子空着,他们也不住了。

蝶孩男人十多年前死去。刚强的蝶孩妈,搬到了新区,随着孙子住。四五年前我回村去看她,她80多岁了,坐在门口的石墩上,见到我,满脸的笑容绽开,笑得慈祥可亲,也带点老年人的痴呆气。她已经完全不是那个敢打敢拼,刚强到底的妇人,而是一个万事无争慈眉善目的老婆婆。

两家的你死我活的争斗,最后靠这样一种方式和解。历史的走向总是出人意料。商品化大潮澎湃汹涌,白浪滔天。两家小百姓的对抗算什么,立刻裹挟在大潮里漂移各自西东。几十年的恩怨,几十年的对抗,在一分地1000元的新玩法下面,立刻冰消瓦解。有道是形势比人强。大势来了,多少历史纠葛迎刃而解,多少历史细节遁于无形。

我离开村子,蝶孩妈就去世了。

蝶孩家的老院子不住人,二叔家的老院子不住人。房屋就迅速朽坏,屋瓦漏水,墙皮剥落。老院里的土隔墙,倒塌了,成了土块,土块又风化成了黄土沙粒。20年不住人,院子里的野生的树,长成了林子。榆树,都有小腿粗细。臭椿树蔓延得快,粗的碗口大,细的指头一般,爷爷孙子好几辈。难得见到的枸桃树、楸树,也在这里安了家。夏天走过你要看,那是一片小树林,林子里是一人高的荒草,刺蓬,棉扫帚,杂草小树混在一起,分不清。门前走过,不注意看,谁能发现那小树林杂草丛中还有一排砖表砖裹、白灰灰墙的老房子?冬天疏林冷落,叶落凋残,你才能透过树杈间的缝隙,看见端正的连檐板,窗户上拱卷的小穹顶。当年,这可是村子里数得着的好院子好房子。

万里长城今犹在,不见当年秦始皇。

二叔家和蝶孩家的将近50年的三尺走路大战中,我一直觉得二叔是个很窝囊的人。他软弱无能,他不敢争,不敢闹,打骂都死受着,一直到临死耍了一回赖,还叫派出所民警狠狠整治了一下,成了违法乱纪的刁民。他简直窝囊死了。

也是到50年以后阅档读史,我才了解一些二叔的衷曲。

年轻的时候,二叔曾经威风过。在乡人的眼里,二叔在方圆地面上踩得那叫呼隆隆响雷一般。

1969年“文化大革命”清理阶级队伍,村里把所有有历史问题的人集中起来办学习班。查高头村档案,1969年4月7日,二叔的交代是这样:

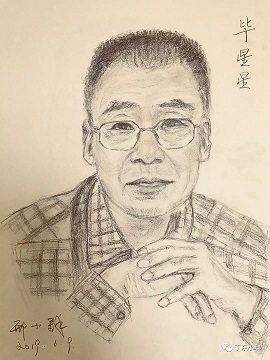

毕乃斗 别名毕斗娃 毕满斗 年龄50 籍贯猗氏

家庭成分上中农 本人成分农民

1929-1934年,在家念书。

1935-1937年,在襄陵县邓庄镇宝元昌杂货铺当店员。

1938-1944年,在陕西宜川县秋林镇给阎伪尉官王乃荣当勤务兵,王乃荣给了本钱,给他做生意,商号名集又成。二年后,又在秋林镇设商号意成饭馆,出任应名经理。其中,1942年回家到河津县住,34军45师特派员介绍我参加,我回家,拿45师路条。

1944年7月至1945年2月,本县阎伪国民兵团抓兵,在猗氏县县政街大队当兵,到村里叫人,派差,派饭。

1945年3月至1946年4月,给猗氏县长周梦鸿当卫士,后当管家。

1946年5月,经运城地方团队督导官王乃荣介绍参加进步社,任少尉干事。住在王乃荣家,给他做生意。去临汾带红糖,回来带颜料,煤油。回到运城后,有一次我回家,带王乃荣手枪一支,回去就交了。

我初入学习班的认识:

当时通知我学习,我认为我在旧社会当过几天兵,思想搞不通为什么叫我学习。

到校后,经过各位领导给我多次讲解政策及各个文件,各位同学给我的帮助,领导个别给我谈话,我才了解有必要学习,解除以前思想顾虑,我才把我在阎伪时期所做的坏事坏东西,一五一十交代清楚。如有遗漏者,我还要深挖细找,找出时,随时给领导报告。

我今后保证:

我回到队里后,向贫下中农好好学习,学习党的政策,队长叫我做什么,我就做什么。我今后要向贫下中农低头认罪。

王乃荣是我们家族一个远房亲戚,在阎锡山的晋绥军当军官。1938年到1946年初,二叔也就是跟着王乃荣,给他跑腿做生意。抗战时期在秋林。抗战结束不久,二叔就离开了。

王乃荣后来一直做到阎锡山的运城城防司令部稽查处长,解放军打下运城,王乃荣被枪决。

看过二叔1940年代的历史,就该理解二叔为什么软弱无力,不敢硬碰硬了。那房子刚一转手,二叔就被整肃了一回,险些成了专政对象。

现在想起来,在我的青少年时代,二叔是时常说起秋林,说起阎司令长官的。他那时在秋林,经常遇上一身戎装的阎锡山。秋林克难坡,是阎锡山晋绥军抗战的最后堡垒。太原失守,山西失守,二战区的指挥部撤在陕西秋林镇,坚持抗战一直到日本投降。中共和国军共赴国难,是抗战史上值得大书特书的一页。

翻看档案,高头村的小伙子,抗战期间奋勇投军的不少。他们的历史也大多相似,投了国军打日本,抗战八年。日本投降以后,内战一起,他们大多都避战回了乡村。在他们心里,打日本,不含糊。打内战,就不当兵了。

抗战八年,二叔在晋绥军。1946年初,内战起烽烟,他就回了老家。追究历史,抗战军兴,二叔从军。二叔应该算一个抗战老兵。

遗憾的是,改革开放前30年,我们不承认国军的抗战史。在极“左”路线肆虐时期,对于国府的历史,是连同抗战一并抹黑的。好多热血男儿拼死打日本,只因为参加了国民党军队,一辈子蒙受冤屈。冷静地客观地评价国军的抗战历史,是近些年的事情。

二叔就这样背着黑锅,艰难地守护他的院子房子。他不敢硬顶,只能软磨。几十年岁月磨下来,二叔还算守土有功。二叔的几十年艰难光阴,和抗战一样惨烈。一个小老百姓能做什么?守护家产,传给后人,那就是他的理想了。

2015年春天我回到村里,发现蝶孩家的老院子拆了。

村里人说,蝶孩的孙子叫了一台推土机,轰隆隆一会儿就把老院子平了。老房子腐朽不堪,一推呼啦啦就倒。

1940年代的建筑,土木结构,土墙早已千疮百孔,那些檩条木椽,拆下来也都只能当柴烧。

村里人问蝶孩家,你拆那房子做啥哩?

三个儿子说,不做啥。谁还要这些老业。墙也不行了,房顶也撑不住了,只怕哪天突然倒了,伤着巷子里什么人。惹麻烦。

推倒老屋,清了场地。一片黄土裸露在地面,有新土,带着水汽。也有旧土,带着100年前的浮尘。

邻家的院子一拆,二叔家的院子立刻没了任何拦挡。院墙没了,隔墙没了,没有围墙,一眼看去,老房子就晾在天地之间。

只有那一座大车门依然挺立。立柱歪斜了,门扇也合不上了,它仄着身子,仿佛一个百年老人弯腰驼背,依然勉力支撑不肯倒下去。

四周没了围墙,任谁走过巷子,都可以直通二叔的门窗,看到炕头。

没有了院墙,没有了主人,平地上,一座大车门孤兀地栽起,两扇歪斜的大门上,两个铁环,依然严肃地挂着一把铁青的大锁,实在可笑。好在它不知道自己的丑陋,它不知道自己的可笑。它只知道尽责,尽大门之责。四周没有了墙壁,孤门一座,它要锁什么?它更像一个象征,看护百年。

有人问,堂弟的儿子还要这个院子吗?

队长立刻回答,怎么不要。前几天他妈还打电话过来,让修一修院子里的自来水管,漏水了,漫了院子。

这个院子,现在属于那个28岁的患有先天性心脏病的青年人。

队长一面嘟嘟囔囔,一面还是给修了水管子。

百年的老宅,百年的沧桑。在这里生活的人们,经历了多少苦痛多少争斗,都因为一个地权问题没有彻底明晰。孙中山先生建立民国,就号召平均地权。中共土地改革以后,实行耕者有其田。1956年的城乡社会主义改造,收回土地,实行城市土地国有农村集体所有。1958年一大二公,土地可以随意平调。直到1962年国民经济调整,才重新明确“三级所有,队为基础”,土地重新归属于自己的村庄。嗣后到1998年,新政策出台,规定农民可以原始取得宅基地,房屋可以在村庄自由买卖。乡村终于获得有限的松绑。二叔和蝶孩家几十年的走路战争,贯穿了整个土地政策调整时期,实在是一份难得的农村地权纷争标本。

有学者统计,从1957年至1977年20年间,中国农村居民人均住房面积由11.3平方米下降到不足10平方米;改革开放以后,1978年至1998年20年间,农村居民人均住房面积由10.17平方米增长到23.5平方米。贫穷和禁锢,制约了农民的建房能力,前30年,农村居住条件竟然不如解放初。蝶孩家买旧房,实在也是无奈。改革开放以后,生活富裕,政策松绑,农民的住房条件大为改善。这才有了住房大战的休战和解。乡村的富裕祥和,走过了几十年的坎坷。

公有私有,公地私地,公域私域,几十年来,国人的界限一直不甚明确。我们曾经设想通过社会革命的方式解决公有私有问题,通过国有集体所有改变人们物权观念。事实证明行不通。农村的土地,由私有到合作化,又到家庭承包。农民的宅基地呢,由私有到集体公有个人使用,公有化和私有化的问题,一直纠结着我们。百年纠结,牵绊着我们前进的步伐。发展进步,有待厘清地权。

战罢玉龙三百万,残鳞败甲满天飞。几代人的抗衡,岁月留痕。老一辈人已经躺进寂寞的墓地,后一代抚摸着伤痕累累,留下无尽的苍茫的回忆。

2015年,农村最为振奋人心的消息,就是国家即将开展农村土地确权,鼓励农村土地流转。承包地确权,你可以流转,宅基地呢?公有还是私有?所有权还是使用权?还是那个严峻的问题,翘首破冰。

千万农民的心结能否就此打开,高头村在期待。人们在期待。

《随笔》总第220期 2015年第5期