三姐常安斯,摄于1996年。

第十三章 我的三姐常安斯(一)

(一)我的高级私人护理师

在预定外科手术日子的前一个星期,我接到三姐从美东部打来的一通电话:“你需要我飞过来陪床吗?我有些担心你。“

“这次不想麻烦三姐了。如果手术后需要有人看护,我们会在这儿想办法雇佣一个人来照顾我的。”

我婉言谢绝了三姐的建议,是因为考虑到她的年龄与身体状况。让一个七十多岁的老人不辞辛劳飞五个多小时横跨北美大陆到南加州来照料我,我于心不忍。但电话里那边的三姐似乎並没有因我的谢绝而放弃,她执著地说:“你在招聘看护员时,请把我算做一个求职申请人。”

坦白说,我这个患末期癌症的弟弟心里还是很希望见到三姐的,所以我在电话里与她约定,如果这次手术不成功,她再去买机票也不迟,我想在离开这个世界之前,再见她一面。

几天后当我与内子坐下来讨论如何去找一个临时看护时,我的耳边响起三姐在电话里最后讲的那句话:“请把我算做一个求职申请人。”

我与内子心里都明白,论医护知识,我们从人力资源市场招聘的任何看护人员,都无法与三姐比拟,因为三姐曾经是位医生。善解人意的内子说,如果有三姐出现在我的病床边,手术后的我也许因心情大好而恢复得快些。

三姐从电话里得知我们的“招聘”决定之后,当即预定了机票。在我手术出院后的第二天,我的家里便出现了一位“高级私人护理师”。内子担心三姐为了照料我过度操劳,俨然以“雇主”的身份与三姐约法三章,不允许三姐进厨房做饭、不许擦餐桌、不许洗碗……。三姐的唯一“看护职责”,便是照顾我这个手术后的弟弟。

这是自我患末期肾癌以来的第五次手术。在这次手术中医生用了一个有五个手臂的机器人,在我腹部上钻了五个洞,成功地把肿瘤取出,让我既免了开膛剖腹之苦,又可以手术后迅速恢复元气,这使得三姐原本繁重的看护工作变得轻松了许多, 于是三姐闲暇时便去“看护” 我们后院里的“海、陆、空”。她每天去喂十几条色彩斑斓的锦鲤、三只喜欢唱歌的爱之鸟鹦鹉、两只安静温柔的白色鸽子、以及两只爱犬。在喂狗时,她逗着狗去追捕她扔出的网球,锻炼狗的运动量。她还到我的小菜园为我种的几棵丝瓜浇水。

三姐护理我无微不至,她扶我起床、帮我穿祙子与衣裤,扶着我散步。有一天我起床时不慎扭伤了肩膀,痛疼万分,三姐立即对我进行了理疗。她有一双魔术师般的手,扭伤的肩膀经她双手理疗后,痛疼即消失而去,我不禁惊呼太神奇了。 但一个小时之后,痛疼又回来,三姐再次对我做了理疗。这样一天下来返复了七、八次,内子看到我这么依赖三姐,笑道:“你这个弟弟不是在跟三姐耍娇吧?”

(二)一篇医学论文

手术后的第五天,我可以不用三姐搀扶,自己独立从床上爬起来了。虽然我的嗓子仍然沙哑,但我感觉到自己的元气逐渐恢复,便打起精神与三姐聊起天来。

多年来我心里一直很好奇,想了解三姐来美国后到底都干了些啥工作。但每次在电话或微信里问她时,她总是轻描淡写地敷衍我说:“我只是个试验室里的工人。” 她似乎不太想费口舌对我解释她的工作。

这次我单刀直入,问三姐说:“前些年你曾经告诉过我,你写的一些论文曾经发表在医学杂志上。我可以在网络上查看一下你的这些论文吗?“

“可以呀!” 出乎我的意料之外,三姐爽快地答应了。我们打开电脑,在谷歌上搜寻三姐的名字。看到屏幕上刷的一下出现了几十篇有三姐署名的长篇医学论文,我一时不知道应该选读哪一篇,便央求三姐:“你可以从中帮我选出一篇让我来学习一下吗?”

忖思片刻,三姐说,“那就让我来挑选一篇对你来说比较容易读懂的吧。”

三姐为我挑选出来的这篇学术论文,发表于十四年前的二零零二年,一月七日,新英格兰医学杂志 The New England Journal of Medicine。这是世界上最受欢迎最有权威性的一份医学杂志,它刊登出版对生物医学科学与临床实践具有重要意义的医学研究新成果。全世界有一百七十七个国家、五十多万名医师与医学专家构成了该杂志的读者群体。

我拿着三姐从打印机里印出来的这篇学术论文,对她说:“为了节省时间与精力,让我先自己学习一下,有什么看不懂的地方,再来请教你。“

三姐笑着对我说:“ 慢慢去读吧,当你读懂后,你会感受到咱们的造物主有多么的伟大。”

我听罢心里纳闷,一篇纯医学论文,与上帝会有什么关系呢?

(三)多发性硬化症MS

世界上人类大多死于四种疾病:癌症、传染病、心脏病、 神经系统疾病。三姐的这篇医学论文,是属于四大疾病之一的神经系统疾病范畴。她在这篇医学论文探索人的中枢神经里面的细胞组织的奥秘。

中枢神经系统由脑和脊髓组成,是人体神经系统的主体部分。中枢神经系统接受全身各处的传入信息,经它整合加工后成为协调的运动性传出,或者储存在中枢神经系统内成为学习、记忆的神经基础。人类的思维活动也是中枢神经系统的功能。可以想见,如果一个人的中枢神经里的哪个神经出了问题,这个容器巨大的加工器无法正常运转,人体各部位的千军万马无法正常协调与整合,这将是一个多么悲惨的混乱状况。

在这篇论文上署名的作者有四人,三姐是第一作者,也就是说,她是这篇论文中阐述的医学研究新发现的灵魂人物。

那天晚上,自恃读英文比中文还深通的我,发现自己遇到了大麻烦:我对论文中的那些医学词汇一窍不通,整篇论文仿佛是一本深奥莫测的天书,让我这个没有学过医的人读晕了头,根本摸不着头绪。

第二天淸晨起床后,我找来了一本三十多年前我初来美国学英文时用的旧牛津词典,在上面一个字一个字地寻找三姐论文里面那些我不认识的医学单词,但不料这一招不灵光,论文里面的许多医学单词,我在牛津词典里竟然找不到。最后我耍赖了,央请三姐帮我把她的论文的总结部分译成中文。同时我自己也去谷歌上查。有生以来,我大开眼界,第一次步入了深奥的脑神经学领域,学习到了许多新医学词汇。这是其中的一部分关健词:

multiple sclerosis 多发性硬化症,简称MS

chronical lesion 慢性病灶

myelin 髓鞘

demyelination 脱髓鞘

remyelination 再生髓鞘

oligodendrocyte 少突胶质细胞

axon 轴突神经

Immunocytochemically 免疾细胞化学

我从三姐的医学论文中得知,在中枢神经系统的众多疾病中,多发性硬化症 multiple sclerosis,简称MS,是一个医学界至今仍然无法攻克的疑难脑神经炎性疾病。它的病变位于脑部或脊髓。患这种病的人,视力受损、平衡失调、肢体无力、行动不便、麻木、感觉异常、口齿不清、晕眩、大小便机能失调等症状。全世界每年有二百万人患此病。

我们的神经系统有许多树枝状的神经纤维,这些纤维头像错纵复杂的电线一般,在我们的中枢神经系统中组织成绵密复杂的网络。在这些众多神经纤维中,有一个主要神经纤维:轴突神经axon。这轴突神经或长或短,它的长度可达一米左右,短的轴突神经只有几毫米。上帝很巧妙的在轴突神经外面包裹着一层叫髓鞘myelin的物质,髓鞘不仅像电线的塑料皮一样让不同的电线不致短路,同时还可以加速我们神经讯号的传导。

不幸的是,多发性硬化症MS 破坏了轴突神经Axon 外层的保护伞:髓鞘 myelin。当髓鞘被破坏后,神经讯号的传导就会变慢甚至停止。更糟的是,多发性硬化症还破坏了可以制造髓鞘的少突胶质细胞 oligodendrocytes。这对医学界那些试图让髓鞘再生的顶尖脑神经科学家们是一个绝望的打击。

(四)一份奇怪的简历

布鲁斯·川普医学博士Dr. Bruce D Trapp 是一位在美国医学界享有盛名的神经科学家。也许他至今仍然难以忘怀二十年前自己做出的一个不按常理出牌的决定。

布鲁斯·川普医学博士任职的勒那尔研究院 Lerner Research Institute, 是美国著名的克利夫兰医学中心Cleveland Clinic的属下单位。此研究院是美国规模最大的医学研究机构,年预算近三亿美元,有一千五百位顶尖医学研究专家在九个系的一百七十五个实验室里从事高端医学研究。布鲁斯·川普医学博士是勒那尔研究院九个系之一的神经科学系主任。

二十年前,一九九六年的夏天,在川普医学博士试验室里工作的一位尹博士转交给他一份求职简历。尹博士是来自中国大陆的学者,他在转交这份简历时解释说:“这是我太太的简历。”

我猜想,当布鲁斯·川普医学博士第一次读这份简历时,他一定怀疑在他手下工作的这位中国学者尹博士,是不是脑袋出了问题,竟然斗胆把一个没有任何神经科学教育背景的人的简历递交到自己的办公室里。

布鲁斯·川普医学博士每年都会收到许多从世界各地寄来的求职简历,这些申请人都是一些具有神经科学背景的博士后。他们之中只有很少数的佼佼者可以通过严格的审查,荣幸地进入勒那尔研究院的神经科学实验室里工作。

但这是一份奇怪的简历。不同于通常申请人简历上有十年左右持续不断的医科大学教育经历(四年大学生化专业、四年医学院、二至四年博士学位……),这份简历上的求职人似乎有些不务正业。她在一九六八年于青岛医学院毕业后,去了中国北方黄河入海处的一个偏远穷困地区--山东惠民县姜楼公社当了七年农村医生。一九七五年调去惠民中心医院做了六年内科大夫,並兼职护校教师。在这期间,她曾经去济南山东中医学院学了一年中医。一九七八年中国改革开放,她是青岛医学院从老五届的一千七百名考生中挑选出来二十名最优异成绩者,考入老五届“回炉班”,主修生物化学二年,这是一个为大学培养师资的特别班级。

接下来的简历内容,更让布鲁斯·川普医学博士大惑不解:

这位从医十八年的资深医生,在她完成了两年的青岛医学院师资培训班之后,于一九八一年竟然放弃了山东一所大学提供的大学讲师职位,匪夷所思地跑去青岛外贸一家学校当起英文老师。她在这家外贸学校教了五年英文后,于一九八六年又回到她的母校青岛医学院教书。这个昔日青岛医学院的高材生,回到她的母校不是从事她学了一辈子的医学,而是在青医的外语教研组教英文。她在青医教了六年英文,后被提升为副教授。

当布鲁斯·川普医学博士继续往下读这位求职者来到美国之后的履历时,他越发惊讶这个简历无法用正常逻辑推进与接连。这位中国医生MD, 大学英语副教授,一九九二年从中国来到美国,先是在凱斯西储大学 Case Western Reserve University 的药理系的实验室工作了一年,然后莫名其妙地在一个社区大学读起护士专科了。她于一九九六年完成了大学学业,获取了护士证书RN。在大学期间,她兼职辅导老师,在校园辅导学生解剖学、生物学、微生物学和化学。

一个MD医生改行去教英文,一个大学英文教授去社区大学学习护士专业,这是一个多么荒唐的逆向职业生涯呀!不知是什么阻止了布鲁斯·川普博士把这份简历扔进办公室的垃圾篓里,也许,是内心强烈的好奇让他改变了心意,他想约见一下这位求职者。

三姐一九九二年来美国后 在一个社区大学读起护士专科,在大学期间,她兼职辅导老师,在校园辅导学生解剖学、生物学、微生物学和化学。

(五)面谈

一九九六年七月的一天上午,按照预定面谈的时间,那份简历的主人——我的三姐,走进了布鲁斯·川普医学博士的办公室。她心里忐忑不安,甚至有些后悔,为什么自己盲目听从了老公尹兴华博士的建议,糊里糊涂地跑到这个与自己八杆子打不着的神经科学研究所来求职。两个月前,三姐刚从一个社区大学毕业並获得了护士证书RN。她原打算去附近的几个医院求职,去做一个半职护士,挣点钱来贴补家里的每月开支。

正当三姐脑子里在胡思乱想时,布鲁斯·川普博士走进办公室来。三姐用目光打量了一下这个即将与自己面谈的人。他看上去比自己年轻十多岁,从他那锐利的眼神,可以猜测出他是个阅人无数经验老道的面谈专家。

握手寒暄之后,布鲁斯·川普博士开门见山地问道:“我们试验室有一个空缺职位,我最近收到许多博士后的简历。谈一下吧,你都会些哪方面的实验室技术?”

“我除了会在血中提取一种蛋白酶之外,其它的什么也不会。” 三姐坦白地回答。

“我仔细看了你的简历,什么都不会并不重要,干我们这一行,只要你的脑子聪明就行。你若是会了,反而容易墨守成规,无法创新了。”

“我很想尝试一下,搞科研一直是我的梦想,但过去由于许多外在环境的因素,我一直没有机会进入这个领域。希望你可以给我一个机会。”

这是三姐的心里话。五十年代她在青岛二中读书时,中央音乐学院附中到青岛招生,三姐弹了一手好钢琴,幸运地被录取了。然而她放弃了这个別人看来千载难逢的机遇,只因她立志要成为一个科学家。可当她在二中毕业时,却因为她是一名拒绝放弃信仰的基督徒学生,使自己的名字上了学校的黑名单。于是,这位青岛二中的高材生被剥夺了报考北京大学与清华大学的权利,学校把她发配到山东昌潍专区的一个农业专科学校去养蚕了。这段经历, 她并没有写入简历中。

“我们试验室博士后的工资不高,你不会在意吧?这样吧,我们先签署一份三个月的合同,三个月之后我们再来评估一下你的工作表现。”

三姐感到自己的心脏在怦怦直跳,她简直不敢相信,这位看似会鸡蛋里挑骨头的布鲁斯·川普博士,没有苛刻地对自己简历里那些荒唐的逆向职业生涯提出疑问,反而在这么短的面谈时间,就决定雇用自己了。

走出布鲁斯·川普的办公室,三姐的心里洋溢着浓浓的的喜悦与无尽的感恩。她知道这是上帝为她打开了一扇门,在她走过了五十五年坎坷曲折的人生道路之后,她终于可以实现在青岛二中读书时的梦想,跻身于医学科研的行列中了。

当然,奇迹并不只是单方面发生,另一个受益人当然是布鲁斯·川普医学博士,他做梦也没有想到,二十年前他在办公室凭着自己的第六感做出的这个决定,让他挖掘出一颗长期被淹没在人世间的珍珠。这棵闪亮的珍珠,把他的试验室与自己在神经科学的研究生涯,推到了最辉煌灿烂的高峰。

这个当初对神经科学一窍不通的求职者,在布鲁斯·川普医学博士的实验室一干就是十七年,这是她一生中最精采的阶段。她屡建奇功,在美国著名医学杂志上发表了许多医学论文。她身兼两职,既是实验室主管,又为她手下的许多博士后们研发了许多新科研课题。当她于二零一三年八月以七十二岁的高龄退休时,布鲁斯·川普医学博士写给她一封亲笔信。信中字里行间,洋溢着感激之情:

亲爱的安斯,

感谢你多年的奉献与辛劳。你是我的试验室里的中流砥柱,是我在科研中所取得的成就中给予我最大最积极影响的人。你在科研中用不同的方式、从许多不同的角度潜精研思,令任何一个科学家望尘莫及。

我感谢你,成为我们试验室病理验尸快速发展计划中的主要驱动力。你是多发性硬化症再生髓鞘的世界权威,你是世界上最优秀的神经细胞学家。你是所有试验室科研人员的保护人与守卫者。最重要的,你是一位尊敬的朋友与同事,总是竭尽全力地为我们试验室所产生的科研成果的质量而分忧代劳。

(六)你有一双魔术师般的神奇之手

布鲁斯·川普医学博士在给三姐常安斯的信中提到的神经细胞学,是三姐在美国从事神经医学科研的领域。当今世界医学与生物学家们在攻克疑难病症时的首要任务,是分析理解人体结构和功能的基本单位:细胞,因为细胞是除了病毒之外具有完整生命力的生物的最小单位。二零一六年诺贝尔生理学与医学奖的获得者,就是一位日本分子细胞生物学家大隅良典。

当一九九六年布鲁斯·川普医学博士把三姐常安斯纳入他的神经科学系研究所时,他的试验室与世界上另外几个顶尖神经细胞学科研团队,正在为脑神经细胞髓鞘 myelin 无法在多发性硬化症病灶内再生而一筹莫展。

当时世界上的神经细胞生物学家一致认为,由于多发性硬化症破坏了可以制造髓鞘的少突胶质细胞oligodendrocytes,髓鞘再生,是一个不切实际的科学幻想。三姐常安斯于二零零二年一月七日在新英格兰医学杂志上发表的那篇医学论文提出的新发现,颠覆了神经细胞生物学家们的这个共识。

在这篇论文中,三姐常安斯展示了她用免疫组织化学染色 immunohistochemistry staining 染出的多发性硬化症病灶内的脑细胞片子。这让世人首次在共聚焦显微镜下,看到了多发性硬化症病灶内的少突胶质细胞的频率分佈与结构、神经细胞突轴与少突胶质细胞祖细胞突起之间的三维关系。

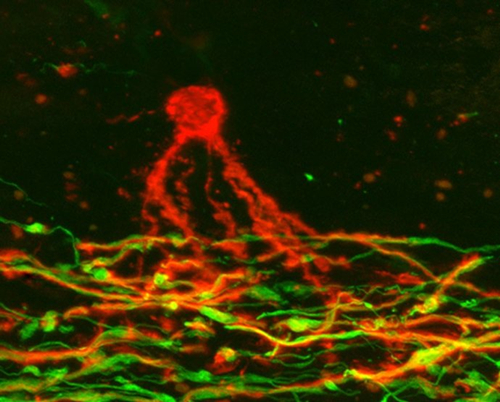

当我在读三姐常安斯这篇论文时,我的目光停留在一张由她染出的脑细胞图片。这张看起来像是一个现代派抽象艺术家的作品,是三姐从一个死去的多发性硬化症患者的脑子里切下一片30微米厚度的薄片。三姐在这切片上涂抹上不同色彩的免疫组织化学染色,成功地显示出这个MS病人脑细胞的病变情况,细胞自身的修补程度,以及各细胞的状态……。

图片的上方,仿佛是在万籁俱寂的黑色太空,突显出一个醒目的红色球状型星球。这个球状型的细胞,就是可以制造出髓鞘的少突胶质细胞的祖细胞 premyelinating oligodendrocytes。它似乎仍然充满了生命力,从它的身上垂延下许多树枝状的红色神经纤维,渗透进了一个绵密复杂的绿色网络。这些绿色网线,便是人脑子里的主要神经纤维:轴突神经 axon。

这是一副令人惊叹不已的画面:红色神经纤维与绿色轴突神经缠绵交织在一起,仿佛是热恋中的情人在拥抱、亲吻。然而一个未知的邪恶因素,阻止了红色神经纤维试图在绿色的轴突神经axon的表层建立起一层髓鞘保护伞的努力。失去了髓鞘保护的绿色轴突神经,支离破碎,漫无边际地在绿色的网络中遊荡。

当布鲁斯·川普医学博士第一次看到出自于三姐常安斯之手的这张杰作时,惊讶地半响说不出话来,这是他多年来梦寐以求的试验成果。他对三姐说:“你有一双魔术师般的神奇之手!”

三姐常安斯在论文中提出一个新发现,在多发性硬化症的病灶里,阻止髓鞘再生的根源,並不是病灶里没有少突胶质细胞的祖细胞。她的研究结果表明,轴突神经对髓鞘再生不产生反应,应该还有其它的未知因素造成。对于每年二百万个多发性硬化症(MS)病患者们来说,这具有极为重要的意义,因为三姐在试验中证实,这些病患者损伤的脑子,从没有放弃自行修补的企图。

这可真是一个令人鼓舞的信息,由于三姐常安斯在试验中鉴定了在损伤的脑细胞自行修补过程中所遭遇的阻碍,医学家与生物学家们从此有了基础理论根据去设立新的目标、研发新的治疗方法来最大限度地修补多发性硬化症患者受伤损的脑细胞。

三姐常安斯的这篇文章发表后,在美国的神经科学研究界中引起了轰动,许多主流媒体与地方媒体纷纷前来采访布鲁斯·川普医学博士与三姐。这篇文章成了神经科学领域中的一个热门经典论文,世界各国多发性硬化症研究专家,在他们发表学术论文时,经常会引用三姐这篇文章里面的论据。

(七)一位大器晚成的神经细胞学家

当我费了九牛二虎之力,终于对三姐的这篇医学论文有些一知半解之后,我感到诚恐诚惶。原来这位每天帮我穿衣裤、扶我起床散步、为我肩膀的痛疼每天做七、八次按摩理疗、在后院帮我喂狗喂鱼喂鸟浇菜的私人看护,竟然是一位多发性硬化症再生髓鞘的世界权威,一位优秀的神经细胞学家!

我在想,如果在不久的将来,当科学家们沿着三姐发现的基础科学理论的脚印继续迈进,最终攻克了多发性硬化症,在患者的病灶里移植进少突胶质细胞,让髓鞘成功地把轴突神经包裹保护起来,使每年二百万个多发性硬化症患者得以医治的那一时刻,三姐常安斯会不会因此与这些科学家们一起获得诺贝尔医学与生理学奖呢?

说起诺贝尔自然科学奖的获得者们,我注意到一个规律,这些自然科学家们一生中最有创造力、取得最高成就的时期,大都是在他们的三十至四十岁精力脑力最旺盛的高峰阶段。他们在这段时期取得的基础科学理论的重要成果,往往需要几十年后在应用科学上产生了效果,才被瑞典皇家科学院认可。所以我们今天看到的诺贝尔自然科学奖金的获得者,许多都是些上了年纪的老科学家。比三姐年龄小四岁的日本分子细胞生物学家大隅良典Yoshinora Ohsumi, 以七十一岁的高龄获得今年的诺贝尔生理学与医学奖。他的成名学术论文,是他四十七岁时,于一九九二年在细胞生物学杂志上发表的。

然而三姐常安斯四十七岁时,还只不过是青岛医学院的一个普通英语老师,那时她的职业与神经科学风牛马不相及。像三姐这样差不多到了退休的年龄,从五十五岁开始从头学起,向自然科学领域进军,成为一位顶尖神经细胞学家与多发性硬化症的权威,在全世界可能是绝无仅有的一个特例了。

想起三姐总是谦称自己是个“实验室的工人”,我对三姐说:“这些年你在医学研究上取得的这些了不起的成果,这哪能是一个试验室工人可以干出来的?”

三姐淡定地回答:“ 你要知道,上帝在我们人体内创造了几十万亿个细胞,我的研究工作, 仅仅是大海中的一滴水, 没有什么值得炫耀的。 这些年来每次我在实验室里有了新的发现, 都会更加惊叹那全能的造物主的伟大。“

我很好奇,到底是什么因素,造就了三姐常安斯这样一位罕见的大器晚成,而又如此谦卑的神经细胞学家呢?在她看护我的最后一天,我非正式地采访起她来。

第十四章 我的三姐常安斯(二)

(八)她睁着双眼来到这个世界

我的三姐常安斯,一九四一年生于青岛。母亲梁今永曾经说,三姐是睁着双眼脱离母体来到这个世界的。当接生的妇产科医生与护士看到这个睁着眼睛呱呱落地的女婴时,都大为惊讶。父亲与母亲为她取了一个英文名字 Angela,中文译为安斯。这个英文名字出自于希腊文angelos,意思是“神的使者”。父母希望,这个生下来便与众不同的女婴,长大成人后,会以一种不同于世俗的眼光去看这个世界。父母的这个心愿,后来还真应验了。

三姐天资聪颖,如果她生长在一个正常的时代,也许不会在年过半百之后才实现她儿时便怀揣的成为自然科学家的梦想。生活在二十世纪动荡无常的中国大陆,三姐的前大半生波折重重,充满了缺憾。她求学的道路坎坷不平,但在逆境中的她,一直坚守着理想与圣洁的心灵。

与中国大陆的同龄孩子们不同,三姐的幼儿启蒙教育不是以她的母语中文开始的。一九四六年,三姐五岁时,母亲把她送到青岛圣心修道院办的一个只讲英语的幼儿园。这个圣心修道院在青岛浙江路的天主教堂附近,是天主教圣方济教会于一九零二年建立的。修道院早期办了一个寄宿学校,只接受在青岛的欧美人士子女。但学校自一九一四年后开始接受中国富家子女。

圣心修道院是一个由德国人设计的建筑物,院内有小教堂、教室、餐厅……楼内设有壁炉,冬天可将暖气送到每间屋子里。当三姐被父母送进这家幼儿园时,正值抗日战争胜利,大部分欧美学生已经返回他们自己的国家,学校里的学生大大减少,只剩下少数驻青岛的美国第七舰队海军军官的孩子。也许是因为学生少,学校没有钱去烧壁炉,三姐在冬天要在寒冷的教室里上课,她的小手被冻得都起了冻疮。我的母亲梁今永每天看到自己五岁的小女儿被冻得通红的两只小手,心痛不已。但她还是狠下心来,让三姐在这个修道院的幼儿园里待了两年。

母亲忍痛让三姐在修道院的幼儿园学习两年,自有她的用心。因为那时西方的儿童启蒙教育比中国传统教育提早两年。通常儿童们在幼儿园就已经开始学习英文字母与简单的单词和学唱英文歌了。母亲希望三姐可以从小就开始接受双语教育。

三姐七岁时,母亲在青岛江苏路基督教堂附近找到一家美国人开办的小学。她带领着三个女儿,我的大姐以斯、二姐路斯、三姐安斯,走进这家美国小学校长的办公室,向校长讨教:“我有一个问题想请教您。一个幼小的儿童,如果同时学几种语言,会不会把她的脑子搞乱了?”

从事教育多年的老校长对母亲说:“你放心,不会的。儿童的脑子如同是一塊海绵,它吸收知识的濳力无穷无尽,大大超出了我们成年人可以想像的程度。”

“你可以接受我的三个女儿在你的学校读书吗?”

“十分抱歉,我们学校因为校舍有限,只接受美国人的孩子。”

“你就破例收下她们吧。你看我这小女儿安斯,多么聪明的女孩,你一定不会失望的。”

拗不过母亲的央求,老校长最后破例收留下这三个中国女孩。于是七岁的三姐,和我的大姐二姐一起,于一九四八年,在这个完全用英语教学的美国私立学校开始了小学启蒙教育。

一年后三姐在这个美国小学读完一年级的课程时,她已经可以说、写简单的英语了。当学校于一九四九年五月结束这一年的学期时,共产党军队逼近了青岛市郊区。老校长与其他教师随美国第七舰队战舰返回美国,美国学校从此永久关闭,三姐的英语学习也因此戛然而止。

(九)插班生

在青岛新旧政权交替的一九四九年夏天,母亲梁今永在嘉峪关路六号的家里,为孩子们的教育犯愁。美国学校关门了,孩子们应该去哪个学校读书呢?

一天有个邻居朋友来找母亲聊天,她是个白俄老太太,因为逃离俄国十月革命而流亡青岛。这个白俄老太太出身于俄国沙皇时期的贵族家庭,受过良好的高等教育,她自告奋勇,说她可以用俄语在家里给孩子们上课。母亲与父亲商讨之后,认为这是个好主意。当时的新政权与苏联是亲密盟友,让孩子们现在学习俄语,她们长大后也许能用得上。

就这样,八岁的三姐在美国小学用英文读完了一年级后,重开炉灶,呆在家里用俄语读起二年级的课程来。母亲为了配合这位白俄家教,去书店买了一大堆俄文书籍,包括一整套昂贵的俄文儿童百科全书。

据我大姐常以斯回忆,在这一年的在家教育期间,那位白俄家教让三个孩子读了大量的俄文儿童百科全书。但我想像不出来,一个刚刚开始学习俄语字母的八岁小孩,怎么可能去读俄文的儿童百科全书?

在那位白俄家教的精心教导下,三个女孩的俄文学习进行得很顺利,到了第二年,母亲便把三个女儿送到在青岛八大关小区内离家不远的一所苏联学校了。一九五零年,九岁的三姐成为这所苏联小学三年级的插班生。

这所苏联学校里的学生,大部分都是因俄国十月革命逃到青岛的白俄贵族家庭子女。学校里的教职员工也都是白俄知识分子。如果用共产党的“阶级斗争”观点来分析,这都是“反革命子女”。但当时由于中国的新政府拜俄国人为“苏联老大哥”,这个由流亡白俄在青岛办的苏联学校,啼笑皆非摇身变成为一个红色贵族学校了。学校的白俄老师们在一进门口的大厅墙壁上挂了一幅巨大的斯大林画像做为保护伞,以此表示学校的革命立场。

苏联小学规模虽小,却办得很正规且有声有色。学校里的学生们穿一套设计得很雅致的校服--女孩子是咖啡色的长袖百褶连衣裙,配以白色的领子。外罩别致的黑色背带围裙,围裙的正面也带有叠褶。

三姐每天兴高采烈地与两个姐姐穿着漂亮的校服去上学,她们走在八大关小区的的马路上,构成一道靓丽风景,羡煞了不少路人。这是三姐一生中第一次,也是最后一次穿校服。

虽然三姐是三年级插班生,在这之前只在家里学了一年俄语,但这丝毫没有影响到她在班上的学习成绩。大姐常以斯告诉我,三姐在班上的各科成绩名列前茅,班上的俄国同学无人可与她匹敌。她的俄国女班主任十分惊讶这个中国小女孩子展现出的惊人智力,竟可以在如此短时间内快速地掌握一种新的外语。

在这所苏联小学里,三姐除了学习文化课之外,还在体育课上学习打棒球,在音乐课上学习弹一种叫曼得林(mandolin)的乐器。每逢过节时,苏联小学的老师们会为学生们准备一些俄罗斯传统美食。其中三姐最喜欢吃的,是一个巴掌大的炸面球,里夹着粉丝、肉与蔬菜馅。炸面球松松软软,既好看又好吃, 这是她童年记忆最深刻的美味。

正当三姐在苏联小学可以得心应手地驾驭俄语,兴趣盎然地学习各门课程时,北京中央政府开始施实了一个新的教育政策:关闭取缔所有私立学校。从一九五一年开始,在中国大陆的许多著名私立大学开始被裁撤、合并重组为公立大学。在青岛八大关小区的“苏联贵族小学”,首当其冲被迫关闭,从此消失在青岛人的记忆中。刚读完三年级的三姐,不得已转学到明德小学又当了一次插班生。这是一所由德国神父白明德于一九零零年创办的百年私立学校。三姐转到这个学校一年之后,这所私立小学与原私立圣功女子学校合并,组合成为公立的德县路小学了。

德县路小学位置于青岛市中心,在天主教堂附近。从八大关嘉峪关路六号的家到城中心的学校,有一段很长的距离。五十年代初期的青岛没有公共汽车交通,三姐每天从家里去新学校上学,可不是一件容易的事情。那时青岛人的主要交通工具是马车与人力车。十岁的三姐,大清早要背着书包,从嘉峪关六号的家步行至中山公园门口外的马车站,在那儿坐马车上学。那个年代的马车厢里有两排木椅,可以容纳四个乘客面对面而坐。马车沿着莱阳路、太平路进入城中心,到了栈桥后便向右驰入中山路。马车的路线是固定的,终点站在大窑沟。三姐在中山路靠近天主教堂的一个路口下车后,还需要步行一段路才可以到达德县路小学。

一九五一年的春天,当三姐第一次走进德县路小学四年级的一间教室里上课时,坐在这间教室的同学都以一种异样的眼光看着她。这些青岛孩子们都很好奇,为什么这个与他们同龄的插班生,却看不懂四年级的中文课本?有的同学甚至认为三姐是插错了班,她应该转去低年级班上先把中文补习好。但不久后,同学们便对这个国语文盲插班生刮目相看了:她在很短的时间内,轻松地自修完一年级至三年级的语文课本,並在班上的期末考试中成绩名列前茅。

我好奇地问三姐:“你还记得当初你插班到德县路小学,是如何在那么短的时间内学好中文的吗?”

“记不得了。但我只记得当时一位语文老师对我说,你的作文读起来怎么像是一个外国人在写中文?”

这的确是三姐心中的一个缺憾。从五岁至九岁,在她的启蒙教育头五年里,母亲想让她接受双语教育的初衷都落了空,因为当时的环境只允许三姐前后分别接受英语与俄语的单语教育,她直到十岁才开始学习中文。当她用中文写作时,她的脑子並不是以中文做为母语去逻辑思维的。在五十年代初的青岛小学生中,这是一个非常罕见的例子。一个十岁的孩子,几乎每年都当插班生,並且每次插班都要从头开始学习一种完全不同的新语言,这需要有一个多么灵活聪明的小脑袋瓜去适应新情况呵!

我猜想,也许这是上帝故意把三姐从小就置于这么一个特别的环境,借此刺激她大脑中的轴突神经以及其外层的髓鞘神经,加速它们神经讯号的传导,使得三姐的大脑神经最终发育成为一个与众不同的超级大脑吧?

(十)青岛二中的学霸

一九五四年,十三岁的三姐以优异成绩考入了青岛二中。她在这所青岛最好的中学里渡过了她的少女青春年华。三姐在二中的一位同学林雅敏女士回忆说:“认识常安斯还是在青岛二中的初中时期。印象中的她扎着两条过腰的大辫子,两个很深的酒窝,有一双忽闪的大眼睛,是个十足的美女。安斯很聪明,也非常勤奋。她是当年的学霸,她每次考试成绩高的都惊人,可她从没有一丝一毫骄傲的样子,永远平平淡淡,同学们都很喜欢她。“

在五十年代的青岛二中成为一个学霸,不是一件容易的事情。因为在那个政治运动连续不断的年代,特别是三姐读高中的那三年,正值毛泽东发起了灾难性的大跃进运动(1958一1960),三姐为此失去了许多宝贵的学习时间。

从小立志成为一个科学家的三姐,在这段时间干了一件也许是她一生中最不科学的事情。

这事发生在五八年冬天,青岛人在毛泽东“以钢为纲”的号召下土法上马大炼钢铁,纷纷把家里所有的铁器、锅子、铁门把手都捐献出来,二中校园里的操场上也堆满了土炼钢炉。当民间的铁器几乎荡然无存时,也不知是哪个学校或者教育局的官员把目光盯在青岛市东南部浮山脚下的一个依山面水的大麦岛村。在这个小渔村的近海有一个小孤岛,海水涨潮时,这个小岛与陆地相隔,但当海水潮落时,小岛与陆地之间祼露出一片黝黑的沙地。没有受过多少科学教育的官员看到这片沙地时,欣喜若狂,误以为发现了取之不尽的炼钢原料宝藏,便在二中发起了去到大麦岛淘铁沙的总动员。于是三姐与她的那些群情激昂的同学们课也不上了,他们来到荒僻的大麦岛海滩,冒着严寒,挽起裤腿,赤脚在冰冷的海水中把沙子用手一把把地捞到筛子里,再像淘大米一样均匀摇晃着筛子筛铁沙。可是,他们筛出来的铁沙质次量低,根本练不出钢来。由于长久在冬天的海水中弯着腰半蹲着筛铁沙,三姐与同学们的衣服被海浪打湿,每个人都冻得直打哆嗦。

在那个以领袖的个人意志来规划一个国家人民的思想与政治行动时代,许多违背科学与自然现象的事情频频发生。虽然三姐是二中的数理化学霸,但她脑子里的科学知识,在这荒诞的大麦岛海滩淘铁沙期间,一点也派不上用场。

三姐读高中时还干了许多不务学业的事。一九五八年全国的学校兴起了勤工俭学大办校工厂的风潮。二中这个青岛的重点中学不甘示弱,一举创办了海带厂、印刷厂、电镀厂、坩埚厂四个校工厂。三姐与她的同学经常利用上课时间去到这四个工厂干活:他们在电镀厂挂电镀条、在印刷厂检字排版、在海带厂把海带苗夹在海带绳上,然后乘坐在小木船上把海带绳放入海中……

除了创建四个校工厂之外,三姐与同学们还在农忙时节去青岛郊外农村干农活。一张模糊不清的老照片,留下了她与同学们在二中读书时挥洒汗水在田间的身影。这张老照片的上方印有一行字样:抢种抢收於胶南縣 1958 10. 2。

一九五八年十月二日,正是青岛的初秋,天气还不太冷。那天一大清早青岛人还在沉睡中,三姐与她同学们已赶到青岛小港码头坐上了去胶南县的小船。他们在胶南安子码头下船后,又步行了几十里乡间小道,才到达目的地村庄。照片上男生们手持的镐头,是用来在田地里刨地瓜的。照片上女生手持的镰刀,是用来割地瓜蔓叶。两个拿着竹筐子的女生,是负责把男生刨出来的地瓜捡到竹筐里,然后集中到地头上。

照片上的前排左起第三人是三姐。她穿着上个世纪五十年代男女清一色的蓝布衣裤,她那双美丽的长辫子已经剪掉,大概是为了方便干农活吧。她盘腿坐在田地上,双手握着一把镰刀,实足一个农村女子的模样。用镰刀割地瓜蔓这农活,我在一九六八年插队潍县时干过,它的劳动强度其实不轻于用镐头刨地瓜,因为割地瓜蔓需要弯着腰,割一会儿就会累的腰酸腿痛,对于从城里来的女中学生,这可是一个艰难的磨练。

三姐认真卖力地投入这些名目繁多的体力劳动,但她的体质其实本来就不怎么好,许多重活超越了她的体力负荷。她在那段时期伤到了腰,这腰痛病后来一直伴随她至今。

(待续)

转自《海外文轩》