4.强大的政治教育

第一学期秋天的时候,程太堃先生担任了我们的班主任,并讲授政治课。早先贺仁麟先生在这个位置的时候,讲了一些社会发展史的基本知识,而程先生开始讲新民主主义革命史,这对她来说有亲身经历,当是驾轻就熟。她是和陈光祖一同派到上中来的,担任党支部宣传委员。她那时年龄在三十岁左右,脸上饱经风霜,一双单眼皮略带八字形,却炯炯有神。留着解放区女同志式样的短发,戴一顶八角帽。有一次我到教员办公室和她在沙发上坐着谈话时,发现她的腿肚子之粗如同三轮车夫,这显然是行军打仗中练就的。课堂上她不仅讲新民主主义革命史,还密切结合当时的时事政治。那时朝鲜战争已经打了几个月了,美国在联合国旗帜下参与,仁川登陆一战使形势急剧逆转。她操着一口苏北话,从世界大局分析起:“美帝国主义别蓝(必然)失败,社会主义阵营别蓝取得最后胜利,同志们,这是一定的!”这句话几乎成了她那时的口头禅。后来中国外交部副部长伍修权前往纽约联合国大会发出了“中国人民的声音”。程先生特别为伍修权的“洋洋奥(二)万言驳得帝国主义者张口结舌”而自豪。

程先生作为班主任,对我们班团支部的工作和学生思想情况关心得无微不至。校团委会也号召团支部工作要取得班主任的合作,何况程先生是全校少有的党员之一。我们有重要的事情都要去征求她的意见,有重要的会议也请她来参加。她对各种问题当然比我们看得深一层,许多我们想不到的都由她指点出来。比如怎样分析同学中的进步、中间、落后;哪些对象要好好培养;哪些人和问题需要教育帮助;哪些倾向要警惕、反对、批评、斗争。

女生中的情况她关心得更直接一些,因为对于女生方面我们都不大懂。例如有一次支部开展一个什么活动,她们告诉我某某人今天“例假”,不能来了。我搞不清楚她为什么还享受什么特殊的“例假”,怎么别人没有“例假”,就她一个人有呢?因为我那时候才十五岁。

在程先生看来,我们班上“资产阶级小姐”不少,特别是几个教会女中来的,娇气十足。有对集体生活发牢骚的,有熄灯以后抱着饼干筒在被窝里嚼的,有撒娇发脾气吵架的,也有自己进步了看着别人不顺眼表现出骄傲自大的。她往往直接在她们里面谈话,做工作。后来我们班上女同学表现出明显的“进步”,“娇气”也少了。

当然还有另一方面,穿着上也不再五花八门了,后来几乎统一地穿起了“列宁装”。包括刚进校时还穿着苗条旗袍的倪进方,也改穿列宁装了。列宁装就是一种翻领的短大衣,配上一根束腰带,有单的也有棉的,面料都是蓝布,体现了朴素作风。也没有谁规定必须穿这种服装,都是自己向往着去跟潮流的,那时穿上新装的感觉用今天的话来说叫做很“酷”。而且上海人总有办法消化各种不同来源的衣着文化。只要在红帮裁缝(原先做西装的裁缝)手里裁剪得体,穿的人又会穿,照样可以穿得楚楚动人。

在我们毕业离开上中以后,听说程先生调到清心女中当校长去了,我想那工作对她是非常适合的。

开始的时候男生里面有几个比较突出的“落后分子”,有三个人坐在最后一排,年龄都比我们大一两岁,一个是育才中学来的秦家骥,穿着大方格子花衬衫、“小裤脚管”(牛仔裤),戴深色阔边眼镜,脸上有点疙疙瘩瘩。另外两个是谭劲和王慈忠,打扮也大体类似,倒也眉清目秀,他们不久就离开上中了,所以不记得是哪个学校来的。刚刚来的头几天,有一次我正在教室前面站着对大家讲什么的时候,秦家骥头一个跳起来,记不得是大声“抗议”什么,另外两个就在一旁帮腔起哄。于是秦家骥越来越起劲,那架势快要冲上来了。我这个人越是碰硬的时候越“勿临盆”(当年上海俚语,不甘示弱的意思),小时候少有的几次打架都是这样的。我心想:“你们以为这是在哪里?这是上海中学,容得你们几个“撬客”(上海话,即学生中捣蛋起哄的)、‘小阿飞’撒野的?”一个人觉得自己“身负重任”的时候是会生出一种“底气”和“威势”的,那次我就是拿出“大将气概”,自己也不知道哪里学来的,在平静的语调中透出威严,反驳中带着轻蔑的讥讽,几句话就把他们打闷了。上中同学都可能以为我天生是个有“煞气”的厉害角色,岂知我在清心中学的时候还是个很内向的“乖孩子”。后来程先生来了以后,和我们分析了这几个人的情况,说不要让他们抱成一团,要煞煞气焰,也要分化争取。后来一方面也是因为整个上中和班上“政治空气浓”,另一方面我们主动接近秦家骥,他喜欢体育(特别是踢足球),我们推举他负责小组里的体育活动,逐渐地他也“明显转变”了。

5.牢固建立“集体主义”思想

那时候衡量一个人进步还是落后不光是看他的政治认识以及有没有资产阶级、小资产阶级生活作风,还要看他能不能在各方面把自己融入集体。我记得就是从进入上海中学的第一年开始,“集体主义”四个字几乎天天要讲。来源当然是层层下达的讲话、报告,像我这样的团干部积极从中间传递,最终贯彻到团组织和班级群众生活中。也许是从解放第二年上面才开始把这个强调起来,也许还因为上海中学是远离市区的全住读学校,过的是纯粹的集体生活。全校是个大集体;团组织里面班上十几个人组成的支部是个集体;几个人的团小组是个小集体;团外群众也都处在班级的大集体和小组的小集体中。本来在这样的学校里大家上课、开会、吃饭、睡觉、体育锻炼、看电影、看戏演戏、游戏跳舞、出去参观……几乎无时无刻不在集体中,只有星期六大部分同学可以回市区和父母亲人过一天家庭生活。虽然说已经势必如此,但还要看个人态度。提倡集体主义的同时就是反对“个人主义”,反对“个人自由主义”。要热爱集体,热爱集体荣誉。积极参加集体的工作和集体的活动,除非有很特殊的情况,强调个人私事而离群独处被人看着都不合适。因此在我们班上除了前面说的几个“调皮捣蛋”的人以外,还有一个引人注目的“落后分子”,他读书特别用功,但是完全不问政治,消极对待一切活动,也不与任何同学交往。他叫陈锦尧,瘦尖脸,戴着深度眼镜,剃光头,反之则任其长了也不剪。身上裹着一件破旧呢大衣,鼻子里的鼻涕呼噜呼噜,嗦进嗦出的。看着似有些窝囊相,但是很固执,谁也说不动他。这个人我们真是拿他没有办法,后来他也离开了。

程先生也严肃批评过我,我那时虽然很有热情,许多集体活动我都处在带头地位,势必积极参加,但是不大爱受纪律约束。有时讲话也爱自由发挥,于是难免偏离上面的精神。她让我明白了,组织纪律性对一个革命者是非常重要的,决不能视若等闲。

6.建立团总支部和两位高干子弟

大概是开学后一个多月,青年团组织改组,因为全校团员已经很多,一个总支部管许多分支已经管不过来了。于是成立了上中团委,团委书记是许俊生,组织部长是李铁城,宣传部长好像就是后来受了批评处分的许佛僧。许多南下高干子弟被充实到团组织领导机构,当时好像是每个年级一两个总支部,每个班一个分支部。我们班的干部子弟党员马鸿担任我们这个总支的书记。他是苏北人,大个子,下巴颏很宽,穿着朴素,有点土气。他的性格也很朴实、和蔼,好像没有一点脾气。那么大的个子,走起路来却有点婆婆相。我们相处时间很短,对这个朴实的好人,我一直留着很好的印象。

抗美援朝中,他参加了空军干部学校走了,不久听说他在体检时查出点小毛病(好像说是内痔),不能当飞行员。以后四十几年没有听到他的消息,直到前几年大家都退休以后,经过几位热心于校友活动的同学千方百计调查同学下落,终于把他也找到了,他那时候已经是南京空军的一名将军。

2002年春天,南京大学百年校庆,邀请我去一个学术会议上做报告,南京航空航天大学的朱耀庭(他和我从清心中学到上海中学都是同班同学)把他请到我下榻的珍珠饭店来玩。他走进门的时候虽是便装,但一眼看去,俨然一位将军。腰板挺直,高大身材又添了富态。年轻时的“土气”全消,代之以长期处于他的地位必然颐养起来的“大气”。后面紧跟着一个小伙子,是他的司机,手里拎着一个漂亮纸袋,里面是拿来送给我的一盒高级茶叶。他早已退休,但是看来时间还是很宝贵的。他要充分利用久别重逢的会面时间,所以屁股还没有挨上沙发就打开话匣直奔主题。简要回忆了几点我们在一起时的往事之后,就把他自己离开上中后的经历作了一个重点突出的叙述:他从航校毕业后,前期“进步很快”,军职军衔节节上升。可惜到反右运动的时候,他的前妻成了右派分子。经过相当长时间的思想斗争,为了自己的前程,还是决定和正怀着孕的妻子忍痛“离开”了。这种情况当时在军中是顺理成章无可指摘的,所以他的前妻也毫无怨言。因为这件事“处理得好”,所以对他的“继续进步”倒没有造成太大的影响。文革后逐渐升到南京空军副政委,少将军衔。按当时年龄,他还有机会“再上一层”,但有着这样那样的内部障碍和风险,经过反复权衡,他还是选择了在晋升中将军衔之后退休。

作为军中高干,退休之后他的待遇还是很优厚,除南京现有的花园别墅外,因为他父亲解放战争南下后是在上海工作的,所以正在替他在上海最佳地段建造一套现代高级别墅。此外他还保有专车司机、警卫和“保姆”。我也简单介绍了我的情况,他难免叹息。大约一个多小时,他就起身告辞了,见我那时很瘦,一再嘱咐“身体最要紧”。这次相逢,他在老同学面前不论是对私事、国事和曾经身处的军内人事都谈得很直爽。他送我的一大盒茶叶我很不内行,但从装潢上看定是上品,我想是人家送给将军用的,拿回家舍不得动它。正巧一个多月后也是上中同班挚友朱海琪偕她先生来访,武汉这里地无长物,我想不出适当的东西可馈赠,就将这盒将军的高级茶叶借花献佛了。

另一位干部子弟于波,任团总支宣传委员,他是个山东大个,口音后来回忆起来当是烟台一带的人。可能因为瘦一些,看着比马鸿还要高。浓眉大眼,一表人材,只是头发已经“少年白”了。他后来也入了党,“参干”时和我们一样没有走成,留下来了。作为班上唯一的党员,他经常协助团支部的工作。他父亲于洲是上海(或华东)铁路局长,铁路局当时出了个名气很大的劳动模范大概叫于春银,后来我们有一次搞团日活动,就是到洪口公园同时请了于洲和于春银给我们做报告。

毕业时,于波进北京俄语专科学校学习了一年俄语,随即派往列宁格勒留学,学的航空工业。出国前,我们在北京读大学的同学到他父亲在东郊的洋房里去看过他一次,他父亲那时在北京工作,并且是和一位年轻的“城里新妈妈”生活在一起。据说在高干里有不少这种情况。后来我是1983年到北京出差时再次见到于波的,他在北京航空学院,我感到那次同学聚会时他显得沉默低调。此后他和同学的来往也很少,似乎听说他留苏回来后不是那么风光和顺利,大概或多或少与那时中苏关系的变化有关。

有一位在全校很活跃的高干子弟叫陈忠,他不在我们班上,这次建立上中团委会的时候他好像当了团委会副书记。苏北人。矮瘦个子,他有一只眼睛有毛病(我现在记不清是不是瞎了)。除了从此以后在团内活动中经常见到他的身影和声音以外,我的印象他和党组织委员副校长陈光祖似乎是老熟人,也许他的父辈和陈光祖是战友同事。我还记得他和我们同年毕业后进了人民大学,后来不大听到他的消息。1997年秋我去北戴河参加一个学术会议,中途在天津停留联系到住在市区的上中女同学杨映文,我们四十几年没有见过面,她来旅社带我在天津闹市边逛边畅叙别后,玩了几个钟头。最后她拿出一张上海中学校友会的请帖给我,原来过几天将在清华大学举行上中135周年校庆纪念盛会,请帖发给北京和北京附近的校友,在天津的她收到了。但她说不巧因为她女儿的什么事离不开,问我要不要趁此机会去参加。我一算正好纪念会的日期是我北戴河的会议结束回返中途到达北京的第二天。于是拿着她这张请帖我准时去参加了。上中的校友实在多,虽然仅是现居北京附近的人,清华新建的大礼堂被挤满了。其中有比我们更老的耄耋之年的男女学长,也有二十几岁毕业不久的儿孙辈。但是这样大规模的纪念会很叫人失望,绝大部分时间被套话连篇的大会侵占了。与我当年同时在校的除了我们班上,还有一些在校认识的其它班级的分别将近半个世纪的学友,但是却没有什么时间互相交谈。

中午食堂就餐,尽量纠集同班的或认识的人,也不过是同桌邻桌闹哄哄的敬一通酒。倒是在大会上有幸看到了我们同届的陈忠,他和参会的一些部长级贵宾一起出现在主席台上,成为这次众校友目光聚集的焦点人物,还发表了“重要讲话”。当年从老区来到上海的这位革命“小老土”,如今在主席台上一套特别光鲜的浅色西装,比台下的老少校友们都显得潇洒、精神。同学们谁也没有谈到为什么与会的几千校友中唯他有登上主席台的荣耀,不过我想这和马鸿的快速“进步”一样,在几十年的一连串因果链中,“革命自有后来人”是一个不可无视的推动力。

7.国际共运大好形势振奋人心

据我的记忆,抗美援朝开始之前,在芬兰赫尔辛基开了一次世界(或国际)和平大会,当时“和平”的口号喊得极其响亮。我印象深刻的是,在此前后的一次重要大会上,斯大林当着全世界各国共产党的代表(也是首脑们)做了一个极其简短的讲话。大意是,第二次世界大战以后,矛盾重重的资本主义世界已经无力再打起“和平”和“民主”的旗帜了。无产阶级现在要把这两面旗帜拾起来高高举起,结尾一句话:“这就是目前形势”。给我的一个强烈感觉是,斯大林此时已经伟大得出神入化,无需像以前那样再做长篇大论,寥寥数言,字字玑珠。两句话就交待了世界大势,提出了世界共产主义运动当前一个长时期的中心任务。他这次讲话之后,共产党情报局的机关刊物就取名为“争取持久和平,争取人民民主”。赫尔辛基大会期间,我得知了许多世界名人,包括科学家约里奥?居里、诗人聂鲁达、黑人歌唱家罗伯逊、文学家爱伦堡、罗曼?罗兰、哲学家罗素、妇女活动家古久里夫人、意大利社会党领袖南尼等等,最后还有专为大会画那只振翅飞扬的和平鸽的毕加索。直接反映到我们生活中的是一些动听的歌曲迅速传唱起来。有一首好像是肖斯塔科维奇作曲的,翻译成中文的歌词是:

是那和平的风吹动我们的旗,高呼自由的人们团结紧。

我们手挽着手,稳着步向前进。向那快活的有意义的人生。

我们是生命的保卫者,要永远消灭战争。

我们要团结全世界,爱护和平一条心。

也差不多在这前后,还开了一次世界青年大会,当然也是以“左派”为主导的,主题当然也是“保卫和平”。有两首进行曲好像也是出自肖斯塔科维奇之手,分别是世界民主青年联盟和“国际学联”的会歌,庄严、激扬,充满对光明的向往和必胜的信心。但是一般情况下听到的都是乐器奏曲,没有见过歌词。此外还有两首也同样脍炙人口,一首是:

阳光把蔚蓝色的天空,照耀得灿烂辉煌。

白鸽成群地自由飞翔,飞翔在我们的头上。

围绕圆圈大家来跳舞,歌声响彻云霄(我记得这六个字还有一种版本是:“不分越南法兰西”)。

年轻的手紧拉在一起,团结得更坚强。

知己朋友亲密友谊,大家同声歌唱。

歌声好像白鸽飞翔,飞向幸福的远方。

另一首是:

蓝色的天空像大海一样,宽阔的大路上尘土飞扬。

穿森林过海洋来自各方,千万个青年人欢聚一堂。

拉起手唱起歌跳起舞来,让我们唱一支和平之歌。

(第一段)…………

这两首都是四三拍的华尔兹旋律。那时在团组织和学生会发动下,我们经常开展欢乐的集体舞活动。经常跳的有民族风味的集体舞,也有像匈牙利三人舞这样的苏联、东欧集体舞。学了上面这两首歌曲以后,我们也开始学起交谊舞(解放前叫“交际舞”)来。大家以兴奋的心情体会着“长大了”的感觉。后来我特别喜欢华尔兹,大概因为我的青春是伴随着华尔兹开始的。

那时国内作曲家也推出了几首脍炙人口的新歌,《歌唱祖国》就是那时候唱起来的。同时流行的还有:

胜利的旗帜哗啦啦地飘,千万人的歌声地动山摇。

毛泽东、斯大林。斯大林、毛泽东。像太阳在天空照。

红旗在前面飘,全世界走向路一条。

争取人民民主,争取持久和平,全世界人民心一条。

二次大战结束,人们从资本主义经济危机和社会矛盾尖锐化引发的大灾大难中喘息过来。苏联卫国战争传奇式的辉煌胜利,大片东欧土地插上红旗,许多国家的共产党在人民苦难经历和反法西斯斗争中空前壮大起来。特别是继之以中国革命的胜利,世界共产主义运动的声势达到了鼎盛的巅峰。而上述世界各国各界赫赫有名的大师级人物也积极响应左翼色彩明显的“和平运动”,标志着知识分子的左倾潮流在那时也达到一个巅峰。

还有一部接一部很具有艺术感染力的描写苏联革命斗争和革命后苏维埃国家辉煌成就,以及共产主义高尚道德品质和纯真人际关系的影片在大礼堂放映 。说实在话,这些电影比老解放区来的革命文艺更贴近都市知识青年。苏联文艺的核心思想虽然是“革命的”、“无产阶级的”,但是在表现风格上、情感色彩上、情节和人物的多面性和立体感上与都市知识青年已经习见的“资本主义国家”文艺保持了一定的继承性和连续性。对我们这一代知识分子在那时向红色革命的平缓过渡与亲和共鸣起到不小的作用。如果我们接触到的仅仅是在《延安文艺座谈会上的讲话》指导下的本国革命文艺产品,那么解放初的那一阵新鲜感过去之后也许我们早就倒胃口了。

那时还有一个苏联青年代表团,由列宁共产主义青年团中央书记米哈伊洛夫率领来中国。到上海的时候在人民广场搭台做了报告和演出,不记得当时是哪个范围的人去的,作为青年团干部我是去了。在会上和大家见面讲话的,有赫赫有名的苏联空军战斗英雄阔日杜布。阔日杜布体格宽阔(正好应了中文译名中有一个“阔”字),胸前挂满了闪光的勋章。

代表团里还有两位当时在中国名声最旺的苏联作家,长篇小说《青年近卫军》的作者、头发灰白的法捷耶夫和长篇小说《日日夜夜》的作者、风流倜傥的西蒙诺夫也讲了话。在大会上,代表团里的苏联艺术家们演出歌舞,有我第一次看到的正宗的苏联红军舞,有梳着许多辫子的、玉臂挥动宛如飘带的中亚姑娘跳的独舞,还有芭蕾舞《天鹅湖》里的一段独舞。要是我的确记得不错的话,那天演出这支独舞的就是不朽的苏联芭蕾舞大师乌兰诺娃“她本人”。那时苏联是不惜把他们最值得骄傲的东西拿到中国来展示的。 当时法捷耶夫和乌兰诺娃都不算是青年了,但他们都是当时年轻人热烈崇拜的对象。

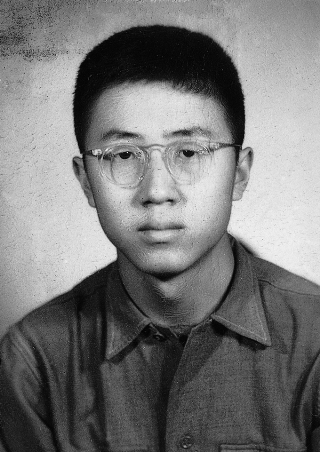

其间,当时的中国新民主主义青年团中央书记冯文彬还陪同米哈伊洛夫专门来访问了我们上海中学,在大礼堂开了欢迎大会。不知道为什么我后来对这件大事情没有留下一点印象。还是最近陈宗时(我前面讲到他,后面还要讲到他)来我家畅谈旧事,他提起这件事的时候我都回忆不起来。但他有照片为证,而且从我这里回去以后第二天就给我寄来了。于是我这本书里增加了两张珍贵的照片(我正为了那年代照片稀缺而遗憾)。

8.文娱形式的宣传活动

那时,学校里经常配合当时的政治形势排演各种文娱节目。我先后在两个话剧里面扮演主角。一出是反映爱国民族资本家走向进步并揭穿特务造谣破坏的独幕话剧,我扮演其中的民族资本家,初中三年级的女生杨景屏演资本家太太,一个初中一年级男生演我们的儿子,剧中的特务则由我们的导演(一位高年级同学)来扮演。

第二次演话剧是在抗美援朝高潮中,我们班自己排演的一个“活报剧”,讲的是侵朝美军和它的“帮凶”在朝鲜战场大“触霉头”被打得落花流水的一幕。出场的全部是“反面人物”,我演美军的一个联队长,是剧中的最高指挥官。宋文榜演联队参谋长(名字和当时的美国参谋长联席会议主席一样,叫布莱德雷),高鹏远演一个英国“帮凶军”的军官。他们两个都是我们班上的白面小生。还有几个演“美国少爷兵”的,其中我只记得有秦家骥,因为他拿着枪上场时探头探脑的样子很滑稽,很像大家想象中的美国坏蛋。剧里面人物都是男的,女同学参加剧务,特别是化妆,给我化妆的是潘言瑛。她那时不大关心政治,但是性格活泼,看起来对化妆不是生手了。这两次演话剧后听到的反映认为我有表演才能,但是讲话声音太小,稍为远一点就听不见。这主要是缺乏演舞台剧的一个起码常识,在舞台上说话决不能像生活中那样,必须用大音量。那时舞台上即使多放几个麦克风也不能保证演员在任何位置上说话的声音都能叫台下听清楚。

我们还不止一次地演过那时流行的“塑像剧”,就是几个人甚至十几个人化妆以后做出群体造型,停在那里不动,像一组雕塑。配以音乐和朗诵,这些东西是谁编、导的我想不起来了。

(待续)

来源:《青春·北大》