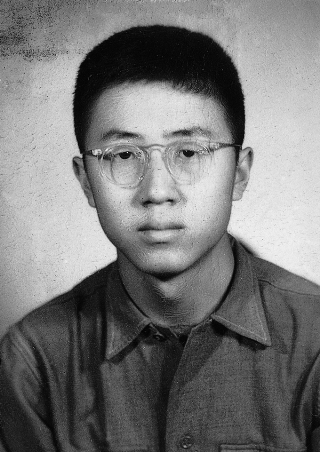

个性鲜明的舅舅

舅舅(及曾的爸爸,只有他是妈妈的同母嫡亲弟弟)有时也到车家壁来住上几天。他是一个很有个性的人,豪放、幽默、兴趣广泛。十几岁的时候去上海读了技术学校,后来又回昆明读工业学校。作为工程师参加了滇缅路(我一直没有搞清说的是滇缅铁路还是滇缅公路)的勘测和建设,过了不少艰苦惊险的日子,他经常带着手枪就是从那时开始的。他曾经对我们吹牛说缅甸、安南一带的蟒蛇之大,卡车有时候晚上沿着蟒的身上开了好些时还不知道,还以为是在公路上走。我那时听着还真信了他的。

他从少年到暮年对各种各样新鲜事物都兴致勃勃的去尝试,在昆明可以说是他总在开时尚之先。我在那里的时候,昆明街上还没有见到什么摩托车,而他已经驾着摩托车横冲直闯了。据表妹熊景明寄给我的一篇追念回忆说,“改革开放”以后昆明又时兴摩托车时他已七十多岁,早已从昆明市自来水厂厂长和市公用事业局局长的岗位上退下来,不愿再坐单位的小车了。于是不顾家人的反对,又买了一辆轻便摩托车,风驰于昆明闹市。昆明的收音机也是他首开先河。也就是我在那里的那个时候,他曾把他自己组装的电子管收音机安放在当时我爸爸妈妈租住的市内平政街寓所客厅里。收音机样子很原始,没有机壳,组件都露在外面,而且分成两部分,一部分放在上面一个地方,一部分放在下面另一处,用电线连接。他到平政街来玩的时候还让我们长了一样见识:他捧着一根两尺多长有碗口粗的竹筒子,那上面斜插着一根细竹管。他坐在矮凳子上,擦洋火(那时四川人和昆明人都把火柴叫“洋火”,上海人则叫“自来火”)在那细竹管上点着了,让那粗筒子口罩住自己的整个嘴巴,反复鼓气呼吸,竹筒里“咕噜咕噜”响起来。原来细竹管里装了烟丝而竹筒子里装了水,这是一种吸烟的办法。他一面专心一致的低头吸烟,一面翻起眼睛眨巴着得意的瞄着周围看热闹的人。大家兴趣盎然,爸爸说:“你在吸马桶”,于是我们都叫它“马桶烟”。实际上这是当地少数民族的一种烟具,和外公有时候用一个巴掌端着吸的铜的水烟壶是一样道理。总之他这个人不管是洋的还是土的什么稀奇的事情都要去尝新。1978年我和爸爸去昆明,住在舅舅当时在翠湖边的家里。只要是那时国内已有或刚刚有的私人电子设备(这个“机”那个“机”)他无所不有,爸爸笑他家里简直是个养鸡(机)场。1994年他该有八十多岁了,那年我去昆明,他陪我们去玩的时候还扛着他的摄像机,那时候这当然也是稀罕东西。景明表妹说他还尝试过自己制造汽水、改装引擎。还喜爱打网球、养马、骑马、打猎、象棋、围棋……。

但他最迷恋的还是音乐,前面已经说到他青春时期和聂耳的密切交往。他到车家壁来的时候常常弹奏一把夏威夷吉他,我特别陶醉的是他在弹拨时用一根粉笔般大小的银白的钢棒在琴弦上摩动时发出的滑音,这是夏威夷吉他特具的迷人之处。也有时候拉小提琴。而有一个中秋节晚上,大家聚在花园里赏月,他亮出了一个新的绝招——拉钢锯。这种乐器到现在都见得比较少,其形状近似一把宽锯片单手柄的“洋锯子”(不像我们中国锯子那样有木框架),用一把类似拉提琴的弓弦在锯齿上拉动发声。抗战以后我在上海清心中学上初中时,我们的音乐老师王焕刚拉过。我相信拉这种琴难度很大,音调音色的变化完全靠左手不断去改变锯片的弯度和扭度,要掌握准确当然很难。我记得我那王老师把它摆弄得非常驯服温顺,拉得优美动听且别有风味。可是听舅舅拉的时候我太小了,仅以现在的模糊记忆对他的水平不能妄加评议。但至少由此可见他乐于和勇于尝新的一贯作风。

最快乐的一次是他带着我们一群孩子去爬山“打猎”。那一次不知道是什么由头,一些亲戚团聚在车家壁。所以跟着他上山的不只是我们住在车家壁的几个孩子,还有住在城里的一些,他们多半都比我大。平时我和及曾、老弟去捡“宝石”只敢走到紧挨大竹堤的低山上,这次我们就不再止步于低山了。爬过了一座又爬一座更高的,直到最高的那座山上。上面雾蒙蒙的,而且停久了就有点冷,可见那地方相当高了。那次好像没有打到什么东西,只是舅舅一个人给我们表演手枪射击,目标是几丈远的几颗细小松树。都是男孩,没有一个女孩。对打枪不用说都是兴致沸然,手都痒痒的想自己试一试,但是没有一个人能得此殊荣。太阳西斜了,虽然未曾尽兴,大家还是叽叽喳喳、嘻嘻哈哈地跑着、滑着甚至打着滚,跟舅舅下了山。

快乐的“被盗事件”

外公在外面不知道忙些什么,常常不住在家里。有时一去许多天,可能是到外地去了。有一个晚上,外婆也不在车家壁,就只有我们几个孩子在那里睡觉(当然楼下后面平房里还有佣人等)。二嬢嬢和三嬢嬢比较警觉,睡到半夜忽然听到隔壁房里有动静,紧张地把我们都叫醒,叽叽喳喳地议论开了。是怎么回事,是不是有贼?这时正好听到那里有猫叫,宽心了一些,但还是疑心有什么,又都不敢出去看。一直到久已不听见声响,而且天也蒙蒙亮了才走出房门去看。头一眼就见到一把特长的木梯子从房前楼下搭在楼上外走廊的栏杆上,是哪个首先嚷起:“有贼来了!”于是楼上楼下一阵忙乱,他们做了些什么,说了些什么我都想不起来了。只记得一点,大家说贼是听到孩子们惊醒了,就扔下梯子逃走了。在花园的小路上还找到贼逃走时掉在地上的外公挑鸦片烟的银针。到底偷走了一些什么我一直不知道,至少那个贼自己蚀了一把长梯子。发生了这件事的那两天,包括中学生二嬢嬢、三嬢嬢在内的我们这群孩子空前兴奋,简直是非常快乐。三嬢嬢还说:“当时我应该大声喊党柱(党柱就是管菜园和厨房挑水的那个小伙子的名字,我记得他的名字是这样发音,是不是这两个字不敢肯定)贼听了还以为是我在叫‘挡住!’要抓他,吓得他跑得更急,偷的东西都丢下来,我们还赚一把梯子。”大家哈哈大笑,越说越高兴。

后来外公回来了,兴师动众,招来了当地的一些保甲长、团丁之类的人,还摆了酒饭。大概就是为了抓贼,折腾了一些时候。

住倮倮村

不久之后,我们来了个临时大搬家,好像是为了宅里要修缮,我们这些孩子被搬到公路边倮倮族的村子里,临时找了一家民房住着。在我印象中那村子至少有几十户人家,这村子与通往外公别墅的那条支路之间隔着水,记不清是从大竹堤那边转弯流过来的小河还是一洼窄长的池塘。在靠近外公别墅的那一头临水有一棵很大的皂角树,树上结的皂角就像很大的豆荚,但颜色是乌紫的。把荚子剥开里面粘乎乎的,可以当肥皂洗衣服用。我想肥皂一定是近代才有的东西,而且还是从西方传进来的,因为那时候有的昆明人就把肥皂叫“洋碱”,所以肥皂这个“皂”字很可能就来自皂角。他们那时也把肥皂叫“胰子”,这个名称听来“土”,我想大概那是我们古来有这种和肥皂类似的东西。

我们借住的那家房子有围墙,三面瓦房(记不清有没有楼),中间有石板铺的天井,房子建在高一尺多的石头台基上。那时我和及曾临时进了公路旁通往外公庄园的支路口的一个很小的小学(叫“越秀小学”或“月秀小学”,我也只记得读音)上学。从那里到那个倮倮村很近。倮倮村的男人头上缠布,女人也系一块布,和别地方的村妇差不多。他们的习俗很特别,女人常常是一家之主,她们在外面耕作劳动而男人在家里操家务带孩子。我们住的那家房东女人体格壮实,行事风风火火很有气魄,但是也很凶悍。有一次,跟我们一起去住在那里的做饭管家务的女佣人和她争吵起来,当然吃了亏。进房来向二嬢嬢、三嬢嬢告状。三嬢嬢是个大炮,听她讲了就撺掇她去骂那女人“嫁三嫁的”(她们不知道从哪里得知这位悍妇先后嫁过三个男人)。那傻瓜照这话去骂了,结果不但没有占到便宜反而挨了一顿痛打。

当时这个村子里还驻着一些当兵的。那时昆明有两派军队,穿灰布军服的是中央军,穿黄布军服的是“云南王”龙云的地方军,也叫“滇军”。他们只要遇到一起,很容易发生冲突。有一次外面大声吵嚷起来,一个当兵的(记不清是灰衣服的还是黄衣服的)捂着血淋淋的光头大哭着逃进我们住的那家院门。原来又是两家“丘八”打架,他的头上被刺刀扎了一个洞。当时村民用泥巴和了锯末给他敷在创口上止血,后果到底怎么样就不知道了。

有一天中午我放学回到那个住处吃午饭,女佣人端出来一碗白煮的猪肉,其中肥肉很多。我直到现在还仿佛记得那肥肉在白中还杂有一点黑色。我说:“这是什么?”老弟因为没有上学呆在屋里,他就以知情人自居说:“这是老鼠肉”。我突然一阵恶心把吃下去的东西都呕出来了。虽然可能那时我就没有相信过老弟的鬼话。但是一次心理作用影响之深,以至从那以后我一生见到肥肉就反胃。老弟比我小三岁,但他会信口开河哄我这个比他大的“外甥”。有一次他手掌上托着一颗比较大的绿色硬糖给我看,我没有见过那种样子的糖,我也问他“这是什么?”,他不假思索信口就说:“这是老鸹的枕头。”我们的园子里和后山林子里乌鸦很多,那里都习惯叫“老鸹”,实际上昆明话的读音是“老娃”。那颗糖的形状就是枕头形的,那大小给“老鸹”用也差不多。说明我这位小“长辈”不仅想象力丰富,而且应答遣词很敏捷。

大概也就是在那段时间,我在大约六岁多不到七岁的时候又遭了一劫。记不清是我独自一人还是跟谁一起在离月秀小学不远的公路边玩。那时这条公路上汽车少,马车多(实际上是马拉的板车,载货也载人)一架马车从我后面奔过来,马前腿的铁蹄蹬在我的膝窝上。我朝旁边一倒就滚到公路边的坡下去了。幸好除了跌青破点皮以外,安然无恙。这是第二次有惊无险的事,第一次就是三岁在昆明城里被黄包车辗过肚子那回。

美国电影

有时我们这些孩子也到城里去看电影。那时昆明最有名的两家电影院是南屏电影院和国泰电影院,可以看到最新的好莱坞片子。大概在我到昆明之前她们就已经看过《翠堤春晓》。那是讲圆舞曲之王斯特劳斯的故事(其实不是传记片,而是由好莱坞艺术加工了的爱情故事片,其中渲染的许多情节离开了斯特劳斯的真实生平),所以我在车家壁的时候经常听到二嬢嬢、三嬢嬢和她们的同学唱《翠堤春晓》的主题歌“One day when we were young”,这歌的曲子倒是斯特劳斯本人的一个特别简短的圆舞曲作品,成了我在童年时最喜欢的一首歌,但到了读中学的时候自己才会唱。1994年去昆明时,在美嬢嬢(翟梅)家里聚会吃晚饭唱卡拉OK,我就提议和舅舅、景明一起唱了这支歌,因为它最好地表达了我对童年昆明的怀旧情。

那时我去看的电影主要是童话片,例如《月宫宝盒》、《小人国》、《绿野仙踪》等。《绿叶仙踪》里面有一个脾气古怪的老处女,后来成了片中主角小女孩梦中的女巫。看完以后二孃孃她们谈起那个老处女,昆明话“处”和“鼠”发音是一样的,我就问;“什么叫老鼠女?”她们解释说女人年龄很大还没有结婚就叫老处女。我不知道什么鬼使神差,自己那时会突然冒出一句:“那我就要做个老鼠男”。有道是“童言无忌”,但也有说小孩冲口而出的话往往是要应验的,理由是小孩不经过自己的心思而脱口蹦出来的话可能是神灵借小孩之口向人们发布的预言。没想到这句对我自己的“预言”后来果真成了事实,一直“鼠男”到不惑之年,也该算是“老鼠男”了。

还有一个影片,也是因为它的插曲令我一生难忘。故事情节倒不记得了,片名也不记得了。好像是一群年轻学生骑着自行车(昆明人叫“单车”)在野外奔驰欢歌,一首特别快乐、诙谐而优美的边唱边吹口哨充满青春激情的歌叫我听了如痴如醉(大概人最仰慕羡艳的往往是比自己刚刚高一层次的,包括年龄上也是,所以童年仰望着青春),可是后来几十年都没有再听见它了。直到前两年我才得到一本南开中学(当年在重庆)老校友编的怀旧英文老歌集,其中发现了我曾着迷的这首歌。歌名是“I love to whistle”,于是我相信在中国还有人记得它。由于自己的偏爱,我把歌词转录在这里,希望引起搞音乐的人注意,想办法让它流传下去:

I love to whistle, cause it makes me merry

Makes me feel so very (whistle)

I love to yodel ev’ry where I go

Yo-da-ley-ee, yo-da-lay-ee oh-lee-oh

Early to bed, early to rise

Makes you healthy, wealthy, and wise

But I found out, I know it’s true

A whistle does much more for you

So I love to whistle

Troubles won’t come near me

specially when they hear me (whistle)

(括号里写“whistle”的地方插进一段伴有轻快旋律的口哨。)

昆明平政街

爸爸妈妈绝大部分时间是带着我一岁左右的妹妹——田田住在城里的平政街,我也隔些天到那里去玩。来回有时是坐公共汽车,那车不大,制作粗糙,开起来整个车身劈劈啪啪的响。战时后方汽车烧汽油的好像越来越少,因为常常听人说到“酒精车”和“木炭车”。我记得我们坐的那个公共汽车就是木炭车,车尾竖着个大圆筒,那就是烧木炭的炉子(准确说是以木炭为燃料的煤气发生炉)。有时候我还坐滇池里载客的木船来往。我的印象要坐两三个钟头,船上还有茶水和吃食,从城里回来往往是夕阳西斜的时候,一路饱览湖光山色。

城里住的房子前院有些像北京的四合院,但是往后面去还有一个小花园。花园似乎是昆明住家不可或缺的。给我留下了一个特别印象的,是由花园再过去一些的那个厕所。昆明人把厕所叫“茅司”,不止叫法特别,那物事本身也特别。里面没有马桶,便池也不是蹲的坑,而是一个很宽大的木头座柜,一个大的粪池就被盖在座柜下面。柜子上面开着一排好几个椭圆形或葫芦形的口,也就是像抽水马桶那样的口,当然开得比较粗糙。解手时就坐在这些“柜”口上,两个以上的人同时“出恭”时并排坐甚至背对背围着坐。昆明人把这种独具一格的设备叫“茅柜”。花园里还有一个防空洞,听说那时昆明也有过空袭警报,但是我在城里时间很少,没有遇到过。

大概是在我们住过倮倮村之后以及我到另一处进学校前后,住在平政街的日子比较多起来。那时及曾也在城里了,舅妈常常带他来平政街玩,也和我们一起出外去玩。她们给我和及曾一人做了一套斜纹布的童子军制服,我们特别觉得神气,出游的时候就把它穿起来。现在我好不容易翻出了这张合影,保存得不太好已经很模糊,但可以清楚看出站在前面的就是当年的“三只小猪”。“他木斯”也来了但是他没有穿童子军装。舅妈她们住在坛子巷,及曾的外婆家里。其实及曾这个孩子比我鬼多些,有一次他编了句:“平政该(昆明话的‘街’是这样发音的)屁臭恹败(平声)败”。我不服气,问他:“那你们坛子巷呢?”他一时编不起来,愣了一下总算又凑出一句文理不通的话:“坛子汉(‘陷’字的昆明音,“巷”字昆明人也读这个音)也不汉”,意思是说他住的地方不是陷在泥巴里的。

我已算不大清楚这次在昆明到底住了多长时间,这期间应该过了两次年,记得至少有一次是在城里过的。因为记得街上挑担的、摆摊的多出不少小孩玩的东西,木头的刀枪、硬纸的花脸壳、锡铸的手枪、玻璃弹子等等。很特别的一样是用玻璃吹出来的,形状像一支带把的莲蓬,把子就是一根玻璃管,封住“莲蓬喇叭”口的那一层平玻璃特别薄,噙住管子口一吹一吸,那里就抖动起来,发出“卜咚、卜咚”的声音,所以昆明人叫它“补洞”。那天妈妈带我到昆安巷大宅去拜会“以女祖祖为核心”的老亲戚我就是吹着这个“补洞喇叭”进去的。那时祖祖已经不在了,他的原配妻,妈妈的亲祖母也不在了。“女祖祖”就是祖祖的妾,大概“四婆婆”及以下好几个子女都是她生的。记得那次围坐讲话就在早几年我和“小毛”(及曾)顽皮过的那间厅堂里。“女祖祖”坐在中间,她长得比较富态,两根眉毛中间有一颗很大的痣。据说这叫“二龙抢珠”痣,是头等的富贵相。至少在那时这倒不假,那时我只看到她的六女婿已经是个师长,穿着笔挺的呢军装,腰边还挂着一把短剑。后来才知道她的其他下辈中还不乏更有来头的。

昆明人一般一天吃两顿饭。早饭大约到上午九点多才吃,晚上八点以后吃晚饭。下午饿了加一顿点心,叫做“晌午”。及曾来的时候我们常常一同出门到右手不远的一家小馆子去吃米线。除了米线,还有一样东西叫“耳快”(我不知道准确的字怎么写,它像年糕又不是年糕),都是昆明最普通的点心小吃。后来在外面出了名,经过商业炒作身价百倍了。那附近还有一家我们常去的小理发店,墙上贴着些印刷的彩色画。记得有京戏四大名旦的戏装像。最引起我兴趣的是一张上海外滩全景,那些漂亮的高楼大厦是我从来未曾见过的,而且我听爸爸妈妈说过,将来抗战胜利以后我们要回上海去(因为爸爸已经离开政府机关,不会再回南京了),看了那张画引起我对未来的美好憧憬。

爸爸就在平政街那屋里开了一个“大新贸易行”,做批发生意。托在上海的朋友购货,有印刷油墨、英丹士林布等。那时阴丹士林布在许多年里都很流行,布质细密,蓝色的色调中庸,光泽柔和。男人家常穿的长衫、女人家常穿的旗袍、小孩的背带裤(工装裤)都喜欢用它做。后来又买了一辆万国牌的卡车交给另一家公司,委托他们营运于滇缅路上。这些都是我后来才知道的。当时只见过那里堆放着许多装在洋铁筒里的油墨。关于油墨产品的那些广告画册引起我很大的兴趣。比如,同一幅西洋风景画分别印出几个单色版,每一张看着都别有韵致。当你看到同一幅风景,一会儿是玫瑰红的,一会儿是天蓝的,一会儿是翠绿的,一会儿又是金黄的……由于没有叠合成图,虽已具形而尚朦胧,幼小的心里能不浮想联翩?美在它们的似为现实又离开现实,在一些电影里展现梦幻的时候采用的画面处理就有点这种味道。

那时候兵荒马乱,上海以及华东、华中、华南的许多地方(东北和华北更不用说了)都成了日本人的占领区。为什么商人还可以在敌占区和抗战后方之间来往做生意?信是通过什么样的邮政运作来传递的?货物是怎么样运进运出的?现在才想到这些问题,只有等什么时候请教研究历史的人来回答了。

在平政街还有一件印象深刻的事,就是听舅舅装在那里的收音机,那时收音机至少在西部地方还是最新鲜的东西。我记得好像只收得到一个电台,就是“中央电台”。播的主要是新闻和评论,那时我还听不懂也不记得。但是每次播音前都有一首当时流行(现在我想大概不是民间流行,而是官方颁行)的歌,歌词虽然那时还不大懂,但是天天听也听熟了,凭着记忆后来也懂得词义了:

江海滔滔,山岳高耸,中华自古为世之雄。

(这里空八个字,忘了),光我民族促进大同。

创业惟艰,先烈建民国。

守成不易,后死(当时是这样记的,后来我想也可能是“后世”)责任重。

同心同德,同一标帜,青天白日满地红。

同心同德,同一标帜,青天白日满地红。

回味起来,这不是一首普通的抗日爱国歌曲,其中“同一标帜”四个字有明显的政治倾向。

爸爸在昆明住了不到一年,珍珠港事件导致美国对日宣战,太平洋战争爆发,日军打破限制进入上海租界。当时爸爸、大叔叔和小叔叔都分别在昆明、重庆,但祖父母、两个姑姑、婶婶(大叔叔的妻子)和她们的一儿一女共七口老小都还住在上海大沽路,依靠爸爸和大叔叔寄钱供养。日军进租界以后,信还是通的,但是汇款已经断绝,经济上无法接济。在这种情况下决定由爸爸穿过火线进入沦陷的上海,设法把一家老小接到大后方来。于是爸爸就离开昆明,没有再转回了。他交给别人经营的那辆汽车据说后来也丢失在滇缅公路上了。爸爸走了以后留下妈妈、我和妹妹(田田)在昆明又住了半年多。

(待续)

来源:《青春·北大》