孩子:

你出生的日子,对爸爸真的很重要,这天,你来到了这个世界,爸爸的生命里因为有了你,开始变得阳光而充满温馨。

至今,我还清晰地记得,要接你和妈妈从医院回家,爸爸兴奋得一夜睡不着觉,一大早就赶到位于长乐路上的上海市第一妇婴保健院,隔着婴儿室的玻璃,看到一排小床上,别的孩子在哭,而你静静地睡着,这是我们父女的初次见面,爸爸的心在“怦怦”地跳。

啊呀!我忽然想到,走得急竟忘了将你的衣服和小包被带来。我怎么把你抱回家呢?爸爸掉头就朝家里奔,在马路上飞也似的快跑,从一部公交车跳到另一部公交车。

当爸爸赶到华东师大一村对面,正要横穿马路时,一辆大卡车从身旁轰鸣而过,我如梦初醒,突然放慢脚步,对自己说:“你现在已经做爸爸了,要倍加小心,万一有个不测,对得起你的女儿吗?”

孩子,是你的出生使我这个老爸第一次明白了自己生命的珍贵!

孩子,记得你常常打趣爸爸妈妈不相当的年龄,那是时代带给人的意想不到的姻缘。我和你妈妈相识于1985年夏天的师大校园,结婚于1986年2月。你妈妈当时毕业留校不久,爸爸则是经历了二十年坎坷和磨难方寄身大学的老青年;你的外公外婆是老干部,老大学生,爸爸则出身于原国民党官员家庭,两种极其不同的人生碰撞到一起,简直叫我们自己也不敢想象!

你出生时,我已经四十七岁了,真是个老爸爸了。

孩子,谢谢你带给爸爸妈妈的所有欢乐。转眼,你已经十八岁,已经成人,即将跨入大学的校门,而爸爸已经是年过六十五的人了,回忆半个多世纪的人生旅程,爸爸常常感慨万千。

老爸这一辈子吃了很多苦头,也走了很多弯路,其中的坎坷波折是与国家的命运共起伏的,而你们赶上了多么好的时代!不同的时代有不同的人生,我们相信历史的悲剧不会在你们身上重演。但是,爸爸还是担心,担心你们未经风雨何以承受困难的考验、人生的挑战?

你就要离家上大学了,爸爸有许多话要对你说,思忖多日,爸爸作出了一个决定:写一本小书,将前辈无歌的青春和苦难的历程以及人生中的感悟诉诸笔端,以给成长中的你们些许的启迪。

孩子,但愿你能有足够的耐心倾听,但愿你们因此能更加了解父辈,坚强地面对人生!

老爸

甲申年夏

族谱里,我们是孔子的后裔

你爷爷告诉过我,他出生于1898年6月15日,是山东曲阜孔子第七十四代孙。

《孔子家谱》上有你爷爷孔繁祯(号为福堂)的名字。我们这一系属孔家二十派中的第一派,我们是第一派的第六户,在孔家的《老谱》上我们属于旧县户。祖上的户头孔广仁以及往下的孔昭玉均在《老谱》,此后曾祖父孔宪斌出继兖州,生了祖父孔庆壐,祖父又生了两个儿子,我的父亲是老大,叔叔叫孔繁祺。

向上追溯到明朝朱元璋时,我们的直系祖先还是衍圣公孔克坚呢!我们这一支是孔克坚的第四个儿子孔希进的后裔。

当年父亲曾告诉我,哪天老家曲阜修家谱,只要把这些报上去,就可以把自己的姓名写上家谱。

爸爸的父亲母亲

我的父亲孔繁祯在山东老家读了七年私塾。早年受实业救国思想影响经过商,又受教育救国思想影响,在兖州城乡办过半工半读学校,做过通俗教育讲演员,曾获民国时期的八等嘉禾章。后到青岛海关工作。

辛亥革命后,他曾在张勋的“辫子军”里当过兵,做过军需官,还给管带讲过《孙子兵法》。

1919年,他在北平读书,交友。1927年后,在南京三年。父亲与蒋介石的亲信汤永咸关系很好,汤永咸和父亲在山东兖州老家原是世交,他们从小一起长大。

抗日战争爆发,父亲随军东奔西走,日本飞机到处狂轰滥炸,父亲的右上额和后脑右边的颈部,留着日本轰炸机投下的炸弹碎片。

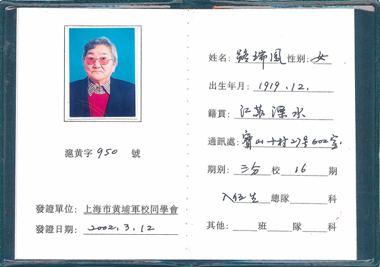

我的母亲路瑞凤出生于1919年12月31日,南京溧水人,出身于地主乡绅家庭,家里有很多土地,在洪蓝埠镇上还开了中药店、烟草店、茶叶店、布店和一家私人门诊。一个大家庭十几个孩子都进学校读书。

尽管当时家庭十分殷实,但是重男轻女,母亲自幼性格倔强,反对缠足,要求自由,不被家人喜欢。她五岁时右眼患眼疾,由于没有及时治疗,造成终身残疾,母亲因此更具叛逆的性格。十五岁时,在她强烈要求下,终于在南京中央医院做了眼球手术。

抗战爆发后,母亲多与地方上爱国抗日军人交往,她的初恋对象是黄埔军校的学生。1938年冬,母亲与部队联系借到一艘大船,才使外公家坐船逃到安徽长渡,这里四面临水,本以为日本人进不去,没料到他们乘坐充气的橡皮艇上了岸,对老百姓烧杀掠夺,夜间一片火光和哭叫声,一个日本兵的刺刀刺进母亲的棉衣,母亲拼命逃跑,一头钻进一家大院,正巧是日本兵的临时指挥部,里面全是军官,他们把中国人屋里的家具劈碎点燃烤火,围坐在火堆前,吃着从老百姓家抓来的烧得半熟带血的鸡,一个戴着金丝边眼镜的军官,通过写汉字审讯母亲。夜间,趁日本人整队坐汽船离开时,母亲逃了出来。

母亲是那个时代的新女性,为了抗日,十九岁的她带着十六岁的妹妹跑到安徽泾县,参加了新四军部队,向新四军提供日本鬼子兵的行动路线。不久后,她又在东坝报名参加了中央陆军军官学校第三分校入伍生团,她是第16 期的女生。这支队伍一路行军训练,曾接受第三战区司令官顾祝同检阅。后来,她被分配到江西南昌妇女干部训练班。

大约在1939年冬,母亲在江西广丰遇到一位国民党宪兵第十五团的营部书记官,那就是我的父亲。

1940年,我的父母随宪兵教导团由江西广丰到湖南榆树湾,父亲从营部书记官升到团部书记官,父亲的好朋友汤永咸则从宪兵营长升到团长。陈诚去榆树湾视察,就住在教导团。父亲因为向抗日前线运煤努力,还得到过陈诚的嘉奖。

爸爸的出生地——湘西

1941年8月27日,爸爸出生在湖南榆树湾,不久又移居湘西辰溪,对爸爸来说,那是一个神秘的地方。

说到辰溪,它地处辰河和沅河交汇处,小小石头城临水靠山,无数的石灰窑飘着袅袅的青烟白烟,著名的煤区也在这里。感兴趣的话,你可以看看沈从文的散文《湘西散记》《湘西》,书里描述了许多湘西的风景和故事。

说来也巧,爸爸出生的那天正是孔子圣诞纪念日 ,你爷爷给我起名为祥骅,取字为绍祖(是继承祖先的意思)。

父亲常年在部队办事,母亲怀了我后,独自生活,靠辣椒下饭,初生的我是个先天不足的婴孩,一生下来就是一身瘦骨,一个大头,一双大眼睛。在兵荒马乱的年月,这很常见。

到年底,太平洋战争爆发。国民党宪兵教导团从榆树湾开往缅甸。我父亲转任湖南辰溪煤矿科长。那年月,国民党王耀武的军队在常德洞口与日本人打仗,父亲不断向前线运煤,他还负责集资买地开荒办农场,收留大量从湖南长沙逃来的难民开荒种地生产自救。

1943年我弟弟孔祥骝出生。

父亲总是在外忙碌,很少回家看望母亲和我们。

在我最早的记忆里,我家住在山脚下,背山向水,煤矿就在附近,屋外有军队守卫。这里是苗族的山村,又是土匪出没的地方。我们跟着母亲,当时母亲患有轻度精神病,家里有一位年纪很轻的勤务兵,常背着弟弟拉着我上山玩耍。

夏天,我们常常赤脚走在泥土地上,乡间一群高大的黄冠白鹅,总会伸长脖子用大嘴啄我们的脚,这是直到今天还记得的可怕又有趣的事。

1945年8月日本投降,那年我才四岁。湘西山沟里老百姓彻夜不眠地狂欢,鞭炮齐鸣,人们奔走相告:“鬼子投降了!”

大约也是在这时,我们一家坐船离开湘西。

我还依稀记得,一家四口钻进一条有篷的渡船,顺水行舟。母亲一路告诉我,船到了青浪滩,水深浪急,要给神鸟敬饭,青浪滩有一大庙,里面供着汉朝的马援,又叫伏波将军,一般行船到此,必烧纸杀鸡,向空中抛饭团给飞来的乌鸦吃,方可化险为夷,风平浪静。我一直在好奇地等待,却不知不觉睡了,等大人带我出船篷时,早已过了青浪滩。辰溪有句名言:“走尽天下路,难过辰溪渡。”

不知是否说的就是这事儿?如果是的话,在我还是儿童时,就过了辰溪渡了,所以,对我而言还有什么难关不能过呢?

1946年初,父亲到北平担任北平市警察局国民党党部执行委员兼人事室主任。

溧水乡下

母亲把我们带回溧水洪蓝埠外公家。

外公家南面有条河,北面也有条河。

外公家的老房子,有好几进,头进的大厅和东西两厢的房子全被日本人烧成一片瓦砾,只留下一大片空旷的场地,这才把第二进改成了大门。

我们从大街回家,先得走过一片瓦砾地,才能进南大门,大门内是天井,门内东西各有一只大水缸。

1946年我在乡下,春天大舅母病逝,大厅里扎着许多纸人纸灯,有许多道士在敲锣打鼓念经。

夏天发大水,我和弟弟在南面被水淹没的大厅里玩水。那些又青又大的螃蟹,会自己爬到家里来,大人逮着后,用线系住交给我们牵着线玩耍,玩够了,洗净用线扎紧,烧饭时,放在土灶大铁锅的木盖上蒸得红彤彤的,蘸着姜和酱油吃。

洪蓝埠留给我迷迷糊糊的印象:讨饭的在街上爬,赤身露体,肚皮上穿刺,铁针拖着铁链,手里玩着蛇……夜间有许多人排着队,打着火把,戴着高帽子游街……

在洪蓝埠大街的东头,是姑婆婆家,他们那里开了一爿中药店,还开了一爿水烟店。她家的后园里,种了许多花草,夏天的傍晚,几位年龄比我大十来岁的小姨坐在石凳上,用花汁染指甲,显得很热闹。

我和与我同年的远房小舅总爱在不远的树林里,挖极有黏性的黄土泥捏成手枪,晒干后拿在手中玩打仗的游戏。

外公家后园里有一棵极高的百果树。据说一样高大的另一棵被日本人派来的汉奸砍了。到秋天,地下铺满白果,大人教我捡来用脚把白果的皮踩烂,就露出百果的核,然后放进灶火里烘烤,听到爆裂声,取出来剥了壳,露出了又香又糯又好吃的百果肉。

1946年冬天,母亲在乡下生下大妹,取名梅凝。

我躺在床上出天花,满脸发水泡,家里人整个冬天不进荤腥……

从北平到上海

1947年春节前,中年丧妻的大舅和我们一家迁往北平(即北京)。我们先坐小车到南京,再坐轮船到天津,一路由宪兵护送到北平。

到北平后,我们先住在南河沿附近的怡和饭店里,不久搬进南河沿二十四号(欧美同学会隔壁)的四合院,它位于皇城根下。

这四合院里住着四家。我们一家五口住在朝北的两间屋子里。我家的厨师、保姆、车夫、门岗都是警察局派来的警察。

我和弟弟先在孔德学校幼稚园,后读小学一年级。每天,由一位叫朱庆林的三轮车夫接送,他同时每天接送父亲去北平警察局上班。

那时我才六岁,在北平的两年里,我印象最深的是父母带我去故宫,还去了煤山(现在景山公园内),我记得在煤山,许多人心情沉重地围着一棵枯树,说崇祯皇帝就吊死在这棵树上。

父亲自幼读孔孟诗书,为人敦厚善良,仗义好施,虽然身任官职,但也同情革命,北平的一位地下共产党员被捕后,他还暗中救济过他的家属。

不久,我大舅在北平中山公园与一位女子谈恋爱,警察局内的军统特务追查到我们家,对我父母说:“你家大舅和共产党有联系呢。”

父亲开始难以忍受警察局内部的派系斗争。这时,有人叫他去东北前线,也有人叫他去台湾做政训主任。可是,父亲最后选择了辞职。

1948年年底,我们一家来到上海。

我们先住在母亲的表哥冯守之家,地点在胶州路永顺坊十号。

不久经溧水乡亲介绍,租了一爿老虎灶,租期两年。这家老虎灶靠近泥城桥,位于长沙路附近新闸路上一条弄堂口。我们一家五口便住进这家老虎灶楼上一间八平方米大小的亭子间里。

我母亲是南京溧水人,在上海开老虎灶的又以溧水人最多,从此,我家竟与“老虎灶”结下三十年的不解之缘。

这“老虎灶”到底是什么东西?

说到“老虎灶”原来是老上海特有的产物,在上海的老城厢里,早先是供应茶水的地方。如今已是消失了的一道风景。

旧上海有许多茶馆,其中最简陋的茶馆叫老虎灶,主要营业范围是卖熟水给附近居民。因为烧水灶头的外形像一只前蹲后踞的老虎,所以俗称“老虎灶”。老虎灶头朝街面,“虎口”大开,那是进风与出煤渣、糠灰的地方。“虎背”上有三只汤罐用于烧水,开水就是从此舀出,灌进顾客的水壶或热水瓶的。三个汤罐中间凸起的一个圆孔,是加煤、加糠等燃料的进口。老虎灶后半部,有一前一后两口大锅,前者储冷水,后者则安放着一只加盖的大木桶,是储存温水的地方。前方三只汤罐里的沸水舀去大半时,就将灶后大木桶里靠炉底余热加温的热水再舀到汤罐里去烧成沸水。灶尾是砖砌的烟囱,像虎尾上翘,直穿屋顶,将废气排放到屋外。老虎灶一年到头主要是供应开水,但也有摆上桌椅条凳,开个小茶馆的。到了夏天更加繁忙,在老虎灶后面的大浴间里,备有十多只洗澡木盆,由专人从灶头提取一桶滚热的水倒进浴盆,另外再发给来客一条毛巾供洗澡用。

父亲终日把精力用在老虎灶的熟水业上。他还收留了一对从山东逃难来上海的夫妻,让他们留在我家,男的烧老虎灶,女的给我家做家务。

老虎灶隔着弄堂口有一家醒目的棺材店。

我那时才七岁,时常在弄堂口独自玩耍,蹲在棺材店门口的泥地上,一边玩打玻璃弹子进洞的游戏,一边看着棺材店的工人给白皮木棺材涂油漆,他们涂了一层又一层,涂了红漆涂黑漆。那难闻的油漆味至今我都没忘记。

有时,我伏在泥地里,挖弹坑,也常抬头好奇地望着棺材店里叠放的一口口漆得乌黑发亮的棺材,那上面还画着连环画,画上的人物都着古装,大约是描述睡在棺材中的人是如何如何的荣华富贵。

我那时还不懂什么叫死,心里一直在琢磨着棺材上的图画,是指逝者生前的显赫经历呢,还是死后要去的极乐世界?

母亲对住在亭子间十分不满,尤其是隔壁那家棺材店更叫人感到沉闷和压抑。

母亲说:“孔福堂!怎么搬到这种地方来住呢?隔壁那家棺材店,叫人看了不舒服。”孔福堂是我父亲。他哈哈大笑地说:“棺材,棺材,升官发财!”

我家的老虎灶还没开张几天,弄堂口便出现了一个“碉堡”,这“碉堡”不是用砖头砌的,而是用鼓鼓沉沉不知里面装着什么的麻袋堆成的,我还摸过那硬硬的麻袋,也猜不出里面装的是什么。

那些日子,我看到马路上到处都是慌慌张张的士兵,他们在附近一家粮店进进出出,将一袋袋、一包包的面粉、大米,从店里背出来堆在外面,我想,难道附近修筑的“碉堡”都是用米包堆成的?

我真想找一把刀将麻袋割开,看看流出来的是什么?是米还是沙?

上海的马路上“隆隆”的军车开来开去,草绿色的敞篷吉普车不时呼啸而过。马路上烟尘飞扬,行人匆忙,一切都显得紧张、慌忙、混乱,弄堂口的那个“碉堡”开始还有人站岗,但很快就不知去向了。

一天晚上,父亲带我到亲戚家去,我和母亲坐一辆三轮车,父亲坐另一辆,走到半路,一群持枪的士兵和警察大声地叫我们停车,父亲赶紧掏出证件,他们在黑暗中打着手电照了一下,这才放我们通行。

上海已经戒严了。

那时我在永乐路小学念一年级,每天上学、放学的路上,看到大街小巷有许多人一排排地站在路旁,他们聚集在一起买卖银洋,每人手上托着三四寸厚的银元,像耍杂技似的一边喊:“大头小头买进卖出!大头小头买进卖出!”一边抛弄雪亮的银元,这银元像弹簧一样在空中被垂直地拉得很长,很长。

金融危机,物价飞涨,国民党兵败山倒,就要逃跑了。中国正面临巨变,我却只知道在老虎灶门外的一片泥地里玩打玻璃弹子进洞的游戏。

1949年1月,北平和平解放,父亲在北平警察局的一些同事也匆匆地陆续赶来沪上。

北平南河沿的邻居,西郊警察分局局长卓慈利和他的夫人;成其志,父亲的同事,他是卫立煌的侄女婿、成仿吾的侄子,黄埔第6期学员,他们都先后来过我家。

陈国辉,黄埔军校第8期学员,父亲的老朋友,开着摩托车,带着一条乌黑发亮的警犬到我家,催促我们一家五口去台湾。他对我爸说:“老孔,你要走快走,还有最后一艘美国军舰停在黄浦江上。”任凭陈国辉催了又催,父亲却怎么也不肯去台湾。陈国辉焦急地取出怀表看时间,见父亲坚持不走,只好牵着警犬下楼,在老虎灶门口开动摩托车离去。当天,他匆匆登上停泊在黄浦江上的最后一艘美国军舰去了台湾。

迎接上海解放

1949年5月24日夜,我还沉浸在梦里,依稀听到窗外很远的地方在放鞭炮,持续不断……

第二天天刚放亮,父亲从外面回家,轻声地告诉母亲说:“外面在枪战呢。”

老虎灶的门紧闭着,我隔着门缝朝外看,只见一位衣衫破烂手执长枪的人,站在老虎灶门口大声喊道:“上海解放了!上海解放了!”

这是我第一次听到“上海解放”这几个字,但我根本不知“解放”是什么意思?

街上一下子变得很热闹,到处挂着红旗,许多人在大游行,他们挥舞着各种色彩的标语,喊着口号,年轻的男男女女穿红戴绿,打着腰鼓,扭着秧歌,人们欢呼上海的解放,唱着歌从马路上走过:

解放区的天是明朗的天,解放区的人民好喜欢,民主政府爱人民呀!共产党的恩情说不完,呀呼嗨嗨依格呀嗨,呀呼嗨,呼嗨,呀呼嗨,嗨嗨,呀呼嗨嗨依格呀嗨!

我不明白这歌词的含义,也跟在别人后面唱。

不久,父亲从报上看到政府通告未赴台湾的国民党人员要向公安局登记的消息,通告还责令这些人员主动交出武器、证件。

父亲第二天一大早就去公安局了,他回来后显得很轻松,母亲问他怎么样,他说那里干部对他很客气,他已把手枪和证件全交给政府了。

此后,公安局也从未通知父亲交代、检查。

父亲已无意于政治,指望在新中国做一名普通老百姓,他自幼读的是古书,他认为历史上改朝换代的事多的是,前朝的官员只要肯为新朝服务,还是有饭吃,有事干的。共产党来了,也会按历史的常规办事的。

父亲从书店里买了一本连环画《爱迪生的故事》给我看,这是父亲给我的第一本书,他对我说:“你将来要做个发明家,或者工程师,要不,做医生也好!”

这多少也透露出他对政治的厌恶,他不希望我走他的路。

面对着新中国一片新气象,父亲也怀抱着希望,在家里不时地像我一样哼着:

解放区的天是明朗的天,解放区的人民好喜欢,民主政府爱人民呀,共产党的恩情说不完,呀呼嗨嗨依格呀嗨,呀呼嗨,呼嗨,呀呼嗨,嗨嗨,呀呼嗨嗨依格呀嗨!

老虎灶开张了很久,每天总是收不到几个钱,收来的却是大量的水筹。父亲天天望着收来的水筹叹气。原来宁波老板在将老虎灶租给我家前,已事先把大量的水筹卖给了顾客。他既收了我们的租金,又预收了顾客一年多的水费,这样一来,我们家等于免费为顾客提供一年用水。

父亲把养家糊口的老本全亏了。

1949年夏,我二妹出生,取名为荷凝。

1950年冬,我们离开新闸路的老虎灶。

1951年初,我们又迁往邑庙区,所谓邑庙者,即老城隍庙一带,也就是上海老城厢(此区先与蓬莱区合并为南市区,如今又并入黄浦区),我家就住在狭窄的铺着石子的学院路92号,也是租了一家老虎灶,租期是一年。

这家老虎灶楼上的楼梯又小又窄,白天也得摸黑上楼,进出的过道先得通过老板的木屋,才能进我家的住房,两家只用三夹板做墙隔开,里屋只有十平方米,四壁木板被老虎灶烟囱的烟熏得乌黑,只有屋顶上开了一扇采光通气的老虎窗,正所谓虎上有虎,张大了两只虎口!

父亲为了养家糊口,买了一副很大的康乐球盘,一大早就背着康乐球盘上街,摆在十字路口,但是来打球的人不多,生意十分清淡。

母亲才三十几岁,她也想出去工作,先在老虎灶隔壁的一所私立中南打字学校学打字,但拿到毕业证书后,还是找不到工作。

不久,母亲被介绍到十六铺水果行里做临时工,从早到晚分类挑选橘子。她一大早就出门,直到傍晚才回来,每天只挣五千元(相当于现在的五角钱)。

父母两个人每天只能挣一二万元(相当于现在人民币一二元钱),日子自然十分难过。

北平是和平解放的。如果父亲不离开北平,还可能是留用人员。如果他去台湾,我们一家也就不在大陆。而他选择了一条中间道路,他自信我们一家会平安无事。

说也奇怪,我家那时还是“光荣人家”,父亲的前妻生了两个女儿,大女儿是扬州人民医院会计,二女儿解放前夕,进了解放军军政大学,后来又进了邓小平、刘伯承的第二野战军,正因为她的关系,我们成了军属。

春节前夕,家里正揭不开锅盖,父亲急得团团转,忽听得楼下敲锣打鼓,里弄干部摸上楼给父亲戴上大红花,说是区政府派人到我家慰问军属,送了一斗米,几斤年糕,还在阁楼的破旧木门上贴了红色的门联:“翻身门第 光荣人家”。

奶奶在山东老家,八十多岁了,带信叫父亲寄钱给家里买地。父亲说:“真是笑掉大牙,解放了,土改了,我如今还要找饭碗,她还买地?”

1951年春,母亲带着弟妹回溧水洪蓝埠外公家,把我留在上海,跟着父亲。这样做,在当时也是为了减轻经济负担。

洪蓝埠刚经过土改,我的外公被划为开明地主,当年日本鬼子扫荡时,被他保护过的新四军干部,如今是县政府的干部。外公虽是地主,但在地方上还是有名的老中医,他一辈子给人治病,也帮助过一些穷苦的农民。土改后地方上的佃农翻了身,还感谢他,不断地给他送米、送油、送柴,逢年过节还给他送鱼送肉。过去作威作福的地主杀的杀,关的关,斗的斗,但他的日子还是好过的。

父亲作为军属,由区政府民政科介绍到小东门东街一家老虎灶当工人代表。

小东门东街这家老虎灶原来的老板和老板娘是旧社会的流氓,是什么青红帮的人,因为人命案子在镇反中被枪毙,这家老虎灶也就被区政府民政科接管了。

父亲为这家老虎灶取名为:“工人茶园”。那年我十岁,就跟着父亲住在“工人茶园”里。父亲每天工资相当于今天的七角钱。

老虎灶工人吃的饭是由一位老太太做的,她住在复兴东路河南路口一幢石库门老屋里,每天由我去她家取饭。我走走停停来回就是一个多小时。到吃饭时我也分得一份。

小小年纪的我也要干活,父亲要我挑两个半桶开水去附近一家玻璃厂,走到半路扁担翘头,木桶里的开水浇到我的光腿上,顿时又红、又肿、又痛。大人们在我的小腿烫伤处又是涂酱油,又是涂老鼠油。

母亲回乡本想跟着外公学中医,以一技之长养家糊口,无奈突然多了四口人吃饭,老人家也负担不起。这年冬天,母亲只好带着弟妹从乡下又回到上海。

上海,初来乍到的我们一家“上无片瓦,下无插针之地”。靠着军属的名义,得到区政府民政科的照顾,一家人暂住进“工人茶园”的盆汤间。

这也是运气,冬天无人洗澡,盆汤间正好空着。

老虎灶除了卖熟水、开茶馆泡茶外,每到夏天,还设有清水盆汤。通常,在老虎灶门外的屋檐下,挂一盏用深黄色的油纸糊的灯笼,上面贴着“清水盆汤”四个用红纸剪成的大字,招徕顾客。茶座后面,有一间屋(或用布作门帘),那里摆着十几只木盆,供客人洗澡用。这就是“清水盆汤”。这种“盆汤”很便宜,上海老城厢的贫民,所谓“下只角”的老百姓和打苦工的,都来此洗澡,一年中只在夏季开张两三个月,一到秋天就撤除木盆,停止营业。

说到上海茶馆的起源,如果考证一下,大概最初是从南市老城厢开始的,最有名的当数城隍庙的湖心亭,它是上海南市最早的茶馆。而临着黄浦江码头为干苦工的劳力提供饮茶休息的老虎灶,则是最低档次的茶馆。

旧上海的南市属于租界外的中国地界,地下的自来水管不多,居民的住处大都没有自来水供应。在一个区域或地段一般只有一个供水站或几家老虎灶。这种老虎灶就靠在弄堂门口,面临马路,每天早、中、晚,有川流不息的居民提壶来冲开水。规模大点的老虎灶,还摆上几张方桌和长条凳,备上几十把茶壶、茶杯,摆成初具规模的茶馆店。

天才蒙蒙亮,茶客就上门,朝八仙桌上一坐,泡上红茶、绿茶,又说又笑一杯接一杯喝到天大亮。

老虎灶的附近几乎形成一个商业饮食小区,设有大饼油条店,豆腐浆店,理发店,米店油店,酱菜店……上午和下午,马路上还摆着许多小摊贩。上午卖米饭饼,糕团,下午卖白糖莲心粥,晚间则摆出馄饨、阳春面摊……

上海旧时的老虎灶,大多开设在面向马路临近弄堂口、市面繁荣、人口密集的地段,还有从小东门十六铺到南码头靠轮船码头的附近地区。每天一大早就开门营业,除了出苦力的在这里进进出出外,也有许多“白相人”在这里喝茶,他们有的蓄鸟、有的斗鸡、有的斗蟋蟀,还时常发生流氓打架、聚众殴斗的事。一些流氓、地痞、以及码头上的霸头,将附近的一些工场、码头上的工作都包了下来,那些干苦力的只得拜他们为老头子,在他们手下干活,受他们剥削才有饭吃。老虎灶就是那些出苦力的打工者聚集的公共场所。

“工人茶园”的老虎灶朝南,朝北的盆汤间角,地面高些,离水沟也远些。我们就在那里架起两张竹床,一家人挤在阴暗潮湿的小屋里。全家的生活,每天仅靠父亲的七角钱工资,就是吃菜皮、喝稀饭也不够。

幸运的是母亲在老虎灶打工不久,就加入了工会,还拿到了工会《会员证》,这可是我们一家的护身符呢,母亲从此变成了老虎灶的一名工人。

那时的工会,的确是工人的保护伞,靠着母亲的工会补助,我们几个孩子终于存活了下来。

孩子:

当我写下这些时,我的心里很酸楚。如果将爸爸的人生比作一条曲曲折折的河流,那么,它的源头就盛满了动荡和苦难,它注定爸爸的人生将充满坎坷。当然,这也是国家民族的命运使然。挣扎在人生的漩流中,爸爸以后的路又是怎样的呢?

父字

(待续)

来源:《老爸青春无歌》,宁夏人民出版社