第一节 投身吉林“三大化”建设

吉林省吉林市江北化工区的“三大化”全国知名。这是我国的第一个化工基地,是“一五”期间,前苏联援建的156项工程的一部分。所说的“三大化”,既是:吉林染料厂,吉林化肥厂和吉林电石厂。这三个厂是由苏联氮肥工业设计院和苯胺染料工业设计院设计的。原设计的厂名分别叫做:苯胺染料厂(101厂),氮肥厂(102厂),电石氰氨化钙厂(103厂)。于1956年定为现名。

“三大化”于1957年10月25日举行开工典礼。当时的国务院副总理薄一波,化学工业部部长彭涛和中共吉林省委第一书记吴德分别为这三个厂剪彩。前苏联化学工业部部长率代表团参加开工典礼并祝贺。《人民日报》以<我们要建设强大的化学工业>为题发表社论祝贺吉林化工区建成。

1955年2月22日我被分配到北京重工业部化学工业管理局,等待工作。3月5日自北京出发奔赴吉林。

1955年3月7日这一天是我走出校门迈向社会大门开始人生另一征途的日子,终生不忘!这一天的早晨,一列由长春开往图们的火车慢慢驶进一个僻静的小站 ——江北车站,从车上走下三位年青人。他们是从北京原重工业部化学工业管理局(1956年改设化学工业部)分配到电石厂的第一批做技术翻译的大学生。眼前白茫茫的雪地,远处隐约可见的荒芜的残墙断壁,加之徐徐吹来的寒峭的西北风,使我和我的两名同学曲国镇和韩希珍(女)都为之诧愕。这里便是我们创业的地方!

我们住在第七独身宿舍。工作地点叫做“原一部”,后来迁到电石厂厂区内。当时化工区的环境艰苦,刚到这里有人就讲给我们一句顺口溜:“电灯不明,马路不平,吃饭站队,睡觉两层”。由此可见一斑。

早在1954年初,化工区就相继聚集了一些翻译人员。在我们到达之后又相继有几十名翻译人员到达这里。因为“三大化”的设计图纸和技术资料都是俄文的,必须译成中文供中国技术人员使用;苏联专家指导施工、生产也必须有翻译人员陪同,因之少不了翻译工作者。

1955年“三大化”的土建施工进入紧张阶段;1956年是设备安装的关键时期;1957年到了试车生产阶段。这三年也正是翻译人员同中俄技术人员共同艰苦奋斗的时期。

记得1955年夏天施工高潮时,由于苏联设计的图纸不能按序到达,有些工程的后期施工已经完成,而前期的图纸尚未到达,造成倒序施工,影响整体工程。待图纸一到,马上就翻译,昼夜突击,几天几夜很少休息;翻译人员既要保证工作进度,又要确保译文的准确性。这种长时间地多次突击性工作,开始时凭著年轻体力好还不觉得累,但日子久了,次数多了就有些吃不消啦。那时我们都有一种强烈的责任感,没有人督促,也没有强制性的规章制度,更没有什么“物质刺激”,甚至夜里饿着肚子,也没有人叫苦,我们都争先恐后地忘我工作。

1956年设备安装工作最繁忙的时期,翻译人员不仅要预先译好设备说明书,工艺说明书等技术资料,而且要配合中国技术人员在现场给作业人员讲解,发现什么问题就边施工边去找苏联专家研究,哪怕是黑夜也要去专家住所请教和讨论,直至问题解决。

1957年初,指导车间开车生产的苏联专家陆续到达,随同专家一起工作的任务摆在面前。翻译人员不只是语言上的翻译,而且是专家的朋友,工作伙伴,安全保卫员,又是中国工程技术人员的中间桥梁。

来中国工作的苏联专家都是本国最优秀的人员。苏联专家们在中国的工作热情也如同在他们本国一样,兢兢业业,把每个细节都讲给中国同行们。翻译人员寸步不离地与专家在一起,不仅要作翻译,还要保证专家的安全。有一次专家巡视现场,突然从高处落下一个物件,翻译人员手疾眼快挡住专家的身体,物件却砸在翻译人员的右臂上。原来是上面干活的工人没注意将扳手碰落下来,这是我亲身的经历。

翻译是一项特殊的劳动。翻译工作者不直接生产产品,也不亲自指挥具体工作,但缺少他们,中俄技术人员就会目不识文,骢耳无闻,工程建设无从谈起。翻译人员的劳动犹如铺路的砂石,人们一踏而过,但其劳动内涵不可无视。每当我回想起建设“三大化”时的日日夜夜,我会感到自豪,因为那确实是一段艰辛且又充实难忘的年代。

第二节 青春的记忆

(一)铁东居住区风貌

在我们从北京出发时,那里已是初春,而吉林仍然是白雪皑皑,劲风削面。但是天气的寒冷袭击不了我们建设祖国的热火似的心。

那一天到车站迎接我们的是电石厂人事科一位同志,他自己介绍叫董福昌。这是我们到吉林认识的第一位同志。他派来一辆吉普车,后来得知司机的名字叫张本德,也算是我们认识的第二位吉林同志。车子刚到我们面前,调头又开了回去,使我们莫名其妙。正在疑惑之余,车子又返了回来,见后面拖着一个斗车,这时我们才恍然大悟:原来刚才来到时,张师傅见到路旁的一堆行李,才又返回挂上斗车的。

我们来到铁东第七独身宿舍,一位身材高大姓谢的管理员——他已经是我们认识的第三位了——安排我们住下:我和曲国镇住在一楼,在收发室的隔壁;女生韩希珍住在三楼女宿室。我们的房间里有上下铺的床五张,即十人一间屋,同屋已有几人住,但仍尚未住满。

中午我们三人想找地方吃点东西,于是便走出七独身宿舍,来到一家私营小饭馆。这是一间不大的茅草房,屋内有一个长两米多,约半米宽,不足一米高的条桌,桌腿是用碗口粗的未加工的原木做的,埋在地里固定;两侧摆放几个小木凳。我们半蹲半坐式的在那里,每人吃了一个烧饼和一碗豆腐脑,算是一顿午餐。价格不贵:一个烧饼价钱是人民币旧币500元(核新币5分),一碗豆腐脑——1000元(核新币1角)。1955年3月正值我国币制改革,新旧人民币同时使用,至四月一日旧币停止流通。旧币兑换新币的比例是:10000:1。

午餐后我们游观了整个铁东小区域。小饭馆所处的这条街(现名大同路)当时是铁东最“热闹”的地方。西行二百米便是江北车站,再往西过了铁路就不算是铁东了。自小饭馆东行五十米,路南有一座日伪时期留下的工字形单层建筑,其正门面向西,进到里面正中是照相部;北侧是百货部和家具部;南侧是饭店,公营的,定时、间歇式开业——后来我们常到这里用早餐吃油条豆浆;东面也有一个门,门里正中是蔬菜副食部,其北侧正对着家具部,而南侧则是饭店的伙房。这是铁东唯一的一家公营商店,称铁东商店。这座建筑的西边和南边是一片耕地,还可见到星点的民房。在铁东商店东门的同一个院里有一栋新盖的红砖房,是粮油供应点,称广西街粮店(粮店正门面向广西街),这是1954年粮食统购统销以后建立的粮油盐专卖店。

我们就餐过的那个小饭馆的路北,即大同路北面,有一座二层楼,是邮局、派出所和街道办事处。此楼的西侧有一条土石路,(现称四平街)。街的西边有两座日伪留下的建筑,它们的布局完全相同,都是工字形的:南北两侧是二层,为单身宿舍,中间是单层,作食堂、茶炉和浴池。靠南边一座由建筑公司占用,称零号宿舍;靠北边一座由原吉林化工厂占用称一独身宿舍。我们住的七独身,还有五独身,六独身则是1953年新建的,位于铁东的最北面在水源地之山脚下列成一排。在一独身北边有一座新建的三层楼是专家招待所,在化工区工作的苏联专家住在这里。再往北是化工技校(1958年改为吉林化工学院)。

家属住宅楼分布在派出所楼的东部和北部,分为乙种楼和丙种楼,据说是敌伪时日本人课长级上司住的。平房住宅分布在铁东商店东边的称为八栋房(共有八栋),共有两排,每排四栋,当年是日本工人家属住的。它们的东面有一条路,现称抚顺街;另外在最东北角有叫做“十二栋”的住宅(共有一十二座房)砖瓦房,是日本职员住的。而此时,不论楼房与平房,不分干部与工人,通统是化工区职工住宅。新建的住宅楼只有一栋,称甲一楼。

在住宅区内有一所医院,二层楼,位于大同路北,抚顺街西的拐角处,日伪时期也是医院。医院的住院部,位于其西北部,也是二层楼;据说,日伪时期是女独身宿舍——此建筑至今(2007年)仍在,是日伪残留下的唯一尚存的建筑物。在医院的后面有一座日本小房作幼儿园用。在医院住院部的北面耸立着一个大烟窗,是铁东锅炉房,是当时铁东供热中心。医院的东面便是抚顺街,街东是化工厂子弟小学校;据说原来是日本人的“寻常小学校”。在小学校的东北角有个电影放映厅,称作“技校礼堂”,是铁东地区唯一的娱乐场所(后来改为电石厂工人文化宫)。它的东面便是平房十二栋家属住宅。

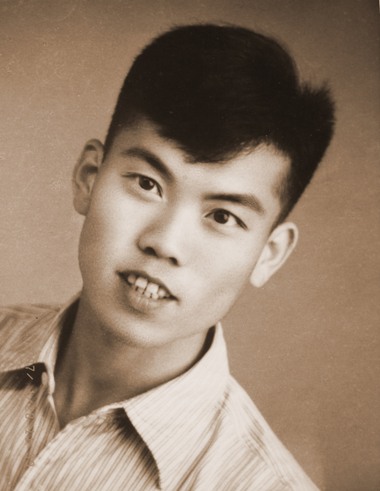

以上便是铁东生活区的概貌。这样的条件不能算是优越吧?岂知,我是自愿要到吉林化工区来的。在北京分配工作时,本来让我到北京西郊车道沟北京化工学校内设立的留苏学员培训班教俄语。为表现“ 积极进步” ,我自愿要求到艰苦的地方去,放弃了这个工作,由一位女同学留下。谁知,走的这一步让我当了二十一年“右派”。我的青春、帅气没有了。真如我的一位好心同事王关友说我的:“你放着北京不呆,到这里来流放!”

(二)工作地点“原一部”概况

次日,我们正式上班。电石厂的机关办公地点在一个叫做“原一部”的地方,位于江北火车站西约半公里处。这里有好几座建筑,都是日伪时期留下的。据说,日伪时这里叫做“一部”,因此我们称它为“原一部”,意即原来的一部;此外,还有“二部”,在江北泡子沿,是日伪原合成石油厂厂址,在化肥厂院内的北部;还有“三部”,是日伪时期的焦化厂厂址(现为电石厂焦化车间)。我们所在的是一座单层建筑,是工字形,前排是染料厂机关办公处,后排是电石厂机关办公处,中间为走廊,走廊的西部是食堂。其它建筑由施工单位使用;还有消防队,消防车库,瞭望塔。

吉林市江北化工区“三大化”正式建成之前称作江北化工区建厂筹备处,同时并存的还有化学冶金建筑公司(称为乙方),但两个单位统一领导,总经理刘键(原浙江省化工厅厅长),副总经理杨浚(留苏实习后回国人员)和康纳二位。至1955年2月筹备处分解为三个厂。我们到电石厂时刚刚分开半个月,时任电石厂党委书记王健全,厂长暂缺,三位副厂长:孟迪、洛仁、封哲。在江北化工区内有一座化工厂,即吉林化工厂(其前身是日伪时期的吉林化学株式会社)这个厂有三个生产车间:苯胺车间,以后划归染料厂;电石车间和制磷车间,以后划归电石厂;还有一个机械修配车间,是后来化工机械厂的基础单位——这是后话。

我们三人被分派到资料科,这是负责设计资料的收发、翻译、复制、保存等任务的职能性科室。在那个时期,资料科是很机要的科室,按前苏联的编排称为一科,而人防工程科才为二科,足见其地位之重要。我们的科长林少泉同志是一位抗战时期新四军的老干部,年过四旬,安徽省人;文化不高,但工作能力很强;要求严格,政治性强;他善解人意,有人情味,是我遇到的第一位领导者,也是好领导者。后来升职为厂长助理,以后任吉林化学工业公司设备处处长,据说后来调至新疆。带领我们筹备和组建翻译组的同志叫潘吉星,是一位很有学者风度的人,大连工学院(现大连理工大学)化工系1954年毕业,稍懂俄语、 英语和德语;是由染料厂暂时借调到电石厂的,帮助我们组建完善之后便回到染料厂去了。潘吉星同志后来调到北京工作,现在是中国科学院自然科学研究所研究员,中国古籍整理出版规划小组成员,国际科学史研究院(巴黎)通讯院士,中国科技大学研究生院兼职导师,是我国著名的编辑家、科学史专家。

(三)化工区中心土城子一瞥

不久,我们三人被派送到化肥厂翻译科实习。

那时,先期到达化工区的翻译人员都集中在化肥厂,各厂的俄文设计资料都在这里翻译,设立了翻译科;另外有专家工作科,负责口译翻译的同志们与苏联专家们在这里工作。我们到翻译科之目的是熟习业务。恰好有两名同学张后尘和阎吉相是与我们同时由北京来吉林的,分配到化工区化肥厂的,此时又见面感到更亲切,也不觉得新环境陌生了。

我们住在丙五宿舍。这地方叫土城子,在化工区总图上的排列位号为160,因此又称一六O,但少有人知。从这里到化肥厂办公地点要走30分钟路。食堂在厂内。这里的新建筑比铁东多,除丙五楼外还有:丙一、丙二、丙三、丙四和丙六楼以及甲一、甲二楼,均作为独身职工宿舍;也作为一些机关单位的办公处所——比如,那时的化工医院在丙三楼,当时的工程公司办公处在丙六楼。尚有家属住宅楼群。

翻译科的科长姓梅,是该厂某副厂长的夫人,老革命;有一位副科长陆维诚,四川大学毕业,兼通俄、英、德文,又懂技术,为人忠厚,深受敬佩。这里的翻译人员多来自哈尔滨外专,其次是上海俄专和沈阳俄专的,大多是年青人,是专职翻译,其中有好几位较早工作的翻译人员,不仅资历深,经验也很丰富;尚有几位技术人员兼做翻译工作,他们的俄语不专,但搞技术翻译很内行。他们都是我们的良师益友,在这里使我们受益匪浅。

我们三个人在化肥厂期间,有上海俄专毕业的六名同志分配到电石厂也来到这里,他们是:陈实、杜有海、孟云霞(女)、王道一、王更、郑金科;几天后,又来一位老资格的翻译人员——1953年武汉大学外语系毕业的王关友同志;总共我们已经有十人了。大家都很勤奋,专研业务,学习技术,早去晚归,周日也不休息,因此业务能力提高很快。我们在化肥厂实习了两个半月,到5月末回到电石厂。

在化肥厂期间有几件事值得忆述:

第一件事是,3月末我拿到了第一次工资40元2角。我和我的同学韩希珍的工资标准相同,都是187分,分值是2角1分5厘(曲国镇同学是在职干部学员,带着工资学习,保持原工资270分)。第一次拿到工资钱,高兴极了;首先买了一双胶靴,因为那时正值初春,冰雪融化道路泥泞,人称桃花水季节。那个时候胶靴很贵,都是天然橡胶的,尚无人工合成橡胶,用去了我月工资的将近二分之一,相当于一个月的伙食费。

第二件事是,我在4月27日被批准加入了工会组织,成为工人阶级的一员。介绍人叫吕农富,是哈外专1954年毕业的——大家都开玩笑称他кулак,这个俄文字的意思是富农, 正与他的名字相颠倒。有趣的是,在入会申请书上要有介绍人盖章,可是他连手戳也没有,而按了一个手印。

第三件事是,在吉林市首次也是唯一的一次参加“五一”节集会。1955年五月一日这天我们聚集在吉林化工厂门前庆祝国际劳动节,是作为一个分会场收听吉林市中心会场的广播进行的,会后是游行,由化工厂门前向北再折向西,顺着现在称作的郑州路走到山前吉林北站便解散。

第四件事是,在5月上旬,我在沈阳工科高级职业学校的同学刘桂芬来吉林公出,我们见面真高兴,“他乡遇故知”的感受甭提有多美,又是几年不见的老同学,就更加一成的亲热。又和她一同去我们的老师刘效良家,这又是一件趣事。刘老师是我们在沈阳高职时的教分析化学课的老师,后来调到吉林高职任教,师生见面百感交集,难以用文字形容。

第五件事是,在5月中旬一个公休日我和曲国镇同学到吉林市去。这是我到江北化工区这个偏僻小镇以来第一次去城里。乘坐化肥厂福利车(往返车费共2角钱),先奔向铁东经龙潭山脚下,沿松花江东岸即右岸逆流方向绕到江的南岸,再经过江南大桥(这是当时在吉林市唯一的一座松花江上的江桥,建于1940年,由一位名叫王百川的资本家出资经日本人承建的)到市内。那时,从松花江对岸到吉林市内很不方便,须绕道江南大桥,或是由江北火车站乘火车,或是经渡口过江去。渡口有好几个,比如哈达湾渡口、密哈站渡口、龙潭山渡口、江湾路渡口、三道码头渡口……我们在市内逛了重庆路,河南街等繁华街路,到第一、 第三、第四百货商店,还去了新华书店。在吉林电影院看了苏联影片<银灰色的粉末>。我们开心地玩了一整天。

(四)工作伊始

1955年5月28日下午我们自化肥厂回到电石厂。我们共10人,8名男同志住到七独身二楼20号,正对着南边的楼梯口,房间里共有上下铺的床5张,可供10人住,还剩2个人的空位留作放东西啦(顺便说一句,我在这个房间的这张床上一直住到1958年末我到装卸队劳动改造时为止,共三年零七个月;后来搬到三楼39号);2位女同志住在三楼。

5月29日开始工作;翻译组正式建立,任命“班子成员”和划分小组。行政组长曲国镇,团小组长陈实,工会组长孟云霞;化工专业小组马吉卫(小组长)、曲国镇、陈实;电气专业小组韩希珍(小组长)、郑金科、王道一;土建专业小组王关友(小组长)、杜有海、王更、孟云霞。

翻译人员缺少技术专业知识,工作难度挺大。这十名翻译人员都各自有千秋。我是在沈阳工科高职化工专业毕业后去学俄语的,所学专业与工作能结合得上;韩希珍同学是在1952年与我同时入沈阳俄专,自本溪工科高级职业学校选送去的,原来是学习冶金专业,对电气仪表很在行,也是初入社会。曲国镇是从大连化学厂调到沈阳俄专的在职干部学员,带着工资学习(我们那时是享受助学金);据知,他是在建国初期自山东到大连的老资格人物;在大连化学厂时做分析工作,但非专业课班出身,属半路出家。上海俄专毕业的六位同志是解放战争期间参加革命,南下以后转到地方又去学习俄语的,属于调干学习,但无工资,是供给制;用现在的资历标准说,他们都是离休干部;但从当时厂里给他们定的工资来看,他们的资历还是不同的:王更260分,杜有海245分,陈实和王道一230分,郑金科和孟云霞215分。王关友同志是老翻译,1953年武汉大学俄语系本科四年毕业,俄语专业水平最高,学识也广,工资早已经是285分。正是为了使我们的工作有专业重点,领导才作出前述的专业小组分工。

这里要插上一段重要的并使我非常喜悦的两件事情:

1955年5月30日上午10时左右我母亲从家乡看我来啦!对于一个刚刚在外独立生活的孩子,猛然见到了妈妈该是多么高兴呀!我陪妈妈在铁东这个小区域逛了一个多小时,看看这里的风貌。次日我陪妈妈到市里去:我们步行走到密哈站渡口,乘船渡江,再乘四轮马车到市里。那时吉林市的公交车很少,在江北只有自泡子沿至哈达湾渡口的一条线路,有两台日本人留下的旧汽车往返拉客。吉林市内也只有 三、四条线路罢了。我陪妈妈在市内玩了大半天,送上火车后返回。我还记得,那时我手里钱少,是曲国镇同学主动借给我30元钱给妈妈带回去的,帮我解决一时拮据,对此五十多年后我仍然感谢他。

就在5月30 日的晚上又一件好事发生了,一个黄毛丫头闯入我的生活。这天晚上,妈妈借住在七独身女职工宿舍。傍晚,我陪母亲到女宿室,见到一位金发姑娘正与两位女翻译交谈,室内还有几位女职工很好奇地围着,她便是刚刚应聘到电石厂任俄文打字员的安娜。对这个黄毛丫头,妈妈也有点惊奇,可万万没有想到这个黄毛丫头后来却成了她的儿媳。对于这个可喜之事,我已将其独特的记述(见:附件3“我的俄罗斯族妻子安娜”一文)。

(五)充满荆棘的路

1955年夏秋季节是翻译工作最繁忙的时期,是我们这些年青人充分发挥聪明才智和能力的时机。如火如荼的工作着。繁忙中充满乐趣,奋斗中伴随竞争,平和中显露心机,温和里蕴藏斗争。这就是社会吧!

1.美好的开端

吉林的夏天是挺美的,有山有水,有树有草。我们办公处的“原一部”距松花江岸不远,午间大家常去江边玩。夏季,为了家在铁东住的职工回家吃中饭,有的人还喜欢午睡一会儿,午休时间就多一些,下午2点才上班。有一回我们四、五个翻译人员去江边玩。江水清澈,一眼见底;大家在水里戏耍,水凉而不冰,清心又爽神。陈实同志在浅水处还捉到一条不大不小的鱼,高兴得玩来玩去又放了回去。很是开心。生活充满生机,思想无羁。

1955年7月的一天,染料厂的两名翻译张广成和刘宣智来到我们翻译组实习,就如在3月时我们到化肥厂一样,也是熟悉业务。真可谓“闻道有先后”。看来,比较起来我们还算是“先知”于他们了。张广成同志是我的同班同学,毕业后他分配到原重工业部建筑工业管理局(1956年成立建筑工业部),不久又调到化学工业管理局,之后来到染料厂。同学相遇自然要亲切一些。刘宣智同志是一名老翻译,陕西人士,毕业于西安俄语专科学校,工作几经调转来到吉林染料厂。但是他们二人与我们当初在化肥厂实习时有所不同,他们不参与我们的实际翻译工作,只是客坐,来去自便。到8月中旬有新毕业的人员来到(我所知的有沈阳俄专毕业的女生赵玉章),他们的队伍扩大了,便回去了。

1955年8月12日,我们翻译组来了两名沈阳俄专毕业的学生:王金钊,1953年由吉林工科高级职业学校机械专业选送到沈阳俄专的;李振荣,1953年由大连工科高级职业学校建筑专业选送到沈阳俄专的。他们的到来给翻译组增添了力量,特别是机械专业的翻译更需要。王金钊同志分在化工组,李振荣同志分在土建组。

1955年9月1日星期四,电石厂办公地点自“原一部”搬到电石厂厂区内。厂办公大楼共三层,二楼南楼梯口以南的全部房间都供资料科使用。翻译组占用一个大房间。

1955年9月3日星期六,下午3点多钟在食堂里招开全厂技职人员大会。因为厂内没有礼堂也没有大厅可供开大会用,所以借用食堂开会,只有在开特大型全厂会议时才在铁东文化宫(当时称为技校礼堂)召开。会议结束后尚未到5点钟。我们几名翻译人员没有回办公室便留在食堂里等候开饭,只有曲国镇一人回办公室了。大家正在谈笑中,曲国镇跑来说,还没到点你们怎么就等着开饭了?快回去吧。当时陈实立刻便回去了,其余的人没回去。事后,在科里的一次会上,林少泉科长批评我们不遵守劳动纪律。曲国镇作检查说,他有责任,没管好大家;陈实也检查说,当时如果曲国镇不去找的话就也会犯了错误,等等。有趣的是,我们这几个没回去的人一个也没作检讨,连声都没吭一声。年青人没在乎。后来得知,是资料科一个叫高振声的人反映给科长的。对这件小事我记忆犹新,回忆起来觉得挺有趣。

1955年9月4日,周日休息,我到市内去。那时因交通不便,很少外出,去一趟市内要步行3公里到渡口,乘船过江,再乘马车到市内。当归来时开饭时间已过,我在六独身宿舍楼外南头小贩处买烀苞米吃,听人们说又来了几名翻译,是哈外专毕业的,住在六独身,我特意去看看,结果没见着。次日,果真有七名翻译来报到,他们是:秦经中、任润培、余国培、沈百英、钱德基、周荣熊和邓惠文(女)。至此翻译组已有19名翻译了。翻译人员多了,各专业小组扩大:秦经中、邓惠文在土建组,周荣熊在电气仪表组,任润培、余国培、沈百英、钱德基在化工组,因为当时基建安装工程已近尾声,而化工工艺资料很多,因此化工组力量加大。

2.工作转正,长工资

1955年9月26日下午资料科全体人员开会,讨论为我和韩希珍转正和长工资问题。按当时的规定,高校毕业生参加工作半年后转正并长工资,一年后定级也长工资。翻译人员当中只有我们俩人合于条件。工资可以长一级(其实就是一个档次)也可以长二级。经讨论决定我们二人均由187分晋为200分。会议最后林少泉科长提议要给我多长一级,长到215分,其理由是我是学化工的,学用结合发挥作用大。此时,翻译组长曲国镇提出一个意见,他说:“在北京分配工作时,让马吉卫到俄语培训班当俄语老师,他不去,不服从组织分配,不能给他长两级。马吉卫应当对这一问题提高认识”。当时会场上一片寂静。我心里很不平静但不能沉默,如果我不说话,就表明是默认曲国镇的说法。于是我发言说:“林科长提议给我长两级,我自己认为不应这样,不能单从学用一致来考虑。如果是翻译冶金专业的资料韩希珍同学就会比我强很多,所以我不同意给我多长一级,我们俩应该是同等的。至于曲国镇提的说法与长工资毫不相干,更不应作为不给我长两级工资的理由,况且事实与他说的并不相符。”接着我阐明了当时分配工作的情况:“分配工作时,当时的化工局干部科长一个一个人的找谈话,谁也不知道别人会被分到何处去,只有本人知道,你曲国镇怎么知道我被分配去当老师?那是我自己对大家说的,但不是我不服从组织分配,而是我主动要求到艰苦的地方去,如此这般而已。” 会上大家没提别的意见,而就此散会。转正长工资的事至此结束,我和韩希珍的工资均长到200分,合人民币43元。

我在想,曲国镇与我是同学,虽然不是同班,也算同期的校友呀,不管咋的也是坐同一趟车来的,不互相维护也就罢了,为何曲解甚至捏造事实诽谤同志呢?初入社会的我,第一次蒙受不白之冤。当年本来是自愿到艰苦地方去为建设祖国的进步行为,却被别人说成是不服从组织分配,作为口实。此事使我悟出一个社会现象:那时就有那种喜好找机会整人抬高自己的人了!踏着别人的头向上爬,这种人实在卑鄙。

3.我患上急性胃炎

1955年11月17日午餐,我吃了6两高粱米饭一盘红烧肉,下午2时许胃开始痛,起初还能挺得住,后来疼痛难忍。林科长让我到资料组值班人睡的床上卧着,但仍是痛的难耐。下班后我乘坐哺乳室送孩子妈妈的车(那时厂里还没有专供人乘坐的汽车,是用载货汽车苫上防水布,里面固定几块木板当凳子,很简陋)回到铁东。

晚上,同志们给我请来一位医生,瞧了一下,说怕是胃穿孔。没有什么招法,反而倒怪吓人的。折腾一夜。

次日,到铁东医院,一位老医生(后来得知是内科孟主任)给诊断,是急性胃炎,要住院治疗。住进病房,好大一个屋子,有十几个病人,有患内科病的,有患外科病的,都挤在这里。为我治疗的负责医生姓马。记得每天肌肉注射一种叫“胃舒”的药,口服的药粉不知叫啥名,几天后就不痛啦。有好几天不准吃东西,后来也只让吃流食,过了一周才可吃普食。

住院期间某个周日的一天,我的同事陈实来看我,还带蛋糕来,瞧我恢复得挺好,慰问几句话便离开了。我眼看着桌上的蛋糕,真的垂涎三尺啦!入院以来从未敢贪吃,只能吃半饱,这回实在馋不过,就大吃起来,病友们都笑我说:“瞧这个闹胃病的!”

在医院的日子有许多有趣之事还没有忘记:

和我临床的,是一位肝炎患者,住了很长时间了,已经有所好转,医生让他多吃糖。自己买,家里拿,别人送,好多好多糖块,塞了一柜子。成天嚼糖块,直叫牙痛,惹得大家发笑。过了几天,他把糖块送给大家请客了。

同一病房有一位姓张的老同志,是吉林化工厂第一独身宿舍管理澡堂子的师傅,一天早上医生查房没有给他检查病情,他很生气地问:“为甚么不管我呀?”医生问他:“你是哪一科的?”他回答说:“我是行政管理科的”。惹得全屋子人哄堂大笑!——本来医生问他是属于哪一科的病人,而他理解为在哪个科里工作。

还有一位年青人,患的是阑尾炎,刚开了刀,猫着腰,痛得直叫。躺在床上也翻来覆去地叫。上面提到的我们同病房的那位张老同志突然喊:“大辫来啦!”这一句喊,真是成了灵丹妙药,小伙子立刻不叫啦,还爬了起来,似乎要下床去。恰在此时,进来一位疏着长辫子的姑娘,扑向这个小伙子。此时大家才恍然大悟,原来是对象来啦!爱情的力量可谓是一付镇痛剂。可是,治标没治本,稍后,小伙子又痛得叫起来。

11月29日,科里来人让我出院,说是有新任务。当天下午便离开医院。

4.去进修学习德语

得到厂里通知,让我在11月30日去染料厂参加德语学习班,同时去的还有任润培同志和王金钊同志。要我们准备粮票和钱,早餐在染料厂食堂吃。

11月30日一大早,我们便到了染料厂。教室是在染料厂办公楼的地下室。我们到的时候,已坐满了人,但给电石厂的三个人留的座位还空着,是按各单位预报的人数安排的。人到齐之后,便开始。

首先由染料厂厂长陶涛(女,1956年调到化工部任副部长)作了简短的讲话,祝贺学习班开课,并说明办班的目的与意义。算是开课典礼吧。之后便开始讲课。

老师是染料厂的一位工程师,姓乔,年五十有余。没有教科书,老师拿着一本英文版的赵林克悌编的《科学技术德语课本》,边看边讲。看来这位老师的英语比德语还好。

课程从发音讲起,学员们都有一定的其他外文基础,因此学的很快。我,因为在学校时玛丽娅老师曾经指点过一点点德文,似乎通点路,掌握的快些。

每天从早6点30分至8点上课。白天正常上班工作,晚上5点到7点再上课,完全是不脱产的学习,全靠自己挤时间复习和巩固消化。开头没有书,全靠自己记笔记,后来每个学员发一本《德语入门》,作为教材。这本书是影印本,原是上海洖淞书局印刷,解放前编的。这本书可给我们解决了大问题。

那时确实很辛苦,工作又非常忙,往返路上没有路灯,起早贪黑,又正值冬季,昼短夜长,天气寒冷。王金钊同志半路就不学啦,我与任润培同志坚持到学习班结束。后来科里借给我们俩人每人一台公用自行车,可是仍然很辛苦。记得有一次晚上去上课,天黑得对面不见人,走到老化工厂门前时,对面来一辆三套挂的胶皮轱轳大马车,我毫无察觉,一下子钻到马下,幸好这匹马挺“仁义”,立刻停下了,没踏着我。回忆起来好害怕呀!

学习班至1956年春节前结束。感谢组织上给我这次机会,使我又掌握了一门外语,虽然不是很精,但毕竟是引入了门。在此基础上靠自学又有提高,以后还为厂里翻译许多德文资料(我厂制桶车间的设备全是由民主德国进口的),也算没辜负厂里送去学习一回。

(待续)

来源:民间历史