21、概述

2008年1月我和老伴住在上海市营口路,这是小儿子和儿媳的住所,他们的独生女儿依陶是我们的第六个孙辈,也是最小的一个。全家围着她转,视为掌上明珠是自然的。

3月28日是她满四周岁的生日,庆贺生日的蛋糕和晚餐是现代孩子们都知道的,也是平常不过的事情。电动遥控直升飞机,是陶陶最喜欢最高兴的礼物。门铃响了,快递员送来一架小蜻蜓式的电动遥控直升飞机,玩了几次后就搁置在书柜里睡长觉,孩子们也似乎忘记了这架直升机。她每天从幼儿园回来,第一件事情就是打开电视看IPTV里哈哈乐园的节目--鼹鼠等。而堆在角落里的积木和电动车之类也很难吸引她了。这个四岁的孩子能如此准确的使用几种遥控器选择这个喜欢的节目,对于她父辈的童年来说,她简直是个神童。她的祖辈的童年又是如何玩的呢?玩的内容又是什么呢?

她的父辈是五姐弟,最小的是儿子,在三岁多就跟着姐姐们去摘辣椒,最大的是女儿,那时也只12岁,已经成为家里的辅助劳力。他们玩的是单调的、自然的土玩法,如到光秃秃的黄土坡上坐溜车,弄得一屁股黄泥巴回家,还要挨打骂。如果到群体中去玩,就会受歧视,结果是挨打受气哭回来。他们的唯一玩具,是一个小皮球和父亲做的竹制呼鸡婆。

这是生不逢时,碰上靠工分吃饭出集体工的时代。生产队长的权力高于中央,可谓九级司令部。孩子们的工分标准是每日四分六分不等,还要早晚割草放牛争取一点工分。所以我的五个孩子都没有玩的时间,是个受气的单调的呆板的屈辱的童年。

她的祖辈的童年可以无法无天的玩,纵情所欲的玩,太多时间是在自然界里玩,与水玩,与泥巴玩,融合在整个大自然里。而且都是在群体中玩,没有孤独,没有歧视,没有社会和家庭的压力。所以我的童年,可说是上树可攀桠,下水可捞虾,进山挖窑打灶,掏鸟捉蛇钓蛤蟆……我是个不折不扣的顽童,在群体中有时也打架,也赌气,但很快又融合在一起了。因为童心是很单纯的,受的家庭影响也是很朴实的。

我的童年时代的顽童大都是七十岁以上了。大家都还清晰地记得童年的往事。上几年回老家与老顽童们翻旧布袋,凶牯里(潘兄升)说:“你在你家后门口挖了个巴掌大的氹,养了些鰟扁屎(一种头小体扁的小鱼)和磨沙狗(一种圆体小鱼),还有一些墨聋里(一种青色圆身小鱼),我把自制的土枪对准水氹,点燃火引,砰的一声,小鱼炸得飙起好高,你气得就要哭(在场人听了哈哈大笑)。后来我们合伙腌紫苏吃,你说凶牯里,快去加点盐。等我搞盐回来,你把紫苏都吃光了,把我气死了!你这是报我炸鱼的仇吧?”

大家又一阵笑声时,凶牯里的口水顺着下巴尖快流到颈壳里,他习惯性地用右手把口水捋在手心里。我说:“世上只有猪婆唬,你比猪婆唬三分,你是个超级夸张专家。”他不服气的补充道:“我们和李拐子在太和塅熬萝卜吃,其实萝卜还冒熟,你就去试,结果烫了嘴巴。”

像这一类叫做野餐或者野炊的活动,我们要痛快得多。我们不能得到家长的支持,我烧的红薯是偷挖的,萝卜是野生的,油盐是家里偷的。没有现代美食文明的酱油、味精、鸡精、香油和火腿等,更没有老师领队和家长陪伴。饮料是用熬萝卜的砂汤罐烧自然水,没有橙汁和矿泉水。所以我们的野餐是绝对自然和绝对自由的。

我的孙辈们住在一层百多平方米的套间里,不知天高地厚,不知什么是品字屋四合院,拥有一柜子玩具、一台电视和一部电脑。他们说爷爷奶奶是土着民族,是原始人群,是放荡不羁的顽童,是冒开化的刁民。这是应该的,因为孙辈们只知现在,不知父辈们的童年,更不知祖辈们的过去。他们不知道筒车转水,不知道呼鸡婆……我只能把祖辈童年的玩具和玩法做个粗略的分类和注释,使孩子们知道祖辈们的童年是原始的,是落后的,但也是自然的,自由的,或许是属于非物质文化遗产之类的。

22、室内活动

我的童年大多住在那个有大地坪的老屋里,这是个既有横厅又有天井的大屋场,住着十多户人家。大地坪下面的屋场叫塘闲屋,也住着六七户人家。南面的楼里屋场也住着上十户人家。这是相连很近的三个屋场,孩子们经常在一起玩。男人们忙于作田种土,女人们忙于纺纱织布,很少来管孩子们。所以孩子们都玩得痛快,玩得自由自在。

在这个聚族而居的地方,没有大富户,家里没有条件买玩具,只有从南岳朝山回来的老人带过小喇叭回来送给孩子们。大人小孩都把这个受过香火的玩具看成宝贝,不敢随便丢失。所以这个时代这个地域的孩子都有合群性,都顽皮,也都憨厚,没有孤僻的性格。

其次,孩子们都喜欢自制玩具,就地取材。何况很多玩耍是不需要玩具的,只是集体行为而已。在这种环境里,孩子具有广阔的空间和充足的时间,冬天和雨天都集中在厅堂里,月光下都集中在地坪里,晴朗温暖的秋季集中在山里,炎热的夏天集中在溪河里……还有下雪打雪仗、结冰打冰棱等。

在室内活动里,像“牵羊卖羊”、“捉迷藏”、“丢手巾”的古老童玩,在有的地方还延续下来。像“老虫咬猪”是个粗暴的游戏,有点类似老鹰抓小鸡。像“筒车转水”是由一个大孩子领头依次手拉手,从领头的腋下穿过,形成转动的车轮。翻筋斗一类有侧翻的打翻车和正翻的日头过山两种。

最热闹的场面是跳绳。事先安排不活跃的大男孩拧一根两丈长的粗草绳,经常由沈晓兵搓拧,女孩帮他添稻草。然后由两个大男孩负责幌动大绳,其他活跃的孩子进绳跳跃,绳子打在泥土地面的劈啪声和脚板的跳动声很有节奏。有的跳着单人绳进入,是大绳里面跳小绳,还有的背个小孩跳入。我是高手,可边跳边在地上捡东西,也可在大绳里面跳一下,在自跳的小绳里面连跳两圈。

最使大人不高兴的游戏是“躲躲”。由一个人藏好身子后,大叫一声“躲躲”,然后大家蜂拥去找。躲藏在稻草堆里、柴火里、锯末屑里、秕糠里甚至米桶里和被子里,更糟的是躲在牛棚猪舍里,衣服沾满了灰尘脏污,把东西也搞得乱七八糟。所以这种游戏,女孩子一般不太喜欢参与。

女孩子喜欢的,除了踢毽子外,就是打石子。选七颗大小一样的圆整石子,右手握住石子一把撒在平整的大石头上,从中选一颗石子出来作为抛子是至关重要的。选出抛子的关键是使剩下的六颗石子能基本形成1颗、2颗、3颗分开的布局。当将抛子向上高抛时,迅速抓起剩余的一颗然后接住往下落的抛子,第二次抛在抓两颗接,第三次抓三颗接。然后把这七颗石子放在手心里向上一掀,迅速用手背接住。接住几颗叫几斤,接的过程叫秤子。两人打子,各把总斤数加起来定胜负。此外还有花样打子,如画眉跳间和金鸡啄米等。

23、火炉边的故事

冬天到了,家家户户在客房里生起大火来。我的童年时代,气候偏冷。大人常说:七月半,放牛伢子躲田墈;九月重阳,移火进房。每年烤火的时候来了,祖母就把火房打扫干净,摆在靠墙一边的茶水柜叫火凳,有四屉一柜。中间的柜子里放着茶碗钵,里面通常有半钵清水,茶碗浸在里面。客人来了,就从钵子里拿出茶碗,打开抽屉放一撮本地烟茶叶,用剪刀在川穹(川姜脑)上刮几片川穹薄片或者直接放一爪小茴香。再从通钩上取下铜壶(我们叫趋壶),滚热的开水从壶嘴里冲到茶碗里,茶叶和香料都翻滚起来。最后用条盘托住端给客人,说一声:“请恰(喝)茶”。客人接茶后回一声:“劳神”。客人临走时把茶碗送到火凳上后,再说一声“烦茶”告别。

祖母很讲究喝茶。她虽然很贤惠,但也讲究看人泡茶。她的茶叶都是自采自制的烟茶,老屋的楼板上有大小不等的粗陶罐,分门别类放着新茶、陈茶,头茶、二茶和粗茶、细茶等。茶叶上放着用纸包好的茴香和川穹,再盖上笨重的陶盖。

火房的火炉正上方楼板上装着上小下大的方斗,烟火热气可通过这个方斗进入屋顶青瓦上的天窗排出去。这个方斗的下部和楼板面平齐,中间横梁上是挂通钩和挂腊肉的地方。铜壶就挂在通钩上,通钩由两根铁条组成,上面有一块鲤鱼形状的铁板控制上下升降。社教时来农村的知青,把这种挂水壶的通钩叫升降机,也是很形象的描述。

祖母的茶凳尺寸也是有规矩的,它的宽高长之比为2:3:4,分别是1尺2寸、1尺8寸、12尺4寸,6是它的最大公约数。这个茶凳是祖母的嫁妆,茶具必需和它配套,即有凳有钵有壶有碗。凳的中柜摆钵碗,右上抽屉放茶叶、茴香和川穹,右下抽屉放洋火和引火的草纸,有时还放少量针线剪刀等。左上抽屉放一本通书和一个算盘,左下抽屉放一本铜版的百家姓和一本木刻的三字经。

祖母的茶碗钵是黄铜打的,大跃进搞食堂时上缴了,后来她就用瓦钵代替。再后来瓦钵打成两边,她又用桐油石灰糊好,一直用到去世的那一年。水壶也是黄铜打的,壶盖上刻着民国XX年造字样,大跃进时她把它送到芦仙寺舅祖父家躲出来了,我们现在回老家时还能用得上它。

祖母的茶碗有大盖碗,上下一样大的把碗,比普通饭碗要小一点的摊壏碗。而祖母把大盖碗看得最重,只有招待女伴时才用得上它。有一只开了拆,她就用篾丝箍好继续使用。女伴来了喝大盖碗茶时边喝边谈禅,叫禅茶。每逢禅茶时,什么都能讲得出来,有时哈哈大笑拍着腿,有时痛哭流涕叹着气,有时愤反西天红着眼。喝不了的茶,谈不尽的禅,直到尿脬胀得挡不住快要湿裤裆时,才离开火炉,喊一声“烦茶”。有人编了顺口溜:

请客莫请女客,请一个来五十,请两个来一百,桌上打大水,碗里开了拆,缸里低一寸,尿桶里涨一尺。讲得三句家常话,眼涕巴沙,不是讲家娘孬,就是讲丈夫差……

这说明旧社会的农妇,确有苦衷无处申述,带个孩子去赴宴就说是带拖,只好三五成群,趁着烤火禅茶,发泄一下也算痛快一些。

在这大地坪的老屋场里,只有天吉堂(沈皆遂)和我家有铜制茶具,其他户子只有石茶凳和瓦水壶。到上个世纪五十年代末,保温瓶的普遍兴起,铅制茶壶的普遍使用,以及大办食堂时的收缴餐炊具,使得铜制茶具基本灭绝。而被淘汰的瓦壶却被农民派上了用场,栽种西瓜棉花时,用来点枓浇水都是好家伙。难怪祖母常说:闲时捡了急时用,鹅卵石也有翻身时。

我家的火炉是用八块青砖围成一个四方形,青砖外围用木条方架套住。火炉靠墙一侧放一个大树蔸佬,外侧架着硬柴(劈柴)。当火焰旺盛时,祖母用屑盆撮些粗糠头拌着茶球壳盖在树蔸佬上,此时烟火交混,冲得斗上的腊肉在微微摆动。祖父就说腊肉动了,明朝有客来。火炉边上煨着一个装满水的洞罐(大陶罐),里面的热水可以解决一个人的洗脚水。有时也煨着一只砂汤罐,大多煮的是六月爆(黑豆子),睡前打两个鸡蛋放在豆子里,就是等待已久的夜宵。

大人来烤火叫坐夜人家。常来的明老星(我的本家细阿公沈明星)、汪牛皮、国撇子和六老倌等。除了听他们吹牛皮外,还搞一个节目--请火炉哥哥。先选一根粗壮的羊齿卢蕨叶柄垂直插在炉灰上,最上端折成一弯钩形,再用卢蕨梗折一个W形挂上这个钩上,又再折两个Z形的分别挂在W的两边凹沟里,然后就是由祖母请火炉哥哥出马。

祖母手拿一羽鸡毛,一边在裤脚上揩摩,一边念着:火炉哥哥火炉灵,火炉哥哥有灵神,前门来骑竹马,后门来骑扫把。念完用鸡毛向前接近这个Z形的脚,Z形就向前摆动靠近鸡毛。儿时的我觉得我很惊奇,难怪祖父在元宵夜和除夕夜,总是在火炉和灶弯里点上烛。长大读了物理才知道,这不过是在干燥条件下,羽毛与纤维摩擦产生的静电现象,使得Z形卢蕨杆摆动。离开这些条件,祖母是无法请火炉哥哥的。

在烤火时,把柴灰扒平,可以练字,也可以写生字给别人认。就在这个火炉边,祖父教我读完了《百家姓》和《三字经》,还学会了六百六(珠算从1到36连加等于666)。

老人们也喜欢在火炉边讲昔日(故事),大多是某员外有三个女婿的故事,或三个同年(同庚)的故事,或三个同窗赴考的故事,都是以四言六句的形式来表述。至于猜谜语,仅限于猜物器。细阿公明老星曾讲过一件猜谜的往事。他说有一个夸海口会猜谜的人被难倒了,其谜面是:双脚吊,双脚走,三只耳朵一只半口。此人猜了三天六夜也找不到这种怪物样的物件,只好低头请教谜底。原来谜底指的是屠夫黄林长肩上背着一边(半只)猪肉在路上走,由一死一活一动一静的屠夫和半边猪肉组成的三只耳朵四只脚和一只半嘴巴的背物现象。这种在谜语大全上无法找到的谜语虽不能登大雅之堂,可也是闾门里巷的笑谈。

另外一个喜欢讲故事和出谜语的人是寻梦明,他租了天吉堂的房子作田打豆腐,虽然很辛苦,也很诙谐热心。他是石江村刘武子老师的岳父,活到八十几岁才去世。寻叫我们猜个谜语,说这是件很熟悉的东西,谜面是:远看是袋口,近看是袋口,不是口袋的袋口,是袋口的袋口。我们始终无法猜出,原来谜底是袋在牛嘴巴上的竹络子,又叫牛嘴络,耕田时防止牛吃庄稼。这种用口袋袋住牛嘴巴的现象可简化为“口袋袋口”现象,使我想到“水车车水”、“牙刷刷牙”等。

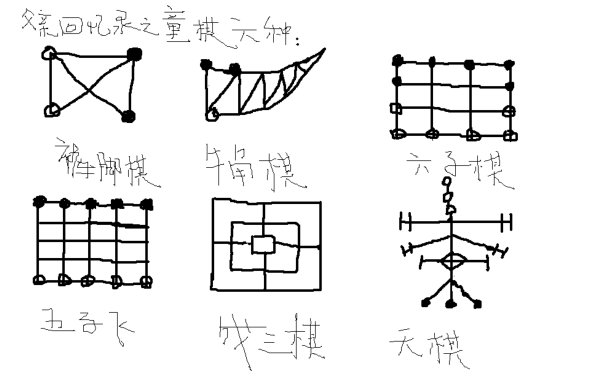

24、朴素的童棋

宝乔宗祠门口的凉亭里,跨圳盖的大青石板,是我下童棋的老地方。帝王的口气是天作棋盘星作子,地做琵琶路做弦。可我们农村孩子的棋盘是灰地、沙地、泥地、最高级的是凉亭里的青石板。至于棋子是就地取材,有石子、树枝、泥团,也有瓦片竹片和卢蕨梗等。有时把虾子螃蟹也当棋子,桃核、李核是最标准划一的棋子了。

我在童年学会下棋也是从低到高,由易到难循序渐进的。启蒙是下裤脚棋,谁先谁后,一着定输赢。棋盘由四画构成一个冈字,只是中间这个X到边到角。两人对弈,各子两粒,谁关死了谁就输了。有个规定,先走子的只能把上面的子移到中间,即第一着不能走下面的子,否则一着就关死了对方。这是最原始的童棋,大人们把下裤脚棋的人比作穿开裆裤的人。

还有一种牛角棋,也是谁先谁后,一着定输赢。甲方两子乙方一子,谁被挤到牛角尖上谁就算输了,但必甲方先走。这种棋也是极原始的,完全属于象征性,思维成分很少。

比以上两种高级一点的棋,是六子棋。棋盘由四根纵线和四根横线组成一个极简易的微型围棋棋盘,甲乙两方各有棋子六颗,以同在一直线上的甲方两子吃掉乙方一子,直到吃掉乙方的六颗子,则甲方全胜。谁先谁后走子,不影响胜负。关键在于如何破坏对方的设置,如何创造己方吃子的条件。这种棋局简单易下,但已有一定的心计含量。

还有一种棋,叫五子飞。它的棋盘由五根纵线和五根横线组成,比上述六子棋的缩微围棋棋盘要略大一点,甲乙各有五颗棋子摆在端面的横线交点上。走子是设法飞越一颗间子飞到对方的摆子位置,如果间子在中间位置,己方的子就直飞到对方位置,如果没有间子就只能一格一格移动,谁先把五颗子移到对方的阵位就算胜。这种棋的取胜技巧在于利用间子飞子,适当移动子创造飞越条件,以及破坏对方的飞子条件。不吃子,只飞子和移子,战场上无伤亡,用兵以神速占领的棋技为主旨。

第五种是成三棋,意即三个子排在同一直线上的三个叉点叫“成三”。甲乙各有十二颗子,只握在手心里,不摆在棋盘上。下棋的方式也与围棋类似,各放一颗子轮流,如果甲方成了一个三,就任选乙方的一粒关键子吃掉。在轮流放子时,都是在破坏和创造“成三”的过程,如果乙方的子无法“成三”了即为负。取胜关键在于离间对方,并创造己方的双关“成三”条件。子放完了,也可一格一格移动走子,作用同上。有时大人们也来帮孩子下成三棋,这种人叫“背关刀”。

第六种叫天棋,一般多为女孩喜欢下。要三个人组合在一起走子,走子的机会靠三个人随意伸出的手指头数字之和来决定。运气好,走子机会多,很快从地下走到天上的中间顶点位置,剩下两个人继续碰数走子。第二个走到天上的东边后,第三个就只好一步一步移到天上的西边,慢几步子就要吃几碗屎(象征性的),第二名吃鱼,第一名吃腊肉。甲乙丙三个人分别自选一五七、二四八、三六九。如果三个人伸出指头来各为五、一、三,则合为九,就该丙走一步。所以决定走子的机会,不由主观思考,只由随机性和偶然性来决定。但有一个规定,三个人的指头数加起来超过了九就必重来。

还有一种算盘棋很少有人下。以算盘为棋盘,算珠为棋子,两人对弈,梁之上下各据一边,先拨定两珠,再通过拨珠向前移动一位或者跳前几位,靠设置跳位的远近,先到达对边的为胜,这是现代跳子棋的雏形。

这是住在塘闲屋场里的沈景春教我的,以后从未见到人下过。

我们下棋为了胜负也发生争执。有时用手板把棋子一扫,就不欢而散,只是无法掀翻这块地皮子棋盘,至于棋子那是就地取材,取之不尽的。下次又在一起玩,从不记仇。大人说:小人无诈,赌气是冒长性的。

25、九龙山和金甲神

“梧桐落叶,一根光棍扫秋风”,秋天的凄凉和冬天的严寒孩童时记忆很深。即便在这种自然环境下,我们还是三五成群地活跃在山野之中,甚至在“三九二十七,檐前倒挂筚”和“四九三十六,黄土地里出白肉”时,也从不缺席。只是到吃中饭和吃晚饭时回家,必须有个进门槛--一竹篮松针叶或者一篮喂猪的禾花草。数量少的孩子总是把柴草架得蓬松一些,进门时讨大人一句欢喜话。

大地坪老屋的槽门正对九龙山,九龙山上驼背古枫的枝条垂近地面,我和晓蛮子(沈晓兵)几个顽童常坐在这硕大的枝桠上夹马,一闪一闪地挺威风。大人们看见了就把我们赶走,并臭骂一顿,但特别注意不能叫我们的姓名。因为古枫树枓下伴生着高大的古樟树和古柞树,庞大的树荫形成阴森可怕的气氛。几个大树枓挤在一起,结满青苔地衣,破伤的树根有很多黑洞,时常能看见蠕动的土眯蛆(蝮蛇)和笋壳斑(一种本地小型毒蛇)在出入树洞,更可怕的是挂在垂枝上的青竹篙(树蛇)昂着头虎视眈眈。

树枓下还有一个不足半平方米的小石庙,顶上盖一块青石板或半边陶瓦缸,里面有一块大青砖,砖上用五色描绘成了五个半身人像。这五个人像叫五通,这个鸡灶般大的庙叫后山灵官。这种不正规的神社老人们称为软坛。因为后山灵官总是容易生气害人,所以常把容易生气的人称之为后山灵官,患了邪病就说是碰上了五通。因此大人不准小孩来这里玩,就是来了这地方也不要互叫姓名,默无声息地离开就是。

玩够了以后,我们用竹制抓耙爬一篮枫叶后就忽忽离开。山下有个三开一进的九宫庙,雅称瑞庆宫。我们扛着柴篮到这庙里打一祭(歇停一下)的原因,是为了看看九宫老爷的手脚。九宫老爷的手脚有能活动的关节,轻轻动一下老爷的手就打下来,吓我们一跳。这里已经没什么香火,但敬神时,巫师还是虔诚地邀请各案大神,少不了说一句:瑞庆宫九宫先师。

土改时,喜欢唱夜歌的地主国时子(沈国俊)改住在这里,在某一个漆黑的晚上,民兵派地主子弟沈郎村、沈福厚、沈皆遂等人把九宫老爷抱走烧了个干干净净,于是九宫老爷在人们的印象中慢慢湮灭。

国时子的续弦陈月娥为他生了一女一男。夏夜来时,国时子教他三岁的男孩康寿唱夜歌:名字沈康寿,门前近大路。如今落了皱(时运不好的意思),住在九宫庙。不料被路人听见,向治保主任反映了,结果是上台当活靶子,挨一场斗争而了结。大跃进冒饭吃,国时子夫妇难逃饭劫,只好把康寿姐弟俩送到平江县长寿街的大山深处给别人做崽作女去了。

到二十世纪七十年代,康寿偷逃回到九宫庙,他的亲爹亲娘国时子夫妇都已去世,在他叔父沈玉泉和舅父陈操存(也就是打我屁股的启蒙老师)的拉扯下学会了篾匠和吹打乐器。到八十年代,他不再串户做篾匠,开始做铁货生意(卖镰刀等)和麻鸭生意(放雏鸭),上半年放货,下半年收账。到九十年代,不做了那风风雨雨的跑单帮,吹唢呐打大鼓也只当包头赚点跳手钱,在泮春租了个门面开五金店发了点小财,娶了个嘴强手硬(学了点武打)的妻子,生了一对龙凤孩子。二十一世纪初,康寿把九宫庙夷为平地,盖了一栋两层楼房。

从此,在这里很难找到有关九宫庙的一砖片瓦,可是这个地方还是称九宫庙,人过境迁地名犹存。

至于九龙山,依然还是叫九龙山,只是那些古木参天的大树荡然无存。为了充饱土高炉的肚子,保钢铁大王升帐,都被砍伐烧成木炭。随着粮食卫星上天,这个土山包成了不毛之地。当食堂结案,仓鼑空虚,饿殍的幽魂使人谈粮色变的时候,刘少奇主席的“见缝插针”政策成了一根救命稻草。九龙山这块曾经有五通的地方,又活跃起来,这里被分割瓜分殆尽,包谷、红薯和黄豆的绿装替代了参天古木,后山灵官的属地确也救活了一些黎民百姓。

六十年代中期,醴陵的社教工作队在这里搞了几年,阶级斗争为纲的政策急剧升级,明专的五类分子和暗专的二十一种人被指令在九龙山栽种楠竹(江南毛竹),成为改造自新的劳改场所。殊不知这个山头向阳干燥,大部分竹种死亡,身为右派分子的我栽的五株反而都成活了。到年关集训时,这个事情被看做是老实改造的好表现,后来还总结在摘帽材料里。

自八十年代以后,九龙山全部土地陆续建起了新楼房,水泥路也修上了九龙山,一直通到狗妹(陈秋涛)的木工厂房里。不过,后山灵官的遗址难以确定具体位置。而我在土改时观看枪决潘魁吾()的那块地方,也没有了爬满过墙风(络石藤)的壕基,我的老同学徐护国在那里倡建了一间金甲将军庙。前几年我特去看了,神龛的对联是平江县陈雁峰老先生做的老对联:

金为友,玉为昆,当年伯仲齐名,功存唐室。

甲则坚,兵则利,此日英雄长在,威震淮川。

金甲将军庙简为金甲神写在庙门上方。原来的庙是一间瓦房,菩萨是从平江县分香火过来的,其实是徐姓徐刘氏主管的私神,有神无庙,但钟鼓神龛齐全。后来新捐了一座神轿,我送了一幅神轿联,联曰:

金方医百病

甲盾辟群魔

金甲神发药方也保留了一些信士,香火未曾间断,钟鼓的悠鸣声和鞭炮的劈啪声常在九龙山萦绕。

童年时,我去看过金甲将军打轿出体(走马脚),两人紧握轿杠子疯狂地抛幌,弟子出体时战转颤抖着的泛着白泡沫的嘴巴皮和那时睁时闭的翻白眼睛,以及轿子手(横杠)在沙盘上的划写声,还有钟声、鼓声、鞭炮声,烛光烟雾弥漫着这有限的空间。

自1952年后,我再没去看过金甲将军打轿。2008年回老家去问徐护国,他说老爷钟鼓尚在,神轿沙盘齐全,可是不能打轿了。因为老轿手相继去世,新手不能得心应手,不能协调手势,根本在沙盘里写不成字。他又说,能打轿的最早是他的父亲徐灿霞和陈兵清,后来是徐腊霞和陈雷振,最后是陈新楼和沈除兵。现在只有沈除兵在世,也七十多岁了,何况他写不得字,当时他也只是个跟着打的副手。打轿的劳动量很大,一般人也吃不消,倒是那个药方本子也还保留着。我想再看一次打轿也无可奈何,只能回味这童年的记忆。

自土改至今,历次运动像三犁五耙,地方上的祠堂庙宇都一扫太平,为何金甲神能毫发无损,保留至今呢?主要原因是活人比无生命的老爷灵,金甲将军的骁勇还是得靠徐氏家族的保护。你去问地方人就知道--这其实是一个贫农的私庙。

(待续)

转自民间历史