86、前妻刘氏

1956年元月我参加了教育工作后,祖父母认为对我的教读任务已经完成,接着应该是完成婚配任务,因为传统观念里,教读婚配是长辈了“子平之愿”的义务和责任。于是祖父母对来做媒当介绍的人就热情接待,祖父的眼睛笑眯眯的只现一条缝,祖母扭着三寸金莲端来一碗碗茴香茶,有时还留着吃中饭。只等我周六下午回家,进门就介绍情况,要我去看亲,急于抱曾孙,实现四代同堂的夙愿。

这年我还未满二十岁,对婚姻问题没有确切的要求和思想准备,处于一边工作一边准备未来的打算。对未来的基本倾向在生物和美术两个方面去选择,未作最后决定。按规定,改行或深造也必须从教两年以后才有可能。

但为了顺应祖父母的心愿,我还是随着介绍人去看了几个农村姑娘。前几个都是吃碗茶就告辞了,男女双方没有说什么。介绍人似乎像个相牛相马的经纪人,三句不离勤快老实,粗细会做。有的说这是个招崽女的姑娘;有的则说,年龄稍大一点的姑娘,知事懂事些,是治家的好内助。为了面子,我都没有做明确表态,都一样随时间的过去而拖过去了。

对门屋场的汪牛皮,是来我们串门闲坐的常客。他以前是手工裁缝师傅,后来学了些应酬,常出现在一些红白喜事场合。我在读初小时,他教会了我喊礼,我就成了小礼赞生。我第一次跟他学会“汉字的平仄”辨定方法,他还教我学会在祭奠时的酒词、香词中套用浪淘沙、混江龙等曲调的歌诗唱腔。解放后,他当了队上的记工员和会计,也算上地方的头面人物。这样我对他有一点感恩和崇敬。

1957年春,他来当介绍,说他的一个老亲戚有两个女儿,大的已经十七岁,完小毕业,在沙市卫生院学医。很近,就是上个村的毛家嘴。一周后,他领我去毛家嘴刘家相了亲,这个姑娘中等身段,白皙面孔,说话声调和外貌很像她父亲。

她父亲是个地道的憨厚农民。其兄也是南普寺高校上两届毕业同学,当时在浏阳县政府五人小组工作,下有一弟一妹。其母潘氏是个端庄的妇女。原来她的叔父刘璧环先生是我的同事,说起来彼此都是比较熟知双方情况的。当时并没有敲定这桩婚事,汪牛皮说双方都再考虑一下,上下塅人容易了解。

回来把情况向祖父母汇了报。祖父说,快二十岁的人了,男大当婚,女大当嫁,婚姻大事自己考虑。祖母说,前世修来同船渡,本世修来共枕眠。婚姻是有个一定的。有个相当就要架势(动手),莫篮里选花,越选越差。

我听了也很进退为难,如果结了婚,有了拖累,前途必然到此止步。如果不结婚就不能满足祖父母的夙愿,甚至还要埋怨我不孝顺。我也想到,要找一个学问上有助于我的对象也很难,何况目前的教师队伍大多是解放初期接收下来的中老年。就这样我确定了这桩婚事。

端午节前后,祖父确定了办几桌婚宴酒席,花桥完小的老师都参加了。在大地坪老屋的上进厅堂里,举行了一个简单的新式结婚仪式。当时的猪肉供应紧张,祖父预先从几块地方零购收集来的。前前后后毫不新鲜,还有一股走味的臭气,故酒席吃得很不舒服。我也不能埋怨祖父,他费尽了心血,都是为了我,我只能感恩戴德。并且我没有钱交给祖父,我的工资除交学校伙食费9.5元外,剩下的15.75元都用在订购书刊和其它零星花费上。对于这个新婚的妻子我如何应对呢?我当时感到一片空白。

下期开学了,她提出不去沙市学医了,说是身怀有孕,就跟着我在学校住下了。我安排她到六年级去复读,莫篓里抽出鱼,把老底子都丢了。这时我才发现她并不是一个好学的青年,好像在糊里糊涂过日子。我的开支越来越大,根本没有一分钱给祖父母。

这时我开始悔恨自己不该结婚,不该讨一个不文不武的先生娘子。既不能有助于我的事业,又不能去孝顺祖父母。我感到力不从心,很沮丧。而祖父母看在眼里,心知肚明,从未对我发过怨言。乌龟吃萤火虫,我也肚里明白的,只是感到内疚自惭,无法来报恩于祖父母。这样在敷衍着,想到祖父母已年逾花甲,还是靠自己日出而作、日落而息的苦度晚年时,我真无地自容。

1958年1月11日,她叔父刘先生到我家一起吃了早饭,登程往浏阳县参加整风反右运动。祖父为我办了丰盛的早餐,一只家兔也宰了。殊不知,这是与祖父共进的最后一餐饭。这次诀别的早餐,使我永远难忘。

是年3月13日,我被捕关在浏阳县磨石街的火官庙——看守所所在地。我从祖父托人代写的来信中,获知她生下一女婴,按原先交代的取名“一红”。她没有来信告诉我女孩的生长及死亡情况,也可能是看守所没有把信交给我。有的信看守所把某段文字用墨笔遮盖了,我只能猜疑着这墨汁下隐藏着什么神秘的避讳和不祥之兆,但我无可奈何。

有一次她和她妹妹来送衣服,我在看守所门口见到了她,没说什么,我接着衣服回到了一号监房。之后,我没有得到家里的任何音信,只在一张小纸上作着1825天(5年日子)的倒计时,干待着这个零日的到来。我真正悬念的是我的祖父母。

1959年10月1日是建国十周年大庆,刘少奇主席颁发了“特赦令”。浏阳司法部门在看守所内地坪里举办一个庆祝国庆十周年暨颁发特赦令的宣传大会活动,大会宣布了在押服刑罪犯符合被特赦的条件。我的同案犯沈皆遂在醴陵新生瓷厂服刑,这次就符合条件被特赦,安置在瓷厂就业。

在关押看守所的犯人坐在内地坪里外,俯首倾听,气氛很沉静。主席台上的麦克风送出的声音很严肃威风。另外,还有特邀来宾,记得一中的教导主任徐健德老师也发了言,还有少数犯人家属也被邀来了。我从管教干部口里知道,刘氏也在被邀家属之列,但会上我们没有见面。

晚上,安排一场电影,犯人都坐在内地坪看电影。司法干部安排我和她坐在前左边一起看电影。我当时没有把视力集中在屏幕上,所以对电影内容毫无印象,大概应是“开国大典”、“辉煌的十年”之类。我知道特赦是“皇恩浩荡”、“国运升平”的一种政治手段。大赦天下,历朝有了,何况特赦乎。

我和她谈话的时间很短,谈话内容也很简单。我只问了她近来的生活境况,没有提起一九五八年老幼死亡的事,因为太刺痛心肝了。她提起她被大队长沈某奸污一事,表示很难呆下去的困惑环境。我毫不犹豫地主动提出解除婚姻关系,以免影响她的前程。我说我的案情是否铁案定死,后事难以料定,还是马上离婚,你自谋生路,度过难关,我的事自己负责。但有一点很不放心,就是留在家里的祖母无人照顾。她表示不会离婚,一定等我刑满回来,祖母她会关心的。我接受了她的表态,当时是个最大的安慰。

我俩周围坐着的都是干警,所谈之事均限这些。电影结束了,她由干部安排离开看守所,我即回到生活组,一夜未能入睡。一幕幕的往事又在脑屏上出现……我预计到,最终守在大地坪老屋的,一定是扭着三寸金莲的老祖母,恶劣的生活环境和紧张的政治空气,刘为了生存等原因还是会走的……

1962年春,我在潭家山煤矿改造。忽一日,赵书记把我叫去,要我在一份离婚起诉书上签字。起诉人是刘氏,提出离婚理由是政治影响。我很能理解,不好的政治关系是生存的致命伤,何况她老兄现任永安公社副书记!我立即签上:“同意离婚,但要求推迟办理,代我关照祖母,数月后回来马上办理。”

六月三十日,我收到了离婚判决书。我当时感到很痛苦,不是婚姻上的痛苦,而是想起写着“臣无祖母,无以至今日;祖母无臣,无以终余年”的《陈情表》。我非李密,不是陈情,也似陈情。我只好拜托几个释放回乡的难友,一定去看看祖母,并托付带去一点白砂糖和肥皂,以表孝心。

1962年7月14日,潭家山煤矿矿部劳改科一位女干部把我传去,宣布了浏阳法院6月13日改判教育释放的判决书。我于7月17日就赶到了家里,抱着祖母痛哭了一场,又到祖父坟前痛哭了一场,但不敢去找我那未曾见过面的女儿的夭坟。祖母不准我去,也不告诉我女儿埋在哪里。住在我原来洞房里的邻居也即搬走,我床铺前面的书桌上又堆满了文具书刊等,开始了祖孙相依为命,形影相吊的生活。这时,离我收到离婚判决书的6月30日,只有四十七天。

回家不久,法院派李广政同志送来一点生活补助费。接着,法院又派向迈生和公社沈凤桃来处理婚姻问题。法院认为“因政治影响”判处离婚是错误的判决,愿意撤销原判,把女方找回,征求我的意见。我说,悲欢离合是人间常有的事,既然离了婚,就离了,不再复婚。我影响了她的终身,只要她现在好,也是好事。我再重新建立我的家庭,这是我的事。于是我在文书上签下:不再复婚,同意原判,并无异议,了妥了这件离婚案。

到这年十月间,刘打听到我已释放回家的消息,来找我,表示想从湖北回来。我没有把法院来落实签字的事情告诉她,只作了一些安慰,要她定下心来,好好奔向新的男家,培养好孩子。又说我的后景不知如何,只有朝一头奔才是打算。我并不责怪和埋怨你,是我影响了你的前程。现在有了新家,大家就都放心了。

1976年,她来蹉跎坡新居看祖母,我的续妻戴氏热情接待了她。午餐时挟菜请吃,下午戴氏又送她到了大路上,言以姊妹相称,说了一些安慰祝福的话。用餐时,刘氏向我碗里挟了菜,戴氏看在眼里忍在心里。以后戴氏向我发过火,认为离了婚,就是一刀两断的藕,不能再有丝连了。此事可能传出去了,刘氏再没来过。

刘氏离婚后,去了湖北武昌市山坡区的一个生产队,找了一个姓刘的汽车修理工,后迁往武昌市,有了孩子。听说近年丈夫去世了,年龄也快七十岁了,应是落叶归根的时候。她老家的父母多年前去世,她应该很难回来看她出嫁时的押轿高亲——弟弟妹妹了。

据浏阳百年大事记:1961年,辛丑,浏阳工农业总产值比1957年下降46.2%,粮食产量下降50.1%,劳动力外流15107人,水肿病患者25万多人,总人口减少四万多人,货币流通量与物资可供量由1957年的1:4.8下降为1:1.4.可见,从1958年大跃进建立人民公社到1961年的解散公共食堂,社会经济已经到了崩溃的边缘。刘氏去湖北应是在1960年至1961年之间。

2008年,我特地去走访了老童年徐理国(理拐子),他也七十岁了,走访的目的是了解刘氏去湖北的事。我肯定地说明这不是单纯的婚姻问题,而应是一个社会现象。我们回顾了一些童年的事后,就进入了主题。

他说:刘去湖北大约在1960年与1961年,是他与沈汉喜一同送去的。因为汉喜的老姐海花在解放时就嫁了逃兵刘益方,是武昌山坡区某生产队,那里都姓刘,海花家就成了湖南女子到湖北的落脚点。他说他妹妹徐精喜最先去这个地方,相继去的有软桥组的潘龙英、和瑞组的陈连花、杜公塘的陈奖花两姐妹,还有桃源的徐竹兰,还有干坑源陈生才的老妹,均家坊的焦革兰等。其他地方也一样去了很多女子。反正不要任何离婚手续,找到男方就做婆娘,一样生儿育女。

我说去那边的女子的生活境遇如何?他说人少田土多,饭是有吃的,只是人身不自由,挨打骂受歧视。他的妹妹找了一个半痴呆的丈夫,生了儿子,儿子长大后要她每天去放水牛,如不去放牛就不准吃早饭。后来丈夫死了,她再嫁给镇上的粮油管理员,才生活过得平稳了,可是她六十岁就病死了。

去的女子都已老了,已经死去很多,其中情况比较好的还算刘氏。因为她嫁的是个汽车修理工人,户口在武昌市,她的户口也迁进了城区。但是她的儿媳妇对她不好。今年她丈夫去世了,可能晚景不算蛮好。自从她娘家亲生父母死去后,她再也没回来了。

徐又说,他与汉喜把刘氏送到海花家里落脚,他就先回来了,一周以后,汉喜把刘氏嫁了骑车修理工刘某才回来。我当时空手回来,没得一点东西,是有意见的。他说打发的东西是米、鱼、肉、粮票和钱。至于打发多少,他不知道,都瞒着。

我说社教时,汉喜被划为“四不清”干部,挨了批斗,开除了党籍,你那次也去发言批斗了他,一起同去送女子到湖北,为什么要批斗他呢?

他说他是上了当,他同汉喜去送刘氏,一是多个帮手,二是他妹妹也嫁在那里。“我去送刘氏,当然也想捞点打发,当时钱米好紧张。可是刚把人送到海花家,他就打发我回家,自己把油水全部私吞了,还说是我把刘氏送到湖北的。当时他是大队长,我只能服从,无可奈何!所以后来四清时我批斗了他。”

理拐子心里渗透出一种不是滋味的表情。我很理解,我又申明不是为婚姻问题来回顾这件事,而是当时存在的一种社会现象,再把话题转到了其它问题。

这是2008年11月23日下午走访的始末,下雨转多云,气温10-12℃,应该算是一个阴沉的日子。

我想这不仅是劳力外流的问题,而应是人口外流的问题。虽然不能算“君不仁臣逃国外,父不仁子奔他乡”而论,但毕竟是生活的逼迫。八仙漂海只好各显神通,只好各谋生路,本地有以下几种情况:

一是妇女远奔他乡找丈夫,是为了填饱肚子,一般丈夫不会阻止妻子去谋生路的。当时浏阳人口减少四万多人,除饿死原因外,妇女停止生育也是一个重要原因;

二是举家迁逃到江西铜古万载落户的也不少。如岭背的沈赏求等举家迁逃,至今未归原籍。据说逃到江西算是回老家,江西人愿意接收浏阳人。

三是孤儿孤女们逃到平江山区去做崽做女(后为媳妇),如沈开远、沈勤兵、沈康寿兄妹等。到1962年以后,本地生产不断恢复,生活有所好转,一般男孩又偷逃回来,成家立业,而女孩就嫁在外地了。

自改革开放以来,本地的生活水平远远超过了当年,也超过了湖北山坡农村的生活水平。那些留在山坡的妇女大多成为七十上下的老妇,有子有孙,血肉牵挂沉重,人情压力也难负担,所以很少回来探亲访友。更奇怪的是在湖北生的孩子们从未来浏阳看外公外婆,丈夫也不知岳家的大门朝东朝西,其心情是多么凄苦。我想刘氏可能也是如此。

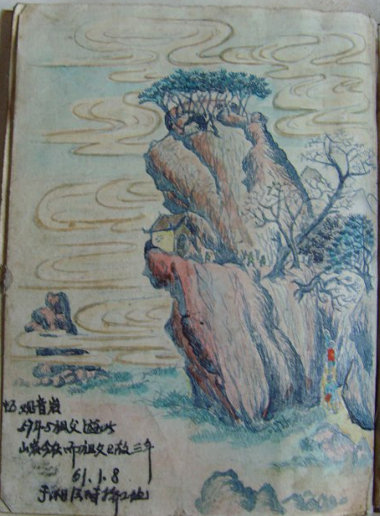

87、祖师岩

一九五七年,丁酉年,夏,这是我和祖父度过的最后一个夏天。我曾听说祖师岩的陈大仙人是个肉身子,印象中认为是一个中国式的木乃伊。又听说陈大仙人庙建在祖师岩伸出半空的一块大岩石上,又想起了山西恒山的悬空寺。我把想去祖师岩的打算对祖父说了,他说他也想去看看久已闻名的祖师岩。于是我们祖孙二人就择日踏上去祖师岩的旅途。

从大地坪的老屋出发,朝着石柱峰向东而去。仍然是要经过那年走过的石田湾,仍然是要穿过两岩嶙峋相峙的夜合山。在夜合山峡谷,不免要在石香炉和石船两处驻足欣赏片刻。走完峡谷就横过火石桥,桥头的周洛塔,其实是化字炉,由周洛蔡姓财主捐建于清咸丰十一年(1861年),塔身三层六角,塔座两层四方,共高二丈。青石板上刻有“敬惜字纸”四字,由此记起在宝乔祠读小学时因污损字纸挨打手板的处罚。

古人如此敬重文字惜墨如金的习惯应是一种美德。祖父说这不奇怪新鲜,老家石江桥头不也有一座塔形化字炉吗?赶快赶到石柱峰庙里搞中饭吃,到祖师岩还蛮远,要问路,尽是山路。若是天黑陷在山里,会被野兽吃掉的。

过桥就是周洛横洞,也是石柱峰西麓。于是沿着陈家祠堂右侧的石级山路向石柱峰进发。这条上山路线我和沈皆遂去年已走过,应该是条半生半熟的路。祖父背着那个索口布袋走在我身后。到日头(太阳)偏中,就到了石柱峰玉皇殿。

东边的偏房里还是那个老人住着。借了锅灶,把带来的饭菜炒热一下,干巴巴地送进了肚子。饭后休息片刻,边喝凉茶边向老头打听去祖师岩的路线。老头说,向右下坡不远就是祖师岩,向左下坡不远就是太阳庙。中途沿崀走,冒岔路。要急性,怕散夜工。

祖父还是提着索口袋,我们吃掉饭菜后本应是空袋,原来里面还有香烛纸钱和茶叶包,祖父是为了敬奉陈大仙人准备的。他希望请一碗清吉茶,祈求仙人保全家康泰,还要保佑孙媳妇肚子里的曾孙,他不畏远途劳苦去祖师岩的主题是如此诚信。

但祈祷是祈祷,事实是事实,他想不到大难临头的家破人亡和牢狱之灾在潜伏着。沉痛的明年,1958年戊戌岁,这个五口之家是保不住的。他想不到明年的夏季,他已命丧黄泉,孙子身陷囹圄。他想不到明年的冬季,降临人间的曾孙女竟会夭折。他想不到孙媳也会离奔他乡。他想不到那个大地坪老屋只有一个年逾花甲的老妪在挣扎度日。可是,他的希望都寄托在这索头布袋里,企图从陈大仙人那里得到福泽。

沿着山脊的起伏,我和祖父的心潮也在起伏。在茅草丛中钻上钻下,留下了看不见的足迹。在我的记忆中,两双裤腿在茅草中挪动,不知疲惫地挪动,一直挪到下午黄昏时刻才到祖师岩。

沿着山脊的起伏,攀爬四十余里,在茅草丛中去辨认那曾经有人走过的痕迹,才确认走小路,不能说是羊肠鸡肠小道,简直是没有路,其实山脊就是我们认定的路。草丛中的紫菀和乌头是唯一的茵绿生机,高山气候把草丛装点上黄绿的斑点。云层从头顶飘过,气氛更显得压抑。一路没碰到半个人影,也听不到一声鸟儿的鸣叫。祖孙二人很少说话,似乎在痛心疾首徐行。一种莫名的感觉。

黄昏时刻到了十字路口,沿右侧(东向)下坡南行不远,就看到悬岩上挑出的屋角,入处是一张石砌侧门。进去就是仙人庙前厅,正面朝着岩下,岩下属浏阳东乡大光洞(大光乡)所辖。改革开放后,简易马路修到山脚下,要走十五里的盘山路才能到达祖师岩仙人庙。据说,大光洞人准备开发祖师岩为旅游点,香火日盛。

祖师岩只有前厅是悬空建在挑出的岩石上,所以基础还是天生稳定,不像山西悬空寺的栈道式建筑。

前厅内侧是陈大真人神案所在,完全隐藏在山石岩洞中。用木槅门封锁着,无法看到那肉身子。据说陈真人羽化升天之前,逐步节食减肥,最后一日三枣,最最后一枣禁饮。直至升天时成为皮包枯骨,然后绸缎裹身涂漆防腐风干,是为肉身子,其实是皮肉身子。本世纪我走访大光洞王业兼老先生,其回忆说:陈大真人是平江人,羽化后,斋公用铁棍穿插在躯体之中,固定在石座上。肉体用苎麻缠绕,再用生漆多次涂抹防腐制成干尸。我故称之为中国式的木乃伊。

前厅右侧是管香火的住处,一间房子里开了几个简易床铺,供香客住宿,另一个小间是厨房。我们在这里进晚餐,当然是吃斋饭,其菜是豆腐、青菜和魔芋。还有一种宽叶韭菜叫薤(音害),又使我想起了《薤露歌》里的薤,我也找了几蔸栽在老家的后院花园里。这里也做贡品的水果和肥饼售卖,但比市场上贵一倍。

高山的夜晚很冷,只好租用棉袄,床上必须盖棉絮。所以这里的夏夜成为了深秋的气候。祖父睡下休息了。我站在前厅去欣赏远处的夜景,透过迷漫的山岚,只能看到密如繁星的万家灯火,一片寂静。回到床上很快就入睡了。

早起是为了欣赏晨光景色。前厅外一片飘动的浓雾。远处的云海其实是雾海,雾海中露出两个山尖,很像瀛洲仙境。这两山尖很明显是古港的高湖尖和癞子山。我没有照相机,只好在侧门处画了几张写生画,后来的几次抄家被抄失了。

祖父洗漱后就去敬奉陈大真人。茶叶纸包摊开在木槅门外的香案上,撒上一些纸钱灰,在焚香秉烛之后,俯首跪拜,祈祷真人保佑全家清吉平安。一片虔诚,五体投地。可是陈大真人没有保住我家的劫难。真人本身也难逃一劫,治保主任们、红卫兵们也曾拜访过祖师岩。大跃进时,有人把肉身子拖到几十里外的官渡镇桥上示众,后被推入河中,后来才被人送回了祖师岩真人神庙内。

早餐后沿坡回到山崀的十字路口,走下面坡不远就到了太阳庙。位于下山坡路的右侧(北)。庙门正朝着南方。庙的空间不大,墙上挂的,地上堆的都是包谷棒和红薯,一片山农丰收景象。一位壮实的中年男子是太阳庙的住持。我们向他请问回程的路线时,知道他在这里教了一些武术弟子,这些包谷红薯都是弟子们送来的。

我们沿坡朝平江县山区白水而下行。往下走了一段坡路,发现同侧有一座独立山岩峙立在坡地上,岩上有一座很小的观音庙,要攀岩拾级才能到达,很是惊险。后来才知道这里叫观音岩。我幸存的美术习作画册中,还有观音岩钢笔画。

到上世纪七十年代,我乡的精壮劳力都到这里挖山垦地,称这一带茅草山地为湖坪。所以他们对观音岩、太阳庙和祖师岩都较熟悉。记得邻居沈富兰等回忆说:那次到湖坪挖山很辛苦,赚了几个有限的钉邦石硬的苦钱。

只有太塘源人最聪明,赚了巧活钱。他们平时与平江林场的丈量收方人员混熟了。到收方丈量时,把收方人员灌得烂醉,收方人手里的皮尺盘子呼呼转动,大塘人站在老远把皮尺收在手里,口里叫着“还冒到!还要放!”收方人凭着手里放出长度,糊涂登记了垦挖的平方米。于是大塘源人只花了一点酒钱,换来了可丰的工钱。

这是湖坪挖山时留下的故事:硬干得苦钱,巧干赚活钱。富兰说,虽然苦,还自由,从出发那天算起,每天交一块钱买工分,自己多少还要剩一点。

往后回忆了几十年,又回到了下白水的山路。出了湖坪,就出现泉水潺潺的山涧,泉水在冲刷得非常光滑发白的卵石缝隙中涌出,冒着白色水花,也形成一些断续的小瀑布,一直泻到山下的小溪中,像这样的马尾形的瀑布在这一带山林都有,形成一种白色的视野,故这个山区历称白水。由于水源丰沛,上世纪这里修了白水水库,建了多级水力发电站。传说出了一边下联,悬资征圆其上联。其联曰:“挖青山,堵白水,莫使白水水白流”。

出了白水山溪便到了泸洞。水流应是西流注入汩罗江。我们不能逐流而下,也没时间看那龟蛇二将锁头关的天子屋场。只好南向翻岭回到周洛的火石桥。至于中餐,一定是茶水送发饼。我和祖父在火石桥休息时,饮山泉而解渴,觉得很甜美。王勃《滕王阁序》中“酌贪泉而觉爽,处涸辙以犹欢”又涌上心头。

五十年后我再到周洛时,“农家乐”、“山庄饭店”、“土菜馆”、“柴火家常饭”等招牌出现在正溪(正洞)西岸。到桂花峡吃过“康师傅”,协助陈家大屋开业时在家常土菜馆吃过煎白豆腐和蒸鸡蛋、火焙鱼等。本地烟茶比矿水饮料更香,昔日贤文有“亲不亲,故乡人;美不美,乡中水”之句。

从火石桥返程,一路沿着老路线,在黄昏前赶回到那大地坪老屋。祖父很疲劳,进门没说什么,第一件事就是把在祖师岩上敬来那包撒上纸钱灰的茶叶交给祖母,说这是一包清吉茶,求陈大仙人保佑全家清吉平安。我的第一件事是把从祖师岩带回的韭薤栽植在后院的花园里。站在大地坪看了一眼那烟雾缭绕的石柱峰。后来重上石柱峰是1987年,三女沈而非考取大学那年,我带领他们五姊妹等攀登石柱峰。这年是祖父去世二十九周年了。

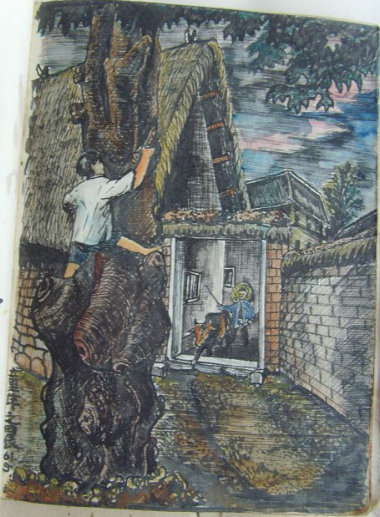

88、后院

大地坪老屋的小私厅前有一块空地,南北长约三丈四尺,东西宽两丈。北面是天井边的茶堂,有一条排水沟隔着,沟边的无花果树是祖母栽的,祖母很喜欢吃那紫黑色无花果。大跃进办食堂时,祖母把无花果也做了肚囊的填料。祖母每年在沟边种一株丝瓜,后来丝瓜叶和丝瓜根也派上了救命用场,调节过人民公社的肚皮官司。沟边的斩蛇剑(万年青和文殊兰)祖母不敢吃,认为那是防蛇的毒草,就幸存下来了。

东面邻居屋檐下的围墙,盖着青石板,祖母常在上面晒盐干子豆腐和南瓜子,也晒晒鞋底。围墙靠南端与邻居的牛栏相接,开着一个小门,从这门出去,经过一条又黑又臭的小巷,可达枫树岭,从这里经过时得当心茅屋的酱油水滴在颈根上。南面是高高的土墈,墈上是后山老爷那里杀鸡送血食的小路,也是我去捡苦楮子走的路。

西边是我家的侧屋和小厅堂。靠南角的葡萄藤占据了半段围墙,一株歪嘴扁形蜜桃树是我嫁接的,俗称东乡桃树,一株柑橘树是祖父的遗业,已被虫蛀死了。在这六平方丈的空间里,余下的土地,祖父也种上大萝卜。这是祖父母经营管理的后院。祖母有时在水沟里养几只麻鸭,就增添一个“自大一点”的味道,使后院生灵涂炭,满地是鸟迹文字的痕迹。

在我读师范和读书的几年里,我为了开辟一个小花园,搜罗了很多花种,湘希兄也从杭州寄回了一些花种,我从龙兴寺分割了一株苏铁,使之成为镇园之宝。就这样密密麻麻地,像菜农种藠头一样把院子里塞满了。为了不影响房屋的光照,没有木本植物,是一色青的草木花园。祖父母也很高兴,认为出了一个教书先生,建了一个小花园还是可以相配的。在本地来说,也是独一无二的。

在我的家庭档案里,把它称作后院。站在后院里能看到枫树岭上那高耸挺拔的古枫的上半部。祖父坐在小厅大门石墩上抽旱烟时,看到这姹紫嫣红的花朵常露出微笑,从未抱怨我铲除了他种汤灌底大萝卜的地泥。

后院小花园是个短命的花园,是个遭难不幸的花园。随着大跃进的狂风席卷,随着主人的家破人亡,它的生机亦遭毁灭。人民公社的村办大食堂就设在大地坪老屋里,上厅蒸笼锅灶塞满其间,周边厢房开餐设席,天井走廊排队领取饭菜。我家睡房成为食物保管室和帐房。小厅的几间房屋被辟为厕所——吊脚茅厕。后院成为掏粪和上厕的通道,没有了花香,只有屎臭。这时期,家里只剩下年迈花甲的祖母避居一角。

1962年夏天,我从监狱释放回到老家时,看到后院的花木荡然无存,只有那株无花果树依旧长在水沟边。我开始日出而作日落而息的生活,但依然是惊弓之鸟,处于心有余悸的状态中。我还是提起画笔,把后院缩影下来。茅屋瓦檐,围墙水沟以及蓝天白云下的古枫都留在我的画册里。我至今很欣慰——后院并未湮没。

1976年后,我将本宅迁建到蹉跎坡,建立了芸香居,前有花园,后有果园,使之成为龙伏中学的科教实验基地,科研和教育单位也摄下了影像,我认为这是后院的延续和发展。

(待续)

转自民间历史