2023年12月8日

现在回想起来,第一次听到李锐的名字,是在上个世纪的八十年代的初期。那时,我在湖南日报,编辑湘江文学副刊。那时,我约二十六七,正在走向三十而立,心里装了不少憧憬。

与我坐一个办公室的是扁扁瘦瘦的向麓先生,右派改正后,回到报社的。稿子编完了,两人就扯谈,一个大,一个小,也算是休息。向麓斜靠在藤围椅上,看上去像一个鲁迅。扯起报社以前的故事,件件,桩桩,令人感伤。于是,我就听到了李锐。

向麓讲李锐,讲得很生动,印象较深的,主要有两点。一是讲他写社论,根本不要稿子的。每天一上班,喊个人进来,拿起笔来记。一句,一句,念下来,念完了,就写好了。二是讲他两口子,家常便饭是吵架,而且吵得很厉害。每次都要砸东西,砸得乒啷乓啷的,楼下都能听得清。砸烂了,又买新的。我问他是哪个砸,他说当然是女的。他说李锐怕老婆。我当时的感受是:李锐这人是厉害,家里吵成那个样,还能写社论,而且还不要稿子,全部装在肚子里,脑壳一定忒清晰。

第二次碰到李锐先生是与朱正先生有关(之所以用“碰到”二字是说面对他的文字)。那次的情况已写在《朱正先生》的文字里了(朱正,编审,1931年生,湖南长沙人,1957年被打成右派,其代表作有《反右派斗争始末》等)。而且事情巧得很,那也是我第二次与朱正先生打交道(第一次与朱正打交道是在湖南日报社,他成了全国人大代表,我去采访他,写了一篇访问记)。为了阅读起来方便,为了省下去找的时间,我在这里引用一下,反正篇幅也不太长:

第二次与朱正打交道,我已经从报社调到了湖南文艺出版社,已经编了三年《芙蓉》,是编辑部的副主任,那是一九八八年。那天,我接到他的电话(我不记得是不是,或者是我电话给他),说他有个好稿子,就看我敢发不敢发。我说你把我看一看,有什么不敢发的呢?于是,我就跑到他家。那是我第一次到他家。他那时候已经从河东的美术出版社搬到了位于河西望月湖的人民社的宿舍里。他一打开门,吓了我一跳,好大好大的一个客厅(现在去看肯定不大而且还会嫌它太小)。我不由得感叹道:我不知道什么时候才能住上这样的房子!他说:这算什么呢!等你挨到我的年纪,也就有这样的房子了(事情果然如他所说现在的我已到了他当年的年纪了也确实有大房子了)!我问他:东西呢?他神秘地笑了笑,转身走进一间里屋,拿出厚厚一垛稿子,上面改得密密麻麻。我一看稿名,一看作者名,心就怦怦地跳起来。稿名是《庐山会议实录》,作者名是李锐二字。我说你给我一个晚上,让我拿回去看一看。他说好,要保密。我说好,你放心。第二天,我就告诉他,《芙蓉》杂志决定用,而且马上就发排,一次发一半,分两期登完。不料稿子刚下厂,就接到了一封信。信是当时的出版局长李冰封先生写来的。意思是从大局考虑,不要发表这部稿子。原因是《芙蓉》若先发了,可能引起过敏反应,影响书的正常出版。事情既然是这样,冰封先生又是上级,我的心里再不愿意,也只能够听他的了(李冰封,原名李继槐,笔名严冬,1928年生,福建福州人,编审,曾任中共湖南省委宣传部副部长兼省新闻出版局局长、党组书记等职,著有《李冰封散文随笔初集》、续集及《华胥梦醒集》等)。此事至今想起来,还是觉得很遗憾。《芙蓉》当时很不错,每期发行六万份,若是发了这稿子,影响一定会更大。此书第一版,即是那一年,由北京的春秋出版社和湖南的教育出版社联合署名推出的,不过却是内部发行,影响自然也就有限。一九九四年,重新增订后,李锐先生交给了河南人民出版社,这次是公开发行的,反响自然非常大。后来,听说又增订了,依旧是由河南出版。《庐山会议实录》一书,是李锐对历史的贡献,也是他对中国的贡献,但朱正先生为了这书是如何的尽心尽力也是我亲眼看到了而且亲身感受了的。

第三次碰到李锐先生,我已经在《书屋》了。那时,《书屋》创刊不久,四益兄转来了他的稿子(陈四益,笔名东耳、叶芝余,杂文家,1939年生,上海嘉定人,原新华社《瞭望》周刊副总编辑,其著作主要有《当代杂文选粹·东耳之卷》《绘图新百喻》等)。稿子是《〈苦瓜的味道〉前记》(发表在1996年的《书屋》杂志第3期)。这篇前记虽然不长,内容却是非常丰富,写了他的从文历史以及他对写作的态度,可以说得是一篇他个人的写作简史。这篇文章也不太长,也在这里引用一下:

从中学时起,就好读鲁迅的杂文,由此使我认识了那个时代,并走上革命的道路。这是有诗为证的:“散篇文集读无遗,可谓当年鲁迅迷;书法文风皆剽学,漫漫长夜启蒙师。”还有一首七律的尾联:“路从无路走而出,鲁迅文章是我师。”(在秦城回忆珞珈山生活,载《龙胆紫集》)。

此生真正开始文字生涯是在延安。五六年时间在《中国青年》和《解放日报》上发表的,都是通讯报道和评论社论之类,没有杂文。只有一九四一年中央青委的同仁们办《轻骑队》时,我写过两三篇真正的杂文。开初有过一期专刊,讽刺延安某些文化人和文化现象,我写了一篇《想当年》,人们一看便知讲的是哪一位。记得墙报刚出不几天,晚饭后散步遇见李富春(周实注:李富春,1900-1975,湖南长沙人,建国后曾任中共中央书记处书记、政治局常委、国务院副总理等职),他就朝我说,李锐呀,你好尖锐呀!《轻骑队》是立在中央青委所在地大砭沟口的大型墙报,后来出了油印版,得到毛泽东的赞赏。整风初期,《解放日报》发表过一篇《轻骑队》的自我批评。当然,《轻骑队》所有的文章一篇也没有保存下来。

一九四五年十一月到热河,主持冀热辽地区报纸工作两年多,写了一百几十篇长短文章。谢谢新华社为我出了本《热河烟云录》,内收一百一十五篇,共十六万字。其中有三四十篇杂文,内容主要是讽刺蒋介石和国民党区的阴暗。

一九四九年南下到湖南,又主持报纸工作一年多。《湖南日报》新闻研究室为我集结出版的《新湖南的诞生》,收文四十五篇,编者说,为总计五十万字中的五分之二,其中很少杂文。

一九五二年调到北京后,从事水电建设工作,当然就极少写报刊文章了。但积习难除,偶有所感,也写过几篇杂文,都发表在《人民日报》上,用的都是笔名。其中《大鱼网主义》《保密问题》《配角万岁》三篇,一九五九年庐山下来挨批斗时,还被印出来当“反党罪证”。其后二十年与世隔绝,“文革”时关在秦城八年,学会做旧诗词而已。

一九七九年到现在,从恢复工作到离开职位,江山易改,本性难移,颇写了一些杂文和几篇“论说”文章,在报刊发表,大都是人家出题约写的,自己主动的少。湖南文艺出版社出过《当代杂文选粹》三辑,每辑十人,由严秀、牧惠主编(周实注:严秀,原名曾彦修,1919年生,四川宜宾人,曾任人民出版社社长等职,著有《严秀杂文选》等。牧惠,原名林文山、林颂葵,1928-2004,生于广西,祖籍广东,曾任《红旗》杂志社编审,著有《造神运动的终结》等)。承蒙他们将我的一本编入第四辑。可是多年来,这第四辑就出不来了(周实注:据查,第四辑是出了的,只是没他那本罢了)。我也没有去打听缘故,就将稿子要了回来。我这个人,历来知道世事艰难。一九八七年纪念邓拓逝世二十周年时,在《人民日报》发表过一首小诗,这样四句:“文章自古多奇狱,思想从来要自由;莫谓三家村事了,须防棍子不甘休。”(“须防棍子”原为“人间魍魉”)现在虽非棍子天下,但棍子还是到处都有的,不过新旧粗细不同。

“文章自己的好”,我虽然从不这样认为,但对已经发表过的东西,还是敝帚自珍的。我的自珍就在,生平为文,不说空话套话,总还是有的放矢,言之有物的;也就是说,我是一个务实的人,好说真话的人,如此而已。

此后,他给《书屋》的稿子,就是自己直寄了。每次寄稿写上两句,总是鼓励,总是打气。

比如:“《书屋》办得很好,在闭塞的湖南,很是难得(1997年10月5日)。”

比如:“你们的刊物越办越好,值得祝贺(2000年5月5日)。”在我主编《书屋》的期间,自然想多发他的稿子,但他只给了五篇文章。用他自己在上文中所说过的话说就是:“我这个人,历来知道世事艰难。”

五篇文章,各有千秋,始终贯穿着一条主线,那就是防“左”,那就是反“左”。看他如何写王实味的(《〈王实味冤案始末〉序言》,发表于《书屋》2000年第8期):

王实味冤案由李维汉‘引发’,康生定性,毛泽东参与造成,经过五十年后,到一九九一年才彻底平反(周实注:王实味,原名王诗微,1906-1947,河南潢川人,曾就读于北京大学,后因写了《政治家 艺术家》和《野百合花》两篇文章,在延安被错误处决。李维汉又名罗迈,1896-1984,湖南长沙人,毛泽东第一师范的校友。1927年八七会议后,曾一度进入中共中央政治局常委,成为党的主要领导人之一。建国后曾任中共中央统战部部长。康生,1898-1975,山东胶南人,1949年以前曾长期领导中共秘密战线工作,1949年以后曾担任中共中央副主席、中央政治局常委、全国人大常委会副委员长等重要职务)。

李维汉是党的元老,参与过王明路线(周实注:王明,原名陈绍禹,1904年-1974,安徽六安人,中国共产党早期领导人),经历过光荣正确与各种曲折,‘文革’前后挨整受害,终于彻悟,一九八○年找邓小平长谈党受封建专制主义影响的问题,导致邓小平随即作《党和国家领导制度的改革》长篇讲话,论述封建专制传统对我们党和国家体制的种种严重危害(可惜的是,讲话中的种种措施没有完全落实)。这时李老已八十高龄,以带病之身写作回忆录,其原则是写出历史的本来面目,总结正反两方面的经验,坚持真理修正错误,勇于自我批评。为王实味平反,就是这时提出来的。王实味在延安中央研究院工作,李老时为该院领导。他说:王实味问题要重新审查,王的问题是由我引发的,我有责任把它搞清楚,当即向中央组织部建议重新审查这一大案难案。可以说,没有李维汉这样对历史认真负责的态度,没有这种勇于自我批评的精神,王实味的冤案是难以彻底平反的。

所以我写这篇序言的另一个感想,就是大家尤其老同志(我们这些过来人)应当学习李维汉对历史负责和自我批评的精神。没有这种精神,我们就不能认真吸取历史教训,顺利开辟前进道路。”说到这里,意犹未尽,他又说:“按道理这个序言本应由温济泽来写(周实注:温济泽,1914-2000,原籍广东梅县,生于江苏淮阴,原中国社会科学院研究生院院长、中国新闻教育学会会长,有著作《温济泽科普文选》等),因为一九八四年李维汉去世后,为王实味平反的责任主要就落在他肩上了。李老临终前将这件未了之事嘱托给老温。温济泽是当年中央研究院的工作人员,也是王实味冤案的当事人。

他同李老一样内疚,感到有责任为王实味平反,为此多年奔波,来往于中央组织部与公安部之间,从各方搜集证据,付出了极大努力。他还自己并组织有关同志撰文,编著了《王实味冤案平反纪实》一书,一九九二年由群众出版社出版。为此书出版,他又写了《再谈王实味冤案——冤案的始末及教训》一文。

不幸的是老温一九九九年去世了。我写的怀念温济泽的文章中,引用了他总结王实味冤案的六大教训为:

一、要解决历史上对托派的错误看法。

二、对敌情的过火估计。

三、一个人说了算的主观武断的恶劣作风。

四、群众运动的斗争方式(千人大会,‘左’风压倒一切)。

五、宁‘左’勿右的不正常心态。

六、不愿意听不同意见的专横态度。

这六大教训现在是否都已解决了呢?温济泽认为这样的总结远远不够,还应当从王实味到批判‘三家村’写出一本书来,总结历史上‘左’的教训,教育当代人,启迪后来人。”这篇文章发了之后,他还觉得意犹未尽,跟着又寄来了一篇一万多字的大文章《世纪之交感言:还是要防“左”》(《书屋》2001年第3期)。文章从历史的教训讲起,讲到“左”与认识的关系,讲到“左”与理论的关系,讲到“左”与体制的关系,讲到毛泽东的功过,讲到邓小平的讲话,而我最感兴趣的,还是他在“狱中的思考”:

一九六七年我在安徽劳动。五月间公安部和中央办公厅来人,要我交代胡乔木、吴冷西、田家英的问题。我跟来人说:“他们不危险,危险人物是陈伯达。”(周实注:胡乔木,本名胡鼎新,1912-1992,江苏盐城人,中共著名的理论家、政论家和社会科学家。吴冷西,1919-2002,广东新会人,曾任新华社社长、广东省委书记、广播电视部部长等职。田家英,本名曾正昌,1922-1966,四川成都人,曾任主席办公厅、中共中央政治研究室、中共中央办公厅副主任等职,是毛泽东最有名的秘书。陈伯达,原名陈建相,1904-1989,福建惠安人,曾任中央军委主席办公室副秘书长,其主要著作有《中国四大家族》《窃国大盗袁世凯》《毛泽东论中国革命》等。)我请他们带信给周恩来。后来他们再次来,将我给周的信退给我,说不能转交。随后十一月十一日,我被关进秦城监狱,住单人牢房。西方的狱政,除死刑外,与世隔绝的长期单监是—种最残酷的惩罚。被囚者会因此丧失思维能力、语言能力,导致神经错乱。在延安时听说过这样一件事:王若飞在国民党监狱单监五、六年放出来后,竟叫怀表为“锅盖”(周实注:王若飞,1896-1946,贵州安顺人,中国共产党早期革命家)。原先我以为关的时间不会太长,后来看见监狱中有起重机在运作,知道还在扩建,必须作长期打算了。我下决心,一定要好好活下去,看看这一切是怎么发生的,问题何在。

开始几年没有书看,最后三年才允许读马、恩、列全集和鲁迅全集。为使身心健康,保持精神正常脑力不衰,除每天坚持在斗室中慢跑外,只好学习做旧体诗词。开始时是即兴口占,随作随忘。一九七三年,有一天跑步跌倒,手碰破了,护士给了我一瓶紫药水和几根药棉签。灵机一动,发觉可作“奇墨怪毫”。于是靠墙坐在矮床上,面对哨兵监视孔,越发规矩地捧着书本读书,偷偷地将“一箩筐酸果子”——几百首诗词录在自己的《列宁文选》(两卷集)上的空白处。后来诗集出版,题名《龙胆紫集》,来由即此。

马克思说过,受难使人思考,思考使人受难。中外古今,许多受难者成了思考者。我的狱中诗词,有一部分很含蓄地反映了我对毛泽东晚年“左”的错误的思考。

高天云气暖寒斗,大地飙风南北旋;

节令更时旋斗烈,书生常在覆翻间。这是写知识分子在各种政治运动中动荡不安的命运。毛泽东的哲学就是“斗争哲学”,他几乎不承认相对的平衡,不懂得阶段稳定性的必要,总是一个运动接着一个运动,拿群众的话来说,是“共产党吃不得三天饱饭,又要折腾了”。

万景冬来成一色,百花春到总千颜。

四时风物人殊好,独爱冰封未免偏。世界是丰富多彩的,人是各色各样的,应当具有博大的包容性,允许人们有不同的个性,允许人们发出不同的声音。马克思的第一篇文章,批评普鲁士政府控制舆论,禁止言论自由,也是以自然界花色各异为例的;晚年还谈过,党内必须议论自由。反右派运动中,大家知道,稍有不同的看法、说法,便遭戴帽之灾。

真理过头成谬误,伟大可咍差一步。

中西谚语意常通,莫贬过犹不及句。伟大与可笑之间只差一步,这是西方谚语。事情做过了头,走了极端,伟大就成了可笑。毛泽东的思想方法具有“过犹不及”的毛病,把什么事情都做得“翻天覆地”,其实很多事是渐进的改良的。

人皆有限识和知,心血来潮每自欺。

难免高明也失算,正如国手有输时。这是不同意把毛泽东看成完美无缺的神人。恩格斯说过,任何一个人都受三种限制:时代、知识和思维能力(还应当加品德)。晚年的毛泽东对自己过分迷信,再加上一帮起哄的人,使他不能不犯很大错误。

还有一些诗也是针对毛泽东性格的偏激,越来越喜欢个人说了算,听不得不同意见,如:

看事容易作事难,事非经过不知艰。

束修或少或多付,须戒囊倾一博然。

言行一致最为难,明哲时忘昨日言。

最是潮流难抵抗,搏鹏九万更昏然。

无择细流为大海,不辞粒土出高山。

船装万担因空腹,秤压千斤靠小权。

文火炖之肉烂香,频施猛火必焦黄。

和风细雨苗欢长,暴雨狂风禾易伤。《龙胆紫集》中,有好几首歌颂毛泽东的诗,还有长诗,这些只到一九四九年革命胜利为止。

我在监狱中养成了理智地思考问题的习惯,这种习惯一直保持下来。长年独守空房,当时有条件想这想那,我有意冷静地思索,思索得很多。

我想到毛泽东的文化状况。前面已经提到,他崇尚我国传统文化,对接触甚少的资本主义文化一般采取虚无蔑视态度。人所共知,他对中国典籍熟悉的程度远超过他对马克思主义的熟悉程度。他除执政后两次到苏联外,平生未出国门,对现代资本主义的状况几乎毫无接触。中国传统文化中正面的东西,为其所用,利用马克思主义中国化。但负面的东西,如基于小农经济的农业社会主义思想、大同理想、平均主义等他是有兴趣也有好感的,这是一个方面;另一方面,君权至上、乾纲独断,号令专行,以及封建专制政治下的君臣关系、驾御策略等,无疑都对他晚年错误思想的形成与发展,确有不同程度的影响。譬如他也讲民主,说过要让别人讲话,说过偏听则暗、兼听则明等等,但这只是居高临下恩赐的民主,也就始终不能使民主成为一种制度,成为一种生活习惯,成为一种决策的程序。

我也想过必须尊重独立人格、尊重个人创新。作为一个知识分子必须具有独立人格,消灭人身和思想的依附,才能焕发自身的创造力。这一点在体育竞技、科学发明、文艺创作中表现的最为明显。可是毛泽东却以做秦始皇为荣、为傲。这是使人至今不解,并不能不为之浩叹的。在中国像马寅初、陈寅恪这样敢于独立思考,保持独立人格的知识分子不多(周实注:马寅初,1882-1982,浙江嵊县人,中国当代经济学家、教育学家、人口学家,曾任北京大学校长等职,1957年因发表《新人口论》而被打成右派,有《马寅初文集》行世。陈寅恪,1890-1969,江西修水人,中国现代最负盛名的历史学家、古典文学研究家、语言学家,其主要著作有《寒柳堂集》《金明馆丛稿》《柳如是传》等);钱钟书也是这样的知识分子,但表现比较消极(周实注:钱钟书,1910-1998,江苏无锡人,中国现代著名作家、文学研究家、翻译家,其主要著作有《围城》《管锥编》《谈艺录》等)。几十年来把知识分子放在被改造地位,变得服服帖帖,并务使他们人人具有“原罪”感,从而聪明才智受到巨大压抑。“文革”十年更是文明的大倒退。这真是历史的大悲哀。我关在秦城监狱时,“文革”在我脑中如一幅这样的图画:毛泽东像个巨人那样站在天安门,旁边站着一个瘦小的林彪,周围则是狂风落叶。

中国必须清算教条主义,必须清算封建专制主义,清算一切“左”的危害。

读着他的这段文字,你不得不和他一样,发出这样一声感叹:还是马克思说得好,受难使人思考,思考使人受难。

二○○○年的元月初,我去北京发行《书屋》,正好碰上一次聚会,地点是在朝阳公园一个名叫戛纳的酒吧。那次聚会很是盛大,著名学者到得不少。主持人是沈公昌文(沈昌文,1931年生,曾任三联书店总经理兼《读书》杂志主编,其主要著作有《阁楼人语》《八十溯往》等)。李锐先生也参加了。休息的时候,他叫南央(李锐的女儿,有著作《我有这样一个母亲》等)把我喊到他的跟前,非常关切地对我说:“《书屋》编得很好,但你要保护自己了!”“如何保护呢?”想着,我问他,“你保护了自己吗?”我俩的眼睛对望着,互相再也没说话。这时,会又开始了。

很多时候,做人,做事,真的没有一点办法。要么这样,要么那样,必须做出一种选择。

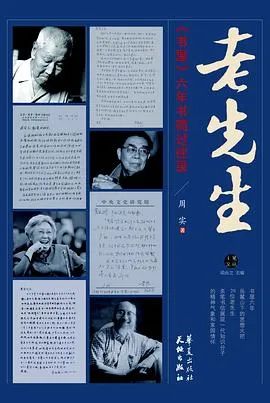

李锐,原名李厚生,曾用名李候森,一九一七年四月生,湖南平江人。一九三六年春参加革命工作,一九三七年五月加入中国共产党。一九三四年至一九三七年,在国立武汉大学机械系学习,任武汉秘密学联负责人,从事学生运动工作。一九三七年至一九四○年,到北平接党的关系,在山东平津同学会从事宣传工作,任徐州五战区青年救国团党团负责人,中共湖南省委青委书记,湖南省委组织部、省委特派员。一九四○年至一九四五年,任中共青委宣传部宣传科科长、延安《解放日报》评论部组长。一九四五年至一九四八年任冀热辽日报社社长。一九四八年至一九四九年任中共东北局高岗的政治秘书、陈云的政治秘书。一九四九年八月至一九五二年九月任新湖南日报社社长、中共湖南省委宣传部部长。一九五二年起任燃料工业部水电建设总局局长。一九五五年十月至一九五八年二月任电力工业部部长助理、党组委员兼水电建设总局局长。一九五八年八月至一九五九年任水利电力部副部长,是中华人民共和国水电事业的开创者之一,是最有影响的三峡工程反对派人物。一九五八年一月后任毛泽东的兼职秘书。一九五九年七月庐山会议上受到严厉批判,撤销一切职务,开除党籍。一九六○年二月下放北大荒虎林八五○农场劳动。一九六一年十二月北京闲住。一九六二年十二月在安徽磨子潭水电站劳动,当文化教员。一九六七年十一月十日至一九七五年,北京秦城监狱关押八年。一九七九年一月恢复工作,任电力工业部党组副书记、副部长兼基建工程兵水电指挥部政委,国家能源委员会副主任、党组成员。一九八二年任中央组织部青年干部局局长。一九八二至一九八四年任中组部副部长。后任中共组织史资料编纂领导小组组长。中共十二届中央委员,十二届十三届中顾委委员。有《毛泽东同志的初期革命活动》《毛泽东的早年与晚年》《庐山会议实录》《大跃进亲历记》《龙胆紫集》等著作行世,是毛泽东研究专家、作家及诗人。

2023-12-06,海南

来源:光传媒