十,罗孚父子的悲剧宿命:中国传统知识分子爱国苦恋的写照

罗海星的一生,也像他父亲一样,是他们那几代一生心系国家的中国知识分子的悲剧宿命的缩影,在在现出他们那些人的“爱国苦恋”的心路历程。

那是藏在心灵最深处那一丝挥之不去也难以厘清的思绪和情怀。

罗海雷在父亲和长兄身上,看到他们对于国家都有这种特殊感情。他们本来都是共产党培养的优秀人才,本来都坚信党的主义。罗孚自青年起几十年来就为共产党积极工作;儿子罗海星十六到三十岁在大陆,读书,参加共青团,参加红卫兵,下乡,成为国家干部,并加入共产党,到八九年还在交党费,结果都先后进了这个党的牢房。父子同命,遭遇逆境,但两人也一样,从没半句怨言。问及父兄对中共的感情,罗海雷也思索良久。他随后坦言:“像我爸曾说,已被共产党抄鱿鱼了,他们还怎会有忠心可言?经过一生人的转折历炼,他们俩对共产党的感情都错综复杂,只能说,对于祖国,还是剩存着挥不去的苦恋吧。”

这里,再谈谈罗孚“美国间谍”案。

罗海雷在他的书中特别举出早年被指为中国第一冤案的潘汉年案。罗孚案比较起来,不啻是潘汉年案的“山寨版”。罗海雷说,中共陶醉于自己的组织能力,不断审查自己人的忠诚,如果说这在战争时期还有些理由,但是到主政时,却没有民主法治的制度,党内权力高度集中,还往往轻信以“左”投机的小人诬告,这样的审查结果,不但害了人民,也害了自己人,伤透人心。

罗孚“美国间谍”案虽判十年徒刑,却未进监狱。这让人们不由得认为,中共当局最后也知道自己“摆了乌龙”,但碍于面子,只好将罗孚“软禁”——一方面在权争中必须判他刑期,另方面也明知他无罪而予以宽待。许礼平在他的〈雾里看花说罗孚〉一文中说:“伟大的、光荣的之后,还有正确的,死不认错,也就正确了。要保持党的一贯正确,只好委屈罗公,请罗公配合,假戏真做……”真是谁也没有“司法公正”这个概念!

北京著名文化人邵燕祥以“一个悲剧的存在”形容之。他认为罗孚这个故事说的是一个左派文人的悲剧宿命。这是从屈原时就已有之的“忠而见疑”的传统悲剧。天真的人,以为自己一心为公,忠心耿耿,遵纪守法,驯顺有加,不知道已陷入“三人成虎”的怪圈。做了多少工作,有多少功劳都没有用,要整你时就是要整你。这又是古来士大夫“忧谗畏讥”的传统悲剧。这四个字是范仲淹写在〈岳阳楼记〉里的。当时的“谗”和“讥”,有不少还是当皇帝面对当事人的指责,不全是“密折”即小报告(或称告密),然共同点是不实之词。不实之词一旦蒙蔽上聪,后果可以致命。这也往往是做事越多,“问题”越多了。这种种因人治而发生的负面人际关系,又由于继续诉诸人治而无法治环境和法律机制的调节,不可避免地酿成一出出悲剧。

著名剧作家、上海戏剧家协会前副主席沙叶新在其微博上有一段文字,如此描写罗孚一案:“罗孚,香港资深报人,文采风流,待人淳厚,统战之功卓著。82年骗至北京被捕,罪名美国间谍。失去自由十年。最后不了了之。近有《罗孚文集》出版,罗海雷有《我的父亲罗孚》问世,皆道及这冤案。王元化说:‘我党冤枉自己人真叫厉害,冤狱遍于国中。’为我党办事者常无好下场,蒙冤者累累,屈死者多多。”

这又是一个中共吞噬革命之子的故事,一个让人感叹的大时代故事。罗海雷说:

我看到一位革命者的心路历程。父亲是在天时、地利、人和的环境下,从一位文化界人士,兼负起对台对美的统战任务,这是整个时代的产物,也是‘机缘巧合’,获得了很多荣誉,却也因此引起内部有人妒忌,密告中央,结果根据多方面分析推断,北京有人保他,却可能是更高层的已发话了,便产生这样的结果。但是他这么多年来一直没有怨气,还是很平静。”

“一机缘巧合”,“历史独特环境的产物”,是罗海雷谈论他这本著作时喜欢采用的词句。他说,这也是他父亲看人看事看自己的态度。

十一,迎来文学创作高峰:罗孚“临安”北京十年,焉知非福?

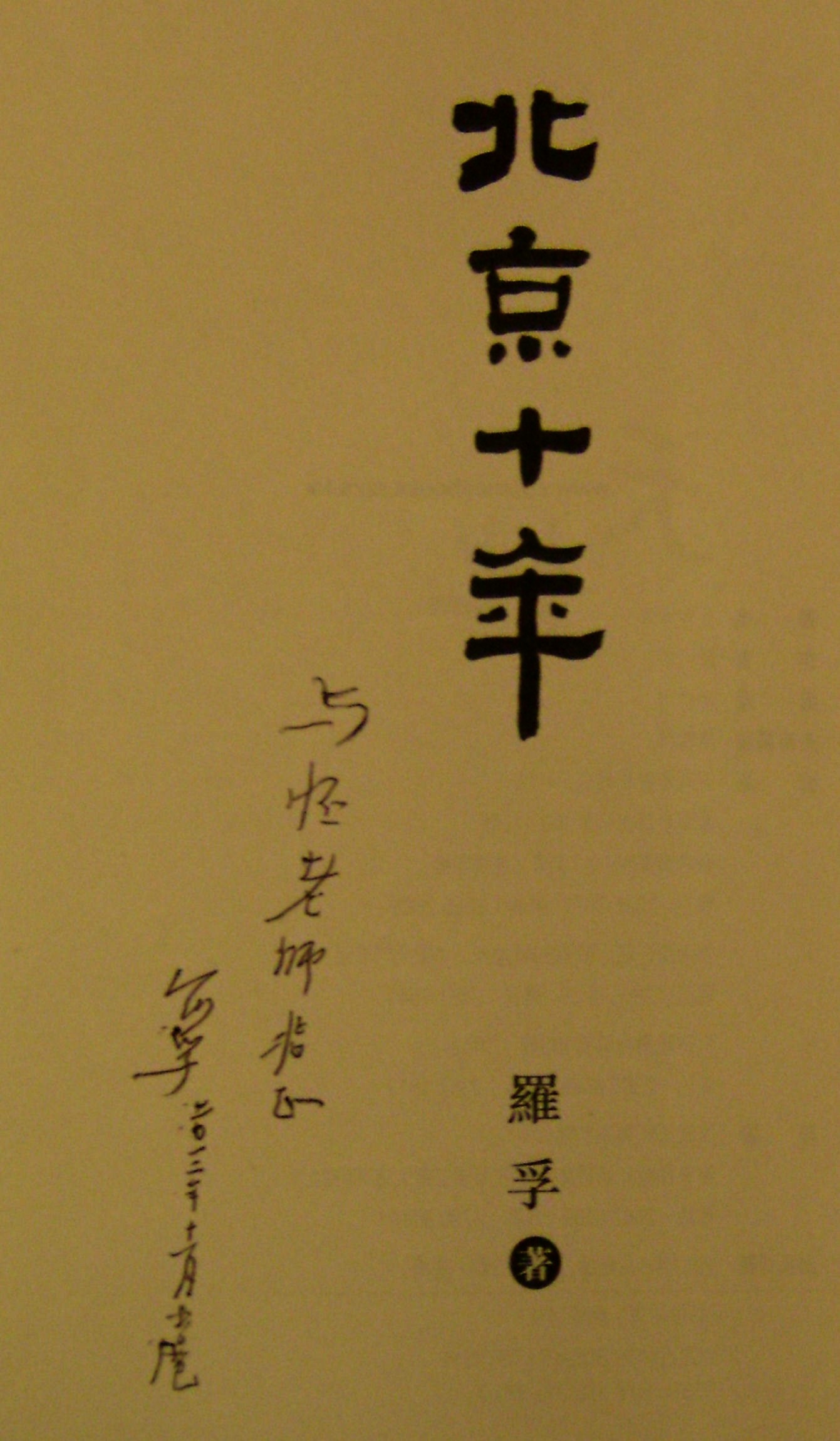

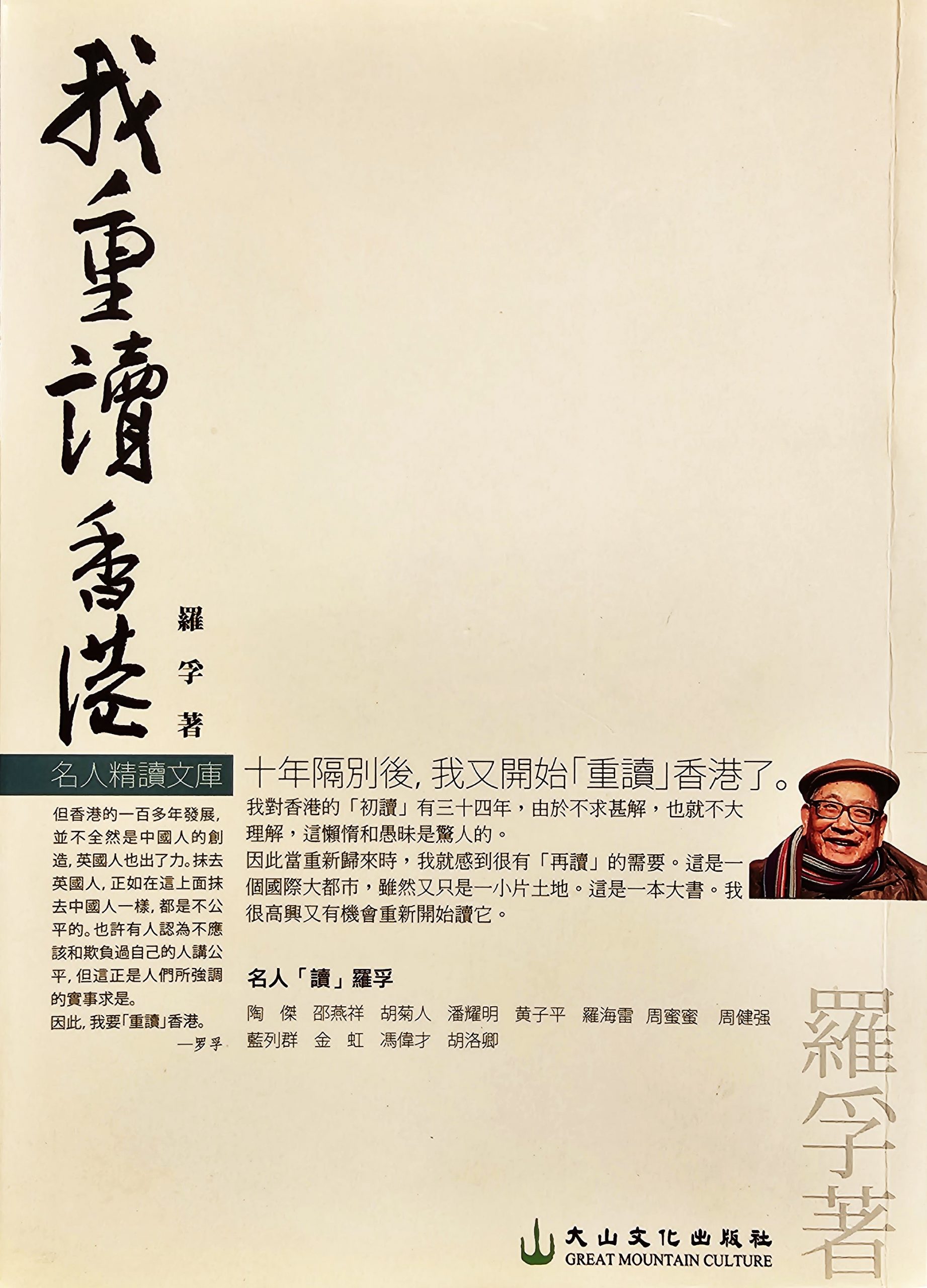

自1982年5月起,罗孚在北京蛰居了十年。这期间,罗孚成了“专职”的作家,也迎来了自己创作的高峰。他写了《香港,香港……》《南斗文星高——香港作家剪影》和《香港文化漫游》等书,描绘了一幅“九七”以前香港文坛的画卷。他写下了二十余万字的散文和随笔,见诸大陆和香港的报刊。他还读诗、写诗、解诗,自己写了几十首旧体诗,编辑了聂绀弩的诗集和叶灵凤的三大卷《读书随笔》,写了《燕山诗话》。

返港之后,从1993年至1995年间,罗孚在香港报刊上以“岛居杂谈”、“岛居新语”、“伪自由语”等为栏目继续写了大量的散文随笔。特别是,他在《香港联合报》上连载《北京十年》,共有六百九十六篇,现已出书两部。这些文字叙述他自己的生活、创作历程和内心活动,并结合文坛的旧事新事,抒发自己的感想。其中记录最多的,就是罗孚在北京时期与文坛人物的往来。在他的笔下,有冰心、夏衍、聂绀弩、沈从文、常任侠、杨宪益戴乃迭夫妇、吴祖光新凤霞夫妇、黄苗子郁风夫妇、丁聪沈峻夫妇、楼适夷、舒芜、范用、萧乾、周而复、启功、王世襄、黄永玉、刘宾雁……等等如雷贯耳的大名,也有他家的小保姆这等的小人物,当然还有人们都知的大人物的不被人知的事。罗孚在《北京十年》“前言”中,自谓此书“旧闻新抄,不妨当野史读,野史可能比正史更为真实,另有趣味。有些事情,正史不记,只见于野史,那就更有意思了。毛泽东诗讽赫鲁晓夫,并非伪作;潘汉年夫妇骨灰终迁葬于八宝山,官方无言。正史失真,令人兴叹。”此书篇什发表时,正是以其“真实”、“趣味”、“野史”在海内外引起许多读者的兴趣。

例如改名事。罗孚被“假释”时,当局好心将他改名为“史林安”。有人把“林”字写错了,成了“史临安”,错打正着,不就是临时安排么?罗孚却想到“临安”就是古时杭州偏安之地的名字,而自己曾经用过“史复”作笔名,便“附庸风雅”请人刻了一方图章:“临安史复”。罗孚还打趣说有人错得厉害,写成“史灵安”,居然要他永远安息,而始作俑者是他老朋友“风婆子”郁风……这些风趣的文字,来自《北京十年》的第二篇,此书第一篇更以“阿Q”自我调侃……从这些喜怒笑骂皆成文章的篇什大可看出罗孚在北京十年的生活及其情趣。十年间,他游走于社会,与北京的文史、艺术界诸多友人重叙契阔,诗酒唱和。聂绀弩1982年写给罗孚的〈步和史复见赠〉曰:“落日燕山吊子之,鲁公应赏此情痴。千年绝塞千山雪,一树梅花一首诗。月满庭除花睡处,日航天海酒醒时。古今中外谁诗好?你不知兮我不知。”真是活灵活现描画出他们当时相处的情景。罗孚在北京的软禁地有画家华君武相赠的一幅画,上面题字“上不必骄奢,下亦无须悲怆”,这就是罗孚的心境。正如他在《燕山诗话》自序中说,“我的北京的十年是诗的日子,不是日子过得像诗;而是颇有闲暇读诗。”许多人说,能把这样的假释日子,过出诗意,也算是罗孚的生活功力了。参透人生的罗孚,早已不计较名利得失,乐天知命,随遇而安。他在人生如日中天之际,经历沉重打击,能处变不惊,沉着应付过去;后来在身体健康备受各种病魔侵袭时,也有幸能处理得当,力挺过来,好好地活着,不然也活不到如此高寿。也正是因为罗孚具有这样不凡的生活功力,具有“曾经沧海客,又赏狮山云”的淡定,才会在逆境中迎来文学创作高峰。

更重要的是,罗孚在逆境中开始反思和检讨自己的过去。在编辑自己的散文集时,他坦率地承认他早年很多文章不忍卒读。1988年,在〈感慨万千〉(此文收入《丝韦卷》,作为代前言)一文中,他说:

……四十多年来,写了不少假话,错话,铁案如山,无地自容。最要命的是,当写下这些假话、错话时,自己却是很为严肃的,认为那是真话和正言,真实无疑,正确无误,很有些‘替天行道’的味道。现在大梦醒来,才明白并不是那么一回事,于是感到很大的失落:真实和正确到了哪里去了?因此也就有了很大的空虚。”

又说:

……真是以其昏昏,导人昏昏。自己愚民,执行的是愚民政策!”

罗孚写出面目一新的文章,正是因为有了这样的反思。他的老同事、五任中央文史馆馆长萧乾后来写下〈丝韦的自我反左〉一文,对罗孚的反思给予高度评价。他说:“这是巴金的《真话集》问世以来,我第二次见识到这样的勇气,这样的良知,这样的自我揭露。”

上海名作家陈子善教授谈到《北京十年》时说:

罗先生以连载随笔的形式记下了他在北京十年的所见所闻,所思所感,同时不断穿插他自己以往的经历、交游和他对中国现代史、文化史的若干思考,因此具有相当的历史厚度和思想深度。更重要的是,他在北京的十年,正是改革开放的起步期,作为一位外来的、特殊的观察者、体验者,罗先生在《北京十年》中从独特的视角真实记录了其间的复杂曲折,尽管只是局部,只是某个侧面。现在‘重返八十年代’的回忆录和论述已出现不少,《北京十年》是当时情景的一份难得的实录,如要研究八十年代,罗先生这部回忆录是很值得一读的。”

《北京十年》连载时就引起轰动,两岸三地许多学者都称赞有加。董桥等人评论称《北京十年》是“罗孚的代表作”。人们指出,北京十年,罗孚从香港左派文化阵营中的一支“健笔”,变成了华语大文化圈里的一支“生花之笔”,可以说,没有北京十年这段经历,就没有今天的罗孚。

十二,“散绮心犹在,传经愿已殊”:罗孚回港后已非“昨日之我”

罗孚“临安”北京期间,最让他刻骨铭心的事件,无疑就是“六四”事件了。

“六四”期间,罗孚忘记了自己怎么说也算是个“囚徒”的身份,以六十八岁的高龄,也独自去过天安门广场几次,在那个非常的环境下见到他那些北京文化界的老朋友,还静静地跟随学生示威大军参加过游行,附和那些“反腐败”“反官倒”“要民主”的群情激昂的口号。罗海雷在他的《我的父亲罗孚》一书中,情不自禁地挥笔这样热烈赞叹道:

有福的是能在北京,亲眼看到了长安街上如海如潮的游行示威的群众,百年难遇,父亲却遇到了。幸何如之?特别是在天安门广场上的倾盆大雨中,和千千万万人站在一起,接受瓢泼般的雨水的洗礼,实在何等痛快!:

罗孚的确感到有福,他自我庆幸。1993年他回港后接受电子传媒访问时,这样说:

如果我这十年,还是照样在原来的工作上面,我又得在这讲很多假话。比如说六四。要么我就不做,六四以后,要么我就自动挂冠而去;要么我就得转軚,转軚就要讲违背自己的假话。”

他北京十年,是“杯具”还是“洗具”?不管怎样,这是他人生的重大转折。

他获释回到香港时,带回一首在京就已写下的五律:

曾经沧海客,忽上帝王都。

散绮心犹在,传经愿已殊;

闭门千古事,面壁十年书。

浊酒消寒日,故人幸未疏。”

罗孚摆脱束缚、不愿再为马列传经的心愿,在回到香港后不久即发表的一篇文章表露得清清楚楚:

回到原来居留过的地方,我已不是昨日之我,今日之我已经去掉了这一重束缚,这是看不到的,但自我感觉得到。我不必再像以往那样,小心谨慎……,要按照甚么教条,教义,甚么本子,说那些自己不想说的话,做那些自己不想做的事了。这才是真正的自由,真正的自由世界……”

那么,什么是他想说的话呢?

他首先为香港“六七暴动”道歉。罗孚回港后第一时间于1993年3月15日在《当代》杂志发表文章,向暴动中受影响的人士特别死伤者公开道歉,是第一名当年左派人士就此事件正式用文字公开道歉的人。认识罗孚多年的前《文汇报》副总编辑程翔表示,罗老总最难得的地方是勇于对自己过去的做法作出深刻反思,这在左派中是很难得的品质。那次由左派发动的严重灾难,除了罗孚以外,未有左派领导人向巿民道歉。左派应向他学习,他这种风骨在左派人士中非常缺乏。

作为一位资深报人,罗孚当然对新闻自由问题感触最深。2002年,《大公报》创刊一百周年时,罗孚接受香港传媒访问时表示,百年《大公报》的前五十年值得人们追忆和纪念,而后半段则乏善足陈。他说,百年《大公报》一向有“四不”的座右铭,即“不党、不卖、不私、不盲”;然而《大公报》一旦成了党产,还有什么“四不”可言?罗孚举出“八九民运”为例,报纸口径一夜之间就从反对李鹏转到支持李鹏,这就是“党、卖、私、盲”一应俱全了。

罗孚心头一直想着“六四”平反问题。他回忆说,那时根本没有想到政府会向学生开枪。他认为“六四”事件是一次典型的“双输”结果,真正令他对共产党感到失望。罗孚曾出席维园六四烛光集会。他觉得,夜还长,还是“如盘夜气压重楼”。他希望,照夜的烛光依然需要点亮,让香港的烛光成为照亮中国人社会的永恒之光。

自2013年4月罗孚第二次中风入院后,他神志已不太清晰,状况时好时坏。在中风前,他告诉家人他反对“占中”运动,可以想象,他心里一定思考得很深。他可能觉得这不是解决问题的办法。他可能担忧香港社会态势恶化。他可能最不希望看到“六四”悲剧会在香港重演。

罗孚恳切期待北京能够推行政治改革。他说,他曾见证新中国成立,当时他到广州出席地方庆祝活动,他和他许多文化界朋友是何等兴奋!他一开始就是在毛泽东极力鼓吹的民主自由宪政的思想熏陶下,跟着共产党并从事新闻工作以期参与实现这些伟大理想的。但是,后来这些“承诺”都变质了,不见了。当年预告是建立联合政府,后来都不是了。他回顾说:八十年代邓小平曾考虑推动政治改革,并让赵紫阳作出研究,最后没有推行,后来又发生“六四”事件,以后政治更倒退。

罗老家人说,罗孚生前遗愿就是:希望中国好,希望平反“六四”。这是他生命最后二十多年来念兹在兹的心头大事,是他的不散梦魂。

十三,“落红不是无情物,化作春泥更护花”:罗孚绝笔

不了解罗孚者当然很难理解他的这个遗愿——他把“中国好”与“平反六四”连在一起。

在审视罗孚和他的长子罗海星一生的时候,在审视他们所经历的大时代的风云变幻中,我游动的思绪捕捉住一件看似不相干的“小事”。

1989年,台湾侯孝贤导演的《悲情城市》发行,获得了当年威尼斯国际电影节金狮奖。当年,年青的贾樟柯在他小县城邮局门前的报摊上偶然看到消息,无比激动,甚至是深为震惊——比中国人第一次拿到金狮奖更让他震惊的,是有关这部电影的介绍。1947年,为反抗国民党政权的独裁,台湾爆发了大规模武装暴动,史称“二‧二八事件”。国民党出动军警镇压,死者将近三万人。侯孝贤在影片中通过一个林姓家庭的命运,第一次描绘了台湾人民的这一反抗事件。贾樟柯回忆说,《悲情城市》的介绍还没有读完,一片杀气已经上了他的脖颈。大陆上演的政治事件刚刚过去,海峡对岸的台湾却已经将“二‧二八事件”搬上了银幕。很多年后,自己也成了导演的贾樟柯有一次和戛纳电影节主席雅各布聊天,这位主席的一个观点让他深以为是:伟大的电影往往都有伟大的预言性。他想到,1987年台湾解除戒严,1988年蒋经国逝世,1989年《悲情城市》横空出世。能有什么电影会像《悲情城市》这样分秒不差地准确降临到属于它的时代呢?这部电影的诞生绝对出于天意。侯孝贤用“悲情”来定义他的岛屿,不知他是否知道这个词也概括了大陆这边无法言说的愁绪?贾樟柯觉得整部电影像摆在先人画像前的一束香火──往事如火惨烈,时光却诗意如烟。命运的法则高高在上,却从来不给答案,内心偶有感动与落拓,竟无法准确描绘,激情丧却,空留一地残骸……

1989年之后过了二十五年,贾樟柯这位中国独立电影导演与编剧人在国际上已名闻遐迩。他去年编剧与导演的最新作品《天注定》获得法国戛纳电影节最佳剧本奖并受多国观众热烈好评,本人也应邀担任今年电影节的评委。可是,这部剧情片至今未能获准在中国上映。

《天注定》取材于山西的胡文海、湖北的邓玉娇、重庆的周克华以及富士康的跳楼惨剧等十年来中国大陆发生的四个真实社会事件,讲述几个不同的普通人走向犯罪或自杀的经历。这是出身决定命运的故事,反映当代中国社会暴力滋生的社会背景,包括贫富差异、司法不公正、社会不公正等社会问题,以及个人的精神困境。贾樟柯肯定亦很无奈,给电影起了这个“天注定”的名字。这部电影所表现的中国大陆底层民众的真实处境以及这部电影自己的处境,让人觉得,这个国度,一定在什么地方,有病了。

我不由得想到罗孚于2011年6月杪在儿子罗海雷那部大著上亲自撰写的“代序”。罗老用的题目为:“木有文章曾是病,虫多言语不能天”。太触目惊心了——这是龚自珍的诗句!道光六年,即1826年,龚自珍写下四首七律〈释言》,流传下来的这首云:

东华环顾愧羣贤,

悔著新书近十年。

木有文章曾是病,

虫多言语不能天。

略耽掌故非匡济,

敢侈心期在简编?

守默守雌容努力,

毋劳上相损宵眠。”

龚自珍多年来批判现实,倡言改革,写了不少锋芒毕露的文章,发表不少惊世骇俗的言论,多触时忌,冒犯上层,给自己带来不少忧患。他做此诗,表面上是自惭、自悔、自解,其实多为反语,愤怒反讥庸俗官僚对自己的诽谤,辛辣嘲弄朝廷大官对自己的嫌弃,曲折地表现了顽强不屈的斗争精神。

罗老在“代序”中说:

许多朋友劝我写回忆录,从来都是敬谢不敏。说来惭愧,我乃一介黔首,昔年‘弄文罹文网,抗世违世情’,也曾向往狂热‘斗争’,忘我‘革命’,到头来,却被抓将官里去。”

罗孚引用了鲁迅的诗句。1933年3月2日,鲁迅先生在当天的日记中写道:“山县氏索小说并题诗,于夜写二册赠之。”这“二册”,一是《呐喊》,一是《彷徨》。〈题《呐喊》〉曰:“弄文罹文网,抗世违世情。积毁可销骨,空留纸上声。”的确,“积毁可销骨”,文祸像幽灵一样,是权势的伴生物,在权势者身边随影而行,随时出手,置文人于死地。此诗在字里行间渗透着当时鲁迅纠结、痛苦、郁闷的心境。但历史证明,鲁迅的“纸上声”绝非“空留”,罗孚当然对此非常清楚。

罗老的“代序”,不但将龚自珍的诗句作为题目,文中还借用他的〈己亥杂诗182〉中句子:一“误我归期知几许?蟾圆十一度无多。”罗孚让人们不能不联想到龚自珍《己亥杂诗》中那两首名诗。其一:

浩荡离愁白日斜,

吟鞭东指即天涯。

落红不是无情物,

化作春泥更护花。”

其二:

九州生气恃风雷,

万马齐喑究可哀。

我劝天公重抖擞,

不拘一格降人才。”

作为新民主主义革命思想的启蒙者,龚自珍深沉的爱国情怀真是天日可鉴。而罗孚又何尝不是如此呢?!他此时已是年老多病体衰,世事于他已渐行渐远,他极力振作精神,撰写了这篇异常重要的“代序”——它可视之为罗孚的绝笔。再过三年之后,在2014年5月2日这天凌晨,天门洞开,仙乐四起,罗老看到他的爱子海星,踏着祥云,前来迎接他,于是悠然起身,含笑而去。

罗孚的去世,象征着中国左翼文化人追求乌托邦理想的时代的终结,也预示一个前所未有的巨大时代变化必然到来。

法国文艺复兴时期的思想家蒙田很早以前就执着地要人们相信:“一个有使命感的生命是人类最伟大的作品。”又一次,我们在罗孚和他的长子罗海星身上,看到有使命感的生命,曾经是那样跃动……

(2014年5月20日写于悉尼。)

2014年5月25日后记:

2014年5月24日晚七时,罗孚追思会在香港殡仪馆举行,25日上午十时举行遗体告别仪式,遗体随后移香港歌连臣角火葬场火化,骨灰将洒于广西桂林的母亲河漓江。

罗孚灵堂灵位旁挂着中国社会科学院文学研究所原所长刘再复等人题写的挽联。纪念册上印着黄苗子当年手书的聂绀弩赠给罗孚的诗句:“惜墨如金金似水,我行我素我罗孚。”罗孚遗照四周摆满花圈、花篮,敬献者包括香港国学泰斗饶宗颐、《明报》创办人查良镛及夫人、香港特区政府民政事务局局长曾德成、香港政府新闻处长聂德权、原全国人大代表吴康民和香港特区立法会主席曾钰成等人。当天下午五时起,香港各界人士陆续前来吊唁。《大公报》董事长兼社长姜在忠、总编辑贾西平、总经理盛一平、副总编辑李启文、主笔叶中敏等,皆到现场鞠躬致祭。在追思会上致悼辞者有:《新晚报》前副总编辑郑纪农;《七十年代》创办人、专栏作家李怡;出版界友好陈松龄;徐复观之子徐帅军;《文汇报》前驻京办事处主任刘锐绍;陶杰父亲、《大公报》前副总编辑曹骥云;香港收藏家、罗孚生前好友许礼平;蓝真之女篮列群等。

在追思会上,孻子罗海雷对父亲的一生,用四点作了全面的概括:

成为很多人的伯乐、有好强的好奇心、长时间有独立思考及对历史有全面认知。”

刘再复先生所撰写的挽联,则对罗孚的一生作了这样精炼、准确的描写:

受伤更明道,一生耿直正直,后期真精彩;

落难成正果,止于大彻大悟,晚节显辉煌。”